臨地鐵懸掛式止水帷幕條件下深基坑減壓降水技術研究

薛志松(上海建工一建集團有限公司,上海 200129)

隨著上海深基坑工程規模不斷擴大、深度加深,承壓水對深基坑施工的安全威脅越來越大。對此,一般采用圍護或止水帷幕隔斷承壓水含水層,可以有效控制承壓水對基坑的影響,但投入的費用也非常高。而采用懸掛式圍護,結合坑內按需降壓的措施,可以有效降低圍護費用,但是抽取承壓水會導致含水層或鄰近含水層的可壓縮夾層壓縮,引起地面沉降。

以上海市張江集電港 B 區 3-2 信息技術產業平臺項目為背景,分析臨地鐵深基坑,在懸掛式止水帷幕的條件下,基坑降水對周邊環境的影響,并尋求相對應的控制措施。通過精確控制降水水位、降水運行時間,并采取基坑外回灌來確保基坑及周邊環境安全,效果良好。

1 工程概況/研究的目的

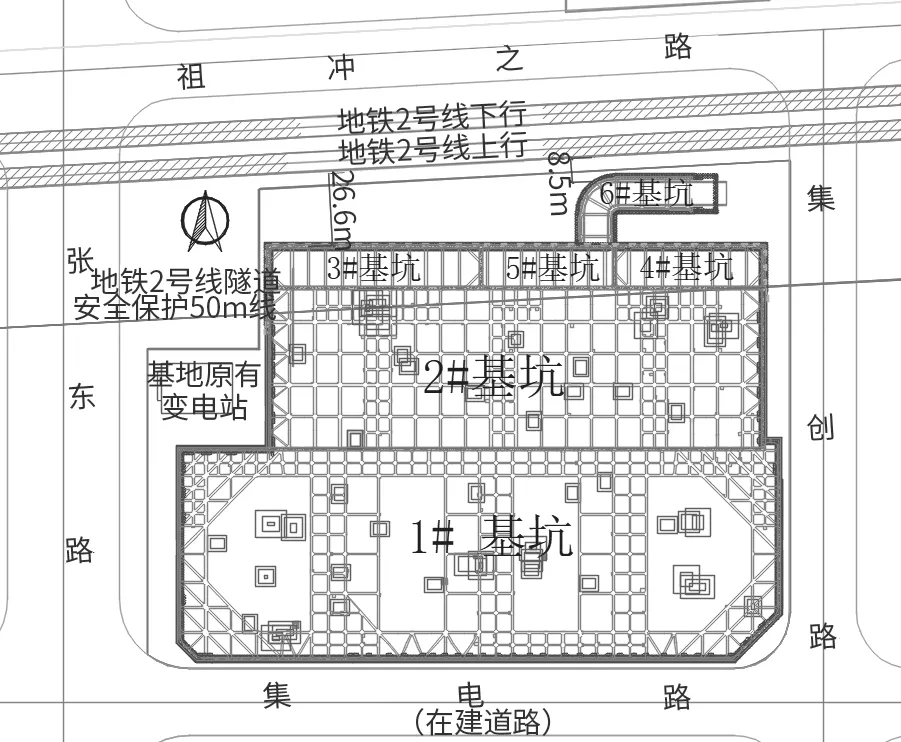

上海張江集電港 B 區 3-2 信息技術產業平臺項目位于浦東新區,祖沖之路張東路交界處。北臨祖沖之路,西靠張東路,附近已建建筑有科博達和創企天地。西北角有已建變電站,北側距軌道交通地鐵 2 號線最近距離僅 8.5 m,須重點保護,如圖 1 所示。

圖1 項目基坑分區及周邊環境示意圖

項目用地面積 38056.20 m2,總建筑面積約為 233976.00 m2。本工程 ±0.00 m 相當于絕對標高 5.15 m,現場自然地面絕對標高約 4.55 m,相對標高 -0.60 m。

基坑面積約 28473 m2,開挖深度 14.95 m,分 6 個區施工,其中 1 號基坑開挖面積約 15728 m2、 2 號基坑開挖面積約 9988m2、 3 號基坑開挖面積約 1060 m2、 4 號基坑開挖面積約 751 m2、5 號基坑開挖面積約 655 m2、6 號基坑開挖面積約 520 m2。采用 800 mm/1000 mm 厚地下連續墻 47.5 m+ 三道混凝土支撐的圍護方案。本項目先行開挖 2 號基坑,待 2 號基坑 B l 層梁板施工完成,且換撐安裝完畢后,施工 1 號、3 號基坑。按照該順序及要求依次逐個開挖施工 4 號、5 號及 6 號基坑。

2 工程重難點/研究的方法

本項目基坑開挖需對下伏第 ⑦ 層承壓含水層進行減壓降水,此含水層厚度大,基坑圍護未完全隔斷此含水層。通過降水試驗和三維滲透建模計算和回灌分析進行研究。

3 施工工藝流程/研究的過程

3.1 工程地質情況

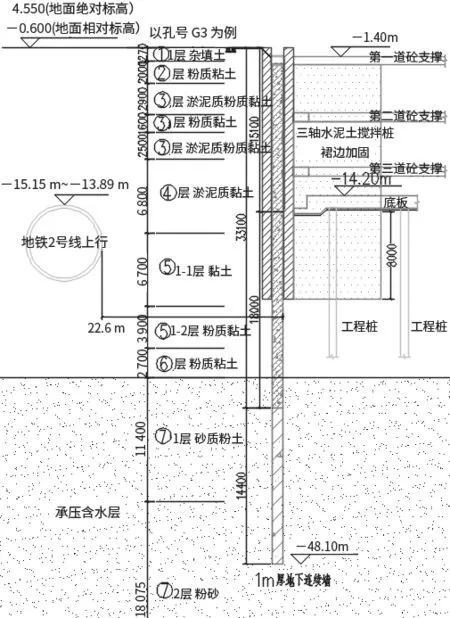

本工程勘察階段所完成勘察孔的最大深度為 100.0 m,劃分為 10 個工程地質層及若干亞層。如圖 2 所示。

圖2 地質剖面及圍護剖面圖

其中第 ⑦1 層砂質粉土及第 ⑦2 層粉砂屬上海地區第Ⅰ 承壓含水層, 第 ⑨ 層含礫粉砂屬第 Ⅱ 承壓含水層,場地內第 Ⅰ 及第 Ⅱ 承壓含水層不連通。場地下伏的第 ⑦ 層承壓含水層分布穩定、連續,層頂埋深 30 m 左右,層底埋深 60 m 左右,勘察期間測得第⑦層水位埋深 4.98 m,其下為第 ⑧1 層、第 ⑧2 層粉質黏土層。本工程主要針對第 ⑦層承壓含水層進行減壓降水。

本工程地下連續墻深 47.50 m,墻趾已進入第 ⑦2 層約6.0 m,由于承壓含水層埋深大、厚度大,地下連續墻未能將承壓水隔斷,形成懸掛式止水帷幕。

3.2 基坑降水分析

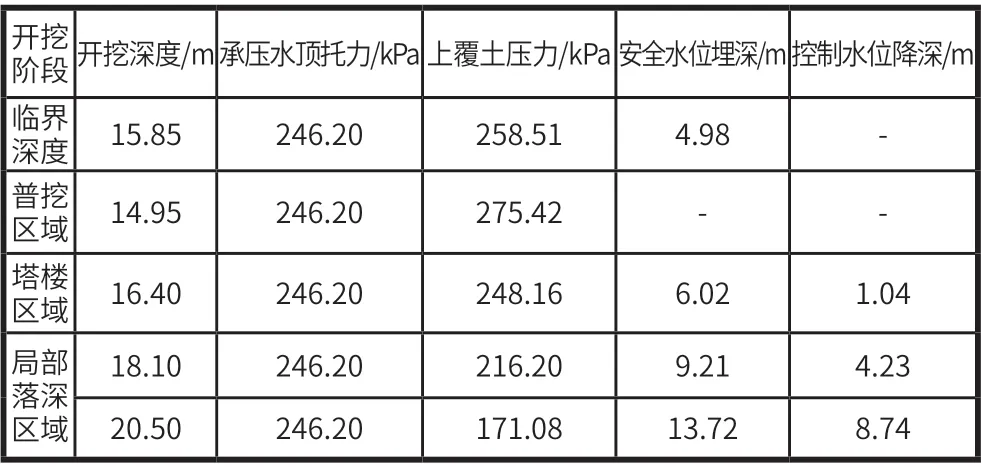

深基坑開挖必須充分考慮承壓水安全性,須對下部承壓水含水層的頂托力進行驗算。第 ⑦ 層初始水位按照本項目實測最淺水位埋深 4.98 m 計算,下伏第 ⑦ 層承壓含水層層頂最淺埋深為 29.60 m(參考鉆孔 C 28),基坑最大開挖深度 20.50 m,抗突涌安全系數為 0.69,小于抗突涌安全系數要求值 1.05,基坑開挖需對第 ⑦ 層承壓含水層進行減壓降水,基坑開挖抗突涌穩定性驗算表如表1所示。

表1 基坑開挖抗突涌穩定性驗算表

經計算,第⑦層承壓含水層臨界開挖深度為 15.85 m。即第⑦層承壓水初始水位埋深在 4.98 m 的情況下,基坑挖深超過 15.85 m 時,需降低第⑦層承壓水水位。當開挖至基坑最大開挖深度 20.50 m 時,第⑦層承壓含水層安全水位埋深為 13.31 m。

另一方面,地下連續墻未完全隔斷第⑦層承壓含水層,坑內降壓時,會引起坑外相當大范圍的承壓水位下降,引起周邊道路、管線、建(構)筑物的沉降,特別是基坑北側緊鄰地下軌道交通 2 號線(廣蘭路~唐鎮區間段),基坑減壓降水在盡量增加降水繞流路徑的基礎上,在需重點保護的北側,采取地下水回灌措施,人為抬高坑外承壓水水位,減緩沉降變形,保證周邊環境安全。

3.3 三維滲流模擬計算

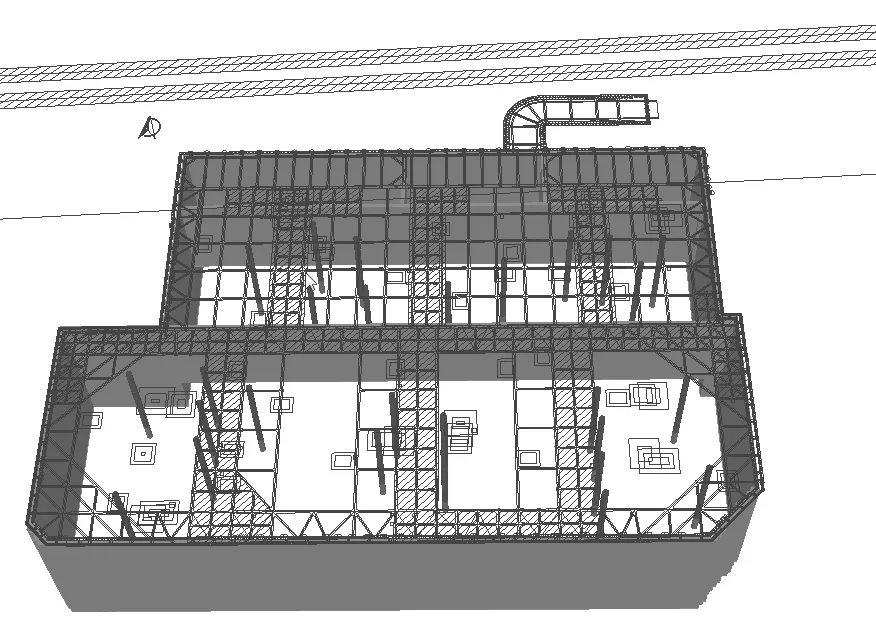

根據第⑦層基坑抗突涌驗算結果,并將地層概化為三維空間上的非均質各向異性水文地質概念模型。利用 Visual ModFlow 進行三維滲流數值法計算,如圖 3 所示。

圖3 圍護與降水井三維立體示意

三維滲流計算模型符合以下假定:潛水的初始水位埋深0.5 m、第 ⑦ 層初始水位埋深 4.98 m;止水帷幕深度:整個基坑周邊深度為 47.5 m、中隔墻深度為 33.1 m;降水運行過程中減壓深井的單井涌水量平均為 10~15 m3/h;根據實際工況,分坑進行獨立降水。

在坑內布置第⑦層減壓深井,考慮基坑周邊環境的重要性,加長基坑減壓降水繞流路徑,井深設定為 38 m,濾管長度為 5 m,減壓降水繞流路徑 10.5 m;降水深井均采用鋼管井,孔徑 650 mm、井徑 273 mm。

經三維滲流模型計算:在滿足第⑦層承壓水水位控制在滿足基坑坑底抗突涌穩定性驗算條件時,需要在 1 區布置減壓降水井 12 口(含 1 口觀測備用井),需要在 2 區布置減壓降水井 8 口(含 1 口觀測備用井)。

另外在基坑外側,地下軌道交通二號線(廣蘭路~唐鎮區間段)50 m 保護線內均勻設置 15 口第⑦層回灌井,井深42 m,濾管 8 m,并設置 3 口觀測井,進行水位觀測,如圖4 所示。

圖4 減壓降水井及回灌井平面布置圖

3.4 生產性抽水試驗情況

2 號基坑首先開挖,在 2 號基坑坑內降水井及坑外觀測井、回灌井成井結束后,進行生產性抽水試驗。

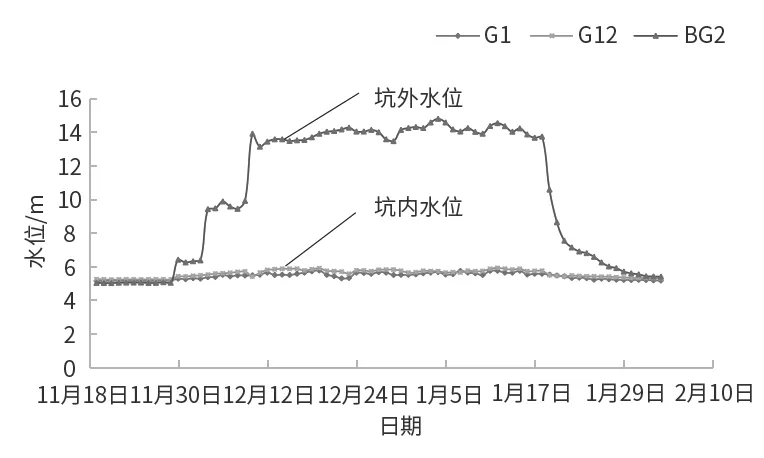

由抽水試驗結果可知:當 2 號基坑內承壓水觀測井 BG1承壓水水位降到 13.80 m 左右,滿足基坑最大開挖深度時,北側(軌道交通地鐵 2號線區間側)承壓水水位埋深約6.71~7.12 m,即水位降深為 1.73~2.14 m。根據本工程挖土工況及周邊環境保護要求,需對坑外采取回灌以滿足 2 號基坑減壓降水時周邊環境保護要求。

2 號基坑開挖實施過程中,基坑降水嚴格遵循“分層降水”“按需降水”的原則,基坑開挖至塔樓區域底板時開啟減壓井,進行減壓降水,最終將觀測井水位控制在 13.70 m 左右,在基坑內減壓降水的同時開啟坑外回灌井進行回灌補水,緩解坑外水位下降,保護基坑外地鐵安全。

本項目回灌遵循同抽同灌、抽灌一體化的原則,坑內抽水地下水經處理后的地下水作為回灌水源。根據承壓水水位變化實現回灌井的自動開啟與關閉。

回灌期間測定單井最大回灌量可達 3.9 m3/h,北側承壓水水位埋深約 5.30~5.70 m,即水位降深約 0.32~0.72 m,回灌效果明顯。抽灌一體化原理示意圖如圖 5 所示,水位運行示意圖如圖 6 所示。

圖5 抽灌一體化原理示意圖

圖6 水位運行示意圖

2 號基坑減壓降水期間,在回灌同時開啟的條件下,坑外承壓水水位保持穩定,地鐵區間隧道各監測點豎向位移均、橫向位移和縱向位移均表現平穩,變形量均在 3 mm 以內。回灌開啟前管線日沉降變形量 0.5~1.2 mm,回灌后日沉降變形量 0.4~0.6 mm,后期則產生沉降恢復現象,上浮量為0.3~0.4 mm/d,最終周邊管線沉降值為 3.0~8.0 mm,個別點位最大沉降值約 19 mm,未發生地下管線安全事故,周邊道路無明顯可見的沉降和開裂現象,回灌整體達到了預期效果。保證基坑安全開挖的同時,有效減小了懸掛式減壓降水對周邊環境產生的不良影響。

減壓降水運行期間配備備用發電機,保證一路工業用電停電后,發電機自動啟動并切換,確保在基坑減壓降水運行期間供電的連續,并為每口減壓降水井布置水位報警系統,在水位異常時報警,便于迅速采取相應措施,保證基坑安全。

4 結 語

(1)通過三維滲流模擬計算為基坑降水設計提供理論依據,并利用生產性抽水試驗驗證降水設計的合理性。嚴格遵循“分層降水”“按需降水”的原則。

(2)對懸掛式圍護深基坑施工,采取地下水回灌措施可以有效抬升坑外承壓水水位,保證基坑周邊構建筑物及管線安全。

(3)項目 2 號基坑于 2020 年 12 月 27 日完成基礎底板施工,通過對周邊環境監測數據分析,表明坑內減壓降水,坑外回灌的“抽灌一體化”降水方式對周邊環境保護極為有效、實用經濟。總結的成功經驗可為本工程后續 2 號基坑施工及其他類似基坑提供經驗參考。