基于變異理論的高中化學深度學習

許玉明, 鄭旭輝

(1.福州華僑中學, 福建 福州 350004;2.福州第十四中學, 福建 福州 350004)

瑞典教育學家馬飛龍在20世紀70年代為區別于機械式的學習、孤立的淺層學習提出了“深度學習”概念后,國內有不少文獻對高中化學深度學習開展應用研究:如黃清輝等從思維導圖、三重表征和觀念建構等維度進行了研究[1],認為深度教學的課堂不僅要有知識深度、思維深度和情感深度[2],更要觸及事物內部和本質的程度;黃華文從模型認知促進學生深度學習進行了探討[3]。馬飛龍在20世紀90年代提出的變異理論,認為學習就是學習者先審辨所學對象的“關鍵特征”,通過它使學習者突破淺層學習,促進深度學習,從而提高學習效率。筆者查閱國內文獻,從變異理論視角對高中化學教學策略的研究比較缺乏,本文就教學中如何運用變異理論促進學生深度學習,發展學生核心素養,提出相應教學策略,以期為一線教師提供借鑒。

一、“變異理論”的學習觀

許多教師在教學中都有這樣的困惑,就是在課堂講授的教學內容有些學生并不能很好地掌握。變異理論認為,學習是發展學生對事物看法的一種方式,教師講授的教學內容與學生接受的內容有差異,造成這種差異的原因在于學習內容關鍵特征的識別,而對關鍵特征的識別依靠這個屬性在某個維度上的變異,差異性和共同性都有利于認識事物的特征。如我們要教學習者認識一個“綠色的三角板”,對學習者說“綠色”,學習者是無法掌握“綠色”這個概念的,因為他并不能辨析顏色為“綠色”還是形狀為“綠色”,應該列舉不同顏色的三角板進行區別,還應該展示綠色彩筆、綠葉及綠燈等綠色物體,通過改變這些背景屬性來突出“綠色”這個目標屬性,進而獲得對“綠色”屬性的認知。該事例形象地說明“變異理論”關于學習的核心是:以事物的差異性和共同性為前提,學習者通過審辨這種變異來完成學習任務;也說明在傳統遷移理論中提出的“不同情境間因共同性或相似性發生遷移”存在不足,這是變異理論對傳統遷移理論的修正和補充之處[4]。

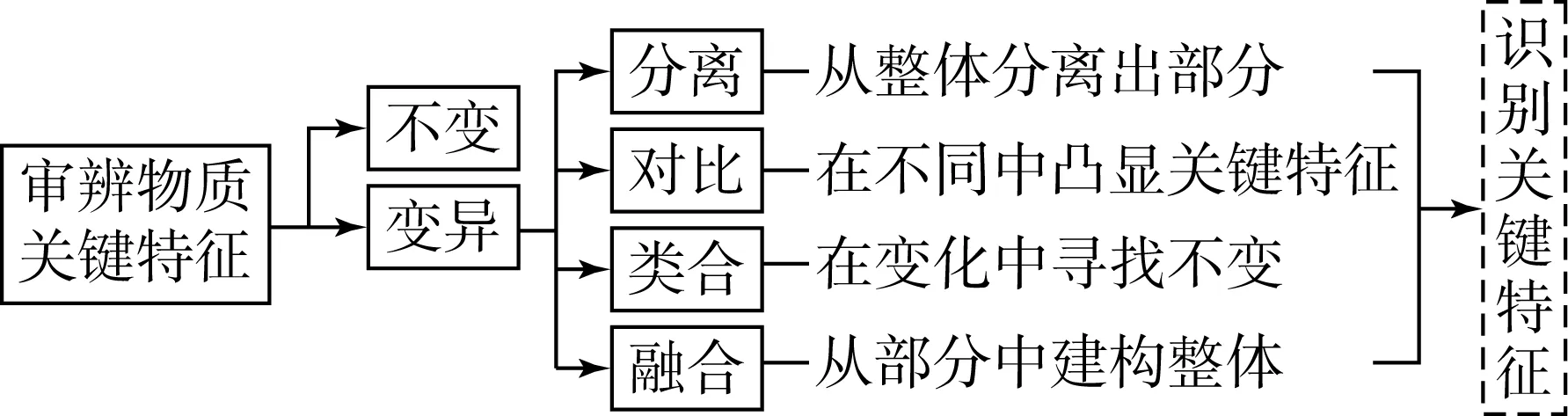

“審辨”和“變異”是變異理論中兩個特別強調的重要詞語。“審辨”指欲認識一個事物,須先尋找出該事物與其他對象不一樣的關鍵特征,然后進行“變異”,即指要識別該事物的關鍵特征,該特征在某些維度上要發生變化。教學中盡可能創設“變異”環境,讓學生進行“審辨”,最終完成學習的任務。變異理論關于變異提出分離、對比、類合和融合等四種范式[5](見圖1)。通俗地說,變異理論從“學什么”(審辨)與“怎么學”(變異)的兩個維度出發揭示了學習的奧秘。

圖1 變異圖式

從上述變異圖式可知,學生學習的步驟為:首先審辨物質關鍵特征,明確變異的內容和不變的內容,其次要根據學習內容和情境特征選擇四種范式策略進行變異,最后識別物質關鍵特征,達到深度學習目的。

二、“變異理論”策略在高中化學教學的實踐

(一) 基于“分離”策略,促進深度學習

“分離”指保持背景屬性不變,注意集中一個概念或現象的某個變異維度上,這個變異維度就是“關鍵屬性”,才能夠將其從整體中進行區分。如要識別綠色,僅僅提供綠色的粉筆是不夠的,還需要提供黃色(或其他顏色)的粉筆。這種思維與控制變量思維的特征一致,是一種“從不變中發現變化的思想”,是化學教學中較為常見的一種思維方式。

例如,“化學反應速率”教學中,探究外界因素對其影響時,需要分離濃度、溫度、固體表面積大小以及催化劑這四個關鍵屬性,根據“分離”這種思維方式,“影響化學反應速率的因素”教學片段設計如下:

【學生活動】 根據下列提供的實驗器材設計實驗,探究影響化學反應速率的因素。

“探究影響化學反應速率的因素”儀器及試劑

表面積大致相同的鐵片、鎂條、鹽酸(0.1 mol·L-1,1.0 mol·L-1)、塊狀碳酸鈣、粉末狀碳酸鈣、4%的H2O2溶液、12%的H2O2溶液、二氧化錳粉末、0.2 mol·L-1FeCl3溶液、土豆、熱水、試管、藥題、鑷子、燒杯等

【學生活動】 討論交流。

設計的方案如下:(1)相同形狀的Fe片和Mg片分別與同濃度HCl溶液反應;(2)塊狀和粉末狀CaCO3分別與同濃度HCl溶液反應;(3)粉末狀碳酸鈣分別與不同濃度的鹽酸反應;(4)二氧化錳與12%的H2O2溶液反應。

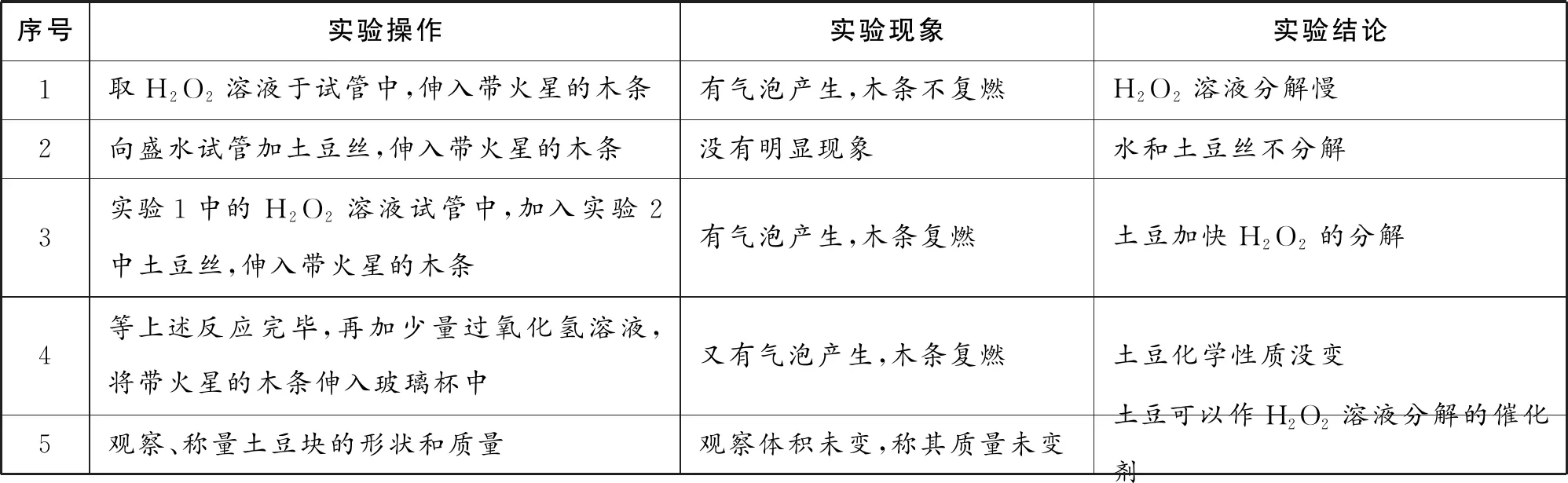

【驅動問題】 土豆是否可以做H2O2分解的催化劑?

【學生活動】 討論交流及總結:設計實驗證明土豆是否為H2O2分解的催化劑,既要證明土豆是否改變H2O2分解反應速率,也要證明土豆本身質量沒有發生變化,還要證明土豆的化學性質有否發生變化。

【展示】 實驗設計方案如表1:

表1 土豆是否是過氧化氫分解的催化劑實驗

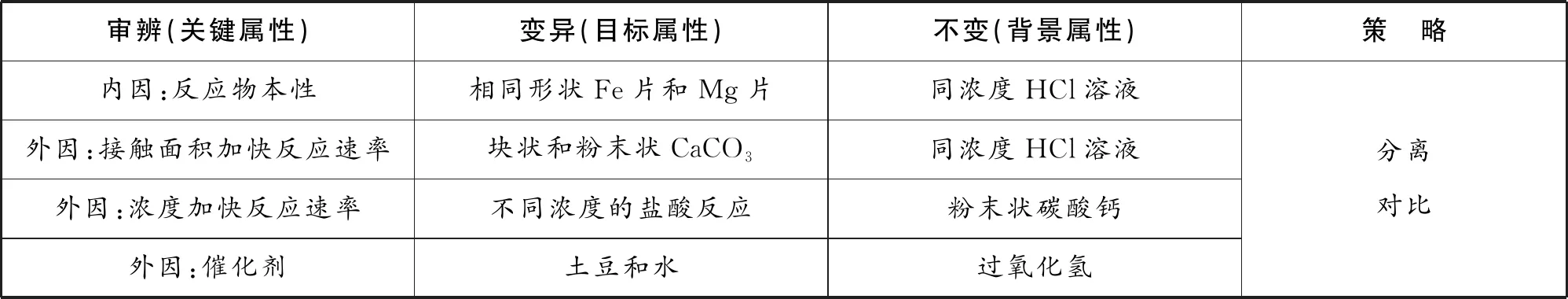

基于變異理論設計環節變異圖示如表2所示:

表2 變異理論設計環節變異圖示

探究“影響化學反應速率的因素”實驗中,通過實驗1對比實驗,探討內因是化學反應速率的重要因素,通過實驗2、實驗3對比實驗,分別探討兩個方面固體表面積大小、濃度與化學反應速率的影響。在土豆是否是過氧化氫分解的催化劑實驗中,教師從實驗4土豆是否是過氧化氫分解的催化劑實驗出發,通過實驗1與實驗2、實驗1與實驗3、實驗3與實驗4,以及實驗2與實驗5的對比實驗,促進學生審辨出催化劑是影響化學反應速率原因。通過這些對比實驗,促進了學生深度學習,取得了良好的效果。

(二) 基于“類合”策略,促進深度學習

變異理論認為“類合”是指如果要識別一個事物的關鍵屬性,就需要在其他屬性變化時保持這一屬性不變。如仍然以認識綠色為例,要認識綠色時,可以展示綠色衣服、綠葉及綠燈等物體,通過改變這些背景屬性來突出綠色這個目標屬性,進而獲得對綠色屬性的認知。簡單來說,類合是在“分離”基礎上的一種逆向思維方式,讓學生在變化中找到不變的思維,在變中求同,達到深度學習目的。

現以江蘇省某年高考題為例。已知工業上多沙唑嗪的合成路線如下:

A B C

D E F

(1)寫出D中兩種含氧官能團的名稱:________和________。

(2)(3)(4)(略)

(5)請根據所學知識寫出設計以苯甲醛和CH3CH2OH為原料合成苯乙酸乙酯的路線。

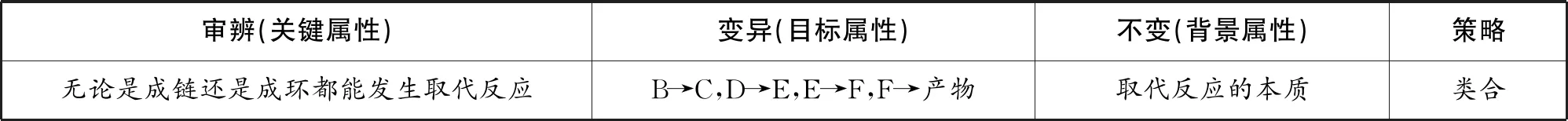

基于變異理論設計環節變異圖示如表3所示:

表3 變異理論設計環節變異圖示

(三)基于“對比”策略,促進深度學習

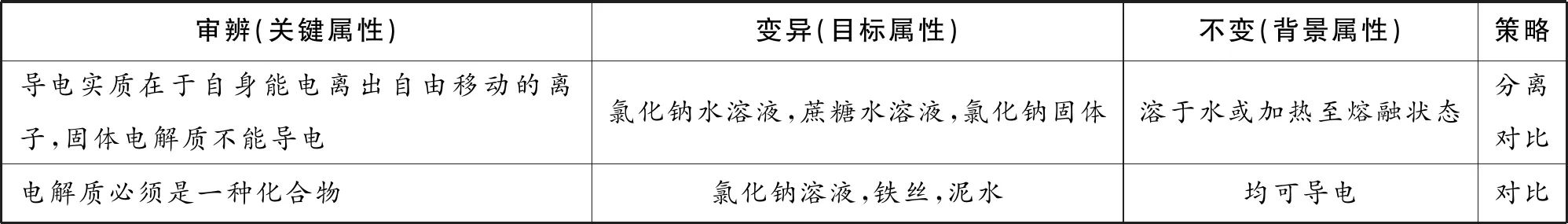

對比指的是將一個事物或概念在某個維度上進行對比。例如,電解質概念是培養學生微粒觀、分類觀的核心概念之一,由于電解質概念的特點和學習者的認知角度不同的原因,常在“或”和“化合物”這個詞的認識上出現偏差,根據教參、文獻及以往經驗發現,學生常常出現以下誤區:(1)電解質的條件(必須是化合物)認識不足,把氨水、鹽酸、金屬Cu等當作電解質;(2)對化合物本身要電離出陰陽離子也認識不足,如常把二氧化硫、CO2、NH3當作電解質;(3)認為電解質呈固體狀態時也具有導電能力,如把不溶于水的AgCl固體、BaCO3固體當作非電解質。基于變異理論設計環節變異圖示如表4所示:

表4 變異理論設計環節變異圖示

教學中選擇對 “導電”以及“化合物”兩個關鍵屬性進行變式:審辨導電的關鍵特征是“自身能電離出自由移動離子”,啟發學生對NaCl溶液、蔗糖水溶液以及NaCl固體的通電實驗現象的思考及應用flash動畫展示NaCl的電離、蔗糖不電離的過程,應用對比、分離策略;同理,“電解質須是一種化合物”中,審辨的關鍵屬性是“化合物”,通過對比NaCl溶液、鐵絲、泥水之間的比較,識別電解質的關鍵屬性——必須是化合物。通過對“導電”以及“化合物”兩個關鍵屬性的變式,引導學生進行觀察、思考、交流討論、分離和比較,促進了深度學習的發生,培養了分析、評價、創造等高階思維。

(四)基于“融合”策略,促進深度學習

變異理論認為融合是對事物或概念的多個關鍵特征同時變化,變化如何相互關聯并與整體的聯系,是對分離、對比和類合三種策略的綜合運用。

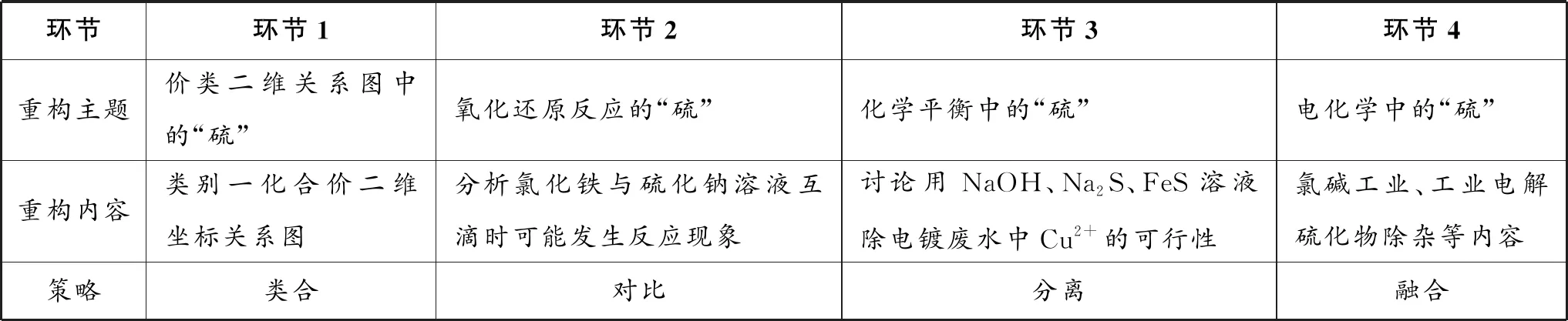

例如,在高三“硫及其化合物的轉化”教學中,教師通過課前了解,有些學生對價態理論比較模糊,有些對氧化還原反應、電化學原理存在迷思現象,有些學生對溶度積的計算掌握得不是很好。根據這些問題,決定對本節知識內容進行整合與重構(見表5)。

表5 重構“硫及其化合物的轉化”教學設計

環節1價類二維關系圖中的“硫”承載著“分類的方法”和“研究物質性質的思想和方法”。環節2氧化還原反應的“硫”中硫化鈉溶液與氯化鐵溶液互滴產生不同現象的關鍵屬性是反應產物與溶液的酸堿性有關,變異屬性是溶液的酸堿性。根據Fe3+具有的氧化性、沉淀反應、與硫離子雙水解三方面性質,探討產生不同現象的原因,得出可能發生的主要產物,進一步感悟了條件對反應的影響。環節3化學平衡中的“硫”中,關鍵屬性是電鍍廢水的銅離子形成沉淀,變異屬性是NaOH、Na2S、FeS,是否可以除去含銅電鍍廢水的銅離子,將其從整體中進行區分,通過分離引導學生利用化學平衡常數,從微觀的角度深入分析化學反應發生的原理。環節4電化學中的“硫”通過重構氯堿工業、工業電解硫化物除雜等,運用所學知識解決生活中的化學問題,體會化學知識的生產生活價值,體現科學、技術社會環境發展成果。

通過這種教學設計,引導學生學會深度學習,實現應用“硫及其化合物的轉化”知識解決相關問題,促進學生高階思維的發展,提升了化學核心素養。

三、基于變異理論的化學教學建議

(一)重視教學情境素材的重構

高中化學知識體系中,許多物質的化學性質、解決問題的方法等有著內在的相似性,因此,教師在教學中要重構教學情境素材,促進知識的網絡化、系統化,尋找知識的共同性和差異性,認識事物的特征,促進知識的轉化。如在“元素及其化合物”單元,關于CO2和SO2性質,由于二者有著非常多的相似性使學生容易混淆,需要運用“分離”“對比”策略引導學生區分二者的差異性在于“硫的正四價是中間價,具有還原性,碳的正四價是最高價,只有氧化性”,也可以利用相似性選取每主族的代表元素之一,學習其“位、構、性”,再用“類合”策略學習同族其他元素;還有如弱電解質的電離平衡、難溶電解質的沉淀溶解平衡和化學平衡原理、有機反應原理及官能團的性質等都是讓學生“在變化中找到不變”的思維較理想的素材。

(二)教師的專業素養提升

變異理論將發展事物關鍵屬性的能力視為我們教學的基本目標,是一套可操作性的具有前景的理論。但新課標新課程實施以來,變異理論視域下進行的教學設計相關研究十分缺乏,經驗不足,如可能會對知識關鍵特征理解有誤,或者審辨出了活動內容的關鍵特征,但如何選擇變異策略對學生進行有效引導,是我們廣大教師不斷研究和思考的任務,所以需要教師加強學習,提升專業素養,凸顯關鍵作用,才能實現對教學理念更新,對化學知識的重構,對教學行為轉變,遇到問題解決問題,最終實現“立德樹人”的根本任務。

綜上所述,“變異理論”的研究體現了化學學科實用價值,相信通過“變異理論”的研究會給學生所感知的世界帶來新的蛻變。▲