夢回依約,尋味北京的會館戲臺

張衛東 侯磊

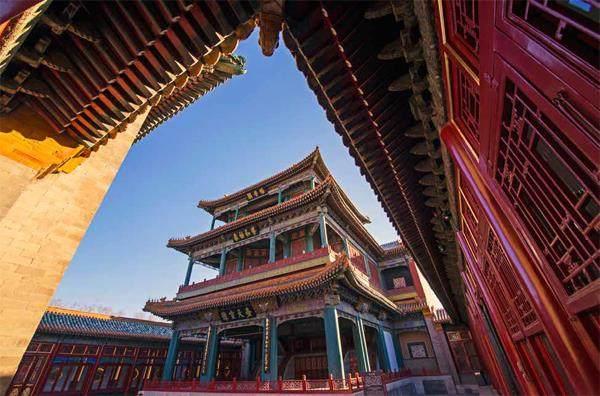

北京故宮博物院暢音閣。這座清代乾隆時期所建、保存至今的三層大戲臺將逐步恢復宮廷戲曲劇目演出。

北京的古戲臺保留下來的已經不多了。現存古戲臺大都是清代遺留,有宮廷戲臺、廟宇戲臺、府邸戲臺、會館戲臺、飯莊戲臺、茶園戲臺等6種類型,大體上是以露天、室內和罩棚3種形式出現。這么多種戲臺中,惟有會館戲臺雖因時代變遷而屢遭挫折,卻能有幾處猶如京城的博古清供在市井矗立。而今保護修繕亦是看在文旅營業價值所做,與彼時的團拜、酬神等同鄉聯誼會所功能大相庭徑,更難以復古成為脫離現代化設施的演出場所。

中國的劇場文化雖然源遠流長,但嚴格意義上的室內戲臺和售票表演場所出現得卻比較晚。北京人素來把表演的舞臺稱為“戲臺”,把演出的場所稱為“園子”。有“樓”字招牌的園子只稱“樓”,絕對不會出現“戲樓”的稱謂,如“廣和樓”“廣德樓”等,晚清以來文字上也有“茶園”的稱謂。雍和宮附近雖有“戲樓胡同”,但這也只是口語稱謂,“戲樓”早已無存。至于“戲樓”一詞,那時也沒有今日普遍,更不會叫“古戲樓”。

2020年正值徽班進京230周年,安徽會館重新啟用, 這是西城區2020年“京劇發祥地藝術季”系列活動之一。

會館戲臺的魅力風貌

明代管理宮廷戲曲演出的機構教坊司,設在北京東城區本司胡同內,這一帶還有勾欄胡同、演樂胡同、馬姑娘胡同、宋姑娘胡同、粉子胡同等。可見,這里曾是歌舞升平之地,不過,幾處戲臺的痕跡如今已不見蹤影。

清代以來,大明設在內城的娛樂區域全部遷出,在外城開設會館和戲園逐漸盛行。建筑營造以及等級制度依然維護明代的嚴謹格局,戲臺的形制自乾隆年以來亦是絕對不能僭越宮廷狀貌。京城康熙年間的原始戲臺已經無存,留下的多是乾隆年以來的格局,現存的基本上經過重修或是在同治年以后建造的。戲臺一般都是3尺高長方或正方形青條石攢青磚結構,上下的臺欄繼承宋金以來的“勾欄”形制。臺冠一般是在戲臺頂部類似佛教中的毗盧帽形狀,有加雕花罩隔扇或安裝8扇窗隔的,在上面彩繪有各色花卉或神仙圖像等,一般臺頂都裝有天花板。

說到戲臺格局,無論室內還是露天,都是三面敞開,依然繼承宋金以來的瓦肆狀貌。演員始終在觀眾的包圍之中進行演唱,觀眾與演員之間有與今鏡框舞臺迥異的交流,因此諸多表演看著更為貼切,如出場、走邊、趟馬、起霸、圓場等表演皆能惠顧三面的觀眾,桌椅道具也要依照五行方位對稱性安放,如此也就形成戲曲表演的程式性、虛擬性和服飾化裝等的裝飾性,在處理時間、空間的靈活性方面更是獨特。

戲臺必須裝有臺匾、柱聯、臺冠和臺欄,這也是承襲宋代以來的“勾欄”形制,在上、下場門上懸掛與臺匾有所關聯的臺額,一般常見的是“出將”和“入相”,其間正中高處懸掛與戲臺點題的臺匾。后臺正中要有神圣主宰,固定設置梨園祖師神龕,不常演出的話要用高麗紙封上神龕,再演出時還要擦洗神像,更衣祭祀后進行破臺。演出所用的衣箱、道具等在兩邊放置得有條不紊。

夏仁虎《舊京瑣記》中說:“堂會演戲多在宣外之財神館、鐵門之文昌館,其大飯莊如福壽堂等亦各有戲臺。至光緒甲午后,則湖廣館、廣州新館、全浙會館繼起,而江西館尤為后進,率為士大夫團拜宴集之所。”清代中后期,營業性的演出場所還都是劇場,會館戲臺并非全營業正規劇場,屬于內部邀請或報銷紅票,多有達官顯貴光臨,名角兒也喜歡在此首演新戲以產生廣告效應。如果是賑災義演,名角兒們不拿包銀,會館也不收場租。晚清民國以來,有些會館逐漸轉為對外營業或出租,會館戲臺的服務以及經營已形成規模化管理。

會館戲臺的古今跨越

若是戲說北京的會館戲臺,還應該從會館的本位屬性談起。

北京的會館大體分為兩種:一種相當于外省(地)駐京辦事處或對外招待所等機構,是給外省(地)漂泊在京城的舉子們一個扶持幫助的地方,也是該省(地)寄居京城人士的政治、經濟、社交等方面的一片集散地。另一種就是行業會館,即各個行業公會所在地。行業公會是一種民間組織,作用在于維持行業發展、解決本行業紛爭、實施行業救濟等,由本行業內熱心的資深人士組成,例如,前門外的正乙祠是錢業公會所在地,精忠街的精忠廟是早期的梨園會館所在地,兩所會館都有戲臺可以演出。但是,會館和駐京辦事處或對外招待所的本質卻大不相同,在京所有會館皆是民間會所形式經營,并不是官方機構,雖多有科舉人員與官場人員的頻繁往來,但資金運作方式依然是民間捐助,并不是皇帝恩賜或國家行政機構出資維護。

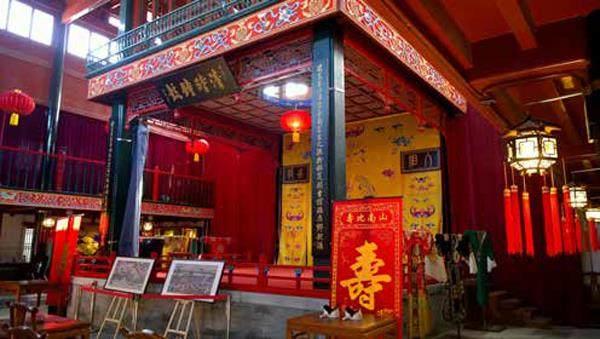

正乙祠銀號會館。

一座會館大者有數百間房,從議事公堂到花廳、花園以及藏書樓或書房,還有供奉本省先賢的祠堂以及宗教殿堂等,一應俱全。因此,大型會館必有戲臺以滿足酬神需求,并不是為了人員聚會娛樂而建造。在戲臺上演戲則是一種禮教,繼承原始跳神祭祀的風格以歌舞形式寓教,即所謂“替天育化”社會民眾。人們參與其中,這是分享神余、聯絡鄉情或血緣關系的體現。因此,會館建造得比較高大闊氣也就不是僭越,戲臺知名度高也是因為有著名演員曾在此作場。據筆者手頭早年收集的資料,民國初年北京的內外城存在400多所會館,有固定大型戲臺的會館約20多座,有些很早就已經轉為對外營業的茶園。

截至20世紀80年代末,京城有固定戲臺的會館有:江西會館、南昌會館、福建會館、延平郡會館、粵東新館、中山會館、湖南會館、甘肅商館、河東會館、洪洞會館、奉天會館、全浙會館、浙慈會館、浙紹鄉祠、精忠廟梨園會館等,如今,這些會館戲臺早已拆除,有些雖有區級文物部門保護,但也只是一塊“保護牌”而已。

2020年10月15日下午,第18屆“椿樹杯”北京市社區京劇票友大賽在湖廣會館鳴鑼開唱。

2020年10月28日,北京安徽會館重新啟用,國粹名館再添新活力。

奉天會館戲臺因所在西單的繁榮地段,很早易名“哈爾飛戲院”對外營業,又經幾次改建后再更名為“西單劇場”,如今早被高樓壓在腳下蕩然無存。上世紀90年代,較早翻修恢復演出的有湖廣會館(虎坊橋)、正乙祠銀號會館(和平門外西河沿街)兩家,后來山西陽平會館(前門外小江胡同)改成“劉老根大舞臺”,雖不上演京昆劇種卻營業效果顯著。早年的陽平會館如紫禁城內暢音閣和頤和園內德和園的內廷戲臺一樣,裝有特殊“機關”絞架,形同而今拍攝影視劇的“吊威亞”一樣,為了烘托神仙下凡一類的場景而進行表演,此種裝置絕無僅有。目前這些舞臺裝置還有些存留。顏料會館(前門外蘆草園)、安徽會館(南新華街后孫公園胡同)翻修多年后陸續營業。

這些會館戲臺都屬于室內木結構建筑戲臺,每次翻修后的建筑裝飾都會令人遺憾——不是修復得太晚,而是太糟。為了開辟旅游市場,適應外來的聲光電,在戲臺上多裝有現代化的燈光、音響、暖氣等,甚至連空調也裝上。粉刷涂料基本上都是石化產品,應該用的植物、礦物以及動物脂肪類油漆顏料不過是點綴而已。會館場地容納觀眾一般不多,修復時會加座兒,從而顯得擁擠不堪。安裝玻璃門窗不僅影響演唱聲音質量,在光線上也沒有古法和諧,還是高麗紙窗或絲織棉類對聲音的震懾力最中和。

早期的營業劇場,是從會館或私人宅邸戲臺發展而來。前門外鮮魚口內的“查樓”——亦稱“廣和查樓”“廣和樓”“廣和樓茶園”“廣和戲院”以及“廣和劇場”,是明清以來最著名的營業性劇場,幸運的是,它自明代以來從未易址更名,雖經多次重修改建——哪怕改建為現代形式舞臺,戲臺朝向、位置也基本未變。

這類茶園的觀眾席設置,是在戲臺前豎放若干長條桌,兩邊放長板凳,觀眾側向戲臺而坐,這種座位叫“池座兒”,位置叫“池子”,是普通觀眾席;距離上下場門最近的座位是較好的位置,演員上場下場時距離觀眾最近,可以與觀眾對眼神,特別是旦角可以與觀眾眉眼傳情,因此這里也稱“釣魚臺”;在四周是最一般的座位,稱為“散座兒”;在最后靠墻或靠窗戶的位置有幾條略高的大板凳,北京人習慣稱為“兔兒爺攤兒”,那是最便宜的位置。而今,所謂“戲樓”是指設在樓上的觀眾席,一般是由6個人圍坐一張的八仙桌設在戲臺左右,這種座位就是所謂的“官座兒”。在戲臺正向的位置還設有“散座兒”或包廂,后面有時還是“兔兒爺攤兒”。

露天院落式會館戲臺

京城的會館戲臺也有一座露天院落式的,可惜因為兩廣大街的開通被拆除了。這是原本坐落在西珠市口路北的潞安會館,它在一座青磚拱券門內,比一般的會館略小,只有3間正房與前后兩進院落,兩邊的廂房各為3小間,東山墻上鐫刻會館歷史和捐助者的石碑殘破不堪。會館大門在東南方“巽”位,連接大門的3間南房與大街地面持平,進大門2丈處即是下洼地,比路面洼下2尺6寸。戲臺坐南朝北,按照傳統稱謂應為“陰臺”。

戲臺是懸山卷棚頂的六檁、雙梁、四柱的建筑,酷似“垂花門”的后半部。戲臺建筑通高2丈,檁直徑1尺、長2丈,梁直徑1尺3寸5分、長1丈8尺,柱直徑1尺、高1丈2尺。戲臺基座用青條石攢幫、內襯青磚,高2尺。戲臺內境長、寬各1丈5尺,表演區域共25平方米,頂部有49塊天花板。整體建筑油漆彩畫幾乎全部脫落,大梁兩頭隱隱可見萬壽字彩畫圖案,天花板繪制云鶴圖,斑斑點點難以看清。大梁的二梁頂部用一雙“脊童柱”支住雙檁,雙檁之間用“弓形椽”連接“花架椽”“出檐椽”與“飛椽”。

比戲臺略矮的3間南房便是后臺,與戲臺后廈檐勾連搭并與上下場門相通。正房與戲臺之間的距離僅2丈,兩邊的廂房與戲臺最近處只有4尺5寸,正房地基高度1尺3寸,廂房地基高度7寸5分。觀眾在正房的正廳、前廊、廂房以及院中看戲,戲臺的高度設計巧妙,特別是坐在正廳看戲是最佳位置。由于這是一座較小的院落露天戲臺,日光可斜射舞臺上,光線反差大,比室內戲臺亮度強,有利于觀眾看戲。

這種戲臺能將演唱者最完美的自然聲音送到觀眾耳朵里,且聲音不會受到撞擊而改變,況且小院內四周都是木制糊紙的門窗,觀眾坐滿后的吸音程度極好,不管是激烈鏗鏘的鑼鼓嗩吶聲,還是旦角演員細膩委婉的拖腔道白,都能使觀眾聽得清晰,絕不會有干滯澀燥之感。在這樣的戲臺演出,真正具有天人合一的美感。

整座戲臺用料是清代北京造宅最講究的“黃松”,這種木材產自北京西山一帶,很早就已伐絕。由此推斷戲臺應早于會館內的房子,從下洼地面2尺6寸的程度和戲臺古樸的建筑風格來看,可能是清代嘉慶年間以后建造,迄今約有近200年矣!

會館戲臺中還有一種是活臺:平時是廳堂,也看不出來有戲臺的裝置,演出時把隔扇拆開簡單裝置臺欄即可演戲。位于菜市口南橫街內珠巢街的中山會館已經維修完畢,這里就有此種戲臺,還是半活臺的形制,原有些基礎高出多8寸的臺座,若是積極裝飾開發,亦是會館戲臺的唯一典范。此種半活臺的特點就是在聚會后很快就可以開戲,而且也是小眾的室內藝術環境,有時演員比觀眾還要多,除了演戲,還可以進行清音吹奏和八角鼓子弟書說唱等室內演出。

“觀其復”昆腔班的復古演出。

戲曲劇種的發祥地

會館戲臺也是戲曲劇種的發跡之所,當今國粹、世界非遺的京劇誕生發展與會館文化密不可分。其實,北京的主體文化是從大運河漂來的,會館戲臺如承載戲曲的大小船只,無論宋金傳來的諸宮調和院本雜劇,還是元明散曲和元曲雜劇等,特別是明代的昆曲和弋陽腔,都與會館戲臺息息相關。四大徽班入京是以昆曲為主,夾雜吹腔以及二黃、西皮等,又汲取山陜傳來的秦腔梆子(與今秦腔不同),彼時沒有很多的營業劇場,除了廟臺府邸,經常演出的場所就是會館戲臺。而徽班藝人們也有的客居在家鄉會館中,梨園行會下處公寓多在家鄉會館周邊購置。清代內廷原把昆弋稱為“雅部”,其他地方戲定為“花部”。弋腔改變后淪落到地方戲曲行列,此種京音歌唱的高腔稱為“京腔”。徽班素以昆曲作基礎,京腔、秦腔梆子等地方小戲都拿來,再加上二黃、西皮胡琴唱腔,既以“亂彈”自稱,又被稱為“皮黃”。最終,以京班大戲的“京腔”作為招牌,到天津、上海后才出現京調或京戲的劇種稱謂。所謂“京昆不分家”,實指“京腔”而言,而“文武昆亂不擋”,也是衡量一個京劇名家的標準。

近來,南新華街前孫公園的安徽會館修繕時保留了一些原始磚石木料,窗隔形制以及整體狀貌恢復得較為完整。新張之時昆曲演得也比較復古,最起碼可以感應到清代風格的傳奇劇目,沿用了舊日戲班的稱謂習慣,取名為“觀其復”昆腔班。青年演員們裝扮依照升平署穿戴樣式,演唱也是本真自然的戲曲聲音,沒有洋歌兒話劇情愫的新藝術裝點,留給觀眾的是以觀其復的意境……

(責編:劉婕)