語言規劃學說略

摘 要 語言規劃學是研究語言規劃的科學,其本質是關于語言功能的學問,要探討語言究竟有哪些功能,對人類來說哪些是有利的正功能,哪些是有害的負功能,這些功能的發生原理和運作機理如何,怎樣利用和調節這些原理和機理來使語言的正功能得到充分發揮,使語言的負功能得到遏制。語言規劃學發端于二十世紀五十年代,中國語言規劃學是在總結中國語言規劃經驗中產生、在借鑒國際研究成果中發展起來的。近二十年來,中國語言規劃以“語言生活”為基礎概念,提出了構建和諧語言生活、保護和開發語言資源、提升國家語言能力、重視語言的經濟屬性、樹立“大華語”意識、語言扶貧、構建應急語言服務體系等一系列理念。這些理念有效指導著中國的語言規劃實踐,并逐漸產生國際影響。一個有解釋力的語言規劃學,需從古今中外的語言規劃實踐中汲取營養,并能夠解釋、評判歷史上已有的語言規劃,預判某地、某國正在發生的語言規劃問題,為某國家、某組織、某地區、某領域做出科學的語言規劃。語言規劃的追求應是:構建和諧語言生活,提升個人和群體的語言能力,保護和開發語言資源,促進社會發展進步。

關鍵詞 語言規劃 語言功能 語言生活 語言資源 語言扶貧 應急語言服務

語言規劃學是正在發展的一個語言學分支。它以語言規劃(包括語言政策)為研究對象,其實質是一門關于語言功能的學問。對語言規劃的內涵、外延和名稱學界認識尚不一致,在國外,有Language Policy(語言政策)、Language Planning(語言規劃)、Language Policy and Language Planning(語言政策與語言規劃)、Language Planning and Language Policy(語言規劃與語言政策)等多種稱謂,簡稱LP、LPP、LPLP或LP&P。在中國,除了這些名稱之外,過去也常稱之為語文運動、語言文字工作,也曾把語言規劃翻譯為“語言計劃、語文建設”等。一個學術概念或學科概念有多個名稱,原因有多個方面:或是跨語言傳播中的不同翻譯所致,或是不同學者的學術認識、學術習慣所致,或是學科不斷發展而帶來概念的內涵增益、外延拓展所致。這種情況是正常的學術現象,甚至還意味著這門學科充滿發展生機。現在,這些名稱有統稱為“語言規劃”的趨勢,本文也一般將其稱為語言規劃,把語言政策的制定、實施、反饋、修正等,都看作語言規劃的應有內容。

語言規劃有實踐有理論。語言規劃的實踐,就是各國家、各地區、各領域、各組織所實施的語言規劃;語言規劃的理論,就是通過對各種語言規劃實踐的研究所獲得的關于語言規劃的理性認識,這種研究及其所得的理性認識,便屬于語言規劃學的范疇。

本文所闡述語言規劃學的實質是關于語言功能的學問,指出它在語言學體系中的地位;此外,還概述了國內外這一領域的研究簡況,及中國近二十年來的語言規劃學理念;最后指出,語言規劃學發展的根本是廣泛收集、深入分析、科學解釋古今中外語言規劃的實踐素材。

一、 關于語言功能的學問

(一) 語言結構和語言功能

研究語言需要看到語言的“一明一隱”,“明”的是語言結構,“隱”的是語言功能。語言是一個符號系統,是一個有結構的符號裝置。這個符號裝置通過一定的原理運作,發揮一定的語言功能。語言能夠在人類社會中產生、存在、發展,能夠與人類社會互動互育,就是因為它具有各種功能。研究語言功能,可以更好地認識語言的結構,可以對語言結構給予功能解釋;同樣,研究語言結構,也可以更好地認識語言的功能,可以從結構上對語言功能做出解釋。

語言結構一般分為語音、語匯(或稱“詞匯”)、語法三個子系統,當然特殊的語言學派可能有不同的認識,比如喬姆斯基的轉換生成語言學的“語法”,就不是一般的語言學所說的語法。如果考慮到書面語,文字也應當是語言的載體,也可以看作語言的一個子系統。在具體的語言活動中,還有“副語言”的問題。口語交際伴隨使用的擬聲、表情、手勢、身姿等“體態語”,書面交際與文字一起使用的標點符號、科技符號、圖表公式、表情包等“特殊符號”,都可以稱為“副語言”,副語言也可以歸入廣義的語言結構中。特別是當前語言交際進入到多媒體、融媒體的時代,體態語、特殊符號等“副語言”在語言交際中的作用越來越重要,語言結構研究應當有其一席之地。如此說來,語言的結構系統應當由五個子系統構成:語音、文字、語匯、語法、副語言。

語言功能應當分為兩個層次:(1) 具體交際功能;(2) 宏觀社會功能。具體交際功能是指語言在具體交際中所發揮的表情達意功能,牽涉話語、副語言、交際對象、交際意圖、交際工具(或語言載體)、交際環境和時代背景等多種因素。修辭學、語用學、話語分析、交互語言學、語境學等,對語言的具體交際功能都有所研究、有所建樹,但總體上看,這一研究仍不夠系統,尚未形成關于話語交際的有效研究范式。

宏觀社會功能是指語言對人類群體和人類個體所發生的各種影響,比如對人類的遷徙和社會進步的影響,對人類各種共同體、各種社會制度和文化構建的影響,對人類的思維、意識和精神世界的影響,對人類經濟活動的影響,對人類個體一生的學習、生活、工作的影響等。比起具體交際功能而言,對語言的宏觀社會功能的研究更是不夠,盡管社會語言學、文化語言學、人類語言學、認知語言學、兒童語言學、老年語言學等學科為此做出了不少努力。這一領域的研究,需要語言規劃學的參與。

(二) 語言功能研究

語言規劃學,本質上是關于語言功能的學問。它主要研究四大問題:(1) 語言能夠發揮哪些功能?可稱為“功能論”;(2) 這些功能的發生原理和運作機理如何?可稱為“原理論”;(3) 怎樣利用和調節這些原理和機理來使語言的正功能得到發揮,使語言的負功能得到遏制,使其惠及人類社會和社會個體?可稱為“調節論”;(4) 調節的結果如何?如何根據調解結果進行“再調節”?可稱為“評價論”。

以往的語言學,主要研究語言結構,相對忽視研究語言功能;即使研究語言功能,也多是研究語言的具體交際功能,較少研究宏觀社會功能。李宇明(2019)在《語言學的問題意識、話語轉向及學科問題》一文中,提出了語言研究的“話語轉向”問題。語言研究的“話語轉向”,就是要研究語言應用的真實狀態、研究話語、研究語言功能,包括語言的宏觀社會功能。

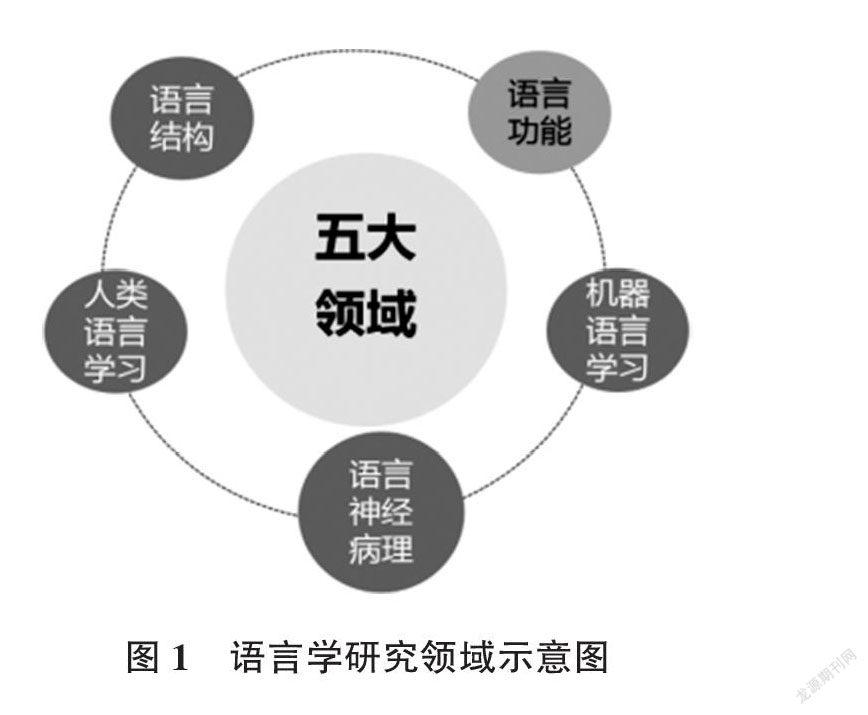

回顧語言學史,語言學在四個方面取得的成果最多,形成了四大研究領域:

第一,關于語言結構的研究。語言結構的研究包括語音學、文字學、詞匯學、語義學、語法學等,包括關于語言結構的歷史發展、地域變異、社會變異研究,包括不同語言結構類型的對比研究和類型學研究等。關于語言結構的研究常被人稱為“本體研究”,其實不同的學科有不同的“本體”說法,將語言結構研究稱為“本體研究”未必妥帖。

第二,關于人類語言學習的研究。人類語言學習包括四類:(1) 母語學習。包括母語口語習得(一般是第一語言,也有第一語言習得“非母語”的情況)、母語書面語學習、僑民的祖語傳承。[1](2) 外語學習。多是第二語言學習,也有第三語言學習、第N語言學習。近來發現,第三語言學習具有與第二語言學習的許多不同特點,可能成為研究的一個新方向。(3) 民族間語言學習。包括少數民族的國家通用語言(或國語、官方語言)學習、主體民族學習少數民族語言和少數民族相互學習語言。(4) 特殊語言教育。聽障、視障等語言障礙者的語言學習與語言康復。由于社會人員的快速流動、多元文化家庭的增多,幼兒期的多語學習現象大量出現,成為人類語言學習的新趨勢。

第三,關于機器語言學習的研究。語言信息處理、語言智能的研究,就是要使機器擁有語言智能,亦即機器的語言學習。機器語言學習包括語音識別、自動翻譯、信息檢索與分析、自動文摘、機器寫作、“口語—書面語—特殊用語(盲文、手語)”的相互轉換、機器閱讀理解、社交機器人等。

第四,語言的神經學、病理學研究。包括大腦語言中樞、人類的發音器官、書寫器官、視覺器官、聽覺器官、語言疾病的研究,也包括老年語言能力退化的研究。

語言規劃學是關于語言功能的研究,正好填補已有語言學研究的缺口,成為語言學的第五大研究領域,如圖1所示。語言功能雖然在語言產生之初就存在,但是就學術研究來說,它還是一個正在成長的學術概念。語言究竟有哪些功能,對人類來說哪些是有利的正功能,哪些是有害的負功能,這些功能的發生原理和運作機理如何,怎樣利用和調節這些原理和機理來使語言的正功能得到充分發揮、使語言的負功能得到遏制等,有許多都還是未知的,都需要探索。語言規劃學是一個正在發展的學術領域,是一個可以把語言學帶到新高度的學術加速器,它可以推動語言學觀念的變革,推進語言學發展,推動社會進步。

二、 語言規劃學的歷史發展

人類的語言規劃早已有之,如公元前220年前后秦始皇實施“書同文”,如495年北魏孝文帝開始實施“斷諸北語、一從正音”的“變北俗”之策。但語言規劃學的產生才只有幾十年的歷史。

(一) 國際語言規劃學簡況

國際語言規劃學的研究,已有諸多文獻進行了梳理,并有商務印書館2011年開始出版的《語言規劃經典譯叢》、外語教學與研究出版社2012年開始出版的《語言資源與語言規劃叢書》等。本文對此沒有太多新突破,此處只對前賢的研究做梗概式介紹。

1957年,威因里希(Uriel Weinrich)首創“語言規劃”(language planning)一詞。1959年,豪根(Einar Haugen)的《在現代挪威規劃一種標準語》,標志著語言規劃學的創建。之后,有費希曼(Joshua A. Fishman)等人的《發展中國家的語言問題》,伊斯曼(Caral M. Eastman)的《語言規劃導論》,魯賓(Joan Rubin)等人的《語言能規劃嗎?》,蘭伯特(Wallace Lambert)的《語言、心理和文化》,弗格森(Gibson Feguson)的《語言規劃與語言教育》,諾伊施圖普尼(Ji?í V. Neustupny )的“語言管理論”,庫伯(Robert Cooper)的《語言規劃與社會變革》,斯波斯基(Bernard Spolsky)的《語言政策》和《語言管理》等。這些人物是語言規劃學的領跑者,這些著作是語言規劃學的經典。[2]

國際上的語言規劃學研究,早期(二十世紀七十年代及以前)主要關注語言標準化和多語社區、多語問題。到了中期(二十世紀八九十年代),較多關注語言與經濟、政治、教育、宗教等關系及語言立法、語言保護等問題。當今(二十一世紀)主要關注語言權利、語言管理、原住民語言問題。其中,語言的地位規劃、本體規劃、聲望規劃、習得規劃等問題,討論得最為系統,也對現實最有指導意義。語言權利,特別是弱小族群的語言權利,是語言規劃學持續關注的問題。而今,語言管理問題受到較多關注,分“語言域”研究語言規劃問題成為新時尚。

(二) 中國語言規劃學的發展

中國語言規劃學是在中國語言規劃的實踐活動中產生并發展起來的,其觀念、理論、方法、研究內容等主要來自將近一百三十年的中國語言規劃實踐,當然其中也有國際經驗、國際學術成果的借鑒。中國語言規劃學的萌芽,可以追溯到切音字運動以來關于白話文運動、語言統一、文字改革、漢語拼音等的論述中,包括清朝學部中央會議議決的《統一國語辦法案》、黎錦熙1934年的《國語運動史綱》等文獻。

1955年,中國科學院哲學社會科學部在北京召開“現代漢語規范問題學術會議”,

羅常培、呂叔湘的主題報告《現代漢語規范問題》,已經超出了對具體語言文字工作的論述,是一篇代表中國智慧與實踐的重要的語言規劃學文獻。這一報告,解決了普通話規范、也是共同語規范的一些重要的理論和現實問題,如:(1) 共同語是歷史形成的;(2) 共同語與方言的關系;(3) 共同語與個人風格和文學創作的關系;(4) 共同語在全民交際和社會發展中的重要作用;(5) 共同語怎樣進行規范;(6) 共同語的維護需要社會宣傳、政策支持和學術研究等。這些問題在中國語言規劃學上有重要意義,在人類的語言規劃學上也有重要意義。同時,這一報告提出了三個方面的工作(宣傳、政策、研究)和七大研究任務,都在后來國家語言規劃實踐中陸續實現,奠定了新中國語言研究的基礎,鞏固了語言研究支持國家語言事業的傳統。還有一些著作,可以列入中國語言規劃學的早期研究中,如周恩來《當前文字改革的任務》(1958)、周有光《漢字改革概論》(1961)、周有光《語言生活的現代化》(1979)等。

1984年,中國社會科學院語言文字應用研究所(今教育部語言文字應用研究所)成立。與之相應,創刊于1956年的《文字改革》(1956年刊名為《拼音》,1957年更名《文字改革》)更名為《語文建設》,“語文建設”就是“Language Planning”的中譯;1992年,《語言文字應用》創刊。“一所兩刊”強力推進了中國語言規劃的研究,開拓了中國語言規劃研究的新時代。這一時期的重要文獻有周有光《中國語文的現代化》(1986)、周有光《語言生活的五個里程碑》(1989)、陳章太《語文生活調查芻議》(1994)、王均主編《當代中國的文字改革》(1995)、

陳永舜《漢字改革史綱(修訂版)》(1995)、于根元《二十世紀的中國語言應用研究》(1996)、傅永和《二十世紀的漢語言文字規范工作》(1998)、戴昭銘《規范語言學探索》(1998)、

陳章太《再論語言生活調查》(1999)等。這些文獻的特點是致力于研究中國語言規劃實踐。

二十世紀九十年代以后,國家制定“語言文字法”的工作被提上日程,國家語言文字工作委員會聯合中國社科院等機構的學者有意識地了解世界各國和國際組織的語言政策,了解國際上關于語言規劃的研究狀況。調研情況反映在周慶生主編的《國外語言政策與語言規劃進程》(2001)、《國家、民族與語言——語言政策國別研究》(2003)兩部著作中。這項工作不僅為《國家通用語言文字法》的制定提供了重要參考,而且也開啟了研究國際語言規劃的河閘,帶來了中國語言規劃學界的“改革開放”,中國學人的研究與國際語言規劃學界開始接軌、同步,甚至漸有自己的研究特色。

此期重要的文獻有李建國《漢語規范史略》(2000)、陳章太《語言規劃研究》(2005)、

李宇明《中國語言規劃論》(2005)、郭龍生《中國當代語言規劃的理論與實踐》(2008)、

王世凱《語言資源與語言研究》(2009)、李宇明《中國語言規劃續論》(2010b)、蘇培成主編《當代中國的語文改革和語文規范》(2010)、郭熙《華語研究錄》(2012)、趙世舉主編《語言與國家》(2014)、陳章太主編《語言規劃概論》(2015)、李宇明《中國語言規劃三論》(2015a)、周慶生《語言生活與語言政策》(2015)、文秋芳和張天偉《國家語言能力理論體系構建研究》(2016)等。這些文獻的研究視野開闊,研究內容不限于中國,有了一定的理論意識和學科意識,標志著中國語言規劃學進入成熟階段。

2005年,《中國語言生活狀況報告》(俗稱“綠皮書”)編纂出版,至今已經持續編纂16年。在綠皮書的影響下,《中國語言政策研究報告》(藍皮書,2015年始出版)、《世界語言生活狀況報告》(黃皮書,2016年始出版)、《中國語言文字事業發展報告》(白皮書,2017年始出版)相繼問世,形成了國家語言文字工作委員會的“四大皮書”。同時,京穗滬也開始編纂地方的語言生活狀況報告,語言服務領域、粵港澳大灣區也編輯出版領域、區域的語言生活報告,它們與“四大皮書”一起形成了語言生活的“皮書方陣”。2012年南京大學創辦《中國語言戰略》,2014年北京外國語大學創辦《語言政策與語言規劃研究》,2015年北京語言大學創辦《語言規劃學研究》,2016年《語言戰略研究》雜志創刊,并在雜志刊發論文的基礎上出版《語言戰略研究叢書》,形成了“期刊方陣”。2006年南開大學首先設立語言規劃的博士方向,2013年和2014年,上海外國語大學、北京外國語大學和北京語言大學,相繼設立了語言規劃方向的博士點,形成了高水平的人才培養基地。一些大學和單位成立了以語言規劃研究為主的科研單位,計有20余家。中國語言學會設立語言政策與規劃專業委員會,并舉辦系列的學術會議。中國語言規劃學具有了基本的學術配置。

此外,聯合國教科文組織還與中國政府合作,2014年在蘇州共同舉辦世界語言大會,就語言能力與人類文明和社會進步、語言能力與教育創新、語言能力與國際交流合作等議題進行討論,發表了《蘇州共識》;2018年在長沙共同舉辦首屆世界語言資源保護大會,會后發表了以“保護語言多樣性”為主題的《岳麓宣言》。《蘇州共識》和《岳麓宣言》都吸納了中國語言規劃學的研究成果。中國語言規劃實踐和理論研究做出了國際貢獻。

三、 二十年來中國語言規劃的若干理念

進入二十一世紀的中國語言規劃學,已經具有了基本的“學科標配”,產生了許多學術成果,這些成果中蘊含著許多新的學術理念。

(一) 構建和諧語言生活

“語言生活”這個術語源自日本。日本國立國語研究所1951創辦《言語生活》(1988年停刊)雜志,也曾出版過《言語生活之實態》的研究報告。[3] 1955年,羅常培、呂叔湘的《現代漢語規范問題》使用了“語言生活”這個說法,且帶引號,這是目前所見中國學界最早的提法。之后,周有光在1979—1989的十年間,多次使用“語言生活、語文生活”,如《語言生活的現代化》(1979)、《我看日本的語文生活》(1986)、《語言生活的五個里程碑》(1989)。

陳章太在1990—1999的幾年間,也數次使用“語言生活、語文生活”,如《四代同堂的語言生活——陳延年一家語言使用的初步考察》(1990)、《語文生活調查芻議》(1994)、《再論語言生活調查》(1999)。眸子1997年發表《語言生活與精神文明》,第一次對語言生活做出了基礎性定義。“語言生活”廣泛使用并成為中國語言規劃學的基本概念,是2005年以來《中國語言生活狀況報告》的持續出版所產生的影響。

語言生活是指運用語言、學習語言、研究語言而形成的社會生活。這里的“語言”,包括文字、語言文字知識和語言技術。語言規劃,其規劃的對象不是語言,而是語言生活;即使在規劃中涉及語言與文字,也是因為語言生活的需要。語言規劃學就是要關注語言生活,解決語言生活問題,引導語言生活發展。什么是理想的語言生活?引導語言生活向何處發展?回答是“和諧的語言生活”,并通過語言生活的和諧促進社會生活的和諧。

構建和諧語言生活理念的提出,是在2005年至2006年前后。當時語言規劃面臨的主要問題是如何處理好語言關系,國家通用語言的推廣與民族語言使用、方言保護的關系,本土語言和外語的關系,國內漢語和海外華語的關系等。夏莉、張雪蓮(2005)的《構建和諧的語言生活——訪教育部語信司司長李宇明》一文,是較早提出“和諧語言生活”理念的文獻。2006年3月31日,為紀念國務院《關于公布〈漢字簡化方案〉的決議》和《關于推廣普通話的指示》發布50周年,在人民大會堂舉辦了紀念會和“語言文字規范化工作學術研討會”,許嘉璐、陳至立、趙沁平等到會講話,直接或間接地講到了語言生活的和諧問題。《光明日報》(2006)根據會議精神發表了《構建和諧的社會語文生活》的評論員文章。2006年5月

22日,“2005年中國語言生活狀況報告”新聞發布會在京召開,時任國家語言文字工作委員會主任的趙沁平在新聞發布會上做了題為《關注語言國情 建設和諧的語言生活》的書面講話;會議提供的《中國語言生活狀況報告(2005)》藍本,其序言標題亦是《構建健康和諧的語言生活》。

自此之后,構建以國家通用語言為主導的多語并存共用的和諧生活,逐漸成為共識,并發展為新時期國家語言規劃的工作目標。構建和諧語言生活,包含著多語主義、語言平等、語言和諧、國家通用語言主導等多種思想觀念,內涵十分豐富,也切合中國的語言國情。

(二) 保護、開發語言資源

費希曼在1973年開始提及“語言資源”這一概念,魯伊茲(Richard Ruiz)在1984年把語言資源看作影響語言規劃的三種取向之一。卡普蘭(Kaplan,1997)、格林(Grin,2003)把語言看作重要的“人力資源”“人力資本”,是語言規劃的一個方面。二十世紀八十年代,澳大利亞也曾依照語言資源理念制定了《國家語言政策》(見王輝2010)。我國最早使用“語言資源”概念的是邱質樸,他在1981年就從信息化、語言教學、語言規劃等角度討論語言資源的開發問題。《語文建設》1988年發表樓必安可(Joseph Lo Bianco)的《澳大利亞的國家語言政策》。盡管如此,語言資源的理念在中國要發生影響,還要到2004年國家語言資源監測與研究中心的建立。

2004年6月,教育部語言文字信息管理司(以下簡稱“語信司”)與北京語言大學共建平面媒體語言分中心,由此開始了國家語言資源監測與研究中心建設之路。研究中心擁有平面媒體、有聲媒體、網絡媒體、教育教材、少數民族語言、海外華語等分中心,研究成果在《中國語言生活狀況報告》中逐年發表。2007年9月,語信司與北京語言大學共辦“國家語言資源與應用語言學”高峰論壇,也是國家語言資源監測與研究中心的幾個分中心共同邀請國內外學者參加的學術會議。這是國內首次召開的語言資源的大型學術會議,其成果收錄在《中國語言資源論叢》(2009)中。2007年中國語言資源有聲數據庫建設開始籌備,2008正式啟動建設。2008年中國語言資源開發應用中心在商務印書館成立,次年創辦內部刊物《中國語言資源動態》。2009年王世凱《語言資源與語言研究》專著出版。這些重要活動,使“語言資源”這個概念走向了社會。特別是2015年中國語言資源保護工程(“語保工程”)啟動,2016年北京語言大學語言資源高精尖創新中心成立,并不斷召開國際語言資源高層論壇,2018年在長沙舉辦“首屆世界語言資源保護大會”,語言資源便成為中國語言規劃的基本概念。

某種事物能被作為資源看待,一是它對人類有用,二是這種“有用性”能被人類認識。自然資源先被認識,然后是社會資源。而語言的資源性質是最近二十年才被中國人意識到的。二十一世紀初,人們主要論證語言的資源性質,指出語言資源需要保護、應當開發利用。在中國語言資源有聲數據庫建設開始前后,人們主要討論語言資源保護的類型、措施和技術,討論語言資源的內涵與外延,認為語言資源有口頭語言資源、書面語言資源和語言衍生資源(語言知識、語言技術、語言藝術、語言人才等)等三類。 2015年“語保工程”啟動、2016年語言資源高精尖創新中心成立后,研究向“語言資源功能”方向發展,語言保護、語言信息處理和語言學習是當前語言資源最重要的三大功能域,要根據語言資源的功能決定語言資源的收集、整理、建庫、開發的標準。同時也提出了“語言知識觀”,即語言不僅是一個符號系統,更是一個貯存人類語言知識體系及文化體系的知識庫。依照“語言知識觀”建設語言資源,才能滿足語言保護和機器語言學習、人類語言學習的資源需要。因此也有學者建議要建立“語言資源學”。

當前,數據問題又成為重大的社會課題。數據不僅是計算機智能的源泉,也是數字經濟時代的七大生產要素之一。語言數據是最為重要的數據,從數據的角度看待語言資源,成為未來的新視野。

(三) 提升國家語言能力

“語言能力”是個老名詞,不過喬姆斯基學派、應用語言學派講的都是個體的語言能力。1993年,美國學者布萊奇特(Brecht)和沃爾頓(Walton)提出“國家語言能力”(National Language Capacity)問題,2006年美國實施“關鍵語言計劃”,群體語言能力才開始受到關注。不過,布萊奇特等人的國家語言能力及美國的關鍵語言計劃,主要講的是國家的外語能力,目的是維護國家安全。

中國學人也是從對語言與國家安全的關注中引發國家語言能力思考的。2010年11月,

李宇明在首都師范大學“燕京論壇”做《提升國家語言能力的若干思考》的學術講座,將國家語言能力定義為“國家處理海內外各種事務所需要的語言能力”,并提出了國家語言能力表現的若干方面。文秋芳在2011年前后就開始關注國家的外語能力問題,著手建立外語人才數據庫,并于2018年出版了這一領域的首部專著《國家語言能力理論體系建構研究》(與

張天偉合作)。2019年又發表《對“國家語言能力”的再解讀——兼述中國國家語言能力70年的建設與發展》一文,其中,將國家語言能力第三次定義為“政府運用語言處理一切與國家利益相關事務的能力”;定義的三度演變,記錄著文秋芳近十年來對這一問題的不停探索。2014年世界語言大會在中國召開并發表《蘇州共識》,反映了中國在這一研究領域成果豐碩,同時也進一步促進了國人的研究。魏暉2015年在《國家語言能力有關問題探討》一文中,更關注“國家分配和管理國家語言資源的效率”。趙世舉2015年在《全球競爭中的國家語言能力》中,把國家語言能力定義為“一個國家掌握利用語言資源、提供語言服務、處理語言問題、發展語言及相關事業等方面能力的總和”,這是關于國家語言能力較為全面的定義。

國家語言能力主要表現在語種能力、領域語言能力和話語權上。為滿足國家處理海內外事務的各種語言需要,支撐中華民族共同體、人類命運共同體的構建,需要具備20/200種語言的能力。用20種語言獲取世界信息,與世界“通事”;用200種語言向世界講“中國故事”,與世界“通心”。領域語言能力是利用語言處理各領域事務的能力,這些領域主要有行政、外事、軍事安全、新聞輿論、科技教育、經濟貿易等。國家的語言能力還表現在話語權上。獲取話語權主要在兩方面:設置話題;說話令人信服。話題設置本質上需要有獨到見解,能把握人類社會的發展規律,了解物理世界的運行規律,凝練出社會所關心的、能解決社會問題的、引領社會進步的前沿話題。說話令人信服,需要話語藝術,更需要深入理解所談話題。而要對話題有深入理解,就需要對有關話題進行長期的內涵研究和表達研究。(參見李宇明 2021)

目前,我國的個體語言能力有了較大進步,雙語人、三語人已成為社會主體。但是國家語言能力還比較弱,需要認真研究,加強規劃,積極實施。

(四) 重視語言的經濟屬性

語言具有諸多方面的屬性,經濟屬性是其中一個方面。過去,人們主要從社會、文化、符號、信息等方面來認識語言,很少關注它的經濟屬性。近幾十年來,由于服務業的發展、人口大流動、信息化的快速發展,語言的經濟屬性逐漸凸顯出來。2009年10月“中國語言經濟學論壇”召開(至今已連續召開13屆)。2004年山東大學經濟研究院組建語言經濟研究所,2011年在研究所基礎上創辦山東大學語言經濟研究中心。2010年北京市語言文字工作委員會創辦北京語言產業研究中心,召開“中國語言產業論壇”(至今已連續召開6屆);2018年在中心基礎上創辦首都師范大學中國語言產業研究院,編輯《語言產業研究》,招收語言產業方向的碩士生和博士生。語言經濟學、語言產業研究的發展,使人們看到了語言在經濟活動中的重要作用,甚至認識到語言不僅是軟實力,而且也是“硬實力”。

語言的經濟作用,起碼可以表述為四個方面:第一,語言能力是勞動力的重要構成要素。特別是在服務業成為重要產業、數字經濟成為重要經濟形態的時代,語言能力在勞動力構成中的地位就更為重要。語言能力包括母語能力(國家通用語言能力)和外語能力,也包括使用現代語言技術的能力。我國的職業有8大類近1500種,多數職業都需要一定的職業語言能力。第二,語言在技術傳播、統一市場形成方面具有重要作用。語言碎片化會對信息傳遞、技術傳播、統一市場形成等有較大阻礙。中國改革開放,發展成為世界第二大經濟體,就是架起了普通話、外語等“語言金橋”。第三,語言產業逐漸成為國家的支柱產業。隨著社會進步,人們語言需求的品位在不斷提升,語言需求的范圍在不斷延展,語言消費水平在不斷提高,發展語言產業以滿足語言需求,提升社會語言生活。第四,在數字經濟時代,數據是數字經濟的關鍵生產要素,是與“勞動、資本、土地、知識、技術、管理”同等重要的生產要素。80%的數據是語言數據,語言數據進入了生產要素的范疇。(參見李宇明 2020)

語言規劃過去主要是從信息交際和文化發展的角度進行的,而今必須考慮語言的經濟屬性,主動與國家的經濟規劃相配合,通過發揮語言的經濟作用來提升勞動力水平、發展語言產業特別是語言數據產業,推進國家的經濟建設。

(五) 樹立“大華語”意識

實現語言統一是中國語言規劃的歷史傳統。1911年清朝學部中央教育會議議決了《統一國語辦法案》,民國時期確定了國語的標準,1956年國務院發布《關于推廣普通話的指示》,2000年頒布《國家通用語言文字法》。百余年來,漢民族共同語實現了標準化,并推行到全中國和海外華人地區。但是,由于政治和移民等因素的作用,漢民族共同語在海內外有不同的名稱,比如中國大陸叫“普通話”,中國臺灣叫“國語”,海外老華語區叫“華語”,中國香港和海外的其他地區三個名稱都有。

不僅名稱不同,語言標準上也有若干差異,特別是詞匯和文字。這種差異對于語言的現實使用、語言教育的標準選定都有阻礙。在英語世界中,英國英語、北美英語、澳洲英語也都有不小差別,有人認為英語已經是個“復數”。漢民族共同語會逐漸趨同還是會逐漸疏遠,甚至裂變為現在英語式的復數形式,這是需要考慮的。

陸儉明、周清海、郭熙、李宇明、姚德懷、刁晏斌、盧德平、趙世舉、周明朗、吳英成等一批學者,提倡“全球漢語”的研究視野。而為了全世界華人的溝通,在周清海、陸儉明等倡議下,商務印書館組織世界華語學者于2004年開始編纂《全球華語詞典》,繼之編纂《全球華語大詞典》,前后用時12年。在編纂的過程中逐漸形成了“大華語”的理念。

大華語是以普通話/國語為基礎的全世界華人的共同語,是由“多波”標準語的擴散而形成的。民國時期,以新國音、新詞匯、新語體為代表的國語教育,伴隨著反對封建、昌明科學、復興民族的社會大潮,從內地興起,逐漸波及中國港澳、中國臺灣及海外華人社區。這是現代漢民族共同語(國語)的第一波擴散。二十世紀五十年代以來,中國內地進一步規范漢民族共同語,隨著中國的改革開放,普通話也在持續地影響中國港臺及海外,且波及華人社會之外。這是現代漢民族共同語(普通話)的第二波擴散。同時,以老國語為基礎的中國港臺及海外華語,也不斷登陸回鄉。新老華語相互接觸、相互借鑒、相互吸收,逐漸形成了現在覆蓋全球的“大華語”。

華語的內部差異,主要表現在詞匯上,其次是語音,再次是語法。不同社區的華語有共性,也各有特色。這些特色的形成有各種原因,如各自社會生活差異,新老華語波及不均衡,各地方言底色浸潤,當然還有所在地他族語言的影響。華語社區不同于漢語的方言區,各社區華語不是方言,而是人們說的帶有各自特點的普通話或國語。就目前的認識水平看,華語社區可劃分為中國大陸地區、中國港澳地區、中國臺灣地區以及新馬印尼等地區,同時需有意識地關注泰國、越老柬緬、東北亞、澳洲、北美、歐洲等地的華語。這些不同華語社區的華語,是大華語的不同變體。

與大華語理念相近的,有邢福義先生主持的“全球華語語法研究項目”(2011年),有

刁晏斌、李嵬2015年創刊由德國德古意特出版社刊印的《全球華語》雜志等。“大華語”是看待共同語規范的一個新視角,是對鏈接全世界華人的母語紐帶的再強調,是團結全世界華人的一個新理念,也是從全球角度來看待漢語,以幫助漢語走向世界。

(六) 語言扶貧

2000年在聯合國千年首腦會議上,各國領導人通過了以減貧為首要目標的千年發展目標。2015年在聯合國發展峰會上,世界各國領導人共同通過了以消滅貧困為首要目標的2030年可持續發展議程。在中國減貧脫貧的道路上,語言扶貧發揮了一定作用。2016年,教育部、國家語言文字工作委員會發布的《國家語言文字事業“十三五”發展規劃》提出,要“結合國家實施的精準扶貧、精準脫貧方略,以提升教師、基層干部和青壯年農牧民語言文字應用能力為重點,加快提高民族地區國家通用語言文字普及率”。這是政府的語言扶貧規劃,也是社會動員,由此開展了各種語言扶貧行動。

圍繞語言與貧困的關系,中國語言學界也積極探索,開展了一系列討論,形成了一系列研究成果。比如2018年至2021年的《中國語言生活狀況報告》連續刊發了多篇語言與貧困的研究報告;2018年6月“語言與貧困”微信公眾號創建;“推普脫貧攻堅研討會”在江蘇師范大學召開。2019年到達研究的高峰期,《語言戰略研究》在2019年第1期刊發“語言與貧困”研究專題;2019年10月15—16日,“中國語言扶貧與人類減貧事業論壇” 在北京的中國職工之家舉行,并發布了《語言扶貧宣言》;2019年下半年,“第十一屆全國語言文字應用學術研討會”“第十一屆中國語言經濟學論壇”都專門設置語言與貧困、推普脫貧等相關議題;《云南師范大學學報》(哲學社會科學版)2019年第4期開辟“語言與貧困/語言扶貧減貧”專欄。商務印書館還編輯出版了《語言扶貧問題研究(第一輯)》(2019)、《語言扶貧問題研究(第二輯)》(2020)。語言與貧困問題已經成為中國語言規劃學的一個熱點。

語言扶貧是在修筑扶貧脫貧的語言大道。“要致富,先修路。”村村通公路,這是現實之路;戶戶通廣播通電視,寬帶網絡廣覆蓋,這是電信之路;語言大道是負載知識與機遇之路。1966年,費希曼觀察到,凡是較為富裕的國家,語言都較為統一,即具有“同質性”;而較為貧窮的國家,語言具有較強的多樣性,即具有“異質性”。1972年,普爾(Jonathan Pool)在費希曼研究的基礎上,分析了133個國家1962年前后人均國內生產總值與語言狀況的關聯,發現“一個語言極度繁雜的國家,總是不發達或半發達的;而一個高度發達的國家,總是具有高度的語言統一性”。2000年,內特爾(Daniel Nettle)在此基礎上提出了“費希曼-普爾假說” (Fishman-Pool Hypothesis),即認為語言多樣性與經濟發展之間有種逆相關,而語言統一與經濟發展則是正相關。中國發展為世界第二大經濟體,就是通過推廣普通話,加強外語學習,整合了語言碎片,打破地域區隔,促進了信息和技術的傳播,促進了人才、資金、產品的流動。

語言能力是勞動力,提升語言能力可以得到更好的教育,可以有更大的職業選擇范圍,可以從事更高收入層面的工作。二十世紀六七十年代,伯恩斯坦(Basil Bernstein)從教育學角度發現,家境不好的孩子,說話總是使用“局限語碼”,而中產階級家庭的孩子,說話總是使用“復雜語碼”。兩類語碼與語言能力的強弱基本呈正相關。語言上的差別與家境息息相關,而其背后就是教育資源的獲取程度。美國曾經認為,中產階級家庭的孩子與貧困家庭的孩子之間有“3000萬詞語”的差距,要向貧困開戰,就要消除這“3000萬詞語”的鴻溝。提升語言能力具有阻斷貧困代際傳遞的功能。

語言扶貧在減貧脫貧事業中發揮著獨特作用。在中國,學習國家通用語言文字并提升學習者的能力水平是語言扶貧的基礎路徑和核心經驗。國家通用語言文字、少數民族語言文字、各語言的方言、外語都是語言扶貧事業的有機組成部分,在不同的層次和領域發揮著各自的作用。語言扶貧事業不是孤立的,需積極協同其他扶貧舉措共同為減貧事業貢獻力量。要高度重視信息技術在語言扶貧事業中的重要作用,充分發揮人類技術創新的力量。

語言可以扶貧,源自語言與教育的密切關系,源自語言與信息的密切關系,源自語言與人與互聯網的密切關系,源自語言與人的能力和機會的密切關系。開展語言扶貧,使語言在扶貧脫貧中真正發揮作用,需要研究語言與貧困的理論關系,認識并利用好語言作用于貧困或經濟發展的機制與規律,需要總結國內外開展語言扶貧實踐經驗。

2021年2月25日,中國宣告脫貧攻堅取得全面勝利,現行標準下9899萬農村貧困人口全部脫貧,832個貧困縣全部摘帽,12.8萬個貧困村全部出列,區域性整體貧困得到解決,完成了消除絕對貧困的艱巨任務。在建成小康社會的當下,相對貧困治理成為新議題,鄉村振興成為中國農村發展的新行動,語言扶貧的經驗如何在鄉村振興中發揮作用,是一個新課題。

(七) 應急語言服務

2005年9月,上海召開“世博會語言環境建設”國際論壇,200多人與會。屈哨兵與多位會議出席者提出“語言服務”問題,這是語言服務概念在中國的發端。2010年9月,“2010中國國際語言服務行業大會暨大型國際活動的語言服務研討會”在京舉行,中國譯協郭曉勇先生做了《中國經濟文化走出去 語言服務是支撐》的大會報告,語言服務概念開始廣為流行。

語言服務有廣狹二義。狹義的語言服務主要指語言翻譯服務。廣義的語言服務,李宇明(2014)《語言服務與語言消費——序屈哨兵等〈廣告語言譜系研究〉》的界定是:利用語言(包括文字)、語言知識、語言藝術、語言技術、語言標準、語言數據、語言產品等所有語言的所有衍生品,來滿足政府、社會及家庭、個人的需求。

應急語言服務是面向突發公共事件的語言服務,是語言服務的一種特殊類型。應急語言服務有三大主要任務:第一,信息溝通。突發事件救援有現場與后方之分,涉及人群分為不同的群落,不同的群落有不同的溝通問題,需要提供不同的信息,需要有不同的語言服務方略。第二,語言撫慰。通過語言文字及語言產品發揮安慰功能,幫助受到突發事件波及的個體和群體緩解或解決負面情感。個體語言撫慰可以用談心、安神音樂、勵志故事、有撫慰作用的文學作品等開展,主要的撫慰策略是傾聽、共情、心理補償、轉移關注點等。群體語言撫慰是對大眾、社會的負面情感的撫慰,常用的方式有悼念亡靈、撫慰傷者、表彰先進、設置紀念日、建立紀念碑等。第三,語情監測。通過語情大數據預測突發事件;在應急處理事件時監測、分析語情,幫助處理緊急語情。

應急語言服務的最高境界是“平時備急,急時不急”。平時備急的主要工作是開展應急語言服務教育,使社會具有應急語言服務的意識與常識,使救援人員具有一定的應急語言服務技能,使應急語言服務得到專業支撐。應急語言服務教育,可以分為五種:(1) 社會教育;(2) 學生常識性教育;(3) 應急語言服務團隊培訓;(4) 應急救援者培訓;(5) 應急語言服務的專業教育。

應急語言服務是在新冠疫情防控中發展起來的概念。[4]“戰疫語言服務團”在疫情發生后不久就研制了《抗擊疫情湖北方言通》、《疫情防控外語通》(41種外語)和《疫情防控“簡明漢語”》;《語言戰略研究》《天津外國語大學學報》《北京第二外國語大學學報》等及時開展應急語言服務的學術探討,《人民日報》《光明日報》《中國日報》也積極反映應急語言服務的言論與行為;商務印書館還出版了《應急語言問題研究》(李宇明 2020b)論文集。2020年6月,西北師范大學成立應急語言服務團。2020年7月,天津外國語大學成立了天津市應急外語服務人才庫、應急外語服務人才培養基地、應急外語服務研究院、應急外語服務多語種語料庫實驗室(簡稱“一基地三庫”),編纂教材,召開“應急語言服務發展論壇”。“中國語言服務40人論壇”在疫情期間積極開展應急語言服務研討與行動,許多部門、學校也開展應急語言服務,研究應急語言服務問題。在應急語言服務的實踐中形成了應急語言服務的理念,形成了一些學術共識。要做好應急語言服務,必須建立國家應急語言服務的法制、體制、機制,建立“國家應急語言服務團”,開展應急語言服務教育,開發應急語言服務產品,探討應急語言服務學理,建立“應急語言學”。

四、 以古今中外語言規劃為材料

理論來自于事實,是對事實的概括和解釋。語言規劃學,以語言規劃的實踐作為研究材料,在這些材料的基礎上來發現規律、構建理論。用于語言規劃學的材料可以分為三大類:國別區域、國際組織、重要領域。

(一) 國別區域的語言規劃學材料

中國是較早進行語言規劃的國家,而且歷代都有大量的文獻資料存留下來,具有重要的語言規劃學研究價值。參照李建國(2000)《漢語規范史略》,可以畫出一條粗略的時間線索:先秦,周禮對語言行為的規約,官學的語文教育,軒使者的方言采風,孔子的“正名論”,荀子的“約定俗成”說,《爾雅》的義類理念等;秦漢,秦始皇的“書同文”,經學發展與漢字“隸變”,《說文解字》的文字產生說與字書編撰實踐,熹平石經與文字規范;魏晉隋唐,佛教東來與反切的發明和翻譯論說,北魏孝文帝拓跋宏的“語言替換”國策,《顏氏家訓》的語言規范思想,科舉興起與語言規范,日本“遣唐使”與語言文字的傳播,“字樣之學”的文字規范觀;宋元明清,印刷術對文字發展的影響,《切韻》《中原音韻》的語音規范意義,清代的“國語騎射”方略,《康熙字典》的規范作用,清末的切音字運動;此后民國的國語運動、俗體字運動、注音字母運動,中華人民共和國七十年的語言規劃。

中國語言規劃是人類語言規劃學的寶庫,但是,過去對中國歷史上的語言規劃多從教育、語言、文字、辭書等角度研究,很少從語言規劃的角度探討。古人有很多與語言規劃相關的著述,但多在序跋、注疏、筆記、家訓等處,不擅長做論文式的專門論述,這就需要今人從這些材料中去做“知識挖掘”,發現古人是如何進行語言文字規范的,是如何發展注音工具的,是如何利用禮儀、教育、勒石、字書、科舉等來傳播語言文字規范的,少數民族政權是如何對待自己的語言與漢語的,漢語是如何伴隨著外國留學生、中國移民而傳向海外的。

全世界有200多個國家和地區,這200多個國別單位的語言規劃當然都需要知道,但是最需要關注那些有重要意義的國別單位。如那些較有影響力的大國、一些古老的國家、語言矛盾比較突出的國家、具有語言規劃典型性的國家等。典型性有各種不同的典型性,比如日本、韓國、朝鮮基本上是單一語言的國家,印度是“語言立邦”,比利時是“語言建黨”,加拿大實行典型的“雙語制”,法國特別重視國家語言尊嚴等。

語言規劃往往形成區域性的傾向,出現區域性的問題,因此在國別研究的基礎上要有區域意識,重視區域的語言規劃共性,換言之,重視具有語言規劃共性的區域。比如100多年來的亞洲地區,出現了“拉丁化”的文字改革運動,從土耳其到巴爾干半島,從中亞到東北亞的蒙古、中國、朝鮮半島和日本,從南亞次大陸到越南。這波拉丁化運動對亞洲的語言文化發展影響深遠,且至今還余波未熄,中亞多國從基里爾字母重回拉丁化。再如前南斯拉夫地區,正在出現“變方言為語言”的語言規劃,以適應新建國家的需要;蘇聯地區,深陷“去俄語、興國語”的語言旋渦之中,甚至出現激烈的語言沖突乃至語言戰爭;非洲的一些國家,一直糾葛于教育語言是采用民族語言還是原殖民者的語言。

(二) 國際組織的語言規劃學材料

國際組織分為政府間組織和非政府間組織,也可分為區域性國際組織和全球性國際組織。截至2016年,世界上約有6.2萬個國際組織,包括政治、經濟、社會、文化、體育、衛生、教育、環境、安全、貧窮、人口、婦女兒童等眾多人類生存和發展領域。今天,國際組織已成為左右世界局勢和人類社會發展的重要力量,研究國際組織的語言規劃非常必要且意義重大。

國際組織的語言規劃主要有三方面:第一,組織運作所選擇的語言,包括官方語言和工作語言。官方語言具有較多的象征意義,工作語言具有實際的工作意義。第二,語言理念。有些國際組織有公開的語言理念,比如聯合國、聯合國教科文組織、歐盟等。國際組織的語言理念一般都涉及語言平等、語言權利(特別是弱勢群體的語言權利)、土著或瀕危語言保護等。第三,語言任務。一些與語言關系密切的國際組織,常常要完成一些特殊的語言任務,比如一些國際標準化組織,會涉及語言文字標準化問題;語言教學組織會涉及外語教學和本國語言的傳播問題等。一些跨國組織和跨國的“中間共同體”可能會形成區域性的語言規劃理念,或者提出區域性的語言規劃任務,如法語國家組織(Organisation Internationale de la Francophonie)對法語世界地位的維護、阿拉伯國家聯盟(League of Arab States)對阿拉伯語的提倡、非洲聯盟(African Union)對非洲語言的維護等。這種情況與區域語言規劃研究有交集。

多數國際組織并無顯性的語言規劃,在官方語言和工作語言的選用上多向聯合國看齊,語言意識上傾向于語言平等。這基本上形成了“國際通例”。國際組織的顯性或隱性的語言規劃,一方面會以或顯或隱的方式影響到各國的語言規劃,另一方面代表著未來的國際語言規劃走向。中國乃至國際語言規劃學界,甚至是國際組織自身,對國際組織的語言規劃也缺乏研究,是一個需要重視的學術領域。

此外,一些大語言的國際傳播也值得關注,如英語、法語、西班牙語、阿拉伯語、葡萄牙語、德語、俄語、漢語、日語、韓語等。這些語言傳播都有一些組織(特別是外語教育組織)的支持,影響到一些地區,形成國際語言生活的一個方面。

(三) 重要領域的語言規劃學材料

領域語言生活是語言生活的重要內容,準確了解領域語言生活狀況及其發展趨勢,監測領域語言生活的發展變化,是科學制定、及時調適語言政策的基礎性工作。

各國內部都有一些領域是國家語言規劃特別關注的。如在中國,黨政機關、學校、新聞媒體、公共服務行業(包括商業、郵政、通信、文化、鐵路、交通、旅游、金融、保險、衛生、工商、稅務等系統)是語言文字工作的四大領域。黨政機關起龍頭作用,學校起基礎作用,新聞媒體起榜樣作用,公共服務行業起窗口作用。這四大領域的語言規劃分三方面:第一,支撐國家語言政策;第二,制定本領域的語言文字規范標準;第三,解決本領域的語言問題。

當互聯網媒體興起以后,網絡上的語言問題、包括新詞語、新話語、新媒體、融媒體、超語言現象等受到關注。此外,社會基層(家庭,學校,單位,鄉村)的語言問題也受到關注,比如“家庭語言政策”就是一個熱點。領域、基層的語言規劃需要重視,是因為這些規劃對國家語言政策和社會語言生活都有重大影響,現在的“語言治理”理念講究“自上而下”與“自下而上”的語言規劃相結合,也為重視領域、基層的語言規劃提供了理論依據。(參見

王春輝 2017,2021)

在超國家層面,領域語言規劃也比較重要。許多國際組織本來就是領域性的,都可能涉及領域語言規劃。比如許多國際組織都涉及命名問題,如國際氣象組織關于臺風命名的原則、世界衛生組織關于病毒命名規則、化學元素的國際命名規則、國際地名組織關于地名單一羅馬化的規定等,都涉及語言文字問題。

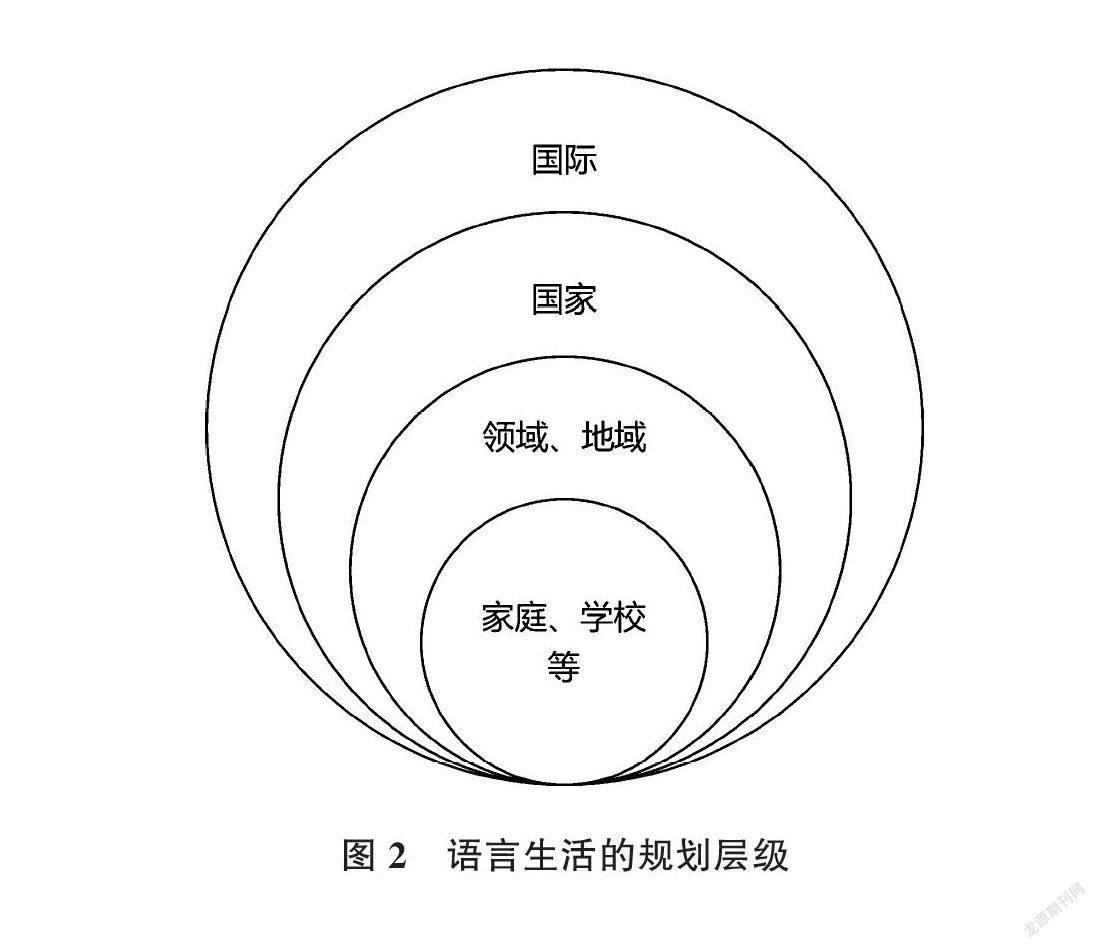

總之,古今中外語言規劃材料的搜集,是語言規劃學的重要任務。從何處搜集材料,用何方法搜集材料,怎樣集聚和整理搜集到的材料,這本身還是需要研究的課題。然而,材料是研究的基礎,在這些材料的基礎上,才能夠構建起有解釋力的語言規劃學。一個有解釋力的語言規劃學,要能夠涵蓋圖2所示的四個層級的語言規劃,能夠解釋、評判歷史上已有的語言規劃,預判某地、某國正在發生的語言規劃問題,為某國家、某組織、某地區、某領域做出科學的語言規劃。語言規劃的現代理念或追求就是:(1) 構建和諧語言生活,減緩語言沖突,避免語言戰爭;(2) 保護和開發語言資源,將語言資源轉化為產品和生產力;(3) 提升國家和公民的語言能力;(4) 加強國家和國際社會的語言治理,促進人類社會的發展進步。

五、 結語:中國的“語言生活”研究

中國近二十年來的語言規劃學,是一群關注語言生活的學者以“語言生活”為基本理念展開的。其學術追求,李宇明(2015b)在《致〈中國語言生活狀況報告〉韓語版讀者》中表述為如下七個方面:

1. 關注語言生活,引導語言生活,構建和諧的語言生活;

2. 語言是資源,要珍惜它,愛護它,充分開發利用它,以期獲取最大的語言紅利;

3. 尊重各社區、各群體的語言權利,主張文化上平等、交際上互有分工的多語主義,使各種語言及其變體各得其所、各安其位、相輔相成;

4. 加強語言教育,努力提升個人語言能力和社會語言能力;

5. 推進政府和學界的社會語言服務,關心國際、國家、領域和家庭的語言規劃,著力打造學界與社會的智力“旋轉門”,探索用社會話語表述語言學研究成果;

6. 語言學發展的原動力,就是解決社會前進中遇到的語言問題。解決這些語言問題,需要多學科共治,需要多種研究方法共用,需要重視實態數據的收集與運用;

7. 信息化為語言生活提供了虛擬空間,為語言運用提供了語言技術和新媒體平臺,為語言研究和語言規劃提供了新手段。要全力促進語言信息化,積極利用語言信息化成果,過好虛擬空間的語言生活。

這群關注語言生活的學者,也被稱為“語言生活派”。其實學派創立實屬不易,“語言生活派”離真正的學派還有很大的距離。語言生活的研究才剛剛開始,只是發現了一些問題,提出了一些理念。未來的研究主要有幾個方面:第一,深入觀察圖2所示的各層次、各領域的語言生活,搜集語言問題,并將其“學術化”,成為學科問題。第二,全面搜集語言規劃資料。在材料基礎上概括語言規劃規律,升華語言規劃理論。第三,積極開展中外學術交流,花更大力氣把中國語言規劃的實踐及學術研究介紹到國際上去,也要積極關注國際語言政策與規劃研究動向,最好是建立起相互對話、相互合作的平臺。第四,服務社會,推進社會語言生活的進步。學術的追求,不僅在于學科的發展,更在于發現問題、解決問題。評價學術貢獻,不能只看發多少學術文章、承擔多少科研項目這些外在因素,更要看對本學科的學術提升力,學科間的學術穿透力,對社會的學術影響力。

中國語言生活學者建有一個微信群,名為“語言生活π”,并把每年的3月14日作為群紀念日。π是圓周率,其值為3.14159265……,是一個無限不循環小數,這象征著語言生活的研究要永不停步,且不因循守舊。

附 注

[1] 在中國稱之為“華語教學”或“華語文教學”,詳見郭熙(2012,2021)。

[2] 此段論述參見陳章太主編(2015)第七章《國外語言規劃》。

[3] 感謝劉海燕教授提供日本的材料。

[4] 2019年6月,防災科技學院外國語學院正式成立“應急救援語言服務研究所”,“應急語言服務”的概念有了雛形,但并未最后形成并有效傳播。

參考文獻

1. 本刊評論員(光明日報).構建和諧的社會語文生活.光明日報.2006-03-31.

2. 陳永舜.漢字改革史綱(修訂版),長春:吉林大學出版社,1995.

3. 陳章太.四代同堂的語言生活——陳延年一家語言使用的初步考察.語文建設,1990(3).

4. 陳章太.語文生活調查芻議.語言文字應用,1994(1).

5. 陳章太.再論語言生活調查.語言教學與研究,1999(3).

6. 陳章太.語言規劃研究.北京:商務印書館,2005.

7. 陳章太主編.語言規劃概論.北京:商務印書館,2015.

8. 戴昭銘.規范語言學探索.上海:上海三聯書店,1998.

9. 馮志偉.論語言文字的地位規劃和本體規劃.中國語文,2000(4).

10. 傅永和.二十世紀的漢語言文字規范工作.//劉堅主編.二十世紀的中國語言學.北京:北京大學出版社,1998.

11. 關彥慶,關亦淳.新中國語言文字工作論.吉林:東北師范大學出版社,2018.

12. 郭龍生.中國當代語言規劃的理論與實踐.廣州:廣東教育出版社,2008.

13. 郭熙.華語研究錄.北京:商務印書館,2012.

14. 郭熙.主持人語:華語與華語傳承研究再出發.語言戰略研究,2021(4).

15. 黎錦熙.國語運動史綱.北京:商務印書館,1934/2011.

16. 李建國.漢語規范史略.北京:語文出版社,2000.

17. 李宇明.中國語言規劃論.吉林:東北師范大學出版社,2005.

18. 李宇明.構建和諧的語言生活.//國家語言資源監測與研究中心.中國語言生活狀況報告2006.北京:商務印書館,2007.

19. 李宇明主編.全球華語詞典.北京:商務印書館,2010a.

20. 李宇明.中國語言規劃續論.北京:商務印書館,2010b.

21. 李宇明.語言服務與語言消費——序屈哨兵等《廣告語言譜系研究》. //屈哨兵等.廣告語言譜系研究.廣州:暨南大學出版社,2014.

22. 李宇明.中國語言規劃三論.北京:商務印書館,2015a.

23. 李宇明.致《中國語言生活狀況報告》韓語版讀者. //李宇明,郭熙主編.中國語言生活狀況報告.北京:新星出版社,商務印書館,2015b.

24. 李宇明主編.全球華語大詞典.北京:商務印書館,2016.

25. 李宇明.李宇明語言傳播與規劃文集.北京:北京語言大學出版社,2018.

26. 李宇明.語言學的問題意識、話語轉向及學科問題.廣州大學學報,2019(5).

27. 李宇明.數據時代與語言產業.山東師范大學學報.2020a(5).

28. 李宇明主編.應急語言問題研究.北京:商務印書館,2020b.

29. 李宇明.講好中國故事——序王革主編《讀懂中國:英語讀寫教程》.//王革主編.讀懂中國:英語讀寫教程.北京:清華大學出版社,2021.

30. 樓必安可(Lo Bianco).澳大利亞的國家語言政策.語文建設,1988(5).

31. 羅天華等.周有光年譜.杭州:浙江大學出版社,2019.

32. 呂冀平主編.當前我國語言文字的規范化問題.上海:上海教育出版社,2000.

33. 眸子(李宇明).語言生活與精神文明.語文建設,1997(1).

34. 邱質樸.試論語言資源的開發——兼論漢語面向世界問題.語言教學與研究,1981(3).

35. 蘇培成.中國語文現代化的回顧與展望.北京:語文出版社,2007.

36. 蘇培成主編.當代中國的語文改革和語文規范.北京:商務印書館,2010.

37. 王春輝.語言與社會的界面:宏觀與微觀.北京:中國社會科學出版社,2017.

38. 王春輝.語言治理的理論與實踐.北京:中國社會科學出版社,2021.

39. 王輝.澳大利亞語言政策研究.北京:中國社會科學出版社,2010.

40. 王均主編.當代中國的文字改革.北京:當代中國出版社,1995.

41. 王世凱.語言資源與語言研究.上海:學林出版社,2009.

42. 魏暉.國家語言能力有關問題探討.語言文字應用,2015(4).

43. 文秋芳,張天偉.國家語言能力理論體系構建研究.北京:北京大學出版社,2016.

44. 文秋芳.對“國家語言能力”的再解讀——兼述中國國家語言能力 70 年的建設與發展.新疆師范大學學報,2019(5).

45. 文秋芳.學術國際話語權中的語言權問題.語言戰略研究,2021(3).

46. 夏莉,張雪蓮.構建和諧的語言生活訪教育部語信司司長李宇明.語言文字周報,2005-11-09.

47. 于根元.二十世紀的中國語言應用研究.太原:書海出版社,1996.

48. 張普,王鐵琨主編.中國語言資源論叢.北京:商務印書館,2009.

49. 趙沁平.加強語言文字應用研究 構建和諧的語言生活.語言文字應用,2007(1).

50. 趙世舉主編.語言與國家.北京:商務印書館,黨建讀物出版社,2014.

51. 趙世舉.全球競爭中的國家語言能力.北京:中國社會科學,2015(3).

52. 周恩來.當前文字改革的任務.人民日報,1958-01-13.

53. 周慶生主編.國外語言政策與語言規劃進程.北京:語文出版社,2001.

54. 周慶生主編.國家、民族與語言——語言政策國別研究.北京:語文出版社,2003.

55. 周慶生.語言生活與語言政策.北京:社會科學文獻出版社,2015.

56. 周有光.漢字改革概論.北京:文字改革出版社,1961.

57. 周有光.語言生活的現代化.北京:中國語文教學,1979(3).

58. 周有光.中國語文的現代化.上海:上海教育出版社,1986a.

59. 周有光.我看日本的語文生活.群言,1986b(10).

60. 周有光.語言生活的五個里程碑.百科知識,1989(11).

61. 周有光.語文生活的歷史進程.群言,2001(6).

(北京語言大學 北京 100083)

(責任編輯 劉 博)