中國乘用車乘員高危事故場景研究

楊 震,王興昌,管立君 ,孫海云 ,范宇坤 ,祝 賀,周大永,谷先廣

(1.寧波吉利汽車研究開發有限公司 技術統括中心,寧波 311000,中國;2.中國汽車技術研究中心有限公司 北京中機車輛司法鑒定中心,北京 100000,中國;3.浙江省汽車安全技術研究重點實驗室(吉利控股集團),杭州315336,中國;4.吉利汽車研究院(寧波)有限公司工程中心,寧波 311000,中國;5.合肥工業大學 汽車與交通工程學院,合肥 230009,中國)

中國國家統計局數據[1]顯示,2020 年中國汽車交通事故15.7萬起,死亡人數約為4.3 萬人。雖然自2017年以來,中國國內汽車交通事故數和死亡人數在持續降低,但基數依然巨大,減少事故量和傷亡人數的任務依然很艱巨。

歐美國家數十年間持續利用汽車安全認證的方式引導汽車生產商提升汽車的安全性能,有效地降低了道路交通事故率和死亡人數。其測試場景都提取于當時當地的真實道路交通事故。中國汽車安全認證事業的發展只有20 多年的歷史,且早期完全借鑒歐美的成熟方案[2]。近幾年來,國家標準法規工作組和第三方認證機構才逐步引入體現中國道路事故特征的評價項和測試場景。

造成這種情況的重要原因之一是中國的全國性交通事故深入調查數據庫建設較晚,導致當時難以開展全國范圍的道路交通事故深入研究。早期的中國道路交通事故數據主要來自公安部交管局數據[3],屬于較為宏觀的統計數據。直到2011 年,中國才開始建設全國性的深入事故調查數據庫,包括:中國交通事故深入研究(China in-depth accident study,CIDAS)項目和國家車輛事故深度調查體系(National automobile accident in-depth investigation system,NAIS) 。同時公安部也在積極地提升交管系統道路事故數據庫的質量和深度。

中國交通事故深入研究(CIDAS)項目是由中國汽車技術研究中心與吉利、大眾等汽車制造商和供應商聯合發起的中國交通事故深入調查數據庫建設項目,主要服務于汽車行業的標準制定和技術研發等多種基礎數據需求。該項調查充分考慮了地理位置、地形條件、道路類型、經濟條件4 大方面因素,持續采集北京、長春、威海、寧波、佛山、成都、黔西南等區域的交通事故詳細數據。CIDAS 對事故調查區域內發生的所有交通事故進行全天候、24 h 不間斷調查,最終采集的數據樣本需滿足如下準則:至少1 輛四輪機動車參與的事故;至少1 人受傷;事故調查工程師采集事故信息前,事故現場應為原始狀態,未遭到破壞。每個案例都包含了細致的道路、車輛和人傷等信息。其數據相對公開,所選事故調查區域基本包含中國的道路交通特點,研究樣本具有多樣性,因此,CIDAS 成為國內最常被使用的道路交通事故深入調查數據庫。

得益于這些數據庫的發展,中國學者近幾年來做了大量的相關基礎研究,為中國的標準法規和汽車安全認證的自主路線提供了理論支撐。陳強等[4]、蘇江平等[5]分析了國內汽車與弱勢道路群體的事故場景,李旭東等[6]分析了國內乘用車小偏置碰撞事故場景,袁泉等[7]、周青等[8]分析了未來交通事故風險以及汽車乘員保護的相關問題,張康康[9]等對國內電動汽車安全事故特征進行了分析,張曉輝[10]對汽車駕駛員的主動安全因素進行了辨識與分析,何石堅[11]針對高速公路特定場景交通事故中的駕駛人?車輛?道路?環境4 種因素進行分析并建立了預測模型。

然而,相對歐美發達國家來說,中國的道路交通事故研究還有許多空白領域需要填補。例如消費者普遍關注的中國乘用車事故中,造成乘員傷亡比例較高的事故場景有哪些,碰撞物的特征有哪些等,尚缺少全面系統的分析研究。

在事故場景研究方法方面,全球學者探索了多種面向汽車安全性能評價的事故場景分類方法和高危場景提取方法,例如W.G.Najm 等[12]提出了考慮車輛運動和動力學狀態的分類方法,得到37 類美國的碰撞前場景類型,H.Feifel 等[13]提出了考慮參與方運動和意圖的主動安全場景分類方法。但是這些場景類型都偏重于描述自車的意圖和運動過程,障礙物特征信息極少,不利于測試場景的構建。

在場景應用方面,歐盟新車安全評鑒協會(Euro-New Car Assessment Program,Euro-NCAP)是當今全球最權威的汽車安全認證機構,尤其在輔助駕駛技術測試領域更是引領了全行業的發展。中國汽車技術研究中心的中國新車評價規程(China-New Car Assessment Program,C-NCAP)是中國最權威的汽車安全認證體系,2006 年實施以來進步飛快,目前已經被全球汽車行業所重視。C-NCAP 和Euro NCAP 評價規程相較于各國的法規文件有更加豐富的測試場景和更高的性能要求,是汽車行業普遍采用的汽車安全性能評價方案,因此,它們采用的測試場景也可視為汽車行業的通行測試場景。

因此,本文將以造成乘用車乘員傷亡的交通事故為研究對象,以CIDAS 數據庫已有的分類為基礎,以應用需求為導向,設計出新的事故場景分類方法。其中,以對應的死亡人數判斷場景的危險程度,識別出中國的高危乘用車交通事故場景;再通過與現行的Euro-NCAP 和 C-NCAP 評價體系中的規則比較,識別出未被納入評價規則的高危事故場景。為汽車安全法規和評價標準提供構建新測試場景的依據,也為汽車安全技術研發提供目標。

1 研究方法

1.1 技術路線

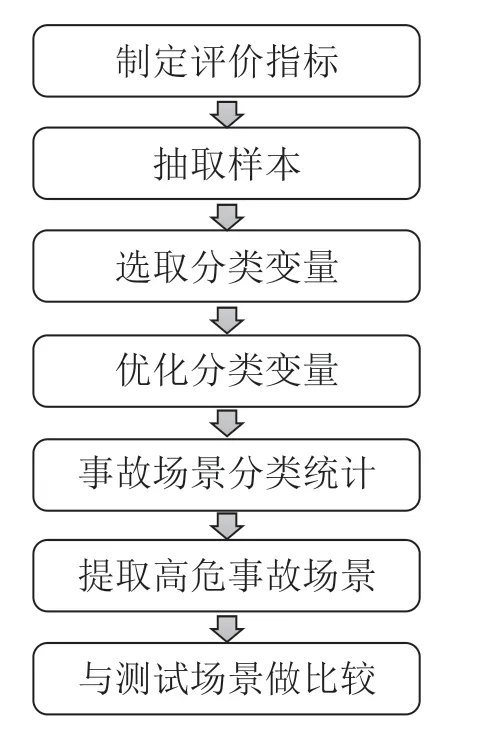

如圖1 所示,研究過程分為7 個步驟。

圖1 事故場景研究流程

1)根據需求制定評價指標,作為高危事故場景的評價依據;

2)從CIDAS 數據庫中抽取有乘用車參與并且有乘用車乘員受傷的事故案例,并抽取事故場景樣本編號,作為本次分析的事故場景樣本;

3)基于場景要素需求,從數據庫的2 000 多個變量中選取場景分類變量,作為基礎變量,并篩選出每個事故場景樣本編號對應的值;

4)根據便于統計或滿足工程應用需求的原則,對一些基礎變量進行優化調整,減少分類數量;

5)對所有事故場景樣本的所選變量做交互分類統計,得到各細分事故場景類型(包括沖突場景和碰撞場景),及其危險程度的評價結果;

6)統計結果結合案例信息解析出高危事故場景類型,包括高危沖突場景類型和高危碰撞場景類型,并制作圖示;

7)用高危事故場景類型與現有第三方評價規程中的測試場景作比較,辨析現有測試場景類型與得到的高危事故場景類型的差異。

1.2 評價指標

為了從眾多事故場景類型中區分出乘用車乘員高危事故場景,用乘員死亡人數衡量場景的危險程度。評價指標“死亡數”定義為乘用車乘員在某個場景類型中的死亡人數與總樣本死亡人數的比值;當某事故場景類型的“死亡數”超過5%時就歸為高危事故場景。通過該指標值可以直接反映出中國道路交通事故中造成乘用車乘員死亡的主要事故場景類型。

此外,“事故數”定義為某事故場景樣本數與總樣本數的比值,用于輔助說明高危事故場景特點。

1.3 抽取樣本

使用CIDAS 數據庫中 2011-2021 年的全部7 013例交通事故案例數據。選取的樣本是乘用車乘員有傷亡的參與方。事故案例篩選原則如下:

1)事故中必須有一輛乘用車參與;

2)乘用車乘員受傷;

3)事故中2 個參與方如果均為乘用車且乘員有受傷,則記為2 起事故。

其中,事故參與方指在道路車輛事故中涉及的單個道路使用者或單元。單個車輛及其乘員算作1 個事故參與方,單個行人算作1 個事故參與方,道路障礙物或墜落的物體不算作參與方。

為了完整地分析造成乘用車乘員傷亡的事故場景,借鑒H.Feifel[13]等的思路,將事故案例中的每個乘用車參與方遇到的事故場景看作獨立的事故場景樣本。這其中同一例事故中可能有多個參與方,但是從每一個參與方的視角看到的事故場景都是各不相同的,因此有必要將該事故按照不同參與方視角計算為幾個獨立的事故場景樣本。下文提到的所有“事故場景樣本”都符合該規則。

依據上述原則,本文從7 103 例事故中抽取出乘用車乘員有傷亡且事故場景數據完整的樣本。符合篩選條件的樣本恰巧共1 000 例,對應1 000 輛乘用車樣本及其中的2 245 位乘員樣本,其中死亡291 人,占總乘員樣本數的13.0%,見圖1。

圖2 CIDAS 1000 例樣本乘用車乘員傷亡情況分布

1.4 選取變量和優化變量

為了便于細分事故場景類型,初始變量選用的都是分類變量,詳見表1。分類變量選擇以本文研究的事故場景相關要素為標準,每個變量均含有不同的參數值,通過不同參數值的篩選和組合,提取需求的事故場景。這些基礎變量包含體現人傷的“人員傷亡情況”、體現事故前車輛行駛情況的“事故前場景”、體現事故特征的“事故形態”、體現本車碰撞特征的“車輛部位”和“是否翻滾”、體現障礙物特征的“參與方類型”和“碰撞對象”。“參與方類型”和“碰撞對象”的不同之處在于,前者的分類對象是車輛和人,后者的分類對象不包含車輛和人。需要說明“事故前場景”是CIDAS 機構借鑒H.Feifel[13]等的分類方案并稍加改進的一種分類變量。

表1 初始變量明細

為了便于統計或滿足工程應用需求,需要對這些基礎變量進行調整。首先對變量的分類值做調整,例如“碰撞對象”的分類中包含電線桿和樹木這2 種物體類型,調整后都歸到柱狀物類型里;然后對體現同一類特征的變量做合并,例如對體現障礙物特征的“參與方類型”和“碰撞對象”進行合并;合并后的變量名稱為“障礙物類型”,包括乘用車、客車、貨車、二/三輪摩托車、二/三輪自行車、二/三輪電動車、行人、柱狀物、護欄、建筑物、動物、灌木、路面。

1.5 沖突場景分類原則

汽車安全技術可分為主動安全技術和被動安全技術,本文采用2 個系列的事故場景分類方法分別對應這2 種技術類型。

汽車主動安全技術是在事故發生前直接或間接地干預汽車運動過程,主動規避事故的技術措施,需要依賴傳感器提供的環境信息做出判斷。本文將面向主動安全技術做的事故場景分類稱為“沖突場景”。為了方便研究和優化車輛主動安全系統,沖突場景中事故的每個參與方均從碰撞雙方的角度視為自身參與方和目標參與方,二者的相對運動方向和相對位置均在場景中體現出來。自身參與方或目標參與方可能是車輛,也可能是行人。“事故前場景”被作為基礎的場景類型,關聯障礙物特征后獲得更為具體的“沖突場景”。

1.6 碰撞場景分類原則

被動安全技術則是在碰撞發生時通過緩沖、吸能、保證生存空間等措施,給當事人員提供保護和降低傷害的技術措施,本文對面向被動安全技術做的事故場景分類稱為“碰撞場景”。碰撞場景從被動安全研究考慮,主要以乘用車被撞位置和障礙物類型進行分類。該系列的場景信息里將包含本車的碰撞位置特征和障礙物特征。

2 沖突場景分析結果

2.1 沖突場景分類統計

對事故場景樣本的“事故前場景”和“障礙物類型”變量做交互分類統計,將主要類型的車輛事故數和死亡數列于表2。統計發現其中有6 類沖突場景的死亡數超過5%。乘用車與前方正常直行的貨車相撞的碰撞事故(L1 類)雖然事故數只有7%,但造成乘員死亡數最高,達到16.2%。乘用車向左變道中與對向直行的貨車相撞(On2)造成乘員死亡數超過5%。這2 類場景表明乘用車與貨車之間的交通沖突是非常危險的。單車事故中的乘用車直行行車(D3)事故造成乘員死亡數達13.7%;因乘用車駕駛員身體原因(O1)造成的乘員死亡數達11.0%;在左轉彎行車事故(D2)與右轉彎行車事故(D1)造成乘員死亡數超過5%。統計還發現乘用車之間沖突的乘員死亡數較少,也就是這類沖突場景的危險性較低。

表2 不同沖突類型的事故數和乘員死亡數統計

2.2 高危沖突場景提取

用沖突場景統計結果結合案例信息解析事故場景類型,構造了6 種乘用車乘員死亡數超過5%的高度危險的沖突場景類型,描述見表3 所示。

表3 6 個高危沖突場景

2.3 與測試場景的比較

Euro NCAP 和C-NCAP 的主動安全評價體系[14-15]中,功能可分為保護本車乘員安全(測試場景類型見表4)和保護車外的弱勢道路使用者(行人和兩輪車騎)2 類。

將表3 的6 種高危沖突場景類型與表4 中C-NCAP和Euro NCAP 的現行主動安全測試場景進行比較,發現下列差異:

表4 Euro NCAP 和C-NCAP 的保護本車乘員安全測試場景類型

1)當前通用車輛模型是“全球目標車”(global vehicle target,GVT),僅能模擬小汽車的外形特征,而如今市場上有很多車型使用了純視覺感知的系統方案,如特斯拉公司和Mobileye 的純視覺感知方案。由于純視覺感知方案高度依賴物體的外形特征,因此,自動緊急制動(Automatic Emergency Braking,AEB)功能測試場景中使用模擬貨車外形特征的障礙車輛模型是有必要的。

2)目前還沒有將駕駛員身體狀況(困倦、發病等)監測相關功能納入到正式評測中,一些高檔乘用車已經配備了駕駛員狀態監測系統(driver monitoring system,DMS),急待相關性能評價的實施;

3)目前僅針對車輛在直道中的防偏出道路功能做評測,但對車輛在彎道中的防偏出能力沒有評測。

3 碰撞場景分析結果

3.1 碰撞場景分類

對數據樣本的本車受損“車輛部位”和碰撞“障礙物類型”變量做交互分類統計,將其中主要類型的車輛事故數和乘員死亡數列于表5。

表5 不同碰撞類型的車輛事故數和乘員死亡數統計

統計表明:貨車是乘用車的最大威脅,造成乘用車37.6%的乘員死亡數。其中,乘用車前部與貨車碰撞導致的乘員死亡數達到25.1%;乘用車側面(含駕駛測和副駕駛側)與貨車、乘用車、立柱碰撞的乘員死亡數分別是10.4%、8.9%、6.5%;乘用車前部與護欄、立柱碰撞導致的乘員死亡數占比分別是9.3%、8.2%。這6個碰撞場景類型的乘員死亡數都超過了5%,屬于本文定義的高危事故場景。

對事故場景樣本的“是否翻滾”和“事故形態”變量做交互統計,歸納得到單車翻滾事故數11.8%,乘員死亡數18.6%,可見翻滾場景也屬于本文定義的高危事故場景。需要說明,單車翻滾事故場景樣本中包含了碰撞人和車以外的障礙物導致翻滾的事故,這是由于此類事故過程復雜,很難區分人員死亡原因是由于車輛的碰撞還是翻滾造成的,所以不同場景中會重復統計。

3.2 高危碰撞場景提取

用碰撞統計結果結合案例信息解析事故場景類型,構造了7 種乘用車乘員死亡人數超過5%的高度危險的沖突場景類型,見表6 所示。

表6 7 個高危碰撞場景(工況)

3.3 與測試場景的比較

提取出的7 種高危碰撞場景類型與C-NCAP 和Euro NCAP 現行被動安全整車碰撞測試場景[16-17](見表7)進行了比照,發現提取的場景類型變形吸能特征與表7 的測試場景有較大差異。

1) 通過分析具體案例并結合尹巖等[18]研究發現,乘用車鉆撞貨車的碰撞類型(形式如圖3)在中國占比較高,鉆撞的特征體現為乘用車的前縱梁等主要吸能結構在碰撞中難以起作用,貨車貨廂直接與乘用車縱梁以上的部分接觸,可能會侵入乘員艙,擠壓乘員生存空間,變形吸能特征與表7 的測試場景有較大差異。

圖3 乘用車追尾貨車的典型嚴重事故

表7 Euro NCAP 和C-NCAP 的乘員安全測試場景類型

2)翻滾工況沒有包含在表7 的測試工況中,雖然C-NCAP 已經開始考核側氣簾的翻滾保護性能,但無法評價車輛在翻滾過程中是否能及時點爆氣囊和安全帶,也無法評價車身結構的表現;

3)通過分析具體案例并結合盧輝忠等[19]的研究發現,乘用車正面撞擊護欄的變形吸能特征是碰撞接觸面較小,且護欄端頭在碰撞過程中容易出現大范圍滑移,當滑移到薄弱區域時就可能穿透乘用車的薄弱位置,傷及乘員(如圖4a、4b),與表7 工況的變形吸能特征有較大差異。

4)乘用車正面撞柱的接觸區域隨機分布,當接觸區域不與前縱梁重疊時,前縱梁就難以有效變形吸能(如圖4c、4d),與表7 工況的變形吸能特征有較大差異。

圖4 乘用車撞護欄端頭的典型嚴重事故

4 結論

本文以中國交通數據深入研究項目(CIDAS)數據為基礎,利用基礎分類變量對造成乘用車乘員死亡的事故場景做了分類統計,提取出6 種適用于評價乘用車主動安全性能的高危沖突場景,包括與前方同向直行貨車的沖突、直行行車過程中車輛偏出道路、身體原因(困倦、發病等)造成車輛失控、左彎的彎道行車過程中車輛偏出道路、右彎的彎道行車過程中車輛偏出道路、向左換道過程中與對向貨車的沖突;7 種適用于評價乘用車被動安全性能的高危碰撞場景,包括正面與貨車相撞、翻滾、側面被貨車碰撞、正面撞擊護欄、側面被乘用車撞、正面碰撞柱狀固定物、側面碰撞柱狀固定物。

通過與Euro NCAP 和C-NCAP 現行的測試場景比較,發現這2 個著名第三方評價體系無法覆蓋代表中國交通事故特征的部分場景。貨車給乘用車造成的安全威脅最大,13 類高危事故場景中有4 類與貨車有關,但目前上述2 體系中都缺乏代表貨車高危障礙物的測試場景和標準目標物;另外,上述體系中沒有針對駕駛員身體狀況(困倦、發病等)監測相關功能的評測;沒有針對車輛在彎道中的防偏出能力的評測;對車輛翻滾工況的評測不充分;沒有覆蓋到乘用車正面撞柱和撞護欄端頭的工況。

基于上述2 體系中存在以上問題,C-NCAP、汽車標準化委員會、道路交通管理部門等中國相關機構需要通過進一步深入研究,量化分析,建立更加符合中國實際道路環境的和交通事故特征的汽車安全評價標準和法規體系。

此研究也表明需要進一步開展以下工作:

1)貨車帶來的安全風險巨大,需要研究何種技術路線應對這種風險的效費比最高;

2)自動駕駛技術和主動安全技術發展迅速,需盡快研究和設計貨車相關測試場景和標準目標物;

3)如何讓貨車的防鉆入裝置符合《汽車及掛車側面和后下部防護要求》(GB 11567-2017)的要求,降低乘用車鉆撞風險;

4)如何提升高速護欄端頭與乘用車的兼容性,以及怎樣合理布置警示裝置和碰撞緩沖設施。