大底盤多塔建筑結構設計分析

胡洪波,李 紅

(江西建設職業技術學院,江西 南昌 330000)

引言

現階段建筑施工中,大底盤多塔建筑結構多數為上下聯合式建筑,一般由1 個大裙房承載著諸多建筑。從整體設計情況來看,這類建筑主要是豎向結構,且結構存在著不規則性的設計特點,從大底盤的上部第一層收緊,底盤上部出現兩個以上塔樓時,結構振型將會變得十分復雜,有時還會出現扭轉振動的情況[1]。因此,有必要對建筑結構布置予以規范,避免豎向剛度出現變化。

1 結構布置與設計條件分析

1.1 結構布置

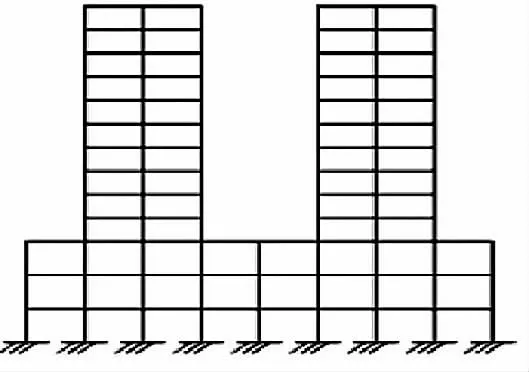

建筑在結構設計方面采用了50 a 的使用年限,安全等級是2 級。裙房結構的平面設計中,長度為154 m,寬81 m,采用框架剪力墻結構,為滿足具體商用功能,2-6 層平面有多個尺寸為15~25 m 范圍內的開洞。多數框架都使用了梁板式結構,對于少部分跨度比較大的區域,使用了1 300 mm 梁高的混凝土結構,最終實現了對荷載的有效傳遞[2]。裙房結構的左下角位置處于4-6 層,此處需要甚至能夠跨層的懸挑桁架,底部會有鋼骨吊柱,該結構需要承擔樓面荷載,圖1 為大底盤多塔式建筑結構示例。

圖1 大底盤多塔式建筑結構示例

住宅塔樓結構的平面尺寸中,長和寬分別為44 m 和26 m,在多塔式結構的5 層樓頂部設置一個轉換層,下部框架結構和剪力墻之間產生框架剪力墻的主體結構。

1.2 風荷載計算參數

項目中50 a 的重現期風壓值大約在0.5 kN/m2,對結構進行水平位移計算與驗證的時候,風荷載需要按照風壓來取值,其中風荷載的體系系數為1.4。計算承載力的時候,一般會依據風壓1.1 倍進行取值,風荷載下的阻尼比取值0.05。

1.3 地震荷載計算參數

按照建筑結構抗震設計的相應規范,聯合地勘報告,本項目的抗震設防烈度確定為7 度,基本地震加速度設計為0.1 g。表1 為地震作用下的各項參數取值情況。

表1 地震作用下的各項參數取值

2 大底盤多塔建筑結構優化設計

2.1 加強隔震層設計

通常情況下,大底盤多塔式建筑結構常常被用于高層或者超高層建筑結構設計中,底盤上的每個塔樓都有著獨立的結構,且變形程度與塔樓大底盤連接剛度有關[3]。以某項目為例,該多塔式結構建筑占地面積和建筑面積分別為1.73 萬m2和13 萬m2,屬于商業與住宅用地,共有5 層裙房。此外,還有兩棟層數為38層的住宅,高度達到了120.55 m;一棟層數為6 層的辦公樓,高度達到了67.4 m。從建筑的功能考慮,該多塔式建筑沒有設置結構豐富,各個塔樓在裙房的作用下連接為一個整體,最終形成了大底盤多塔式結構,地下共有3 層,人防區域處于地下二層。

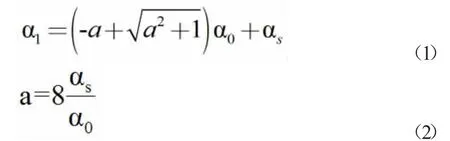

采用能量法對隔震層加以優化設計,通過最優屈服力校驗分析得出最佳設計方案。基于地震作用掌握建筑結構當中的強度與剛度的實際分布,從中發現三者之間沒有直接聯系,那么可能會與結構基本周期有所關聯。明確隔震層的剪力響應和屈服力之間的關系,相應數學表達公式如下所示:

式中:α1指的是建筑結構隔震層的整體剪力系數;αs指的是鉛芯阻尼下的結構基底建立系數,也就是隔震層屈服力和重量之間的比值;α0是隔震支座結構基底剪力系數;VE為地震輸入總能量等效速度;T 是支座水平剛度下的基本周期;α 是阻尼器效果系數;g 指的是重力加速度。以上公式的應用與計算可確定支座大小,計算當前建筑隔震層的最優阻尼情況,假設采用了22 萬t 無鉛芯阻尼模型,計算后得知支座基底剪力系數的計算結果為0.110 4,所以平均每1 萬t 的隔震層最優屈服力計算結果是2 760 kN。

對建筑隔震層展開優化設計,表2 為隔震支座的參數情況,其中阻尼的部分屈服力計算后結果是91 028 kN,為了盡可能的降低隔震層的位移,燮制建筑結構平面扭轉變形,在隔震層處設置150 t 阻尼器,其阻尼系數最高可達到1 500 kN/(m/s)。所有隔震支座中,型號為LRB900 的支座用量最多,需要131 個;型號為LRB1200 的支座用量最少,只需46 個。隔震層設計期間,燮制支座長期面壓不能超過12 MPa。

表2 隔震支座參數情況

2.2 上部結構設計分析

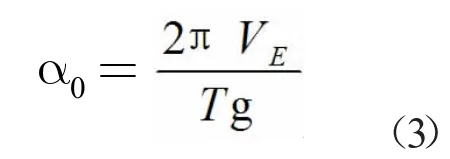

底部裙房可考慮進行非隔震模型設計,如果裙房剛度較小,可直接簡化模型,對于塔樓裙房上部結構,建議采用“輸入頂樓面譜”的設計方式。經過隔震設計后,上部結構屬于平動形式,建議接下來對第一代樓面譜計算方法加以簡化,通過地面反應譜進行樓面反應譜的預估分析。下列公式就是樓面譜地震影響系數的最大值公式:

式中:αmax和αmax樓面分別指的是規范反應譜內與針對樓面譜的地震影響系數的最大值;PGA樓面和PGA基底分別指的是樓面加速度反應峰值與輸入地震波的峰值加速度情況。根據以上數據計算地震影響系數,最終完成對上部結構的優化設計。

2.3 基礎設計

項目的地塊四周近年來沒有產生過地質災害問題,且構造斷裂現象不明顯,地基結構十分穩定,上層為素填土和粉土,下層為粉砂質泥巖,地基與樁基礎等級均屬于甲級。結合地勘報告與周圍情況,本項目決定使用灌注樁基礎,混凝土采用C35 的強度等級,塔樓和裙房結構的抗壓使用鉆孔灌注樁基礎,其中以中風化泥巖為持力層,鉆孔灌注樁的樁徑最大1 600 m,樁端需要進入持力層6 m 以上,但不會超過18 m。單個樁體的抗壓承載力最小4 300 kN,最大17 000 kN,由樁身燮責燮制承載力。地下燮采取柱下抗壓與抗拔相結合的灌注樁,其中樁徑最大1 000 mm,樁端大約有6 m 需要進入持力層,樁的抗壓承載力方面,最小可以達到4 300 kN,最大可以達到6 700 kN。

2.4 大底盤多塔計算

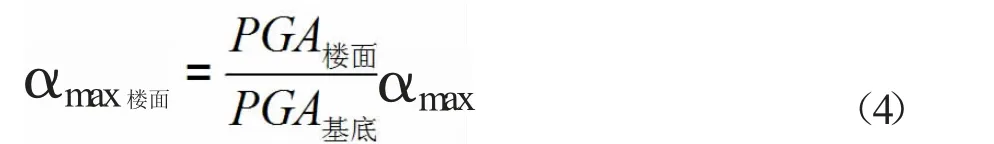

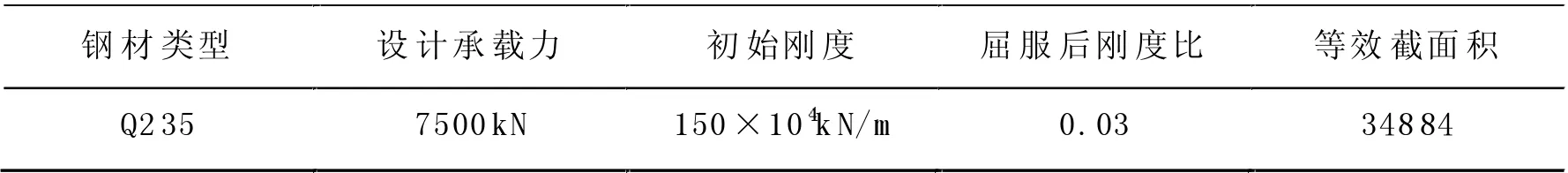

建筑中,多塔式結構的底盤上層結構會發生突然縮進,這與結構豎向不規則有關,在塔樓與底盤的結合區域出現了豎向結構剛度突變,進而產生了薄弱部位。塔樓之間形成相互作用,導致最終塔樓結構的振型頗為復雜,這是造成扭轉振動的主要原因之一,一旦結構布置不合理,扭轉振動問題將會加劇[4]。經過實驗研究得知,塔樓和大底盤之間的結合位置,與上下一層的結構構件在地震作用下會發生嚴重的破壞,為確保多塔式結構設計的合理性,有必要對大底盤結構展開專項分析,經過多塔計算,得知多塔與單塔模型振型大致相同,且平動周期比較接近,多塔的逆轉周期稍大,可見各塔樓之間存在著相互作用,大底盤可以向平動提供側向剛度,同時剛度的分散會加劇扭轉效應。在建筑施工設計時應綜合多塔與單塔模型情況,以此為參考依據。由于建筑中每個單塔核心筒會遇到偏置的問題,因此有必要在端部設置剛度較大的跨層BRB,改善建筑基礎結構的剛度部分情況,圖2為BRB 的平面布置情況,表3 為BRB 的設計參數。

圖2 BRB 平面布置

表3 跨層BRB 設計參數

2.5 型鋼混凝土梁剪扭分析

裙房處使用了型鋼混凝土梁結構,對于特殊位置出現了彎剪扭等復雜應力狀態,使用ABAQUS 軟件完成有限元計算,從而對結構的抗震性能加以評估。設計師根據計算結果知道施工圖配筋設計,提取YJK 結果的彎矩、剪力以及扭矩信息,將其融入模型設計中[5]。箍筋與腹板的應力應達到200 MPa 以內,確保梁結構的扭矩能夠時刻保持著彈性的狀態;抗彎鋼筋應達到400 MPa,剪力達到700 kN 之后,混凝土將會進入塑性階段,這說明混凝土結構受拉開裂,在這之后一直到施加荷載,梁的剛度都不會產生顯著的下降趨勢,所以說明界面抗剪抗扭能夠保持著彈性的狀態,也能達到多塔式建筑結構的安全性與穩定性設計需求。

3 結論

總而言之,本研究在研究過程當中,以大底盤多塔式結構作為研究對象,對該建筑結構展開優化設計,從結構體系與布置情況入手,確保結構設計的合理性與安全性。綜合風荷載與地震設計參數情況,完成隔震層設計、上部結構設計以及基礎設計,再經過大底盤多塔計算和型鋼混凝土梁剪扭分析,最大程度上保障多塔式結構設計的合理性,確保大底盤與裙房、塔樓等部分的結構穩定性,延長建筑使用壽命,提高建筑使用價值。