論刑法事實規范的層級區分方法*

熊 波

引 言

“以事實為根據,以法律為準繩”是我國司法裁判的基本準則。“一般而言,司法邏輯是典型的三段式探疑推理,具體表現為大前提(法律法規)→小前提(案件事實)→結論(裁判結果)的思維過程。”①莊緒龍:《法無明文規定的基本類型與裁判規則》,《法制與社會發展》2018年第2期。其中,“大前提”以規范內容的理解和適用為基礎。罪刑法定原則作為刑事司法裁決的不二法則,強調的便是對刑法規范的理解和運用。在當代刑法學中,“刑法規范”是一個高頻率適用的概念。②參見童德華:《規范刑法原理》,北京:中國人民公安大學出版社2005年,第25頁。德國學者阿圖爾·考夫曼認為:“最基本的法律概念之一,就是法律規范。”③阿圖爾·考夫曼:《法律哲學》,劉幸義等譯,北京:法律出版社2011年,第121頁。與此同時,法理學界通常認為法律規范是由一系列法律概念組成的,“概念是對各種法律事實進行概括,抽象出它們的共同特征而形成的權威性范疇”。④張文顯:《法哲學通論》,沈陽:遼寧人民出版社2009年,第206—207頁。因此,刑法規范⑤刑法規范存在廣義和狹義的概念區分,刑法規范的廣義概念包括立法規范和司法規范,而狹義概念僅指立法規范。本文采取廣義的刑法規范概念。應當是不同經驗事實的集合體,面對事實環境的不同,法律規范的概念適用也應當有所區別。⑥參見Oliver Wendell Holmes, Jr., The Common Law, New York: Barnes and Noble Publishing Inc., 2004, p.1。

但是,“在當前的司法實踐活動中,三段論的科學性和嚴謹性逐漸呈現庸俗化和碎片化,司法判斷的邏輯體系難覓其蹤,取而代之的是簡單、機械的組裝。庸俗化和碎片化地理解三段論并將之施用于裁判的推理過程,裁判結果往往在案件事實與法律規范之間簡單、機械的安裝與對應過程中產生”。①莊緒龍:《“法無明文規定”的基本類型與裁判規則》,《法制與社會發展》2018年第2期。這種直接套用式的三段論適用方法,顯然忽視了事實和規范的多重互動關系。例如,對于天津趙春華持槍案中的“槍支”、河南大學生掏鳥窩案中的“燕隼”、深圳青年王鵬鸚鵡案中的“鸚鵡”以及山東王力軍玉米收購案中的“收購”等對象或者行為事實,司法裁判者直接將其視為刑法規范的刑事違法性的價值事實,就是缺乏對規范不同事實層級的區分和剖析。規范與事實之間的鴻溝這一“法蘭克福學派”學術標簽的理論命題,在刑事司法的出入罪機制探究中愈加明顯。②參見石聚航:《經驗事實與刑法規范關系論》,《北方法學》2014年第4期。

這本質源于刑法規范的客觀事實、價值事實與依據事實被混為一談的問題。實際上,刑法規范的不同事實要素之間存在一定的層級區分,如果司法裁判者視而不見,則很容易出現將日常生活中的普遍性事實先入罪后免刑,致使人人自危的情況,或者入罪后再借用《刑法》第13條的“情節顯著輕微危害不大的,不認為是犯罪”而出罪的尷尬局面。從目前出臺的十一個刑法修正案和理論研究成果來看,刑事立法事實規則的強化已成為主流趨勢。“刑法保護的不是價值本身,而只能是帶有價值的社會事實。”③姜濤:《立法事實論:為刑事立法科學化探索未來》,《法制與社會發展》2018年第1期。刑法規范的運用與其說是一種對靜態文本規范的現實解讀,還不如說是對刑法規范中帶有社會價值事實的司法甄別過程。為實現司法效能的提高和對刑法事實規范要素的精準區分,本文將在總結現有刑法規范要素區分方法理論爭議與問題的基礎上,努力挖掘刑法規范在理論探索和立法進程層面的事實性特征,提煉出規范的不同事實類型要素,并嘗試進一步構建刑法事實規范層級區分方法的類型化運用規則。

一、現有刑法規范要素區分方法的理論爭議及其問題

目前,學界按照刑法規范的功能屬性和內容性質,劃分出不同類型的規范要素。但是,現有規范要素區分方法只是揭示出不同的規范作用對象或者規范的事實特點,不同的規范要素如何實現刑事違法性評價過程,以及在冗雜的規范要素中起決定性作用的要素究竟是什么等問題并不明確。

(一)刑法規范的功能劃分方法

在法哲學層面上,按照刑法規范的具體作用進行劃分,主要存在著行為規范和制裁規范、評價規范和決定規范兩種區分觀點。

首先,行為規范和制裁規范的區分是當前刑法學界的通說觀點,兩者界分標準是刑法規范所針對的不同作用對象。如果說刑法規范是以禁止或命令行為人實施一定行為為內容的規范,那么刑法規范則起著國民行為指引作用,是為行為規范;④參見張明楷:《外國刑法綱要》,北京:清華大學出版社2007年,第4頁。但如果說刑法規范是法院機關、檢察機關、偵查機關等司法主體對犯罪分子科處具體刑罰的根據,那么刑法規范則發揮著裁判指導作用,即為制裁規范。⑤參見陳家林:《外國刑法:基礎理論與研究動向》,武漢:華中科技大學出版社2018年,第2頁。德國法學家賓丁首先明確將行為規范和制裁規范兩者對立,認為規范價值分別在于指導行為實踐和刑事處罰。⑥參見 Binding, Die Normen und ihre übertretung, Leipzig: Verlag von Wilhelm Engelmann, 1872, S.4 ff。此外,哈特的法規范體系的遵守和服從的“初級規則和次級規則”之復雜結合,也是從公民普遍服從而行動,以及司法裁判者接受法體系效力判準兩個角度予以論述。⑦參見哈特:《法律的概念》,許家馨、李冠宜譯,北京:法律出版社2018年,第176頁。諸如此類的觀點,均可以被視為行為規范和制裁規范區分之理論基礎。

但是,問題在于:第一,行為規范和制裁規范這一區分方法的實踐功能較為有限。雖然該界分標準依據功能不同將刑法規范適用劃分為兩種類型,但是這種區分仍是一種籠統性表述。何種規范是行為規范,何種規范是制裁規范,依據目前觀點尚無法得到準確答案。如此一來,所有規范要素均可以成為制裁規范,并作為案件行為事實入罪的直接依據,因此這一區分方法無法有效精準指導司法實踐。第二,該界分標準忽視刑法規范單純的客觀事實描述功能。刑法規范是在對客觀事實進行初次篩選基礎上的違法性判斷,如果將所有案件事實均導入司法裁判,并將刑法規范籠統地看作刑事違法性的依據事實,將會導致裁判的客觀事實依據過于冗雜。未經過第一次案件事實過濾,不利于刑事司法裁判的精細化、效率化,也很容易誘導司法裁判者將與構成要件無關的單純事實判斷帶入定罪量刑當中。

其次,決定規范和評價規范的界分標準在于刑法規范所發揮的時空作用。決定規范指引行為人如何為一定行為,評價規范指引行為人對刑法規范價值作出判斷。在刑法理論中,“評價規范,是從刑法的角度對某種行為在刑法上是否屬于無價值進行客觀判斷的規范。而決定規范又稱命令規范或者意思決定的規范,是命令各個行為人作出遵守刑法而行為的意思決定的規范”。①陳家林:《外國刑法通論》,北京:中國人民公安大學出版社2009年,第13頁。這一劃分由梅茨格爾最先提出,對于兩者關系,其認為評價規范是決定規范的絕對邏輯前提。②參見張明楷:《外國刑法綱要》,第5頁。

如同行為規范和制裁規范的區分,決定規范和評價規范亦是從刑法規范功能視角進行的劃分。但是,相較于前者,后者明確了兩者的關系,亦即評價規范是決定規范的前提。該觀點較為重視評價規范,強調刑法規范對案件事實價值評價的正確與否將在很大程度上直接決定公民如何行為。這表明刑法規范作為一種事實評價規范,需要精準評價其內部規范的不同作用力。但是,決定規范和評價規范的區分忽視了評價事實規范是如何與客觀事實的違法性判斷進行逐步對接的問題。換言之,刑法的評價規范發揮的功能如何實現刑事違法性評價過程,以及在冗雜的刑法規范事實要素中起決定性作用的要素究竟是什么等問題,仍是不明確的。這同樣容易導致司法裁判者將案件事實與刑法規范評價的事實進行簡單套用,將刑法規范籠統地看作刑事違法性的依據事實,繼而擴張入罪的范圍。

(二)刑法規范的內容劃分方法

在法律語言哲學的表達層面,依據刑法規范的內容性質劃分,存在著實在事實與評價事實、證據事實與法律事實、描述性事實與規范性事實三種區分觀點。

首先,實在事實與評價事實的區分思想源于美國語言哲學家賽爾提出的“制度性事實”概念。他認為:“有這樣一種制度,它允許從社會事實和無情性事實中創造制度性事實,這種制度總是由具有X在情景C中算作Y這種形式的構成性規則(活動、程序)所構成。”③約翰·R.賽爾:《社會實在的建構》,李步樓譯,上海:上海人民出版社2008年,第96頁。在賽爾眼中,刑法規范就是一種制度性事實,由社會事實發展而來,但當制度性事實生成后,其便與客觀事實無關。在法學界,格因胡特是典型的持有實在事實與評價事實論觀點的學者,他以法官對外界事實經過的事實判斷和對規范內在價值的實質判斷,來區分實在事實與價值規范。④參見 Grünhut, Begriffsbildung und Rechtsanwendung im Strafrecht, Tübingen: Verlag von Mohr Siebeck, 1926, S.5 ff。

雖然實在事實與評價事實論揭示出“社會事實”和“無情性事實”(客觀性事實)等實在事實,是法律等制度性事實的基礎和來源,但其并未進一步指出兩者之間的互動關系,即作為制度性事實的法律規范事實必然屬于事實評價,那么,法律事實是如何評價或挑選實在事實等客觀事實這一過程的判斷和方法,實際上是語焉不詳的。如果單純將制度性事實作為刑法規范的評價事實,并認為其直接來源于實在客觀事實,那么,客觀事實便直接等同于刑法規范的評價事實。此時,雖然刑法規范實現了事實與規范的最大化互動,但卻忽視了刑事違法性的獨立實質判斷,這并未充分彰顯出刑法事實規范與外在客觀事實的良性互動之功效。

其次,證據事實與法律事實論者從法理學的邏輯論證視角出發,認為刑事司法裁判者對規范的適用過程,是案件事實和證據事實與刑法規范的匹配過程。其中,“前者只可能解決‘曾經發生了什么’,而只有后者才能解決發生的‘是什么’,才能構成案件的‘小前提’”。⑤耿寶建:《在法律與事實之間——司法裁判中事實認定過程的法理分析》,《河北法學》2008年第1期。值得肯定的是,證據事實與法律事實論者明確了法律客觀事實應當是從案件客觀事實中抽離出來的,只不過兩者涵攝的范圍不同。但是,該論者并未明確區分法律客觀事實和案件客觀事實,以及兩者在具體刑事裁判中所發揮的不同作用。如此一來,證據事實與法律事實論實際上和實在事實與評價事實論存在的問題類似:只要經過客觀事實挑選和證據印證的案件事實,就可以脫離刑法規范的違法性獨立實質判斷,進而得出入罪結論。

最后,描述性事實與規范性事實論者從刑法規范的內容本質出發,認為描述性事實在于表述具體可觀的外在事物,規范性事實在于揭示客觀外在事物的內在價值。德國刑法學家羅克辛教授認為,描述性事實主要傳達一種感性的、具體的表象或表征,其是經規范所確認的身體性和外在性的事物;而規范性事實是一種內在的評價性要素,是一種抽象的精神理解。①參見羅克辛:《德國刑法學總論》(第1卷),王世洲譯,北京:法律出版社2005年,第201頁。意大利刑法學家帕多瓦尼則立足經驗事實主義的法律規范觀,認為描述性因素是長期現實經驗事實的規范總結,而規范性因素則包含價值評價的邏輯判斷。②參見杜里奧·帕多瓦尼:《意大利刑法學原理(注評版)》,陳忠林譯評,北京:中國人民大學出版社2004年,第99頁。可以看出,基本上,刑法哲學層面均認可刑法規范的事實來源,強調刑法規范屬于一種事實規范類型。并且,相對于實在事實與評價事實論以及證據事實與法律事實論,描述性事實與規范性事實論者在事實規范來源的基礎上,還進一步區分刑法規范的客觀事實要素和價值事實要素。但是,刑法規范是否需要在客觀事實、價值事實基礎上,再次區分刑事違法性獨立判斷的依據事實,以及司法裁判者如何在客觀事實和價值事實的基礎上,依據刑法事實規范進行實質獨立判斷等,均是理論研究亟待解決的重大問題。

綜上所述,雖然目前的理論探討逐漸擺脫了原先“刑法規范即理性”的事實排他性禁錮,轉向了刑法規范的經驗事實主義和客觀存在主義的判斷,但由于刑法規范體系的龐雜、繁冗,目前學界探討僅能初步意識到刑法事實規范的概念基礎。現有刑法規范要素區分方法仍無法明確指引刑事司法裁判者在具體個案中,該如何分別確立刑法事實規范中的中立性客觀事實、違法性的價值事實以及刑事違法性判斷的依據事實。如果僅如描述性事實與規范性事實論者一樣,單純提出規范事實的基礎理念,我們仍可能受制于刑法規范即客觀事實,或者刑法規范即價值事實的兩種極端化觀點。如果僅將刑法規范視為一種抽象的對象存在,那么隨意性司法便仍存在棲息之地,必須通過區分刑法規范的不同事實要素,實現精準的定罪量刑。由此,對于刑法事實規范層級區分方法,便有了深入研究的必要性。

二、刑法事實規范層級區分方法的基礎探討

生活事實是社會環境的基本組成要素,刑法規范是對事實要素的評價。當前,刑法規范事實論的具體含義和來源尚未被系統探討,規范事實論的概念僅存留于法理學的相關理論范式當中。為此,在對刑法事實規范進行層級區分之前,我們首先必須對刑法事實規范的“事實”來源進行充分探討,并對規范層級包含的“客觀事實、價值事實、依據事實”等要素概念予以區分確立。

(一)刑法事實規范的“事實”來源

1.刑法規范事實論的內在要求

針對法律規范的抽象化設置理念,部分學者開始引入規范事實論,強調淡化強效規范的抽象化、模糊化的特性,以對生活環境中的特定事物進行系統觀察,并總結得出經驗事實,以契合法律規范適用的事實功能。③參見伯恩·魏德士:《法理學》,丁曉春、吳越譯,北京:法律出版社2013年,第13頁。

第一,刑法規范事實論強調刑法規范的基本素材來源于客觀事實。基于自由保護目的和現實存在的利益需求,刑法規范的基本素材來源必須是可感知的客觀事實,防止空想的主觀事實被引入刑法規范之中。例如,在人工智能時代,肯定智能機器人能夠成為獨立具備辨認、控制能力的刑事責任主體等觀點,或者將人工智能主體和刑事責任納入刑法規范的理論探討范圍,便是一種虛幻、主觀臆造的刑事風險入侵現實社會的反映,完全脫離了客觀社會事實環境。①參見陳偉、熊波:《人工智能刑事風險的治理邏輯與刑法轉向——基于人工智能犯罪與網絡犯罪的類型差異》,《學術界》2018年第9期。規范事實論者認為:“科學立法的基本原則要求一切立法的開展都應建立在客觀現實、客觀需求和客觀規律的基礎之上,不論是立法目的的確定還是立法手段的選擇,都應當有所依據。”②王怡:《論立法過程中的事實論證》,《政治與法律》2018年第7期。當前,在超個人法益、集體法益等概念引入之后,法益有可能脫離社會事實,成為一個純粹的觀念化、思想化產物。而基于刑法立法規范的客觀事實屬性,刑法規范本體并不是抽象化的觀念存在,而是法益侵害客觀事實類型化的現狀描述。

第二,刑法規范事實論強調刑事司法對價值事實作出獨立選擇。罪刑法定原則并不意味著刑事司法裁決過程必須嚴格按照規范表述認定犯罪成立與否,因為刑事司法裁決對價值事實規范具有獨立選擇空間,從而形成刑事違法性的依據事實規范。否則,刑法規范的司法適用便淪為形式主義罪刑法定原則的體現。“司法裁決是通過對事實區分適用的方式來證明規范的”,③Pablo E. Navarro, Claudina Orunesu, Jorge L. Rodríguez, German Sucar, “Applicability of Legal Norms”, Canadian Journal of Law and Jurisprudence, Vol.17, No.2, 2004, pp.337-359.縱使案件事實符合規范事實的立法評價要求,或符合犯罪構成要件的價值描述事實,也并不意味著刑事司法裁決需要將案件行為事實確定為犯罪事實。例如,《最高人民法院關于審理未成年人刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(法釋〔2006〕1號)規定:“已滿十四周歲不滿十六周歲的人使用輕微暴力或者威脅,強行索要其他未成年人隨身攜帶的生活、學習用品或者錢財數量不大,且未造成被害人輕微傷以上或者不敢正常到校學習、生活等危害后果的,不認為是犯罪。”因此,即使15周歲的未成年人搶劫少量錢財,致使他人精神受到驚嚇,符合搶劫罪構成要件的規范事實,但此類搶劫的行為事實也不是刑法規范的依據事實,這是基于未成年人特殊刑事政策的價值考量,刑法規范事實論要求刑事司法裁判者對規范事實作出核心性亦或邊緣性的價值抉擇。

第三,刑法規范事實論強調結合最新事實對規范進行審視和評估。隨著現代社會風險的復雜化和信息數據技術的發展,在特殊事件引發出事實規則需求時,如果我們仍為現有刑法規范的事實涵蓋而沾沾自喜,那么刑法規范體系的發展便容易固步自封,良法善治的“良法”基礎便存在局限。刑事立法面對前置法涵蓋危害事實的嚴重情節變化,是否需要進行回應,是否需要對信息網絡時代的人工智能算法、元宇宙空間、新型數據犯罪事實進行評價等,都需要結合最新事實對規范進行審視和評估。需要注意的是,在審視和評估時,刑法需要謹防過度前瞻性假想事實涌入規范當中。盡管“從工業社會到智能風險社會,法律對策的考量不能坐等實際案例的積累”,④郭旨龍:《中國刑法何以預防人工智能犯罪》,《當代法學》2020年第2期。但是,刑法審視和評估規范的事實增補過程,是刑法回應現實風險社會的表現,脫離客觀案例事實的思考,將過度前瞻性事實帶入審視和評估的過程,無疑忽視了刑法作為現代社會治理工具的價值定位。

2.刑事立法進程中的事實趨勢

刑事立法事實規則的更新和強化是晚近立法修正的主流趨勢,這一趨勢表明刑事立法者在諸多客觀社會事實中已經抽象出事實類型,并將此類事實作為刑事立法的待評價客觀事實,最后再基于刑法事實規范的概括性、發展性和必要性,選擇急需刑法回應的新型事實類型,從而確立最終的刑法規范事實來源。

首先,刑事立法事實過程遵照法規范秩序的內外協調性,愈發注重強化規范事實來源的前置法銜接。刑法并非唯一的部門法存在,社會事實不僅是刑法規范來源,同樣是前置法規范的事實基礎。而刑法作為后盾保障法,為體現謙抑性,首先需要遵照法規范秩序的內外協調性,防止逾越第二道保護防線。從十一個修正案的立法事實引入的內容來看,立法規范事實基本上都可以稱之為一種行政犯或者法定犯的行為模式。⑤參見熊波:《前置行政程序在經濟刑法中的行政依附性及其化解》,《政治與法律》2022年第3期。刑事立法事實過程逐漸增加法定犯的事實類型,其實遵照的就是一種法秩序協調觀的基礎理念。法秩序協調觀旨在強調法規范所包含的基本客觀事實和規范事實的一致性,但前提要求是對違法性“量”的評價標準應當有所區別,不應該出現行為的刑事不法性首先超越了行政不法性和民事不法性。基于此,《刑法修正案(十)》才會在《國歌法》出臺之后,及時單獨增設侮辱國歌罪,這是遵照法規范體系的內外協調性,強化規范事實來源的前置法銜接。

其次,刑事立法事實過程逐漸強化刑事違法性獨立判斷的規范依據事實,提升刑事司法裁判的公眾認同感。從晚近幾次刑法修正案來看,刑事立法事實規則愈加關注重大法益侵害行為發展的整個過程和階段,比如預備行為正犯化、抽象危害犯的事實設置以及幫助行為實行化等規范事實,均是前置性預防過程的立法表現。但是,刑法公眾認同感提升的關鍵在于實現具體可觀的刑事違法性判斷,而并非概念法學的邏輯統攝。在大量預備行為正犯化、抽象危險犯等立法事實存在的情況下,刑事違法性判斷必須要有具體實質標準的指引,以突破概念法學所致的形式主義刑法觀的禁錮。①參見H.L.A.哈特:《法理學與哲學論文集》,支振鋒、葉子豪譯,北京:商務印書館2021年,第328、329頁。因此,盡管某些行為屬于預備行為正犯化罪名的幫助行為或者預備行為,符合修正的犯罪構成要件事實,具備一定的規范違法性,但考慮到對自由行為的保障和公民對犯罪概念的基本認知,刑法對上述價值事實規范應理性對待。如果刑事違法性的判斷一味依附于行政違法性判斷,刑法事實規范便缺乏獨立體系地位,公眾也容易失去對刑事違法性的感知能力。②參見Paul H. Robinson, Criminal Law, New York: Aspen Law Business Inc., 1997, p.79。

最后,刑事立法事實過程側重采取“等或其他”兜底式事實敘狀法,使刑法規范得以涵蓋各類新型事實。當前學界對于我國刑法設置兜底性條款的模式理解,大多認為是“為了實現嚴密刑事法網,堵截犯罪、保護法益的功能訴求”,③張建軍:《論刑法中兜底條款的明確性》,《法律科學(西北政法大學學報)》2014年第2期。而很少從立法事實規范的新型事實涵蓋規則這一視角予以解讀。如果單純強調兜底性條款的法益保護機制,則容易忽略“等或其他”的立法條款對各種立法事實類型的確立作用。十一個刑法修正案增設兜底性條款,并非單純出于擴大刑法打擊面的需要,還在于使后續刑事立法面對不同質的最新事實時,可以妥當地將其嵌入刑法事實規范之中。

綜上所述,我們可以得出,無論是在規范事實論的理論邏輯層面,還是在刑事立法的事實要素的引入層面,刑法規范均是一種事實規范要素,亦即“刑法事實規范”。其中,刑法規范事實要素來源于理論經驗總結和立法事實趨勢,即刑法規范應與事實形成良好互動,以便能夠準確適應不斷出現的新型疑難案件事實,滿足公眾的普遍認同感。

(二)刑法事實規范的層級要素

從刑法規范的事實來源來看,刑事立法事實規則的強化,是風險化和復雜化社會發展進程中無法避免的一種客觀規范現象。但是,即使刑法規范呈現的是規范事實的客觀現象,其也無法準確反映,在刑法規范的龐雜要素體系中,哪些是理論層面需要的客觀事實、價值事實和新型事實,哪些是立法進程中彰顯出來的前置法銜接的價值規范事實、刑事違法性獨立判斷的規范依據事實或新型事實。為防止刑事司法裁判者誤將刑法規范中的中立性客觀事實描述,或者一般違法性的價值事實評價,直接視為刑事違法性的依據性事實,以及防止新型事實無法及時準確地進入規范體系,我們可以在復雜多元的刑法事實規范內部,塑造“客觀事實規范”“價值事實規范”“依據事實規范”三層要素,這就是刑法事實規范的“三要素論”。

首先,客觀事實規范具有中立性,是指社會客觀事實進入開放性刑法規范體系后,被刑法所概念化和類型化描述的事實規范,其本質上并不涉及任何否定性價值評判。客觀事實規范屬于刑法事實規范對社會客觀事實的第一步篩選。該層級要素主要呈現在刑事立法對客觀事實類型化的篩選過程以及刑事司法解釋制定對概括化、抽象化事實規范的類型具化過程當中。只有當客觀事實規范對社會客觀事實進行初步篩選后,案件事實才能進入下一步的價值評價。如果某一案件事實或者外在客觀事實根本就不符合刑法評價的客觀事實規范要素,那么,刑事司法裁判者在第一步操作時,就可以將行為予以出罪化處理,而無須再借助后續層級事實規范要素進行實質判斷。以《刑法修正案(十一)》新增的高空拋物罪為例,“高空拋物”的事實類型屬于妨害社會安全管理秩序的一般社會客觀事實。因此,刑法在對高空拋物概念進行界定時,必須符合普通民眾對與社會安全秩序管理相關的高空拋物的一般理解和感知。例如,過失碰落或者不小心墜落的高空物體,再或者是根本不妨害社會安全管理秩序的高空拋物等客觀事實,就不符合普通民眾對“拋物”和“高空”等客觀事實的社會危害性理解,因此這種情形不應當被刑法客觀事實規范所涵蓋。但是,部分司法裁判者卻忽視刑法中客觀事實規范的評價,誤將日常生活中可能發生的一切“高空拋物”情形,直接作為裁判依據,從而將本不屬于該罪構成要件評價的對象,作了入罪化處理。例如,在“艾某高空拋物案”中,艾某在家中扔裝有排泄物塑料袋的行為,根本無法致使人的生命健康和財產安全受到嚴重侵害,其本不符合妨害社會安全管理秩序的“高空拋物”這一客觀事實規范的刑法評價。但是,法院僅依據車輛被排泄物污染而無任何人身財產損失的客觀事實,就判定艾某構成高空拋物罪,①參見北京市東城區人民法院(2021)京0101刑初862號刑事判決書。這顯然忽視了客觀事實規范的第一層級要素的初步篩選功能。

其次,價值事實規范是指協調性刑法規范為遵循整體法秩序統一性要求,將一般違法性事實納入刑法事實規范中的規范類型,具有一般違法性表征。價值事實規范發揮著刑法事實規范對客觀事實的違法性價值的初次評判功效。該價值指涉主要是為了契合法秩序統一性原理和規范行為指引功能,告知民眾刑法如同前置“民行”法規范一樣明確否定該客觀事實類型,肯定該客觀事實的一般違法性判斷,如果民眾違反該事實規則,將可能涉及刑事違法性評價。因此,雖然價值事實屬于一般違法性評價事實,但其實該類事實規范可以起到對國民進行刑罰預警和促使司法裁判者謹慎入罪的功能。如《刑法》第225條非法經營罪規定的“違反國家規定,有下列非法經營行為之一”的價值事實,同時也是相關經濟行政法嚴格管制的事實類型。再如,部分罪名規定中的“違反國家有關規定”“違反具體(行政性)法律法規”,以及《刑法》第96條對“違反國家規定”的界定,均是對一般違法性事實的肯定,其本質上并不直接指引任何刑事違法性判斷。因此,刑事司法裁判者不可直接借助“違反國家規定”等表征“民行刑”銜接的一般違法性的價值事實規范,判斷案件行為事實的犯罪成立與否。如果司法裁判者忽視價值事實規范的存在,誤將其直接作為刑事違法性裁判的依據事實,就容易將表面上看起來符合該罪構成要件的價值事實,但實際上并不具有實質法益侵害性的一般違法性價值事實作入罪化處理。

最后,依據事實規范是指獨立性刑法規范面對實質法益侵害事實,依據刑法獨特的法益保護原則和比例原則,將情節嚴重的客觀事實作為刑事違法性判斷的依據事實的規范類型。依據事實規范才真正屬于刑法事實規范對行為事實的刑事違法性評價的事實依據,屬于最后一層級的事實規范。誠如卡爾·拉倫茨所言:“要理解法規范就必須挖掘其中所包含的評價以及該評價的作用范圍;在適用規范時,應依據規范來評價待判斷的事件。”②卡爾·拉倫茨:《法學方法論》,陳愛娥譯,北京:商務印書館2003年,“代譯序”第7頁。其中,評價規范及其作用范圍,實質上就是本文確立的依據事實規范對象及其最終價值體現。因此,對于最后第三層級的依據事實規范的理解,應當回歸刑法規范裁判功能的本質目的,塑造刑事違法性的獨立實質判斷事實,以最終體現刑法的獨立性、審慎性事實評價功能。例如,《刑法修正案(十一)》增設的侵害英雄烈士名譽、榮譽罪,并非同《英雄烈士保護法》第27條第2款的規定,只要侮辱、誹謗或者以其他方式侵害英雄烈士的名譽、榮譽,就應當進行刑事違法性評價,而是在一般違法性價值事實的基礎上,另行增設“損害社會公共利益,情節嚴重”的依據事實規范。至于如何具體評判該類依據事實規范,刑事司法解釋或者司法裁判應當獨立依據實質法益保護原則,對事實類型予以細化。

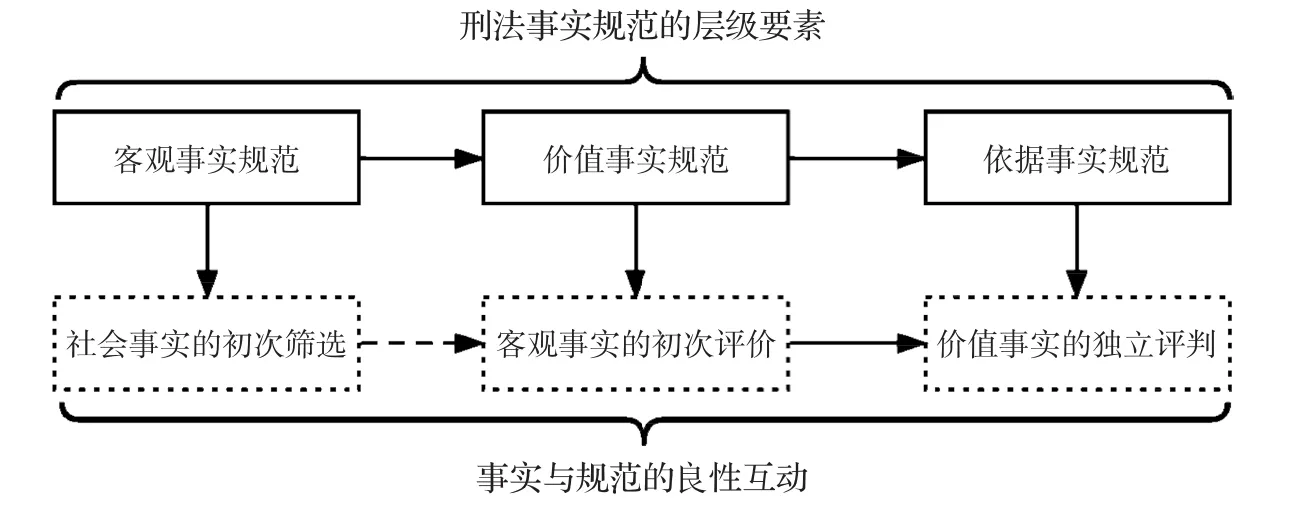

綜上,對于刑法事實規范,可圍繞客觀事實規范、價值事實規范、依據事實規范三層級進行區分。三要素彼此獨立,亦存在良性互動關系,這種良性互動關系的運作邏輯如下:首先,刑法對社會事實進行初次篩選后形成客觀事實規范;之后,“民行”銜接規范再對客觀事實進行一般違法性初次評價形成價值事實規范;最后,刑法在客觀事實和價值事實基礎上作出刑事違法性判斷形成最終依據,即依據事實規范(見圖1)。

圖1 刑法事實規范的三重邏輯運作結構

三、刑法事實規范層級區分方法的類型化運用

通過前述的基礎分析,可以發現雖然在規范體系的邏輯證成和要素關系的確立方面,刑法事實規范本身包含了客觀事實規范、價值事實規范和依據事實規范三要素,但是刑法事實規范的體系要素如何正確回歸司法實踐,還是得依靠具體的類型規則予以指導。法學是一門強實踐性學科,完全脫離社會發展和實踐運行,強調刑法事實規范的“三要素論”,也只能是理論層面的紙上談兵。雖然在拉德布魯赫的相對主義法哲學的價值判斷上,事實與規范的確無法截然分離,并且基于法規范的實踐經驗理性,法律規則在其最初的表現形式中,也并未背離社會現實,但在具體的規范運作層面,刑事司法裁判者仍然無法具體區分規范文本中客觀事實、價值事實以及依據事實的類型表達。基于此,刑法事實規范層級區分方法類型化運用的關鍵在于如何借助“三要素論”,使刑事司法的裁量正義真正回歸規范體系。

(一)客觀事實規范層級:區分中立性與否定性規范的出入罪

基于刑法事實規范體系的開放性,規范要素的事實組合必然呈現出多樣化、層次化、趨動化的樣態。圍繞傳統合法性所建構的法律規范的基本認知和適用模式備受挑戰,這便使得規范的妥當解釋成為復雜社會背景、制度范式、模式形塑的情境下的應然路徑,規范解釋也成為現代法學研究的核心問題之一。①參見張志銘:《法律解釋學》,北京:中國人民大學出版社2015年,第2頁;Jürgen Habermas, “Between Facts and Norms:An Author’s Reflections”, Denver University Law Review, Vol.76, No.4, 1999, pp.937-942。在第一層級客觀事實規范層級的解釋和運用中,最為主要的是區分中立性與否定性規范的出入罪。其中,中立性規范是指從客觀或者應然事實的描述角度,界定原則、概念、目的等基礎性客觀事實,主要發揮出罪、入罪兩方面指引的作用;否定性規范是指從客觀或者應然事實的描述角度,排除行為、主體、對象等要件性客觀事實,主要發揮出罪指引的功能。

第一,中立性規范側重基礎性客觀事實的全面描述。不同于刑法分論中各個罪名具體構成要件的客觀事實判斷,刑法總論的事實規范具有概括性和宏觀性特點,其客觀事實應用,首先必須經歷從抽象到具體、從普遍到個案的事實對接過程。因此,從本質上說,刑法事實規范中的部分客觀事實,側重基礎性客觀事實的全面描述,例如《刑法》第3條至5條的基本原則(罪刑法定原則、刑法適用平等原則、罪責刑相適應原則)與第6條至12條的一般原則(刑法管轄原則、刑法溯及力原則等)。除此之外,還存在原則之外的刑法目的、任務、概念等刑法普遍性的客觀事實,其間并不摻雜任何規范價值的評價要素,譬如《刑法》第1條的立法目的和根據,第2條的刑法任務以及第91條至100條對公共財產、國家工作人員等客觀事實的含義界定。不難發現,中立性規范承擔著普遍化、共同性的目的導向作用,并作為客觀事實規范的基礎性事實規范存在。

第二,否定性規范側重要件性客觀事實的排除認定。與中立性規范相對的還有否定性規范。根據前述概念界定可知,否定性規范表明部分客觀事實規范無論如何都不可能作為刑法規范評價的有罪對象和行為事實,其從反向的角度將特殊情況的客觀事實予以排除。刑法基于刑罰必要性和責任必要性等因素考慮,將部分客觀事實排除于入罪體系之外,防止該類事實直接進入第二層級價值事實規范的判斷之中。這是一種客觀事實層面的出罪機制,有利于提升刑事司法的出罪效率。例如,針對完全喪失行為能力的精神病人、12周歲以下的未成年人、正當防衛和緊急避險的行為人,刑法在精神病人、未成年人、防衛人、避險人的基礎上,就區分出中立性規范和否定性規范的出入罪。此外,還有特殊語境下的否定性客觀事實。例如,僅用于特定廟會等場合使用的祖傳秘制炸藥,也不是刑法規范的“爆炸物”事實。在現實案件中,相較于刑法明文規定的否定性規范,部分較為隱晦的特殊語境下的否定性客觀事實,由于刑法規范的概括性和與時俱進性,難以被直接發現并運用于出罪過程,這導致本應依據否定性規范排除入罪的案件,進入依據事實規范的層級,而后再借助“情節顯著輕微危害不大的,不認為是犯罪”等規范來出罪。這顯然不符合刑法效率性原則,也容易導致入罪的擴張化趨勢。

因此,針對中立性規范的出入罪,司法裁判者需要對案件中的中立性客觀事實是否構成犯罪,做下一層級的有罪或無罪的價值考量。而對于否定性規范的出入罪,司法裁判者在首次判斷時,根本就不需要過多考量行為人是否構成犯罪以及構成何種犯罪,其可以直接給出不符合基礎客觀事實而無罪的定論。遺憾的是,雖然刑法客觀事實規范確實存在著中立性規范與否定性規范的區分,但由于刑罰制裁的國家本位色彩較為濃厚,刑法系統入罪功能表現出單向偏執,刑法系統的出罪功能機制無法真正構建起來。①參見楊春然:《刑法的邊界研究》,北京:中國人民公安大學出版社2013年,第75—76頁。對此,作為第一層級的客觀事實規范,明確區分中立性規范與否定性規范,有利于在保障人權和保護法益的基礎上,提升刑事司法效率,發揮控制入罪擴張化趨勢的作用。

(二)價值事實規范層級:明確刑事違法性和一般違法性的銜接事實

刑法作為后盾法,需要與民法和行政法實現完美銜接。在法秩序統一性原理的指引下,首先,刑法規范的客觀事實概念應當與前置“民行”規范相統一,否則無法發揮規范行為和裁判指引功能。對于概念統一和類型一致的客觀事實,在進行價值事實規范的層級運用時,該類客觀事實同時也是刑事違法性和一般違法性的銜接事實。“規則必須具有靈活性,它會將事物變動的內容容納在自身的邊界之內,作為法律規范的正義,并非特定情境下總體道德行為中的某個固定或確定的方面。”②本杰明·N.卡多佐:《法律科學的悖論》,勞東燕譯,北京:北京大學出版社2016年,第47頁。刑法事實規范對一般違法性“民行”銜接事實的靈活容納,亦有利于刑事違法性評價的緩沖和謙抑。因此,刑法可以直接借助前置法規范來防止新型事實評價的固化和滯后,而非直接借用前置法規范的違法性判斷。此時,刑法在第二層級的規范適用,就需要區分刑事違法性的判斷依據事實和一般違法性的銜接事實。雖然某些法定犯行為滿足個罪構成要件的規范事實,并同樣附加有違法性價值判斷,但由于存在一般違法性的銜接事實,該行為事實并不直接具有刑事違法性。換言之,價值事實狀態并非刑事裁量的最終依據事實。

以《刑法》第22條的犯罪預備形態為例,該刑法事實規范兼具中立性客觀事實以及一般違法性的價值事實的描述功效,其要旨并不在于為刑法普遍處罰預備行為提供必要的規范依據。當前,我國傳統刑法理論將第22條犯罪預備的概念界定視為刑事處罰的規范依據事實,③參見高銘暄、馬克昌主編:《刑法學》,北京:北京大學出版社,北京:高等教育出版社2017年,第150頁。極易導致形式預備犯的普遍處罰現狀,這將嚴重限制公眾日常生活行為的自由。④參見熊波:《犯罪預備“實行性”規則的釋義與適用》,《地方立法研究》2022年第1期。例如,司法實踐遵從《刑法》第22條的規范依據事實之定位,將尾隨、勘察地形、尋找機會、購買作案工具等情形,視為“為了犯罪”所準備的一系列預備犯行為事實。①參見安徽省無為縣人民法院(2018)皖0225刑初196號刑事判決書,河南省西華縣人民法院(2018)豫1622刑初306號刑事判決書,福建省寧德市蕉城區人民法院(2018)閩0902刑初140號刑事判決書。我國大多數學者對這種犯罪預備普遍處罰的定性展開了批評。②參見梁根林:《預備犯普遍處罰原則的困境與突圍——〈刑法〉第22條的解讀與重構》,《中國法學》2011年第2期。周光權教授認為:“這未必符合理性立法的要求。預備犯所實施的行為,缺乏定型性和不法內涵,一個為投毒殺人而購買礦泉水的行為,和饑餓狀態下購買食物在外觀上沒有差別。無論理論上提出何種理論來限定預備行為,對其定罪都難以防止司法恣意。”③周光權:《轉型時期刑法立法的思路與方法》,《中國社會科學》2016年第3期。

筆者認為,犯罪預備的普遍處罰,是“刑法規范專業槽”的封閉性導致我們過于崇拜刑法事實規范的極端表現,從而將刑法規范視為唯一、全部的刑事處罰之本源,忽視了一般違法性銜接的價值事實和刑事違法性處罰的依據事實的區分狀態。“現代刑法教義學進入了學科自我封閉與過度的人格一體化需求之間的緊張關系,而且它成長于專業化與個體化這一雙重社會大趨勢的沖突之間。”④米夏埃爾·帕夫利克:《目的與體系:古典哲學基礎上的德國刑法學新思考》,趙書鴻等譯,北京:法律出版社2018年,第6頁。必須指出的是,刑法知識體系的封閉性不利于預備行為的區分評價,我們需要在一般預備行為的行政違法性判斷和預備犯的刑事違法性判斷層面,尋求刑事違法性和一般違法性的銜接事實。而預備犯處罰依據關聯的刑法法益侵害的重大緊迫風險存在,就是一種價值事實規范的實質判斷。

除此之外,在刑法價值事實規范中,還存在部分無須進行實質判斷的刑事違法性和一般違法性的銜接事實,其以明文規定的形式展現于外,例如以“違反國家(有關)規定”“違反……法律法規”“本法所稱的……依照……規定”等銜接規范形式表達的前置不法型構成要件,以行政法的“責令改正”或者民法的“經發卡銀行催收”為銜接規范的前置程序型構成要件等。

前置不法型構成要件事實主要是指刑法借助前置“民行”規范要素(空白罪狀),表達行為、對象、結果等概念和類型的一種構成要件事實類型。刑法規范之所以存在前置不法型構成要件,主要原因在于部分犯罪構成要件的認定要求體現專業性和精確性。刑法作為一種罪刑規范,主要功能在于定罪量刑,但是,對于信息技術、數據運作、行業標準等諸多專業性和精確性術語,及其關聯的行為方式和類型等事實認定,刑法必然會有“捉襟見肘”的時候。對此,刑法可以借助專業性的前置“民行”規范要素,完成行為、對象、結果等構成要件的概念和類型的表達。例如,計算機信息系統犯罪的相關罪名,或者拒不履行信息網絡安全管理義務罪、非法利用信息網絡罪和幫助信息網絡犯罪活動罪的純正網絡犯罪的相關罪名,基本上均借助前置“民行”規范要素表達構成要件類型。但需要注意的是,前置“民行”規范要素并不表達任何刑事違法性的判斷,其僅是通過指引刑法認定前置不法型構成要件的概念和類型的方式,表達刑法對一般違法性的價值事實的認可。

前置程序型構成要件事實是指刑法借助前置“民行”規范要素包含的實施方式、步驟、時間和順序等程序性事實,來認定犯罪成立與否的一種構成要件事實類型,是一種不同于實體性的前置不法型犯罪構成要件事實要素的特殊裁量性規范事實。由于刑法事實規范的開放性和復雜性,越來越多的民事、行政違法行為事實,實體和程序的交叉事實被涵蓋于刑法事實規范之中,成為法定犯的基本行為模式。為了體現刑法事實規范的協調性,固守刑法規范治理社會的“第二道防線”效果,特殊的前置程序型構成要件事實在定位為實體部門法的刑法規范體系中產生,例如《刑法》第276條的拒不支付勞動報酬罪的“經政府有關部門責令支付仍不支付的”,以及第286條的拒不履行信息網絡安全管理義務罪的“經監管部門責令采取改正措施而拒不改正”等“行政責令程序前置化”程序性構成要件事實。此時,刑事違法性判斷必須要求行為事實同時滿足一般違法性和程序性構成要件事實要素,否則行為無罪。因此,前置程序型構成要件事實要素便成為刑事違法性和一般違法性的銜接事實。

(三)依據事實規范層級:塑造刑事違法性事實判斷的獨立方法

刑事違法性事實判斷的獨立方法是指刑法依據實質法益保護理念,獨立判斷行為事實的刑事違法性的一種理論。在依據事實規范的第三層級,刑法已經將客觀事實規范和價值事實規范排除在外。在該層級中,基于刑法特殊部門法、獨立定罪量刑的價值定位,刑法規范的依據事實認定應當構建獨立的操作方法。不同于價值事實規范層級的刑事違法性和一般違法性的銜接事實,盡管某一特定行為既符合刑法規范體系的客觀事實要素,又滿足前置“民行”規范的一般違法性的價值事實評價,從而契合犯罪構成要件外在形態,但是,在行為并未侵害刑法保護的實質法益情形下,司法裁判者不能直接得出入罪的結論。例如,并無實質法益侵害的非法經營行為,一旦經營數額或者違法所得數額較大,便符合《刑法》第225條非法經營罪的“情節嚴重”或“情節特別嚴重”。①參見《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的形式案件立案追訴標準的規定(二)》第71條。此時,司法裁判者應當立足刑法依據事實規范層級,獨立判斷構成要件的刑事違法性事實。

在犯罪構成要件的行為事實的規范依據判定過程中,刑事古典學派和新刑事古典學派在犯罪論的構成要件認定上產生了明顯分歧。以貝林、韋爾策爾等學者觀點為代表的構成要件客觀事實論,是刑事古典學派犯罪論體系的產物。該論認為,行為的構成要件符合性僅是一種犯罪類型的輪廓和定型化,其并不指代個別化的犯罪行為,并無任何價值判斷。因此,此時行為的構成要件符合性僅是一種客觀現象判斷,但違法性是指客觀發生的構成要件事實與法律規范存在形式上的矛盾。②參見賈濟東:《外國刑法學原理(大陸法系)》,北京:科學出版社2013年,第141—142頁。按照該觀點,在價值事實規范層級,只要法定犯的構成要件符合刑事違法性和一般違法性的銜接事實,則這兩種違法性在價值事實的規范形式上具有一致性,即刑事違法性等于一般違法性。梅茨格爾、小野清一郎等學者作為新古典犯罪論體系的集大成者,提出的構成要件違法事實論,是在新康德主義認識論基礎上,對客觀構成要件事實做了違法性價值判斷,③參見陳家林:《外國刑法:基礎理論與研究動向》,第32頁。即構成要件符合性等于刑事違法性。新康德主義認識論將自然科學的事實觀察和描述以及目的、價值和理想作為刑法規范的本質。④參見漢斯·海因里希·耶賽克、托馬斯·魏根特:《德國刑法教科書》,徐久生譯,北京:中國法制出版社2017年,第282頁。因此,新古典犯罪論體系下的構成要件事實就是價值判斷的違法事實類型,亦即行為事實在符合構成要件且并不具備違法阻卻事由時,原則上就具備刑事違法性。⑤參見陳家林:《外國刑法:基礎理論與研究動向》,第32頁。很顯然,構成要件客觀事實理論實質上是一種刑法規范“事實化”的表象,而構成要件違法事實理論則是刑法規范“價值化”的特征展現。

其實,無論是構成要件客觀事實理論還是構成要件違法事實理論,兩者本質上仍是對刑法規范的事實與價值的極端化判斷。在我國刑法事實規范的運行規則中,雖然犯罪構成要件的成立是一種價值符合性判斷,但這并非意味著某種行為事實一旦滿足個罪的犯罪構成要件就成立犯罪,這要求刑事司法裁判者對刑法的定罪量刑規范中的語義評價進行區分認定。雖然行為人客觀上制造出符合構成要件要素的法益侵害事實,并且行為是“可以由人所控制的,朝著客觀上可以預見的社會影響結果方向動作的舉止”,⑥Johannes Wessels, Werner Beulke, Strafrecht Allgemeiner Teil: Die Straftat und ihr Aufbau, Heidelberg: Verlag von C. F. Müller,2010, S.35.卻并不意味著刑事司法裁判者應直接將該行為入罪,其還必須考慮刑法懲治的基本目的,亦即法益是否是值得刑法保護的實質內容,以符合謙抑的法益保護原則或者實質法益保護論。⑦參見張明楷:《刑法學》,北京:法律出版社2016年,第66頁。也正是因為如此,筆者才在嚴格區分刑法事實規范中客觀事實、價值事實的基礎上,再分化出依據事實的規范層級,主張刑法獨立判斷構成要件違法性的價值事實。

例如,在滿足犯罪構成要件的價值事實規范基礎上,刑法將以構建和諧社會為基本目標的刑事政策,視為盜竊罪的依據事實規范,繼而將偷拿家庭成員或者近親屬的財物、獲得諒解的情形,一般不作為犯罪處理;⑧參見《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理盜竊刑事案件適用法律若干問題的解釋》(法釋〔2013〕8號)第8條。《刑法》第90條將民族團結和尊重特殊民族風俗的刑事政策,作為各類犯罪的依據事實規范,賦予民族自治地方對刑法規范的變通或者補充權;基于國際刑事司法銜接的政策考慮,⑨參見全國人大常委會法制工作委員會編:《中華人民共和國刑法釋義》,北京:法律出版社2015年,第7頁。《刑法》第7條規定外國人犯罪,最高刑為3年以下有期徒刑的可以不予以追究;基于犯罪行為時可期待性的刑事政策考慮,《刑法》規定從新兼從輕原則和行為人為自用而掩飾、隱瞞犯罪所得的無罪行為等。①參見《最高人民檢察院關于檢察工作中具體適用修訂刑法第十二條若干問題的通知》(高檢發釋字〔1997〕4號)第2條,《最高人民法院關于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》(法釋〔2021〕8號)第2條。這些規定均是符合犯罪構成要件后,刑法獨立判斷刑事違法性的依據事實規范。

此外,在現實案件裁判過程中,第三層級區分也有必要性。以“連云港藥神案”為例,雖然,出售未經許可的仿制藥的行為具備一般違法性的價值事實要件,但并不具備刑事違法性判斷的必要性。在該藥確實能夠延緩癌癥患者壽命的情況下,實質法益保護目標缺失,也就意味著刑法規范依據事實也已經缺失。此時,刑事司法裁判者完全可以在林永祥等14人滿足第一、二層級刑法事實規范的前提下,借助第三層級規范,將其予以出罪。如此一來,也并未否認未經許可出售仿制藥的一般違法性事實。

綜上所述,案件事實與規范事實的對接過程,需要將案件事實逐一逐級與刑法規范客觀事實、價值事實、依據事實進行印證,最終得出行為事實是否構成犯罪的結論。刑法事實規范層級區分方法類型化運用的總體步驟在于:首先,在客觀事實規范層級,刑法需要區分中立性與否定性規范的出入罪,防止否定性規范或者部分中立性規范進入下一層級事實規范的判斷;其次,在價值事實規范層級,刑法需要明確刑事違法性和一般違法性的銜接事實,防止表征一般違法性的價值事實進入下一層級事實規范的判斷;最后,在依據事實規范層級,刑法應當塑造刑事違法性事實判斷的獨立方法,防止不具有處罰必要性的構成要件符合性違法事實被作為犯罪處理(見圖2)。

圖2 刑法事實規范層級區分方法的類型化運用

結 語

刑法規范是刑法理論和實務的核心概念。當前,學界按照刑法規范的功能屬性和內容特征,劃分出的不同類型規范要素,只是揭示出不同的規范作用對象或者是規范的事實特點,其對于不同規范要素如何實現刑事違法性評價過程,以及在冗雜的規范要素中起決定性作用的要素是什么等問題并不能給出解答。刑法規范是一種事實規范,具有概括化、定型化的基本形式特征。無論是在犯罪論和刑罰論的理論構建,還是刑事案例裁判說理過程中,刑法規范要素的解讀和運用始終是最為關鍵的步驟。本文立足于刑事違法性評價過程和冗雜的規范要素,提煉出客觀事實規范、價值事實規范、依據事實規范等三類事實規范要素,并在此基礎上明確事實規范層級區分方法的類型化運用規則,期望為當前龐雜規范體系的理解和運用提供清晰思路和明確方向。

刑法規范本身就蘊含著“生活中的法理”以及常識、常情、常理觀。刑事司法裁判者在解讀刑法規范中的裁量基準之際,應當仔細甄別刑法規范中的各類型事實要件。當然,承認刑法事實規范,并不反對應然規范與實然事實的明確區分,相反,劃分刑法事實規范的“客觀事實、價值事實、依據事實”三要素,正是對刑法規范中的事實、價值的權衡與取舍,對刑法規范事實規則的涵攝。刑事司法裁判者必須理清刑法事實規范三要素的層級區分關系,將案件事實與規范事實層級關系予以對照,繼而精準適用刑法事實規范。如此,方可確立刑法規范事實的客觀法律屬性和現實價值內涵,真正形成“規范調整事實、事實審視規范”的良性互動過程,最終提升刑事裁判的公信力,實現良法善治。