印刷物與建筑的共生:《建筑論》卷首插圖中的建筑觀念轉變

羅元勝 | 比利時魯汶大學建筑系

一、引言:“印刷物”將扼殺“建筑”?

在《巴黎圣母院》中,雨果提出了一個影響至今、關于印刷物與建筑之間矛盾的議題:“ceci tuera cela”(這將扼殺它),即印刷物會給建筑帶來致命性威脅(圖1)。如今對該矛盾的闡述主要有三個方面:其一,雨果表達的是此前人類的思想(la pensée)主 要 在 教堂的彩色玻璃窗、壁畫和雕塑中被表達和傳播,這在巴黎圣母院上體現得淋漓盡致。但古騰堡印刷術替代了教堂,使書頁成為記載人類思想的主要媒介。正如書中所言:“高樓終將崩塌,印刷術將殺死教堂”[1]。其二,“扼殺”指印刷書籍對建筑設計原則的規范使建筑失去生命力。路易斯·芒福德(Lewis Mumford)認為:“印刷物真正的罪行并非在于其取代建筑記錄思想的價值,而在于它使建筑的價值固存于文本中。”[2]自文藝復興開始,建筑需要依靠印刷論著而存在,論著固化了建筑設計的方式。而中世紀教堂是不依靠規范建造的,印刷物對建筑原則的制定和宣傳破壞了建筑的活力、創造性和地域性,因此殺死了建筑。其三,賴特(Frank Lloyd Wright)[3]認為印刷術是“機器的隱喻”,建筑則代表傳統藝術。他認為建筑之死其實代表了所有手工藝的死亡。機器大生產使傳統的藝術形式被肆意地復制而顯得廉價,現代建筑將取代傳統建筑[4]。

圖1 1832年版的《巴黎圣母院》扉頁及《這將扼殺它》章節

以上看似清晰的論述實則簡化了建筑與印刷物間的矛盾關系。首先,印刷物若想取代建筑承載思想的功能,它必須要永久流傳。雖然《巴黎圣母院》能被數以萬計的印刷,而一場大火可以瞬間摧毀圣母院;但印刷物得以“永久”的前提又在于它需要被傳播和閱讀。萬冊塵封的卷帙在傳播思想方面遠不及一座巍峨的建筑。其次,芒福德的觀點其實忽略了印刷物的時空維度。印刷物中的思想其實會在不同時代不同地域發揮完全不同的作用,它承載了建筑觀念與價值的變遷,而這些也是建筑生命力的重要構成。再者,將印刷與建筑的矛盾挪用在機器與手工藝之爭上其實是19世紀的現代主義者為宣揚新的建造技術而有意為之的。因而,印刷物與建筑之間并非決然對立的關系,相反,二者間的關系是復雜且多維的。本文將以第一部建筑學論著萊昂·巴蒂斯塔·阿爾伯蒂(Leon Battista Alberti, 下稱阿氏)的《建筑論》(De re aedifcatoria)為例,歷時性地揭示印刷物所承載的觀念變遷是與建筑共生而非對立的。

羅伯特·達恩頓(Robert Darnton)、尼古拉斯·巴克(Nicholas Barker)和邁克爾·蘇亞雷斯(Michael Suarez)的研究標志了三種經典的書史研究模型。達恩頓強調將書籍置于“作者、出版商、印刷商、書商和讀者”等人物的社會活動中來理解[5];巴克則將書籍置于“出版、制作、發行、接收和存續”的生命周期中來考察[6];蘇亞雷斯則強調書籍出版和傳播的地域差異[7]。故本文既注重印刷物的“過程性”,也注重其版本與地域的差異。其中,印刷圖像自文藝復興以來在建筑論著中起到了重要作用。故本文也受益于潘諾夫斯基對文藝復興圖像的三段式分析法①[8],安東尼·格拉夫頓(Anthony Grafton)[9]和阿琳娜·佩恩(Alina Payne)[10]的著作也表明這種“圖像與建筑一體性”的研究方法對文藝復興建筑史研究的重要意義。相較之學者們對《建筑論》中插圖的詳細研究,卷首插圖(frontispiece)因其位置的特殊性、與主體內容的相對獨立性而未受到學者們的足夠關注。本文將聚焦于對比16世紀版和18世紀版的《建筑論》卷首插圖,分析二者在表達和內容上的變化,揭示其建筑觀念的轉變,并據此再思印刷物與建筑的復雜關系。

二、建筑觀念的載體:建筑學論著中的印刷插圖及其誕生

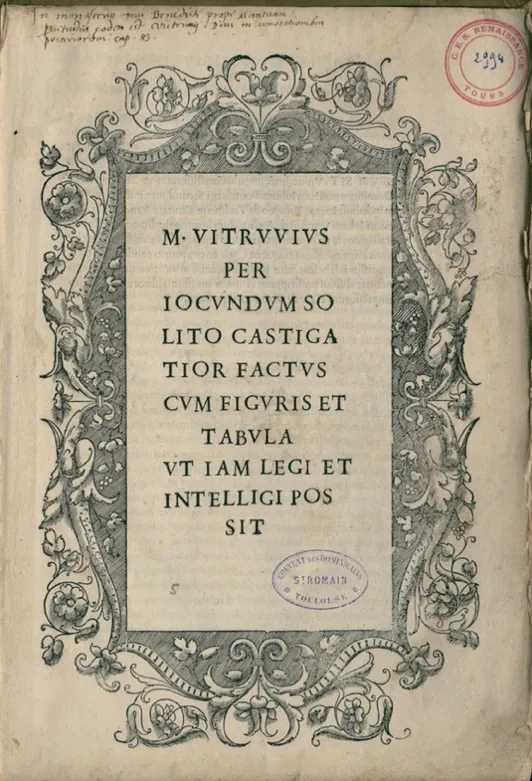

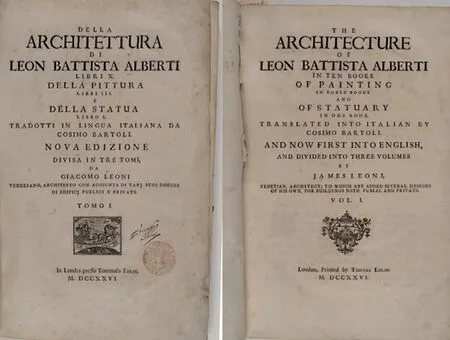

卷首插圖位于圖書開卷,或與書名標題頁相對布置[11]。它雖與文本密切相關,卻并非嚴格受正文內容的約束,是表達政治理念、編輯意見和地域文化的理想場所。自1485年開始,《建筑論》曾以多種語言一版再版[12]。其中,16和18世紀兩個版本的《建筑論》卷首插圖展現了兩個世紀以來在兩個不同國度對阿氏建筑理論的宣傳和接受情況的巨大差別。第一部是1550年科西莫·巴托利(Cosimo Bartoli)的版本,名為《萊昂·巴蒂斯塔·阿爾伯蒂的論建筑》(L'Architettura di Leon Battista Alberti),由佛羅倫薩印刷商洛倫佐·托倫蒂諾(Lorenzo Torrentino)印刷。第二部是第一部的英文版,名為《萊昂·巴蒂斯塔·阿爾伯蒂的建筑十書》(The Architecture of Leon Battista Alberti in Ten Books),由詹姆斯·萊昂尼(James Leoni)翻譯,托馬斯·埃德林(Thomas Edlin)于1726年在倫敦印刷[13]107。二者的卷首插圖見證了從16世紀將建筑視為政治工具,到18世紀將其視為個人品味的觀念性轉變。

圖2 焦孔多版的《建筑十書》扉頁 De architectura 1511 frontispiece

三、巴托利版《建筑論》卷首插圖:建筑圖像的政治隱喻

在16世紀,《建筑論》不僅是一部建筑圖解手冊,也是一部獻給人文主義統治者、以復興古代思想的方式來美化公民生活的論著。雖無正統的家族身份④,阿氏卻因卓越的學識聞名于世。 通過撰寫大量論著,他成為佛羅倫薩宮廷文化的權威。《建筑論》中提出的建筑學議題和說教內涵迎合了宮廷對公民生活的治理觀。 其目的并非是為建筑風格和構圖問題提供具體方案,而是為了建立建筑學的理論話語。例如,他將古典建筑案例抽象為由場地實際條件和城市政治環境所決定的理論模型[16]18。弗朗索瓦 斯·喬 伊(Fran?oise Choay)認為,阿氏將社會實踐客觀化以服務于人文主義學術話語的能力,為建筑師作為公共知識分子而非匠人的形象創造了必要條件[17]。對后世的編輯和版畫師而言,正由于《建筑論》的理論性和話語性,使之得以包容完全不同的內涵。這種包容性便利了對其進行配圖和翻譯出版的工作。

《建筑論》的出版見證了印刷業的一個顯著轉變:作者在書籍中的核心地位被一個由作者、翻譯和插圖畫師所形成的產業聯盟所取代,而該聯盟又可能被政治規則左右。即書籍是通過贊助人、出版商、編輯和政治團體之間的協商被生產、傳播和接受的,而阿式的權威性正是在許多這樣的協商下被塑造的。巴托利的意大利語版《建筑論》翻譯自拉丁文,其卷首插圖以美第奇宮廷景象為基礎(圖3)。圖中,建筑高于所有藝術,代表著新的人文主義價值觀:輝煌(magnifcence)和高尚(magnanimity)[18]162-170。圖中對古代建筑元素的使用適應了新的城市環境,歷史碎片的組合構建了一種新的建筑語言,該語言因其對古典傳統的延伸而獲得認可。此外,圖中還表達了:建筑師是公民秩序和宏偉感的創造者,統治者希望將古代的權威及其建筑形象納入到自己的權力結構中。這幅插圖將建筑和城市空間作為美第奇宮廷文化最權威的表現形式[16]39-49。

圖3 巴托利版的《建筑論》卷首插圖 1550 歐洲數位圖書館藏

出版人巴托利是佛羅倫薩洗禮堂(Florentine Baptistry)的教務長,也是佛羅倫薩學院(Accademia degli Umidi of the Florentine)的成員,他邀請喬治·瓦薩里設計了這幅插圖(圖4)。 巴托利曾指出該圖的創新之處為:以修辭的方式建立人物之間的對話,并表達圖像的深刻意義[19]22-26。瓦薩里是根據巴托利構思的寓言故事創作這幅插圖的,描繪了佛羅倫薩在美第奇家族領導下的顯赫和繁榮。瓦薩里受雇于科西莫一世,后以建筑和藝術首席顧問之身份入駐宮廷[20]。 巴托利和瓦薩里通過印刷出版這幅插圖,正名了科西莫一世在佛羅倫薩的絕對權威,并通過書中對“輝煌”和“高尚”等哲學理念的論述加強了佛羅倫薩在文藝復興文化中的主導地位。

圖4 瓦薩里繪制的卷首插圖草圖 烏菲茲美術館藏

展示輝煌和財富是15世紀公民生活的一部分。早在《論家庭》中,阿氏就曾宣稱鑄就輝煌是家庭成員的目標[21]。蒂莫特奧·馬菲(Timoteo Mafei)曾用“輝煌”為老科西莫(Cosimo de'Medici)奢侈的建造計劃辯護,從而平息了民眾的激憤[18]。“輝煌”要求統治者建造壯麗的建筑來顯示其崇高地位和美德[22]。文藝復興時期對高尚概念的使用源于西塞羅,他用該詞表示對神圣真理的探索,從而獲得智慧和謙遜[23]。可見輝煌需通過展示財富來顯示地位,而高尚則要求贊助人將這些展示用于公共服務。這些概念教化人民接受社會財富分配的不均,使那些擁有大量財富的人仍可被視為虔誠和謙遜的。它將社會不平等與宇宙和神明的秩序相連接,也促使財富享有者履行為公民生活作出貢獻的義務。建筑和城市空間的創造成為統治者或贊助人顯赫地位的體現,為文藝復興時期的建筑師提供了大量的實踐機會。

插圖的整體框架充分體現了輝煌和高尚的概念。插圖用一點透視將建筑置身于一個充滿張力的靜態場景中,營造了一個進入古羅馬世界的宮廷式入口⑤[24]。在兩根塔斯干柱式前,智慧女神密涅瓦(Minerva)和佛羅倫薩女神弗洛拉(Flora)的化身分別站在美第奇家族的兩個像徽上:皮耶羅·德·美第奇(Piero de Medici)的像徽是一只抓著鉆石戒指的獵鷹,科西莫一世(Cosimo I)的像徽是一只殼上固定著帆布的龜[25]。由于皮耶羅是美第奇家族佛羅倫薩支系最后一個“直接且合法”的繼承人,故其上的密涅瓦象征著美第奇統治的過去⑥。對于巴托利,密涅瓦有特殊的含義。他說:“密涅瓦是智慧女神,他們把她武裝起來,想以此表明智者常以忠告(consilio)和謹慎(Prudenza)來武裝自己,以使自己免于戰火并保持精神的高尚。”[19]25密涅瓦在看向對面的弗洛拉時,將注意力放在科西莫一世的像徽上以表明他作為當今美第奇家族合法繼承人的地位。弗洛拉也代表了佛羅倫薩市在美第奇家族的贊助下作為人文主義文化中心的輝煌地位。從皮耶羅到科西莫一世的順序是通過門廊之上人物的姿勢和視線來引導的。在柱式頂部,象征著財富(Fortune)、不朽(Immortality)和德性(Virtue)的女神代表了美第奇家族的優秀品質。不朽手持雙叉月桂枝,象征著美第奇家族。巴托利解釋了人物 “德性”對作品的意義:“[她]一手持書,頭上戴著花環;另一只手指向天堂,她可以用肩膀后的一對翅膀飛往天堂。古人想以此證明,人一旦通過真誠獲得德性,就能提升自我,看到天上人間的一切。”[19]25該構思宣揚了科西莫一世的價值,使其作為佛羅倫薩權力繼承人和托斯卡納大公的身份合理化。在這些人物身旁放置著教皇的像徽并在冠冕之上安排了摩羯宮圖,以此強調了科西莫一世當選佛羅倫薩公爵的日期(1537年1月9日)而非其實際生日。因為前者比他的生日更能突顯他政治上的“輝煌與高尚”⑦[26]。

圖像的中心場景同樣寓意著當權者的政治權威。阿諾河(Arno)河神凝視著科西莫一世,周圍遍布美第奇家族的權力標志:皇冠和鑰匙,主教的牧杖(crosier)和教冠,兩個公爵的冠冕和頭盔。這些元素重申了科西莫一世治下的佛羅倫薩富有而崇高。巴托利言:“阿諾河上,通過靈巧、德性和財富,人們逆流而上,從而獲得榮譽、財富、尊嚴、地位、智慧和幸福。你將在河畔看到這些東西的標志:紋章、武器和書籍等”; “這些東西顯示了在佛羅倫薩阿諾河畔出生的人們所擁有的尊嚴和榮譽。”[19]22-26阿諾河在這幅插圖中的象征意義,與身后的古羅馬圖景緊密關聯,象征著美第奇家族治下的佛羅倫薩輝煌程度甚至是高于古羅馬的。書籍標題與作者姓名位于場景上方,其背景是一層面紗,標志著對標題和作者姓名權威性的揭示[19]23。查爾斯·戴維斯(Charles Davis)曾認為:阿諾河神背后的古羅馬圖景并無對《建筑論》的寓言作用[27]。然而,正如美第奇家族的像徽被用來使科西莫一世的權力主張合法化一樣;作為《建筑論》作者,阿氏的名字和權威性被瓦薩里通過古羅馬建筑意象進行合法化是完全合理的。首先,插圖中美第奇像徽的權威力量,賦予了作者瓦薩里和巴托利作為宮廷文化宣傳者和人文主義學者的權威地位。另一方面,通過在插圖中引入羅馬古跡并將阿氏的姓名置于其上,巴托利和瓦薩里認可了這部文本的權威性,并在莊嚴的古典時代、輝煌的公民生活和美第奇宮廷之間創造了一個聯系點。通過瓦薩里和巴托利的圖像構思和印刷實踐,阿氏在去世近一百年后被再次喚醒,甚至變得更加重要。

本案例表明:插圖的印刷出版是可以結合當下需要對原始手稿中的觀念和意義進行重塑,并用以宣揚特定的意圖,從而將原始文本與新的贊助人結合起來,參與到當前的政治和美學辯論中的。巴托利版的插圖既是一種視覺修辭,也是一種宣講形式。它將建筑師定義為宮廷文化的執行者,也確認了美第奇家族的地位和權力,使其成為建筑藝術的輝煌之地、高尚之所。

利用NCEP 1°×1°的6 h再分析資料啟動模式,模擬初始時刻為2010年7月19日00時,積分步長為90 s,積分時長為72 h,每1 h輸出一次模式運行結果。在物理方案上,選取Kain-Fritsch積云對流參數化方案、YSU行星邊界層方案、Noah陸面過程方案、RRTM長波輻射方案和Dudhia短波輻射方案。由于第三層網格距為3 km,因此未考慮積云對流參數化的作用。因此,后面主要對3 km分辨率的細網格(即第三重網格)進行分析。

四、萊昂尼版《建筑論》卷首插圖:建筑圖像的個人品味

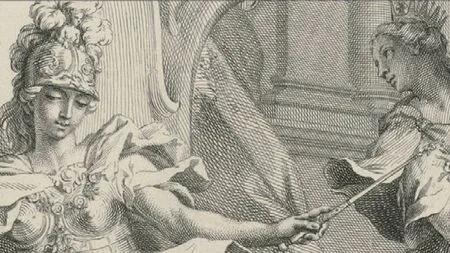

萊昂尼根據巴托利的意大利語版翻譯了第一部英文版的《建筑論》,其卷首插圖反映了18世紀早期的建筑實踐在學科專業性層面的寓意(圖5)。 萊昂尼的版本與阿氏的《論繪畫》和《論雕塑》一起出版[13]107,這種編纂方式連貫地呈現了阿氏的藝術理論。這幅插圖是根據熱那亞畫家塞巴斯蒂亞諾·加萊奧蒂(Sebastiano Galeotti)的草圖“藝術的寓意”(Allegory of the Fine Arts)改繪而來(圖6),最終由荷蘭畫家伯納德·皮卡爾(Bernard Picart)印刷制作,他還嚴謹地依據巴托利版印在封面頁反面的阿氏肖像畫刻畫了圖中的阿氏肖像[28]。該插圖擺脫了對當權者和贊助人的寓言性贊美。

圖5 萊昂尼版《建筑論》卷首插圖 1726 荷蘭國立博物館藏

圖6 藝術的寓意 1724 多倫多安大略省藝術館藏

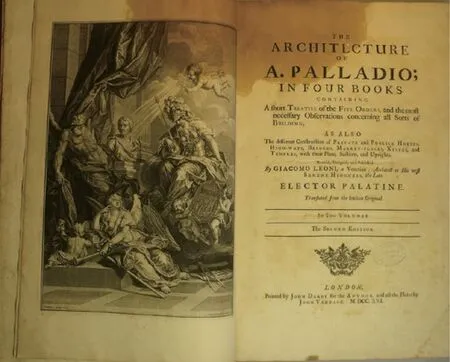

為進一步挖掘該插圖中的建筑觀念,我們首先需要將出版人、當時英國建筑界的品味和當時在英國風靡的意大利壯游(grand tour of Italy)等因素聯系起來考察,并思考建筑學論著在該聯系中扮演著何種角色。萊昂尼是一名活躍的建筑師,1708年,他在杜塞爾多夫(Dusseldorf) 獲得了選帝侯卡爾·菲利普(Carl Philip)的贊助,為約翰·威廉(Johann Wilhelm)建造了本斯堡城堡[29]。他出生于威尼斯,對威尼斯建筑尤其是帕拉第奧的建筑十分熟悉,并于1715至1720年間在倫敦出版了帕拉第奧的《建筑四書》[13]356。他通過宣傳將自己塑造為意大利建筑的專家,奠定了自己在英國建筑界的專業價值。他在《建筑四書》后出版的《建筑論》是為了滿足18世紀英國知識分子對意大利繪畫及建筑禮儀的熱愛而做出的努力。 在出版之外,萊昂尼也設計帕拉第奧風格的建筑,他為那些去意大利壯游后想回英國鄉村再現威尼斯景象的游客們設計過許多帕拉第奧式的鄉間別墅。此外,他還在《建筑論》中添加了許多他自己的設計圖紙作為補充。《建筑論》的標題頁最后寫道:“其中加入了他自己的一些對公共和私人建筑的設計 ”(圖7)。但實際上,直到1729 年第三卷的出版,這些版畫才在書中正式出現。這是繼詹姆斯·吉布斯(James Gibbs)的《建筑之書》(Book of Architecture,1728年)之后,第二本在英國出版的個人作品集。可見,在18世紀的英國,個人的審美品味能夠得到充分發揚。《建筑論》服務于個人的、學科的、知識的美學,而不僅是宣揚統治者的權威,這在卷首插圖中得到了充分反映。

圖7 萊昂尼版《建筑論》的意大利語和英語扉頁 1726 海德堡大學圖書館藏

萊昂尼版的插圖是一個呈兩點透視的室內場景,并未強調任何特殊的權力要素。三位女神正在與臺上威坐著的、以密涅瓦為原型繪制的不列顛尼亞(Britannia)交流知識。椅子上方的人臉圖案為圣喬治(St George)的形象,它是畫面中唯一指代英國統治權力的標志(圖8)。帶有女性徽章的頭盔、端部帶有百合花飾、球體以及十字架的權杖、胸牌、扣子和斗篷則是更普遍意義上的權力標志(圖9)。萊昂尼版的獻詞也寫得比較模糊,并未指明是獻給喬治一世還是喬治二世。但獻給喬治一世的可能性更大,因為這部著作是在1730年才在喬治二世的授權下印刷合訂為三卷本的(圖10),而《建筑論》英文版的首次出版年1727年恰是喬治二世成為國王,喬治一世去世的年份,而成書必定是在此之前的。故該書是獻給喬治一世的可能性更大。故若獻詞是獻給已故的喬治一世的,而進入印刷合訂并大量發行的時間是喬治二世當權的1730年,那么該作品注定不會像16世紀版的插圖那樣充滿政治宣傳色彩。

圖8 插圖局部1 荷蘭國立博物館藏

圖9 插圖局部2 荷蘭國立博物館藏

圖10 授權印刷頁,荷蘭國立博物館藏

畫面中,“繪畫”呈淡定的坐姿,并伴有一位普童(putto)。我們可以通過調色板、畫筆和她倚靠著的自畫像等符號來識別她;“建筑”的化身則以跪姿呈現,可通過尺子和圓規等符號認出,她似乎在對面的阿氏肖像畫前顯得有些羞怯。在畫面中,“繪畫與不列顛尼亞”以及“建筑與阿爾伯蒂”之間形成了一對交叉軸線,不列顛尼亞的權杖引導建筑看向阿氏的肖像。對這條軸線的強化是極為重要的,它寓意著阿氏在建筑學科中的權威地位。在這兩個角色之間還有一個被丟棄的面具;這個神秘的符號被用來暗示《建筑論》文本的啟示意義,而不列顛尼亞的說教姿勢更是強化了阿氏和文本的權威性。與此前萊昂尼為凸顯英國皇室慷慨的贊助而將為帕拉第奧《建筑四書》創作的插圖中的不列顛尼亞設計為構圖核心的做法不同(圖11),此處明確地將阿氏作為教學的典范,視覺的核心。阿氏肖像畫后的女神象征著佛羅倫薩(Florence),是阿氏的故里,可以通過她的百合花吊墜和城垛狀的皇冠來判定。她托著阿氏的肖像,上面寫著 “佛羅倫薩的阿爾伯蒂”。在她的上方,一個手持飄帶的普童正緩緩下降,用古典的言辭贊美著阿氏:居于至美(summo decore nitescat)。

圖11 萊昂尼版《建筑四書》扉頁與卷首插圖 牛津大學圖書館藏

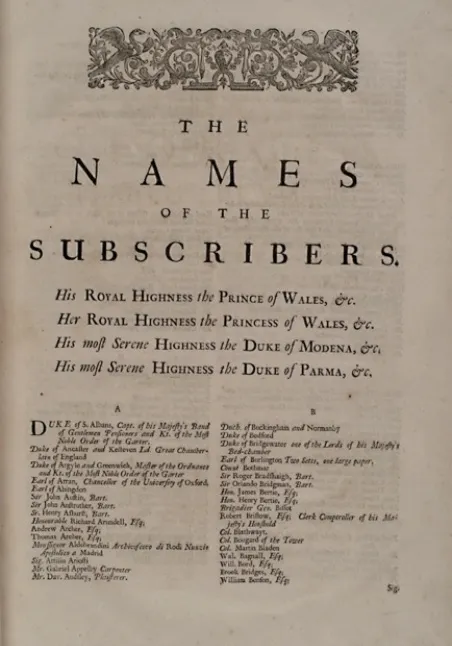

與16世紀版的插圖對權力和意識形態的宏大敘述不同,這組圖像語言被放置在一個更具體的室內場景中,依靠環境中更小更隱晦的符號來暗示微觀的意義,這表明同樣一本《建筑論》在兩個時代中的目的取向是完全不同的。一方面,在巴托利版的插圖中,每個人物的寓意都通過古代的元素得到加強。圖像的敘事和觀念,依賴于觀眾對圖像潛在的敘事性與歷史元素的解讀。畫面中人物順序的安排也促進了圖像的可讀性,佛羅倫薩和科西莫一世被安排在該敘事的源頭。相比之下,萊昂尼版的插圖則給讀者呈現了一個單一的、統一的戲劇性畫面。插圖脫離了對地域和贊助人的簡單認定,將建筑作為一種抽象的藝術來表現。雖然不列顛尼亞被具體地表達出來,但并未確認誰才是直接贊助人,更沒有強調其宮庭秩序是公民建筑觀的代表。而在16世紀,這種帶有權威色彩的價值觀在插圖中體現的很明顯,目的在于將贊助人的建筑價值觀傳遞給下級統治者,并敦促他們不斷地宣揚這些觀念。另一方面,雖然萊昂尼版是獻給英國皇室的,但除獻詞外,還附有一份記錄了350名訂戶的訂閱名單(圖12)。該訂閱數和上面記錄的來自各行各業的中產階級訂戶削弱了該論著作為政治宣傳物的目的,增強了其學科專業層面的目的。其中,尼古拉斯·霍克斯莫爾(Nicholas Hawksmoor)(原文為:Nicholas Hawkesmore)、約翰·凡布魯(John Vanbrugh)和克里斯托佛·雷恩(Christopher Wren)等建筑師的名字與貴族、領主以及公爵并置。此外,也不乏有木匠、書商和各類紳士。這份職業多樣的名單從側面佐證了其卷首插圖在敘事中對政治隱喻的剔除。插圖中的“建筑”和“繪畫”承擔著審美的角色,并為象征著智慧(密涅瓦)的“不列顛尼亞”服務,智慧對阿氏的指引也使其獲得了作為建筑師的職業榮耀⑧[16]17-18。對萊昂尼而言,這個神話場景被理想化為一種知識形式,一種只受審美價值的抽象構建約束的知識。建筑與繪畫結合在一起,將這幅印刷版畫塑造成一種充滿美感的商品,重現了古典尤其是意大利藝術的高雅地位,進而呈現給英國的市場。

圖12 萊昂尼版《建筑論》的訂戶名單 海德堡大學圖書館藏

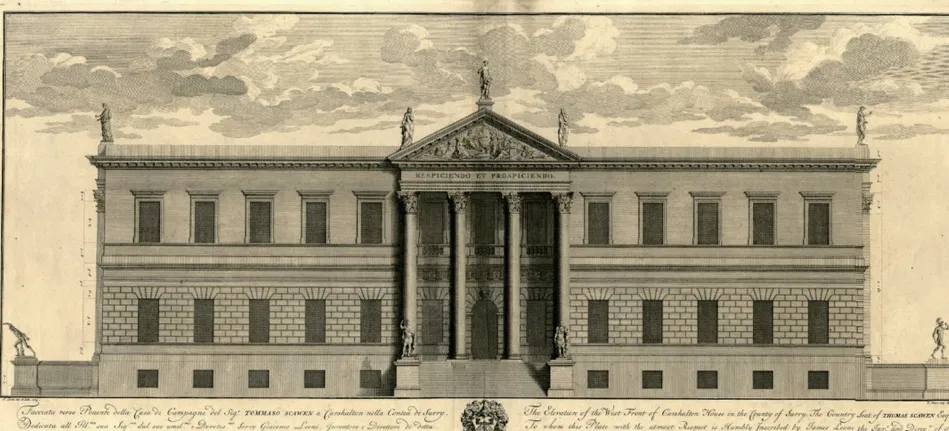

有趣的是,在《建筑論》附錄中有一幅萊昂尼為薩里郡卡沙爾頓公園(Carshalton Park in Surrey)大樓設計的方案,直接呈現了他對建筑與印刷圖像之間辯證關系的思考(圖13)。立面展示了一個包含四根科林斯柱式的古典立面形象,柱式之上的山花上再現了《建筑論》卷首插圖的內容,并根據其三角形的框架作了些許調整。山花下的橫楣鐫刻著“respiciendo et prospiciendo”(回顧過去,展望未來)的銘文,賦予了建筑學融貫歷史與未來的使命感(圖14)。萊昂尼通過將《建筑論》的卷首插圖轉譯為建筑的一部分,確保了彼此之間進一步的宣傳效益,深刻地傳達了印刷物與建筑間的互惠性。

圖13 卡沙爾頓公園大樓西立面 大英博物館藏

圖14 卡沙爾頓公園大樓西立面的山花和橫楣銘文 大英博物館藏

五、結語:“印刷物”將與“建筑”共生

印刷物前所未有地提高了阿氏建筑理論的傳播效率,使其建筑論著的知名度遠高于其建筑實踐。印刷似乎“扼殺了”他的建筑。但在上述分析中,我們看到了從16世紀的意大利到18世紀的英國,印刷圖像促進了建筑觀念在政治、學科以及貫穿其中的建筑師角色等方面的轉變,這對建筑學的發展有極大的進步意義:第一,從巴托利版到萊昂尼版,兩幅插圖通過建筑隱喻了“從主動政治化到被動政治化”的觀念轉變。第二,兩幅插圖隱喻了建筑作為一門學科,從公民文化到個人品味的轉變。第三,兩幅插圖反映了建筑師在社會中所扮演的角色從“文化權威”到“藝術專家”的轉變。

通過對這兩幅卷首插圖的分析,我們再回顧雨果提出的議題便會發現:當建筑在16世紀作為一種權力的傳播媒介,并對集體產生影響時,印刷術也許能夠取代建筑的傳播功能并進而“扼殺它”。但在18世紀,政治對建筑印刷物的授權機制變得微弱,建筑作為一門藝術和學科又找到了其自主性,此時印刷物無法扼殺建筑。此外,建筑所固有的物質性、時空性和在地性也是印刷媒介無法替代的。因此,與“這將扼殺它”的對立關系不同,印刷物通過承載建筑觀念并見證其變遷而與建筑和諧共生!

注釋:

① 第一,前圖像志分析 (pre-iconographic analysis),識別圖像內容;第二,圖像志分析 (iconographic analysis) , 解析圖像中的典故寓意。第三,圖像學分析 (iconological analysis) , 結合圖像的時代、地域,及其藝術家、 贊助人的意圖來解讀其意義。

② 9世紀初查理曼大帝的宮廷書房對古籍的謄抄與保存是《十書》留存至今的原因,它于1414年在瑞士圣加爾修道院圖書館被波喬·布拉喬利尼(Poggio Bracciolini)“重新發現”。

③《十書》扉頁最后一句話意為:“配有插圖和索引,以便閱讀和理解”。

④ 阿氏是佛羅倫薩巨賈洛倫佐·阿爾伯蒂(Lorenzo Alberti)的私生子,無正統的家族身份。其家族因支持1378年的“梳毛工起義”(Tumulto dei Ciompi)而遭到佛羅倫薩官方的放逐,直到1428年后才獲準重返故里。

⑤ 瓦薩里為美第奇家族設計的卷首插圖已經成為一種程式:一個宮廷式入口、使用富有寓意的人格化形象以及古典裝飾。

⑥ 科西莫一世是美第奇家族旁系的后代,但他后來恢復了家族對佛羅倫薩的統治。

⑦ 科西莫一世十分注重自己當選佛羅倫薩公爵的日期,故摩羯宮圖在很多地方象征著他的權威。

⑧ 在《論繪畫》導言部分, 密涅瓦被稱為“可感的智慧”。