無言的守望

高雄輝

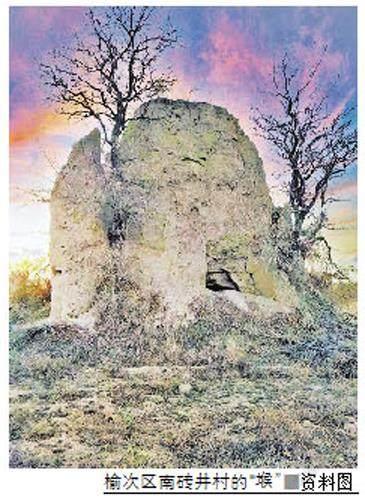

在榆次城東北方向的烏金山鎮境內,有十余處古老的土臺,分布在要羅、地王梁、瓦子坪、福元溝、什貼、小寨、要店、峪頭、南磚井、西莊等村的農田、山梁或路旁。這些土臺的高度約4至5米,底部周長約10余米,總體呈覆斗形,四角上狹下闊。多數土臺歷經風霜,已殘損不全。

經過這里的人們不禁要問,這些土臺是做什么用的?什么時候建的?長久以來,當地的一些村民以及部分專家學者認為,這些土臺是古代遺留下來的烽火臺。我們都知道,烽火臺是古人為了防止敵對政權入侵而修建的預警設施。遇有敵情發生,白天施煙,夜間點火,臺臺相連,傳遞消息。然而,烽火臺一般設置在國家的邊境之處。從地理位置上看,榆次在古代從未成為哪個朝代、哪個時期的邊境城市,位于山西腹地的榆次不太可能有烽火臺的設置。

更重要的是,無論從建筑形制還是體量上看,榆次現存的土臺都與古代長城沿線的烽火臺存在一定的差異。古代的烽火臺,臺面上常常建有房屋及燃煙放火的設備,臺下有羊馬圈、倉庫甚至兵營等建筑,體量較大,多為空心。而榆次現存的土臺是實心的,且臺頂面積僅幾平方米,不具備士兵駐扎守望及施放煙火作業的空間條件。查閱榆次古代的地方文獻,也并無一處記載將這些土臺明確稱為烽火臺。因此,烽火臺的說法恐怕是一種誤解。而土臺究竟是做什么用的,還需另做考量。

值得慶幸的是,清代乾隆、同治年間的兩部《榆次縣志》為我們研究這些土臺提供了極為珍貴的圖像資料。在兩部縣志所繪制的《榆次縣境圖》內,都繪有這些土臺的圖像,位置與現存的土臺遺跡高度吻合。據古地圖顯示,這些土臺是沿著古代京省官道和川陜官道而建的。官道從壽陽入榆次至三岔口分為兩路,一路向西南入榆次城,一路向西北至省城太原。官道旁每隔幾公里便有一座土臺,且在臺頂豎有旗桿,掛有旗幟。遺憾的是,縣志中并沒有說明這些土臺的名稱及作用。

筆者通過實地考察、走訪相關人士,查閱相關史料及研究文章后發現,這些土臺是古代交通道路上分程記里的工具——“堠”。古人也稱之為“堠子”“堠程”“路堠”“里堠”“土堠”“里隔柱”“土墩”等。

查閱古代典籍不難得知,“堠”是古代記錄里程的土堆或土墩。明代字典《正字通》云:“堠,封土為臺,以記里也,十里雙堠,五里單堠。”清代《康熙字典》中也說:“堠,土堡也。又封土為壇,以記里也。五里單堠,十里雙堠。”通過這些解釋,我們可以得知,“堠”就是我們今天在公路上常見的路標,其作用有二,一是記錄里程;二是指示方向。“堠”的建造工藝雖然簡單,但為古人出行時記錄里程、辨別方向起到了重要作用。

有學者認為,黃帝游幸天下時,“道路有記里堆”,因而以為“封堠”之制始于黃帝時代。當然,這只是傳說而已。“堠”的始源已難究其詳。據《后漢書·和帝紀》記載:“舊南海獻龍眼、荔枝,十里一置,五里一堠。”意思是從廣州到洛陽的路上,每隔十里路就要設置一個驛站,每隔五里路就要設置一個土臺作為標記,也就是“堠”。這是史書中現存關于“堠”的最早記載,說明古人用“堠”記錄里程,最遲在距今約兩千年前的東漢時期就開始了。古代還曾設有專門的官員來管理和維護這些土臺,稱之為“堠吏”。

“堠”在路旁,因而常常成為詩人記錄離別的象征物,柳宗元《詔追赴都回寄零陵親故》:“岸傍古堠應無數,次第行看別路遙。”范成大《楓橋》:“墻上浮圖路傍堠,送人南北管離愁。”韓愈《路傍堠》:“堆堆路傍堠,一雙復一只,迎我出秦關,送我入楚澤。”陸游《絕句》:“山遮水隔重重堠,雨練風柔處處花。一病半年能不死,又將此恨醉天涯。”這些旅途中常見的“堠”,寄托了古代行旅詩人無盡的憂思和惆悵。

榆次烏金山鎮境內的一條古官道,自京城一路南下后,向西穿越巍巍太行山,至要羅村入榆次境。繼續向前,即可抵達省城太原乃至川陜各省,在歷史上有舉足輕重的戰略意義。如今,古官道的路面大多已被216省道榆盂線和青銀高速太舊段覆蓋,僅有東面要羅村至壽陽西嶺鋪之間3.5公里的路段和西面晉中豐潤澤科技農業開發有限公司園內2.5公里的路段保存完好,成為研究這條古官道的寶貴實證。

土聚于中央,既中且正,散于四維,厚載萬物。封土為壇,便利行旅,以記里程,導引方向。小小的土臺,背后卻有大大的文章。“堠”在技術層面上促進了封建統治時期道路交通系統的構建,有力強化了封建王朝在地方空間的控制力,對研究中國古代交通史、歷史地理具有十分重要的價值。

佇立于榆次田野上的“堠”,與千年古道相生相伴,傳承著悠久厚重的古代官道文化,見證了先民篳路藍縷、以啟山林,直至今天發展到高速公路、高鐵動車、航空航天時代的滄桑巨變,是榆次這塊土地上彌足珍貴的文化遺產……