“完美監獄”是否在縱容犯罪?

李亞麗

疫情之下,就連最為森嚴的監獄也面臨改變。近期美國司法部宣布,此前數千名因疫情獲釋的囚犯將不必重返監獄。2020年3月,為遏制新冠疫情,美國國會曾通過法案,允許部分犯人離開監獄,進入“家庭監禁”。

不同社會背景和監獄體系下的罪犯,行為與再犯率有著明顯差異。這不禁讓人思考,罪犯應為自己所做錯的事,以及給他人帶來的傷害,受到酷刑懲罰甚至非人待遇,還是應被給予足夠的尊嚴和尊重,側面激勵其改變面對社會生活的態度?哪種方式更有可能降低一個國家的犯罪率?

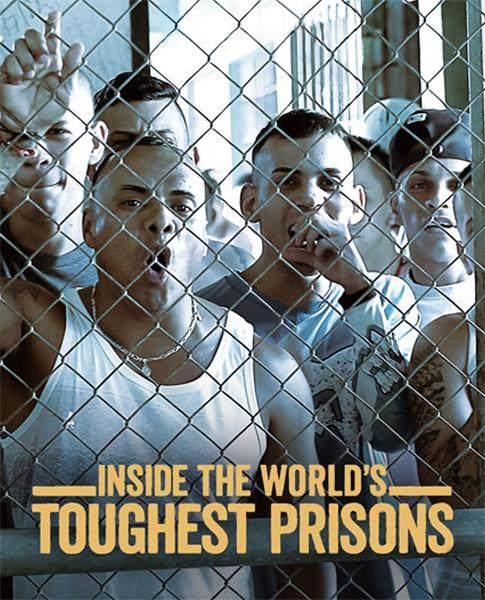

在紀錄片《深入全球最難熬的監獄》(Inside the World's Toughest Prisons)里,被誤判入獄12年的英國記者拉斐爾·羅,以及其他一些人,通過親身體驗揭開了不為人知的監獄實況。

位于中美洲的哥斯達黎加,在西班牙語中意為“富庶的海洋”,是世界熱門旅游點之一。然而光鮮背后,其地理位置的優勢,反而使該國成為可卡因北上的交通要道,國際販毒集團正在蜂擁進入哥斯達黎加。

在過去數年,毒品的涌入引發了大量的團伙暴力行為,這也使得位于哥斯達黎加的改革監獄(La Reforma Prison)成為了拉丁美洲最高安全等級監獄之一。這里關押了超3000名高危級別罪犯。

“改革監獄”宛如年代古早的動物園:狹小的空間被破舊的鐵欄鐵窗隔開,骯臟不堪、人滿為患,新進的罪犯需要在充滿惡臭的隔離區待上若干時日;生銹的鐵門、燒焦的墻皮、劣質的床墊將犯人們包圍,這里沒有燈,等待他們的不只是物理空間上的黑暗,還有那不知何時到來的分配日期。

不同形狀的監區,關押著風險級別不同的犯人,一般分為低級、中級和高級風險區。中、高級風險監區的生存環境非常惡劣。淋浴室極其簡陋,單個浴間被破損的墻壁隔開,沒有熱水、沒有電,只能靠倒水來沖洗身體和清潔如廁區。

新人進入監區之后,最好不要表現出恐懼,也不要挑戰獄中大佬的權威,否則會被欺負得很慘。事實上,監區的氣氛非常緊張,暴力事件不斷。例如,100多名危險罪犯被關在一個小院子的4間擁擠牢房里,一塊面包卷,一個煙頭,都可能引發一場爭斗。

這些人寧可像動物一樣被對待,也不愿住進“天堂”。

在這里,監獄一方對罪犯幾乎秉持“放棄治療”的態度,關他們的目的就是懲罰和壓制,談不上改造,更沒有為其回歸社會而做的準備。

在此工作的獄警,也仿佛經歷著另一種“監禁”。顯然,他們并不打算投入過多的人文關懷在這惡劣又枯燥的環境中,入獄的罪犯常常經歷著非人對待。

很多人要么年少入獄,在牢房中一點點消磨掉青春;要么多次入獄,在罪惡折返中消耗掉大半生。由于沒有接受“改造”的想法,大部分人常常是無事可做的,只是走來走去,打發時間。只有少部分人,用綁上水瓶的木棍替代杠鈴,三五個人一起鍛煉,用健身來緩解大腦的壓力,發泄心中的憤怒。

可是,在這些懲罰與非人道處理之下,監獄的存在似乎并沒有讓犯罪減少,反而使其成為滋生仇恨與衍生罪行的墮落機器—哥斯達黎加社會的犯罪率與再犯罪率居高不下。

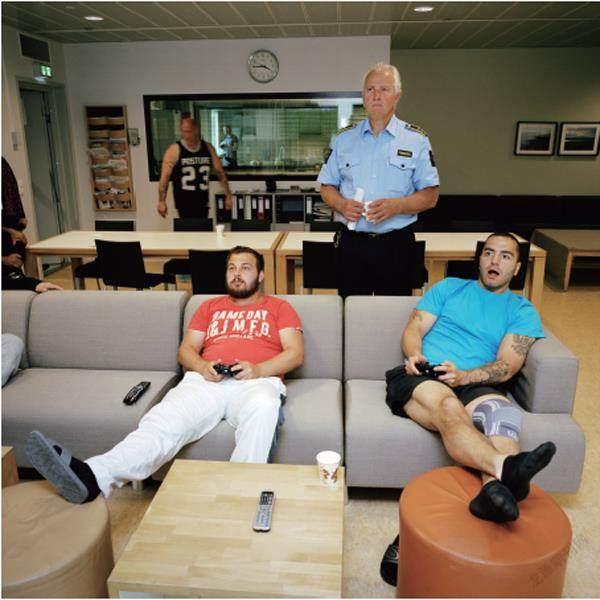

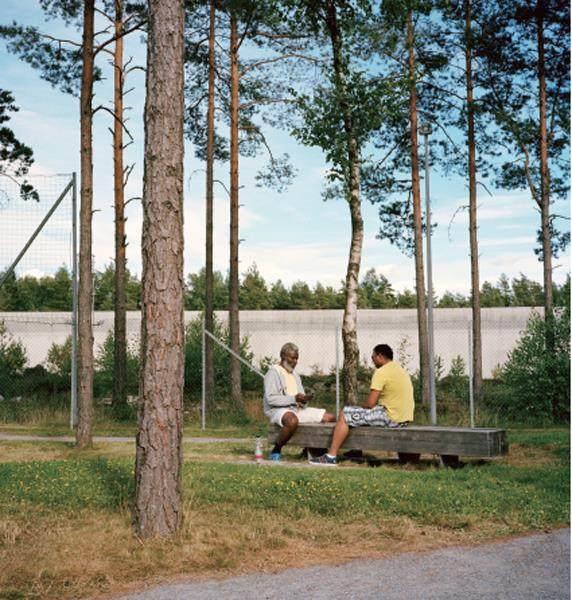

犯人在挪威哈爾登監獄。圖/ K n u t Egi lWang

對于這種情況,政府很難再坐視不管。近年來,新型監區開始在監獄內部的低風險區試行。

新區表面上如同“迪士尼樂園”一般:獄友可以在園區內四處走動,教育機構、工作間、多功能健身房、足球場、洗衣房以及廚房一應俱全,寬敞的空間可容納700人。老區和新區相比,宛如“地獄”和“天堂”。

政府期待這“天堂”能緩解監獄壓力和社會張力,并為改造罪犯創造更多可能。然而意料之外的是,獄友們似乎對這“天堂”并不感興趣。這個新區空空蕩蕩,很多犯人寧可擠在擁擠又骯臟的監區也不愿來,而原因是住在這里需要簽署協議,保證遵紀守法,一經發現有越界行為,會招致嚴懲。

什么樣的“越界行為”吸引力大到,這些人寧可像動物一樣被對待,也不愿住進“天堂”呢?

事實上,監獄里住了大把的癮君子。很多人被關進監獄之后,就開始想方設法賣毒品賺錢。甚至有人故意設計反復入獄,以在外面弄到便宜的毒品后,進監獄再賣給癮君子。但“吸毒”和“毒品交易”在新區顯然是明里暗里都不被允許發生的。

或許,對于哥斯達黎加來說,比起花大力氣改變監獄和罪犯,在教育和就業等方面加大投入,從更深層面改變民眾的思維、素質和生活水平,更為緊要和有效。

和哥斯達黎加“改革監獄”處境類似的,還有哥倫比亞波哥大(世界可卡因最大產地)監獄、羅馬尼亞克拉約瓦監獄等,然而,并不是所有關于罪犯改造的嘗試都是失敗的。在距離瑞典邊境24公里的一片松樹林中,有一所最高安全等級的監獄,正在成為監獄中的“典范”。

2010年,在挪威哈爾登,一所為殺人犯、毒販及暴力罪犯等準備的最高安全等級監獄落成。這所監獄設施先進,以25%~30%的低再犯率聞名。

和“改革監獄”動輒數十年刑期不同,在挪威,不管犯下多么嚴重的罪行,最長刑期都是21年;并且在監獄中,獄警不會以武力等方式懲罰罪犯。在他們看來,進監獄本身就是一種懲罰,犯人也需要擁有被尊重的權利。而這樣的尊重,可能就是改變犯人思想意識的關鍵。

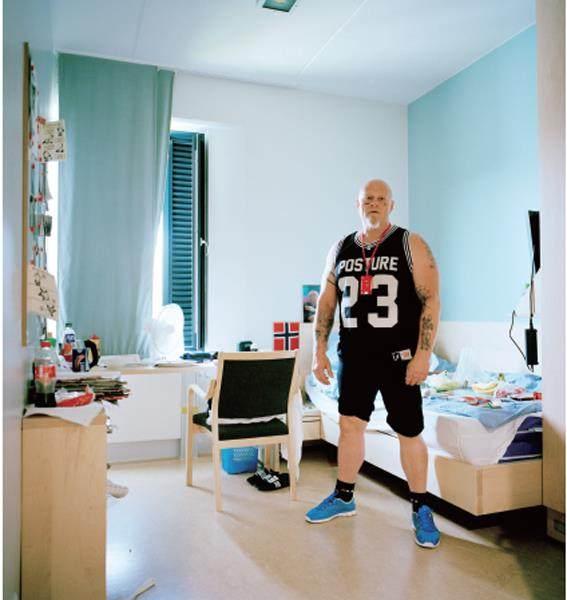

在挪威哈爾登監獄(Halden Fengsel),獄警會跟剛入獄的犯人握手,表示禮貌性歡迎。然后,有專業人員對新犯人進行觀察和精神評估,并根據犯罪等級和評估結果將其送往不同的監區。值得注意的是,這里的獄房每人一間,宛如酒店套房,有電視、櫥柜、冰箱,干凈整潔,設備齊全。

在休閑區,獄警不會像監工一樣到處游走視察,而是坐在沙發上和獄友們愜意聊天,或者定期組織會談治療,像對朋友一樣對待他們。這些獄警會用兩年時間學習沖突管理、心理學、犯罪學、法律、社會工作以及倫理學等課程,以最有效地幫助罪犯認識到,自己有責任對犯罪行為承擔責任,而不是一味地推卸給環境。

在挪威,不管犯下多么嚴重的罪行,最長刑期都是21年。

獄警們認為,這些犯人的罪行已經發生,無法改變,但他們犯罪行為背后的動機與思想意識,是可以被了解并慢慢改變的。如果獄警們可以成為好的榜樣,讓他們明白和學習該如何彼此相待,那就會影響到他們出獄后的行為舉止。

但這并不意味著監獄對罪犯們無限寬容。相反,這所監獄的“嚴苛”體現在另一個方面—“改造”。根據監獄的規則,每一位犯人都被要求從事做飯、打掃、學習、工作等活動,如果拒絕,就會在相應的活動時間被鎖在獄房中,長達一整天。

比如,監獄每天只會為犯人們提供一頓飯食,如果還需要其他食物,就必須自己做。有趣的是,監獄中還有超市,物品齊全,每位犯人都可以用自己在獄中工作掙得的“工資”,來購物消費。監獄有修車工廠、廚房等地方,都為犯人們提供了工作機會。

或者也可以學習。監獄請來了專業的木工、油漆、機電甚至音樂等課程的老師進行教學。這里的一切設計,都似乎在幫助罪犯學習一件事:建立責任感。

盡管如此,當局并沒有放松對這些危險人士的看管。哈爾登監獄雇了350名獄警來看守259個犯人,并且設計了一套復雜的監控系統,來追蹤犯人在整個監獄內部的行動。為了對付極具攻擊性、不守規矩的罪犯,監獄還設計了一個獨特的地下通道系統,可將制造麻煩的犯人悄無聲息地帶走,而不影響其他犯人正常活動。然而據統計,在8年內,這個可怕的地下通道只被使用過一次。

挪威哈爾登監獄,犯人在做陶藝(圖/KnutEgil Wang)

哈爾登監獄的設計,非常典型地傳達了北歐的“正常化原則”(The Normalization Principle)。這一原則的核心在于,把身心障礙者看作平等的公民,認為其應有權利過“人性化生活”。

最早提出“正常化原則”的是瑞典人B. Nirje。他強調,心智障礙者應該享有與其他人一樣的教育、就業、休閑生活與公民權,并取得所需的服務。心智障礙者也應該有成長、發展與自我決定的權利,并且一樣具有作為“公民”的社會地位。

哈爾登監獄每年為每個犯人的花費,高達12萬美元。

也就是說,如果你像對待動物一樣對待犯人,他們就會成為動物;如果對最不知悔改的犯人都給予尊嚴和尊重,大概就可以讓其中一些人變得有責任感并且遵紀守法。

雖然批評家們并不贊成這種做法,認為犯人理當接受嚴酷懲罰而不是這種待遇,而事實是,這種人道主義的監獄管理方法確實達到了一定成效:30年前,挪威囚犯的再犯罪率是70%,而現在只有20%~30%。

這樣看來,哈爾登監獄似乎是監獄中的典范,這樣的“完美監獄”能被大范圍地完美復制嗎?

就目前來看,答案顯然是否定的。高質量的設計、高水平的獄警人才,同時意味著高投資。據統計,哈爾登監獄每年為每個犯人的花費,高達12萬美元。這并不是在每一個政府的經費中都可以籌出來的,尤其是在許多國家罪犯數量明顯增長的情況下。

另一方面,罪犯自身受教育的程度、原本的經濟能力等因素,也會很大程度影響其是否有接受改造、服從規則的意愿和動力。

不過,哈爾登監獄的“成功”確實從精神上給我們上了一課:監獄存在的意義,到底是懲罰罪犯還是改造罪犯?對待“罪”,我們最好的處理方式該是“恨”,還是“愛”呢?

責任編輯吳陽煜 wyy@nfcmag.com