高齡患者PICC導管相關性上肢深靜脈血栓發生風險的列線圖模型構建與評估

閆 影, 齊曉玖, 蘇 倩, 王 培,

(1.北京醫院 國家老年醫學中心 中國醫學科學院老年醫學研究院 腫瘤科, 北京, 100730;2.北京醫院 國家老年醫學中心 中國醫學科學院老年醫學研究院 第二住院部科, 北京, 100730)

經外周靜脈穿刺中心靜脈置管(PICC)可為患者提供長期靜脈治療途徑,導管尖端位于中心靜脈深靜脈內,不易脫出,能夠減少藥物對血管的刺激,且留置時間較長,使患者生活質量明顯提高[1]。但PICC相對于靜脈而言是異物,留置過程中不可避免出現并發癥,其中上肢深靜脈血栓(DVT)是較為嚴重的并發癥之一。 PICC相關性上肢DVT形成后多數患者無明顯癥狀,僅當患者局部出現紅熱腫痛時才進行處理,且通常被認為機械性靜脈炎,導致DVT漏診率較高。上肢DVT處理不及時,可破壞靜脈結構,而急性期栓子脫落可能會引發肺栓塞甚至死亡[2]。研究表明[3],DVT形成后是否能夠及時發現與預后密切相關。目前臨床上關于PICC導管相關性上肢DVT的研究主要為危險因素分析,建立的風險預測模型缺乏特異性。而Autar量表和Caprini量表對上肢DVT預測的靈敏度與特異性較低。列線圖模型能夠將各危險因素進行整合,計算出特定個體發生某種事件的概率,且臨床應用較為靈活。目前國內外研究證實該模型可用于預測術后DVT[4]、術后譫妄[5]的發生概率,但用于高齡患者PICC相關性上肢DVT的預測臨床鮮見報道。本研究基于PICC相關性上肢DVT形成的危險因素建立高齡患者PICC相關性上肢DVT的列線圖模型,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

回顧性分析2014年1月—2019年12月本院收治的362例高齡PICC置管患者臨床資料,男220例,女142例,年齡80~96歲,平均(86.42±2.08)歲。入選患者年齡≥80歲,排除合并血液系統疾病、肝臟疾病及其他疾病導致凝血功能障礙患者,PICC置管前存在凝血功能異常、臨床資料不全患者。

1.2 方法

采用自制調查表回顧性分析362例高齡PICC置管患者臨床資料,統計患者性別、年齡、體質量、吸煙飲酒史、基礎疾病、手術史、置管前D-二聚體(DD)水平、高血壓史、糖尿病史、穿刺次數、穿刺部位、導管尖端位置等。統計上肢DVT發生率,分為DVT組與非DVT組,單因素與多因素logistic回歸分析篩選影響高齡PICC置管患者上肢DVT發生的危險因素,使用R軟件構建預測上肢DVT發生風險的列線圖模型。

1.3 觀察指標

上肢DVT診斷標準:彩色多普勒超聲檢查進行臨床病理診斷,靜脈管腔不能被壓癟,管腔內可見實性回聲;脈沖與彩色多普勒血流顯像無法探及管腔內血流信號;可探及血流信號,但頻譜異常;乏氏反應減弱或消失;擠壓肢體遠端無血流增強表現。

1.4 統計學方法

2 結果

2.1 上肢DVT發生率及單因素分析

362例高齡PICC置管患者中有74例發生上肢 DVT,發生率為20.44%(74/362)。按照是否發生上肢DVT,分為DVT組(n=74)與非DVT組(n=288)。單因素分析顯示,DVT組體質量>25 kg/m2、合并惡性腫瘤、置管前D-D>0.5 mg/L、置管期間手術史、穿刺部位為肘窩、導管尖端位于上腔靜脈上2/3占比高于非DVT組,年齡大于非DVT組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 上肢DVT發生率及單因素分析

2.2 影響上肢DVT發生風險的多因素Logistic回歸分析

將單因素分析有意義的變量年齡、體質量(≤25=0,>25=1)、合并惡性腫瘤(否=0,是=1)、置管前D-D水平(≤0.5=0,>0.5=1)、置管期間手術史(否=0,是=1)、穿刺部位(上臂=0,肘窩=1)、導管尖端位置(無明或鎖骨下靜脈=0,上腔靜脈下1/3=1,上腔靜脈上2/3=2)作為因變量,是否發生上肢DVT作為自變量,納入logistic回歸模型中,分析結果顯示,年齡、合并惡性腫瘤、置管前D-D水平、置管期間手術史是影響高齡PICC置管患者上肢DVT發生的獨立危險因素(P<0.05)。最終得到公式:0.126×年齡賦值+1.089×合并惡性腫瘤賦值+1.062×置管前D-D水平賦值+1.452×置管期間手術史賦值+(-13.622)。見表2。

表2 影響上肢DVT發生風險的多因素Logistic回歸分析

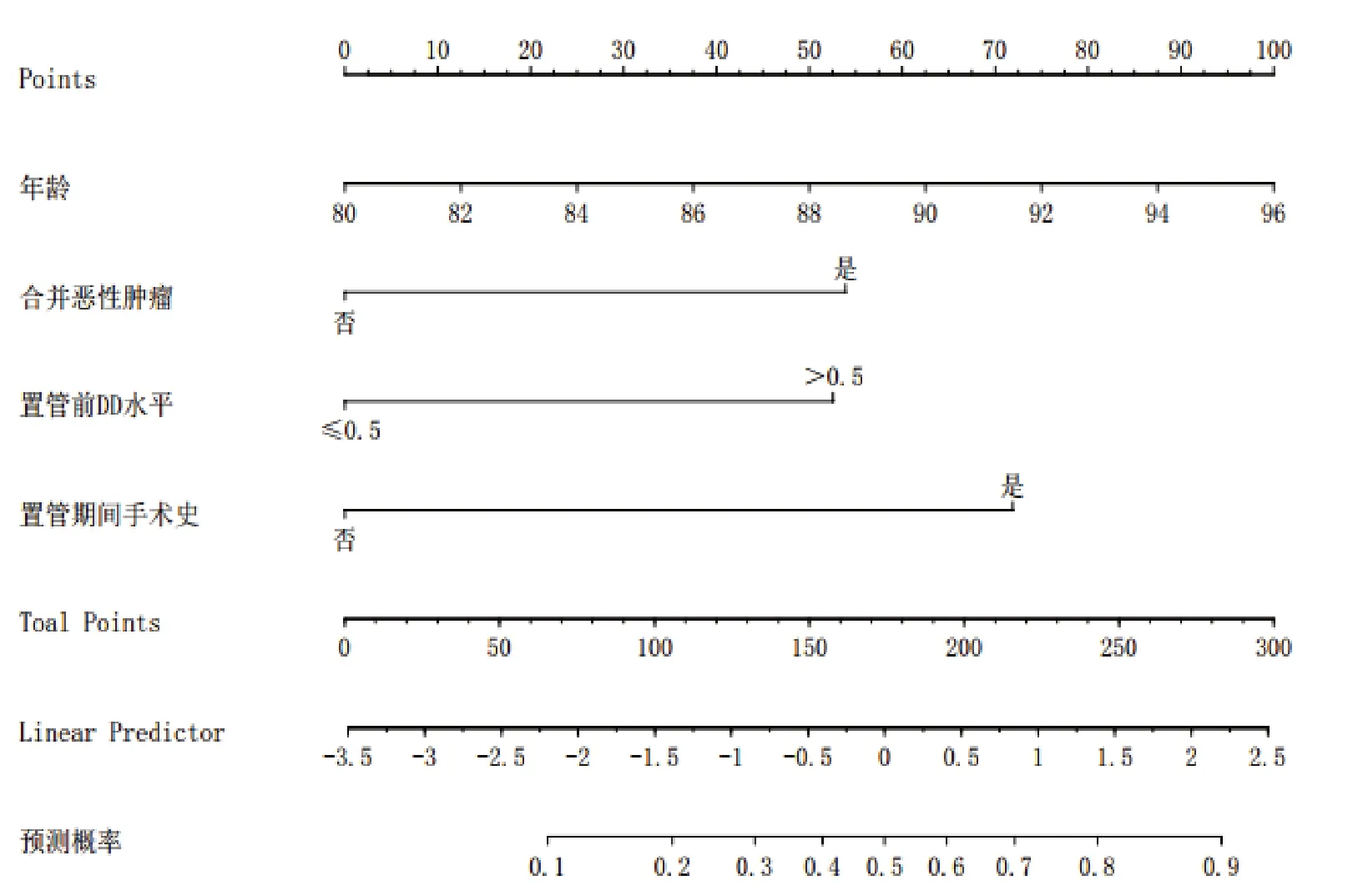

2.3 上肢DVT發生風險的列線圖模型建立

基于影響高齡PICC導管相關性上肢DVT發生的危險因素,使用軟件(R3.6.3)rms程序包建立列線圖預測模型(圖1),上肢DVT發生風險值為各影響因素之和對應的預測概率。上肢DVT發生風險隨年齡升高而增加,每增加2歲增加12.5分的影響權重;合并惡性腫瘤為54分,置管前DD水平>0.5mg/L為52.5分,置管期間手術史為72分。

圖1 上肢DVT發生風險的列線圖模型

2.4 列線圖預測模型的驗證

構建列線圖模型預測上肢DVT發生風險的ROC曲線,以Youden指數最大值為預測模型的最佳臨界值,ROC曲線下面積為0.777(圖2),表明該列線圖區分度較好。列線圖校準曲線斜率接近1(圖3)。并進行Hosmer-Lemeshow 擬合優度檢驗,χ2=9.637,P=0.291。表明該列線圖模型預測上肢DVT發生風險的一致性良好。

圖2 列線圖模型預測上肢DVT發生風險的ROC曲線

圖3 列線圖的校準曲線

3 討論

長期留置PICC導管易出現感染與血栓,臨床調查數據顯示[6-7],PICC相關性上肢DVT發生率在10%~35%,DVT可使死亡率升高至15%~50%。目前臨床有關PICC導管相關上肢DVT的研究主要集中于腫瘤患者、老年患者,有關高齡群體的研究較少。本研究對高齡PICC導管相關性上肢DVT的發生情況進行調查,上肢DVT發生率為20.44%,與劉芬等[8]研究中的33.33%相比較低,靜療專科護士的規范化操作可降低血栓發生率。PICC導管相關性DVT發生率差異較大,可能與樣本量選取差異有關。調查顯示[9],影響PICC導管相關性DVT發生的影響因素較多。本研究對影響高齡PICC置管患者發生上肢DVT的危險因素進行分析,結果顯示,年齡、合并惡性腫瘤、置管前D-D水平、置管期間手術史是影響高齡PICC置管患者上肢DVT發生的獨立危險因素。但篩選出的各因素獨立性較強,對上肢DVT的預測可能存在一定交叉或相互矛盾,預測上肢DVT發生風險的準確度欠佳。報道顯示[10],列線圖模型能夠將各危險因素進行整合,可視化呈現各個因素對結局指標的貢獻度,實現對不良事件發生風險的預測。張昊等[11]研究指出,列線圖預測惡性腫瘤患者PICC導管相關血栓的準確度與一致性良好。

本研究基于影響高齡PICC置管患者上肢DVT發生風險的因素建立列線圖模型,結果顯示,年齡是影響上肢DVT發生的獨立危險因素,列線圖顯示,高齡患者年齡每增加2歲影響權重增加12.5分。華榮譽等[12]指出,年齡越大PICC置管患者血栓發生率越高。原因可能在于,年齡越大患者合并基礎疾病可能越多,如高血壓、糖尿病、血脂異常等,損傷患者血管,上肢DVT風險升高。但也有研究指出[13],年齡僅能升高上肢DVT的發生風險,并不是DVT發生的獨立危險因素。因此,有關年齡與高齡PICC置管患者上肢DVT發生風險的關系仍有待大樣本研究做進一步分析。本研究列線圖顯示,合并惡性腫瘤為54分,Taxbro等[14]也表明,合并惡性腫瘤可增加DVT發生風險。惡性腫瘤患者一般處于高凝狀態,腫瘤細胞可激活凝血系統,促使血栓形成。

手術與DVT密切相關,手術可損傷血管內皮細胞,導致深靜脈瘀滯,使患者出現血液高凝狀態。高齡患者身體機能下降,術后恢復慢,臥床時間長,也會增加血栓風險。本研究顯示,置管期間手術為影響上肢DVT發生的獨立危險因素,與臨床研究具有一致性[15]。列線圖顯示置管期間手術史為72分,在預測上肢DVT方面具有最高的影響權重。置管前D-D水平是影響上肢DVT發生風險的獨立危險因素,列線圖顯示,置管前DD水平>0.5 mg/L為52.5分。D-D是由交聯纖維蛋白降解生成,凝血過程中,纖維系統被激活,生成纖溶酶,從而降解交聯蛋白,生成更多的D-D。因此,D-D水平升高提示纖溶活性增強,體內血液呈高凝狀態,易并發DVT。因此,對于高齡PICC置管患者置管前應篩查D-D水平,以采用針對性措施,進而預防性干預。

高齡PICC置管患者發生上肢DVT的危險因素如年齡、合并惡性腫瘤、置管前D-D水平、置管期間手術史之間存在相互影響,列線圖能夠分別將各因素對上肢DVT發生概率的貢獻度進行可視化顯示。對于高齡PICC置管且存在上述高危因素的患者進行篩查,提前進行預防性干預,有助于降低DVT發生率。本研究對列線圖預測模型的準確度與一致性進行評估,ROC曲線下面積為0.777,校準曲線斜率接近1,Hosmer-Lemeshow擬合優度檢驗,χ2=9.637,P=0.291。提示,該列線圖預測高齡PICC置管患者發生上肢DVT的區分度與一致性良好。既往研究[16-17]表明晚期肺癌是PICC-CRT的危險因素,除此之外其他研究[18]發現,相較于其他腫瘤類型,食管癌、胃癌、結直腸患者的PICC-CRT發生率也較高。

綜上所述,基于高齡患者PICC導管相關性上肢DVT發生的危險因素建立的列線圖模型區分度與一致性良好,對預防高齡PICC置管患者發生上肢DVT具有一定的臨床指導價值。本研究未對不同瘤種患者的血栓發生情況加以區分,未來仍需多中心大樣本的研究驗證不同瘤種患者的血栓發生差異。

利益沖突聲明:作者聲明本文無利益沖突。

開放評審

專欄主編點評:本文回顧性的分析了高齡患者PICC導管相關性上肢深靜脈血栓發生的危險因素,并且基于其建立的列線圖模型區分度與一致性良好,對預防高齡PICC置管患者發生上肢DVT具有一定的臨床指導價值,但危險因素也與其他研究有類似之處,應更深入挖掘。在今后的深入探索性研究中,應繼續分析不同癌種或具體用藥、D-2聚體等危險因素對血栓形成的影響。