我的《讀者》情緣

聶志平

《讀者》從創刊到現在,已經走過了41年;而在我的人生歷程中,《讀者》陪我走過了40年。

1982年,我從黑龍江考入蘭州大學中文系。那時候,大家都不富裕,普遍沒有訂閱雜志的習慣,但我們班還是有人訂了后改名為《讀者》的《讀者文摘》。當時負責從信箱取信的是一個瘦高個兒、戴眼鏡的同學秦嚴。每當看到取來的報刊中有《讀者文摘》,大家都高興得像過節一樣,我們這幫男生便會爭先恐后地排隊閱讀。

現在回想起來,午飯后到下午上課前這段時間,《讀者文摘》幾乎是被我搶到手里的。12點下課,除了排隊打飯吃飯的半個小時,到兩點前去上課,可以利用的時間只有一個多小時,我迫不及待地翻看,在上課前我肯定會看完。不抓緊看不行,因為后面還有人排著隊不斷地催呢。中午為看完《讀者文摘》不休息,下午上課眼皮就有些打架,多次控制不住,就趴在桌子上睡去。所以每當中午看《讀者文摘》,下午上課我肯定要在最后一排找個不起眼的角落坐下,做好睡覺的準備。至于沒好好聽課落下的筆記,以后再找同學補吧。

讀書期間,我雖然沒有買過一本《讀者文摘》,但是一期都沒落地讀過。現在想起,真是從內心感謝那位訂閱《讀者文摘》的同學,感謝他的慷慨,感謝他的寬容,也很感謝和懷念當時的信箱管理員——20世紀90年代就已離我們遠去的秦嚴同學,他那淡淡的笑容仍清晰地浮現在我的腦海里。

研究生畢業后,我去黑龍江的齊齊哈爾大學任教,然后又去大慶市做報紙副刊編輯,2000年重新回到高校,在浙江師范大學任教。雖然工作幾經輾轉,但我一直沒有間斷地閱讀《讀者》。有時課務比較繁重,我就在周五下班前到資料室,一次借幾本《讀者》,利用周末放松時間,一次讀個夠,每當此時妻子也跟我一起搶著看。

一次我和幾個同事閑聊,聊起“小資”與高雅的話題,有人引用網上的一種說法,說高雅的“小資”,是看《讀書》而不是《讀者》。當時我只是一笑,并沒有參與爭論。文化是人類的一種創造,文化之所以有用,是因為它被需要。《讀者》提供的就是這種被人需要的文化。我們不用時時參與那種重大的、在社會生活中有很大影響的事件的討論,也不用遮上“高雅”這種面紗,只從這本干干凈凈甚至帶有一點兒理想色彩的《讀者》里邊,看到思想智慧而會心一笑,看到人世百態中的一些溫情而感動不已,就足夠了。

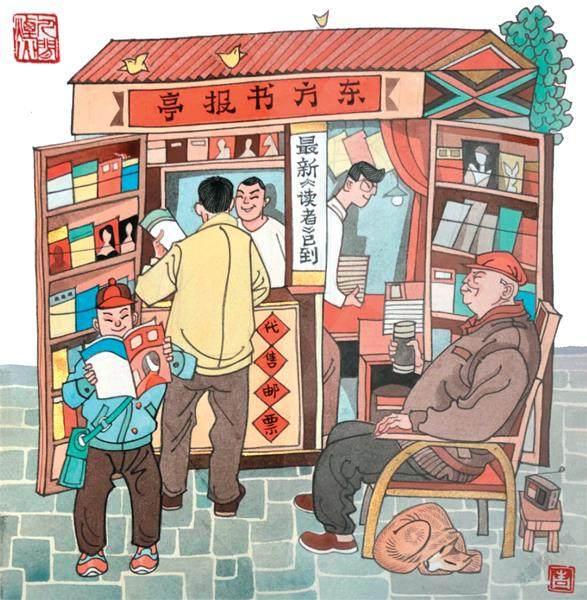

在出差等車的時間,我總會買一本《讀者》來翻翻;而家中如果有《讀者》,無論是從學院資料室借來的,還是在報刊亭買的,它們只存放在兩個地方:一個是枕邊,另一個是衛生間馬桶對面的小架子上。在這兩個最讓人放松的地方,《讀者》中那些讓人會心一笑的漫畫和小幽默,讓人有點感動的溫情文章,不斷地融入我的心田。

現在我仍堅持,能在衛生間里看進去的書,一定是好書。無論別人怎么看,《讀者》都是符合我放松閱讀這個標準的讀物。它營造了一個溫情與純凈的世界,讓我在其中享受那一個個小感動,并在感動中收獲良知和美好,進而不斷凈化、豐富自己的心靈。

2010年9月,我作為國家外派漢語教師到烏克蘭格林琴科大學(原基輔師范大學)任教。10月下旬,使館教育處負責人問我的通信地址,說“國家漢辦”要給外派的漢語教師訂刊物。2011年1月下旬,我收到了兩個航空郵件,打開一看,一個是《小說選刊》,另一個讓我喜出望外的,就是接連兩期的《讀者》。

我由衷地感謝關心我們外派漢語教師的“娘家”——“國家漢辦”,更感謝把《讀者》確定為郵寄讀物的工作人員,真是既高瞻遠矚,又善解人意。那兩本《讀者》,當時我是一口氣看完的。

至今我還記得,2011年第1期里的《三生情》、第2期里的《誰拯救了科隆大教堂》,讓我一看再看時都感到心中一熱;而第1期《別惹我父親》中最后的那句“永遠不要當著一個父親的面,打他的孩子”,第2期《石牌保衛戰》中中日軍隊決戰前夕胡璉將軍的訣別信,竟兩次讓當時的我——一個46歲的大學教授——感動得熱淚盈眶。

一碗面(牛肉面)、一條河(黃河)、一本書(《讀者》),這是處于黃土高原、黃河之濱的西北重鎮蘭州的名片,也是我魂牽夢縈的情感寄托。不思量,自難忘。

(陳岱青圖)