圖像學視角下的漓江畫派風物題材繪畫研究*

文/周丕華[廣西藝術學院]

何為“風物”?東晉陶淵明在《游斜川》中寫道:“天氣澄和,風物閑美。”宋代張昪在《離亭燕》中寫“風物向秋瀟灑”,這里的“風物”指“風光和景物”。宋梅堯臣在《送俞尚寺丞知蘄春縣》里的“應見言風物,於今有貢虵”的“風物”是指“風俗事物”。本文研究的風物題材內容主要包括了漓江畫派畫家筆下的廣西地區特有的動植物、建筑和風俗事物。

根據史料記載,風物作為繪畫題材最早出現在西漢墓室壁畫《宴飲圖》打鬼事件,反映的可能是古代民間的一種習俗。唐代張彥遠在《歷代名畫記》和宋代郭若虛在《圖畫見聞志》中均有記載的“雜畫”便包含了風物圖像,如張擇端的《清明上河圖》中兜售的糕點、獨輪手推車、油紙傘、挑擔等是宋代開封的地方風物。民國以來,隨著“民眾的藝術”“走向十字街頭”和“大眾化”等口號的提出,風物題材繪畫內容增多,如民國初期陳師曾創作的《北京風俗畫》、抗日戰爭期間蔣兆和創作的《流民圖》等。新中國成立以來,隨著油畫的民族化、國畫的政治化、版畫和年畫的地域性特色凸顯,風物題材繪畫從內容到形式得到極大豐富。

漓江畫派是21世紀之初在廣西地域文化孕育下形成的一個地方性畫派,畫家創作內容包含了大量廣西地區獨具地域風情的民間風俗、建筑物及亞熱帶動植物等。那么這些“風物”題材繪畫是如何從內容到形式、從視覺到心理彰顯它們的審美價值和文化價值?漓江畫派畫家選擇風物題材創作的動機是什么?以及這些題材主題思想和當代精神內涵是什么?

潘諾夫斯基關于圖像的三個層次為研究漓江畫派風物題材繪畫為我們提供了基本思路:即通過“前圖志”及“圖像學”分析,解讀風物題材繪畫“自然屬性”和“內容意義”。同時貢布里希就藝術作品的“意義”(meaning)“意味”(significance)和“含義”(implication)給出了更明確的方法:我們還有待于對創作者的生平、個人風格及創作心理動因等綜合探究,最終升華到對作品“含義”的全面解讀。

一、漓江畫派風物題材繪畫的前圖像學分析

前圖像志分析主要是對漓江畫派風物題材繪畫作品的線條、色彩、構圖等視覺元素的解讀。漓江畫派的成立之初整體風格是以秀麗的田園詩畫風為主,但隨著受國內外當代主流藝術和對中國傳統美學觀念及的再認識、再融合,以及對民間藝術手段的借鑒,漓江畫派風物題材繪畫內容和形式呈現多元化特色。總體上分為偏向寫實畫風雄壯和偏向寫意畫風秀雅的兩類:

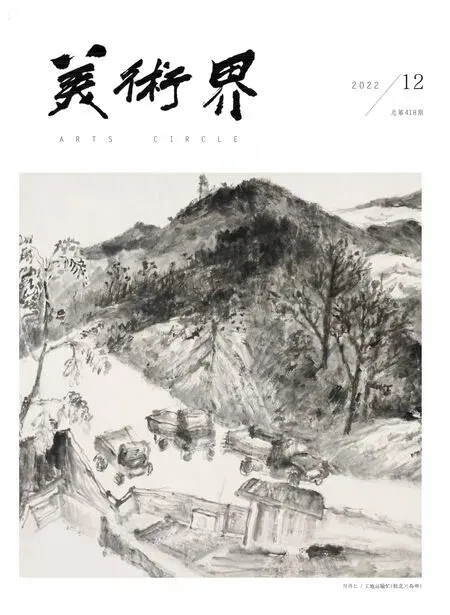

偏向寫實且畫風渾厚雄壯的作品:線條粗獷、色彩濃烈、筆觸大膽、情緒飽滿。油畫家以謝麟、雷務武、謝森、楊誠等為代表,其中雷務武的油畫創作融入了版畫線條的韻律感和套色手法,將南方風景艷麗多姿的特色表現得淋漓盡致;楊誠借鑒中國畫筆墨技法和山水畫圖式,以層次多變的灰色和厚重的筆觸表現被過度開發的山體、神秘的花山巖畫或凋零的亞熱帶植物,畫面給人強大的視覺沖擊和精神震撼;謝森將印象派光色效果和水墨大寫意表現手法融合,表現人們在甘蔗地里收割的歡樂情景,表現人們喜慶豐收的歡樂情景。國畫家黃格勝早期的畫風偏向靈秀、清新的風格,但后期風格專向渾厚蒼勁老辣的風格,取隸篆遒勁之筆法,并融入民間木刻刀法更顯頓挫有力,設色取年畫的濃艷通俗,用墨層層渲染顯厚重華滋,構圖飽滿氣勢磅礴,如畫家黃格勝在60歲創作的8m長卷《壯錦》中的大量吊腳樓、風雨橋、鼓樓等少數民族建筑圖像,以中鋒用筆再現將吊腳樓繁復的榫卯結構,以枯筆皴擦和赭石、淡墨渲染來再現歷經百年風雨日曬之后木紋和木質,這些吊腳樓或矗立于巨石之上,或掩映于參天古松之下,或依山傍水……造型復雜,看似歪歪斜斜卻堅不可摧,展現出民間建造師精湛工匠技能和展現了驚人的力學原理,凸顯了歷經百年的民族建筑吊腳樓屹立風雨之中巍然不動的氣勢。

偏向寫意且畫風清新秀麗的作品:線條活潑自由、色彩淡雅清新、筆觸細膩、情感含蓄。油畫家以張冬峰、黃菁等為代表,其中張冬峰常以南方見慣不驚的芭蕉、竹子、木菠蘿樹等為題材,如畫家1989年創作的《菠蘿蜜》入選第七屆全國美展,以寫意手法再現陽光透過木菠蘿樹撒在地面和樹下騎自行車的女孩身上的情景,其中用光、用色、用線、用筆、構成無疑是對印象派中光色表現手段、中國傳統繪畫的筆墨技巧和精神融會貫通,畫面傳遞出中國山水畫的靜謐而充滿生機活力的情景。黃菁擅長將風物圖像符號化,他筆下的山、樹、房舍都變成了不同幾何形的構成關系,既有抽象表現主義的形式感,又有老莊哲學強調的大象無形意境美,禪意中滲透著生命的張力、簡括中蘊涵深刻的哲學觀念。而國畫家以伍小東、蔡智、肖舜之等中年畫家及鐘濤、王雪峰及熊丁等青年畫家為代表。其中肖舜之多以焦墨細筆寫南方菠蘿、芭蕉及藤蔓植物及配置花瓶、茶具,取室內一角生活場景或庭院一方園地,構圖不拘一格,畫面格調清新且別有生活禪趣;鐘濤擅以長披麻皴和白描再現廣西獨特的人文景觀,構圖平穩,設色以青綠為主色,畫面既有文人畫的雅致,又不失現實生活氣息,營造出一幅當代文人理想中的“世外桃源”圖景;而王雪峰則多以青綠重彩表現廣西田園生活,兼工帶寫,以色代墨,裝飾意味強;熊丁善以深厚的傳統筆墨技法寫南方甘蔗地、稻田、農舍,畫面墨韻生動、生活氣息濃郁。

二、漓江畫派風物題材繪畫的圖像學分析

由于本文風物題材繪畫主要以亞熱帶動植物、地方風情建筑為主要研究對象,它們不具備圖像志中故事、寓意等含義,故直接進入圖像學分析。圖像學分析即結合廣西獨特的地理、歷史、文化環境,漓江畫派的生成與發展,當代地域美術發展現狀來闡釋漓江畫派風物題材繪畫的內涵意義及當代價值。

“漓江畫派”由陽太陽在20世紀60年代提出,但由于受歷史條件限制,沒能真正成為廣西廣大美術創作者的自覺追求。直到21世紀之初,廣西壯族自治區黨委、政府在貫徹落實黨中央關于加強文化建設戰略過程中,與廣西美術創作隊伍合力打造“漓江畫派”,旨在挖掘本土資源和優勢,樹立一面廣西美術創作的旗幟。那么在21世紀之初,在地域畫派林立、地域美術熱潮背景之下,漓江畫派大多數畫家選擇以風物作為表現題材的意義及文化內涵是什么——即風物作為漓江畫派題材繪畫的圖像意義何在?

(一)地域文化形象的建構

風物作為一種在特殊地理、氣候、歷史文化背景下生成的物象,有其獨特的造型特征和文化內涵。廣西屬于亞熱帶地區,多民族的少數民族文化本土特色仍被保留下來,并融合周邊東南亞國家的異域文化,為廣西風物圖像增添了獨特深厚的文化內涵。在20世紀90年代,在全國地域美術創作和研究熱潮持續影響下,如何凸顯漓江畫派的風格特征并在眾多地方畫派獲得美術話語權,以建構地域文化形象——打造一張屬于廣西的文化名片,畫家便在選材上便重點挖掘能代表地域文化特色的及審美形象的風物題材。如花山巖畫、歷史古建筑、少數民族吊腳樓、各類民間風俗逐步納入漓江畫派創作。

廣西地方建筑是漓江畫派繪畫中反復出現的圖像。其中吊腳樓這種干欄式建筑全部用木頭通過榫卯結構建造而成,它們大多為兩三層,造型結構復雜,依山傍水,鱗次櫛比,古樸之中呈現出生命的真純之美,體現了古代侗族人民對自然地形的順應與崇敬的態度。因此,漓江畫派是充分運用了風物題材的審美特色和文化特色,來彰顯畫派獨特的審美和文化內涵,并在畫派林立的21世紀初,獲得地域美術話語權。如漓江畫派山水畫家黃格勝從20世紀80年代便開始專注于表現吊腳樓,在他的作品里,這些建筑或矗立于巨石之上,或掩映于參天古松之下,或依山傍水于自然山水形成一幅和美的畫卷,尤其在風吹日曬雨淋之后,木紋和瓦片斑駁的色彩、歪歪斜斜的構造彰顯出強大的純真的生命力、濃郁的生活氣息和鮮明的少數民族特色,經過畫家筆墨和色彩的再次創造,形成漓黃氏山水畫典型的符號化語言。少數民族建筑還包括風雨橋、鼓樓等,它們是少數民族人民獨特生命觀和宇宙觀的再現,其中風雨橋集橋、廊、亭三者為一體,與漢族的風水學一脈相承,具有鎮風水、祈祥納福的精神作用;高岸挺拔、鱗次櫛比的鼓樓是侗族村寨的豐碑,是侗家人團結和諧、吉祥興旺的象征。歷史文化建筑也是在漓江畫派繪畫中表現較多的圖像,它們在造型上大多集拱門、廊亭為一身,古樸典雅卻又具濃郁的地方民族特色,是歷史文化和地方風俗文化的高度融合。如在鐘濤的長卷山水畫《大美武宣》中,以游記的方式再現了武宣古戲臺、文廟、莊園、祠堂等歷史文化建筑,成為一種廣西地域歷史文化的符號。

從文化內涵上來說,漢寶德教授在《中國建筑文化講座》中說:“生命建筑是中國人的生態環境觀念。”而建筑的造型、形象所產生的精神功能和審美觀念是構成建筑文化的重要因素。在這個偏安一隅的經濟和文化都欠發達的地區,如何充分利用地域優勢獲得美術話語權——漓江畫派大多數本土畫家的共同使命。他們一方面通過獨特的自然景觀探索新的筆墨語言和圖式,另一方面以一種內斂卻飽滿的情感去強化多民族地區獨特的文化、政治、審美。同時,對汲取扎染、木版畫、年畫等民間藝術創作手法,這種繪畫內容的生活化和表現手法通俗性進一步強化風物繪畫的民族特色。

(二)當代尋根文化的再現

20世紀80年代興起了尋根文化熱潮,并帶動了文藝界的民族文化熱,讓人們重新發現本土資源、本土文化的特有價值。在尋根文化影響下,20世紀80年代以來,廣西畫家創作了大批表現少數民族風情、體現鮮明地域特征的作品,呈現出前所未有的朝氣和活力,其中風物題材繪畫所占比重最高。如謝森的《苗山十月》、沈銘存的《新娘》、孫見光的《三月三》、謝麟的《南丹組畫》、張復興的中國畫《侗鄉秋高》等。2009年,漓江畫派藝術研究中心舉辦了“茲土有情:新中國60年廣西視覺藝術中的土地頌歌”文獻展,分為以“天地”“人情”“風物”三個主題展,但最能激發觀者共鳴是“風物”主題展,正如黃格勝在展覽上的致辭:“一方水土養一方人,土地與藝術之關系從來就不抽象,而是滲透于心靈、意識深處的緊密關系。漓江畫派藝術研究中心舉辦的這個展覽很有意義,從學術的角度較完整地梳理了廣西美術過去與現在的鄉戀情懷,并能展望未來……”

尋根文化在21世紀初還體現為對現代工業化的批判和反思,對自然環境和人類生存的關照。如油畫家楊誠和謝森分別以“受傷的風景”為主題的系列作品,其中楊誠汲取中國傳統山水畫筆墨韻味,以灰色調表現被挖掘機、工程車破壞的裸露出沒有任何綠色植被保護,顏色灰暗如血液流盡,奄奄一息的山體,而謝森借用了印象派光色效果強化如被砍去半個身體、裸露出骨肉而正流淌著鮮血一樣的山體,直擊人心。

對土地和生命的贊美,也是尋根文化在風物題材繪畫的體現,尤其體現在漓江畫派女性畫家作品里呈現的更為突出。一類是以微觀方式用女性特有的身心去體驗人與自然的和諧之美,如文海紅在《探究“漓江畫派”女畫家作品中的情感表達》中認為“她們(‘漓江畫派’女畫家)從‘女性’的視角洞察著周遭人事,體驗著南方生活中各種情感,并將之與自我內心追求美好的純粹情感聯系起來,在提煉、升華、轉化、超越等理性思考中獲取人生感悟”,如徐芳以黃皮果、芭蕉為題材,畫面清新秀麗、展現南方的細膩、溫柔,而《秋色》《秋聲不可聞》的花卉含苞待放和盛開的芭蕉花,是對自然、對生命孕育的歌頌。另一類是畫家對女性與土地在生命孕育方面的關聯和強化。廣西多民族傳統文化中仍保留著女性生殖能力和對男權的崇拜的兩種原始文化的交織,如吳以彩的油畫《藤蔓于紅色耕地》中那千絲萬縷纏繞的藤蔓是如同女性的搖曳的身子、千萬發絲或細膩而豐富的思緒,紅土地便是孕育人類生命的源泉。用筆用線猶如野獸派的馬蒂斯:熱烈奔放、形象夸張,用色如抽象派的康定斯基:音樂般的節律、現實與夢境、當代文明與原始野蠻的相互交織,散發著原始社會女性那種旺盛的生命之力。

結語

近年來,漓江畫派畫家不再停留于少數民族風情“風景”的形式和內容挖掘,而是以一種全球化視野的角度,關照人類的生存、命運、社會的整體發展,并結合地域風景的獨特性,展開創作。如楊誠的花山巖畫系列,以宏大敘事的方式再現文化遺產的獨特魅力,黃菁的“帶窗的風景”用哲學的理念引導人們“以小見大”觀看世界等。

德國哲學家海德格爾認為“諸物(風物)”在根基上是發生于某個歷史性民族的獨特視野中的事物,唯有透過這個民族的眼睛,才能認識這個民族的風物。歷代畫家之所以鐘情于“風物”題材,是由于他們賦予“風物”這種圖像某種獨特的情感記憶和深厚的文化內涵,讀者透過他們的作品亦能管窺這一地人民的整體生活習慣、審美傾向、民族心理等。

對養育自己土地的眷戀和歌頌是農耕文明背景下文人畫家的天性,尤其是在人口流動頻繁、城市化、信息化高度發達的當今社會,本土風光早已成為本土畫家情感的棲息地,他們所描繪的一山一水、一草一木、一筆一畫皆是一種特殊的文化記憶,召喚著一代代人進行民族認同。風物作為一種特殊的文化符號,在地域繪畫中傾注了畫家豐富的情感表達,記載了畫家在不同歷史時期的生存狀態,通過畫家的表達,呈現出不同的氣質和形態,與歷史、文化、藝術形成千絲萬縷的聯系。今天,在商品經濟在發展中引起文化分化、藝術分流,風物題材繪畫也凸顯出自己特有的品格,伴隨尋根的風氣再興起,人們在不斷反思文明進程的得失,重新認識人與自然的關系,尋找應有的精神家園。

注釋:

*基金項目:2021年度廣西藝術學院校級科研項目“圖像學視角下的漓江畫派風物題材繪畫研究”(YB202121)。