廈門八市早市:生活因你而火熱

文何渭

我和蘭姨是在廈門逛八市早市時認識的。

當時,我手里拿著熱乎乎的滿煎糕坐等面線糊上桌,戴著一頂棕色假發的蘭姨正好坐在我對面,微胖的她看起來憨厚親切,我們目光相遇時,她的笑容很天真。

大概因為一見如故,我們各自介紹后,蘭姨提議拼個“海鮮大餐團”。有人拼飯當然是個不錯的選擇,我欣然答應。吃完面線糊,蘭姨拉著我往市場里走,邊走邊說:“逛市場就得趕早,尤其是海鮮市場。你只要聽攤主說船剛回來,那就說明他的東西很新鮮。”

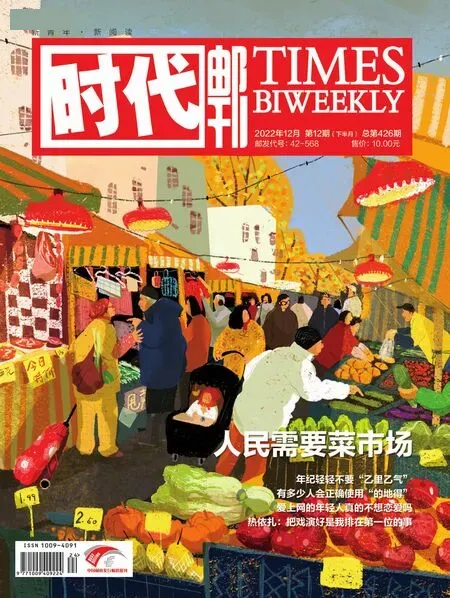

八市,也就是廈門第八市場,包括了開禾和營平兩個菜市場。這里靠近廈門第一碼頭,地處老城區。早在民國時期,附近的漁船一大早就在這一帶靠岸,討海人直接在路旁擺攤售賣漁獲,慢慢這里就形成了菜市場。如今的八市遠近聞名,本地人、附近大排檔老板和慕名而來的游客,都趕著搶購第一波上岸的漁獲,于是早晨格外熱鬧。

海鮮攤位主要集中在主街兩邊,各種海鮮多到看花眼。碰到不認識的,盡可大膽向攤主們請教。在八市魚攤上,常見的有本地人最愛的黃翅魚、肥美的巴浪魚、長著一張馬臉的剝皮魚、如豆腐般滑嫩的龍頭魚,還有會咬人的海鰻等。

吃好,是逛早市的要義。和攤主們聊天,我們才知道廈門有句俗語:一午二紅鯋,三鯧四馬鮫。要是在八市看到新鮮的午魚,可以毫不猶豫地下手。蘭姨還教我怎么挑魚:一看眼睛是否飽滿、黑白分明,二看魚鰓是否顏色鮮紅,三按魚肉是否有彈性,四聞味道是否有腥臭。

買完午魚,我們在不顯眼的攤位上,發現了讓汪曾祺、梁實秋等人念念不忘的西施舌。西施舌和它的名字一樣美妙,肉白,形似舌,鮮嫩無比,自帶甘甜。只需白水加絲瓜,撒點鹽,便是人間至味,光是看著就讓人垂涎。

挑好肥美的當季冬蟹和皮皮蝦,蘭姨立馬轉戰隔壁鮑魚攤,還問我知不知道為什么鮑魚的殼有的是綠色有的是紅色,我不解地搖頭。

“鮑魚主要是吃海菜,如果吃的是龍須菜,外殼就會變紅,如果吃的是海帶,那殼就是綠色的。”不知蘭姨想到了什么,說著說著笑了起來,“福建的鮑魚每年5月會到我家遼寧那一帶避暑,而我天氣一冷就來廈門過冬。現在是我吃它們,等我以后死了,骨灰就撒大海里,讓它們也嘗嘗我的味道。”待蘭姨說完,鮑魚攤主豎起了大拇指,稱贊她博學又豁達。

八市附近有不少海鮮大排檔提供加工服務,價格公道。拎著自己親手挑的海鮮去店里大快朵頤,我和蘭姨心滿意足,感慨這趟早市沒白來。

我是后來才知道蘭姨的故事。原來我們相遇的時候,她剛做完化療,頭發全掉光了,所以才戴著假發。蘭姨早年經營餐館,每天天沒亮就去早市采購新鮮食材,這段辛苦的經歷,卻是她最開心的回憶。她說,早市就像自己的黃金時代,生機勃勃,充滿可能。時光不再,可一頭扎進早市,仍覺得生活是熱烈且有盼頭的。

對食物保持好奇的人,總能嘗到生活的萬千滋味。這幾年,蘭姨的朋友圈還是經常發早市的照片,有時還會配上文字:生活因你而火熱。