基于DEM技術的黃河口攔門沙分析

左婧 高源 徐叢亮

摘 要:為了解近年來黃河口攔門沙發育情況,利用2017—2019年該區域水下地形數據,通過GIS建立DEM模型,分析區域淤積變化情況,發現黃河口攔門沙向西北和東北方向逐年發育,近口門處水下地形變化劇烈,來水來沙是形成攔門沙的主要因素。

關鍵詞:黃河口攔門沙;淤積分析;DEM

中圖分類號:TV148;TV882.1 文獻標志碼:A doi:10.3969/j.issn.1000-1379.2022.01.007

引用格式:左婧,高源,徐叢亮.基于DEM技術的黃河口攔門沙分析[J].人民黃河,2022,44(1):33-36.

AnalysisofSandbaratYellowRiverEstuaryBasedonDEMTechnology

ZUOJing1,GAOYuan1,XUCongliang2

(1.ShandongHydrologyandWaterResourcesBureau,YRCC,Jinan250100,China;

2.InstituteoftheYellowRiverEstuaryandCoastScience,Dongying257000,China)

Abstract:InordertounderstandthedevelopmentofthesandbarattheYellowRiverestuaryinrecentyears,thispaperusedtheunderwater topographicdataoftheareafrom2017to2019tobuildDEMmodelandanalyzetheregionalsedimentationchangesthroughGIS.Itisfound thatthesandbarattheYellowRivermouthdevelopsyearbyyeartothenorthwestandnortheast,theunderwatertopographyneartheentrance changessharplyandtheincomingwaterandsedimentarethemainfactorsforformingthesandbarattheYellowRiverestuary.

Keywords:sandbaratYellowRiverestuary;siltationanalysis;DEM

黃河口攔門沙是橫亙于黃河入海處的泥沙堆積體[1],它的變化對黃河口的演變具有較大影響,同時對黃河口附近海區及下游河道的沖淤演變有一定影響。黃河口攔門沙形成機制和演變情況復雜,研究發現,其主要受河道來水來沙、海洋動力作用、鹽水楔、滯留點和滯留區等因素影響[2-7]。以往研究通過數字模型對河口地貌形態演變進行模擬,分析攔門沙對尾閭河道的影響[8-9],在研究過程中攔門沙區域分析基本停留在斷面層次,基礎地形數據不完備,圖形過于簡單,不夠立體直觀,無法了解確切的攔門沙發育區,無法具體量化。

筆者利用基礎地形數據,通過GIS建立黃河口攔門沙區域DEM模型,將點轉化成面,分析2017—2019年黃河口攔門沙區域的沖淤量、等深線、水下地形的變化等,并對其淤積特性及演變趨勢進行分析,使得分析更為直觀立體,以期為研究黃河河口演變和黃河下游河道演變提供技術支撐。

1 黃河口攔門沙基本特征

黃河屬于典型的水少沙多、來水來沙量集中的河流[10]。黃河河口是多汊河口,是黃河沖積而成的淤泥質海岸,岸線穩定性較差,受黃河來水來沙、河口流路變化及海洋動力等因素影響較大,具有典型的、獨特的沉積動力。同時黃河河口潮汐較弱,其感潮河段的潮流界較短,而且隨黃河河口徑流量的大小變化而變動,根據實測資料分析,現黃河口的感潮河段長度為10~17km。

黃河來沙以懸沙為主,自2002年調水調沙以來,大量的泥沙被輸送到河口,水流開始大面積擴散,潮汐頂托下泄水流,造成流速減慢,懸移質泥沙沉積,推移質泥沙停止前進[4]。泥沙由近到遠、由粗到細逐漸淤積延伸,經多次洪峰過程發育,口門攔門沙充分發育,范圍不斷增大,變化強度不斷加強。

黃河泥沙入海后,受兩道切變鋒連續、強烈的“捕捉”,使得大部分泥沙被留存在12m水深節點線以內近岸區域[11]。經過多年泥沙堆積,河口外延,逐漸形成陸地或新的口門,改變了河口及臨海區域水下地貌,同時對潮汐、海流等水文要素的變化也有重大影響[1]。

2 研究區域與數據來源

2.1 近年來河口河勢演變情況

1996—2003年是黃河河道及河口的穩定期,其特點是主流在原有河道內運動,口門擺動不大,并且隨著上游水沙的變化具有淤積延伸和蝕退的特點。2004年以后為擺動期,其變化特點是先向右逐漸擺動,再向左較大范圍擺動,擺動頂點在口門以上4km處逐漸上移,直到2007年汛期口門向左改道,擺動的頂點在口門以上12km左右,上距汊3斷面1km。從其變化情況看,基本遵循了口門河道“順直—彎曲—口門擺動—出汊—改道”的規律,其每一階段時間的長短由上游來水來沙和口門附近海域的海洋動力條件的相互關系決定,上游來水來沙為主要因素。

2.2 基礎數據來源

(1)水下地形數據分布。分析數據為黃河口攔門沙區域2017年8—9月、2018年10—11月、2019年9—10月水下地形測繪資料,研究范圍是河口兩側各10 km范圍內的淺海區,自海岸向外延伸15~35km,測繪面積約400km2,在測區內垂直海岸線每250m布設一條測線,共81個監測斷面,測點間距250m,前緣急坡變化劇烈處適當加密測點。

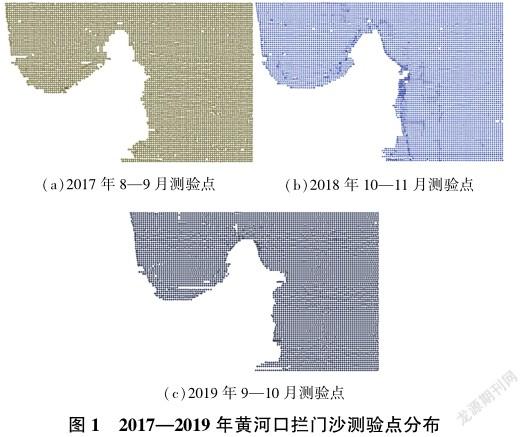

黃河口攔門沙測驗采用1954北京坐標系,測驗點分布如圖1所示,3個年份數據測驗范圍基本一致,圖1中每個點號代表一個監測點,測驗范圍x坐標范圍為4180000~4200000,y坐標范圍為20680000~20715000。

(2)測驗期間利津水沙情況。利津水文站是黃河水沙入海的控制水文站,根據該站水沙資料統計,2017年來水89.58億m3,輸沙總量0.077億t,輸沙率為244kg/s;2018年來水333.80億m3,輸沙總量2.970億t,輸沙率為9417kg/s;2019年來水312.20億m3,輸沙總量2.710億t,輸沙率為8593kg/s。按照泥沙干容重1400kg/m3計算,2017—2019年來沙量分別為0.055億、2.121億、1.936億m3。3個年份中最大流量出現于2019年,達到4060m3/s。

2.3 測驗數據整理

通過測深儀和信標機聯合進行數據采集,得到原始數據。2017年攔門沙測區采集數據點6915個,2018年采集數據點7558個,2019年采集數據點6748個。信標機采集數據坐標系統為1954北京坐標系,測深儀采集得到瞬時水深值,結合測驗期間的潮位值進行水深改正,得到1956年黃海基準面起算的水深值。

得到相應坐標下的水深后,即可進行攔門沙測區DEM模型的建立。

3 攔門沙測區DEM模型的建立

通過2017—2019年的攔門沙測區水下地形測繪成果,利用數字高程模型DEM進行各年份的模型建設,建設模型范圍為口外濱海區,口門向河內一側不在本研究區域之內。

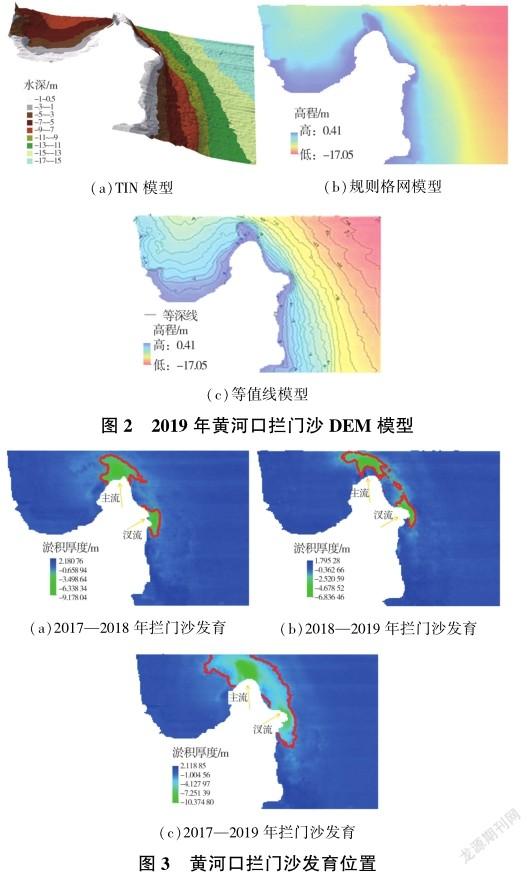

(1)DEM數字高程模型。數字高程模型DEM是指通過有限地形高程數據對地形進行數字化模擬。通過DEM提取的信息包括地形、地貌和水文信息[12]。通常該模型有不規則三角高程格網模型(TIN)、規則格網模型和等值線模型3種表達方式[13],前者是后兩者模型的基礎。TIN模型保留每個原始數據點,適用于密度均勻且規則排列的坐標數據,避免了內插精度損失,能夠更好地描述地貌特征點、線,在表達復雜地形方面更為精確;規則格網模型的每個格網點處只存儲高程數據,適用于淤積量計算、深泓線提取等;等值線模型則是將一系列已知高程點形成的等高線進行集合而構成的一種地面高程模型。

(2)黃河口攔門沙區域DEM模型的建立。基于已知實測水下地形數據,利用Delaunay構建不規則三角高程網格模型,利用設定閾值處理邊界方法對網格進行處理[14],刪除不合理的三角形,形成與實際相符的網格邊界,生成TIN模型。利用TIN模型分別進行黃河口攔門沙區域柵格DEM轉換和等深線生成,形成不同年份的數字模型。通過計算不同年份之間體積變化,得到攔門沙區域沖淤數據。其中2019年黃河口攔門沙DEM模型如圖2所示。

4 攔門沙變化分析

4.1 攔門沙范圍、泥沙淤積量及厚度分析

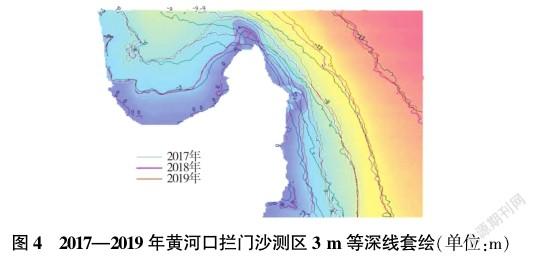

圖3是經過計算處理后得到的2017—2018年、2018—2019年和2017—2019年攔門沙發育情況,當相鄰兩年某處泥沙淤積厚度超過2m時,將其考慮到攔門沙發育區域當中。從圖3可以看出,2017—2018年黃河口攔門沙在現河口發展為兩個區域,分別是西北向主流入海口門處和東北向分汊入海口門處,2019年主流入海口門處較2018年攔門沙范圍繼續擴大,分汊入海處攔門沙向西北方向發展,與主汊口攔門沙逐漸靠近連接。

經過計算,與2017年相比,2018年黃河入海口主流區攔門沙范圍為10.8km2、淤積體積為0.42億m3,分汊入海處攔門沙范圍為4.1km2、淤積體積為0.14億m3,攔門沙總范圍為14.9km2,共淤積0.56億m3,淤積厚度最大為9.17m。

與2018年相比,2019年入海口主流區攔門沙范圍為8.2km2、淤積體積為0.28億m3,分汊入海處攔門沙范圍為3.4km2、淤積體積為0.12億m3,中間連接區域攔門沙范圍為0.4km2、淤積體積為0.01億m3,攔門沙總范圍為12.0km2,共淤積0.41億m3,淤積厚度最大為6.84m。

經過兩年發育,兩岔口攔門沙區域逐漸形成連接,發育總范圍約40km2,淤積泥沙共1.73億m3,淤積厚度最大處達到10.37m。主流路攔門沙區域向西北方向延伸擴張,分汊入海處攔門沙區域向東北方向延伸擴張。

4.2 攔門沙測區濱海地形變化

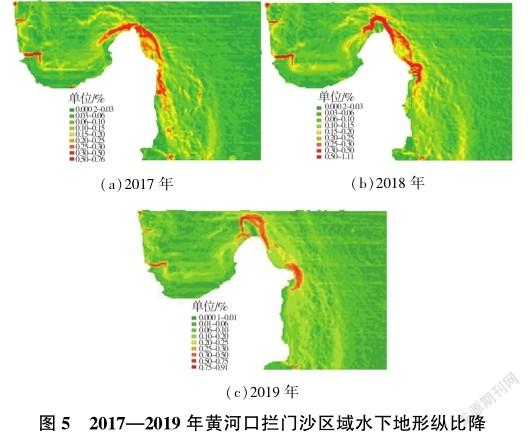

2018年和2019年入海水沙相對豐沛,行水河口附近岸段受來水來沙影響,攔門沙逐漸淤積延伸,黃河口入海口處等深線變化較為明顯。

主流入海口處,與2017年相比,2018年3m等深線向西北方向延伸1793m,6m等深線向西北方向延伸1702m;與2018年相比,2019年3m等深線向西北方向延伸1245m,6m等深線繼續向西北方向延伸1209m。

汊流入海口處,與2017年相比,2018年3m等深線向西北方向延伸1565m,6m等深線向西北方向延伸1052m;與2018年相比,2019年3m等深線向西北方向延伸813m,6m等深線繼續向西北方向延伸589m。3m等深線套繪如圖4所示。而遠離入海口的深海區如12m、16m等深線受黃河水沙影響較小,在黃河水沙與海水潮汐的共同影響下,呈現小幅度波動狀態。

黃河入海口附近水下地形最大縱比降2017年為0.5%;2018年最大縱比降為1.11%,位置隨著攔門沙發育向西北方向延伸;2019年最大縱比降為0.91%,位置向攔門沙發育方向延伸。發育過程中,水下形成門檻,且門檻坡度逐漸增大,同時對入海泥沙形成阻隔,減緩泥沙推移,門檻最大坡度處于減緩的狀態。2017—2019年測區水下地形縱比降如圖5所示。

4.3 攔門沙變化的主要影響因素分析

攔門沙的發育和消長是來水來沙和海洋要素共同作用的結果,當海洋條件不發生突然變化時,來水來沙就是影響攔門沙變化的主要因素。

因黃河入海分兩股岔道(主流、分汊),經過2018年、2019年相對豐沛的水沙入海過程,大量泥沙堆積,在主、汊口處分別形成了攔門沙區域,并逐漸發育,2019年兩處攔門沙逐漸連接。

根據利津來水來沙量統計可知,2017年水沙總量較小,2018年、2019年水沙總量大幅度增加。最大流量逐年增大,2019年最大流量達4060m3/s,大流量水流可將泥沙輸送到距離口門更遠處,致使主流區攔門沙區域總體一直向西北方向擴張延伸,汊流區攔門沙區域總體向東北方向擴張延伸。但2019年輸沙總量小于2018年,因此2018—2019年形成新的攔門沙范圍和淤積沙量比2017—2018年形成的攔門沙范圍和淤積沙量小,說明攔門沙的位置和范圍是在不斷變化的,當來水來沙量較大時,攔門沙就會向外淤積延伸,范圍相應擴大,反之攔門沙發育減緩。

口門攔門沙的發育,致使入海口處相同等深線逐年向外大幅推移,近口門處地形變化劇烈,遠海區地形變化較小。口門附近水下地形坡度最大值區域隨攔門沙發育也逐漸向外推移,其中2017年最小,2018年達到最大值,此刻發育的攔門沙形成門檻,導致口門流水不暢,對輸水輸沙造成阻礙,流路延長,水沙推移減緩,在大流速水流的沖擊下,2019年雖然攔門沙向外擴展延伸,但形成坡度的最大值稍有減小。

攔門沙發育與口門擺動互相制約,當攔門沙充分發育,改變口門附近水下地形,造成口門流水不暢、流路延長,形成較大坡度時,會阻礙甚至改變來水來沙的路徑,對尾閭河道產生影響。

5 結 論

(1)來水來沙量是黃河口攔門沙發育的主要因素。2017—2019年黃河河口在西北向主流入海口和東北向分汊入海口分別形成攔門沙并逐漸連接。兩年間攔門沙發育范圍40km2,泥沙淤積體積1.73億m3,攔門沙淤積厚度最大為10.37m。

(2)攔門沙的位置和范圍是在不斷變化的,當來水來沙量較大時,攔門沙就會向外淤積延伸,范圍相應擴大,反之攔門沙發育減緩。

(3)近口門處地形變化劇烈,遠海區域地形變化較小。

(4)攔門沙發育與口門擺動互相制約,當攔門沙充分發育,改變口門附近水下地形,造成口門流水不暢、流路延長,形成較大坡度時,會阻礙甚至改變來水來沙的路徑,對尾閭河道產生影響。

參考文獻:

[1] 徐叢亮,谷碩,劉喆,等.黃河調水調沙14a來河口攔門沙形態變化特征[J].人民黃河,2016,38(10):69-73.

[2] 徐叢亮,陳沈良,陳俊卿.新情勢下黃河口出汊流路三角洲體系的演化模式[J].海岸工程,2018,37(4):35-43.

[3] 李澤剛.黃河口攔門沙的形成和演變[J].地理學報,1997,52(1):54-62.

[4] 李澤剛.黃河口攔門沙的形成機制[J].海洋學報(中文版),1993,15(1):84-91.

[5] 吉祖穩,胡春宏.黃河口攔門沙近期演變及模式探討[J].人民黃河,1995,17(8):1-5.

[6] 崔金瑞,夏東興.黃河口攔門沙形成機制[J].海洋通報,1991,10(6):55-60.

[7] 龐家珍,姜明星.黃河河口演變(Ⅰ):(一)河口水文特征[J].海洋湖沼通報,2003(3):1-13.

[8] 霍浩然,鄒志利,常承書.黃河口地貌形態演變過程數值模擬[J].海岸工程,2018,37(2):1-14.

[9] 曹文洪,胡春宏,姜乃森,等.黃河口攔門沙對尾閭河道反饋影響的試驗研究[J].泥沙研究,2005,30(1):1-6.

[10] 劉鋒.黃河口及其鄰近海域泥沙輸運及其動力地貌過程[D].上海:華東師范大學,2012:1-2.

[11] 徐叢亮,谷碩,畢乃雙,等.2001—2011年黃河入海泥沙分布及其擴散機制[J].人民黃河2014,36(7):16-18.

[12] 李剛,鄂文峰,張紅紅,等.ArcGIS環境下基于DEM的信息提取及應用[J].吉林地質,2010,29(4):163-167.

[13] 李志林,朱慶,謝瀟.數字高程模型[M].3版.北京:科學出版社,2017:1-2.

[14] 趙吉祥.數字河床洲灘演變空間建模分析[D].南京:河海大學,2007:13-14.

【責任編輯 張 帥】