單側大腦中動脈M1段慢性閉塞后突出血管征與腦灌注對照研究

周建國 盧明聰 孟云 符大勇 馬先軍 朱絢麗

1南京中醫藥大學連云港附屬醫院放射科,連云港 222004;2南京中醫藥大學連云港附屬醫院腦病科,連云港 222004;3南京中醫藥大學連云港附屬醫院治未病中心,連云港 222004

大腦中動脈(middle cerebral artery,MCA)慢性閉塞后,機體可通過開放側支血管進行血液供應,借以保障責任供血區腦組織的正常生理需要[1]。主要側支血流路徑包括:同側大腦前動脈和(或)大腦后動脈經開放的軟腦膜動脈吻合、新生的毛細血管等[2],臨床通過腦血流灌注狀態的評估有助于患者治療方案的選擇以及預后評估[3]。T2*加權血管成像(T2 star weighted angiography,SWAN)是磁共振一種基于靜息狀態的血氧水平依賴的成像序列,其對順磁性物質具有較高的敏感性,因此可通過觀察腦引流靜脈形態及信號改變來評估脫氧血紅蛋白含量的變化。腦側支循環的影像學評估方法較為繁多,主要包括數字減影血管造影、動態磁敏感對比增強灌注加權成像、CT灌注成像以及顱內多普勒血流圖等,但大部分檢查均需注射造影劑,且操作及后處理均較為復雜[4],顱內多普勒血流圖受到檢查者操作手法、技術水平以及患者聲窗的影響較為明顯,存在一定局限性。本研究利用SWAN序列與三維動脈自旋標記(3D arterial spin labeling,3DASL)成像進行比對,評估單側MCA慢性閉塞后突出血管征(prominent vessel sign,PVS)與腦灌注狀態之間的相關性,匯報如下。

資料與方法

1、一般資料

收集2018年1月至2021年5月于南京中醫藥大學連云港附屬醫院腦病科、康復科及老年病科收治的單側MCA M1段慢性閉塞患者42例,男性24例、女性18例,年齡32~78(53.2±8.9)歲。(1)入組標準:①于三維時間飛躍法磁共振血 管 成 像(three-dimension time of flight MRA,3D-TOF MRA)提示為單側MCA M1段閉塞;②年齡18~80歲。(2)排除標準:①伴有其他顱外內動脈中重度狹窄;②病情急危重患者[美國國立衛生研究院卒中量表(NIHSS)評分≥21分];③陳舊性梗死或出血軟化灶面積≥5 cm2;④急性期缺血性腦卒中;⑤顱內腫瘤及血管畸形等。

2、檢查方法

采用美國通用醫療Discovery 750 3.0T MRI掃描儀,32通道頭頸線圈。掃描序列:T1WI、T2WI、液體衰減反轉恢復(fluid-attenuated inversion recovery,FLAIR)、彌散加權成像(diffusion-weighted imaging,DWI)、3D-TOF MRA、SWAN及3DASL;3D-TOFMRA參數:重復時間(time of repetition,TR)21 ms,回波時間(time of echo,TE)2.5 ms,視場角(field of view,FOV)18,激勵次數(NEX)1,反轉角15°,矩陣320×256。SWAN參數:TR 37.4 ms、TE 22.9 ms、矩陣416×320、層厚2 mm,間距0 cm,采集次數1,NEX 0.70,帶寬62.5 kHz,反轉角20°。3D ASL參數:TR/TE=5 369 ms/10.5 ms,FOV 24 cm×24 cm,分辨率512×8,NEX 3,PLD 2 025 ms。

3、數據處理與分析

3D-TOFMRA原始數據經MinIP后處理,結合原始圖像將MCA M1段管腔截斷且遠端血管無顯影定義為MCA M1段閉塞。將SWAN序列于腦皮質、皮質下及腦室旁迂曲走行、管腔增粗的低信號定義為PVS陽性[5]。3D ASL經Functool軟件處理后,于腦血流量(cerebral blood flow,CBF)偽彩圖MCA閉塞側額葉、頂葉、顳葉及腦室旁白質區選取感興趣區[(200±20)mm2]。并隨訪入組患者6個月內缺血性腦血管病事件的發生率,包括短暫性腦缺血發作(transient ischemic attacks,TIA)和急性缺血性腦卒中(acute ischemic stroke,AIS)[6]。

4、統計學分析

采用SPSS 26.0軟件對數據行統計分析。計量資料經統計符合正態分布,以均數±標準差表示,采用獨立樣本t檢驗,計數資料以例(率)表示,等級變量資料采用秩和檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

結 果

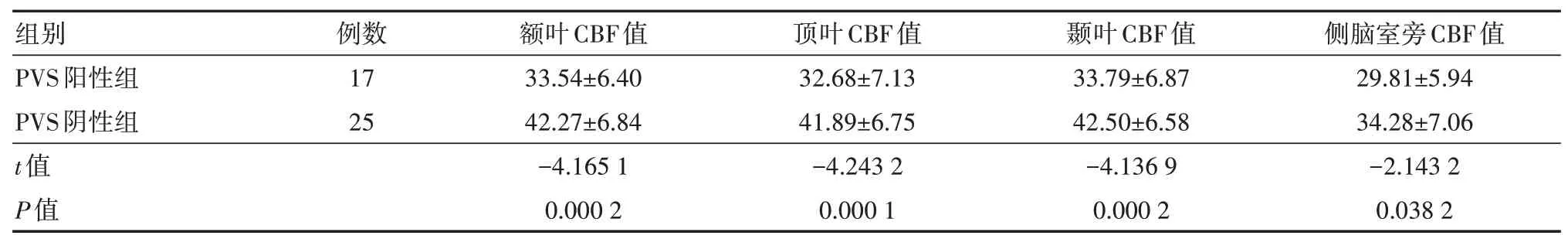

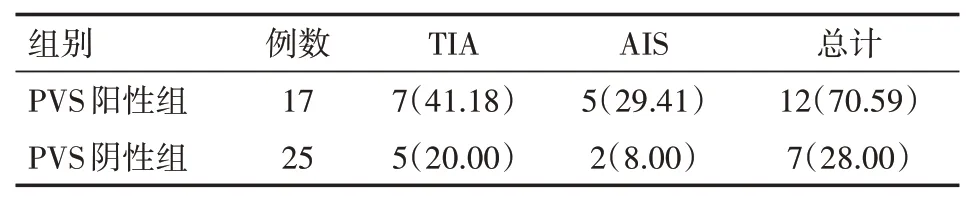

PVS陽性組額葉、頂葉、顳葉及側腦室旁白質區CBF值均低于PVS陰性組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表1及圖1、2。PVS陽性組6個月內缺血性腦血管病事件發生率為70.59%,明顯高于PVS陰性組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表1 PVS陽性組及陰性組MCA M1段閉塞側腦灌注量比較(ml/min×100 g,±s)

表1 PVS陽性組及陰性組MCA M1段閉塞側腦灌注量比較(ml/min×100 g,±s)

注:PVS為突出血管征,MCA為大腦中動脈,CBF為腦血流量

?

表2 PVS陽性組及陰性組MCA M1段慢性閉塞患者6個月內缺血性腦血管病事件發生情況比較[例(%)]

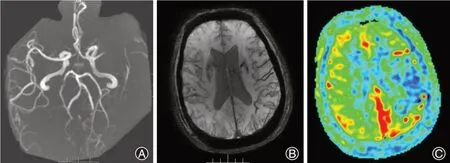

圖1 女,65歲,頭暈,右側肢體麻木1 d入院。A:三維時間飛躍法磁共振血管成像(3D-TOFMRA)提示左側大腦中動脈(MCA)M1段閉塞;B:T2*加權血管成像(SWAN)提示左側額顳枕葉突出血管征(PVS)陽性;C:三維動脈自旋標記(3DASL)提示左側額頂葉低灌注表現

討 論

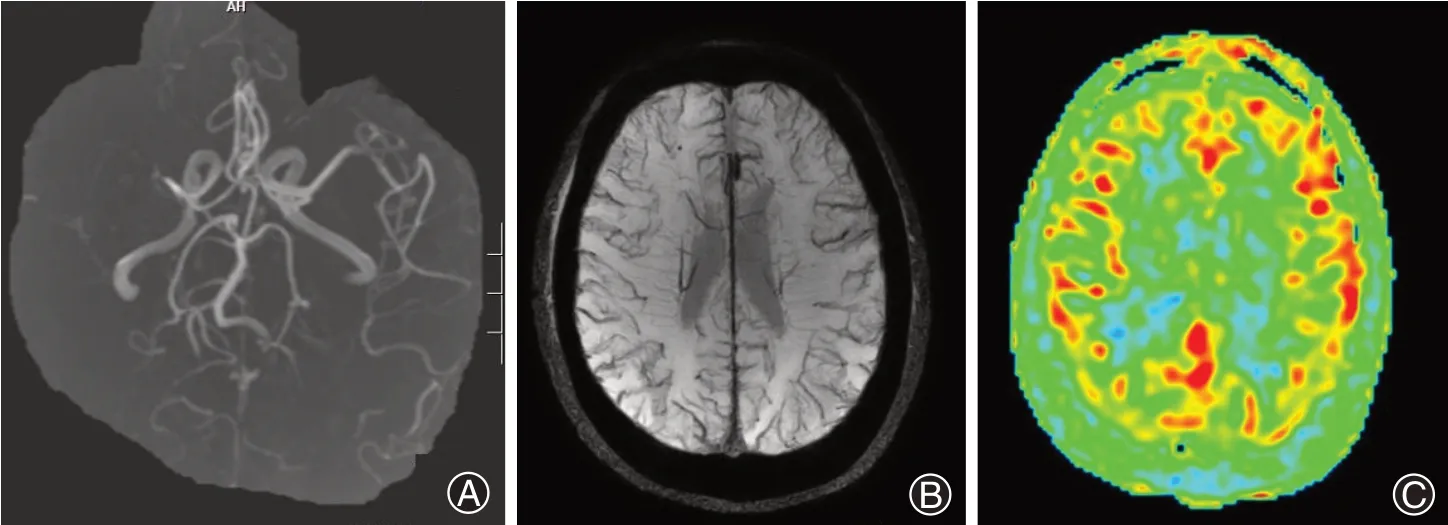

圖2 男,72歲,頭暈頭痛2 h入院。A:三維時間飛躍法磁共振血管成像(3D-TOF MRA)提示右側大腦中動脈(MCA)M1段閉塞;B:T2*加權血管成像(SWAN)提示雙側額頂葉突出血管征(PVS)陰性;C:三維動脈自旋標記(3D ASL)提示雙側額頂葉灌注正常

MCA慢性閉塞后,責任供血區內的血流動力學隨之發生改變,但由于不同個體的側支循環建立狀態不同,患者臨床癥狀亦各不相同,側支循環建立良好者可無明顯的腦缺血癥狀,然而側支建立不全者可出現TIA,甚至進展為AIS[7]。側支血流的存在可為MCA閉塞后建立血流通路,解剖結構方面,由于MCA M1段不參與基底動脈環的組成,導致M1段閉塞后不能利用前、后交通動脈以及眼動脈建立腦側支血流通路,那么連接大腦前、中、后動脈遠端的軟腦膜動 脈 (leptomeningeal anastomoses,LMA)及新生毛細血管則成為其主要的血氧供應來源[8-9]。

SWAN序列成像技術對于脫氧血紅蛋白等順磁性物質具有高度敏感性,利用靜息態的血氧水平依賴作為成像基礎,可評估腦組織缺血缺氧程度。當腦供血動脈出現重度狹窄或者閉塞后,機體通過代償性增加氧攝取分數,以滿足腦供血匱乏情況下的細胞血氧供應[10],這也繼發缺血缺氧區域引流靜脈內脫氧血紅蛋白含量的增加,SWAN圖像顯示為皮層淺靜脈、深靜脈及髓紋靜脈分布增多、管腔增粗,同時可伴有靜脈信號的明顯降低,又稱為PVS陽性。SWAN序列成像可通過評估引流靜脈的形態和信號改變進行腦組織缺血缺氧狀態的判定,PVS陽性提示該區域腦細胞處于缺血缺氧的狀態[11],同時亦提示腦血流儲備的衰竭和腦代謝儲備的啟動[12-13]。而側支循環建立良好的區域,由于擁有良好的血氧供應,腦組織氧攝取分數處于正常范圍之內,因此閉塞側PVS顯示陰性。3D ASL成像技術通過標記頸部動脈內的水分子作為內源性示蹤劑,其無需使用造影劑,亦不依賴于血腦屏障的破壞,因此反映腦血流灌注狀態更為真實,并可以通過量化的CBF值進行腦血流的精準評估[14-15],可敏感顯示區域腦血流灌注狀態的異常改變[16]。

本研究結果顯示:單側MCA M1段慢性閉塞后,SWAN提示PVS陽性組患者額葉、頂葉、顳葉及側腦室旁白質區CBF值均低于PVS陰性組,差異均有統計學意義(均P<0.05)。因此,PVS陽性表現提示MCA M1段閉塞側腦組織處于缺血缺氧狀態,亦間接反映其側支循環建立較差或者不完善。而SWAN提示PVS陰性則提示良好的側支循環建立。同時,臨床隨訪結果亦顯示:PVS陽性組6個月內缺血性腦血管病事件的發生率高達70.59%,明顯高于PVS陰性組患者,差異有統計學意義(P<0.05),PVS征象可為患者預后評估提供可靠的影像依據。當MCA M1段閉塞側行SWAN序列檢查提示PVS陽性時需警示患者近期發生缺血性腦血管病事件的可能。

綜上所述,單側MCA M1段慢性閉塞后,PVS陽性提示腦實質缺血缺氧狀態,而PVS陰性提示良好的側支循環建立。本研究不足之處在于入組樣本數量較少,SWAN技術對于PVS的判定尚未進一步量化,希望于今后的工作研究中進一步深入。

利益沖突所有作者均聲明不存在利益沖突