“院型”在日本傳統(tǒng)建筑中的嬗變

王毛真 | Wang Maozhen

吳 瑞 | Wu Rui

李少翀 | Li Shaochong

1 “院型”空間的適應(yīng)性與多樣性

“院”是一種具有悠久歷史并且延續(xù)至今的空間類(lèi)型。它產(chǎn)生的原因正如阿摩斯·阿普卜特(Amos Rapoport)的總結(jié):“一般而言,在較‘擁擠’和‘等級(jí)觀念’較強(qiáng)烈的社會(huì)中,合院住宅就會(huì)被普遍采用。從杰里科地區(qū)簡(jiǎn)單的布局,到希臘、羅馬、伊斯蘭、印度和拉丁美洲較復(fù)雜的形式,直至由重重院落組成的復(fù)雜的中國(guó)四合院,大致都出于類(lèi)似的需求。它們的基本原則是相同的,而且這種形式在一個(gè)廣大的范圍內(nèi)長(zhǎng)期存在著。”①雖然“院”是眾多古代城市的必然選擇,但不容忽視的是“院”在不同地域不同類(lèi)型的建筑中呈現(xiàn)出多樣變換的形式,展現(xiàn)出極強(qiáng)的適應(yīng)性與生命力。與中國(guó)傳統(tǒng)院落相比較,日本傳統(tǒng)院落呈現(xiàn)出非對(duì)稱(chēng)的、自由與開(kāi)放的特征,這種特征成為一種獨(dú)特的日本性格延續(xù)至當(dāng)代日本建筑。因此,“院型”空間在日本傳統(tǒng)中的嬗變成為本論文討論的重點(diǎn),對(duì)于具有相似文化背景又面臨同樣境遇的中國(guó)當(dāng)代建筑,這一過(guò)程無(wú)疑是具有啟示性的。

2 分隔的機(jī)制:神社

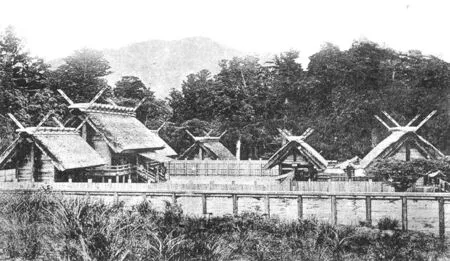

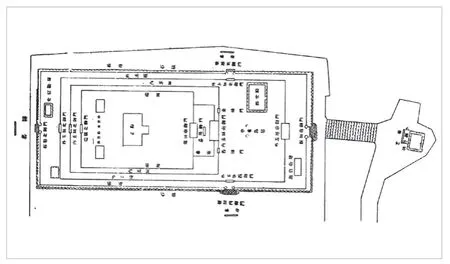

在佛教傳入之前,日本奉行本土的神道教,因?yàn)閲?yán)格、神秘的參拜流程,神社從入口到參拜區(qū)域通過(guò)“院”進(jìn)行層層隔離,并將最重要的正殿置于“院”的中心,代表了奉獻(xiàn)給神明的一個(gè)臨時(shí)性“居所”。以伊勢(shì)神宮的布局為例,正殿被木制藩籬——“垣”層層包圍,形成多層封閉的“院”,常人不能隨便進(jìn)出(圖1~2)。在這里,“院”既是一個(gè)神圣的場(chǎng)所,又是一種對(duì)人和神進(jìn)行分隔的機(jī)制。

圖1 伊勢(shì)神宮照片

圖2 伊勢(shì)神宮平面布局

3 彈性的變量:寺院

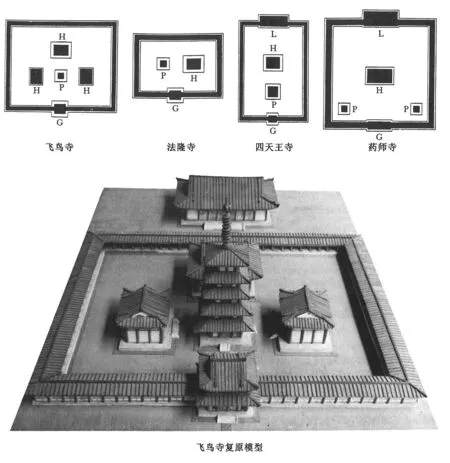

飛鳥(niǎo)時(shí)代(600年—710年),中國(guó)佛教文化傳播到了日本,與其本土泛靈論所遵從的神的空間不可侵犯的觀念不同,佛教講求人與神的溝通,因此觀念的變化導(dǎo)致了回廊的出現(xiàn),“人的空間”開(kāi)始進(jìn)入“神的空間”,回廊既滿(mǎn)足了人的祭拜活動(dòng),又勾勒出一個(gè)神性場(chǎng)所的邊界。以飛鳥(niǎo)寺的布局為例(圖3),一圈回廊圍合出一個(gè)完整連續(xù)的“回環(huán)院”,將佛殿與佛塔居中布置,而這個(gè)“回環(huán)院”作為一種“院型”依然是為了分隔人與神而不可隨意進(jìn)入的,僅有回廊內(nèi)部是人的祭拜空間。寺廟與神社的“院”在空間構(gòu)成的本質(zhì)上是相同的:通過(guò)實(shí)體邊界圍合出一個(gè)完整的領(lǐng)域,領(lǐng)域中心的建筑物被視作神明的象征,這種布置方式是強(qiáng)烈的“雕塑性空間構(gòu)成”(Plastic Composition)②。而“回環(huán)院”的特殊之處在于,它是建筑物之間關(guān)系的一種“彈性變量”,使得塔與金堂之間的位置得以適當(dāng)?shù)淖兓热缢徒鹛米笥也⒘胁贾玫哪瘟挤∷隆笆窃谝宰笥覍?duì)稱(chēng)為原則的宗教建筑中異常獨(dú)特的孤例(圖3)”③。又如奈良的興福寺和東大寺,寺院金堂后撤,前面留出了更大的“院”,作為舉辦各種宗教活動(dòng)的空間,“人的空間”愈發(fā)加劇地進(jìn)入“神的空間”。

圖3 飛鳥(niǎo)寺、法隆寺、四天王寺、藥師寺布局與飛鳥(niǎo)寺復(fù)原模型

因此,佛教寺廟中的“院”,更多是作為一個(gè)可變的“彈性空間”來(lái)調(diào)節(jié)建筑關(guān)系,使整體最終達(dá)到一個(gè)完整理想的狀態(tài)。這種理想狀態(tài)由人在行進(jìn)中的觀看方式?jīng)Q定,意在動(dòng)態(tài)過(guò)程中凝視靜態(tài)的中心焦點(diǎn)而構(gòu)成對(duì)宗教的想象與共鳴。

4 有機(jī)的構(gòu)成:寢殿造

居住建筑與宗教建筑不同,它需要滿(mǎn)足不同階層的需求,因而其空間形式與人的生活方式密切相關(guān)。但“狹窄的土地和有限的生產(chǎn)力”④使日本在以農(nóng)業(yè)為主導(dǎo)的時(shí)代,從統(tǒng)治者的宮殿到普通百姓的住宅都顯示出極其簡(jiǎn)樸的特征。

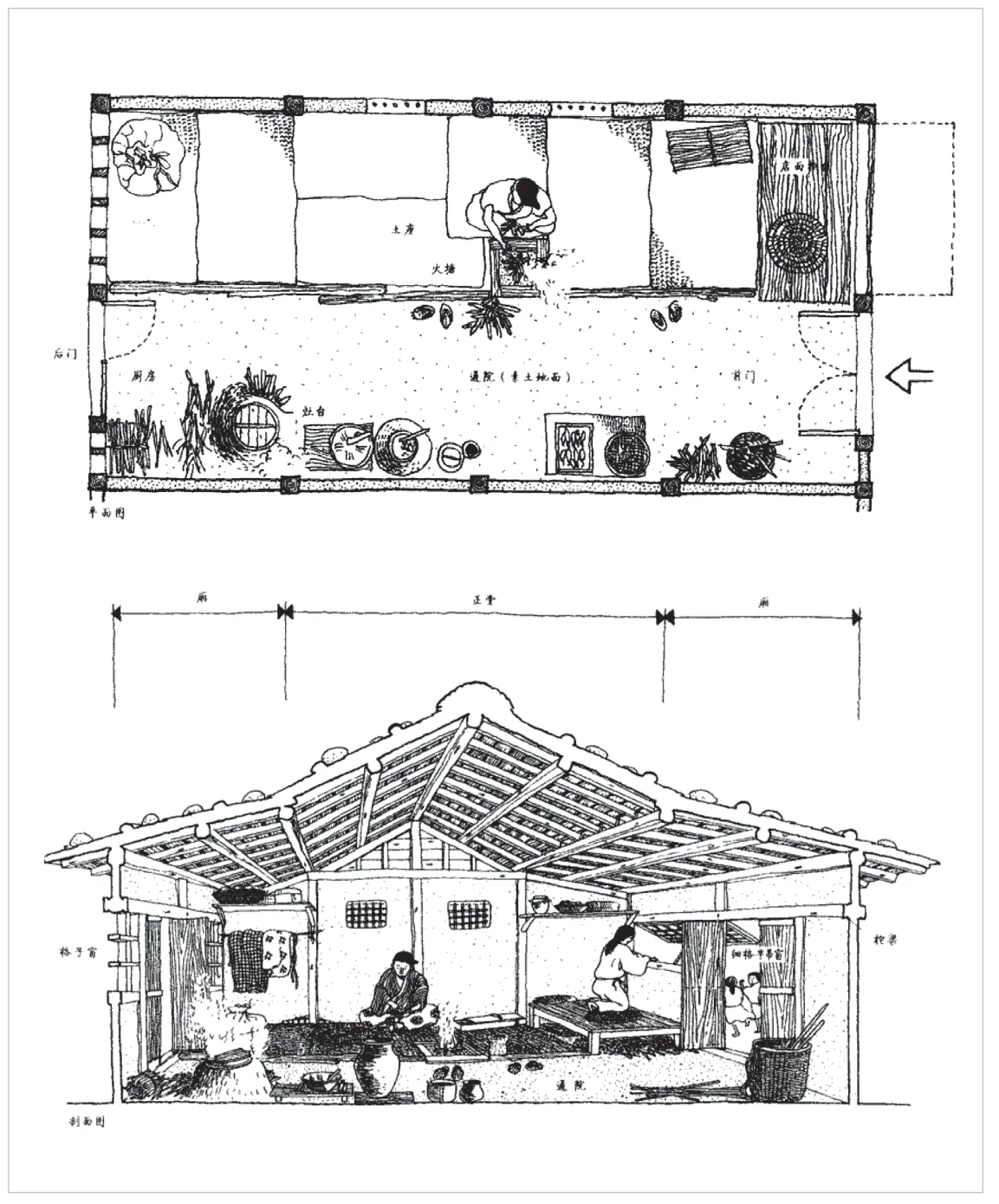

從645年開(kāi)始,著名的“大化改新”完成了日本一系列社會(huì)制度改革,并效法中國(guó)唐朝體制成立中央集權(quán)國(guó)家,隨后“條坊制度”的“都城形制”⑤孕育而生。被稱(chēng)為“町人”的商人與手工業(yè)者開(kāi)始建立一種“町家”的城市居住模式。“町家”的規(guī)模不大,一戶(hù)通常在有限的基地內(nèi)被對(duì)半分成兩部分,一半是素土地面但有屋頂覆蓋的“通院”,通常也被叫做“土間”⑥,它的一邊通向街道,一邊通向四鄰共用的后部大雜院;另一半是窄長(zhǎng)的房間,沿街部分為店面,后部作為住宅(圖4)。這種普通百姓的居住形式奠定了日本后世城市的面貌。

圖4 町家的平面與內(nèi)部空間

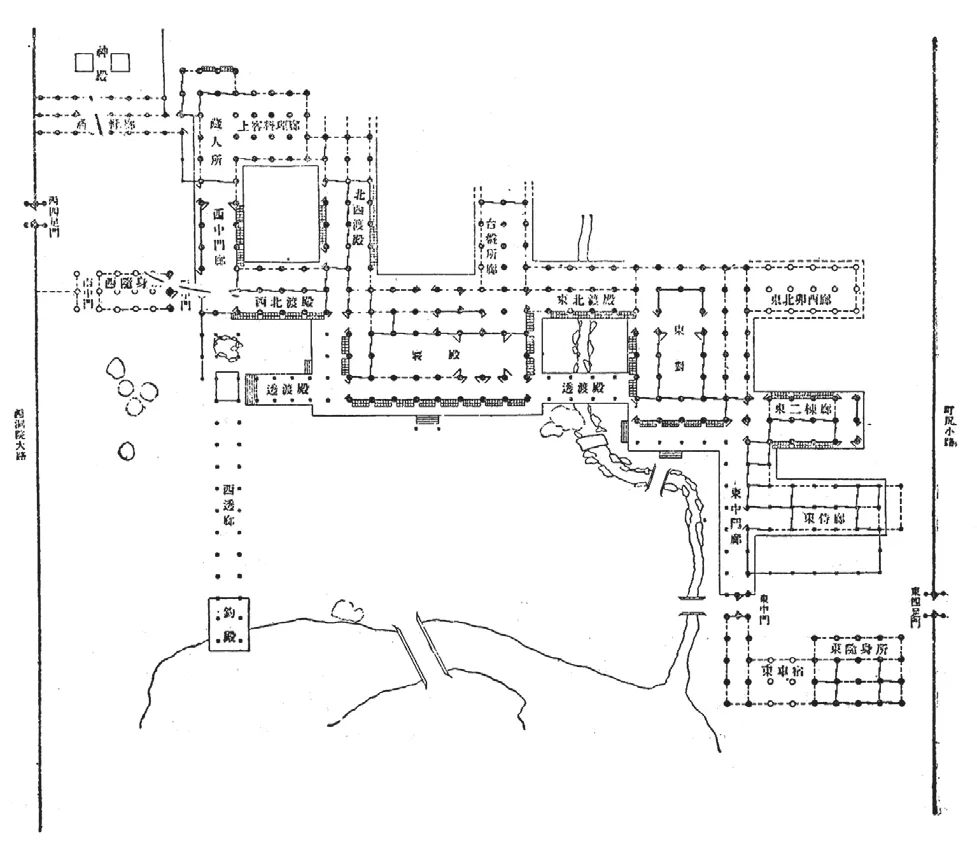

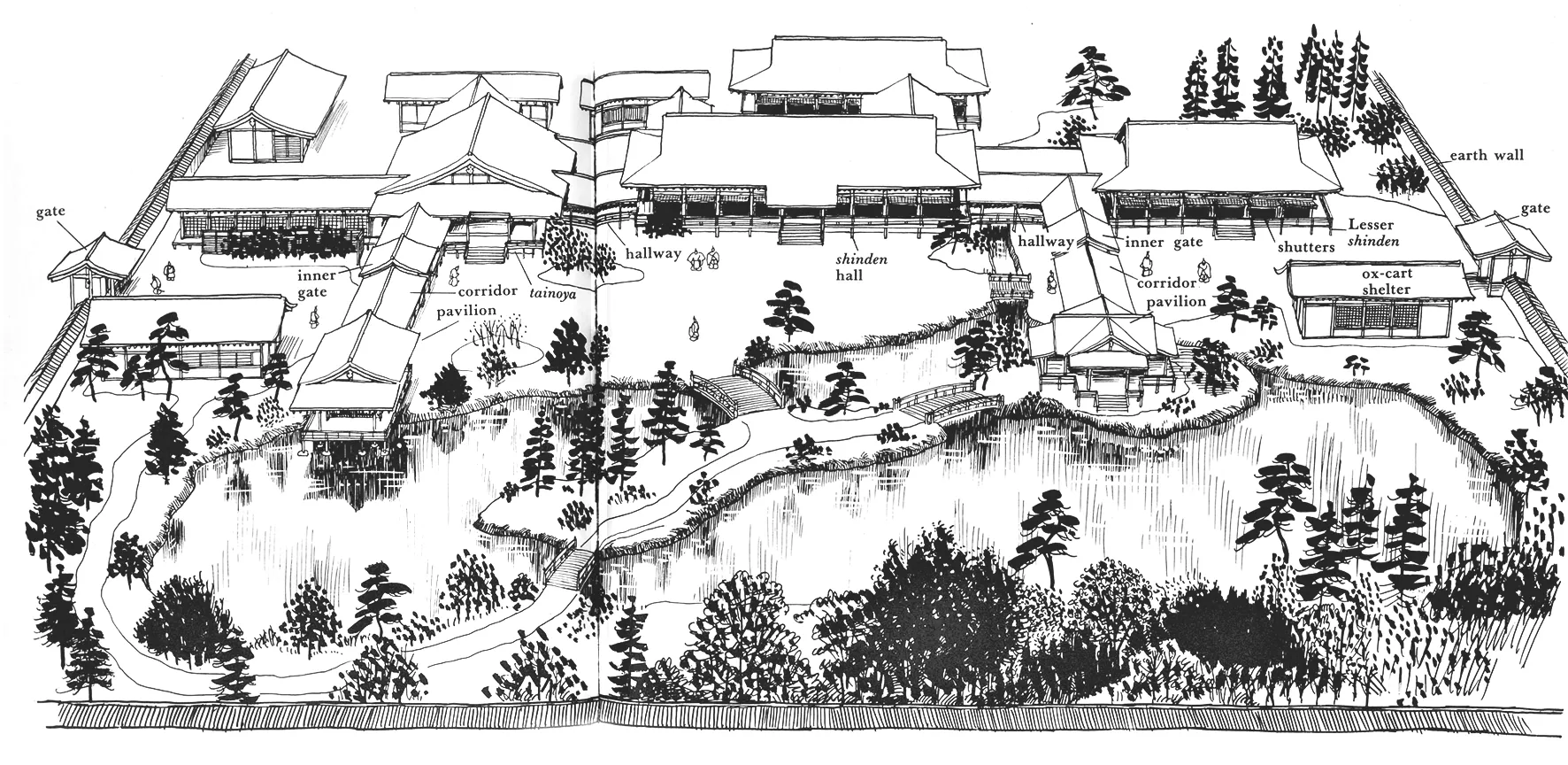

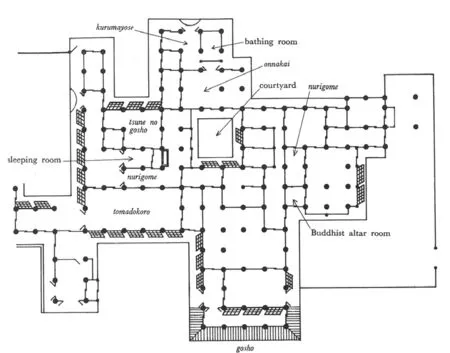

與普通百姓相比,貴族們?cè)诔鞘兄械木铀l(fā)展出以“寢殿造”(Shindendukuri-style)⑦為代表的宅邸(圖5)。當(dāng)時(shí)的平安京依照“條坊制度”的原則,通過(guò)縱橫交織的道路把城市劃分為棋盤(pán)式格局,每一單元稱(chēng)為一個(gè)“坊”,“坊”又由內(nèi)部道路劃分為16個(gè)“町”。貴族宅邸通常占用一町,面積約為120m2,個(gè)別更為重要的宅邸占兩町或更多,典型的“寢殿造”就在一町的宅基地上展開(kāi)。起初,貴族宅邸的布局多受平安宮天皇居所“紫宸殿”的影響,基本是圍繞“院”的對(duì)稱(chēng)性構(gòu)圖:供主人起居的寢殿位于建筑群落的中央,坐北朝南,通過(guò)“渡廊”連接?xùn)|西兩邊的配殿,配殿通過(guò)“中門(mén)廊”與南面臨池而建的釣殿或泉殿再次相連。寢殿距離南池之間的距離為18~21m⑧,南池作為“院”的中心盡可能精心地布置。伸向“院”的亭臺(tái)水榭主要用于觀景、賞月以及納涼之用,同時(shí)也是游舟登岸之所(圖6~7)。此外,寢殿造中“院”的布局與宗教崇拜也有著密切的關(guān)系,宅邸中溪流的方向和池水的位置恰好契合“四神崇拜”的模式。

圖5 東三條殿復(fù)原平面圖

圖6 法住寺殿復(fù)原圖

圖7 寢殿造庭院復(fù)原想象圖

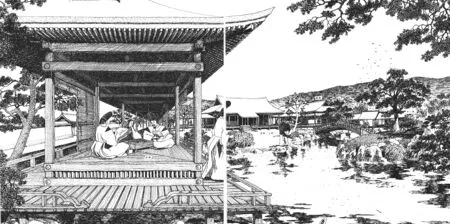

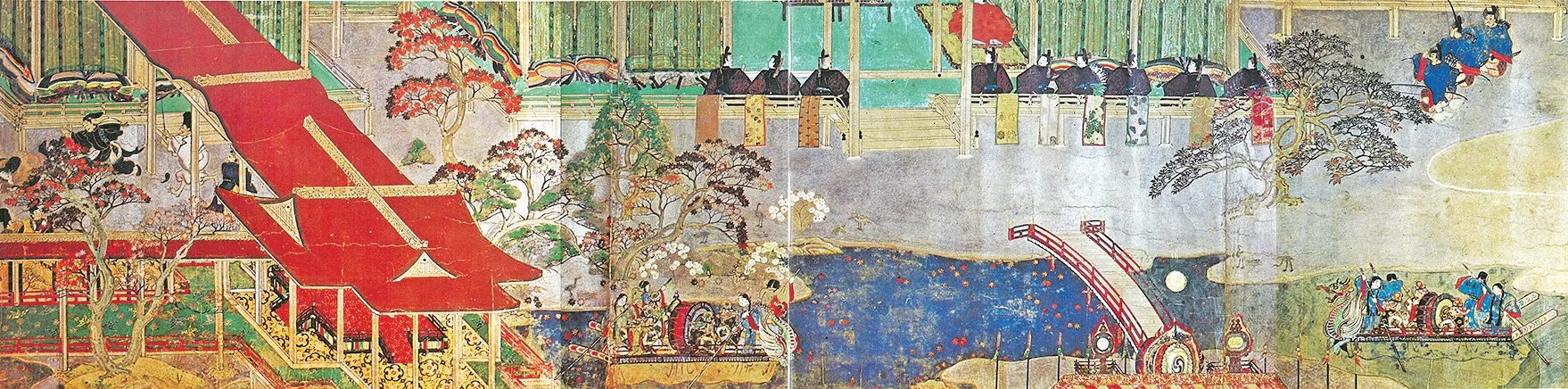

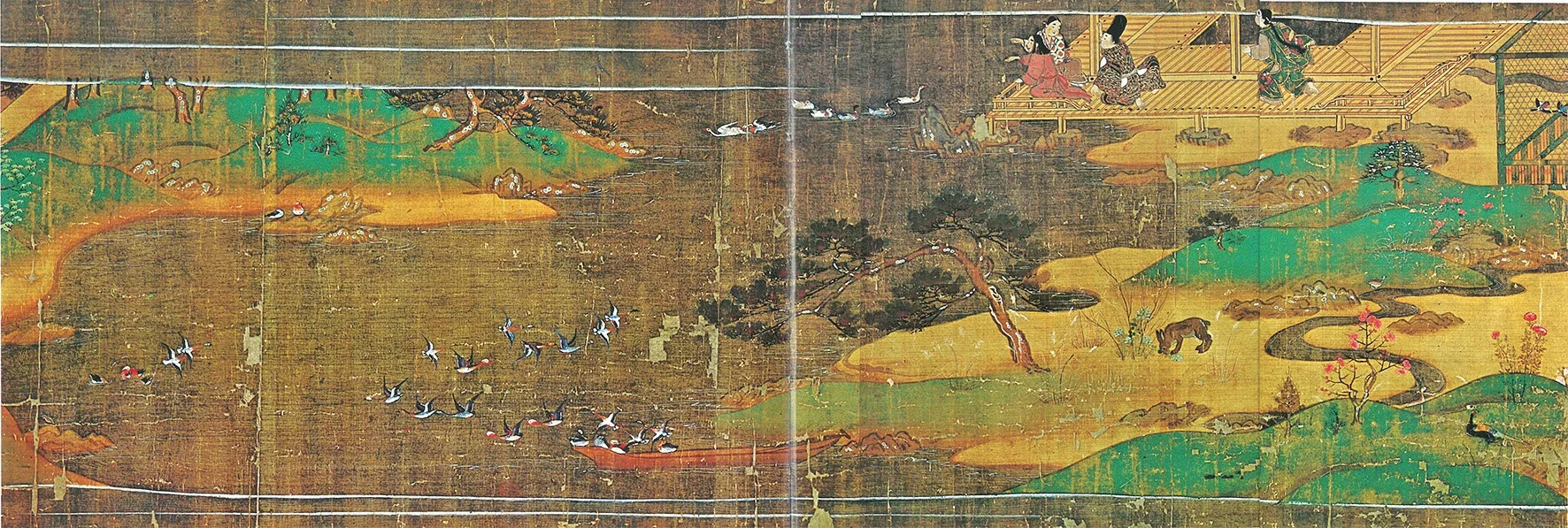

對(duì)于寢殿造的發(fā)展變化,張十慶先生亦有總結(jié):“在寢殿造構(gòu)成的成熟形態(tài),較初期的端整、對(duì)稱(chēng)的配置形式,已有了較大的演變。即對(duì)稱(chēng)的配置形式已被打破,中心建筑寢殿的一側(cè)趨于衰退,重心偏移,形成非對(duì)稱(chēng)的構(gòu)成形式。同時(shí),庭院的配置,亦隨之趨于更加自然和有機(jī),其整體構(gòu)成趨向新的不對(duì)稱(chēng)平衡。東三條殿所表現(xiàn)的寢殿造構(gòu)成形式,在這一時(shí)期具有相當(dāng)?shù)拇硪饬x,以其同時(shí)期的堀河殿的構(gòu)成,亦與東三條殿甚似。”⑨馮紀(jì)忠先生生動(dòng)地把寢殿造這種對(duì)稱(chēng)均衡的空間類(lèi)型總結(jié)為:“無(wú)非是大的三合院當(dāng)中置景,模擬山水。因?yàn)樾。砸婚_(kāi)始就是縮景。”⑩從描繪寢殿造宅邸的“大和繪”?長(zhǎng)卷畫(huà)中,我們不難窺見(jiàn)日本在深入學(xué)習(xí)中國(guó)建筑樣式的同時(shí),通過(guò)“院”保持著極力融于自然的那份謙和與開(kāi)放(圖8~9)。因此,寢殿造宅邸中的“院”可以得到如下總結(jié)。

圖8 11世紀(jì)描繪“寢殿造”的長(zhǎng)卷畫(huà)

圖9 14世紀(jì)描繪“寢殿造”的長(zhǎng)卷畫(huà)

其一,寢殿造的建筑“源于架高室內(nèi)地坪并鋪設(shè)木地板的干欄式住宅體系”?,保持了與土地最少的接觸面,從而得到一種輕盈的姿態(tài)置入“院”中。在此之上,通過(guò)弱化建筑的氣候邊界,將人盡可能置身于“院”中。

其二,寢殿造的建筑內(nèi)部少有固定的隔墻,一般使用屏風(fēng)和幔帳做弱分隔,除去用于睡覺(jué)的被稱(chēng)作“涂籠”的封閉性小空間,剩余空間只要把幔帳打開(kāi)便可與“院”視覺(jué)意義上融為一體。西澤文隆先生把此類(lèi)型空間定義為“透明的空間”(Transparent Space)?。

其三,貴族們移居城市后,將寄情山水的情懷移植到家庭生活之中,在有限的空間中用房間將必要的“私密”包裹起來(lái),使得其他空間盡可能自由無(wú)礙。因此“院”和“房間”在日本人的觀念中有著統(tǒng)一的追求:空間的可變性與通用性。

其四,寢殿造作為一種“院型”將建筑、小品、泉池、花木、石頭、小山坡等相互獨(dú)立的要素構(gòu)成為一個(gè)有機(jī)整體,同時(shí)強(qiáng)調(diào)各元素之間的對(duì)比關(guān)系,這種對(duì)比關(guān)系是在有限的空間中,對(duì)純粹、抽象之美的追求。

5 身體的聯(lián)動(dòng):書(shū)院造

鐮倉(cāng)時(shí)代后的日本由武士執(zhí)政,他們擁有著與平安時(shí)代貴族完全不同的理想,比起建筑外在的禮儀與視覺(jué)觀感,他們更加注重建筑內(nèi)在日常生活的復(fù)雜化,即“實(shí)用性”。因此,基于“寢殿造”的布局模式,大型居住建筑的空間與形式開(kāi)始“內(nèi)向”發(fā)展,對(duì)空間的分化與獨(dú)立提出了更高的要求,出現(xiàn)了“書(shū)院造”(Shoindukuri-style)的“院型”。從京都三條白川宅邸(1237年)居住部分的平面可以看到:“四個(gè)建筑單體沒(méi)有用廊子聯(lián)系而是直接角接,并在中心形成一個(gè)小院子。這個(gè)院子即是空間結(jié)構(gòu)、采光和通風(fēng)的需要,也從特征上區(qū)別于早期被回廊所包裹的院子……在古代寢殿造居住建筑中,兩個(gè)單體建筑一般依靠中間走廊進(jìn)行連接,但到了中世和封建時(shí)期的布置,室內(nèi)空間已經(jīng)開(kāi)始相互直接連接。這種連接既形成了內(nèi)部空間的直接聯(lián)系,也使得空間的復(fù)雜特征開(kāi)始顯現(xiàn)?”(圖10)。

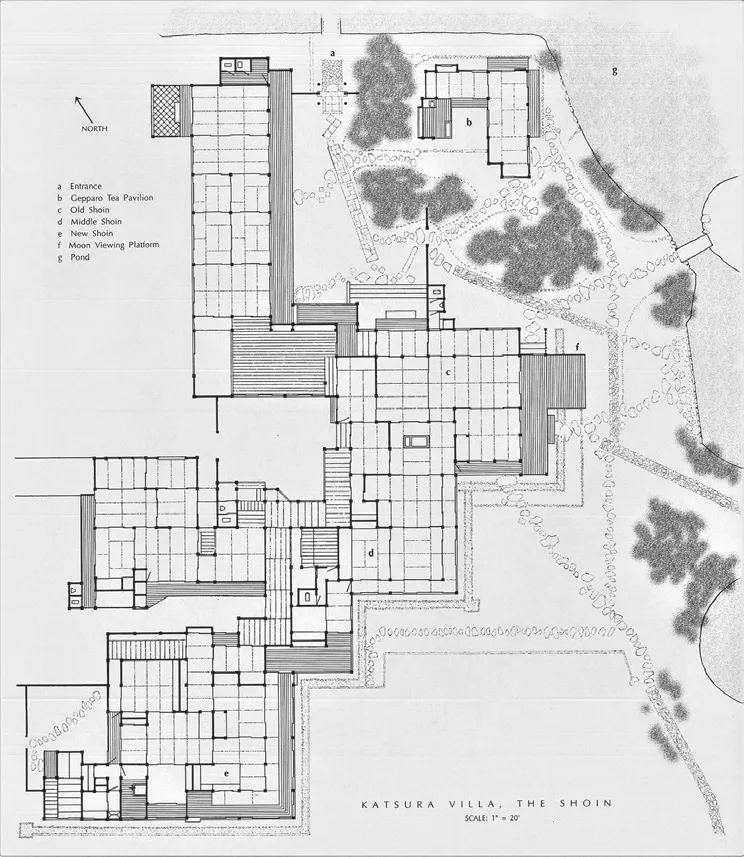

圖10 京都三條白川房居住部分

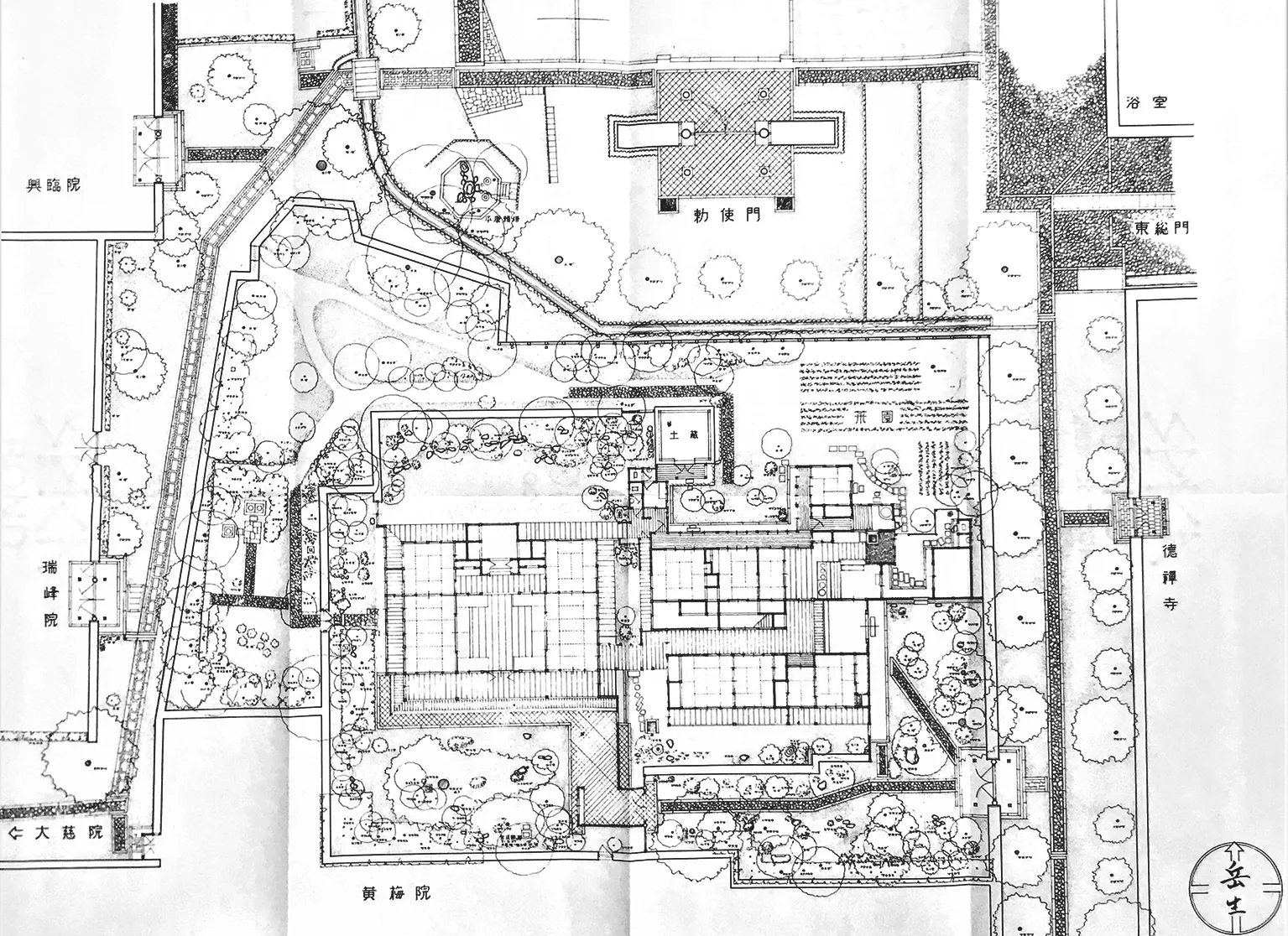

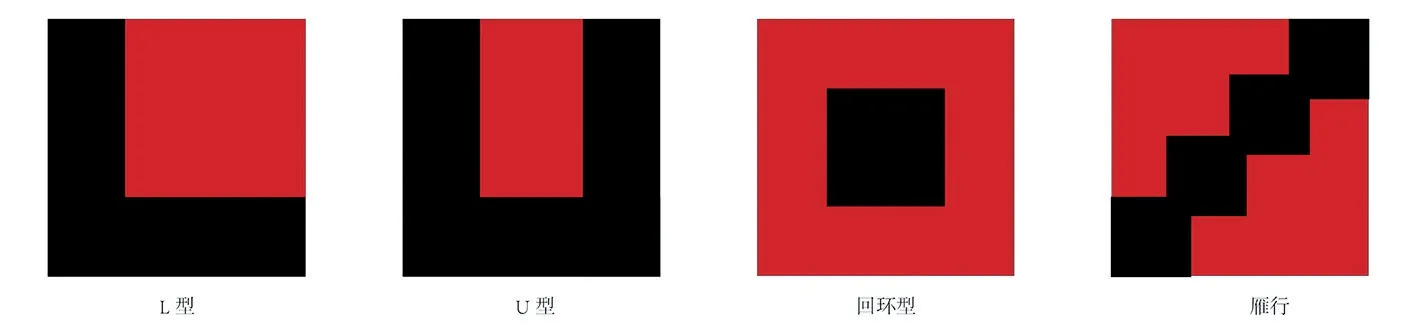

“書(shū)院造”的發(fā)展一直持續(xù)到近世初期的江戶(hù)時(shí)代進(jìn)而走向成熟,形成了日本建筑所獨(dú)有的空間特征。這種特征打破了“內(nèi)部空間”的局限,延伸到與“外部”、“自然”、“世界”的關(guān)系層面。日本學(xué)者井上充夫先生把這種空間特征總結(jié)為“行動(dòng)式空間”(Movement Space)?,即是以人的活動(dòng)為前提而構(gòu)造的“流動(dòng)性空間”,空間伴隨著人的活動(dòng)而出現(xiàn)及時(shí)性的變化,對(duì)于觀察者來(lái)說(shuō)空間自然形成一種“動(dòng)態(tài)觀察”(Successive Observation)?。同時(shí),“不對(duì)稱(chēng)”(Asymmetry)和“無(wú)規(guī)律”(Irregularity)是對(duì)這種空間特征的印象,與強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格對(duì)稱(chēng)的幾何性“構(gòu)圖空間”形成了明顯的區(qū)別,使得人類(lèi)活動(dòng)與空間的關(guān)系趨于自然有機(jī)。建筑的立面構(gòu)圖進(jìn)一步被弱化,甚至在極為重要的宮殿或寺廟建筑中也很難看到一個(gè)完整的立面。取而代之的則是空間與行為的關(guān)系,“書(shū)院造”宅邸中“L”型、“U”型、“回”型、“雁”行(Ganko)?等“院”的構(gòu)成方式,使外部空間被錯(cuò)位的建筑分割成若干大小不一的“院”,并對(duì)人在行進(jìn)過(guò)程中的前后視線(xiàn)造成隔斷,產(chǎn)生步移景異的動(dòng)態(tài)效果與空間的想象(圖11~13)。例如京都大德寺中的幾個(gè)“院”,整體采用了“回”字形布局,使得圍繞房子的“院”各不相同,再加上低矮的界墻使外部世界被納入進(jìn)來(lái),便讓人在有限的宅基地內(nèi)產(chǎn)生了無(wú)限神游的“大”之感,從而延伸出視域連帶內(nèi)心的寬廣(圖14~18)。

圖11 京都桂離宮書(shū)院“L”和“U”形疊加的平面圖

圖12 京都大德寺龍?jiān)丛骸盎亍毙纹矫鎴D

圖13 二條城二之丸御殿的“雁行”平面圖

圖14 書(shū)院造常見(jiàn)的四種院型平面圖

圖15 京都大德寺龍?jiān)丛褐鞯钅蟼?cè)院子

圖16 京都大德寺龍?jiān)丛褐鞯畋眰?cè)院子

圖17 京都大德寺龍?jiān)丛褐鞯顤|側(cè)院子

圖18 京都大德寺龍?jiān)丛褐鞯钗鱾?cè)院子

結(jié)語(yǔ)

以“院型”的空間視角對(duì)日本傳統(tǒng)建筑進(jìn)行分析,可以捕捉到一種持續(xù)“發(fā)展”的過(guò)程,從中反映出充滿(mǎn)活力的傳統(tǒng)“觀念”的變化,正如吉迪恩所言:“據(jù)說(shuō)日本古代的建筑乃基于心態(tài)——一種哲學(xué)——此一心態(tài)影響技術(shù)生產(chǎn),對(duì)建筑的影響不是技術(shù)生產(chǎn),而是心態(tài)。”?這些充滿(mǎn)活力的變化可以反映到兩個(gè)層面。

第一,人從客體到主體的轉(zhuǎn)變,逐漸確立了人在“院型”空間中的主導(dǎo)地位,進(jìn)而產(chǎn)生了日本近世以人的行為方式與感知為主體的空間構(gòu)成方式,使得“曖昧”、“物哀”、“幽”玄、“侘寂”等日本哲學(xué)與美學(xué)觀念深刻地反映到空間中去,產(chǎn)生了內(nèi)外交替、自然細(xì)膩、婉約質(zhì)樸的日本性格。而“院型”所代表的“建筑化的外部”?為這些性格提供了表現(xiàn)的張力,使人對(duì)空間的想象可以超越房間本身,產(chǎn)生“解放”與“自由”的快感。這種以人為主體的空間傳統(tǒng)深刻影響著后世的日本建筑師及其作品,甚至在當(dāng)代建筑學(xué)的全球化語(yǔ)境中亦備受推崇,從日本8位普利茲克獎(jiǎng)獲得者到歐洲當(dāng)代重要建筑師,如瓦勒里歐· 奧爾加迪(Valerio Olgiati)和克里斯蒂安·克雷茲(Christian Kerez)等人的作品均可證明其影響。

第二,從“寢殿造”到“書(shū)院造”的變化,西澤文隆先生從空間視角做了精辟的總結(jié):“從透明的空間(Transparent Space)到密度的空間(Dense Space);從開(kāi)放的空間(Open Space)到分割的空間(Divided Space);從等質(zhì)空間(Space with equal quality)到對(duì)峙空間(Space with confrontational quality)”?“密度”、“分割”、“對(duì)峙”成為了定義“書(shū)院造”空間的三個(gè)關(guān)鍵詞。“密度”源于用地規(guī)模的減少與功能復(fù)雜性增加之后,更加精確的“空間經(jīng)營(yíng)”,同時(shí)還要兼具納入“院”的可能;這些需求必然依賴(lài)著分化空間的“分割”操作,使空間有了內(nèi)外、位置、大小、形狀和主次的區(qū)別;經(jīng)過(guò)“分割”的空間產(chǎn)生了“區(qū)別”與“聯(lián)系”的矛盾性對(duì)峙,在特定環(huán)境中通過(guò)平衡與組織這些關(guān)系,從而產(chǎn)生“院型”的諸多可能性。“院型”空間在日本傳統(tǒng)建筑中的嬗變是在一種以日本性格為目標(biāo),但又在相對(duì)自由和無(wú)常的狀態(tài)下獨(dú)立發(fā)展與創(chuàng)新的過(guò)程。

資料來(lái)源:

圖1~2:日本建筑學(xué)會(huì)編.日本建筑史參考圖集[M].東京:建筑學(xué)會(huì),昭和七年:1;

圖3:Mitsuo Inoue.translated by Hiroshi Watanabe.Space in Japanese Architecture[M].New York:Weatherhill,1985:35;

圖4:稻葉和也,中山繁信.譯.圖說(shuō)日本住居生活史.北京:清華大學(xué)出版社,2010:55;

圖5:日本建筑學(xué)會(huì)編.日本建筑史圖集[M].東京:彰國(guó)社,昭和28年:44;

圖6:Space of SHINDEN Residential Complex;

圖7 :稻葉和也,中山繁信.譯.圖說(shuō)日本住居生活史.北京:清華大學(xué)出版社,2010:58-59;

圖8:Teiji Ito.The Japanese Garden-An Approach to Nature[M].Yale University Press,1972:150;

圖9:Teiji Ito.The Japanese Garden-An Approach to Nature[M].Yale University Press,1972:154;

圖10:Mitsuo Inoue.translated by Hiroshi Watanabe.Space in Japanese Architecture[M].New York:Weatherhill,1985:113;

圖11:Form and Space in Japanese Architecture[M].Documan Press Ltd,1993:218;

圖12:重森三玲、重森完途.日本庭園史大系+実測(cè)図集[M].東京:社會(huì)思想社,昭和53年;

圖13:http://satof-jottings.blogspot.hk/2013/06/1.html;

文中其余圖片均為作者自繪自攝。

注釋

① 阿摩斯·拉普卜特.常青等譯.宅形與文化[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2007:81。

② Mitsuo Inoue.translate d by Hiroshi Watanabe.Space in Japanese Architecture[M].New York:Weatherhill,1985:18。

③ 太田博太郎.路秉杰,包慕萍譯.日本建筑史序說(shuō)[M].上海:同濟(jì)大學(xué)出版社,2016:59。

④ 太田博太郎.路秉杰,包慕萍譯.日本建筑史序說(shuō)[M].上海:同濟(jì)大學(xué)出版社,2016:17。

⑤ 稻葉和也,中山繁信.劉纘譯.圖說(shuō)日本住居生活史[M].北京:清華大學(xué)出版社,2010:51。

⑥ 稻葉和也,中山繁信.劉纘譯.圖說(shuō)日本住居生活史[M].北京:清華大學(xué)出版社,2010:54。

⑦ 所謂寢殿造,在日本文化史上,指的是以寢殿為中心的平安時(shí)代貴族的宅邸形式,來(lái)源:張十慶.《作庭記》譯注與研究[M].天津大學(xué)出版社,1993:23。

⑧ 張十慶.《作庭記》譯注與研究[M].天津大學(xué)出版社,1993:40。

⑨ 張十慶.《作庭記》譯注與研究[M].天津大學(xué)出版社,1993:17。

⑩ 馮紀(jì)忠.人與自然——從比較園林史看建筑發(fā)展趨勢(shì)[J].中國(guó)園林.2010(11):28。

? 起源于中國(guó)唐朝的繪畫(huà),指平安后期出現(xiàn)的日本民族繪畫(huà),是一個(gè)相對(duì)于“唐繪”的概念。

? 太田博太郎.路秉杰,包慕萍譯.日本建筑史序說(shuō)[M].上海:同濟(jì)大學(xué)出版社,2016:86。

? 西澤文隆.建筑的庭——西澤文隆實(shí)測(cè)圖集[M].東京:建筑資料研究社,2007:13。

? Mitsuo Inoue.translated by Hiroshi Watanabe.Space in Japanese Architecture[M].New York:Weatherhill,1985:128。

? Mitsuo Inoue.translated by Hiroshi Watanabe.Space in Japanese Architecture[M].New York:Weatherhill,1985:128。

? Mitsuo Inoue.translated by Hiroshi Watanabe.Space in Japanese Architecture[M].New York:Weatherhill,1985:146。

? 一種之字形的曲折布置方式,名字來(lái)源于一群大雁在飛行時(shí)候排列出的圖案,例如京都二條城的二之丸御殿。

? 希格弗萊德·吉迪恩著.王錦堂,孫全文,譯.空間·時(shí)間·建筑[M].武漢:華中科技大學(xué)出版社,2015:483.。

? 坂本一成等.陸少波譯.建筑構(gòu)成學(xué):建筑設(shè)計(jì)的方法[M].上海:同濟(jì)大學(xué)出版社,2018:32。

? 西澤文隆.建筑的庭——西澤文隆實(shí)測(cè)圖集[M].東京:建筑資料研究社,2007:25。