柴芩清膽湯治療肝膽濕熱型慢性膽囊炎臨床觀察

劉美子

肝膽濕熱型慢性膽囊炎是指因感染、疾病、膽囊結石等引起的膽囊壁重復發炎的病理過程,具有高治愈與復發性[1,2]。在發病時,患者大多伴有疼痛等癥狀,會對患者生活質量產生影響,為提高生活質量,改善疾病,應及時治療[3]。消炎利膽片為祛濕劑,具有利膽、祛濕、清熱等作用,但肝膽濕熱型慢性膽囊炎發病機制復雜,單獨應用難以達到理想治療效果。中醫認為其病因為肝氣郁結、化熱犯胃、氣行不暢,治則以清熱化濕、疏肝利膽為主。基于此,選取中—東北國際醫院78例肝膽濕熱型慢性膽囊炎患者,分析柴芩清膽湯的臨床應用效果。報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料本研究選取2017年2月—2020年10月中—東北國際醫院肝膽濕熱型慢性膽囊炎患者78例,按隨機數字表法分為中醫組(39例)和西醫組(39例)。西醫組:男性23例,女性16例;年齡20~72歲,平均年齡(41.35±6.12)歲;病程最短9個月,最長4年,平均病程(2.09±0.37)年。中醫組:男性20例,女性19例;年齡20~72歲,平均年齡(44.32±6.38)歲;病程最短9個月,最長4年,平均病程(2.22±0.45)年。2組基線資料(性別、年齡、病程)均衡可比(P>0.05)。

1.2 納入與排除標準納入標準:①經B超等檢查被確診為慢性膽囊炎;②均為肝膽濕熱型;③伴有消化不良、右上腹疼痛等癥狀。排除標準:①急性單純性膽囊炎;②伴有嚴重心肝腎等臟器疾病;③伴有免疫系統障礙。

1.3 方法

1.3.1 西醫組予以消炎利膽片(廣東省羅浮山白鶴制藥廠,國藥準字Z44021899),餐后1 h口服,0.75 g/次,3次/d。

1.3.2 中醫組在西醫組的基礎上予以柴芩清膽湯。藥方包含:茵陳30 g,金錢草30 g,白芍15 g,蒲公英15 g,白術15 g,黃芩15 g,枳殼15 g,茯苓15 g,香附15 g,柴胡12 g,木香10 g,甘草g。若患者伴有腹痛可添加姜黃10 g,延胡索10 g;若患者伴有惡心嘔吐可添加姜半夏10 g,竹茹10 g;若患者伴有便秘可添加大黃15 g,生地黃10 g;若患者伴有結石可添加海金沙30 g,雞內金15 g。將中藥放置容器內,浸泡0.5 h,添加清水,需沒過中藥2~3 cm,武火燒沸后轉小火慢煎,2次/d,1劑/d。2組均治療2個月。

1.4 觀察指標①療效。療效評估標準:顯效:治療2個月后,癥狀明顯消失,經彩超檢查表明膽囊正常;緩解:治療2個月后,癥狀有所消失,經彩超檢查表明膽囊趨于正常;無效:治療2個月后,癥狀無改變或有加重的趨勢。顯效、緩解計入總有效。②中醫證候積分。將口苦咽干、腹脹納呆按輕度2分、中度4分、重度6分量化評分,統計2組患者治療前后評分變化。③采用視覺疼痛模擬評分(VAS)評估2組患者治療前后的疼痛度,滿分10分,評分越低,疼痛感越輕。④不良反應,記錄對比2組患者惡心、大便秘結、小便黃赤發生情況。

2 結果

2.1 療效中醫組總有效率94.87%較西醫組76.92%高(P<0.05)。見表1。

表1 2組患者療效比較 (例,%)

2.2 中醫證候積分治療前,2組口苦咽干、納呆腹脹評分對比差異無統計學意義(P>0.05);治療后,中醫組口苦咽干、納呆腹脹評分較西醫組低(P<0.05)。見表2。

表2 2組患者中醫證候積分比較 (例,

2.3 VAS評分治療前,2組VAS評分對比差異無統計學意義(P>0.05);治療后,中醫組VAS評分較西醫組低(P<0.05)。見表3。

表3 2組患者VAS評分比較 (例,

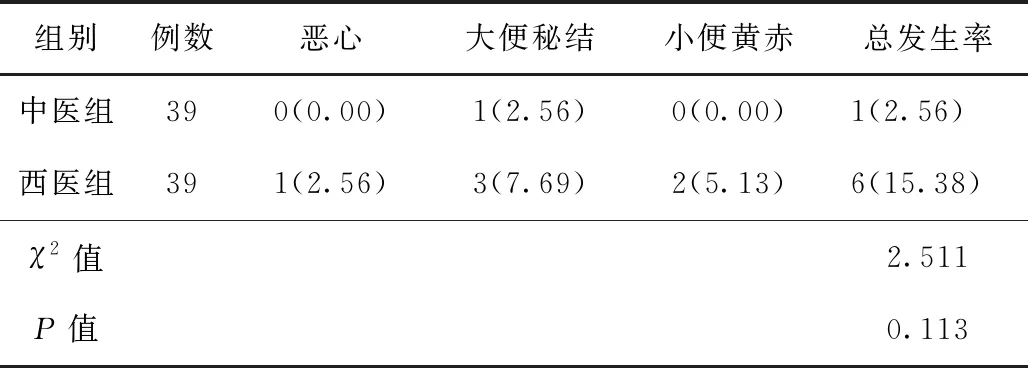

2.4 不良反應發生率中醫組不良反應總發生率2.56%與西醫組15.38%對比差異無統計學意義(P>0.05)。見表4。

表4 2組患者不良反應總發生率比較 (例,%)

3 討論

肝膽濕熱型慢性膽囊炎可依據是否含有結石將其分為慢性結石性膽囊炎、慢性非結石性膽囊炎,主要是因結石、炎癥等刺激,使膽囊壁被炎性細胞浸潤,使囊壁厚度增加,與周圍組織產生粘連,增生不同程度的纖維組織[4-9]。該疾病常表現為右上腹疼痛、口干、嘔吐等,對患者身體健康產生嚴重威脅。消炎利膽片在臨床治療中,應用較為廣泛,可對肝細胞產生刺激作用,使其分泌膽汁,并促進膽管與膽囊收縮,將膽汁排出,進而減少膽汁淤積,但單一用藥療效欠佳。

肝膽濕熱型慢性膽囊炎屬中醫“肝胃氣痛”“痞滿”“脅痛”等范疇,中醫認為其為肝氣不暢、脾胃受損所致。柴芩清膽湯含有茵陳、金錢草、白芍、蒲公英、白術、黃芩、枳殼、茯苓、香附、柴胡、木香、甘草共11味中藥成分[10]。柴胡性微寒,味苦、辛,歸肝、膽經,可疏肝解郁、升舉陽氣;茵陳性微寒,味苦、辛,歸脾、胃、肝、膽經,可清利濕熱、利膽退黃;蒲公英性寒,味苦、甘,歸肝、胃經,可清熱解毒、消腫散結;白術性溫,味苦、甘,歸脾、胃經,可燥濕利水、補氣健脾;枳殼性微寒,味苦、辛、酸,歸脾、胃經,可理氣寬胸;茯苓性平、味甘、淡,歸心、肺、脾、腎經,可利水消腫、健脾、寧心;木香性溫,味辛、苦,肺脾、胃、肝、肺經,可行氣止痛。諸藥聯合,具有疏肝、化濕、理氣等作用。本研究針對肝膽濕熱型慢性膽囊炎患者采取柴芩清膽湯治療,結果顯示,中醫組總有效率94.87%較西醫組76.92%高(P<0.05),提示柴芩清膽湯可提高療效。且經進一步研究,治療后,中醫組口苦咽干、納呆腹脹評分較西醫組低(P<0.05),表明柴芩清膽湯可改善臨床癥狀。柴胡可減少細胞色素P450活性,降低肝細胞壞死,促進肝細胞再生;黃芩使單核細胞DNA受抑,減少內生致熱源,對上、中焦產生清濕熱的功效;茵陳可使β葡萄糖醛酸酶活性受抑,降低葡萄糖醛酸被分解速度,增強其在機體肝臟內的解毒功能。本研究數據表明,治療后,中醫組VAS評分較西醫組低(P<0.05),可見柴芩清膽湯可減輕疼痛程度。白芍可抑制白細胞介素-1、前列腺素E2等水平的過度增殖,降低炎癥反應,減少機體受損,進而產生鎮痛的作用。本研究數據還顯示,中醫組不良反應總發生率2.56%與西醫組15.38%對比,差異無統計學意義(P<0.05),表明柴芩清膽湯不良反應較低,具有用藥安全性。

綜上所述,柴芩清膽湯治療肝膽濕熱型慢性膽囊炎患者可提高療效,緩解臨床癥狀,減輕疼痛,且用藥安全性較高。