丹參化瘀湯聯合負壓封閉引流治療脈絡瘀阻型糖尿病足的臨床效果

單洪濤 李華剛 周玉朱

安徽中醫藥大學第一附屬醫院血管乳腺外科,安徽合肥 230031

糖尿病足是由于不同程度的血管病變,尤其是下肢的小血管及微血管病變,導致血管腔狹窄及血流受阻,從而引發的足部潰瘍。糖尿病足作為全球范圍內導致患者殘疾的主要原因之一,其導致的下肢截肢極大地降低了患者的生活質量和功能,并產生了巨大的醫療費用[1]。近年來,治療糖尿病足手段可謂是“百花齊放”,糖尿病足的治療效果也得到了穩步提升。但是,現階段,臨床還沒有根治糖尿病足的手段,且其存在較高的復發率。應用外科慢性創面感染的負壓封閉引流(vacuum sealing drainage,VSD)技術在各中心的糖尿病足及慢性乳腺炎等疾病的治療中有著良好的表現。因其良好的密封性,可利用其負壓原理引流出創面膿液及壞死組織,避免創面受外界細菌的感染而加快肉芽組織的生長,從而縮短病程[2]。在中醫藥日益昌盛的今天,大量研究證實了中藥在糖尿病足的治療發揮著其無以倫比的優勢,且中西醫結合治療糖尿病足對降低治療費用,縮短住院時間等方面更為顯著。本研究主要探討丹參化瘀湯聯合負壓封閉引流治療脈絡瘀阻證糖尿病足的臨床效果,旨在為糖尿病足的治療提供臨床依據。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2019年10月至2021年6月安徽中醫藥大學第一附屬醫院血管乳腺外科收治的60 例脈絡瘀阻型糖尿病足患者作為研究對象,采用隨機數字表法分為對照組(30 例)和治療組(30 例)。治療組中,男14 例,女16 例;年齡44~70 歲,平均(51.7±6.4)歲。對照組中,男15 例,女15 例;年齡42~67 歲,平均(52.4±5.3)歲。患者均為單側肢體患病,右側32 例,左側28例。病程2~4年,臨床分級為2~4 級。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究已通過醫院醫學倫理委員會審核批準,所有患者均知曉本研究情況并簽署知情同意書。

納入標準:①符合糖尿病診斷標準;②符合糖尿病足診斷標準;③符合中醫辨證診斷標準;④臨床分級為2~4 級者;⑤患者年齡40~70 歲;⑥預期生存期>1年。排除標準:①合并嚴重肝腎功能不全、心功能不全等;②對中藥過敏者;③伴有惡性腫瘤者;④需要截肢者的糖尿病足患者;⑤依從性差者。

糖尿病診斷標準[3-5]:①典型的多飲、多食、多尿,體重減輕;②隨機血糖>11.1 mmol/L;③空腹血糖>7.0 mmol/L;④葡萄糖負荷后2 小時血糖>11.1 mmol/L;⑤糖化血紅蛋白>6.5%。

糖尿病足診斷標準[3-5]:①符合糖尿病診斷標準;②有下肢缺血的臨床癥狀;③影像學檢查提示下肢血管狹窄病變,且靜息時踝肱指數(ankle-brachius index,ABI)<0.9,或運動時ABI>0.9,但肢體出現不適癥狀;④有足部潰瘍。

中醫辨證診斷標準[4]:脈絡瘀阻型——患肢發涼,麻木,刺痛,位置固定,有跛行癥狀,同時伴有足部潰瘍,舌質紫暗,苔薄白,脈細澀。

1.2 方法

兩組患者入院后嚴格控制飲食,根據血糖波動特點,給予降糖藥物治療,同時常規給予前列地爾注射液善微循環(北京泰德制藥股份有限公司,批號H10980024、20150910,2 ml∶10 μg)。

對照組在上述基礎上每日給予清創換藥1 次。如患者全身情況穩定,患足炎癥減輕,壞死組織減少,創面無明顯感染后行VSD 治療,一般持續7 d 左右后拆除VSD 裝置,并行創面縫合。縫合創面與否應視肉芽組織生長情況而定:肉芽新鮮良好后創面縫合;肉芽生長差,繼續VSD 引流。

治療組在上述基礎上給予丹參化瘀湯加減治療。組方:丹參20 g,赤芍20 g,川芎20 g,三棱15 g,莪術15 g,山楂15 g,烏藥15 g,皂刺15 g。湯劑由醫院中藥房代煎,于早晚餐后半小時溫服,每次150 ml,連服6 周。

1.3 觀察指標及評價標準

比較兩組治療前和治療6 周后的治療效果、癥狀體征評分、創面愈合率及相關實驗室指標。

1.2.1 治療效果 參考《中醫病證診斷療效標準》[6]相關評價標準,并結合臨床工作中實際情況,建立以下評價標準。痊愈:肢體冷感、麻木疼痛、跛行癥狀完全好轉,創面愈合,炎癥指標及凝血指標正常;顯效:肢體冷感、麻木疼痛、跛行癥狀部分好轉,炎癥指標及凝血指標部分恢復正常,創面愈合率>2/3;有效:肢體冷感、麻木疼痛、跛行癥狀稍好轉,炎癥指標及凝血指標改變不明顯,1/2<創面愈合率<2/3;無效:上述癥狀體征及實驗室指標基本無改變。總有效率=(痊愈+顯效+有效)例數/總例數×100%。

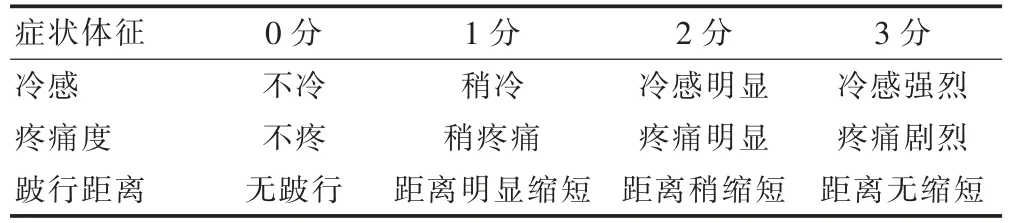

1.3.2 癥狀體征評分 參考《證候類中藥新藥臨床研究技術指導原則》[7]對于臨床癥狀體征評分相關標準,對患肢冷感、疼痛、跛行距離等三方面癥狀及體征進行評分。按輕重程度分為0~3 級,分別記0、1、2、3 分(以0 分表示無癥狀,以1 分表示癥狀輕微,以2 分表示癥狀較重,以3 分表示癥狀嚴重)。對于患者評價由同一位醫師負責,盡量降低主觀意識上的誤差。評分標準見表1。

表1 癥狀體征評分標準表

1.3.3 創面愈合率 創面愈合率=(治療前潰瘍創面面積-治療后創面面積)/治療前潰瘍創面面積×100%[6]。

1.3.4 相關實驗室指標 采集空腹血,檢測并記錄炎癥指標[白細胞(white blood cell,WBC),C 反應蛋白(Creactive protein,CRP),中性粒細胞百分比(neutrophil granulocyte percent,NEU%)]及凝血指標[纖維蛋白原(fibrinogen,FIG),D-二聚體(D-dimer,D-D)]。

1.4 統計學方法

采用SPSS 22.0 統計學軟件進行數據分析,計量資料用均數±標準差(±s)表示,兩組間比較采用t 檢驗;計數資料采用率表示,組間比較采用χ2檢驗,以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

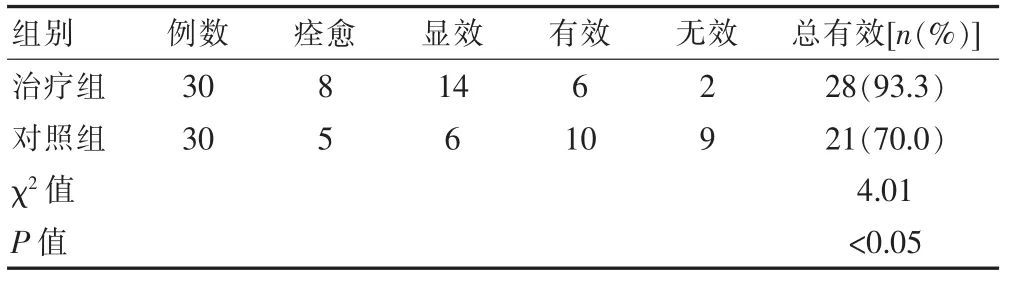

2.1 兩組患者臨床療效的比較

治療6 周后,治療組總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(表2)。

表2 兩組患者臨床療效的比較(例)

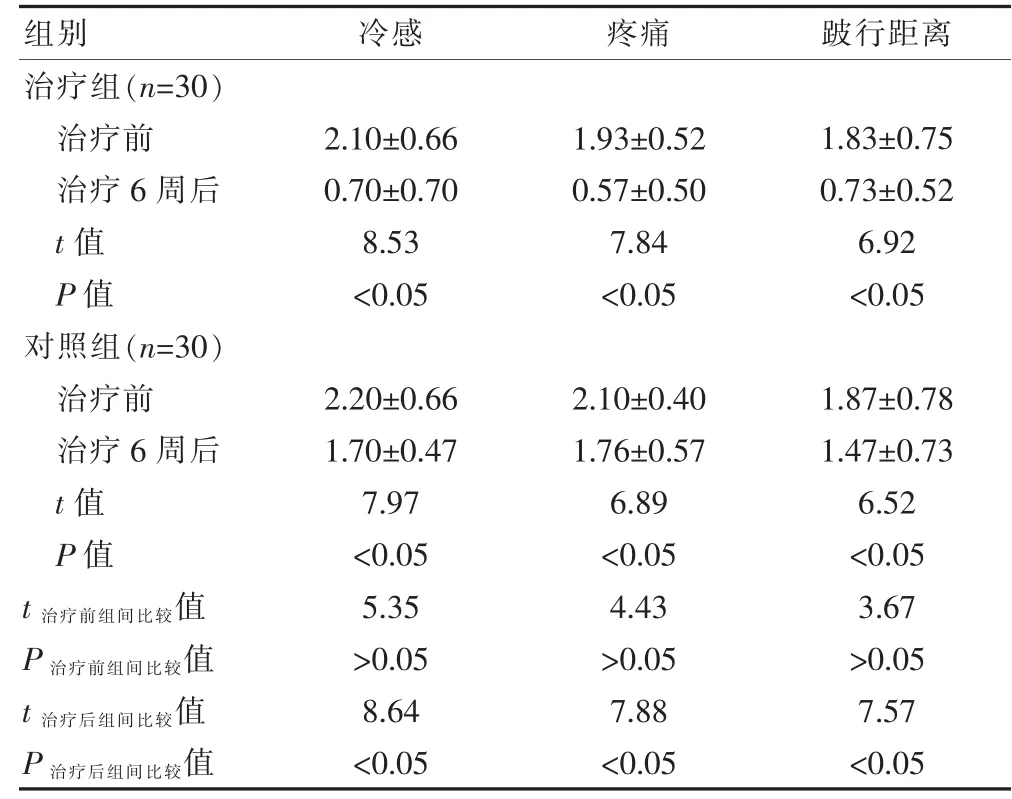

2.2 兩組患者治療前后癥狀體征評分的比較

治療前,兩組癥狀體征評分(冷感、疼痛、跛行距離)比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療6 周后,兩組癥狀體征評分(冷感、疼痛、跛行距離)低于本組治療前,差異有統計學意義(P<0.05);治療6 周后,治療組癥狀體征評分(冷感、疼痛、跛行距離)低于同期對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(表3)。

表3 兩組患者治療前后癥狀體征評分的比較(分,±s)

表3 兩組患者治療前后癥狀體征評分的比較(分,±s)

組別 冷感 疼痛 跛行距離治療組(n=30)治療前治療6 周后t 值P 值對照組(n=30)治療前治療6 周后t 值P 值2.10±0.66 0.70±0.70 8.53<0.05 1.93±0.52 0.57±0.50 7.84<0.05 1.83±0.75 0.73±0.52 6.92<0.05 t 治療前組間比較值P 治療前組間比較值t 治療后組間比較值P 治療后組間比較值2.20±0.66 1.70±0.47 7.97<0.05 5.35>0.05 8.64<0.05 2.10±0.40 1.76±0.57 6.89<0.05 4.43>0.05 7.88<0.05 1.87±0.78 1.47±0.73 6.52<0.05 3.67>0.05 7.57<0.05

2.3 兩組患者治療前后創面愈合率的比較

治療組的創面愈合率為(69.19±3.20)%,高于對照組的(44.27±8.38)%,差異有統計學意義(P<0.05)。

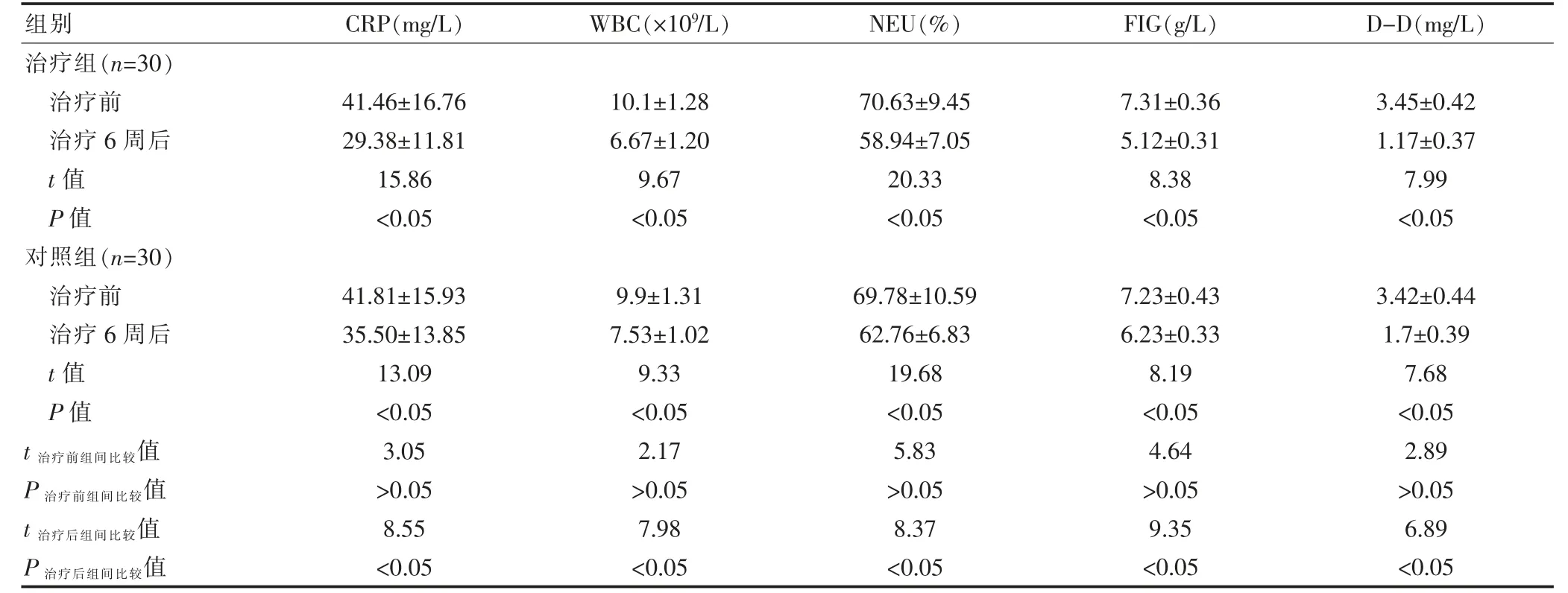

2.4 兩組患者治療前后相關實驗室指標的比較

治療前,兩組的CRP、WBC、NEU%、FIG、D-D 水平比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療6 周后,兩組的CRP、WBC、NEU%、FIG、D-D 水平低于本組治療前,差異有統計學意義(P<0.05);治療6 周后,治療組的CRP、WBC、NEU%、FIG、D-D 水平低于同期對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(表4)。

表4 兩組患者治療前后相關實驗室指標的比較

3 討論

糖尿病足發病機制至今還未有統一共識,除周圍神經、血管病變、感染機制之外,對于氧化應激、炎癥損傷、信號通路、基因遺傳等也有大量報道。有相關文獻指出炎癥因子可因感染而大量分泌,如C 反應蛋白、白細胞介素6 等可提高組織耗氧量,減緩血流速度,提高血液高凝狀態,繼而阻礙微循環[8]。對于白細胞在糖尿病足治療中的意義,有文獻報道,其不僅可以作為感染的診斷,也可與C 反應蛋白共同用于糖尿病足的預后[9]。提示血液高凝狀態的D-D 與急性期反應蛋白纖維蛋白原與糖尿病足患者血清中炎癥因子密切相關[10]。而對于糖尿病足的治療,包括控制血糖、抑制炎癥、重建血流、清創及植皮,以及必要時采取截肢術。結合各中心及諸多文獻對于感染性創面的治療反饋,一致認為VSD 在糖尿病足部潰瘍的應用尤其適合:宿獻偉[11]采用球囊擴張下肢病變血管,同時使用VSD 治療糖尿病足,不僅加快了創面愈合的速度,也降低了復發率;袁佳沁等[12]采用中西醫結合的方法,以經典糖足方與VSD 聯合使用,可通過降低患者血清中炎癥因子、促進潰瘍愈合而提高糖尿病足療效。VSD 已成為大家公認的治療糖尿病足的常規治療手段,有研究[13]猜測其可能與以下機制相關:①控制感染,調節炎癥反應;②降低創面組織水腫程度及血管通透性;③改善微循環,提高肉芽組織生長速度。采用封閉負壓吸引技術治療糖尿病足患者的臨床效果已經過實驗[14]證明,確實能夠縮短創面愈合時間,提高療效,且安全性較高。

根據糖尿病足的證候表現,在祖國醫學里歸屬“脫疽”的范疇,是由多種因素引起的(外感、氣血 失調、絡病、絡脈血瘀等)。對于其辨證分型,各大醫家也是各持己見,其主流分型主要分為陰陽兩虛型、熱毒型、血瘀型。結合古籍及臨床經驗認為血瘀既貫穿脫疽的整個病程,無論陰陽兩虛、正氣虧虛或是濕熱毒壅,最終均會導致血瘀[15]。雖然對于脫疽的治療,各大醫家也是各顯神通,但最終也是以“瘀”為突破點。在西醫治療糖尿病足的療效不甚理想下,中醫藥治療的加入往往能起到出其不意的效果,并且關于中藥聯合西醫治療手段的療效也已被大量證實:如張耀澤[16]通過經典方藥桃紅四物湯治療脫疽,可改善患者跛行距離、擴張血管,降低血脂等改善患者臨床癥狀。樸春麗教授[17]采用中藥內服與外敷的方法,以血府逐瘀湯聯合拔毒祛瘀通絡膏可明顯改善患者的臨床癥狀,且對患足創面的愈合有著良好的療效。而安徽中醫藥大學第一附屬醫院國醫大師周玉朱教授的丹參化瘀湯以通絡止痛、活血化瘀等為主要治療目標,在既往治療脫疽中也起到不錯的療效。觀察丹參化瘀湯組成,方藥中以活血化瘀為主,方中重用丹參、赤芍,取其活血祛瘀之效。相關文獻[18-19]報道,丹參、赤芍均擁有多種有效成分,如酚酸、芍藥苷、揮發油等在抗栓、抗凝及改善循環方面發揮著積極作用,且已在臨床得到證實。芍藥內含有的芍藥苷可降低血脂水平,抑制炎癥細胞因子,保護血管內膜[20-21]。具有“血中氣藥”之稱的川芎有活血化瘀、行氣止痛之效,尤善瘀血阻滯病癥。現代藥學研究[22]表明,川芎具有極強抗栓作用,能夠通過拮抗鈣離子,起到舒張血管、改善肢體缺血之效。擁有行氣活血,散瘀消癥的三棱,其有效成分三棱總黃酮的抗栓、抗凝作用與其中醫功效不謀而合,且與莪術藥理作用大致相仿,在抗血小板聚集、消炎、鎮痛等方面也有著明顯的治療作用[23-24]。烏藥有溫中行氣止痛之效,具有抗炎、鎮痛作用,且其在抑制潰瘍形成中能保護細胞受損[25]。方中山楂與丹參同時使用,能發揮其調節血脂、保護血管內皮功能之效,以達到活血化瘀功用,有研究[26]認為其可能與多通路、多個作用靶點相關。皂角刺具有消毒透膿之效,其在抗凝、改善微循環的方面療效相對不足,但其在抗炎、抗菌的治療效果十分顯著,可完全抑制多種細菌[27]。綜合以上文獻分析,諸藥現代藥理均有抗炎、抗凝、改善循環等臨床療效。

本研究把中西醫治療方式相結合,以實驗室指標客觀觀察丹參化瘀湯的臨床療效,結果顯示,治療6周后,治療組總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);治療前,兩組癥狀體征評分(冷感、疼痛、跛行距離)比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療6 周后,兩組癥狀體征評分(冷感、疼痛、跛行距離)低于本組治療前,差異有統計學意義(P<0.05);治療6 周后,治療組癥狀體征評分(冷感、疼痛、跛行距離)低于同期對照組,差異有統計學意義(P<0.05);治療組的創面愈合率為高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);治療前,兩組的CRP、WBC、NEU%、FIG、D-D 水平比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療6 周后,兩組的CRP、WBC、NEU%、FIG、D-D 水平低于本組治療前,差異有統計學意義(P<0.05);治療6 周后,治療組的CRP、WBC、NEU%、FIG、D-D 水平低于同期對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,丹參化瘀湯聯合VSD 治療脈絡瘀阻型糖尿病足臨床效果較好,有待深入研究。