5G大氣波導干擾分析與測試

宋心剛,李行政,趙志民,王硯

研究與開發

5G大氣波導干擾分析與測試

宋心剛1,李行政1,趙志民2,王硯1

(1. 中國移動通信集團設計院有限公司,北京 100080; 2. 中國移動通信集團廣西有限公司,廣西 南寧 530022)

時分雙工(time division duplexing,TDD)組網的5G系統面臨大氣波導效應造成的遠端干擾問題。首先,介紹了中國移動2.6 GHz頻段5G系統面臨的大氣波導干擾風險和現狀,總結了2.6 GHz頻段5G大氣波導干擾時頻域干擾特征;然后,對5G大氣波導干擾測試結果進行了驗證分析,包括不同幀偏置、不同業務負載、施/受擾小區不同天線下傾角配置下的大氣波導干擾影響分析;最后,通過結果對比得出指導2.6 GHz頻段5G大氣波導優化方案的建議。

2.6 GHz;5G;大氣波導干擾;幀偏置;業務負載;天線下傾角

0 引言

目前我國5G商用已全面展開,5G網絡規模不斷擴大。2.6 GHz頻段作為中國移動5G室外覆蓋主要頻段,面臨的大氣波導干擾[1]風險也愈發嚴重。大氣波導干擾是由“大氣波導效應”導致的TDD制式網絡特有的系統內干擾。“大氣波導效應”是一種在特定氣象、地理條件下發生的自然現象。在大氣邊界層尤其是在近地層傳播的電磁波,受大氣折射的影響,其傳播軌跡彎向地面,當折射曲率超過地球表面曲率時,電磁波部分會被陷獲在一定厚度的大氣薄層內,就像電磁波在金屬波導管中傳播一樣,這種現象稱為電磁波的大氣波導傳播[2]。無線信號在大氣波導中傳播損耗可近似等于自由空間傳播損耗,形成超遠距離傳播導致對遠端同頻組網站點的干擾。

在TD-LTE網絡時期就已開展對大氣波導干擾問題的研究。目前針對TD-LTE系統的大氣波導干擾問題,主要基于中國移動TD-LTE大氣波導干擾定位與優化平臺[2],通過上行符號監測基站在特殊子幀下行符號中發送的20 bit特征序列識別和定位遠端干擾源站點,實現大氣波導干擾通路的定位。然后根據站點參數、天面配置情況等對干擾源基站采取調整特殊時隙配比增大保護距離(由10:2:2調整為3:9:2)、降低小區特定參考信號(cell-specific reference signal,CRS)發射功率、壓降天線下傾角等方式抑制干擾。

在2.6 GHz頻段,5G網絡建設前期存在D1、D2頻段與TD-LTE系統同頻部署的問題,因此在發生大氣波導效應時,5G站點可能同時面臨遠端5G系統和4G系統的大氣波導干擾問題。目前在河南、江蘇、河北、廣西、上海等省(區市)已發現5G大氣波導干擾問題,需開展5G大氣波導干擾問題研究,探索5G大氣波導優化方案,指導5G大氣波導干擾分析與優化工作。

1 5G大氣波導干擾分析

1.1 5G子幀配置與保護距離分析

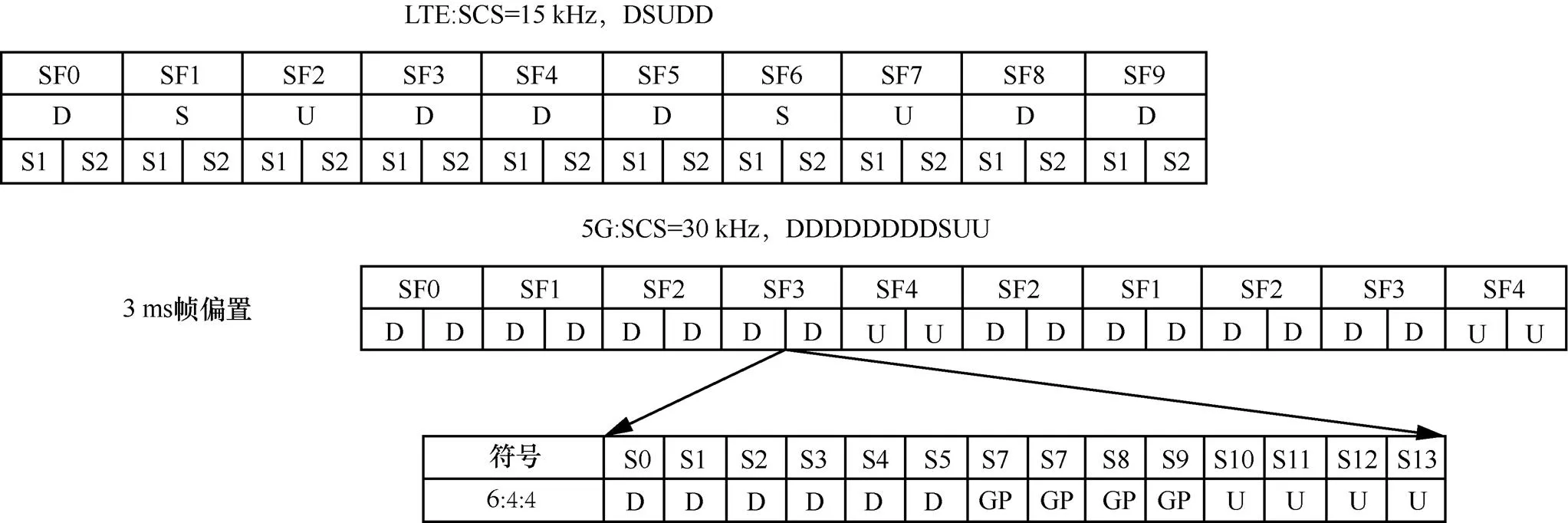

2.6 GHz頻段是中國移動TD-LTE系統的主要部署頻段之一,因此5G系統部署時需要考慮與TD-LTE系統的共存,避免交叉時隙干擾。目前中國移動5G子載波帶寬SCS配置為30 kHz,考慮與2.6 GHz頻段TD-LTE實現幀頭對齊,5G采用3 ms幀偏置,5 ms幀結構上下行配置為2:8(DDDDD DDSUU),特殊時隙配置為6:4:4。中國移動5G子幀配置如圖1所示。

圖1 中國移動5G子幀配置

保護間隔(guard period,GP)長度占據4個正交頻分復用(orthogonal frequency division multiplexing,OFDM)符號,每個OFDM符號持續時間為0.035 7 ms,按理論計算每個符號可提供的保護距離約為10.71 km,即特殊時隙配置為6:4:4時,GP可提供的保護距離為42.84 km[3]。而由于5G在6:4:4特殊子幀配置下無法提供足夠的保護距離,目前2.6 GHz頻段大氣波導干擾影響距離超過200 km,面臨大氣波導干擾影響。

1.2 5G大氣波導干擾特征分析

通過對TD-LTE大氣波導干擾問題的研究發現,當發生大氣波導效應時,TD-LTE網絡的干擾小區數量會在時間維度存在逐漸增加并在某個高峰時刻后突然大幅下降的特點,即TD-LTE網絡干擾小區數量會在發生大氣波導效應時隨波導效應影響范圍的擴大而逐漸增多,直至達到大氣波導效應的最高峰時刻,然后隨著大氣波導效應的消失受擾小區大幅下降至平時正常干擾水平。此外,受大氣波導干擾影響的小區會在時域符號維度存在受干擾功率呈斜坡下降的干擾特征[2],即從上行導頻時隙(uplink pilot time slot,UpPTS)開始受干擾,直至上行子幀的最后一個符號干擾逐漸減弱。目前5G小區干擾分析基于網管PM數據的“小區RB上行平均干擾電平(PHY.ULMeanNL._PRB)”指標分析,該指標表征統計周期內各PRB底噪的平均值[4]。5G小區的干擾門限為?107 dBm(物理資源塊級(physical resource block,PRB)),因此目前對5G大氣波導干擾的確定主要基于時間維度的干擾小區數量變化和符號級干擾功率變化趨勢。

目前多地上報發現5G大氣波導干擾問題。從時間維度看,發生大氣波導干擾時,受擾小區數量急劇增加,呈現大面積受擾特點,與TD-LTE網絡大氣波導干擾時域特征一致。2021年2月某地市發生大氣波導干擾時,5G受干擾小區數量變化趨勢如圖2所示,最多時新增338個受擾小區,平均新增112個。5G受擾小區的數量隨著大氣波導效應的形成而逐漸增加,隨著大氣波導效應的消除而恢復正常干擾水平,具有非常明顯的時間特征。

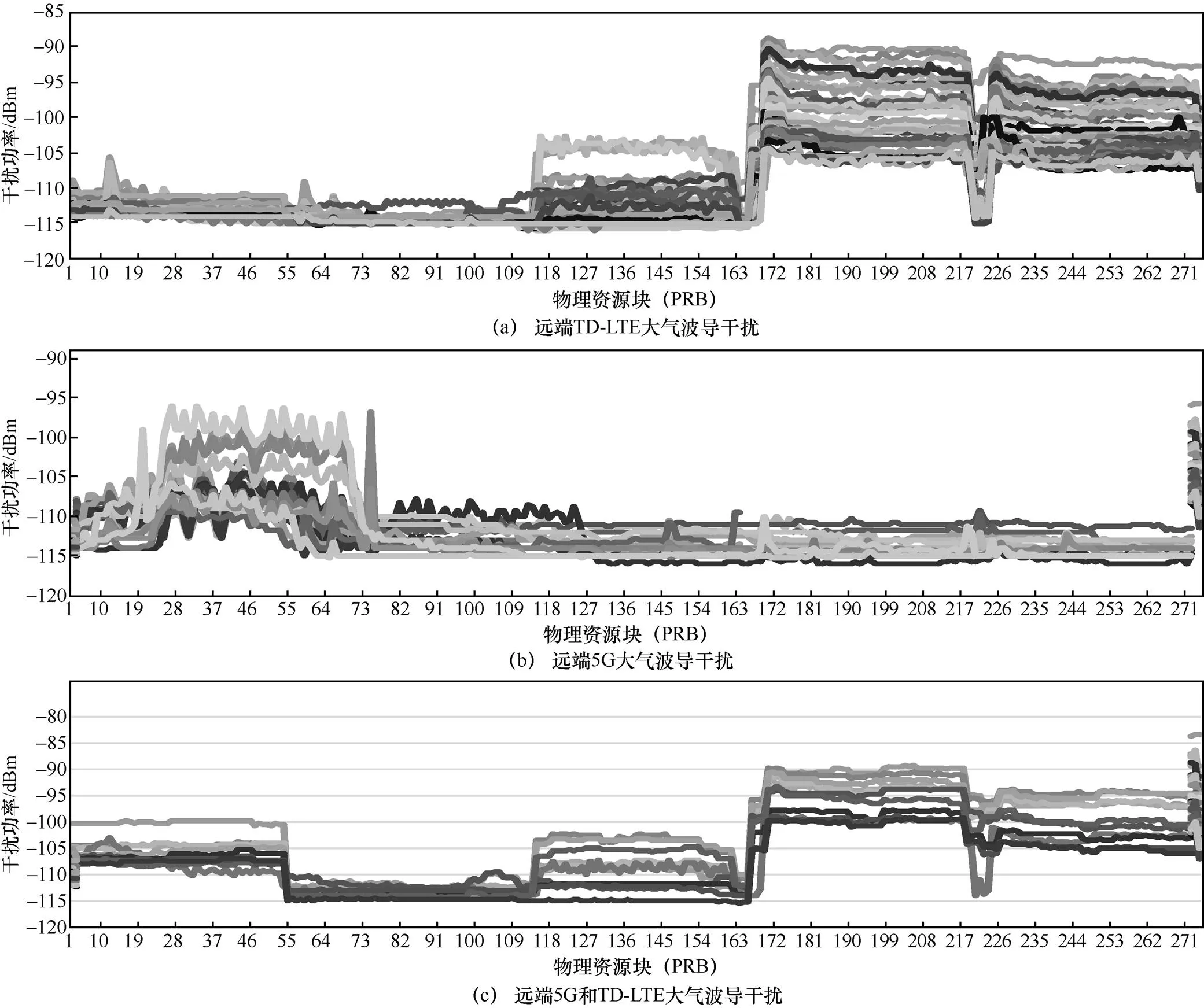

從頻率域看,發生大氣波導效應時,5G基站可能同時受到遠端TD-LTE大氣波導干擾和5G大氣波導干擾影響。5G大氣波導干擾頻域干擾特征如圖3所示(每條曲線代表一個受擾小區對應的頻域干擾波形曲線)。

圖3(a)中,5G小區主要受到來自遠端D1/D2頻段的TD-LTE系統的大氣波導干擾影響,干擾強度可達?90 dBm。D6頻段干擾底噪也有一定抬升,干擾強度相對較低,低于?101 dBm,說明遠端存在少量中國聯通D6頻段TD-LTE的小區未退頻對5G形成大氣波導干擾影響。圖3(b)中,5G大氣波導干擾影響主要集中在工作頻段的前端,經分析5G網絡同步廣播塊(synchronization signal/PBCH block,SSB)信號位置為6 312,轉換成對應PRB為15~35個PRB,因此受到遠端5G大氣波導干擾時頻域干擾的典型特征是對應SSB信號位置干擾惡化,其強度比受到遠端TD-LTE大氣波導干擾影響稍弱,峰值在?100 dBm附近。對比分析4G/5G空口信號特征可知, 5G基站側取消了TD-LTE系統中持續發射的CRS信號,因此干擾源基站只在下行業務調度發送時才會對遠端基站造成大氣波導干擾影響。此外5G網絡規模也遠小于TD-LTE網絡規模,因此單純的5G系統產生的大氣波導干擾強度低于TD-LTE系統產生的大氣波導干擾強度。圖3(c)則證明了5G基站可能同時受到遠端5G大氣波導干擾和TD-LTE大氣波導干擾。因此對于5G大氣波導干擾的分析,不僅要關注5G自身的大氣波導干擾影響,還需要關注未清頻的遠端TD-LTE系統的干擾影響,持續推動相關頻段的TD-LTE系統退網清頻。

圖2 2021年2月某地市發生大氣波導干擾時5G受干擾小區數量變化趨勢

圖3 5G大氣波導干擾頻域干擾特征

2 5G大氣波導干擾測試驗證與分析

2.1 測試方案

在沿海某市,選取相對孤立的未受到干擾的兩個5G NR小區,兩小區站間距700 m,天面正對形成對打,且測試站點天面可滿足各種工程參數調整需求,兩小區未反開3D-MIMO 4G小區,即兩小區只開通了5G網絡,未開通4G網絡。測試過程中首先暫時關閉周邊D1/D2頻段的TD-LTE小區,避免5G小區受到D頻TD-LTE干擾影響測試結果,并且將測試安排在晚上4G/5G用戶數較少的時段。

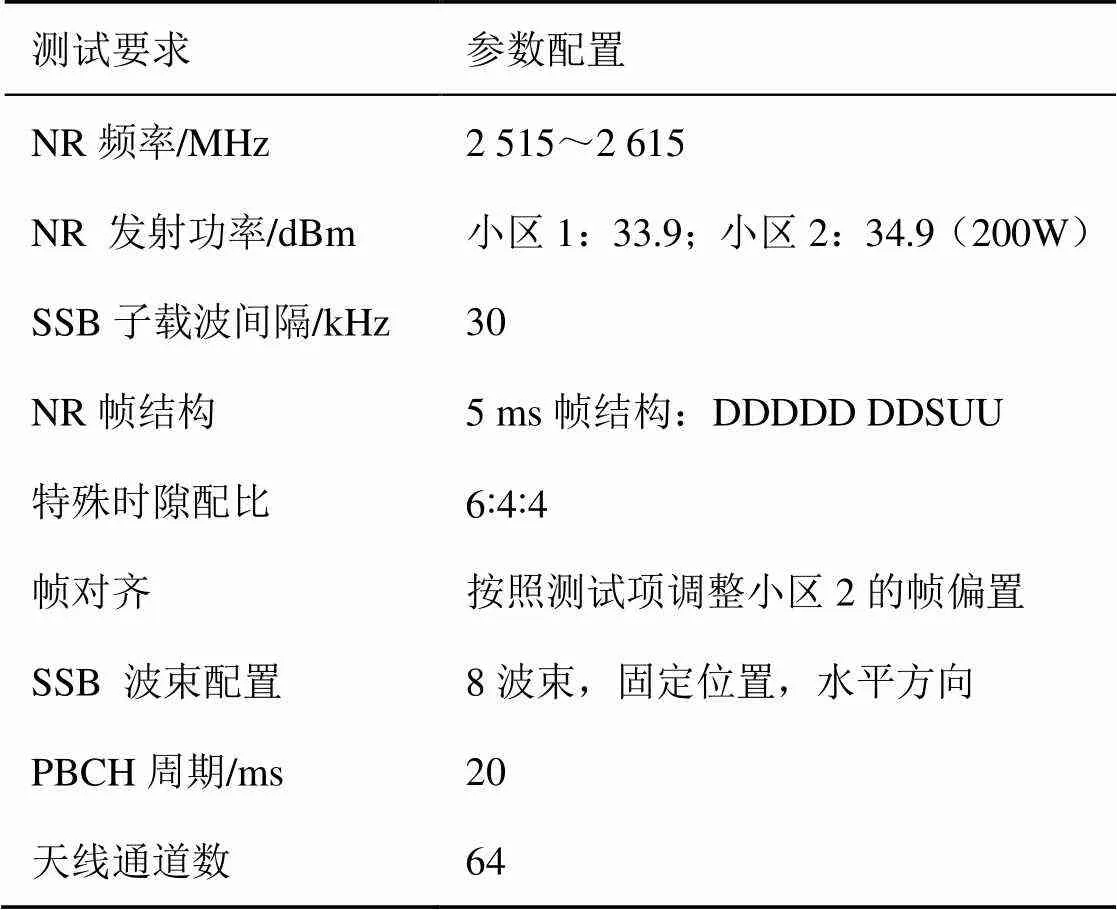

5G網絡基本參數配置見表1。

5G大氣波導干擾測試思路是通過調整兩個5G小區的相對幀偏置、業務負載、天線下傾角等配置,模擬測試不同距離、不同業務負載、施受擾小區不同天線下傾角配置時受到的大氣波導干擾影響,驗證5G NR基站受到大氣波導干擾時的時、頻域干擾特征,分析5G大氣波導干擾與網絡參數配置的關系,為5G NR大氣波導干擾的識別、規避和優化提供技術依據。

表1 5G網絡基本參數配置

2.2 不同幀偏置測試結果分析

不同幀偏置下大氣波導干擾測試通過對干擾源小區的幀對齊時刻進行不同符號數的遲滯,模擬5G大氣波導干擾效果,以掌握5G NR小區(空載)在不同幀偏置下即(模擬)5G NR小區受到不同距離的NR小區大氣波導干擾時的干擾影響程度和干擾時頻域特征。

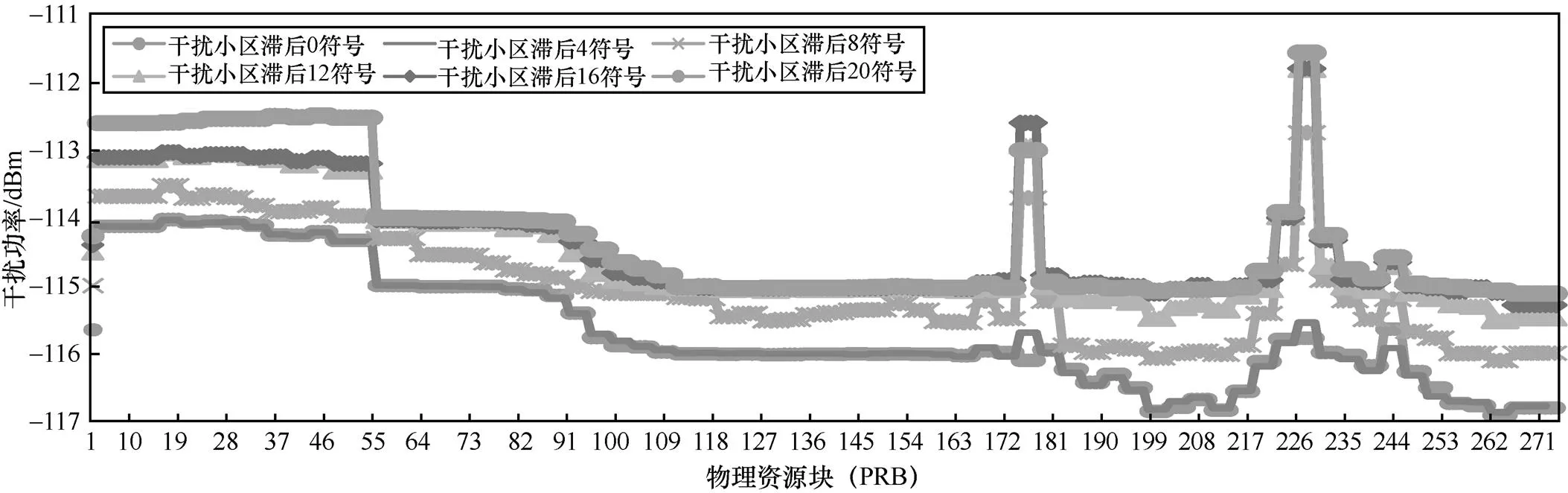

不同幀偏置配置下的測試結果如圖4所示,在5G干擾源小區空載時,5G大氣波導干擾影響強度較低;但隨著滯后符號增多,受擾小區的底噪有一定抬升,說明隨著受到干擾的符號增多,5G大氣波導干擾影響逐漸增強。5G大氣波導干擾的頻域特征與遲滯符號數量無關,與圖3(b)SSB信號對應位置干擾惡化特征一致,即5G大氣波導干擾的頻域特征與遠端5G小區的業務負載、頻域調度算法、SSB信號配置等因素相關。

圖4 不同幀偏置配置下的測試結果

2.3 不同業務負載測試結果分析

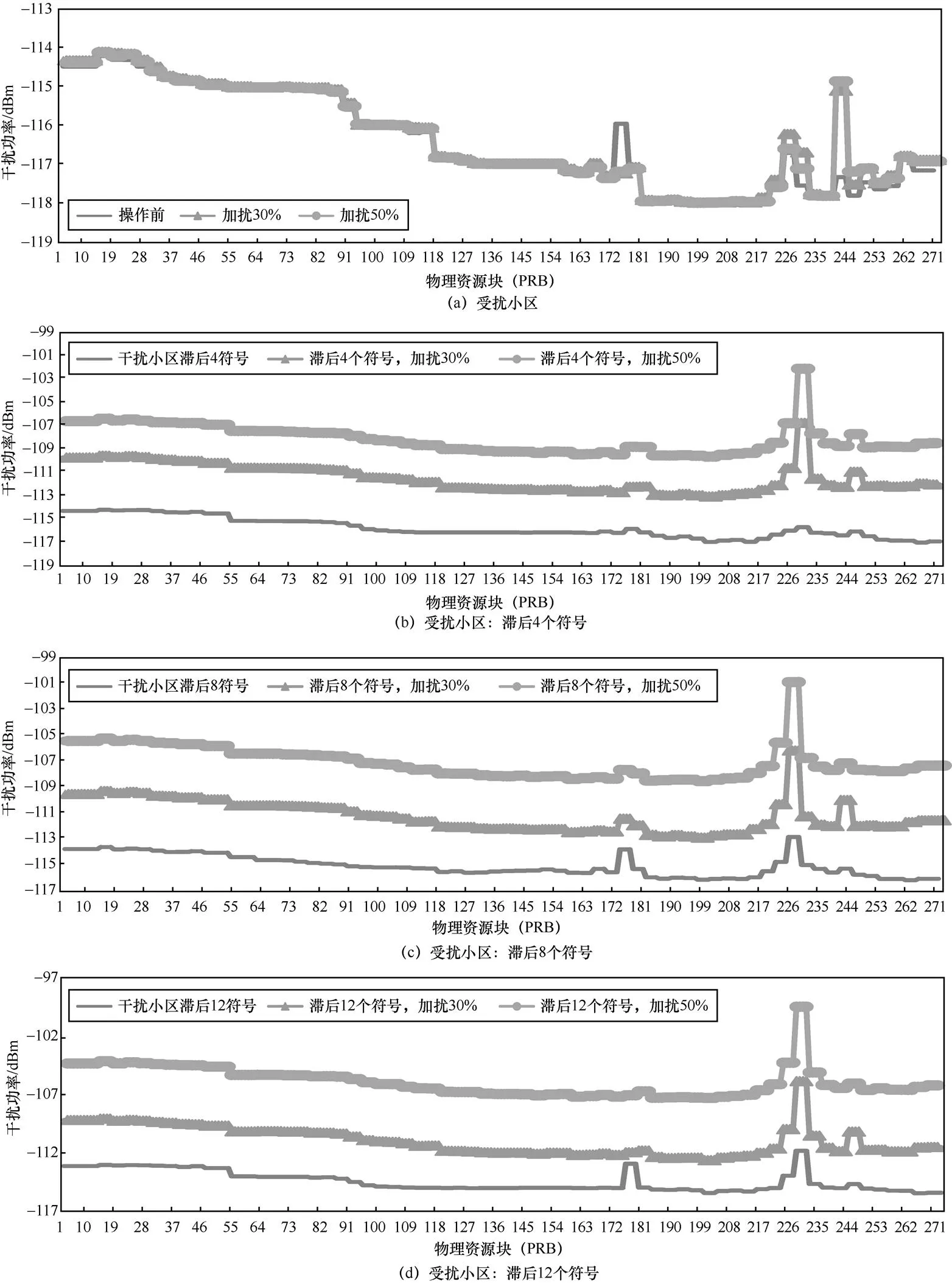

不同業務負載配置下大氣波導干擾測試通過調整干擾源小區的加擾比例和幀偏置(遲滯符號數),模擬不同業務負載情況下的大氣波導干擾效果。不同業務負載配置下的測試結果如圖5所示,單個鄰區的業務加載對鄰區的干擾影響與未加載時的系統基礎底噪基本一致,干擾影響可忽略。當發生大氣波導干擾時,受擾端的干擾強度與干擾端小區業務負載(加擾程度)正相關,業務負載越重,大氣波導干擾強度越大。當干擾端業務負載較重時,受擾段的頻域干擾特征呈現出整體抬升的特點,說明5G大氣波導干擾頻域特征與遠端5G小區的業務負載、頻域調度算法有關。

2.4 施擾小區不同天線下傾角測試結果分析

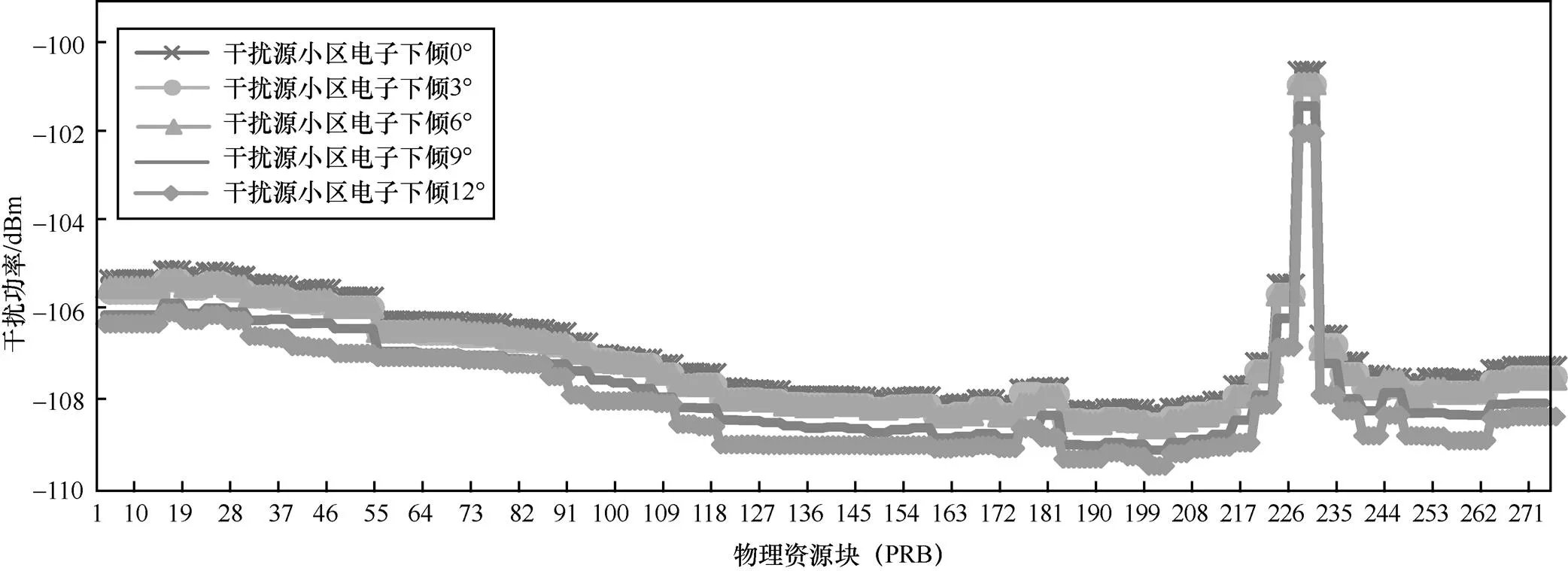

施擾小區不同天線下傾角配置下大氣波導干擾測試是通過調整遠端干擾源小區的天線下傾角,模擬不同天線下傾角配置的干擾源小區產生的大氣波導干擾效果,目的是掌握5G NR小區不同天線下傾角配置對大氣波導干擾強度的影響,指導5G大氣波導干擾優化。測試時施擾小區幀偏置相對受擾小區滯后12個符號時間(12×0.5/14 ms),且下行50%加擾。測試中,遠端干擾源小區天線下傾角的修改通過后臺遠程調整該小區電子下傾角。施擾小區不同天線下傾角配置下的測試結果如圖6所示,當下傾角從0°調整為12°時,受擾小區的干擾強度均有一定程度的降低,說明壓降干擾端小區的天線下傾角對大氣波導干擾有一定抑制作用。但是從測試結果也可以看到,由于PRB255~PRB258受不明干擾,對測試結果有一定影響,建議后續測試采用現場調整天線物理下傾角的方式予以驗證。

圖5 不同業務負載配置下的測試結果

2.5 受擾小區不同天線下傾角測試結果分析

受擾小區不同天線下傾角配置下大氣波導干擾測試是通過調整受干擾小區的天線下傾角,模擬不同天線下傾角配置的受擾小區接收到的大氣波導干擾效果,目的是掌握5G NR小區不同天線下傾角配置對大氣波導干擾強度的影響,指導5G大氣波導干擾優化。測試時施擾小區幀偏置相對受擾小區滯后12個符號時間(12×0.5/14 ms),且下行50%加擾。

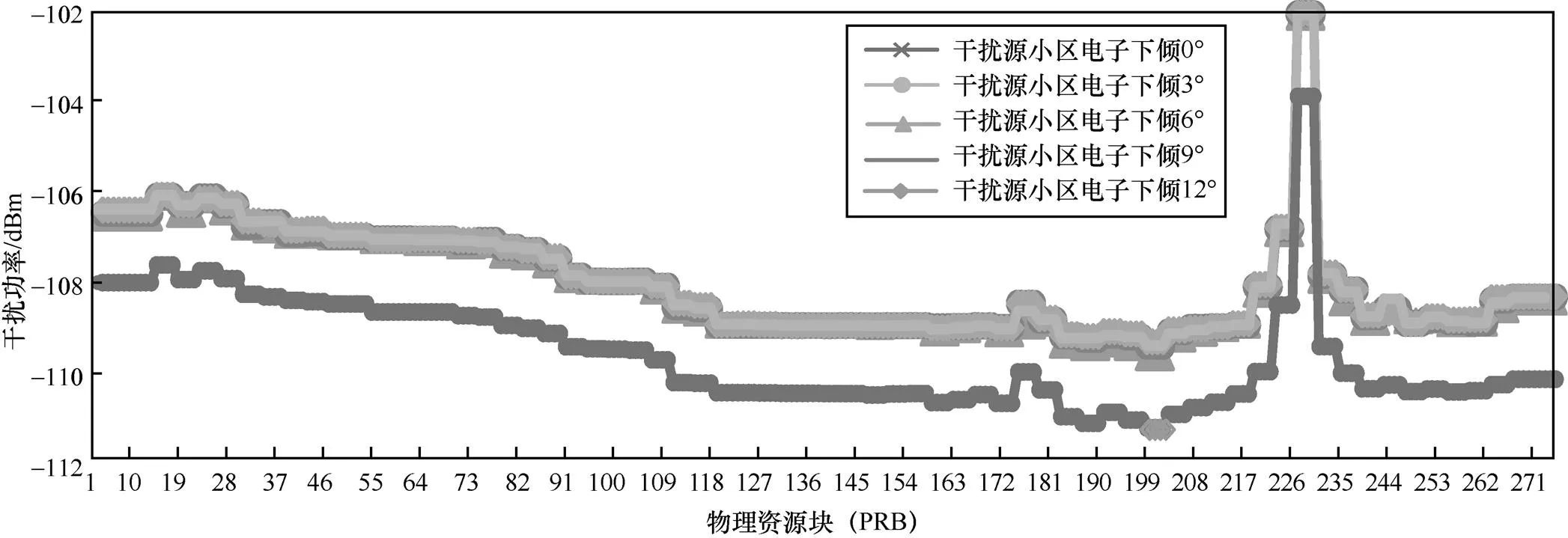

測試中,受擾小區的天線下傾角修改通過后臺遠程調整該小區電子下傾角。受擾小區不同天線下傾角配置下的測試結果如圖7所示,當下傾角從0°調整為9°時,受擾小區的干擾強度未有明顯變化;而當下傾角調整為12°時,受擾小區的干擾強度有明顯下降,說明受擾端小區天線下傾角只有壓降到一定程度時才能降低遠端大氣波導干擾影響。

圖6 施擾小區不同天線下傾角配置下的測試結果

圖7 受擾小區不同天線下傾角配置下的測試結果

3 5G大氣波導干擾優化建議

3.1 TD-LTE大氣波導干擾優化建議

由于5G系統在2.6 GHz頻段采用100 MHz帶寬部署,與現有TD-LTE系統有40 MHz頻率重疊,因此5G系統的大氣波導干擾不僅有遠端5G系統的影響,同時也會受到遠端未退頻TD-LTE系統的干擾。從已發生的5G大氣波導干擾案例來看,目前TD-LTE系統的部署規模大、業務負載高,因此發生大氣波導效應時,遠端D1/D2頻段TD-LTE系統的干擾強度要高于遠端5G系統的干擾強度。而且D6頻段上還存在少量中國聯通TD-LTE系統的大氣波導干擾。因此需要持續推動中國聯通D6和中國移動D1/D2頻段TD-LTE系統的退網清頻工作,降低TD-LTE系統對5G的干擾影響。同時,在發生大氣波導干擾時,可通過中國移動TD-LTE大氣波導干擾定位與優化平臺[2]定位干擾源基站,對干擾源基站采取調整特殊時隙配比增大保護距離(由10:2:2調整為3:9:2)、降低CRS發射功率、壓降天線下傾角等方式抑制干擾。

3.2 5G大氣波導干擾優化建議

3GPP根據TD-LTE系統的大氣波導干擾優化經驗,在5G協議中引入了遠端干擾管理[5](remote interference management,RIM)功能,已于2020年6月完成R16版本的最終確定,目前各設備廠商正在積極推進基于3GPP協議在各自5G基站設備上開發實現RIM功能。因此未來5G大氣波導干擾可通過開啟設備級的RIM功能進行實時干擾檢測、規避、回退等優化操作,規避和抑制5G大氣波導干擾影響。目前可采取以下優化措施減輕5G大氣波導干擾影響。

(1)調整特殊時隙符號配置,采用GP符號多的時隙配比(如6:18:4),增大保護距離。

(2)通過降低遠端干擾源小區的發射功率來抑制5G大氣波導干擾。

(3)通過壓降遠端干擾源小區和近端受擾小區的天線下傾角進行干擾規避。

(4)通過大規模MIMO取值優化,將S子幀前的下行時隙調度給下傾波束用戶,抑制大氣波導干擾的同時避免小區容量損失。

4 結束語

本文基于5G子幀配置、5G大氣波導干擾案例和模擬測試結果,分析了5G大氣波導干擾的保護距離、干擾時頻域特征和幀偏置/業務負載/天線下傾角等因素對5G大氣波導干擾的影響,明確了5G大氣波導干擾特征,給出了5G大氣波導干擾優化建議。在當前大氣波導效應頻發的季節,需要積極關注并及時采取相關優化方案規避抑制5G大氣波導干擾影響,保障5G網絡性能,確保中國移動5G網絡質量競對領先。

[1] 宋心剛, 張冬晨, 李行政, 等. 5G NR上行干擾問題研究[J]. 電信工程技術與標準化, 2020, 33(3): 79-87.

SONG X G, ZHANG D C, LI X Z, et al. Research on uplink interference of 5G NR[J]. Telecom Engineering Technics and Standardization, 2020, 33(3): 79-87.

[2] 陳濤, 李行政, 韓云波, 等. 大氣波導干擾定位與優化平臺技術研究[J]. 電信工程技術與標準化, 2018, 31(7): 72-76.

CHEN T, LI X Z, HAN Y B, et al. Research on atmospheric duct interference location and optimization platform[J]. Telecom Engineering Technics and Standardization, 2018, 31(7): 72-76.

[3] 李行政, 周勝, 左怡民, 等. 2.6 GHz頻段5G網絡大氣波導干擾問題分析[C]//2020中國信息通信大會(CICC 2020)論文集. 成都, 2020: 522-526.

LI X Z, ZHOU S, ZUO Y M, et al. Analysis of interference due to atmospheric duct of 5G network in 2.6 GHz band[C]//Proceedings of CICC 2020:522-526.

[4] 宋心剛, 張冬晨, 李行政, 等. 2.6GHz頻段5G上行干擾分析與識別研究[J]. 電信工程技術與標準化, 2021, 34(4): 74-81.

SONG X G, ZHANG D C, LI X Z, et al. Research on interference analyzing and recognition of 5G in 2.6 GHz[J]. Telecom Engineering Technics and Standardization, 2021, 34(4): 74-81.

[5] 3GPP. Study on remote interference management for NR v16.1.0[S]. 2019.

Analysis and testing on the interference due to atmospheric duct of 5G

SONG Xingang1, LI Xingzheng1, ZHAO Zhimin2, WANG Yan1

1. China Mobile Communications Group Design Institute Co., Ltd., Beijing 100080, China 2. Guangxi Branch of China Mobile Communications Group Co., Ltd., Nanning 530022, China

5G (time division duplexing, TDD) system will be effected by the interference from 5G system due to atmospheric duct. The risk and current situation of 5G system in 2.6 GHz band were introduced and the interference characteristics of 5G interference due to atmospheric duct were summarized. Then based on the interference test results of the interference from 5G system due to atmospheric duct, the interference due to atmospheric duct influences under different frame offset, different service load and different antenna dip configuration were analyzed. Finally, the suggestions for the optimization of 5G interference due to atmospheric duct in 2.6 GHz band were obtained.

2.6 GHz, 5G, interference due to atmospheric duct, frame offset, service load, antenna dip

TN929.5

A

10.11959/j.issn.1000?0801.2022006

2021?05?31;

2021?12?10

宋心剛,songxingang@cmdi.chinamobile.com

宋心剛(1988?),男,中國移動通信集團設計院有限公司工程師,主要研究方向為4G/5G無線網絡優化、4G/5G干擾優化方法、工具平臺設計研發等。

李行政(1987?),男,中國移動通信集團設計院有限公司高級工程師,主要研究方向為4 G /5G無線網絡優化、4G /5G干擾優化方法、工具平臺設計研發等。

趙志民(1978?),男,中國移動通信集團廣西有限公司高級工程師,主要研究方向為NR/LTE/GSM網絡優化、干擾整治等。

王硯(1985?),男,現就職于中國移動通信集團設計院有限公司,主要研究方向為網絡優化的相關技術及市場動態研究分析等。