水氮耦合及種植密度對壟膜溝灌制種玉米產量和種子活力的調控效應

連彩云,馬忠明

(1.甘肅省農業科學院土壤肥料與節水農業研究所,蘭州730070;2.甘肅省農業科學院,蘭州730070)

0 引 言

長期以來,西北內陸河區過度墾荒和對水資源的無序開發導致水土資源和生態環境惡化,但日照時間長,晝夜溫差大,是我國高品質農產品集中的優勢區域,是全國最大的玉米雜交制種基地,該區農業生產“非灌不殖”,農業用水占總用水量的90%以上,水資源匱乏是該區農業生產的關鍵限制因素,應用節水新技術是有效提高水資源利用率的重要途徑。壟膜溝灌具有增產、節水、節肥和增溫效益,是本區廣泛應用的節水模式之一。然而通過調查顯示,灌水和施肥嚴重過量和不合理的問題長期存在在制種玉米生產過程中,作物水肥利用率不高,一定程度上限制了制種玉米種子產量和質量的提升。水分和營養是影響農業生產的兩個主要脅迫因子,水肥供應協調對提高作物產量及利用價值具有重要的意義。大量研究表明,作物產量的形成與土壤水分、養分的協調供應密切相關[1-4]。另一方面,在節水條件下種植密度的改變可有效改善作物對水、肥資源的利用狀況,依靠群體發揮增產潛力[5]。目前,國內外學者就水肥耦合或種植密度對作物的影響開展了較多的研究[6-10],但這些研究缺少針對水肥耦合與種植密度三者的交互作用對作物的影響進行研究,尤其對節水條件下這三因素對制種玉米種子活力的組合影響鮮為報道。因此,本研究以制種玉米為研究對象,對壟膜溝灌條件下水、氮、種植密度3個因素對制種玉米產量和種子活力的影響進行研究,以期探索到壟膜溝灌條件下提高制種玉米產量及種子活力的最佳的水氮密度耦合模式,為壟膜溝灌制種玉米水肥高效利用、提高玉米產量和種子活力等提供技術支撐。

1 材料與方法

1.1 試驗區概況

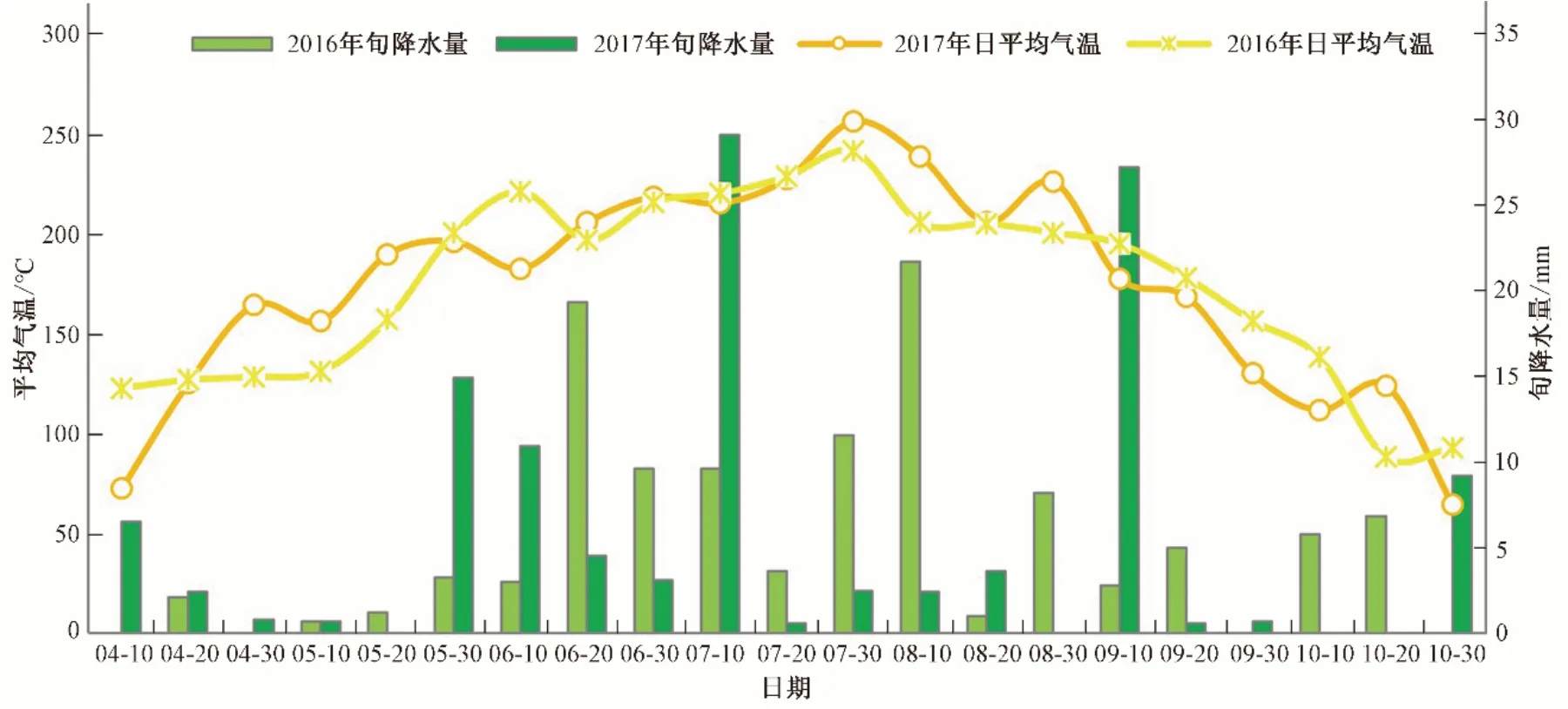

試驗于2016-2017年在甘肅省農業科學院張掖節水試驗站進行。試驗站位于100°26′E,38°56′N,平均海拔1 570 m,多年平均降水量129 mm,蒸發量2 048 mm,年平均日照時數3 085 h,年均氣溫7 ℃,≥0 ℃積溫3 388 ℃,≥10 ℃積溫1 963.4~4 032.3 ℃,光熱資源豐富。其氣候特征和農作制度具有典型的西北內陸河灌溉區的特征。試驗區土壤速效氮為128.8 mg/kg,速效磷為19.3 mg/kg,速效鉀為148.0 mg/kg,有機質為18.1 g/kg,pH值為8.6。圖1所示為試驗周期內氣象狀況。

圖1 試驗區2016年和2017年日平均氣溫與旬降雨量Fig.1 Dekad precipitation and average temperature in 2016 and 2017

1.2 試驗材料

供試玉米品種為“先玉335”,供試肥料為氮肥為尿素(純N 46%),磷肥為磷酸二銨(P2O546%,純N18%)。

1.3 試驗設計

試驗采用3 因素3 水平的正交試驗方法(表1),共9 個處理,小區面積48 m2(6 m×8 m),每個處理3 次重復。試驗設計如表1所示。

表1 正交試驗設計表(L9(34))Tab.1 Orthogonal test design table(L9(34))

全部磷肥、20%氮肥基施,其余10%、30%和40%氮肥分別于拔節期、大喇叭口期和吐絲期追施。制種玉米采用等行距起壟覆膜種植,壟面上種植2 行母本,1 行父本,母本行距50 cm,父本種在兩行母本中間,株距50 cm,種植方式為滿天星。全生育期灌水4 次,灌水定額分別占灌溉量的20%、30%、30%和20%,于拔節期,大喇叭口期,抽雄后,灌漿期進行灌溉。

1.4 樣品采集與指標測定

1.4.1 土壤樣品的采集

在母本播種前、拔節期、大喇叭口期、灌漿中期、成熟期用烘干法測定0~100 cm土壤水分。

1.4.2 種子活力參數測定

每個處理選取無破損風干種子200 粒,用1.0%次氯酸鈉消毒,用去離子水沖洗至無味,在培養皿中放入經121 ℃下滅菌后的發芽紙,每個培養皿中放入50 粒經處理過的種子,然后放入25 ℃恒溫培養箱中。逐日統計正常發芽的種子數,7 d后將幼苗取出,稱量單株幼苗鮮重,計算發芽指數及活力指數。3 d后統計發芽勢,7 d后統計發芽率。

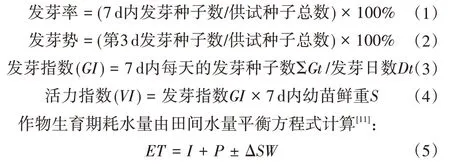

1.5 指標計算公式

式中:I為該時段內的灌溉量;P為該時段內的降水量;ΔSW為土壤含水量變化量,用土壤水分計算。因土地平整,地下水位在200 m 以下,所以忽略表面徑流量、側向滲漏量和土壤滲漏量。

水分利用效率(WUE):

式中:Y為作物籽粒產量,kg;ET為作物生育期耗水量,mm。

1.6 數據統計與分析

采用Excel 2007和SPSS 16.0軟件對數據進行統計分析。

2 結果與分析

2.1 不同處理對制種玉米產量及水分利用效率影響

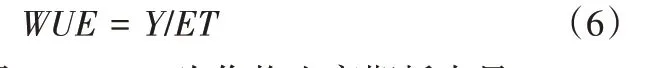

由表2可知,種植密度和水肥互作對產量和水分利用效率影響顯著,同一水肥處理下產量隨種植密度的增加而增加,適當提高種植密度能提高玉米產量和水分利用效率,種植密度是影響產量的主要因子。隨種植密度增加,不同水肥處理下產量的變化趨勢和幅度存在顯著差異,不論在低灌溉量、中灌溉量和高灌溉量下,高密度產量和水分利用效率均顯著高于低密度處理。W2N3D16 處理下產量(10 697.78 kg/hm2)顯著高于其他處理,差異達顯著水平,較其他處理分別高26.53%、 39.89%、 49.63%、 21.07%、 26.69%、 40.00%、7.15%、54.72%;水分利用效率高1.49~8.67個百分點。

2.2 不同處理對制種玉米產量構成因素的影響

通過直接分析各因素水平互作對平均產量、穗粒數和千粒重可知(表3),當灌溉量為W2時,產量最高,分別比W1、W3 增產14%、15%;當施氮量為N2 時,產量較N1、N3 分別高0.5%、5.3%;當密度為D16 時,較其他兩處理產量分別高28.8%、29.7%。這是由于種植密度的增加而使群體產量增加。又因為壟膜溝灌改變了田間的微地形,使土壤曲表面積增大,增加了通風透光,為作物的生長發育創造良好的環境。因此,由直接分析結果可知,最佳因素水平組合為W2N2D16,即當灌溉量為4 800 m3/hm2,施氮量為240 kg/hm2,種植密度為12.5 萬株/hm2時,產量達最高水平。

表3 不同處理下產量及產量構成因素Tab.3 Effects of different treatments on yield and yield component

2.3 極差分析

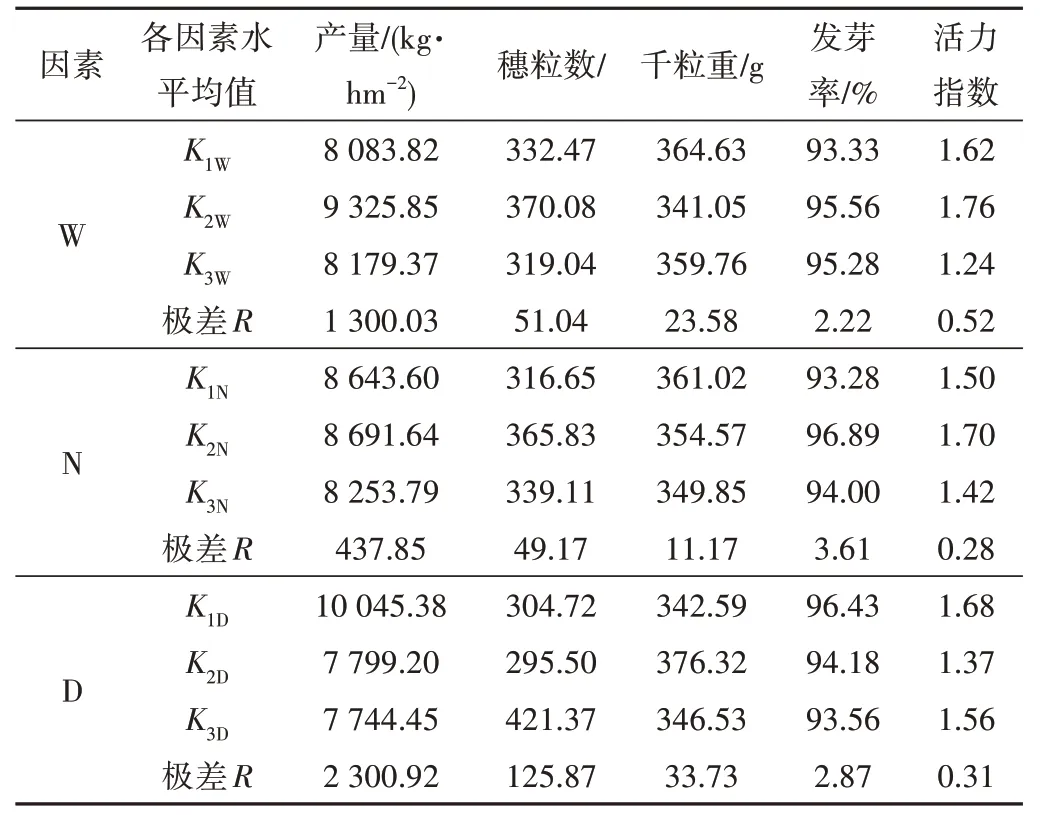

由直觀分析和極差大小可以看出(表4 和表5),3 種因素及其因素水平對制種玉米產量及產量構成因素的影響是不同的:灌溉量因素中,W2 水平效果較好,出現了較好的拐點,灌溉量較低或灌溉量增大,產量都會有所下降,這可能是因為灌溉量過大,會使植株增長過快,而影響了個體的穗粒重及穗粒數的生長,群體內的雙穗率降低,致使子粒產量出現降低的現象;從施氮量看,N2 水平效果較好,但三者相差不大;從種植密度看,高密度產量明顯高于低密度處理,這是由于種植密度的增加而使群體產量增加。

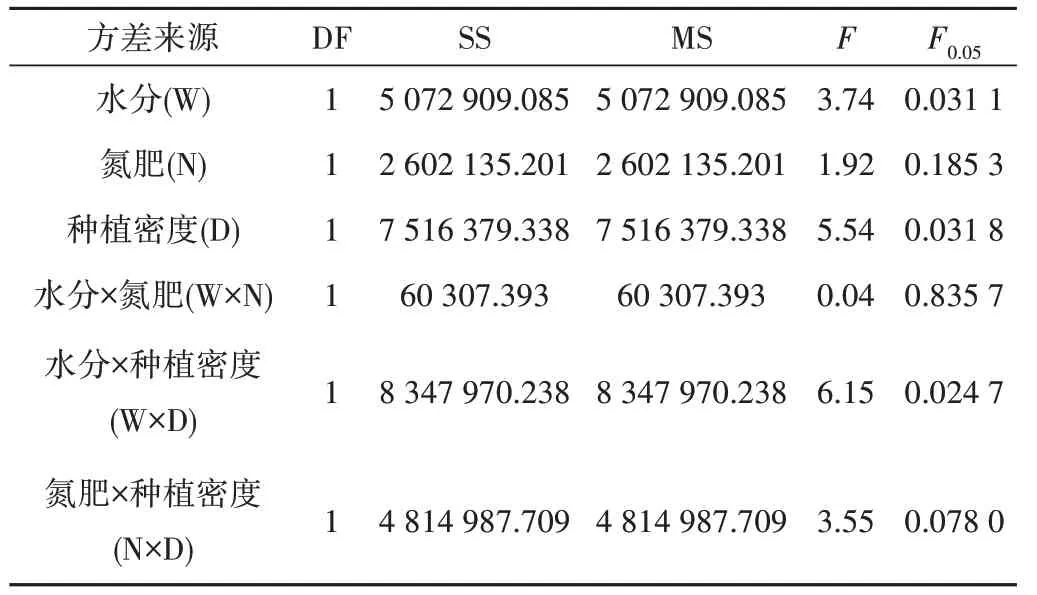

表4 不同處理對產量的顯著性檢驗Tab.4 Significance testing of different treatments on yield

表5 各因素水平下產量、穗粒數和千粒重平均值Table 5 Average yield,grain number per ear and 1000-grain weight under various factors

在灌溉量因素中,發芽率、活力指數在W2水平下效果最佳,發芽率比低灌量和高灌溉量分別高2.22 和0.27 個百分點,活力指數高8.62%和41.52%;在施氮量因素中,在中施氮下表現最好,發芽率比低灌量和高灌溉量分別高3.61 和2.88 個百分點,活力指數高13.50%和19.60%;隨著種植密度的增加,發芽率、種子的活力在逐漸增加,高密度下種子活力略高于其他處理。這可能是由于壟膜溝灌種植增加了田間的通風透光,從而增加種子活力,由此可見,種子活力在W2N2D16處理下是最強的。

由表4 和表6 還可看出,3 種因素中,最主要的兩個影響因素分別是種植密度和水分,其p<0.05,達到了顯著水平,而施氮量對產量的影響相對較小,其p>0.05。可以得出種植密度在6.66~12.50 萬株/hm2的范圍內,壟膜溝灌制種玉米產量、穗粒數和千粒重影響因素次序均為D>W>N(主→次)。

表6 穗粒數和千粒重極差分析結果Tab.6 Range analysis on grain number per ear and 1000-grain weight

綜合以上分析,可以初步確定壟膜溝灌制種玉米種植最佳的因素水平為W2N2D16,即灌溉量設為4 800 m3/hm2(W2),氮肥施用量240 kg/hm2(N2),種植密度為12.50 萬株/hm2(D16)。

3 討 論

在作物生長過程中水分和養分是兩個最主要的影響因子,相互制約,相互影響。灌水與施氮及兩者之間的交互效應對玉米的產量與水分利用效率(WUE)均有顯著影響[12]。馮嚴明[13]在對產量與水肥因素相關性分析中發現,適量增加施氮量對增加夏玉米產量有促進作用,但過高的施肥量會對夏玉米產量有抑制作用。Han[14]研究發現受到水氮交互效應的影響,膜下滴灌玉米產量隨著水氮投入的提高先增大而后減小。說明適宜的水肥耦合模式對于提高作物產量及水肥利用率具有重要的意義。

在適宜的水肥配比下,種植密度是作物增產的重要途徑之一,它可有效改善作物對水、肥資源的利用狀況[15,16]。魏廷邦[17]研究結果表明水肥耦合可增強適宜種植密度下玉米的干物質積累速率,提高WUE和氮肥利用率,從而提高玉米產量。張平良[18]對全膜雙壟溝播玉米的研究也表明,合理增加種植密度、增施氮肥可提高玉米全膜雙壟溝播種植玉米穗粒數、百粒重,從而可獲得較高的玉米籽粒產量,進而可引起氮肥吸收利用率和水分利用效率的協同提高。本試驗研究結果表明,采用壟膜溝灌種植方式很好地協調了農田水肥關系,當灌溉量為W2 (4 800 m3/hm2),產量分別比W1、W3 增產14%、15%;當施氮量為N2(240 kg/hm2)時,產量較N1、N3 分別高0.5%、5.3%;當種植密度為D16(12.5 萬株/hm2)時,較其他兩處理產量分別高28.8%、29.7%。

生產高活力種子必須以優化的水肥供應為前提。劉嘯笑[19]研究了不同土壤含水量對“先玉335”玉米種子活力的影響,表明土壤含水量高不利于玉米種子的生長萌發,種子活力達最大時的土壤質量含水率為25%。徐關印等[20]研究表明,隨著密度的增加,種子的活力在逐漸降低,在低密度下種子活力最高,但產量最低,在高密度下產量最高,而種子活力最低,中密度是保證制種玉米產量和種子活力最優的適宜種植密度。以上研究結果與本試驗研究結果不完全一致,本試驗研究結果表明,灌溉定額W2(4 800 m3/hm2)的處理發芽率比W1、W3 分別提高2.22 和0.27 個百分點,活力指數高8.62%和41.52%;施氮量N2(240 kg/hm2)發芽率較N1、N3 分別高3.61 和2.88 個百分點,活力指數高13.50%和19.60%;隨著種植密度的增加,發芽率、種子的活力在逐漸增加,高密度下種子活力略高于其他處理。

4 結 論

(1)水氮互作及密度對產量和水分利用效率影響顯著,密度是影響產量的主要因子,不同水肥處理下高密度產量和水分利用效率均顯著高于低密度處理。W2N3D16 處理下產量(10 697.78 kg/hm2)顯著高于其他處理,差異達顯著水平,較其他處理高7.15%~54.72%;水分利用效率高1.49~8.67 個百分點。

(2)灌溉定額、施氮量和種植密度對制種玉米的產量、WUE和種子活力有顯著影響。灌溉定額W2(4 800 m3/hm2)的處理產量比W1、W3分別增產14%、15%,發芽率分別提高2.22 和0.27 個百分點,活力指數高8.62%和41.52%;施氮量N2(240 kg/hm2)產量較N1、N3 分別高0.5%、5.3%,發芽率分別高3.61 和2.88 個百分點,活力指數高13.50%和19.60%;種植密度D16(12.5 萬株/hm2) 產量較其他兩處理分別高28.8%、29.7%。

總之,增加種植密度是提高作物產量的重要途徑之一,合理灌溉量和施肥量可以提高壟膜溝灌制種玉米種子活力,提高玉米對水分和養分的利用率,進而提高玉米產量。本試驗條件下,提高產量和種子活力的最適宜水肥耦合及種植密度為:灌溉定額為4 800 m3/hm2,施氮量(N)240 kg/hm2,種植密度(D)為12.5 萬株/hm2。