視知覺學習聯(lián)合間斷遮蓋治療對小兒弱視臨床療效與遵醫(yī)行為的影響

于楊波

弱視是指眼球無顯著器質(zhì)性病變,但是單眼或者雙眼矯正視力依然難以達到0.8 的情況[1]。弱視患兒多具有視力降低、無立體視覺等臨床表現(xiàn),對其日常生活會產(chǎn)生較大影響。早期對癥治療可快速改善及矯正患兒的視力水平[2]。臨床治療小兒弱視多應用遮蓋法處理,盡管可緩解患兒的視力狀態(tài),但是遮蓋治療的效果易于受到患兒治療依從性、遮蓋時間等因素的影響,整體治療的效果不佳。視知覺學習可基于弱視患兒的視力狀態(tài)實施針對性訓練,使視覺生物信息發(fā)揮模擬刺激的作用,逐步改善患兒的視力水平。為了深入探析視知覺學習聯(lián)合間斷遮蓋治療小兒弱視的效果,文章抽取2018 年9 月~2020 年10 月于本院診治的80 例弱視患兒,根據(jù)病例恢復的情況進行分析,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 抽取2018 年9 月~2020 年10 月于本院診治的80 例小兒弱視患兒,根據(jù)等額編號法分為聯(lián)合組和基礎組,每組40 例。基礎組中男女比為22∶18;年齡2~10 歲,平均年齡(5.43±1.53)歲;輕度弱視8 例,中度弱視22 例,重度弱視10 例。聯(lián)合組男女比為23∶17;年齡2~9 歲,平均年齡(5.37±1.21)歲;輕度弱視8 例,中度弱視22 例,重度弱視10 例。兩組一般資料比較差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入標準 ①入選病例符合中華眼科學會制定的小兒弱視診斷標準,其中輕度弱視:0.6~0.8;中度弱視:0.2~0.5;重度弱視:矯正視力≤1.0;②患兒家長均了解研究細則,自愿參與,簽署知情同意書;③獲得醫(yī)院倫理學委員會審批。

1.3 排除標準 ①精神類疾病;②眼部器質(zhì)性、功能性疾病;③眼部周圍占位性病變;④戴鏡治療4 個月后恢復到正常視力1.0。

1.4 治療方法 基礎組實施戴鏡聯(lián)合間斷遮蓋治療,每5~6 天開放1 天,15 d 復查雙眼視力狀態(tài)、眼鏡位置1 次,結(jié)合檢查結(jié)果調(diào)整眼鏡相關(guān)參數(shù)。治療3 個月后施以遮蓋治療,4~6 h/d,持續(xù)治療3 個月。聯(lián)合組在基礎組基礎上實施視知覺學習治療,具體措施如下。

1.4.1 全面評估 訓練前為患兒實施全面檢查,了解患兒的弱視程度。通過小兒弱視條柵立體圖、敏感度、輪廓辨別、位置噪聲及視覺噪聲等視覺功能檢驗的結(jié)果,制定個性化的訓練計劃。

1.4.2 視覺生物信息刺激 應用視覺生物信息刺激,模擬人體視覺系統(tǒng)各個位置對不同場景的敏感度。模擬相關(guān)的視覺信息模型,比如色彩、人臉及黑白條柵等。注重視覺位置、輪廓整合的訓練。輕度弱視患兒實施加大雙眼修復性訓練、視細胞訓練;中度弱視患兒實施修復性訓練、視細胞訓練,激活患兒的視覺通道,改善大腦視皮質(zhì)功能與雙眼視力;重度弱視患兒則以刺激維護為主,發(fā)揮視覺通道刺激的作用。矯正視力>0.8 的患兒,實施雙眼視功能訓練、恢復鍛煉及修復性鍛煉,2 次/d,每次訓練2 個內(nèi)容,各項內(nèi)容訓練時間10 min。完成單項訓練后,休息10 min 后繼續(xù)下一個項目的鍛煉。

1.4.3 視知覺任務訓練 基于患兒弱視程度不同設計視知覺訓練任務,重點訓練患兒的眼力、腦力、“手-腦-眼協(xié)調(diào)能力”。比如為患兒發(fā)布一些圖片,指導其找出其中不同的顏色;或者通過游戲的形式,指導患兒“找不同”等;使患兒能夠手腦并用,在游戲中逐步提升自身的游戲參與能力。每間隔3 個月復查1 次,持續(xù)治療6 個月。

1.5 觀察指標及判定標準 記錄并比較兩組患兒治療前后BCVA、散光度。對比兩組患兒視力上升率,評價患兒的臨床療效,治愈:患兒治療后BCVA≥0.9;好轉(zhuǎn):患兒治療后BCVA 上升≥0.2;無效:未滿足上述標準。視力上升率=治愈率+好轉(zhuǎn)率[3]。比較兩組患兒遵醫(yī)率,完全遵醫(yī):患兒能夠完全遵醫(yī)囑按時、按規(guī)定治療,積極配合治療;基本遵醫(yī):患兒偶爾遺忘治療或者未遵循醫(yī)囑治療;不遵醫(yī):患兒時常遺忘治療,配合度差。遵醫(yī)率=完全遵醫(yī)率+基本遵醫(yī)率。

1.6 統(tǒng)計學方法 采用SPSS20.0統(tǒng)計學軟件對數(shù)據(jù)進行處理。計量資料以均數(shù)±標準差()表示,采用t檢驗;計數(shù)資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異有統(tǒng)計學意義。

2 結(jié)果

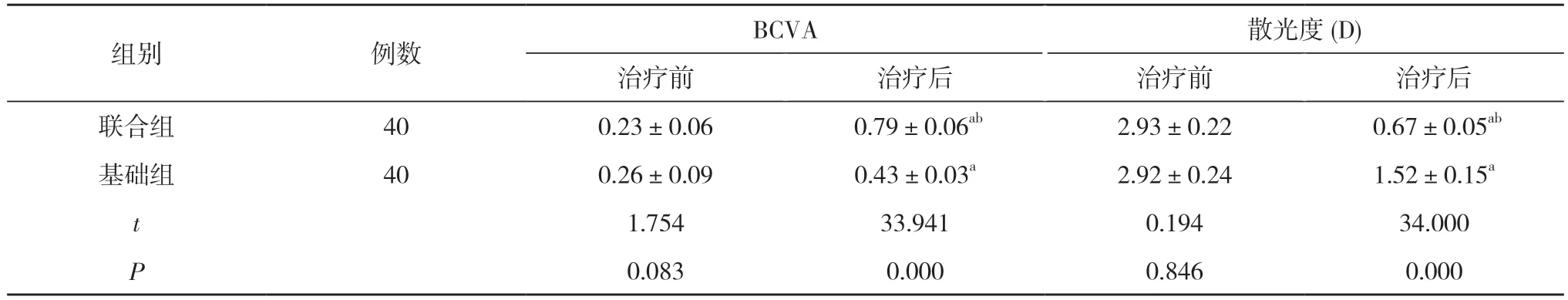

2.1 兩組患兒治療前后BCVA、散光度對比 治療前,兩組患兒BCVA、散光度比較差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05);治療后,兩組患兒的BCVA、散光度均顯著優(yōu)于治療前,聯(lián)合組BCVA 高于基礎組、散光度低于基礎組,差異具有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患兒治療前后BCVA、散光度對比()

表1 兩組患兒治療前后BCVA、散光度對比()

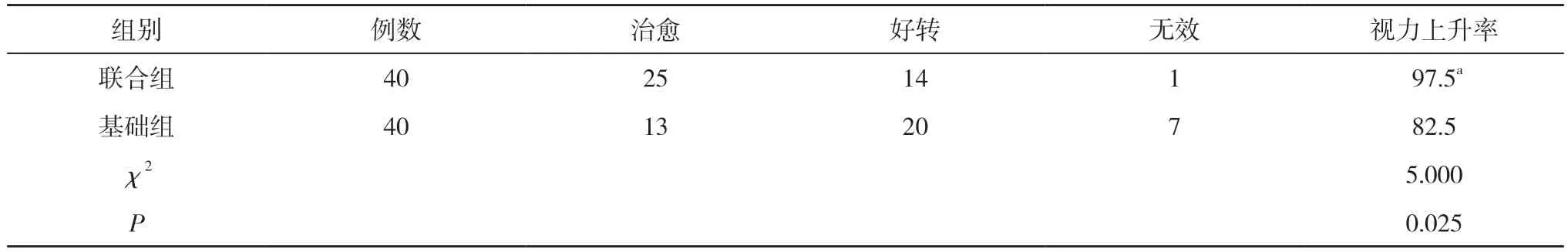

2.2 兩組患兒視力上升率對比 聯(lián)合組患兒的視力上升率為97.5%,基礎組患兒的視力上升率為82.5%,聯(lián)合組患兒的視力上升率高于基礎組,差異具有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患兒視力上升率對比(n,%)

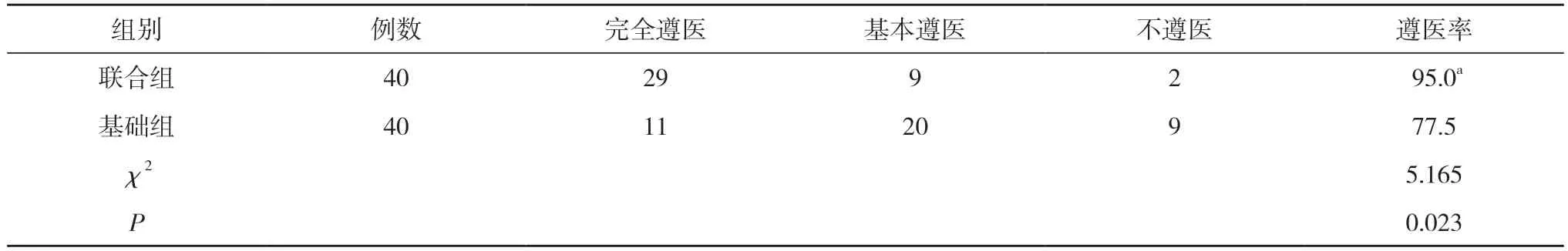

2.3 兩組患兒遵醫(yī)率對比 聯(lián)合組患兒治療期間的遵醫(yī)率為95.0%,基礎組患兒治療期間的遵醫(yī)率為77.5%,聯(lián)合組患兒的遵醫(yī)率高于基礎組,差異具有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患兒遵醫(yī)率對比(n,%)

3 討論

小兒弱視多具有視力降低、眼位偏斜等臨床癥狀,患兒的視覺能力受到不同程度影響,日常生活受限[4]。近年來小兒弱視的發(fā)生率逐年上升,早期檢查、對癥治療,可快速改善小兒弱視癥狀,矯正視力水平,對其未來的學習與生活均能夠產(chǎn)生重要影響。

常規(guī)臨床多通過遮蓋治療等方式緩解及改善患兒的弱視狀態(tài)。但是針對于自控力相對較差的患兒,長時間遮蓋治療與訓練過程中,患兒可能會存在治療依從性較差的問題[5]。即便家長加強監(jiān)督管理及健康指導,也存在遵醫(yī)行為較差的問題,影響整體的視力矯正效果。

視知覺在心理學中是指將達到眼睛的可見光信息解釋,且利用其計劃、行動的能力[6]。視知覺學習主要通過反復訓練的方法,達到特定的效果,以此來改善對應的知覺特征。目前用來針對敏感期內(nèi)患兒常出現(xiàn)的屈光不正以及弱視。間斷遮蓋治療為常規(guī)的治療方式,可改善患兒的視力狀態(tài)[7]。視知覺訓練則能夠在臨床治療中基于小兒弱視患兒視力檢查的結(jié)果,制定個性化的視知覺訓練方法[8]。逐步引導患兒,針對性刺激鍛煉。聯(lián)合應用視知覺訓練的方式,則能夠通過眼球接受視覺刺激,而后傳輸至大腦,主要包含視覺接收及視覺認知兩個部分。在常規(guī)間斷遮蓋治療的基礎上實施視知覺訓練,可強化弱視治療的效果,逐步改善患兒的視力水平。在兩者的聯(lián)合應用下,可更好的實現(xiàn)治療目的。

本次結(jié)果顯示,治療后,兩組患兒的BCVA、散光度均優(yōu)于治療前,聯(lián)合組BCVA(0.79±0.06)高于基礎組的(0.43±0.03)、散光度(0.67±0.05)D 低于基礎組的(1.52±0.15)D,差異具有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。聯(lián)合組患兒的視力上升率為97.5%,高于基礎組的82.5%,差異具有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。在遵醫(yī)行為方面,聯(lián)合組患兒的遵醫(yī)率高于基礎組,差異具有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。說明聯(lián)合組的患兒更聽從醫(yī)護人員的安排,能夠認真服從。相較于常規(guī)間斷遮蓋治療的方式,聯(lián)合應用視知覺學習訓練方法,可改善患兒視力狀態(tài),提升患兒遵醫(yī)行為,對其生活質(zhì)量的早期改善有益。

綜上所述,視知覺學習聯(lián)合間斷遮蓋治療小兒弱視的臨床療效較好,可改善患兒視力狀態(tài),提升其遵醫(yī)行為,對患兒癥狀的快速恢復有益,建議臨床應用。