致敏性食物引入時機及種類對嬰幼兒變應性疾病的影響

寧靜 周偲 吳婕翎 劉翠 劉瑛 李煒 黃維勇

廣東省婦幼保健院1兒童保健科,2科教科(廣州511400)

變應性疾病已成為較嚴重的公共衛生問題和疾病負擔。流行病學調查顯示,我國兒童變應性疾病的發病率為12.9%~30%[1-2],嚴重影響患兒身心健康,也增加了社會負擔和醫療支出[3]。變應性疾病的發生受遺傳和環境等多種因素的影響,且研究結果顯示嬰幼兒期輔食引入的時機與種類會影響變應性疾病的發生[4-5]。食物過敏與變應性疾病存在很強的相關性[6],諸如牛奶、雞蛋、魚、堅果等致敏性食物,作為嬰幼兒期添加的輔食中的一部分,也是生命早期引入的致敏原,其引入的時機和種類也可能對變應性疾病的發生有重要影響[7]。既往認為應盡量延遲致敏性食物的添加時間[8],然而國外新近的指南認為[9],延遲引入致敏性食物反而增加變應性疾病的發生,建議4 個月后不必延遲致敏性食物的添加。因而,在臨床實踐過程中,致敏性食物的引入問題仍存在爭論。我國目前的嬰幼兒輔食添加指南,尚未對致敏性食物的添加時機與種類做出具體建議,需要進一步研究探討。為此,本研究采用前瞻性隊列研究,探討致敏性食物的引入時機與種類對嬰幼兒變應性疾病的影響,為臨床實踐提供參考。

1 資料與方法

1.1 一般資料選取2017年1月至2020年12月在廣東省婦幼保健院兒童保健科就診的嬰兒為研究對象,建立研究隊列。納入標準:(1)取得監護人知情同意,并配合長期隨訪;(2)出生胎齡≥37 周,且<42 周;(3)出生體質量≥2 500 g,且<4 000 g;(4)生后純母乳喂養時間≥3 個月。排除標準:(1)疑似或確診遺傳代謝性疾病;(2)胃腸道畸形術后、患慢性消化系統疾病等影響喂養;(3)已患有嚴重的變應性疾病;(4)需長期應用糖皮質激素、免疫抑制劑、化療藥物。本研究經醫院倫理委員會審核批準。

1.2 入組及隨訪方法由廣東省婦幼保健院兒童保健科門診預檢分診護士根據入組及排除標準進行初篩,再由兒童保健科專科醫生確定是否納入隊列,經父母或監護人知情同意后最終入組。入組后向家長發放記錄本并告知家長需要配合記錄的研究內容,并建立隨訪群,如出現可疑變應性疾病表現,可臨時來院就診隨訪。每3 個月定期隨訪,電話或現場隨訪,填寫相關問卷采集資料。

1.3 問卷設計入組及隨訪數據采集采用問卷調查方式進行,問卷是在國際兒童變應性疾病通用的(interational study of asthma and allergies in childhood,ISAAC)核心調查問卷基礎上,結合廣東省及廣州市兒童變應性疾病流行病學研究結果[1,10]設計。在廣東省婦幼保健院兒童保健科門診進行預調查,經過校正后確定最終問卷內容。問卷主要內容包括:人口統計學特征,父母社會經濟學特征,出生史,母乳喂養情況,煙草煙霧接觸史,變應性疾病家族史,致敏性食物引入時機及種類,變應性疾病相關癥狀、體征及診治情況。

1.4 質量控制參與隊列入組及隨訪的人員均為兒童保健科醫護人員,并預先經過統一培訓。現場隨訪調查時,家長或監護人經醫護人員講解問卷調查內容及填寫方法后,再完成問卷。監護人報告或醫護人員發現嬰幼兒變應性疾病臨床癥狀或體征時,由兒科相應專科醫生會診并行相關檢查確診或排除變應性疾病。數據錄入時,采用EpiData軟件兩人獨立錄入,以核對有無錄入錯誤。

1.5 統計學方法采用SPSS 25.0 統計軟件進行分析,符合正態分布的計量資料以均數±標準差表示,組間比較采用方差分析。計數資料以例(%)表示,組間比較采用χ2檢驗。以P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

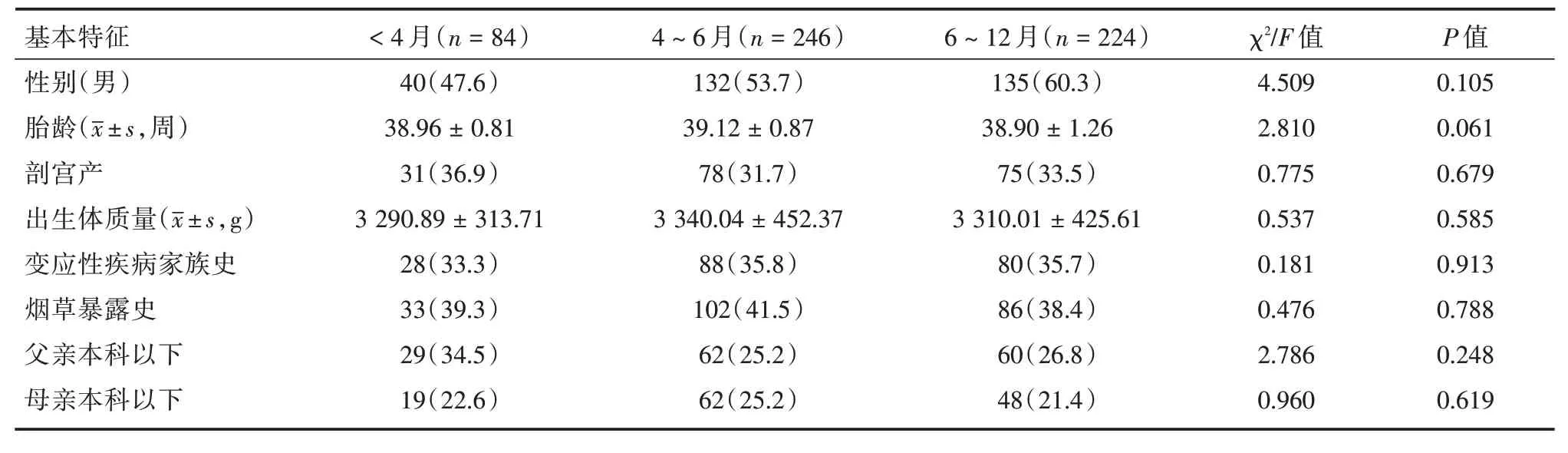

2.1 基本特征本研究共納入554 例嬰幼兒,男307 例(55.42%),女247 例(44.58%),男女之比為1.24∶1。本研究統計隨訪至3 歲兒童的數據,每例隨訪次數為11~18 次。出生時順產370 例,占66.79%,剖宮產184 例,占33.21%。出生體質量為(3 320.45 ± 422.88)g。196 例存在變應性疾病家族史,占35.37%。221例有煙草暴露史,占39.89%。父、母受教育程度在大學本科以下的分別有151例、129 例,分別占27.26%、23.28%。根據1 歲內致敏性食物引入時機不同,分為<4月、4~6月、6~12月3 組。3 組在性別、胎齡、出生方式、出生體質量、變應性疾病家族史、煙草暴露史及父母受教育程度的差異均無統計學意義(P>0.05),見表1。

表1 致敏性食物不同引入時機嬰兒的基本特征比較Tab.1 Comparison of basic characteristics of infants with different timing of introduction of allergenic foods 例(%)

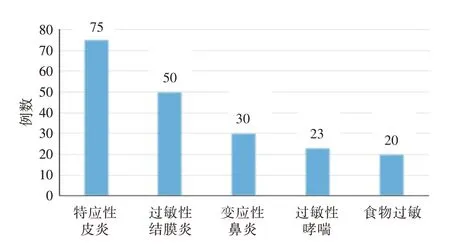

2.2 變應性疾病患病情況198 例被診斷嬰幼兒變應性疾病,包括特應性皮炎75 例、過敏性結膜炎50 例、變應性鼻炎30 例、過敏性哮喘23 例和食物過敏20 例,總患病率35.74%。其中,特應性皮炎患病率最高,為13.54%,食物過敏患病率最低,為3.61%,見圖1。

圖1 嬰幼兒變應性疾病分布圖Fig.1 Distribution of allergic diseases in infants

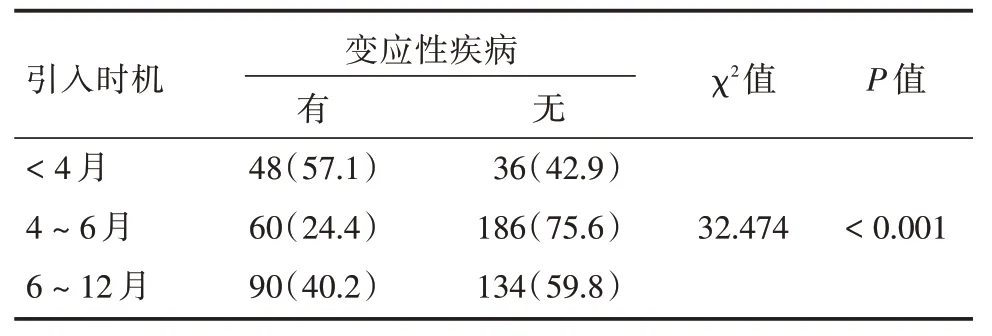

2.3 致敏性食物不同引入時機與嬰幼兒變應性疾病84 例嬰兒在<4月齡引入致敏性食物,占15.16%。4~6月齡引入致敏性食物的嬰兒最多,為246 例,占44.41%。6~12月齡引入致敏性食物嬰兒為224 例,占40.43%。在以上3 個不同時機引入致敏性食物的嬰兒中,<4月齡引入致敏性食物的發生變應性疾病比例最高,為57.1%;其次為6~12月齡,為40.2%;而在4~6月齡引入致敏性食物的,發生變應性疾病比例最低,為24.4%。3 組嬰幼兒變應性疾病的差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 致敏性食物不同引入時機嬰幼兒變應性疾病比較Tab.2 Comparison of allergic diseases in infants with different timing of allergenic food introduction 例(%)

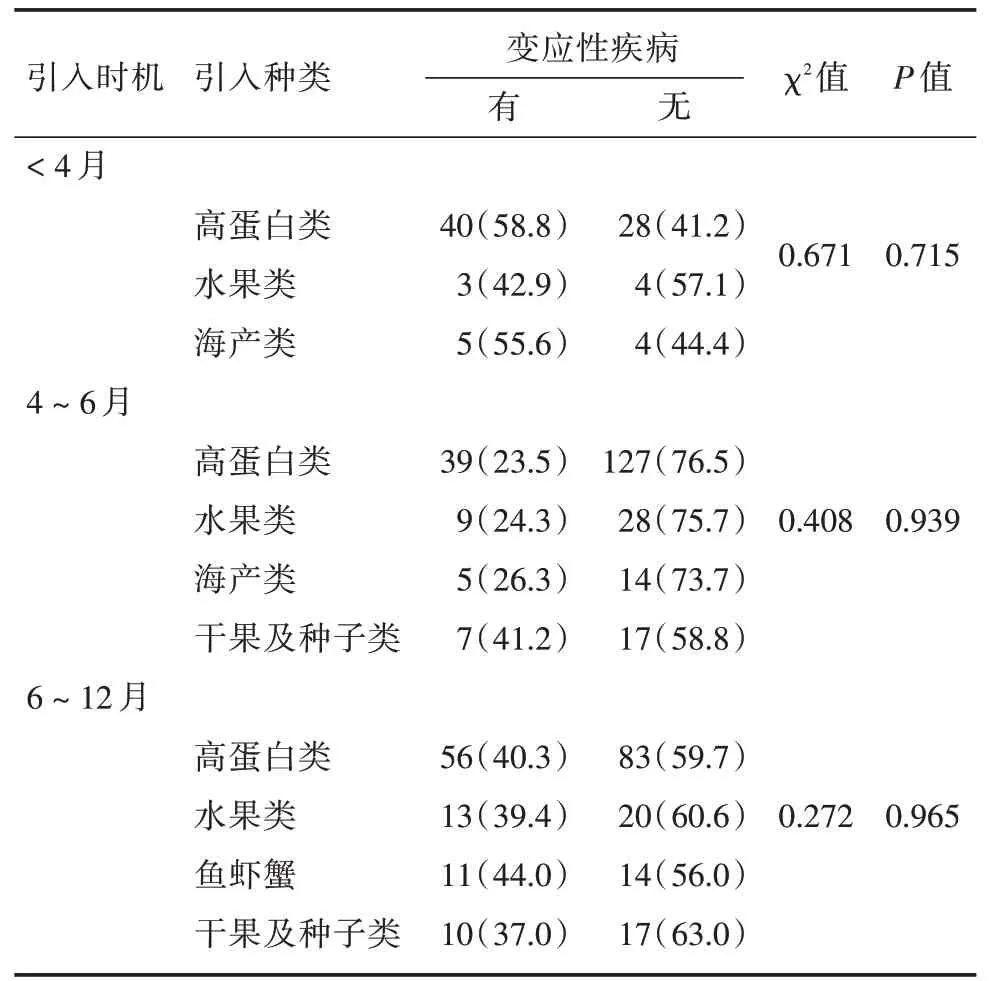

2.4 引入不同種類致敏性食物與嬰幼兒變應性疾病對同一個時機中引入不同種類致敏性食物時嬰幼兒變應性疾病的差異進行比較,發現在<4月齡引入高蛋白類(牛奶及奶制品、牛肉、雞蛋等)、水果類(芒果等)以及海產類(魚、蝦、蟹等)3 類易致敏食物,嬰幼兒變應性疾病的患病差異無統計學意義(P>0.05)。在4~6月、6~12月齡引入高蛋白類(牛奶及奶制品、牛肉、雞蛋等)、水果類(芒果等)、海產類(魚、蝦、蟹等)和干果及種子類(花生、黃豆、腰果榛子杏仁等)4 類易致敏食物,嬰幼兒變應性疾病的患病差異均無統計學意義(P>0.05),見表3。

表3 引入不同種類致敏性食物嬰幼兒變應性疾病比較Tab.3 Comparison of allergic diseases in infants with the introduction of different types of allergenic foods 例(%)

3 討論

本研究納入出生后純母乳喂養至少3 個月的嬰兒建立研究隊列,探討了致敏性食物引入時機及種類對嬰幼兒變應性疾病的影響。結果發現,致敏性食物引入時間不同,發生變應性疾病不同,與<4月及6~12月相比,在4~6月齡引入會減少嬰幼兒變應性疾病的發生。

常見的變應性疾病包括特應性皮炎、過敏性結膜炎、變應性鼻炎、過敏性哮喘和食物過敏,已成為嬰幼兒慢性非傳染性疾病之一[11]。20年來,過敏性哮喘、牛奶蛋白過敏等嬰幼兒變應性疾病在我國的發病率在逐步上升[12-13]。中國疾病預防控制中心婦幼保健中心的一項流行病學調查顯示[2],2014年0~24月齡城市嬰幼兒家長報告曾發生或正在發生變應性疾病癥狀的比例為40.9%,變應性疾病的現患率為12.3%。本研究結果顯示,嬰幼兒變應性疾病總患病率為35.74%,與既往廣州市流行病學調查的結果類似[1],且已達到了發達國家和地區水平(30%~50%)[14-15]。同時,本研究結果顯示,嬰幼兒特應性皮炎、過敏性結膜炎、變應性鼻炎、過敏性哮喘、食物過敏的患病率也均與國內相關研究結果類似[1-2,16]。可見,嬰幼兒變應性疾病仍是一個嚴重的公共衛生問題。

致敏性食物與變應性疾病之間的致病和臨床關聯尚未明確,某些食物與變應性鼻炎和哮喘的發生或惡化有關[6]。嬰兒期致敏性食物引入問題仍存在爭議。為避免可能出現的變應性反應,既往的指南往往建議推遲引入致敏性食物。2000年,美國兒科學會曾在指南中[9]建議在食物過敏的高風險人群中應盡量推遲易致敏食物的引入,認為奶制品應推遲到1 歲,而雞蛋要推遲到2 歲,花生、堅果和魚類應推遲到3 歲。2009年,我國的專家共識中也曾指出[17],對致敏性食物(如牛奶、雞蛋等)建議12個月后引入。然而,國外最新的指南建議4個月后不必延遲致敏性食物的添加[18-20]。而國內目前的嬰兒輔食添加指南尚未對致敏性食物的引入時機與種類做出具體建議,也缺乏相關研究。因而,研究致敏性食物的引入時機及種類對嬰幼兒變應性疾病的影響具有重要的臨床價值。

目前的觀點認為,延遲添加致敏性食物對減少變應性疾病并無明顯保護作用[21]。一項研究總結了自1946年以來的大量干預實驗和觀察性研究結果,證實嬰兒早期引入致敏性食物的重要性。研究[22]結果發現,在4~6月齡添加雞蛋、堅果類,能明顯降低這兩種食物的過敏風險,添加魚類食物也能減少變應性鼻炎等變應性疾病的發生風險。代妮妮等[23]報道的一項Meta 分析結果顯示,嬰兒6月齡前引入雞蛋可預防雞蛋過敏的發生。本研究發現,在4~6月齡引入致敏性食物,可減少嬰幼兒變應性疾病的發生風險。與之比較,<4月及6~12月齡引入致敏性食物均有發生更高的變應性疾病風險。即使同一類易致敏食物,在不同引入時機,對嬰幼兒變應性疾病也存在上述相同的影響。這些都提示4~6月齡添加致敏性食物對變應性疾病可能具有保護作用。這可能是因為,嬰兒4~6月齡時期是生命早期建立口服耐受的關鍵時期,而口服耐受是變應原驅動的免疫過程,此時引入易致敏性食物,其食物抗原的暴露可幫助建立口服耐受,進而減少之后的變應性反應。過早添加致敏性食物,此時嬰兒腸道功能尚不成熟,可能易發生食物過敏。延遲添加又錯過了建立口服耐受的關鍵時機,此后變應性疾病的發病風險可能相應增加[24]。

本研究還分析了在<4月、4~6月、6~12月各時機添加不同種類致敏性食物對嬰幼兒變應性疾病發生的影響。結果顯示,在相同的引入時機,添加常見的不同種類致敏性食物,發生嬰幼兒變應性疾病差異并無統計學意義。這提示致敏性食物引入時機而非種類對嬰幼兒變應性疾病發生的重要性。然而,目前尚缺乏類似研究結果,仍需進一步的研究探索。

采用前瞻性隊列研究探討了常見致敏性食物的引入時機及種類對常見嬰幼兒變應性疾病發生的影響,發現在4~6月齡引入致敏性食物可減少嬰幼兒變應性疾病的發生,而在同一時機引入不同種類的致敏食物并不影響變應性疾病的發生,為臨床實踐及后續的干預研究提供了一定的參考,這是本研究的創新之處。然而,本研究還存在以下不足之處。首先,未分析致敏性食物引入時機與種類對某一具體變應性疾病的影響,需后續繼續隨訪并進行亞組分析。其次,未對諸如居住環境、喂養習慣差異等其他可能對變應性疾病產生影響的因素進行分析、控制,可能產生研究偏倚。再者,沒有統計各種致敏性食物的具體信息,包括生產廠家、品牌、來源等,可能出現同一種類致敏食物中的致敏原成分及數量不同,對變應性疾病的影響也不一,產生偏倚。盡管如此,本研究的數據來源于前瞻性隊列研究,能反映真實世界致敏性食物引入時機及種類對變應性疾病的影響,因此仍然有一定參考價值,需進一步的隨機對照干預試驗驗證本文結論。

綜上所述,致敏性食物的引入時機可能影響嬰幼兒變應性疾病的發生,純母乳喂養嬰兒在4~6月齡引入致敏性食物對嬰幼兒變應性疾病的發生可能具有保護作用。