《說文解字》“言”部字及其文化意蘊解讀

馬桂福

《說文解字》共收錄了漢字9353個,加上重文1163個,共計10516個字,這些字被歸納在了540個部首中,而“言”部作為一個收字較多的部首,共收錄了245個正字,33個重文,8個新附字。

一、“言”字分析

“言”字自出現以來,經過了獨特的發展和演變歷程,才成了我們今天看到的這種面貌。對一個漢字的分析主要是從形、音、義三個角度進行,由于“言”的讀音在發展的過程中沒有發生太大變化,我們從形和義兩方面來看其演變軌跡。

(一)“言”字形體演變

(二)“言”字含義演變

許慎對“言”字的定義是:“直言曰言,論難約語。”很明顯,在解釋“言”時對“語”和“言”做了區別,“言”的本義是說、說話。經過演變和延伸,“言”字的含義變得更加豐富和廣泛,可以概括為以下幾個義項。

1.表示說的話,比如語、言語、口語、怨言、謗言等。

2.表示說話的方式,比如議論、爭辯、揚言、大言、直言。

3.表示說話的動作、樣子,比如言歡、言戲、言笑、言行不一。

4.表示記載、記錄,比如言行錄,還有蘇軾的《石鐘山記》:“漁工水師雖知而不能言。”此處“言”可以理解為記載。

5.表示問、詢問,比如言問。

6.表示告知、告訴,比如言諷。

7.表示陳述、說明,比如言功(陳述功績)

8.表示作品、理論、書籍,如“焚百家之言”,這里的“言”可以理解為學說或書籍之意。

9.表示姓氏。

通過以上“言”字的引申義我們可以發現“言”從本義“說”引申出了很多的義項,有名詞和動詞以及助詞等活用現象,隨著含義的不斷演變,可以看出“言”字在時代的洪流中活躍地存在。作為部首字,“言”字在“言”部字中具有構型和意義上的統帥作用。

二、“言”部字的分類

(一)結構類型

1.“言”部字中的會意字

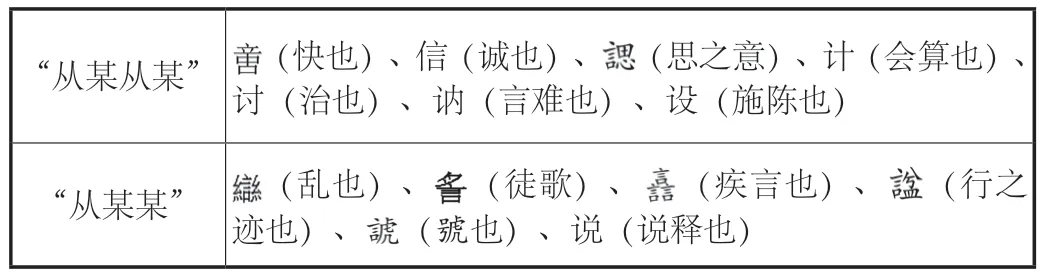

“從某從某”images/BZ_152_1463_2592_1495_2628.png(思之意)、計(會算也)、討(治也)、訥(言難也)、設(施陳也)(快也)、信(誠也)、images/BZ_152_1831_2588_1868_2628.png“從某某”images/BZ_152_1463_2725_1493_2757.png(行之跡也)、(亂也)、images/BZ_152_1666_2722_1700_2757.png(徒歌)、images/BZ_152_1872_2717_1910_2757.png(疾言也)、images/BZ_152_2118_2715_2156_2757.pngimages/BZ_152_1596_2765_1632_2799.png(images/BZ_152_1665_2763_1701_2798.png也)、說(說釋也)

“言”部中的會意字共有13個,許慎在《說文解字》中說:“會意者,比類合誼,以見指揮。”由上表可知,許慎對“言”部會意字的訓解主要采用兩種方式:“從某從某”和“從某某”。

2.“言”部字中的形聲字

《說文解字》中“言”部中有232個形聲字,占比較大。這些形聲字由形符和聲符兩部分組成,其主要標志為“從某,某聲”。裘錫圭先生在《文字學概要》中指出形聲字可以分為六小類,即“上形下聲”“下形上聲”“左形右聲”“左聲右形”“內形外聲”“外聲內形”,甚至還有特殊的“形旁居一角”“聲旁居一角”。“言”部字中百分之八十都是“左形右聲”,有13個字是“下形上聲”,1個“右形左聲”,還有2個“內形外聲”。其中還包括5個具有特殊性的“亦聲字”,也叫“形聲兼會意字”,其標志是“從某從某,某亦聲”。除此之外,還有11個省聲字,省聲字是省略了形聲字聲符的筆畫,比如“訇”字,《說文解字》解釋為:“騃言聲。從言,勻省聲。”很明顯是一個“內形外聲”的形聲字,“勻”為聲符,省略了筆畫,因此“訇”為省聲字,省聲字的標志為“從某,某省聲”。

從構型分類中可知,“言”部字百分之九十的構型方式都為形聲,進而也不難看出《說文解字》的一個顯著特點是形聲字居多。

(二)語義分類

1.表示聲音的不同

在“言”部字中有部分字表示與發出的聲音相關的意思,有表示聲音的“譻”,還有表示咳嗽聲的“謦”、應答之聲的“諾”,還有形容聲音的大小的,比如“謼、諎、訆”等字都有聲音大的語義,“謍”表示細小的聲音。除此之外,還有表示癡呆的聲音的,“訇”字以及表示充滿膽量的聲音的“詯”字。由此看出,“言”部字中部分字有表示聲音的相關語義,但數量上很少。

2.表示不同的言語

表示這一類語義的字在“言”部字中的數量相對來說比聲音類的要多一些,每一種列舉主要的幾個例字來說明。主要有表示方言、古語的,如“詑”是允州地方對于欺騙的叫法,很明顯是具有地域特色的方言;還有表示語言的多少快慢的,比如“謧、詍、”等字都具有多言的意思;“訥”表示語言少、言辭困難的意思。“譶”表示說話語速快、迅疾的意思;“謘”表示說話言語慢、言語遲鈍的意思。除此之外,還有形容言詞并帶有感情色彩的字,比如“話”指的是善言,“誒”指的是可惡的言辭,“ 譆”指的是表悲痛的嘆詞,“譌”指的是虛假的言語,“誓”指的是具有約束之詞,還有表示慚愧、嗟嘆的字。顯然,在這部分字中大多是與言語、言詞相關的,在數量上要略多一些。

3.表示不同說話方式及行為

“言”部字中表示不同說話方式類語義的字占據大多數,而這些字具有很強的感情色彩,因此按照語義的感情色彩又把這類字分為褒義的、貶義的和中性的三類,下面對每一種列舉幾個典型的例字進行分析。

(1)褒義類

“言”部字中表示說話方式具有褒義的字組中第一種是包含有談論、評論、議論的意思,比如“評、論、訂、詳”等字都具有評論、評議的共同意思。“議”本義是分析議論出處理事情的最佳方法的意思,其后來的衍生義為共同商定解決事務,如評議、議論。第二種是具有教導、勸諫意思,比如“訓、誨、證、諫”,它們都具有通過說教以匡正不足的語義,對于“誨”,段玉裁的《說文解字注》中有言:“曉教也。曉教者。明曉而教之也。訓以柔克。誨以剛克。周書無逸胥訓告、胥教悔是也。曉之以破其晦是曰誨。”意思是要明白地教導,后來引申為教誨等義。第三種是具有稱贊、歌頌、詠唱意思的字族,比如“譽、詠”,“譽”表示稱贊的意思,而現在衍生為名譽,同樣具有良好的名聲、別人夸贊的意思。

可以看出,“言”部字中具有褒義說話方式的字內涵豐富,涉及的研究范圍也很廣。

(2)貶義類

《說文解字》“言”部字中表示說話方式含有貶義的主要有四種,第一種是具有詛咒、咒罵的意思,比如“詛、诪、”等字均有詛咒的意思。第二種是有誹謗、誣陷、毀謗意思的字,比如“訕、譏、誹、謗”等字均有毀謗的意思,“誣”有指責過失、虛加不實的意思,現在也有誣陷之意。第三種是具有責問、責備、告發之意的字,比如“譴、讓、詰、”等字。第四種是含有欺騙、欺詐意思的字,比如“詐、諆、謾”等字。

在表示以上語義的字中很明顯可以看到大多數都表示說話的方式,但這些方式都有很強的貶義色彩。

(3)中性類

《說文解字》“言”部字中表示說話方式且感情色彩是中性的字其實有很多,如表示告訴、告誡的“言”部字,如“諭、誡”等;表示辯論、爭辯的“言”部字,如“語、訟”等;表示對話的“言”部字,如“訣、謂”等。

從所舉的例字中,很明顯地可以看到這一大類中“言”部字占據的比重還是比較大的。

4.形容思想品德及行為、動作

這一類字表示的意思大多形容人的品德或行為。比如有誠實、誠信意思的“信、誠、諶”等字,表示忠厚的“”,還有表示和諧、協和的“諧、詥”等字。

5.與政治制度相關的

“言”部字中與政治相關的主要有表示懲罰、責罰的“誅、謫”;有表示對國家乃至社會整治的意思,如“討”;還有表示軍營事物的,如“諜、該”等字。

6.其他

“言”部字中也出現了幾個意思與“言”部字字族差距較大的字,有表示恥辱的“謑、詬”,有表示離開的“謝”,有表示記載的“記”,有表示才智、聰慧的“譞”等。這類字出現得比較單一,意思也單一,因此不具有代表性,就列為其他類。

從語義分類中可以看出“言”部字字族數量龐大,而字的內涵也比較豐富,通過對“言”部字字族系統的整理和分析,不難發現“言”部字族蘊含著豐富的古代文化,接下來將探討“言”部字字族中潛藏的文化內涵。

三、“言”部字的文化內涵

(一)思想品德文化

1.個人品德——誠信、謙遜、恭敬

《說文解字》“言”部字中有很多關于個人的思想品德類的字,這些字也體現出誠信的思想文化,從與誠信、誠實有關的“信、誠、諶”等字足以看出。

《說文解字》:“誠,信也。從言成聲。”“誠”的本義就是誠信、真誠,后來衍生出誠款(真誠,懇切)、誠敬(真誠,敬重)、誠虔(虔誠,恭敬而有誠意)、真實等意思。如:“善人為邦百年,亦可以勝殘去殺矣。誠哉是言也!”(《論語·子路》)這里的“誠”就是真實的意思。可見古代文化中對于誠信文化的宣揚,反之對于不誠信的行為進行抵制,在“言”部字中表示不誠信行為語義的字如“詐”,《說文解字》:“詐,欺也。”很明顯是欺騙的意思。因此,可以看出誠信是人們追求的一種道德品質,更是中華傳統美德。“人無信而不立”,誠信對個人乃至國家的影響都很深遠。

《說文解字》:“謙,敬也。從言兼聲。”“謙”本義是恭敬,再后來衍生出謙虛、謙卑、謙和等意思,都表示出個人的一種良好態度,更是一種行為品德。《書經·大禹謨》:“滿招損,謙受益。”這里的“謙”就有敬讓而不自大的意思。“言”部字中所反映出的為人要謙虛而謹慎的古代文化至今仍影響著中華兒女。

2.社會公德“和”思想

中國人自古以來就宣揚“家和萬事興”“和為貴”等思想,在《說文解字》“言”部字中同樣也有很多字從本義與衍生義中展現出了“和諧”思想,《說文解字》“言”部字中表示和諧意思的字有5個:諴、諧、詥、調、講。

“講,和解也。”“講”的本義是矛盾雙方講和,后來逐漸衍生出關于講和的其他意義,比如講息(和解息爭)、講貢(講和納貢)、講款(講和,議款)、講盟(訂盟媾和),因此通過講和使得矛盾雙方得以解決問題以達到和諧。很明顯,古人對于和諧思想是比較推崇的,相反,對于紛亂、社會亂象是反對的。

在《說文解字》“言”部字中反映的誠信、和諧思想,至今受用。如今在社會主義核心價值觀中國家層面的要求中就有一條是“和諧”,而在個人層面的要求中有一條是“誠信”,可見中華文化源遠流長、博大精深。

(二)倫理教化

《說文解字》“言”部字中一共有7個與教化、教導相關的字:誨、諄、訓、譔 、誋、誡、警。下面主要用三個例字進行闡釋。

“訓:說教也。”很明顯就是通過解說的方式來教導,現代漢語中也就是教導、教誨的意思。后來不斷地衍生出的意思也有很多,比如我們現在常說的教訓、訓誡、訓話等詞語。

“誨:曉教也。”意思是明白曉暢的教導。《左傳·襄公三十年》:“我有子弟,子產誨之。”《論語·述而》:“子曰:‘默而識之,學而不厭,誨人不倦,何有于我哉?”這里的“誨”就是教導的意思,很明顯孔子在這里強調教育思想就是“學而不厭,誨人不倦”。在現代社會中,誨人不倦、教誨等意思也常用。

“譔 :專教也。”即專心地教導,在古代多用于指教人的時候很專一的樣子。其在現代漢語中已經不常見。

從以上字的解釋可以看出,古人重視語言的力量和教化的作用,試圖通過教導、勸說的方式教育人們,這種倫理教化的方式一定程度上加強了社會規范,制約了人們的言行。

四、結語

《說文解字》中“言”部字正字一共有232個形聲字、18個會意字。根據對“言”字的溯源以及對“言”部字進行分類考察和探究,了解到“言”部字語義豐富,在一些共同語義字中又探尋到文字背后蘊含的豐富古代文化。從它們的本義以及衍生義中所反映出的古代思想文化情況,有利于拓寬人們的視野,了解古代的社會狀況,更加堅定文化自信,也有利于人們保護、發揚優秀的傳統文化,領略中華漢字的魅力。