引入《專利法》第二條之“產品定義” 解讀啤酒瓶侵權案

——圖解“回收專利酒瓶另行飲料產品生產”與“購買專利零件另行整機產品生產” 的侵權異同

李朝虎 王 鵬 趙 雷 林菲菲

一、啤酒瓶侵權案案情梳理

原告(二審被上訴人):河南維雪啤酒集團有限公司(簡稱維雪集團)。

被告(二審上訴人):濟源市王屋山黑加侖飲料有限公司(簡稱黑加侖公司)。

維雪集團于2009 年3 月12 日向鄭州市中級人民法院提起訴訟,稱:維雪集團為推廣維雪啤酒,專門定制瓶體上印有“維雪啤酒”四個字的啤酒瓶,并就該專用瓶申請了外觀設計專利。但自2007 年以來,黑加侖公司就在市面上擅自回收、使用維雪啤酒專用瓶灌裝、銷售王屋山牌(冰爆黑加侖碳酸)飲料。為此,請求法院判令黑加侖公司停止回收使用維雪集團外觀設計專利產品;賠償經濟損失40 萬元等。

黑加侖公司辯稱:黑加侖公司是通過合法渠道取得維雪啤酒瓶,根據專利法權利用盡原則,黑加侖公司的行為不構成侵權,不應賠償原告的經濟損失。

一審審理查明:2005 年4 月河南維雪啤酒有限公司向國家知識產權局申請“啤酒瓶”的外觀設計專利,2005 年11 月該項專利被授予專利權,專利號ZL2005300082766。2007 年1 月專利權人變更為維雪集團。2009 年維雪集團在市場上先后購買了黑加侖公司生產的王屋山冰爆爽碳酸飲料50 瓶,該飲料使用的外包裝瓶為黑加侖公司從市場回收的維雪集團投放市場的作為啤酒包裝物被消費后的啤酒舊瓶子。根據瓶蓋或瓶體標注的生產日期,該50 瓶飲料涉及2008 年7 月至2009 年4 月共34 個批次。

二審法院認為:

關于維雪集團涉案外觀設計專利產品的保護范圍問題:

《專利法》①此處引用的《專利法》為2000 年第二次修正版。第三十一條第二款規定“一件外觀設計專利申請應當限于一種產品所使用的一項外觀設計”,《專利法實施細則》第三十六條規定“同一類別是指產品屬于分類表中同一小類”,故外觀設計專利在相同種類產品范圍內都應受到保護。本案維雪集團外觀設計專利雖然申請的產品名稱是啤酒瓶,但是其分類號為09-01,因而維雪集團有權禁止他人使用與其涉案啤酒瓶外觀相同的容器,而不論他人用該容器灌裝何種液體。

關于黑加侖公司回收維雪集團的外觀設計專利啤酒瓶灌裝飲料是否適用專利權用盡原則的問題:

根據《專利法》②從此處后引用的《專利法》均為2020 年第四次修正版。第六十三條第一款規定,“專利權人制造、進口或者經專利權人許可而制造、進口的專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品售出后,使用、許諾銷售或者銷售該產品的,不視為侵犯專利權”,故專利權用盡原則的適用僅限于專利產品流通領域,適用對象限于合法投放市場的專利產品。本案中,權利人維雪集團用其啤酒瓶灌裝啤酒銷售后,因其專利權權利用盡,故無論是經銷商的銷售行為,還是消費者的使用行為,皆不必征得維雪集團的許可,以保證商品的正常流通,且這些行為亦應是維雪集團產品正常的銷售、流通、消費環節。而黑加侖公司將維雪集團的啤酒瓶回收后,雖然啤酒瓶的物權即所有權發生轉移,但并不意味著外觀設計專利權的轉移或喪失。黑加侖公司灌裝其飲料的行為是將涉案啤酒瓶作為同類產品——容器使用,又恢復了瓶子的外觀設計專利的用途,黑加侖公司重新利用這些專利瓶子的美感,形成自己商品外觀特征的優勢,屬生產制造而非流通行為,該行為違背了權利人維雪集團的主觀意愿,侵犯了維雪集團專利權。

故黑加侖公司回收維雪集團啤酒瓶灌裝飲料的行為屬于生產制造專利產品的行為,構成侵權。二審法院判決駁回上訴,維持原判。

梳理以上案情要點為:

(1)原告維雪集團與被告黑加侖公司關于外觀設計專利侵權糾紛的案情是:原告維雪集團銷售“啤酒”(含啤酒瓶外觀專利權);消費者將“啤酒瓶”銷售給回收公司;黑加侖公司從回收公司購得“啤酒瓶”作為“包裝瓶”。

(2)黑加侖公司辯稱:合法渠道取得維雪啤酒瓶,根據專利法權利用盡原則,該行為不構成侵權。即黑加侖公司:“回收”維雪集團的外觀設計專利的“啤酒瓶”作為灌裝飲料“包裝瓶”使用的行為屬于使用行為,主張權利用盡抗辯。

(3)終審裁定:“回收”維雪集團的外觀設計專利的“啤酒瓶”作為灌裝飲料“包裝瓶”進行使用的行為屬于生產制造專利產品的行為,構成侵權。

二、對啤酒瓶侵權案的初疑惑

對以上案情,筆者有如下疑惑:若判定了被告黑加侖公司侵權成立,那“從第三方零售渠道買的配件不能再進行整機加工使用”該如何邏輯自洽呢?

疑惑1:以組裝制造的視角分析,實質侵權行為為使用行為。

將原告“啤酒”產品視為組裝產品理解,則“啤酒”產品由“啤酒液體”+“啤酒瓶”(專利)組成;將被告“碳酸飲料”產品視為組裝產品理解,則“碳酸飲料”產品,由“碳酸液體”+“包裝瓶”(被訴侵權產品)組成。

被告合法采購獲得“包裝瓶”(被訴侵權產品),然后添加“碳酸液體”與“包裝瓶”(被訴侵權產品)組成待銷售產品;且,按飲料廠生產慣例:一般飲料廠都是從包裝廠購得包裝瓶,自身不進行包裝瓶的制造行為,包裝廠應當對其提供的包裝瓶賦予合法性義務,飲料廠的合法采購行為應當得到法律支持;再且,侵權標的物為“包裝瓶”產品,而非“碳酸飲料”產品,即侵權標的物為零件,而非整機產品,而被告是整機制造行為。因此,只要被告提供合法來源,以權利用盡的零件進行整機加工,可視為使用行為而不視為侵犯專利權,作者支持侵權不成立觀點。

疑惑2:以生產新屬性商品的視角分析,實質侵權行為為制造行為。

雖然原告銷售了“啤酒”產品,導致捆綁售出的“啤酒瓶”產品(專利產品)的專利權權利用盡,但由于“啤酒瓶”產品被消費者消費使用,因此,“啤酒瓶”產品處于商品屬性消滅狀態;后經被告對原告的商品屬性消滅狀態的“啤酒瓶”產品重新賦予新商品屬性:“包裝瓶”產品,因此該行為本質上為一種新產品的制造行為;又基于專利權的排他權利,這種新產品是可以受到原告排他權的影響的,因此作者亦支持侵權成立觀點。

乍看,上述兩個疑惑均合情合理亦合法,因此,如何基于法理思維分解二者矛盾之處,是作者所要探討的重要議題。

此處的爭議點在于:

被告認為:其行為是基于回收原告權利用盡的產品對其進行使用,因此不構成侵權。

終審認為:其行為是被告對產品恢復了瓶子的外觀設計專利的用途,形成自己商品的外觀特征,屬于制造行為。

作者在本文中引入《專利法》第二條之“產品定義”,并提出一種法理圖解分析方法,希望借助該方法可以剖析“權利用盡的節點”和“再制造的節點”,以實現從法理角度對被告觀點加以分析,借此厘清其與零部件經三方銷售后整機加工的實質性異同之處,從而對其侵權行為進行定性。

在進行法理圖解分析前,為了便于依法理解,本文涉及到的專利法相關條款有:

(一)保護對象限定條款

《專利法》第二條第四款 :“外觀設計,是指對產品的整體或者局部的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適于工業應用的新設計。”所述產品應當是“經過產業方法制造的”“工業商品屬性”的產品。

一般而言,廣義商業產品包括:原料商品屬性產品、工業商品屬性產品、服務商品屬性產品。其中,原料商品屬性產品例如大米、礦石等;工業商品屬性產品例如手機、圓珠筆等;服務商品屬性產品例如法律代理、專利代理等;比較特殊的例如人民幣等一般等價物。

因此,根據《專利法》第二條的定義,專利法所指的產品是針對具有“工業商品屬性”的產品,其為廣義商業產品下屬的一個狹義范疇。一般未經工業制造,未賦予產品“工業商品屬性”的產品不屬于專利法保護的范疇。專利法實際上不對原料商品屬性產品、服務商品屬性產品、人民幣進行保護。

計及可靠性的電-氣-熱能量樞紐配置與運行優化//羅艷紅,梁佳麗,楊東升,周博文,胡博,楊玲//(4):47

(二)專利侵權抗辯條款

1.權利用盡抗辯:(不侵權)

《專利法》第七十五條第一項規定“專利產品或者依照專利法直接獲得的產品,由專利權人或者經其許可的單位、個人售出后,使用、許諾銷售、銷售、進口該產品的”,不視為侵權專利權。專利權用盡,是指專利權人自己或者許可他人制造的專利產品(包括依據專利方法直接獲得的產品)被合法地投放市場后,任何人對該產品進行銷售或使用,不再需要得到專利權人的許可或者授權,且不構成侵權。

換言之,專利產品經專利權人授權被銷售后,專利權人即喪失對該專利產品進行再銷售、使用的支配權和控制權。

2.合法來源抗辯:(免于賠償責任)

《專利法》第七十七條規定:“為生產經營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經專利權人許可而制造并售出的專利侵權產品,能證明該產品合法來源的,不承擔賠償責任。”

三、法理圖解分析

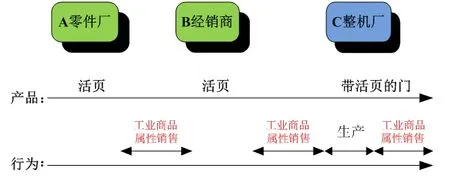

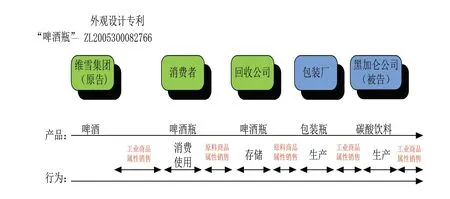

一般而言,某個產品的生產往往是由某個供應鏈所實現,供應鏈是指圍繞核心企業,從配套零件開始,制成中間產品以及最終產品,最后由銷售網絡把產品送到消費者手中的,將供應商、制造商、分銷商直到最終用戶連成一個整體的功能網鏈結構。“購買專利零件另行整機產品生產”和“回收專利酒瓶另行飲料產品生產”的供應鏈流通場景如下圖1 和圖2 所示:

圖1 零部件售出再整機加工使用流通場景

圖2 啤酒瓶案產品流通場景

(一)視角1:連續銷售視角

在零部件售出再整機加工使用流通場景下,一般情況下,C 整機廠雖然其商業角色屬于制造商,但在該流通環節中,其行為是對A 零件廠售出的活頁的使用,其本質上的商業角色屬于消費者。因此,C整機廠天然地可以采用權利用盡抗辯。

在啤酒瓶案產品流通場景下,原告的產品為“啤酒”產品=“啤酒液體”產品+“啤酒瓶”產品,“啤酒瓶”產品隨“啤酒”產品捆綁銷售,不可分割。因此,原告的行為可以理解為3 個“工業商品屬性”的產品的銷售。被告的產品為“碳酸飲料”產品=“碳酸飲料液體”產品+“包裝瓶”產品,“包裝瓶”產品隨“碳酸飲料”產品捆綁銷售,不可分割。因此,被告的行為可以理解為3 個“工業商品屬性”的產品的銷售。

原告售出“啤酒”產品,“啤酒瓶”產品隨“啤酒”產品捆綁銷售。此時,原告對其“啤酒瓶”產品進行了第1 次銷售,消費者對其“啤酒瓶”產品進行了第2 次銷售,回收工公司對其“啤酒瓶”產品進行第3 次銷售,包裝廠對其“啤酒瓶”產品進行第4 次銷售,被告對“啤酒瓶”產品進行了第5 次銷售。在這個過程中,參與方都具有對“啤酒瓶”產品的銷售行為,權利用盡的節點應當推理至被告節點。因此,似乎被告的主張可以得到支持。

然而,該視角是將原告、被告的產品拆分理解,未充分基于“啤酒瓶”產品在整體產品(“啤酒”產品)中發揮的作用,未考慮“啤酒瓶”產品在銷售過程中是否發生商品屬性轉換。而零部件售出再整機加工使用流通圖的場景中,其活頁自始至C 整機廠,未發生商品屬性轉換。因此,其與零部件售出再整機加工使用流通場景存在本質性的差異,以此認定“啤酒瓶”產品在其流通場景中發生了何種商品屬性,需要在本文中深入探討。

(二)視角2:產品的商品屬性轉換視角

圖2 表達了原告的產品流通線和被告的產品生產線,二者在回收公司和包裝廠的組織下,存在產品關聯關系,回收公司和包裝廠是導致產品侵權關聯的重要節點。

將本案以產品的商品屬性轉換視角來看,分析過程有:

(1)對于原告,其具有“啤酒”產品的物權以及其附屬啤酒瓶的專利權,二者捆綁銷售,視為一體,其啤酒瓶的專利權隨“啤酒”產品的物權出售后,其“啤酒”產品物權用盡,其附帶的啤酒瓶的專利權亦用盡。

(2)對于消費者,其是“啤酒”產品的消費執行者,也是對“啤酒瓶”產品的使用執行者,其行為是單純的使用行為,該使用行為的后果是使該“啤酒”產品的“工業商品屬性”被消滅,該“啤酒瓶”產品的“工業商品屬性”亦被消滅。因此,筆者認為:第一,消費者的使用行為可以采用權利用盡的天然保護機制得以豁免侵權,其使用行為受到專利法保護。第二,在啤酒瓶被使用后,雖然啤酒瓶一般還能保持其完整性,但經消費者對其使用后,其“工業商品屬性”被消滅,啤酒瓶應當被定性為“無工業商品屬性”的原料產品(比如玻璃原料),即將“啤酒瓶”由“工業商品屬性”產品轉換為“原料商品屬性”產品,其消費者對其具有物權處置權。消費者對其銷售的行為是將啤酒瓶作為“無工業商品屬性”的原料產品進行處置銷售,該銷售行為是“原料商品屬性”產品銷售行為,而專利權是對“工業商品屬性”產品銷售行為的排他權,因此,消費者的處置銷售的行為不受專利權約束。

上述觀點是基于專利法中所要保護的對象是工業方法所制造的產品,而商品流通領域包括原料商品屬性產品、工業商品屬性產品、服務商品屬性產品。因此,一般來說,經過消費者的使用后,啤酒瓶可能會有劃痕、標簽損壞、表面污染,其已然不具備“工業商品屬性”的對應價值,因此啤酒瓶的“工業商品屬性”被消滅。筆者認為,雖然此時啤酒瓶保持其完整性,但一般認為其僅具備“原料商品屬性”對應價值,應當被定性為“原料商品屬性”產品,即原料產品。

(3)對于回收公司,其是對“原料商品屬性”產品的購買、存儲和銷售的執行者,其行為也不受專利法約束。

(4)對于包裝廠,其是對“原料商品屬性”產品進行購買、基于“原料商品屬性”產品對“工業商品屬性”產品進行制造,并對“工業商品屬性”產品進行銷售的執行者,其制造行為將“原料商品屬性”重新恢復了“工業商品屬性”(包裝容器功能),使得“啤酒瓶”轉換為“包裝瓶”。一般“原料商品屬性”產品還需經過工業制造轉變為“工業商品屬性”產品,從而進入專利法保護范疇。筆者認為,雖然一般“原料商品屬性”需要復雜的制造過程才能轉變為“工業商品屬性”產品(比如將硅原料經過熱加工形成玻璃瓶),但有一些產品在使用后,也可以經過簡單的處理恢復其“工業商品屬性”,例如舊冰箱翻新以及本案的啤酒瓶,其翻新處理過程即視為制造過程。因此,本案的制造過程將原料產品轉換為工業產品,即使得“無工業商品屬性”的啤酒瓶產品轉換為“具有包裝容器功能的工業商品屬性”的包裝瓶產品。該制造行為、銷售行為均應受到專利權約束。

(5)對于被告,其是使用“具有包裝容器功能的工業商品屬性”的包裝瓶產品的執行者,同時由于其將包裝瓶與“碳酸飲料”產品捆綁銷售,因此其也賦予了“包裝瓶”進一步的新功能——碳酸飲料包裝功能,即進一步地賦予了“碳酸飲料包裝功能的工業商品屬性”,其也是制造“包裝瓶”這個“工業商品屬性”的工業產品的執行者。

上述視角分析過程是以“啤酒瓶”產品在各個節點中的商品屬性變換分析的過程。在原告節點,“啤酒瓶”產品作為啤酒的包裝商品屬性角色出現;在消費者節點,“啤酒瓶”產品作為啤酒被消費時的使用角色出現,之后“啤酒瓶”產品變為無工業商品屬性的產品;經過中轉后,在包裝廠節點,“啤酒瓶”產品重新恢復了工業商品屬性,此時作為任意物料的包裝商品屬性角色出現;在被告節點,“啤酒瓶”產品進一步地作為碳酸飲料的包裝商品屬性角色出現。總結來說,在原告節點、消費者節點,以及在包裝廠節點、被告節點,該“啤酒瓶”產品經歷了工業商品屬性、無工業商品屬性、再恢復工業商品屬性的不斷轉換。其原告的權利用盡僅對消費者節點之前的節點有效,即在“啤酒瓶”產品的工業商品屬性第一次被消滅之前均可以行使權利用盡抗辯。由于其“啤酒瓶”產品在流轉過程中存在工業商品屬性被消滅,因此包裝廠、被告的銷售行為不屬于附帶免責屬性的工業商品屬性產品(原始產品)的再銷售和使用行為,因此包裝廠和被告本質上屬于利用便利原料加工的制造行為,理應受到專利權對制造行為的約束限制。

四、延伸思考

筆者通過上述從產品的商品屬性轉換視角剖析得出,若出現將商品由“原料商品屬性”轉變為“工業商品屬性”的制造過程,則判定該過程受到《專利法》第二條的產業制造產品的約束。

在此基礎上進一步思考,假若在二手交易市場中,將手機回收進行二次轉售該如何確定權責呢?筆者認為,在手機回收進行二次轉售過程中,雖然手機被消費者使用,但手機的使用價值未被完全消滅,其只是“工業商品屬性”所對應價值的損失,二手交易市場往往根據其使用年限、外觀等因素對其重新估值,該過程是對“工業商品屬性”對應價值的折損,因此,該過程應當采用權利用盡抗辯進行處理。由此可以看出,對于專利侵權而言,可以基于商品在各個環節的商品屬性轉換與否進行評估,從而確定其是否屬于再制造,進而最終確定其是否存在制造侵權。