公益、基本、均等和便利:公共文化服務績效的環境影響因素研究

尚子娟,任禹崑(長安大學.人文學院,b.陜西文化發展與融合創新智庫)

1 問題的提出

公共文化服務是我國公共服務的重要組成部分之一,發展好公共文化服務是中國特色社會主義文化建設的重要任務。黨的十八屆三中全會明確提出“構建現代公共文化服務體系”[1]。2015年,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于加快構建現代公共文化服務體系的意見》指出,“到2020年,基本建成覆蓋城鄉、便捷高效、保基本、促公平的現代公共文化服務體系”[2]。黨的十九大報告中指出,要完善公共文化服務體系,深入實施文化惠民工程,豐富群眾性文化活動[3]。黨的十九屆四中全會強調要完善城鄉公共文化服務體系,鼓勵社會力量參與公共文化服務體系建設[4]。

從國家政策的層面出發,已有學者將我國的公共文化服務政策分為初始階段(1981—2000)、探索階段(2001—2005)、深化階段(2006—至今)[5]。從政府財政投入的角度出發,2019年中央財政安排公共文化服務體系建設相關資金225億元,比2018年增加17億元。從我國社會主要矛盾已經轉化的角度出發,滿足人民日益增長的美好生活需要必須要基于人民群眾的精神文化需求,積極開展公共文化服務活動,營造良好的文化娛樂環境,提高公共文化服務效能,促進我國公共文化服務的大發展、大繁榮。

2020年,黨的十九屆五中全會公報指出,要推進社會主義文化強國建設,提升公共文化服務水平,健全現代文化產業體系[6]。因此,厘清公共文化服務治理環境對績效的影響機制是當前政府加強文化建設的重要工作。基于此,本文從省級層面出發,構建公共文化服務治理環境對績效影響的分析框架,運用多元線性回歸模型探析經濟、政策、文化和人口環境對公共文化服務公益性、便利性、基本性和均等性的影響,根據實證結果為優化我國公共文化服務治理環境、提高我國公共文化服務績效提出建議。本文的創新點是首次運用實證分析方法將公共文化服務的理論與實踐相結合,完善和創新公共文化服務治理體系的構建。

2 文獻綜述

公共文化服務作為一項重要的文化建設,早已成為中國特色社會主義建設的重要基石,是推動國家治理現代化的必備因素。“公共文化服務”一詞在2005年被正式提出后,眾多學者對公共文化服務的內涵、主體、模式、評價指標體系、均等化等問題進行了深入研究。①公共文化服務治理環境要素:國內學者較少系統研究我國公共文化服務的治理環境,現有文獻主要從經濟[7]、技術[8]、社會[9]和政策環境[5]等方面進行研究。②公共文化服務治理環境的改善:主要涉及優化公共文化服務治理目標和治理理念[10]、基于群眾需求制定公共文化服務相關政策[11]、加強公共文化服務領域人才隊伍建設[12]、公共文化服務大數據建設[13]等方面。③公共文化服務治理績效評估研究:研究公共文化服務績效評估的指標涵蓋財政投入、設施建設、文化消費、文化活動、群眾參與、發展規模、服務效率等[14-16],評估方法有運籌學領域的數據包絡分析方法[17]、平衡計分卡方法[18]、因子分析法[19]和熵值法[20]等。④公共文化服務績效提升研究:從發展規劃、發展短板和資源布局等方面提高公共文化服務的效能[21],從鼓勵建立公共文化服務供給機制、加大對公共文化產品投入力度、合理布局文化設施等方面提升績效水平[22],從公共文化產品供給投入、供給機制、區域協調和文化增長極或增長帶四個方面提出優化農村公共文化產品供給績效的建議[23],從強化績效考核和完善財政體制方面來提升我國公共文化服務的政府供給效率[24]等。

學者對公共文化服務的研究成果為本研究提供了切實有效的方法和理論基礎。但現有文獻較少從宏觀層面研究我國公共文化服務治理環境與績效的關系,研究方法以定性方法為主,多局限于理論分析,與公共文化服務實踐結合較少,且缺乏實證分析檢驗,不能系統了解我國公共文化服務治理績效現狀。因此,運用實證分析方法研究我國公共文化服務治理環境與績效的關系對政府開展公共文化服務相關工作具有重要作用。

3 我國公共文化服務治理環境對績效影響的分析框架

3.1 公共文化服務的治理環境

(1)經濟環境。經濟發展是文化發展的基礎,經濟發展水平影響各省(區、市)公共文化服務的財政投入,直接影響公共文化服務的治理績效。有學者運用超效率DEA模型研究我國省級公共文化服務供給效率的總體水平,發現人均地區生產總值對省級政府公共文化服務供給效率的影響十分顯著[25]。

(2)政策環境。公共文化政策是政府推動公共文化服務發展及其體系構建的重要工具。在公共文化服務的發展過程中,政府作為主導者,制定公共文化服務發展政策和規劃,為各省(區、市)公共文化服務提供科學的發展方向和理論依據。良好的公共文化服務政策為我國公共文化服務的發展提供了法律和制度保障[5],文化政策對于現代公共文化服務體系建設具有重要意義。

(3)文化環境。我國是一個歷史悠久、文化底蘊深厚的文化大國,56個民族的文化各具特色,各省(區、市)、各地區之間的文化差異性巨大,當前我國地區公共文化服務供給與文化差異下的公眾需求存在明顯的背離趨勢[26]。宋英杰等基于地區方言數據研究文化差異對公共文化服務供給的影響,研究結果表明文化需求多樣化不利于公共文化服務的有效供給,文化差異顯著影響南方地區公共文化服務的供給[26]。目前,我國的公共文化服務供給水平存在地域差異,東部、中部和西部地區之間仍存在著公共文化服務資源配置的“鴻溝”[27]。

(4)人口環境。隨著我國社會經濟的發展,人們越來越重視精神文化層面的需求,對公共文化服務和產品的質量要求逐漸提高,且不同性別、民族、年齡、職業的群眾對公共文化服務的需求也存在差異。因此,公共文化服務的發展必須要考慮人口環境因素。王銀梅等運用DEA-Tobit和Malmquist指數分析相結合的方法對地方政府公共文化支出效率進行評估,發現人口密度對公共文化支出效率有著微弱的正向影響,居民受教育程度與公共文化支出效率存在顯著正相關[28]。馬玉霜等運用DEA-Tobit模型對新疆公共文化服務財政績效進行定量分析,發現受教育水平、人口密度和公共文化服務占一般公共支出比重呈不顯著正相關[29]。

3.2 公共文化服務的“四性”績效分析框架

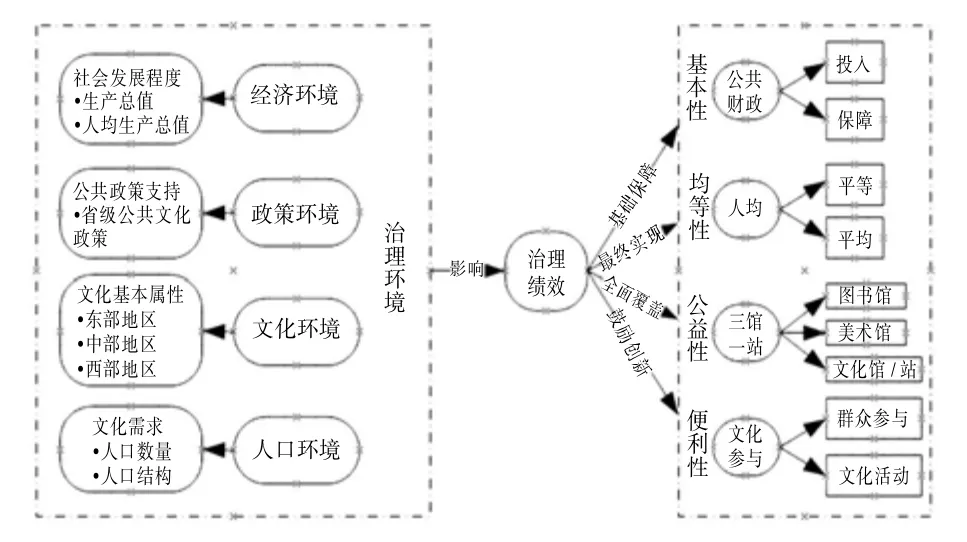

基于文獻梳理,本文擬構建我國公共文化服務治理環境對治理績效影響的概念模型。黨的十七屆六中全會審議通過的《中共中央關于深化文化體制改革、推動社會主義文化大發展大繁榮若干重大問題的決定》中首次提出公共文化服務具有“公益性、基本性、均等性、便利性”的要求[30]。其中,公益性指政府向人民群眾提供的公共文化服務基本上是免費或者是低于成本、收費很低的服務,基本性指政府向人民群眾提供的是基本文化服務,均等性指政府向人民群眾提供的公共文化服務是面向全體人民的,便利性指公共文化服務場所要做到網點化。因此,公共文化服務的治理績效從公益性、基本性、均等性和便利性四個維度來衡量,公共文化服務治理環境從經濟、政策、文化和人口四個維度來衡量。

圖1 我國省級公共文化服務治理環境與治理績效概念模型

(1)治理績效。①公益性主要體現在基本公共文化機構的建設上,保證群眾免費體驗公共文化服務活動和產品。②基本性主要反映政府對公共文化的投入和保障程度。③均等性體現平均和平等,即各省(區、市)文化事業費用于公共文化建設,建設成果由各省(區、市)群眾平均、平等享用。④便利性體現公眾參與程度,也是檢驗各省(區、市)公共文化服務開展質量的有效要素。

(2)治理環境。①經濟環境能夠反映社會發展程度,通常可以用生產總值、人均生產總值來衡量,也決定了每個省份對公共文化服務資金的投入程度。②政策環境反映政府對公共文化服務的重視程度和支持力度,通常用制定的公共文化服務領域相關政策數量來衡量。③文化環境反映文化基本屬性,不同區域的文化環境有不同的文化特點,影響不同地區公共文化服務的發展。④人口環境主要由人口數量和人口結構組成,能夠分析群眾對公共文化的需求。

4 數據和方法

4.1 數據來源與分析方法

本研究的面板數據來源于2015—2018年的《中國統計年鑒》《中國文化文物統計年鑒》《中國文化及相關產業統計年鑒》《中國文化和旅游統計年鑒》中我國31個省、自治區、直轄市(未包括港、澳、臺地區)的相關數據,共124個樣本。

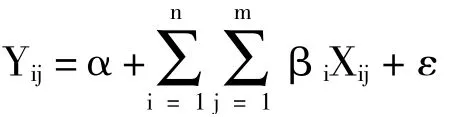

本文運用多元線性回歸方法,采用多元線性回歸模型分析我國公共文化服務治理環境與治理績效之間的關系。其中,X為公共文化服務治理環境,Y為公共文化服務治理績效,α是常數項,β1…βm代表變量的回歸系數,ε代表誤差項。

式中,i=1,2,…,n;j=1,2,…,m。Xij表示公共文化服務治理環境中第i個變量的第j個指標的實際值,Yij表示公共文化服務治理績效中第i個變量的第j個指標的實際值。

4.2 變量設置

從省級層面看,2015—2018年,本文調研的31個省級行政區(未包括港澳臺地區)在經濟、政策、文化、人口方面均存在差異,其中,地區人均生產總值、地區政策數、地區性別比之間的差異較小,地區總人數、地區城鎮人數、地區鄉村人數次之,地區生產總值、地區0—14周歲人數、地區15—64周歲人數、地區65歲以上人數之間的差異非常顯著(見表1)。說明本研究調研的31個省級行政區(未包括港澳臺地區)重視公共文化服務的發展,注重對于居民正確生育觀的培養,同時,各省(區、市)經濟實力和人口年齡結構差異極大、城鄉人口分布不均,而這與其經濟發展、地理位置等因素息息相關。

表1 自變量的描述性統計信息

從省級層面看,2015—2018年,本文調研的31個省級行政區(未包括港澳臺地區)在公共文化服務機構和團體數、群眾參與公共文化服務活動情況、城鄉居民文化娛樂消費支出、政府對公共文化服務財政投入等方面存在差異(見表2)。各省(區、市)通過重視公共文化服務的發展、增強政府財政投入力度、推進公共文化服務基礎設施建設,不斷滿足群眾對公共文化服務的需求。但各省(區、市)公共文化服務活動場館規模和質量、群眾參與公共文化服務活動情況不同,說明各省政府對公共文化服務領域財政支持的側重點不同,這與各省(區、市)經濟發展程度、文化消費習慣和需求、人口布局等因素有關。

表2 因變量的描述性統計信息

5 我國公共文化服務治理環境對績效影響的實證分析

5.1 公共文化服務治理環境對公益性的影響

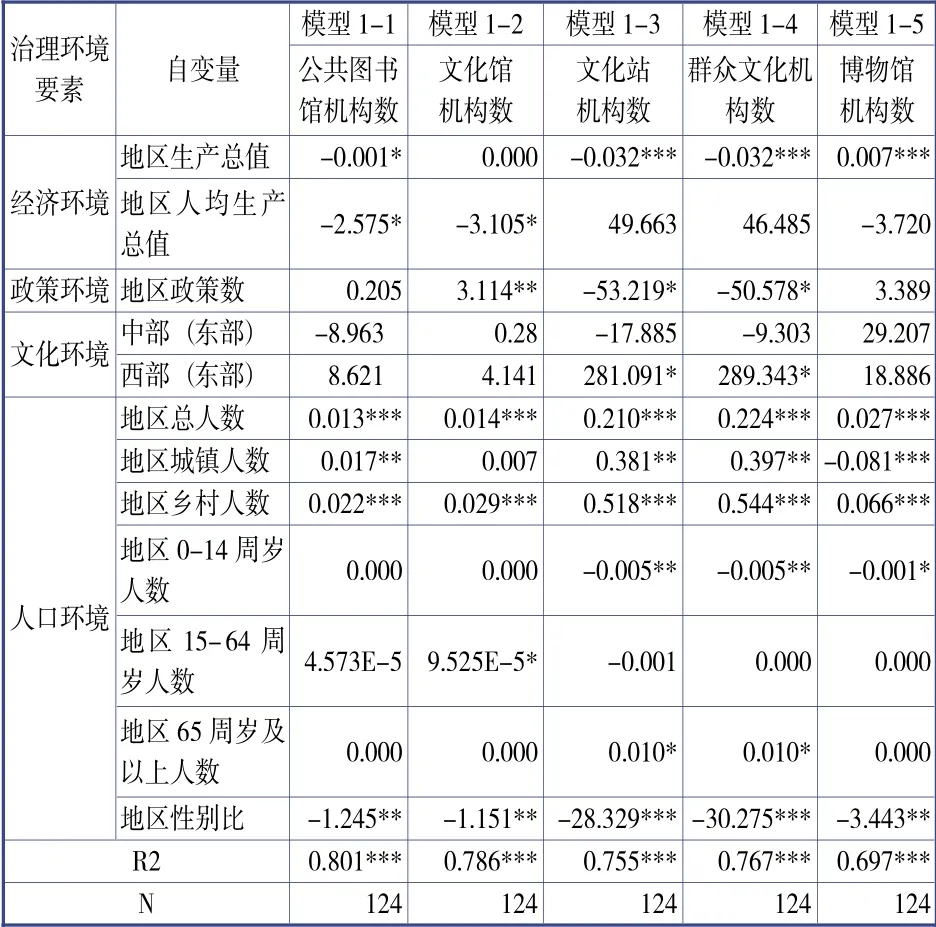

模型1-1以公共圖書館機構數為因變量(見表3)。從經濟環境來看,地區生產總值、地區人均生產總值與公共圖書館機構數呈負相關;從政策環境來看,公共文化服務領域的政策數對公共圖書館機構數影響不顯著;從文化環境來看,文化差異對公共圖書館機構數影響不顯著;從人口環境來看,地區總人數、地區城鎮人數、地區鄉村人數與公共圖書館機構數呈正相關,地區性別比與公共圖書館機構數呈負相關。

模型1-2以文化館機構數為因變量(見表3)。從經濟環境來看,地區人均生產總值與文化館機構數呈負相關,地區生產總值對文化館機構數影響不顯著;從政策環境來看,地區政策數與文化館機構數呈正相關;從文化環境來看,文化差異對文化館機構數影響不顯著;從人口環境來看,地區總人數、地區鄉村人數、地區15—64周歲人數與文化館機構數呈正相關,地區性別比與文化館機構數呈負相關。

模型1-3以文化站機構數為因變量(見表3)。從經濟環境來看,地區生產總值與文化站機構數呈負相關;從政策環境來看,地區政策數與文化站機構數呈負相關,且相關政策對文化站機構建設的影響程度小于文化館;從文化環境來看,我國東部地區文化站機構數與中部地區無明顯差距,與西部地區差異顯著;從人口環境來看,地區總人數、地區城鎮人數、地區鄉村人數、地區65周歲以上人數與文化站機構數呈正相關,地區0—14周歲人數、地區性別比與文化站機構數呈負相關。

模型1-4以群眾文化機構數為因變量(見表3)。從經濟環境來看,地區生產總值與群眾文化機構數呈負相關,地區人均生產總值的影響不顯著;從政策環境來看,地區政策數與群眾文化機構數呈負相關,說明相關政策實施、落實力度仍需加強;從文化環境來看,我國東部地區群眾文化機構數與中部地區差距不明顯,與西部地區差距較大;從人口環境來看,地區總人數、地區城鎮人數、地區鄉村人數、地區65周歲及以上人數與群眾文化機構數呈正相關,地區0—14周歲人數、地區性別比與群眾文化機構數呈負相關。

模型1-5以博物館機構數為因變量(見表3)。從經濟環境來看,地區生產總值與博物館機構數呈正相關,地區人均生產總值的影響不顯著;從政策環境來看,地區政策數對博物館機構數影響不顯著;從文化環境來看,文化差異對博物館機構數影響不顯著;從人口環境來看,地區總人數、地區鄉村人數與博物館機構數呈正相關,地區城鎮人數、地區0—14周歲人數、地區性別比與博物館機構數呈負相關。

表3 公共文化服務治理環境對公益性影響的回歸分析

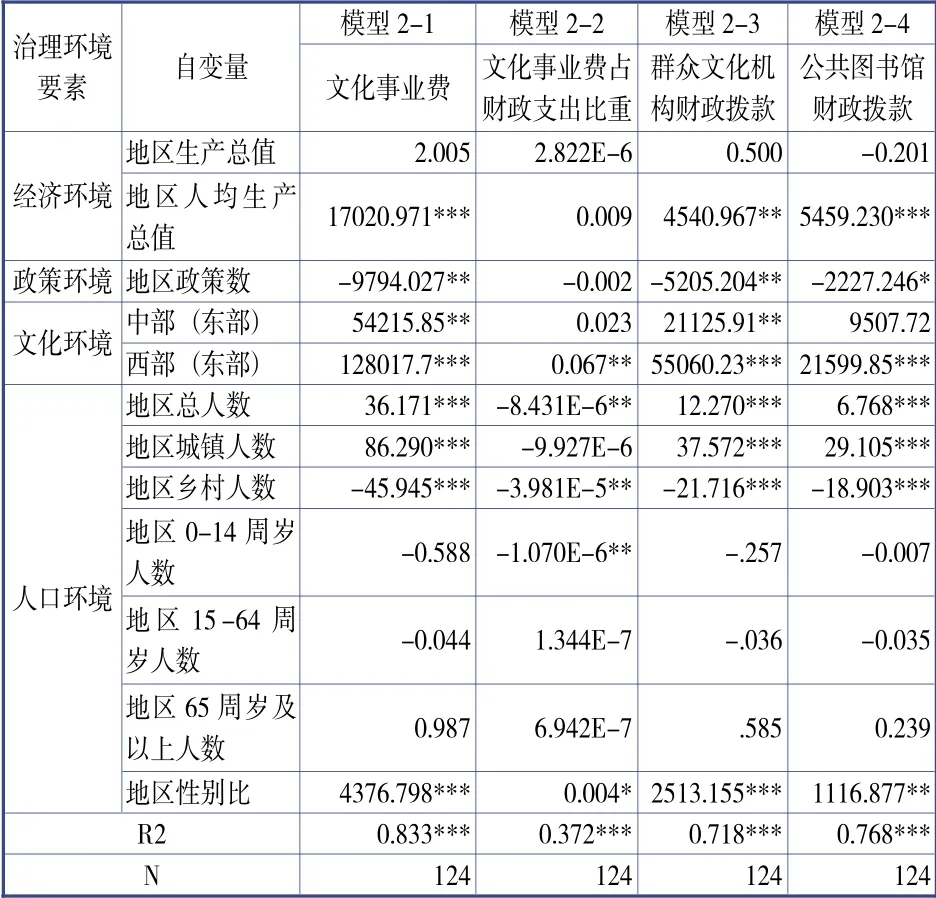

5.2 公共文化服務治理環境對基本性的影響

模型2-1以文化事業費為因變量(見表4)。從經濟環境來看,地區人均生產總值與文化事業費呈正相關,地區生產總值的影響不顯著;從政策環境來看,地區政策數與文化事業費呈負相關;從文化環境來看,我國東部地區文化事業費與中西部地區都有差異,但與西部地區差異更大;從人口環境來看,地區總人數、地區城鎮人數、地區性別比與文化事業費呈正相關,地區鄉村人數與文化事業費呈負相關。

模型2-2以文化事業費占財政支出比重為因變量(見表4)。從經濟環境來看,地區生產總值和地區人均生產總值對文化事業費占財政支出比重在90%的置信水平區間內不顯著;從政策環境來看,地區政策數對文化事業費占財政支出比重無顯著影響;從文化環境來看,我國東部地區文化事業費占財政支出比重與西部地區差異明顯,與中部地區無明顯差異;從人口環境來看,地區性別比與文化事業費占財政支出比重呈正相關,地區總人數、地區鄉村人數、地區0—14周歲人數與文化事業費占財政支出比重呈負相關。

模型2-3以群眾文化機構財政撥款為因變量(見表4)。從經濟環境來看,地區人均生產總值與群眾文化機構財政撥款呈正相關,地區生產總值的影響不顯著;從政策環境來看,地區政策數與群眾文化機構財政撥款呈負相關;從文化環境來看,我國東部地區群眾文化機構財政撥款與中西部地區都有差異,但與西部地區差異更大,這可能與地區經濟發展水平有關;從人口環境來看,地區總人數、地區城鎮人數、地區性別比與群眾文化機構財政撥款呈正相關,地區鄉村人數與群眾文化機構財政撥款呈負相關。

模型2-4以公共圖書館財政撥款為因變量(見表4)。從經濟環境來看,地區人均生產總值與公共圖書館財政撥款呈正相關,地區生產總值影響不顯著;從政策環境來看,地區政策數與公共圖書館財政撥款呈負相關;從文化環境來看,我國東部地區公共圖書館財政撥款與中部地區無明顯差異,與西部地區差異顯著;從人口環境來看,地區總人數、地區城鎮人數、地區性別比與公共圖書館財政撥款呈正相關,地區鄉村人數與公共圖書館財政撥款呈負相關。

表4 公共文化服務治理環境對基本性影響的回歸分析

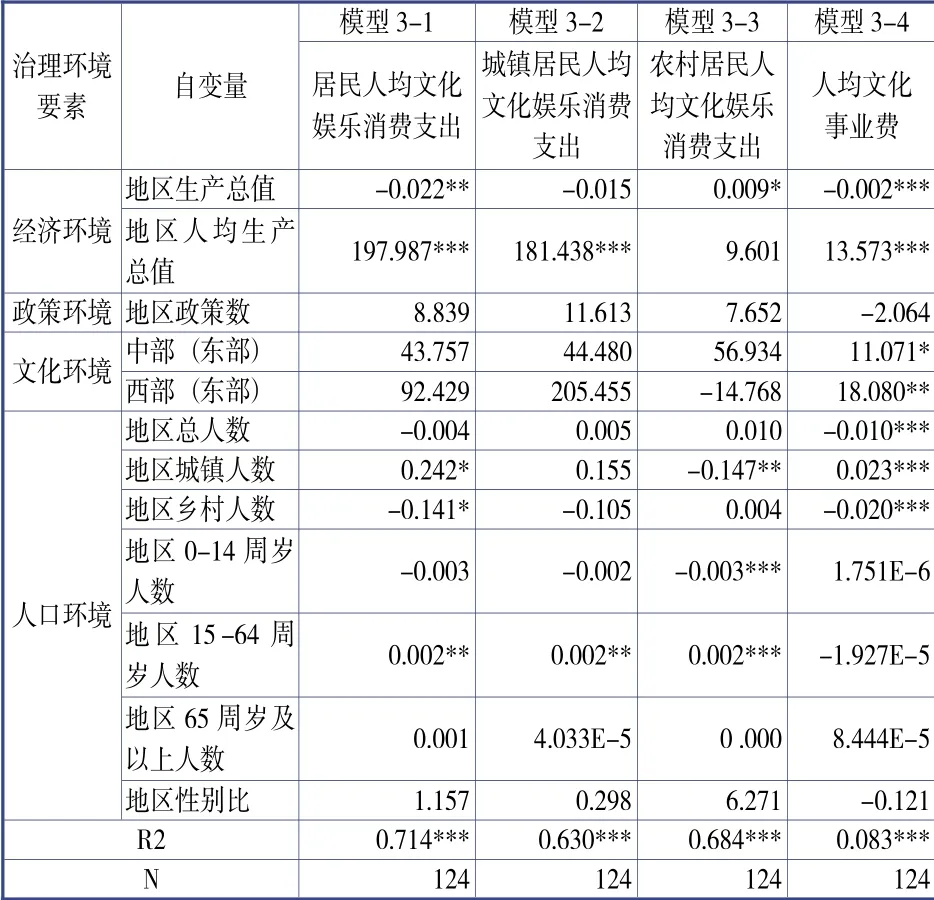

5.3 公共文化服務治理環境對均等性的影響

模型3-1以居民人均文化娛樂消費支出為因變量(見表5)。從經濟環境來看,地區人均生產總值與居民人均文化娛樂消費支出呈正相關,地區生產總值與居民人均文化娛樂消費支出呈負相關;從政策環境來看,地區政策數對居民人均文化娛樂消費支出無顯著影響;從文化環境來看,文化差異對居民人均文化娛樂消費支出無顯著影響;從人口環境來看,地區城鎮人數、地區15—64周歲人數與居民人均文化娛樂消費支出呈正相關,地區鄉村人數與居民人均文化娛樂消費支出呈負相關。

表5 公共文化服務治理環境對均等性影響的回歸分析

模型3-2以城鎮居民人均文化娛樂消費支出為因變量(見表5)。從經濟環境來看,地區人均生產總值與城鎮居民人均文化娛樂消費支出呈正相關,地區生產總值影響不顯著;從政策環境來看,政策數對城鎮居民人均文化娛樂消費支出無顯著影響;從文化環境來看,我國東部、中部、西部地區城鎮居民人均文化娛樂消費支出差異在90%的置信水平區間內不顯著;從人口環境來看,地區15—64周歲人數與城鎮居民人均文化娛樂消費支出呈正相關。

模型3-3以農村居民人均文化娛樂消費支出為因變量(見表5)。從經濟環境來看,地區生產總值與農村居民人均文化娛樂消費支出呈正相關,地區人均生產總值影響不顯著;從政策環境來看,地區政策數對農村居民人均文化娛樂消費支出無顯著影響;從文化環境來看,我國東中西部地區農村居民人均文化娛樂消費支出差異在90%的置信水平區間內不顯著;從人口環境來看,地區城鎮人數、地區0—14周歲人數與農村居民人均文化娛樂消費支出呈負相關,地區15—64周歲人數與農村居民人均文化娛樂消費支出呈正相關。

模型3-4以人均文化事業費為因變量(見表5)。從經濟環境來看,地區人均生產總值與人均文化事業費呈正相關,地區生產總值與人均文化事業費呈負相關;從政策環境來看,地區政策數對人均文化事業費無顯著影響,這與文化事業費的經費提供者有關;從文化環境來看,我國東部地區人均文化事業費與中西部地區都有明顯差異,但與西部地區差異更大,這可能與西部地區地廣人稀、東部地區人口稠密有關;從人口環境來看,地區城鎮人數與人均文化事業費呈正相關,地區總人數、地區鄉村人數與人均文化事業費呈負相關。

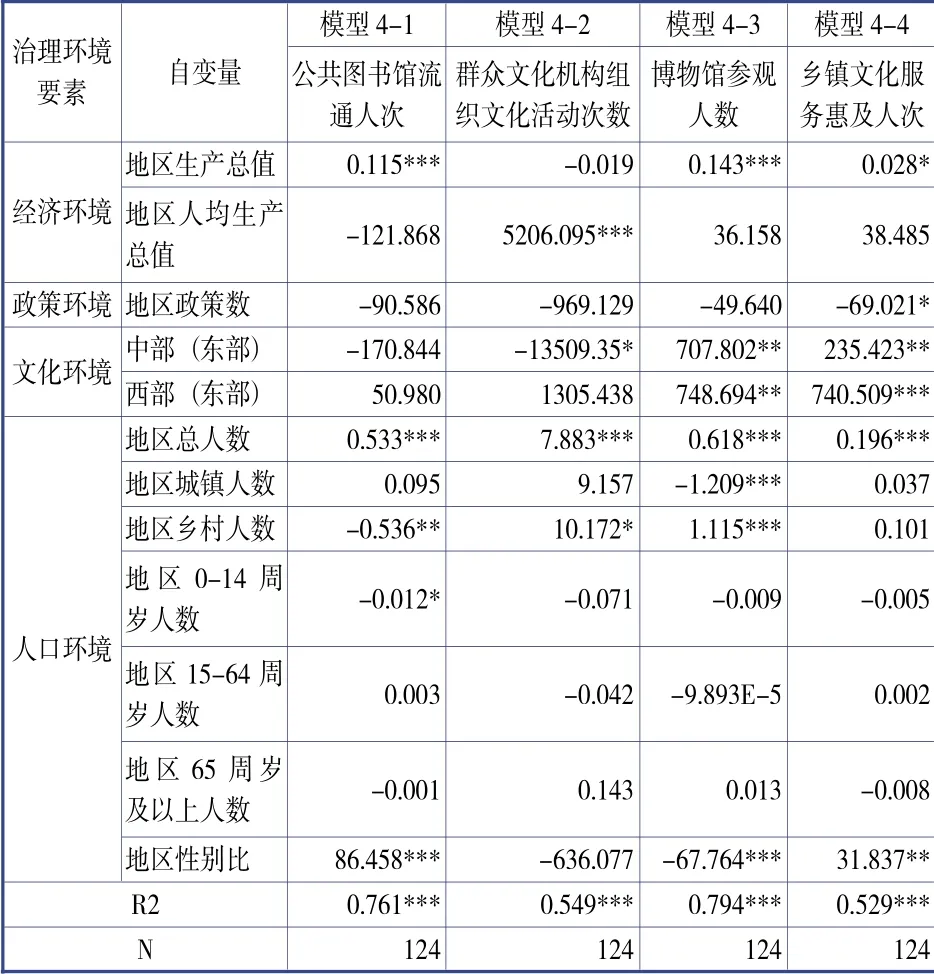

5.4 公共文化服務治理環境對便利性的影響

模型4-1以公共圖書館流通人次為因變量(見表6)。從經濟環境來看,地區生產總值與公共圖書館總流通人次呈正相關,地區人均生產總值影響不顯著;從政策環境來看,地區政策數對公共圖書館流通人次無顯著影響;從文化環境來看,文化差異對公共圖書館流通人次的影響不顯著;從人口環境來看,地區總人數、地區性別比與公共圖書館總流通人次呈正相關,地區鄉村人數、地區0—14周歲人數與公共圖書館總流通人次呈負相關。

模型4-2以群眾文化機構組織的文化活動次數為因變量(見表6)。從經濟環境來看,地區人均生產總值與群眾文化機構組織文化活動次數呈正相關,地區生產總值影響不顯著;從政策環境來看,公共文化服務領域政策數對群眾文化機構組織文化活動次數無顯著影響;從文化環境來看,我國東部地區群眾文化機構組織文化活動次數與西部地區差異較小,與中部地區差異明顯;從人口環境來看,地區總人數、地區鄉村人數與群眾文化機構組織文化活動次數呈正相關。

表6 公共文化服務治理環境對便利性影響的回歸分析

模型4-3以博物館參觀人數為因變量(見表6)。從經濟環境來看,地區生產總值與博物館參觀人數呈正相關,地區人均生產總值影響不顯著;從政策環境來看,地區政策數對博物館參觀人數無顯著影響;從文化環境來看,我國東部地區博物館參觀人數與中部和西部地區的差異都十分明顯,與西部地區差異更大;從人口環境來看,地區總人數、地區鄉村人數與博物館參觀人數呈正相關,地區城鎮人數、地區性別比與博物館參觀人數呈負相關。

模型4-4以鄉鎮文化服務惠及人次為因變量(見表6)。從經濟環境來看,地區生產總值與鄉鎮文化服務惠及人次呈正相關,地區人均生產總值影響不顯著;從政策環境來看,地區政策數與鄉鎮文化服務惠及人數呈負相關;從文化環境來看,我國東部地區鄉鎮文化服務惠及人次與中西部地區差異都十分明顯,但與西部地區差異更大;從人口環境來看,地區總人數、地區性別比與鄉鎮文化服務惠及人次呈正相關。

5.5 結果與討論

(1)公共文化服務整體績效受外在環境影響顯著。人口環境的影響作用最明顯,對公共文化服務的公益性、基本性、均等性和便利性都有顯著影響;經濟環境的影響則表現為宏觀經濟環境影響和微觀經濟環境影響,其中二者對均等性的影響都顯著、對基本性的影響表現為微觀經濟方面的影響、對公益性和便利性的影響表現為宏觀經濟方面的影響;政策環境主要影響公益性和基本性;文化環境主要影響基本性和便利性。

(2)公共文化服務的公益性受宏觀經濟環境、政策環境和人口環境的影響顯著。宏觀經濟環境對公益性質的公共文化服務影響顯著,“三館一站”是國家的公益性建設,其績效需要良好的經濟基礎。政策環境對公益性的影響主要體現在城鄉差異上,說明公共文化服務相關政策的側重點不同,且需要加強文化政策在鄉村的落實效果。人口環境對公共文化服務的公益性影響主要體現在年齡結構和性別結構上:從年齡結構來看,地區0—14周歲和地區65周歲及以上群體對公共文化服務的公益性影響顯著,說明青年群體和老年群體是“三館一站”的主要受眾;從性別結構來看,男性和女性對基本公共文化服務的需求存在差異,且女性對公共文化服務的需求旺盛。值得一提的是,文化環境對公益性影響不顯著,說明我國的“三館一站”建設在中部、東部、西部的差異性不大。

(3)公共文化服務的基本性受外在環境影響最為顯著。微觀經濟環境對政府公共文化服務基本性的財政投入影響十分顯著,微觀經濟環境越好,公共文化服務的基本性越好。公共文化服務政策環境對基本性影響較弱,說明公共文化服務的財政投入與政策落實存在脫節。東部、中部和西部地區公共文化服務的財政投入存在明顯差異。人口環境對公共文化服務基本性的影響主要體現在性別結構上,男性越多的省(區、市),政府對公共文化服務的財政投入越多,這和目前我國宏觀的人口性別結構失衡有關。

(4)公共文化服務的均等性受經濟環境和人口環境的影響顯著。經濟環境的良好發展可以刺激居民消費,實現公共文化服務的均等化。人口環境對公共文化服務的影響主要體現在人口年齡結構方面,其中,地區15—64周歲群體對公共文化服務的均等性影響最為顯著,說明15—64周歲群體是公共文化服務的主要消費群體,其文化消費能力高。

(5)公共文化服務的便利性受宏觀經濟環境、文化環境和人口環境的影響顯著。良好的宏觀經濟環境有利于加強公共文化服務設施建設,從而提高群眾的文化參與質量。我國東部、中部和西部地區群眾參與公共文化服務活動存在顯著差異,說明不同地區的群眾文化需求具有差異。人口環境對公共文化服務的便利性有兩點影響:一是城鄉居民參與公共文化服務情況不同,鄉村居民積極性高于城鎮居民,這與國家大力實施鄉村振興戰略有關;二是男性比女性參與公共文化服務的需求高。政策環境對便利性的影響并不顯著,說明在群眾需求的便利性方面,公共文化服務政策還不夠完善。

6 建議

6.1 切實發揮政府在公共文化服務發展上的統籌和主導作用

近年來,我國公共文化服務發展成果頗豐,政府充分發揮主導作用,不斷滿足人民文化需求,不斷推進文化治理體系和治理能力現代化的發展。①構建覆蓋省、市、縣、鄉、村的五級公共文化服務體系,努力為群眾創造參與公共文化服務活動的機會,提高公共服務水平。②切實履行文化職能,關注人民群眾日益增長的文化生活需要,依法管理文化事業,引導群眾進行健康、科學的文化消遣。③基于可持續發展視角,組建公共文化服務發展專題小組,更新公共文化機構的管理理念,創新公共文化服務宣傳方式,加強文化專業人才招聘,建立公共文化服務長效化機制。

6.2 強化公共文化服務投入和保障機制

有效的公共文化服務投入和保障是公共文化服務發展的根本動力。①保證公共文化服務領域的財政支持。加大財政直接投入力度,促進各省(區、市)公共文化服務基礎及配套設施和信息平臺的建設;改善財政支出結構,提高資金使用效率,結合各省(區、市)經濟發展水平、文化特點、居民消費習慣,因地制宜,合理配置文化經費。②完善公共文化服務領域的政策體系。根據各省(區、市)實際情況制定公共文化服務相關政策,明確公共文化服務發展方向,強化公共文化服務的地方性;制定鼓勵社會力量參與公共文化服務的政策,促進公共文化服務多元發展,形成“政府主導、社會參與、共建共享”的良好格局。③加強公共文化服務人才隊伍的選拔和培訓機制,為我國公共文化服務的發展提供持續、高質量的人力資源。

6.3 立足群眾真實文化需求進行公共文化服務精準化供給

保障人民群眾基本文化權益、滿足人民群眾文化需求是我國發展公共文化服務、繁榮文化事業、建設文化強國的重要內容。①合理設計關于公共文化服務的調查問卷并定期向群眾發放,收集整理數據后進行分析,將分析結果作為各省(區、市)開展公共文化服務活動和開發公共文化服務產品的重要依據。②拓寬群眾表達公共文化服務需求、意愿的渠道,如設立公共文化服務專門熱線、設置信件投遞箱等,讓群眾充分表達關于公共文化服務方面的建議和意見。③構建符合各省(區、市)公共文化發展的供需模式。各省(區、市)公共文化服務的精準化供給必須以群眾公共文化服務需求為重要參考,綜合考慮人民群眾的年齡結構和性別比例,更好地激發群眾文化消費活力,提升公共文化服務的均等性和便利性。

6.4 融合地域特色打造獨特的公共文化服務品牌

基于不同的文化資源、地理位置、城鄉發展水平等,在公共文化服務建設過程中尋找符合各省(區、市)文化發展的亮點。①注重文化差異,樹立公共文化服務特色品牌。我國東部、中部和西部地區擁有不同的文化歷史、文化遺產、民間藝術等文化資源,是各省(區、市)公共文化服務特色化發展的重要來源。各省(區、市)要充分發掘文化特色,結合公共文化服務發展現狀,打造個性鮮明的公共文化服務品牌,構建公共文化服務長效化機制。②結合城鄉差異,構建城鄉公共文化服務聯動機制。各省(區、市)在文化建設過程中要統籌城鄉公共文化服務發展,制定合理的城鄉公共文化服務發展戰略;整合城鄉公共文化資源,加強城市先進資源流轉鄉村,幫扶鄉村文化建設;建立城鄉公共文化服務網絡,在促進鄉村基本公共文化服務發展的基礎上循序漸進,不斷提高鄉村公共文化服務品質,保證城鄉公共文化服務的有效供給。

6.5 建立健全科學的公共文化服務績效評估體系

科學的公共文化服務績效評估體系,是各省(區、市)公共文化服務發展的重要抓手,也是我國公共文化事業發展的重要內容。①設置全面系統的公共文化服務績效評估內容。將公共文化服務相關理論與實踐相結合,以公共文化服務的公益性、便利性、均等性和基本性為主要考核內容,并以此為基礎詳細設置相關考核指標。②設計科學合理的績效考核指標,豐富公共文化服務績效評估方法。可以從供給和需求、投入與產出等角度設計指標,綜合考慮各省(區、市)公共文化服務實際發展情況,制定出符合各省(區、市)文化發展、切實可行的公共文化服務績效評估指標。③重視公共文化服務績效評估結果的運用。基于公共文化服務績效評估結果,了解政府文化和旅游部門發展公共文化服務的真實情況;總結公共文化服務發展經驗與不足,為各省(區、市)公共文化服務制定后續規劃提供科學依據;作為相關公共文化領域工作人員的獎懲依據,一定程度上可以起到監督和激勵作用。