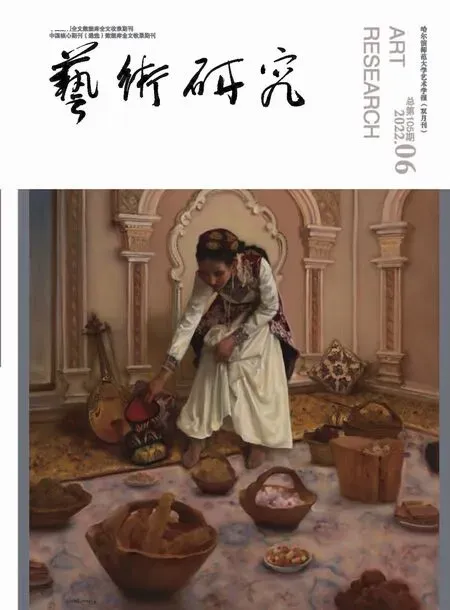

徐福厚油畫作品研讀

衡水學院美術學院/ 劉仕偉 王坤青

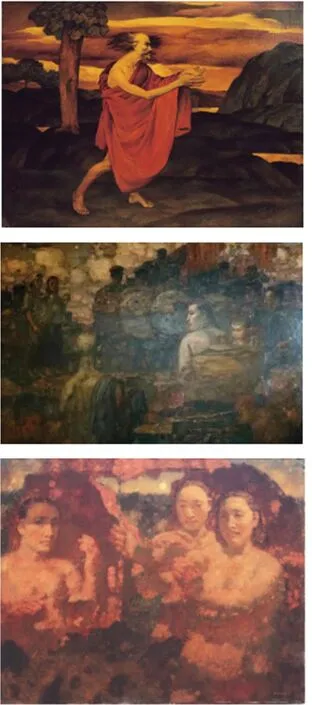

徐福厚《若木》(上),《旗祭》(中),《人與紅雨傘·三女神》(下)

徐福厚生于上世紀50 年代,是80 年代湖北美院研究生,師從楊立光、劉依聞、尚揚等先生;他有著豐厚的文學素養,對西方文學有精深研究,如《荷馬史詩》《但丁》《歌德》《荷爾德林》《尼采》等,同時也有老莊、屈原等哲學營養的補充,此外也受音樂上崔健、文學上王朔、繪畫上新生代代表劉小東等人物、及八五藝術思潮思潮的影響,等等,這些成為徐福厚轉型時期的思想支撐。

徐福厚先生對繪畫摯誠探索,概括為一個詞語就是“熱愛”。他是一個有責任感、有良知的貢獻者。他的畫,是一首首低吟著歡快的詩——積極、歡快、深沉、博厚。對于學生,無論親疏貧富,他都竭力扶拔;予大山草木等萬事萬物,他善待、敬畏。

一、詩歌內炙與價值回歸

“我們是誰,我們從哪里來,我們到哪里去”,這是高更著名的人生追問,也是每個時代境遇下學子們對人類生存價值的叩問,他們在迷茫、困惑中真誠奉獻,尋求著更高的人生目標與新的希望。正如徐福厚所言“假如我們是真誠的,那么,我們總會聽到那個永恒的聲音。”每一個有責任感的人,都在探索以何種方式活著才最能實現自身價值。“好好活著就是做有意義的事,做有意義的事就是好好活著”是《士兵突擊》里列兵許三多的奮斗目標。正如徐福厚其詩其人,其悲天憫人的情懷,是蘊含在其詩歌作品及繪畫作品里耀眼的光輝。這也是徐福厚油畫創作思想的導線,推動他在油畫創作中不斷地探索屬于自己的表達方式,更是他以繪畫的方式對生命意義的哲思。

二、徐福厚油畫作品分析

(一)“為了純真的理想”——早期作品的象征性與文學性

徐福厚《麥子熟了》及局部

上世紀80 年代,由于工業化、信息化對人們思想上的沖擊,及受八五思潮的影響,年輕學子們為一代人的精神困惑尋找出路,他們集體寫詩,以悲天憫人的情懷叩問生存的意義。這時正值徐福厚讀研時期,他閱讀與思考了大量的西方哲學,也受北島、芒克等中國當代詩人的影響,在傳統與現代中不斷游弋與詰問,最終他找到了初期的答案:“高貴的單純,靜穆的偉大”,及天、地、人、神和諧相處的古典精神。徐福厚這一時期的作品呈現形而上的原始神秘感,代表作品是畢業創作《若木》《陳述》《旗祭》等。這一時期的作品大部分以現實手法把詩人情懷及自我觀念里的人和物融入藝術創作中。油畫《若木》,畫面形象以老莊、屈原為藍本,探究人類本源與歸宿,尋求一種渴望回歸心靈故鄉的探索之旅。《若木》畫面結構嚴謹,色調濃重,以紅綠補色對比關系襯托主題人物的孤獨;概括性的幾何形體關系,稚拙感的邊緣線,色彩層次清晰,裝飾感強,周圍的山石樹木安靜地注視著主題人物,天空的浮云與人物的頭發融為一體,為動的區域,象征著在歷史的長河中人類永不枯竭的思想一直在馳騁著。

正如舞臺藝術借助了裝置、音樂、表演、數碼媒體等,徐福厚的繪畫藝術借助文學尤其是詩歌這一文學樣式,將個人觀念自由打散后重新并置,從而建構新的藝術語言。但是,把文學思想帶入繪畫中不等于圖解文學;相反,是借鑒文學,構建一種有效的表達方式,啟迪觀者。正如塞尚說:“詩——或者可放在頭腦里,但永遠不該企圖送進畫面里去,如果人不愿意墮落到文學里去的話。”比如重大歷史題材繪畫創作德拉克洛瓦的《自由領導著人民》等。正如柯勒惠支對戰爭的宣言,藝術家的創作就是吶喊與征服,跟苦難抗爭,跟自己前進的心理阻礙爭斗,而最終歸于改變人類命運斗爭。

(二)“精神返鄉”——異樣秩序建構

徐福厚繪畫創作思想的主旋律是追溯人自身存在的價值及人生歸宿。他對死亡的認知與理解上升到自我意識觀念,這對其創作有著極深刻的影響,因此,“回鄉”是徐福厚心靈追求。如他的群像系列作品表達了一代人的精神狀態,代表作品有《生于1954》《大視野》及其部分風景畫,折射出那個時代下的生存環境及心靈回歸。但是以何種語言方式表達這種精神渴求,成了徐福厚在以后的創作中不斷更新著的課題。

“98亞太邀請展”后,受先鋒藝術的影響,他開始強化畫面的簡潔與單純,直到2004年北京國際藝苑個展與王煥青先生的對話,用他的話說即“租房子事件”,自此他更加堅定自己的判斷,從而開始了繪畫語言上的又一次建構。徐福厚畫面語言及結構布局上深受塞尚、黃賓虹、賈科梅蒂等人的影響,減弱光的強度,注重筆觸的游動感及材料自身的物質性;他吸收塞尚對形體結構的分析方式與思維整合,反向解構與重構,通過否定已有的結構形式來建立新的語言體系,融合賈科梅蒂雕塑“氣孔”造型理念,吸收黃賓虹筆墨之道,把自由漂浮的、具有節奏感的“散”點、異樣秩序的光斑與團塊,虛實相襯意象形體結構等糅合得恰到好處。至此,徐福厚已經形成自己完整的語言表述方式。

徐福厚對生命與藝術的真誠叩問,以《十年繪事》為例,畫面中的人物形象詩意地棲居、安身在浮躁的環境中安靜地、獨立地探索。《十年繪事》里收錄了2013 年畫的一批人物畫,如《回家之想》風格古典唯美,帶有書香氣,大部分人物呈微笑狀態,或佇立在山間、或靜坐在和諧自然光下的室內;以裝飾感、象征化的自然背景做襯托,畫面給人舒服、歡快的感覺。正如米開朗基羅的造型特征,徐福厚塑造的人物健碩、飽滿,都置身于山巒曠野之中,歡快自由,與天地共呼吸,這是中國傳統文人老莊思想的體現。這種和諧共舞,本就是內心世界的外延,某種理性的冷靜。

人群系列作品:把周圍人群置于自然狀態下,這其中有學生、朋友、家人、陌生人等,當然還有自己,徐福厚以旁觀者的態度,追尋與體會“精神返鄉”。《大視野》中所體現的主觀意識的意象造型,隱喻旁觀者的孤獨。他把現實生活里的物象都詩意地符號化,讓具有透視關系的意象形體交織輝映,與畫面里的和諧光斑構成歡快的、有韻律感的朦朧詩,增強了畫面的詩意美與凝重感,如具有象征意義的《人與織物》《人與紅傘》等。

徐福厚《多人與紅雨傘》(左),《相信詩》(中),《指路》(右)

鄉土場景系列作品:如《雨》《霧》《麥子熟了》《等待收割》等。把意象化的造型,抽象的點與面塊狀的結構整合,以詩意的意境表達了兒時的美好記憶,這也是漂泊游子的精神返鄉。在用色方面,多以土灰、黑褐等色為主,比如《麥子熟了》《等待收割》《熱愛莊稼》和《熱愛糧食》等,讓人聯想到海子的詩,這些作品同樣是贊美土地賜予人類的不僅是物質的食糧,還有精神與情感上的家園。正如《佛陀傳》里釋迦佛享受橘子的過程,意念中每一半橘子的成長都離不開風、雨、空氣等大自然的滋養和勤勞人民的辛勤耕耘,唯有如此,方能豐收。藝術創作也如是。徐福厚自小的鄉村生活經歷給予他鄉土場景系列作品的淳樸與寧靜。大自然萬物和諧而生,互相影響,地水火風等環環相扣,無論是煙雨微瀾,還是山石渺云,他都以質樸、熱愛的情懷矚目著,腳下的每一寸土地中都孕育著人文情懷。城市與鄉村聳動的人群與低舞的飛鳥等,都融入他的骨髓,都是生命共同體,與之共呼吸。諸如《相信山》《相信樹》《叩問山》《熱愛山》等都是現實與信念中通感的靈光。尤其是《麥子熟了》,歡快跳動的筆觸是豐收的象征,點狀的筆觸猶如在金色海洋里自由且有原則地馳騁,這幅畫的中景汲取傳統中國畫的留白,中西結合,松弛有度,重構了徐福厚常說的“異樣的陌生秩序”。往往,對豐收的喜悅人們總是熱情洋溢,但卻只字不提農人背后的艱辛,這是藝術家責任心的外露,也正如藝術創作,每前進一步都要孜孜努力。正像徐福厚詩歌——

“成熟的莊稼覆蓋了田壟

就像成熟覆蓋了天下

對于收割

必須等待誰的命令

對于豐收

你真的熱愛嗎?”

這是他的信念與原則——善待身邊的人和事,善待大自然的一草一木,這也是人類共同的、永恒的信念。

(三)獨特的語言建構——意象書寫與符號化

紀伯倫說:“生活的目的在于追求比生活更高更遠的東西。”一個藝術家的成就更多地體現在他在藝術語言上的貢獻,并借助藝術語言途徑所形成的作品,達到他所一直期待的精神高峰。尋求更為合適的藝術語言,是每個藝術家不斷探索的動力;超越固有的藝術語言形式,是藝術家前行的絆腳石,而越過“障礙”需要不斷提高自我藝術修養,更新舊觀念、增加知識儲備等,做自己的旁觀者,學習前輩,勇于改變,才能自我突破。徐福厚先生正是這樣的人:勤奮、不固守,大膽變化。

徐福厚早期作品如《旗祭》《陳述》等,以研究形體邊緣線的松緊節奏為主,突顯線的表情,或悠揚、或寧靜等;后來的作品中逐漸簡化與壓縮塊面,讓形體邊緣與畫面嚴謹的抽象結構融為一個整體,有藏有露,忽隱忽現,加強了作品的神秘感和隱喻性。他延續早期的造型理念,打散具象的形,消解再現性的形,運用點、線、色、形各元素形成單純的語言片斷,把團塊重構,再以抽象秩序進行新的語言再造,最終達到內心圖像之境。他這種獨特地解構與提煉繪畫元素的方式:強化獨立意義點線面與“書寫”形象,筆筆寓意深刻,以意造境,給畫面增添了象征意義。詩性內炙是外在語言的起點,徐福厚吸收中國山水畫的構圖、筆墨等,賦予了山、云、樹、河流抑或一處屋舍等詩性美及意象美,他的畫似歡快的樂章,和諧低調的色彩,歡快跳躍感的苔點式筆觸等,意境靜謐質樸、單純自由。這是他對萬物的敬畏,其文人學者的氣質,踏實內斂,透露著他對生命價值的追尋,非現代時尚之氣。

另外,徐福厚也頗受維米爾、柯羅等畫家的影響。徐福厚塑造的畫面形象無論是具象或意象,都能找到清晰、嚴謹的結構關系,正如他自己所說這方面頗受維米爾的影響:比如維米爾早期的畫以研究嚴謹的形與空間關系為主特征,如《基督在瑪莎和瑪麗的家》等;其成熟期的作品對畫面結構解析得很清晰,甚至用“暗箱”來分析畫面,結構一般分四到五個層次,無論前景及主體人物的具象形、抑或背景區域里的抽象形,不但處理得很輕松,而且能找到每一塊形清晰的邊緣線;維米爾處理形體關系雖嚴謹但舒松,給人清晰明了的感覺,也暗示了維米爾個人理性、清醒的魅力性格,如《倒牛奶的女人》《讀信的女人》《織花邊女工》等。柯羅對色層的處理如筆觸的疊壓等制造出來的渾厚感,繪畫的整體性、及其現實主義創作里夾雜著浪漫的詩意情懷等都給了徐福厚很大的影響,而這些都恰恰值得藝術學子分析與借鑒。

三、“熱愛,是的”,影響力

如參禪,“觀有為法念念生滅,如風吹塵,如山上水流,如火焰隨滅”,藝術創作不能被以前的固有觀念所束縛,應當在無常中守住永恒的價值與光芒,才能蓬勃生長。而我們每個人都不愿意否定自己,習慣性固我,改變觀念需要勇氣和機遇。但終究,敢于改變,是一個畫家前進的開始。徐福厚就是這樣的人,他說“我必將找到一條與荷爾德林救贖之路相近的一條能撫慰現代人心靈的希望之路,找到一條與建立在西方罪感文化不同的東方樂感文化之上的希望之路。這個理想必將為中國油畫的現代化道路帶來廣闊的可能。”

在《書畫人生》中,徐福厚這樣總結在教學上的經驗,并嘗試給出了以下幾點建議:第一,開放性。教師要有博大的胸懷接受真正有價值的東西,把優秀的繪畫語言及觀念等傳達給自己的學生;第二,優秀傳統繪畫精神的傳達;第三,務實性。即學院師生應共同參與中國當代美術史的建設。徐福厚自評《生于1954》:“我們那代人經歷了苦難,但都帶著‘加萊義民’的精神穿過夕陽下金燦燦的麥田,以‘拾穗者’勤勞、探索的精神‘站定腳跟,環顧四周’。正如《致波提切利》,人類的春天過去有,現在有,將來更有!”

《論語·雍也》中有言:“子曰:知者樂水,仁者樂山;知者動,仁者靜;知者樂,仁者壽。”智慧的人懂得變通,仁義的人心境平和。另一理解為“智者樂,水”智者之樂,就像流水一樣,閱盡世間萬物、悠然、淡泊。“仁者樂,山。” 仁者之樂,就像大山一樣,巋然矗立、崇高、安寧。徐福厚對藝術熱愛,敬畏、真誠,諸如《相信山》《熱愛山》《叩問山》《北望山》等作品顯現。

一路走來,我們一直都在尋求一種回歸,回歸自然,回歸最初的美好狀態。我們走得越遠,反而偏離太多。也許曾經的美好就是要尋找的那種狀態,正如童年一般,長大了卻花費心思去尋回兒時的美好。而我們恰恰忽略了當下,忽略了當下的燦爛美好,或苦或樂,或甜或愁,等等。我們不留戀過去,也不憂心未來,只要認真體會當下,就是獲得了最優厚的饋贈。我們應當學會感恩,感恩空氣,感恩水,感恩身邊的人和事,感恩大自然的一草一木,感恩當下這個自我體驗的生命狀態。