用“國際范兒”舞動“中國風”

俞嵐

摘要:互聯網時代,提升網絡國際傳播能力是中國網絡媒體的責任和使命。作為中央重點新聞網站,中新網積極構建網上對外敘事體系和話語體系,在創新國際傳播敘事方式、擴圍知華友華朋友圈、豐富輿論斗爭的策略和藝術等方面探索網上講好中國故事的新路徑。

關鍵詞:國際傳播 敘事方式 輿論斗爭 中新網

2021年5月31日,習近平總書記主持中共中央政治局第三十次集體學習時,從戰略全局的高度為新時期做好國際傳播工作擘畫了目標路徑,確立了根本遵循。習近平總書記強調,講好中國故事,傳播好中國聲音,展示真實、立體、全面的中國,是加強我國國際傳播能力建設的重要任務。

當今世界,新冠肺炎疫情攪動百年變局,國際局勢波詭云譎,中國面臨的外部環境更為復雜,國際輿論斗爭形勢嚴峻,國際話語權作為國家軟實力的重要作用愈發凸顯。與此同時,隨著技術革新,基于“地球村”的國際傳播形態和邊界不斷更新拓展。新技術賦能新媒體,新理念加速新變革,移動互聯時代為中國的對外傳播跨越差異、突破壁壘,實現“換道超車”提供了前所未有的歷史機遇,而讓中國故事“以網為橋”、“借網出海”則是中國網絡媒體必須面對的時代課題。

國際傳播的本質在于跨文化的溝通與交流,而媒體的責任就是做民心相通的傳播者、人文交流的促進者。2021年以來,中國新聞網充分利用涉僑涉外報道的優勢,整合線上線下資源,舉辦多場會議論壇,以“會”搭臺唱戲,增信釋疑、文明互鑒、民心相通。

1.做溝通對話的搭橋人。新冠肺炎疫情發生以來,逆全球化思潮發酵,西方一些政治人物大搞“筑墻”、“脫鉤”,散播政治謊言,鼓噪分裂對抗,煽動意識形態對立。在此背景下,媒體扮演的解疑釋惑、彌合分歧、增進團結的“搭橋人”角色尤為重要。

在2021年世界互聯網大會烏鎮峰會期間,中新網承辦了全球抗疫與國際傳播論壇,邀請了來自美國、俄羅斯、英國、意大利、韓國等多個國家的政要、專家、企業家、網紅在線上線下同臺同屏對話,呼吁全球抗疫合作、消弭國家間的隔閡誤解。2021年11月19日,在首屆中國網絡文明大會期間,中新網承辦了網上內容建設論壇,讓中國外交官員、主流媒體負責人、中外自媒體從業者同臺交流如何促進東西文明對話,講好中國故事。這些跨國、跨界的互動交流,在線下增進了溝通理解,在線上聚合了傳播勢能。

以全球抗疫與國際傳播論壇為例,論壇采取網絡圖文視實時直播模式,在國內外社交平臺同步推送,短時間內直播總播放量超230萬,單條短視頻最高播放量超過6000萬,占領多個網絡熱搜榜,論壇舉辦后兩天內全平臺總閱讀量超5億次,短時間內形成強勢曝光。整個論壇不僅為中外抗疫合作提供了平臺,還成為一次線下高潮迭起,線上流量豐收的現象級國際傳播案例。

2.做公共外交的搭臺者。講好中國故事,媒體要“會說”,更要“會做”。當前,國際傳播的公共外交作用越發凸顯,要以媒體外交推動公共外交,為中外多群體、多層次、多領域的合作交流充分“搭臺”,注重細分領域,用更專業的視角“講中國”,抓住關鍵人群,讓更年輕的一代“懂中國”。

2021年10月,中新網與金融機構在上海合作舉辦了首屆新金融青年論壇,在金融領域為全球英才搭建交流平臺。中外金融領域政府高官、企業高管、國際貨幣基金組織(IMF)代表等國內外金融領軍人物與來自全球的“新金融青年”一道,把脈全球金融市場,共話新時期的中國經濟故事和金融故事。2021年第四屆上海進博會期間,中新網參與聯合主辦了第四次工業革命與智慧出行論壇,全球出行行業領軍企業、國際組織、政府部門、科技、能源等領域知名企業代表交流“數智化”、“零碳化”、氣候變化等熱點話題的全球趨勢和中國經驗。

實踐證明,在垂直領域闡明中國主張、中國智慧、中國方案,同樣可以收獲“出圈”效果。以首屆新金融青年論壇為例,論壇舉辦后的3天內,全網相關報道近3000篇次,近百家國內外媒體刊發原創報道300余篇次,總閱讀數超3億,論壇直播總播放量超200萬,產品覆蓋國內外主流社交平臺,海外傳播觸達率高。

這種線下搭交流合作平臺、線上唱國際傳播大戲,以“國際范兒”舞“中國風”的方式,既整合了網絡媒體資源要素,又豐富了國際傳播敘事方式,為中外各領域增信釋疑、互融互鑒、民心相通架起了溝通機制,創造了合作契機。

習近平總書記強調,要廣交朋友、團結和爭取大多數,不斷擴大知華友華的國際輿論朋友圈。國際傳播是講道理、辯真理的過程,也是找朋友、交朋友的過程。回顧百年黨史,從斯諾的《紅星照耀中國》,到傅高義的《鄧小平時代》,再到庫恩的《他改變了中國》等,這些曾影響世界的中國故事,都離不開知華友華的國際人士致力于讓世界讀懂中國的努力。新時代需要尋找“新斯諾”,讓不懂中國的人認識中國、了解中國,讓懂得中國的人愿意發聲、可以發聲。

1.調動“關鍵少數”。2021年下半年,中新網策劃推出了《東西問·中美對話》、《東西問·中外對話》系列中英文全媒體策劃,以中外對話的方式縱論全球熱點和中國焦點,對話嘉賓為長期以來知華友華的外國政要、智庫專家、各界名流等。這些在國際舞臺有權威度、有影響力、有話語權的知名人士是國際輿論場上于我國有利的“關鍵少數”,讓這些國際認可的“中國通”回答全球關切的“中國題”,能夠把中國聲音“再翻譯”一下,能夠讓中外溝通“再理性”一點。

如《東西問·中美對話|老布什之子:美國該如何正確應對中國崛起?》,對話美國前總統老布什第三子、喬治·布什美中關系基金會創始人兼主席尼爾·布什,以美國政商界重磅人物之口探討當前中美關系發展形勢。再如《東西問·中外對話|馬丁·雅克:如果只能照搬西方模式,談何理解中國?》,對話西方世界解讀中國最著名的聲音之一,英國著名學者、作家馬丁·雅克。這些對話所涉問題熱度、深度、廣度兼具,內容以圖文視頻全方位展示,并適配國內外不同平臺做整合拆分,進行梯次傳播。諸如,“要理解中國抗疫,西方最好讀一讀孔子”、“中國推動共同富裕是在做西方該做而沒有做的事”等,受訪者的鮮明觀點被提煉成標簽,在國內外社交平臺分發,收獲了較好的傳播反響。

2.“播種”領軍人才。隨著中國日益走近世界舞臺中央,中國參與全球事務的深度和廣度都前所未有。新形勢下,講好中國故事,宣介中國方案,放大中國聲音不能僅停留在外事、傳媒、智庫等傳統領域,還應注重在專業度更強的金融、科技、環保、醫學、體育等領域培育和發現擁有扎實研究成果、獲得國內外認可的意見領袖。

2021年9月,中新網聯合金融機構啟動了2021年新金融青年領軍者訓練營全球招募活動。10月,項目正式開營,來自全球的優秀金融英才在專業導師的指導下,就海外金融科技前沿、人工智能與金融科技等領域接受集中輪訓,并以團隊為單位進行實案競賽、項目孵化、人才引進等。訓練營項目不僅在激勵拔尖人才的創新能力,亦是在金融領域涵養懂得中國、融通中外的全球金融精英,讓他們在各自專業領域知華友華。

3.挖掘網紅資源。社交網絡時代的國際傳播要準確把握國際網民,特別是Z世代的心理及其獲取信息的方式,知道他們想了解中國什么、通過什么渠道了解。2021年以來,中新網特別注重挖掘在中國有經歷、在海外有人氣的網紅資源,讓這些平民視角且自帶流量的主播、博主講述自己的中國故事。這些“洋網紅”的視角,少了大道理,多了小故事,兼具對外傳播的親和力和有效性,有利于打破西方受眾有關中國的“認知繭房”,讓真實的中國形象在國際輿論場“吸粉”。

在全球抗疫與國際傳播論壇上,英國視頻博主司徒建國、意大利知名網絡博主瑞麗等講述了他們經歷的中國抗疫故事;在網上內容建設論壇上,歪果仁研究協會會長高佑思等講述了他們在武漢、新疆的所見所聞。“洋網紅”的中國故事,既有說服力,也有傳播力。例如,原創視頻《司徒建國:我不回英國,我爸媽也不讓我回!》全網播放量超6000萬,視頻《意大利網紅瑞麗:未來會留在中國“擼起袖子加油干”》,在中新網YouTube平臺發布后,視頻短時播放量就達2.2萬。

長期以來,我國對外話語風格一貫以和為貴、含蓄謙和,但是近年來,特別是新冠肺炎疫情發生以來,一些反華仇華的國際勢力加大對華輿論攻勢,圍堵打壓、造謠污蔑,無所不用其極,特別是利用互聯網對我國進行滲透、抹黑、分化和污名化,威脅著我國國家形象和國家利益。因此,搞好國際傳播,既要春風化雨,也要敢于亮劍,對于攻擊詆毀決不能含糊其辭、退避三舍。

2021年以來,中新網堅持守正創新,通過開展開放式溝通、雙語時評、創意漫評、英文脫口秀等形式,探索提升適應國際輿論斗爭新常態的能力本領和策略藝術。

1.巧設議題,敢于交鋒。2019年,CGTN主持人劉欣和美國福克斯商業頻道主播翠西·里根進行的中美主播越洋辯論,讓傳播學界關注開放式溝通在國際傳播中的獨特效果。

2021年9月,在全球抗疫與國際傳播論壇上,論壇特別設置“謊言與真相”議題,從西方刻意回避的抗疫效果中設定話題,讓中外嘉賓當面鼓對面鑼地討論疫情發生以來的中國真相和西方謊言,并通過網絡在國內外實時直播。中外嘉賓不避敏感、開誠布公,論壇上的大量金句直接成了國內外媒體報道的標題。例如,“對西方媒體的惡毒攻擊,該迎頭痛擊一定要迎頭痛擊”、“國際傳播不應成為鼓噪分裂對抗的喉舌”、“中美關系是美國內部問題的犧牲品”、“疫情問題的政治化必須停止”等。

當前,國際傳播“西強我弱”格局尚未發生根本性改變,我國的國際傳播工作常面臨“有理說不出,說了傳不開”的話語困境。在以互動傳播為顯著特征的社交網絡時代,不失時機地巧設議題、敢打七寸,并用直播的方式進行線下線上的開放式溝通,利于沖破媒介霸權,放大中國聲音。

2.打造品牌,突破壁壘。一直以來,中國的國際傳播效能都會受制于文化差異和語言壁壘的影響而有所消解。而近些年,互聯網的發展為國際傳播克服時空障礙、跨越文化差異、實施精準抵達提供了無限可能性。

為適應網絡國際傳播移動化、社交化、可視化的趨勢,中新網著力打造名記者工作室,推出中英文脫口秀視頻節目。節目以記者出鏡短評的形式,及時闡釋中國焦點話題,點評國際熱點事件,同時主動戳破西方政治謊言和話語陷阱,精準駁斥抹黑中國的言論。

例如,《冰潔時間|“北卡羅來納大學,請回答”(Please answer questions concerned,the University of North Carolina)》,記者以犀利又不失幽默的口吻,駁斥美西方新冠病毒溯源陰謀論,反對病毒溯源政治化,揭批西方政客的險惡用心。節目發布短時間內在推特平臺的瀏覽量就近3萬,互動量近2000。

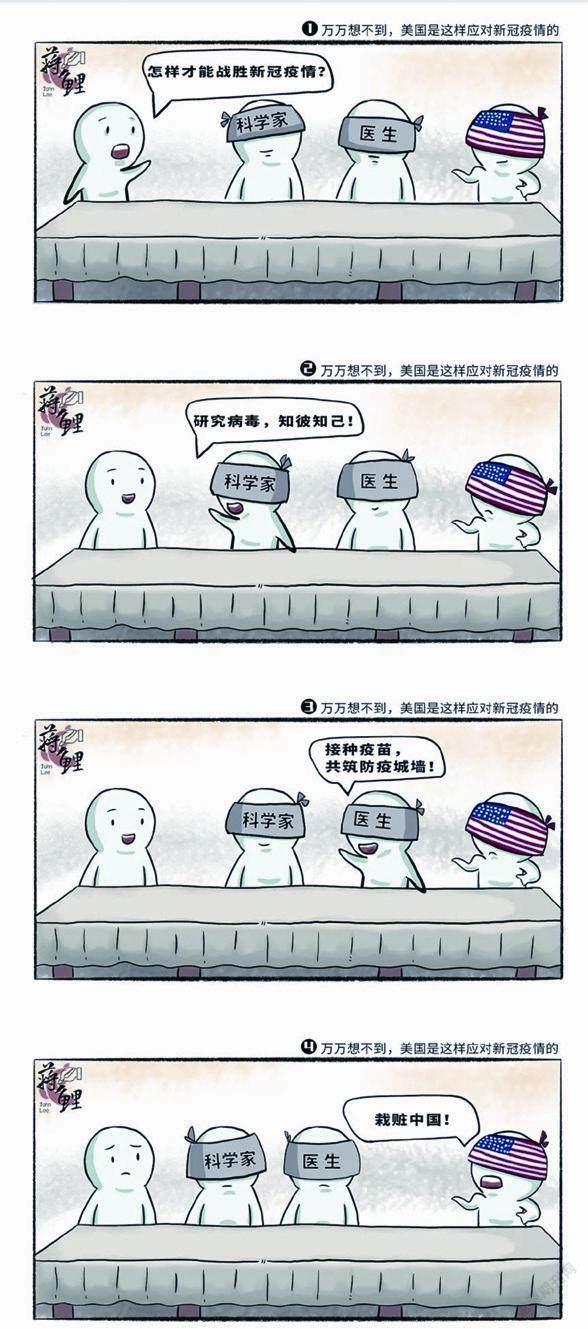

中新網還組建了“蔣鯉評論工作室”,以制度化的網評隊伍打造“講理”品牌,在國內外社交平臺集中推出雙語評論、英文微評、創意漫評等欄目,力求有料、有趣、有理、有力,豐富國際輿論斗爭的“工具箱”。

如中英文漫畫評論產品《新漫評:萬萬沒想到!美國是這樣“應對”新冠疫情的!(Comicomment:The U.S. way of combating COVID-19)》,面對“怎樣才能戰勝新冠疫情”的問題,漫畫將科學家和醫生的客觀回答“研究病毒”、“接種疫苗”,和美國政客別有用心的回答“栽贓中國”形成鮮明對比,諷刺了美國政客的“甩鍋”策略。產品發布后短時間內在推特平臺瀏覽量就超12萬,互動過萬,互動中包括多名美國主要媒體和政界人士的認證賬號。

勇立潮頭,奮楫爭先。在新時代向世界講述真實、立體、全面的中國,主流網絡媒體必須抓住移動互聯時代這一歷史機遇期。要尊重差異和規律,借臺搭臺,搶占網絡主陣地;要善于交流和交鋒,借力打力,探索敘事新體系;要培養人脈和新世代,借嘴說話,唱響傳播“大合唱”,以數字浪潮賦能國際傳播,讓可信、可愛、可敬的中國形象,獲得更多事實認同、情感認同和價值認同。

作者系中國新聞社副總編輯兼中國新聞網總裁

參考文獻

[1]喻國明,潘佳寶.試論我國國際文化影響力傳播的路徑與策略[J].傳媒觀察,2021(04).

[2]陳力丹.“一帶一路”下跨文化傳播研究的幾個面向[J].江西師范大學學報(哲學社會科學版),2016(01).

【編輯:陳琦】