新時代的家長要如何培養孩子

宋艷濤

作為Y時代的我,眼看著Z時代的到來,逐漸意識到自己的知識幾乎被全部更迭。我需要不斷學習,才能跟上時代的步伐。

這個時代需要什么樣的人才?除了分數,還有什么衡量標準?以后高考都考什么內容?“雙減”過后,家長們開始迷茫,更有甚者產生了焦慮。孩子作為所有中國家庭中最重要的元素,孩子的培養作為中國家庭最重要的事情,他們卻不知道要怎么做了。

而孩子的培養從來都不是單個家庭的事情,孩子的未來也不僅僅只是一個家庭的未來。教育作為一個國家的百年大計,關系著整個國家的前途和命運。

從事國際教育相關工作20多年,進行了那么多年的國際教育比對研究,我也開始思考這個問題,嘗試著為家長提供一些建議。

什么樣的教育是好的教育?

經濟合作與發展組織(OECD)發起的教育評估監測項目PISA,從閱讀素養、數學素養、科學素養三個領域出發,對全世界15周歲的在校學生進行測評。從2000年開始,每三年公布一次結果,目前已經成為當前極具有國際影響力的教育監測項目之一。

2009年,作為中國大陸第一次參加PISA正式測評的地區,上海市取得了在數學、科學和文化水平三方面的教育水平名列世界第一的好成績,并在2012年繼續排名第一。2015年,中國大陸由北京、上海、江蘇、廣東聯合參加PISA,排名卻大幅下滑,其中閱讀素養排名27。其很大的原因取決于PISA2015鑒于科學對于如今的經濟與社會的發展愈發重要,將關注重點轉移到了學生的科學能力上,考查學生在高速發展的時代里對于海量信息的處理能力。

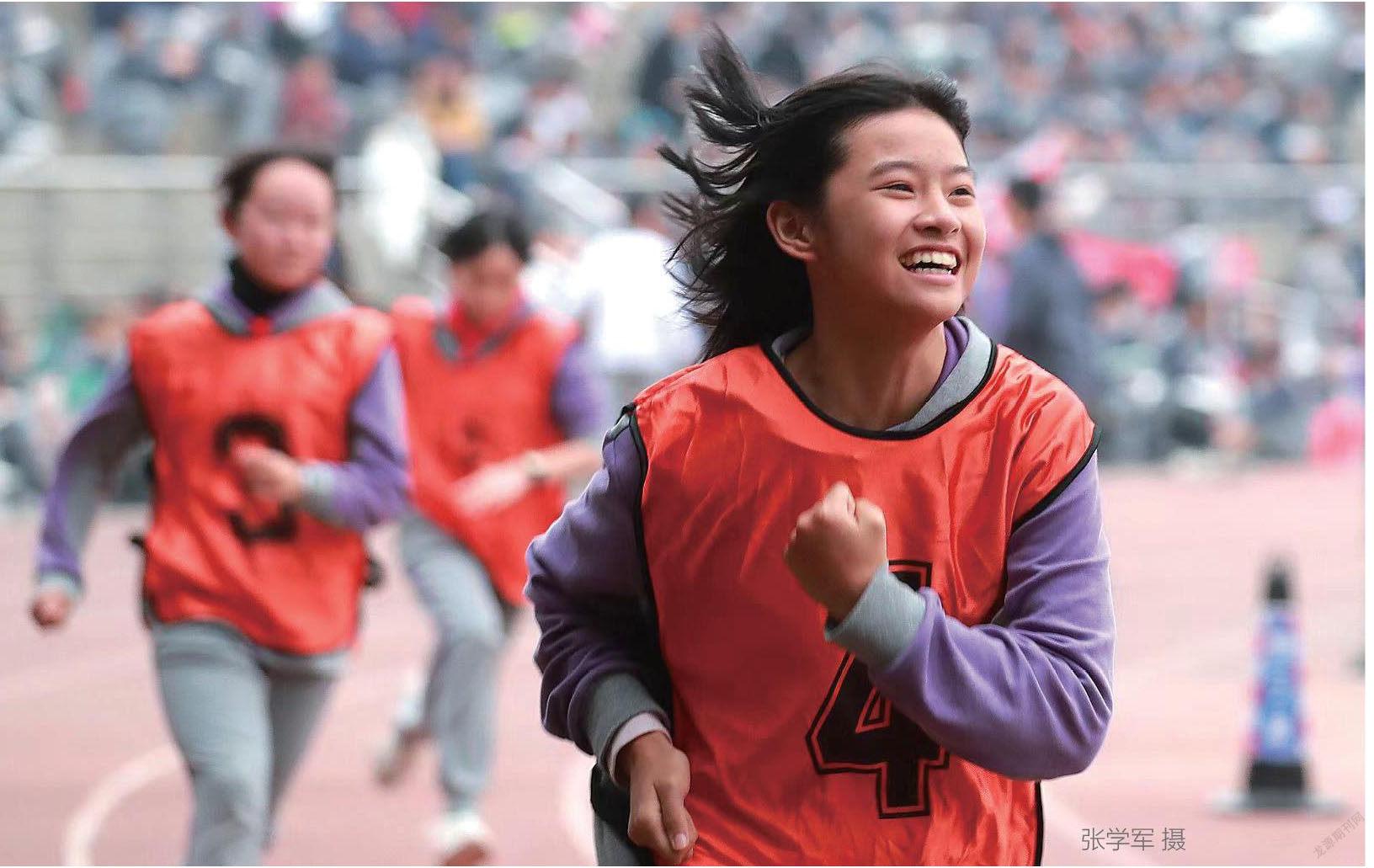

2018年,中國大陸由北京、上海、江蘇、浙江聯合參賽PISA,包攬了三項第一,重新回到了第一的位置上。然而,四省市學生平均成績并不是衡量教育質量的唯一指標。2018年,PISA還有一份關于幸福感的問卷。中國四省市學生的學校歸屬感指數為-0.19,對生活的滿意度平均分為6.64分,在參測國家和地區中分別排第51位和第61位。我國學生在問卷中,表示他們對學校的歸屬感、對生活的滿意度和失敗時是否會懷疑自己,都沒有特別強烈的感知。但是,他們卻輕微感覺到自己不幸福。而英國學生在PISA測試中的成績并不是特別理想,但是他們的“幸福指數”卻相當靠前。也就是說,我們的學生感覺不到快樂,甚至輕微感覺到了不幸!

學習效率問題也不容忽視。我國四省市學生的閱讀、數學和科學的學習效率分別為119.8分/小時、118.0分/小時、107.7分/小時,在參測國家和地區中排名總體靠后。這說明,我們取得的排名與成績是建立在更長時間、更多投入的基礎上。

在對各地區教育情況與評估進行分析后,報告表示在權衡了社會經濟地位因素之后,每周額外增加一個小時的常規科學課程學習時間,可以幫助學生的科學得分提高 5 分;在放學后通過做家庭作業、補課或者私人學習的方式,以及讓學生投入更多時間在學習中的學校系統,往往導致科學測評表現欠佳。

PISA2015將側重點放到了學生的科學能力上,PISA2018的測試是基于OECD在2017年發布的《PISA全球素養框架》。全球素養是建立在知識、認知技能、社會技能和態度與價值的基礎上,指“青少年能夠分析當地、全球和跨文化的問題,理解和欣賞他人的觀點和世界觀,與不同文化背景的人進行開放、得體和有效的互動,以及為集體福祉和可持續發展采取行動的能力”。

不難看出,當今國際教育更注重于考慮學生的感受,更注重于培養學生的綜合素質和跨文化交流能力。這也是新時代社會經濟發展、數字技術進步、人口結構調整和生存環境帶給我們轉變教育方式的機遇與挑戰。如何提升學生的幸福感,如何提高學生的學習效率,如何提升學生的綜合素質,如何培養學生的跨文化交流能力,都是我們需要解決的問題。

家庭在教育中起到什么作用?

現代教育常常被分成學歷教育和品德教育。學歷教育大部分情況下指的就是知識教育,而品德教育則是為培養孩子的良好品德而加以的教育,從智慧的啟發和良好習慣的養成兩方面培養孩子。科學的品德教育對孩子的一生具有重大的價值,并與家庭教育息息相關,無法剝離。作為對孩子在道德品質、身體素質、生活技能、文化修養、行為習慣等多方面進行培育影響的家庭,在教育中扮演著重要角色。

多年前,在一次國際教育交流時,美國波特蘭市的一位高中歷史老師曾問過我一個問題:“常青藤學校都很貴,許多美國孩子都因為學費而放棄申請,為什么每年仍有那么多中國孩子參與,中國人這么富有嗎?”

當時的我想了許久,因為要講清楚這個問題,還得說到中國的傳統文化,從傳統的中國家庭觀念說起,文化差異造成了他們的困惑。我記得我當時回答的大致內容是:“中國傳統的家庭觀念是代代相傳,一個學生的背后除了父母,還有爺爺奶奶和姥姥姥爺。六個人的愛,整個家族的力量都會集中在一個孩子身上。”我知道那位歷史老師聽懂了我的解釋,但我也知道他并不理解為什么父母以外的人要承擔培養孩子的責任。他不知道的是中國人的倫理觀念時常以家庭為基礎建立,中國的家庭教育基于特定文化背景和思維方式,較之于其他國家更為復雜,它不僅僅局限于父母對孩子的教育和影響,還有隔代長輩們對孩子的教育和影響。這也說明基于中國傳統家庭觀念的家庭教育,更為復雜與重要。

“千家萬戶都好,國家才能好,民族才能好”。習近平總書記曾強調,家庭是人生的第一個課堂,家族成員是孩子的第一任老師,家風是社會風氣的重要組成部分。所以,我們的家庭教育必須以立德樹人為根本任務,這對未成年人的健康成長至關重要。那么,再讓我們問一問自己:我們希望孩子成為什么樣的人?孩子自己希望成為什么樣的人?未來的社會需要什么樣的人?

想要找到答案,就需要當代的家長們提高自身認知,停止慣性思維,不再“想當然”地幫孩子做決定,嘗試著站在孩子的角度,了解并啟發孩子的興趣,保護并引導孩子的創造力,和他們共同成長。

培養的方向發生了變化,培養的方法更需要改變。需要在家庭環境中豐富孩子日常知識積累的方式,提升孩子的綜合文化素養。鼓勵孩子們動手實踐,培養孩子觀察思考和自主探究的能力。從基本認知到融會貫通,再進一步到知道如何使用,讓孩子真正掌握一系列能力并提高素養,而不僅僅是為了應付考試。

孩子的成長,是家庭的未來,也是國家的未來;孩子的教育,是家庭的重心,也是國家的重心。中國傳統文化中的“家國天下”,家事雖小,卻是“國”和“天下”的基本構成元素。教育事業對中華民族偉大復興至關重要,家庭教育是教育事業中的重要組成部分,在經濟不斷發展、物質不斷豐富的當代社會,我們必須注重孩子們的精神內核培養,鑄就推進民族復興的蓬勃精神力量。

梁啟超百年前的那句“少年智則國智,少年強則國強”至今仍深入人心,振聾發聵。

(作者系北京工業大學管理科學與工程學科博士后,從事國際教育事業20余年,進行國際教育比對研究;早期工作于教育部留學服務中心、國家留學基金管理委員會;后成立北京英華卓越國際文化交流有限公司與博匯晟教育科技有限公司,致力于中國文化國際化傳播與中外人文交流)