家有兒女,我們一起成長

劉秀萍

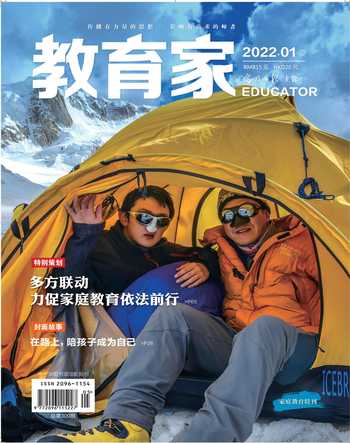

孩子的教育是一個家庭繞不開的話題。特別是《中華人民共和國家庭教育促進法》出臺后,家庭教育受到各方面的重視,家長的家庭教育責任被進一步明確,家庭教育真正做到了有法可依,可見國家對家庭教育的重視程度之高。

提到家庭教育,其實我是很慚愧的,特別是“教育”這兩個字,我覺得自己還是擔不起的。孩子來到這個家庭,我們也是第一次做父母,可以說是沒有任何育兒的經驗,何談“教育”?所以,我更愿意把家庭教育看作是家長與孩子共同成長的過程。

孩子健康快樂就好

家有兒女,身為父母,我經常笑稱自己的孩子是“散養”長大的。在這個人人焦慮的時代,我的這種教育觀被多數“雞娃”的家長們所不屑。

“我的孩子,我就要他健康快樂就行。”這是網上盛傳的一句話,也是我非常認同的一句話。在這句話的后面,我還給它加上了一句:“我的孩子不求做人上人,做好人中人即可。”

由于工作與教育密切相關,在日常工作與生活中看到了太多的家長焦慮,看到了太多的孩子因“壓力”而精神瀕臨崩潰,甚至放棄了自己年輕的生命,這更加讓我堅定了自己的家庭教育觀:只要孩子健康快樂就好。

家有兒女,兩個相差十歲的孩子,伴隨著他們的成長,作為家長的我們也在不斷改變著自己。生活的環境在不斷發生著變化,我們的家庭教育也要隨著時代的變化而改變,家長要在這種變化與改變中不斷學習、提升與充實自我。

關注成長重要節點

在兒子的成長過程中,我的陪伴可以說是非常少的,這也是我覺得非常遺憾的事情。但是,我一直很關注他成長的每一個重要節點。

孩子進入縣重點初中后,住在學校,這也是他集體生活的開始。這個階段孩子需要學會如何與人相處,如何很快融入新的環境。所以,他每周回家,如果我不在家也會打電話跟他聊一會兒,發現他的思想有些波動會及時給予點撥。縣中的孩子大部分都是從小生活在縣城里的,對于來自農村的孩子有些排外,但是那會兒很少有校園欺凌。

兒子也遇到了這種排外,我并沒有去找有關領導來解決,而是和孩子進行了溝通。因為十幾歲的孩子,有些事已經可以自己解決了。我跟孩子了解了對他排外的同學的情況,這兩個孩子生活在縣城,學習成績一般,我跟兒子說:“你從他們椅子后面過,他們不給你讓路,或者他們偷偷藏你的書,主要還是他們妒忌你的學習,你可以在學習的過程中主動幫助他們,大家一起進步,這樣他們就不會再排擠你了。”通過我的分析引導,孩子在提高自己學習成績的同時,主動幫助那幾位同學,后來那幾個孩子還成了兒子的好朋友。

兒子上了高中,直到大學畢業后參軍入伍,我的參與都很少,但會在不同的節點給他相應的建議。在這樣的過程中,孩子學會了思考,養成了自立的習慣。高中畢業選擇什么樣的學校?大學畢業是考研還是參軍?他都會跟我們商量,我們也會適時地給他提出一些建議,但最終的決定權我們還是交給了孩子。

品行比成績更重要

我們一直認為,對于孩子來說,有好的品行要比有好的成績更加重要。為此,我們在家中以身作則,努力以好的榜樣潛移默化地影響孩子。

家庭環境對孩子的品行培養也是非常關鍵的。在家里我們盡可能為孩子營造一個“干凈”的家庭環境,這個“干凈”并不單單指的是家庭衛生,而是家人的行為舉止的“干凈”,以及家人性格的堅毅。

我們在孩子面前從來不說粗話,不在孩子面前吵架,洗漱之后在孩子的面前都是衣著得體的。帶孩子出去的時候,碰到需要幫助的人,我們盡自己所能為其提供幫忙。這樣的耳濡目染,會在無形中影響孩子。

記得兒子高考的時候,為了緩解他的緊張情緒,晚上我陪他去公園打球。從家里到公園有一段正在修的路,不僅沒有路燈,而且路面坑坑洼洼。我們打球回來,一個老奶奶帶著三四歲的小女孩走在路上,小女孩不讓奶奶抱,自己走得歪歪扭扭。這時兒子快步走了上去,打開手機上的手電筒,一路為小女孩照著腳下的路,還不時扶一下女孩身后的老奶奶。

兒子的舉動是自然的,但是我卻心有所觸并深感欣慰:我們平時的品行影響在兒子身上有了正能量的反饋,善良、熱情、有愛心將會伴隨他的一生。

尊重引導孩子選擇

相比于兒子來說,我陪伴閨女的時間要多一些,交通便利與通信的發達,使我有了更多陪伴孩子的時間,我也更多地參與了閨女的成長教育。在女兒的成長過程中,我的教育也是有節點性的,并注意尊重她的選擇、引導她的成長。

前幾天,上初中的閨女放學回來,靠在冰箱那興致勃勃地說:“媽媽,我同學問你還缺閨女不?”我一邊做飯一邊說:“你又跟同學說我啥了?”她說:“我同學的媽媽當著她的面把她買的幾本小說給撕了,還給燒了,我同學可傷心了。我說您對我看小說從來不會這么做的。”

談到小說,我確實和閨女有過一次很深入的聊天。閨女一直以來都喜歡看小說,科幻的、刑偵的她都喜歡看,說實話我確實沒時間陪她看小說,但是她看的每一部小說我都會提前了解一下大概內容,再看看讀者的評價,對于那些讀者評價有問題的內容,我還是會去關注一下的。如果確實有誤導青少年的內容我會提前標注出來,當孩子看到這部分的時候,及時與她進行討論,讓她有一個正確的認知。

關于一些比較熱門的小說,我們母女聊得是最多的,是這些小說對青少年會帶來怎樣的影響。對于孩子喜歡的一些熱門小說,盡管社會上有一些爭議,但這些小說也都是正式出版發行的,所以與其堵還不如疏,尊重孩子的選擇。但問題的關鍵,是要引導孩子從小說的閱讀中有所收獲。

首先,我了解閨女為什么喜歡這些熱門小說。她給我舉了例子,比如一本關于“高考”的書,她喜歡故事情節,特別是那些搞笑的內容,讓她覺得高考并沒有那么殘酷,而且很多勵志的句子她在作文中引用還得到了老師的好評。還有一本關于“學渣”的書,也是一本相對比較勵志的青春題材小說,依然是內容風趣的那部分更吸引她:難忘的高中時代,充滿夢想和期待。

這樣兩本流量非常高的小說,對于處于青春期的孩子來說,具有一定的吸引力。雖然孩子只有13歲,但因兩本小說中都涉及有戀情的情節與內容,我還是通過這兩本小說與她談到了有關情感的話題,特別是對于戀情的認知。她聽后一臉蒙,但同時也覺得這應該是正常的事情,但為什么是正常的她說不出來。

我知道她還太小,概念中還沒有這種認知,但在這些小說的閱讀中,孩子也是有所收獲的。閨女拿出她的筆記本,上面密密麻麻地寫滿了從小說中看到的好的語句。她說在看各種題材小說的同時,她都沒有忘記自己是一個學生,學生的主要任務還是以學習為主。

我們經常說,某些老師是在“用昨天的知識,教今天的孩子,去做明天的事情”,這將難以適應時代發展的新要求。家庭教育也是一樣的,如果說學校教育是育才的,那么家庭教育就是育人的。家長只有與孩子共同成長,才能讓家庭教育真正成為符合孩子需要的、能讓孩子幸福快樂健康成長的教育。