打造高標準農田“海安樣板”穩固共同富裕“壓艙石”

張 浩/江蘇省海安市委副書記

海安市堅持將高標準農田建設作為保障糧食安全、提高農業綜合生產力、促進穩產增收的“壓艙石”,大膽創新體制機制、強力推進高標準農田片區化、現代化、生態化、示范化“四化”聯動,穩定支撐海安糧食單產省十六連冠,撬動引領農業規模經營主體水平提升,激發產業聯農帶農增收活力,加快打造獨具特色的高水平區域化整體推進示范區。海安市相繼獲評“全國綠色種養循環農業試點縣”“農業農村部農業社會化服務創新試點”,創造高標準農田示范的“海安實踐”,為全省加快農業農村現代化努力貢獻“海安支撐”。

科學規劃精準統籌,打造高標準農田引領示范區

堅持系統思維,“一張藍圖”繪到底。將高標準農田建設與“一根絲、一只蛋、一條魚、一滴油、一粒米”特色產業示范基地緊密結合,科學編制《海安市高標準農田建設規劃》,以建設曲塘鎮、高新區、雅周鎮、開發區、大公鎮等5萬-10萬畝核心示范片為目標,科學設計土地平整、田間道路、水肥一體化、農田防護林等建設內容,注重高標準農田建設與農村人居環境整治提升、高效節水灌溉等現代農業基礎設施統籌規劃、同步實施、高標推進,確保“一張藍圖”繪到底。

堅持強化統籌,“一套機制”管到底。高標成立高標準農田工作領導組,建立黨政“一把手負責制”,整合水利、資源規劃等部門資源,成立“一組(專項推進組)、一班(鄉鎮工作專班)、一隊(施工企業后備隊)”,明確責任分工、關鍵環節和目標要求,確保項目按時間節點有序有力推進。以資金“大”投入保障建設“高”標準,將農田建設作為財政支出重點事項,畝均投入標準提高1750元,2022年畝均投入提高到4000元。

堅持模式創新,“一個目標”干到底。對十年內擬建的高標準農田實施入庫管理,推行“先規劃、后入庫,先流轉、后建設,先整理、后配套”的項目申報機制,將擬實施項目納入后備庫,加大項目區土地流轉力度;創新引進龍頭企業、合作社等新型經營主體,采取“代建自營”“EPC”相結合的模式參與高標準農田建設和開發利用,實現“扶持一個龍頭、帶動一批農戶、做大一個產業”的目標。

科技賦能裝備支撐,豐富“高標準農田+”內涵

“高標準農田+雙強服務”,提升產業質效。以獲批“國家主要農作物全程機械化示范縣”為契機,注重工程建設與農業科技強農、機械強農“雙強”服務有機結合,重點開展高標準農田建設和宜機化改造相融合,推動農業生產基礎設施和機械化生產相適應。目前洋蠻河2100畝高標準農田示范區初步建成,并在北側繼續建設生態高標準農田稻麥種植示范區4000畝,力爭整片實現推進高標準農田示范區建設。

“高標準農田+綠色生態”,降低面源污染。以綠色發展為引領,實施區域融合綠色防控綜合治理。深入開展稻田退水“零直排”工程示范建設,項目區特別配備智慧管控中心及智能一體化泵站配套沼液有機肥裝置,實施尾水回收、納污凈化、綠化美化、保護生物種群等功能于一體的智能化農田氮磷生態攔截系統、應用化數字模塊等控制管理。計劃2022年底建成生態農田面積5萬畝;大力推廣綠色防控技術,示范推廣田埂栽種香根草誘殺螟蟲、釋放害蟲天敵等技術,有效控制農作物病蟲害,農作物病蟲害綠色防控產品應用占比85%以上。

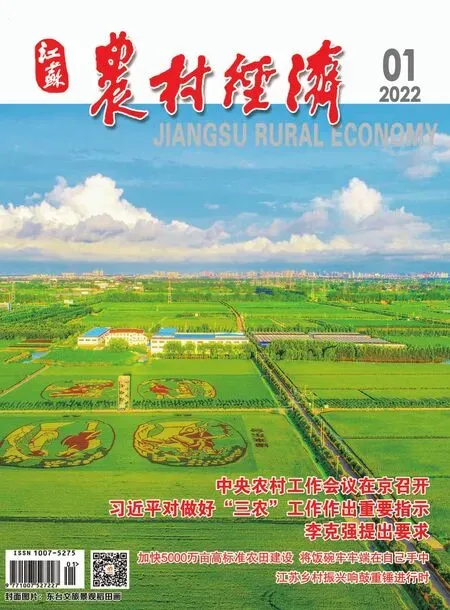

“高標準農田+文旅融合”,打造農村美麗經濟。以田園與鄉村融合發展為目標,將高標準農田建設作為鄉村“美麗經濟”的重要推手,拓展高標準農田生態功能。南莫鎮依托高標準農田建設,結合青墩文化遺址,統籌規劃建設,對景區周邊道路、農田進行建設改造,適當美化、亮化、綠化,把農道變游道,農區變景區,產品變商品;雅周現代農業示范園成功創建“江蘇現代農業(稻麥、葡萄)產業科技綜合示范基地,發展農事體驗、觀光休閑、研學游等功能于一體的美麗田園,推動鄉村休閑旅游蓬勃發展。目前在高標準農田區域內已建成美麗田園2萬畝。

放大特色緊密聯結,夯實共同富裕物質基礎

在規模化經營上下功夫。著力提升設施設備水平,積極引進多種現代化設施設備,全面改善農業生產條件。開發區愛凌村實施高標準農田建設后,流轉土地面積達2800畝,共培育200畝以上家庭農場6家;雅周鎮適度規模經營占高標準農田面積比重達90%以上,招引種植業主承包經營100多家;洋蠻河示范區土地由江蘇省級農業產業化重點龍頭企業南通季和米業有限責任公司承包經營。

在品牌化運營上做文章。大力推進示范區有機產品、綠色產品、農產品地理標志認證和農產品商標注冊,積極培育海安市本土品牌并推廣。2020年墩頭鎮獲評江蘇省味稻小鎮,轄區內建立配套的生產基地,核心區水稻相對集中連片面積6萬畝以上。

在市場化營銷上想辦法。成立稻米等農業產業聯盟,大力發展訂單農業。依托產業聯盟,5家海安大米龍頭企業牽頭與117戶種植大戶簽訂種植訂單協議,實行保護價收購。大力引進培育農業加工企業,大力推進產地市場和集配中心建設,大力推廣“新型經營主體+直銷店”、農超農校對接等新型商業模式。□