基于保護動機理論的護理干預對甲狀腺腺瘤患者術后恢復情況的影響

邱惠芬

(福建省漳州古雷港經濟開發區第一醫院 漳州 363215)

甲狀腺腺瘤(TA)是良性腫瘤,多發于中青年女性,病程緩慢,一般無明顯癥狀,多數患者在查體時被檢出頸部腫塊,若未經有效診治,隨著疾病不斷進展,患者會出現一系列癥狀,導致痛苦程度增加[1],因此對TA患者進行早期積極有效的診治至關重要。手術是治療TA患者的重要手段,能夠有效解除腫瘤壓迫,預防惡變,提高患者生活質量[2]。但手術屬于一種侵入性操作,存在一定創傷,術后可能會出現一系列并發癥,不利于術后恢復[3]。因此,對TA手術患者實施有效護理干預至關重要,可以促進術后康復。常規護理以疾病為中心,雖然可提高患者對疾病的認知,但忽略了患者的心理健康,不利于減輕其心理應激反應,影響術后康復。保護動機理論(PMT)屬于行為改變理論,通過調整患者飲食、心理及生活方式等,提高其對疾病的認知及自我保健意識,維護患者健康[4]。基于此,本研究旨在觀察基于PMT的護理干預應用于TA患者中的應用價值。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料選取2020年4月至2022年4月收治的79例TA患者,隨機分為對照組(n=40)和觀察組(n=39)。對照組男6例,女34例;年齡22~45歲,平均(34.58±4.16)歲;結節最大直徑10~52 mm,平均(25.64±5.84)mm;單發25例,多發15例;受教育水平:高中及以下13例,中專或大專17例,本科及以上10例。觀察組男5例,女34例;年齡21~47歲,平均(34.98±4.27)歲;結節最大直徑12~55 mm,平均(25.91±5.73)mm;單發27例,多發12例;受教育水平:本科或以上10例,中專或大專15例,高中及以下14例。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。所有患者均簽署知情同意書。本研究經醫院醫學倫理委員會審批通過[審批號:2020年審(87)號]。

1.2 納入標準TA符合《外科學》[5]中相關診斷標準,且經病史、臨床表現、超聲、穿刺等檢查確診;符合手術適應證:出現明顯局部壓迫癥狀、內科治療無效,結節進行性生長,且在本院進行手術治療;年齡≥18周歲;依從性好。

1.3 排除標準有精神疾病者;伴其他良、惡性腫瘤者;伴凝血功能障礙者;以往存在甲狀腺手術史者;伴原發性心理疾病者;中途因各種原因退出本研究者。

1.4 護理方法

1.4.1 對照組接受常規護理干預。術前:評估患者對疾病的認知、心理等情況,向其介紹醫院及病房環境;為患者發放健康教育手冊,通過口頭宣教告知其疾病有關知識及手術治療注意事項、預后等情況;積極與患者溝通交流,給予心理安慰及輔導。術后:輔助患者取半坐臥位,保持血壓平穩,密切觀察患者脈搏、血壓及呼吸等體征,觀察切口敷料有無滲血,是否出現腹瀉、高熱、嘔吐等不良反應;關注引流液的性質、顏色等情況;叮囑患者飲食以高蛋白、高維生素食物為主;適當進行體育鍛煉,避免過度勞累。干預3個月。

1.4.2 觀察組在對照組基礎上接受基于PMT的護理干預。通過深入訪談形式評估PMT的7個因素(內部、外部回報,嚴重性、易感性、反應效能、自我效能、反應代價),根據結果為患者制定個性化干預策略。(1)干預形式。集體教育:護士組織患者集中宣教,觀看視頻或PPT,告知其TA的病因、治療措施、預后等基礎知識,使患者初步了解疾病知識,并分析PMT的基礎內容;個體指導:護士查房時,根據患者實際情況給予相應指導,發放健康教育手冊,加深對疾病的了解;家庭訪視:患者出院后,每個月進行家庭訪視,觀察其生活及飲食習慣,并糾正不良行為,反復講解術后注意事項;電話隨訪:每2周進行電話隨訪1次,了解患者出院后日常護理遇到的問題,并進行指導。(2)干預內容。提高嚴重性、易感性:護士通過溫柔語氣與患者交流,一對一講解TA發生原因、手術措施、預后等相關內容,通過簡單語言告知患者術后并發癥及預防措施,并告知患者圍術期相關護理重點,以提高其對術后并發癥嚴重性及易感性的認知。弱化內部、外部回報:告知患者術后恢復的重要性,可能會影響手術效果的相關因素,對其進行飲食指導、情緒干預,并糾正不良生活習慣,培養良好習慣,弱化內部回報;并向患者列舉以往治療成功的案例,提高患者信心,告知家屬支持患者;并向患者家屬介紹手術及術后恢復的重要性,要求其參與患者日常護理及監督,減輕外部回報。增強反應及自我效能:護士通過圖片展示、自身示范等方式向患者演示術后恢復的重點及方法,告知其改善生活習慣、適當運動鍛煉;并通過病友交流會提高患者信心,邀請恢復較好的患者分享經驗,強調健康行為的重要性,增強患者戰勝疾病的信心。減輕反應代價:通過列舉以往真實案例,告知患者不遵從醫囑對術后恢復及手術效果的影響,隨訪時,積極幫助患者解決生活中遇到的各種困難,實時進行心理疏導,肯定患者作出的積極努力,階段性指導術后恢復注意事項,改善患者對疾病的態度,減輕反應代價。干預3個月。

1.5 評價指標(1)術后康復指標。比較術后疼痛程度、首次進食時間及住院時間,其中疼痛程度用視覺模擬評分法(VAS)[6]進行評估,指導患者在長10 cm的紙條上標記可代表自己疼痛感的數字,總分0~10分,分數越高,疼痛程度越重。(2)心理應激。于干預前、干預后,采用癥狀自評量表(SCL-90)[7]評估患者心理應激程度,該量表的Cronbach” sα系數為0.875,該量表包括焦慮、抑郁、偏執、強迫癥狀、敵對等10個方面,共計90個題目,每個記1~5分,共90~450分,得分與患者心理應激程度呈正比。(3)生活質量。經健康調查簡表(SF-36)[8]評估,該量表的Cronbach” sα系數為0.826,包括情感、社會功能、軀體疼痛、生理職能、精神健康、活力、總體健康、生理功能8個方面,每個方面100分,得分與生活質量呈正比。

1.6 統計學方法數據采用SPSS25.0統計學軟件處理,計數資料以%表示,采用χ2檢驗,計量資料以(±s)表示,采用t檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

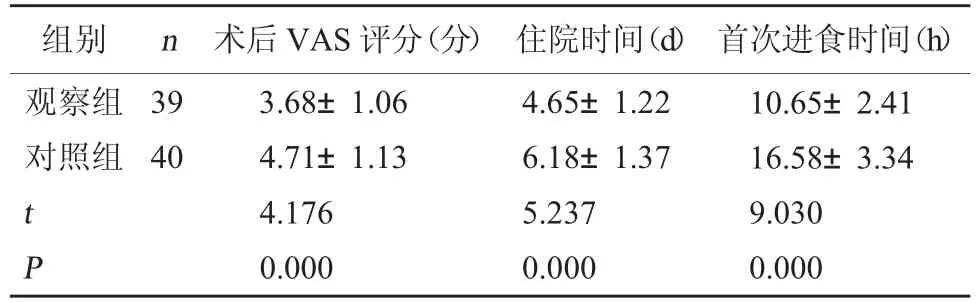

2.1 兩組術后康復指標比較觀察組術后VAS評分低于對照組,首次進食及住院時間短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組術后康復指標比較(±s)

表1 兩組術后康復指標比較(±s)

組別 n 術后VAS評分(分)住院時間(d)首次進食時間(h)觀察組對照組39 40 t P 3.68±1.06 4.71±1.13 4.176 0.000 4.65±1.22 6.18±1.37 5.237 0.000 10.65±2.41 16.58±3.34 9.030 0.000

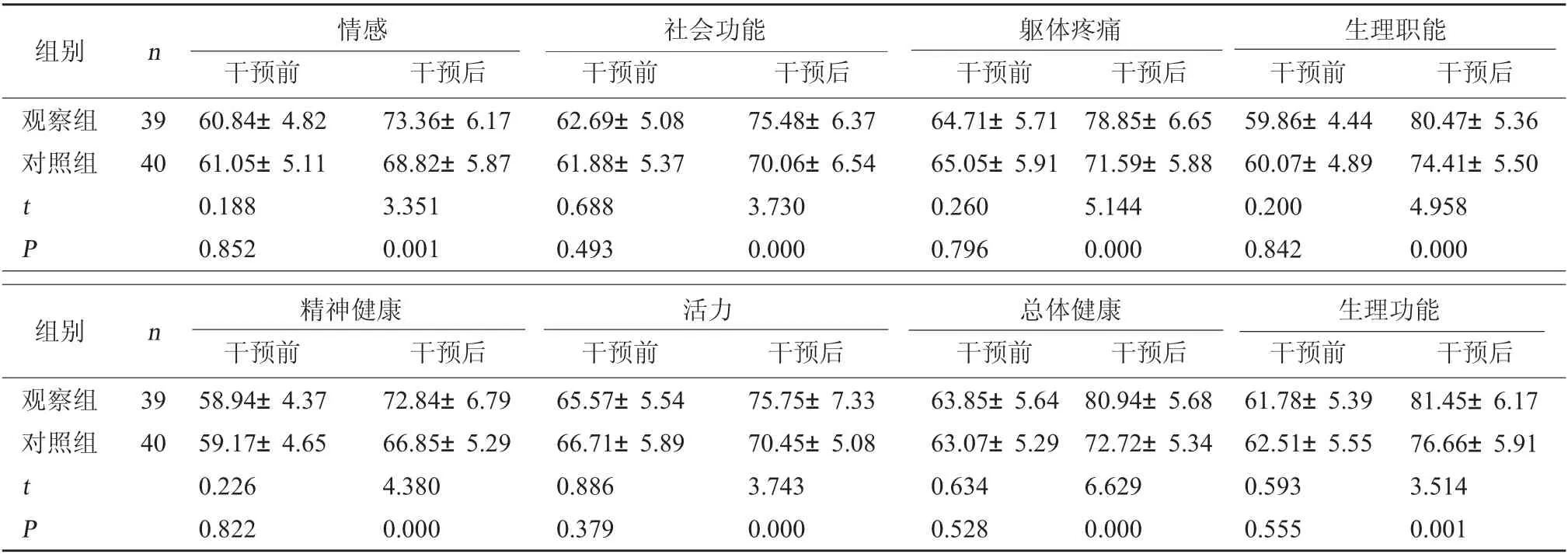

2.2 兩組SF-36評分比較干預前兩組SF-36評分相比,差異無統計學意義(P>0.05);干預后,兩組SF-36各維度評分均顯著升高,且觀察組SF-36各維度評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組SF-36評分比較(分,±s)

表2 兩組SF-36評分比較(分,±s)

生理職能干預前 干預后觀察組對照組組別 n 情感干預前 干預后社會功能干預前 干預后軀體疼痛干預前 干預后39 40 t P 60.84±4.82 61.05±5.11 0.188 0.852 73.36±6.17 68.82±5.87 3.351 0.001 62.69±5.08 61.88±5.37 0.688 0.493 75.48±6.37 70.06±6.54 3.730 0.000 64.71±5.71 65.05±5.91 0.260 0.796 78.85±6.65 71.59±5.88 5.144 0.000 59.86±4.44 60.07±4.89 0.200 0.842 80.47±5.36 74.41±5.50 4.958 0.000生理功能干預前 干預后觀察組對照組組別 n 精神健康干預前 干預后活力干預前 干預后總體健康干預前 干預后39 40 t P 58.94±4.37 59.17±4.65 0.226 0.822 72.84±6.79 66.85±5.29 4.380 0.000 65.57±5.54 66.71±5.89 0.886 0.379 75.75±7.33 70.45±5.08 3.743 0.000 63.85±5.64 63.07±5.29 0.634 0.528 80.94±5.68 72.72±5.34 6.629 0.000 61.78±5.39 62.51±5.55 0.593 0.555 81.45±6.17 76.66±5.91 3.514 0.001

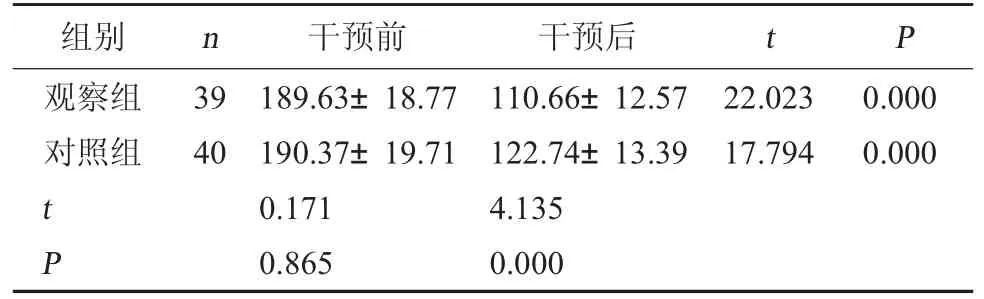

2.3 兩組SCL-90評分比較干預前兩組SCL-90評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);干預后,兩組SCL-90評分顯著降低,且觀察組下降幅度更大,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組SCL-90評分比較(分,±s)

表3 兩組SCL-90評分比較(分,±s)

組別 n 干預前 干預后 t P觀察組對照組39 40 22.023 17.794 0.000 0.000 t P 189.63±18.77 190.37±19.71 0.171 0.865 110.66±12.57 122.74±13.39 4.135 0.000

3 討論

TA的發生可能與遺傳、放射性損害、內分泌功能紊亂、不良飲食等因素有關,多為良性病變,生長緩慢,但對患者日常生活有一定影響[9]。手術是治療TA的主要手段,能夠有效切除瘤體,但手術有一定創傷,會增加術后聲音嘶啞、吞咽不適等并發癥,延長住院時間,影響術后康復[10~11]。此外,患者對手術及預后存在未知感,會出現諸多負性情緒,導致心理應激,不僅影響手術順利進行,還會降低患者依從性,不利于術后恢復[12]。因此,給予TA手術患者有效護理干預措施十分必要。

常規護理主要對患者進行圍術期基礎護理,包括常規健康教育、飲食指導、用藥指導、并發癥預防、常規心理輔導等,忽略了對患者自我效能等方面的干預,導致患者遵醫行為差,影響術后康復[13]。PMT是一種新型健康干預模式,該理論認為,個體認知的改善能夠促進健康意識發展,進而激發患者保護動機,推動行為改變,促進健康行為[14]。PMT根據7個要素設計針對性護理措施,目的在于提升患者對術后并發癥嚴重性及易感性的認知,弱化患者內部、外部回報,增強反應及自我效能,減輕反應代價,從而使保護動機最大化,促進恢復[15]。近年來,PMT理論不斷被用于疾病護理中。

本研究結果顯示,與對照組比,觀察組術后VAS評分更低,首次進食及住院時間更短,且干預后SCL-90評分更低,SF-36各維度評分更高,表明基于PMT的護理干預能夠減輕TA患者術后心理應激程度,促進術后康復,提高生活質量。分析其原因為,基于PMT的護理中,護士對患者耐心講解TA、手術有關知識,并告知患者如何預防并發癥,能夠使得患者充分認識到并發癥對預后的不良影響,進而改變行為,緩解心理[16]。PMT護理通過指導患者正確疏導情緒,培養良好行為習慣,向其介紹以往治療成功案例,可提高其治療信心,且要求家屬參與到患者的日常護理中,能夠增強患者術后恢復的信念,提高依從性,配合護理,減輕疼痛感,縮短住院時間,促進術后恢復。PMT護理通過組織病友交流會或者經驗分享等活動,能夠使得患者認識到健康行為的重要性,且通過電話、微信持續隨訪,可保證護理干預連續性,降低術后并發癥風險,提高其生活質量。

綜上所述,基于PMT的護理干預用于TA患者中,能夠促進患者術后康復,減輕心理應激程度,提高患者生活質量,對促進術后康復有積極意義。