河池市宜州區主要氣象災害特征綜述分析

廖家旺,劉 芳

1.廣西河池市宜州區氣象局,廣西宜州 546300;2.廣西河池市氣象局,廣西河池 547000

我國是氣象災害多發頻發的國家,全球氣候變暖增加了極端氣象災害發生的頻率,呈現出氣象災害的長期性、突發性、巨災性和復雜性,氣候變化帶來的極端事件增多,帶來不確定性因素,氣象災害防御工作難度增加[1]。宜州區地形特點為南北高中部低自西向東傾斜,屬半山半丘陵地區[2]。據不完全統計,1978—2020年氣象災害給宜州區造成的損失每年近3 000多萬元,是制約宜州區經濟社會可持續發展的重要因素之一[3]。有關學者對氣象災害的特征進行了大量的研究[4-5],利用宜州區氣象災害歷史數據和氣象觀測數據,分析研究宜州區氣象災害變化特征,以期為減少宜州區氣象災害的影響提供參考依據和技術支持。

1 宜州區氣象災害的種類與災情損失

1.1 氣象災害的種類

根據氣象災害系統得出1985—2021年宜州區主要氣象災害包括暴雨洪澇、大風、干旱、雷電、冰雹、低溫冷凍共6類,經統計共有112條氣象災害災情記錄,年均3條。其中,暴雨洪澇發生次數最多,占全部災情次數的49.1%,其次是干旱,占18.8%,可見暴雨洪澇、干旱是宜州區發生最頻繁的氣象災害(圖1)。

圖1 宜州區1985—2021年不同氣象災害種類所占比例

1.2 氣象災害造成的經濟損失

1997—2021年宜州區氣象災害造成的直接經濟損失累計達8.1億元,因防災減災能力的提高,總體呈下降趨勢。依氣象災害評估分級標準,按照人員傷亡情況、經濟損失程度,其中,達到大型的有1次、中型有16次、小型有5次。

2 宜州區主要氣象災害的變化特征

2.1 暴雨洪澇

1978—2020年宜州區暴雨洪澇災害發生頻繁,其中1994年6月、2008年6月等發生了特大洪澇災害。

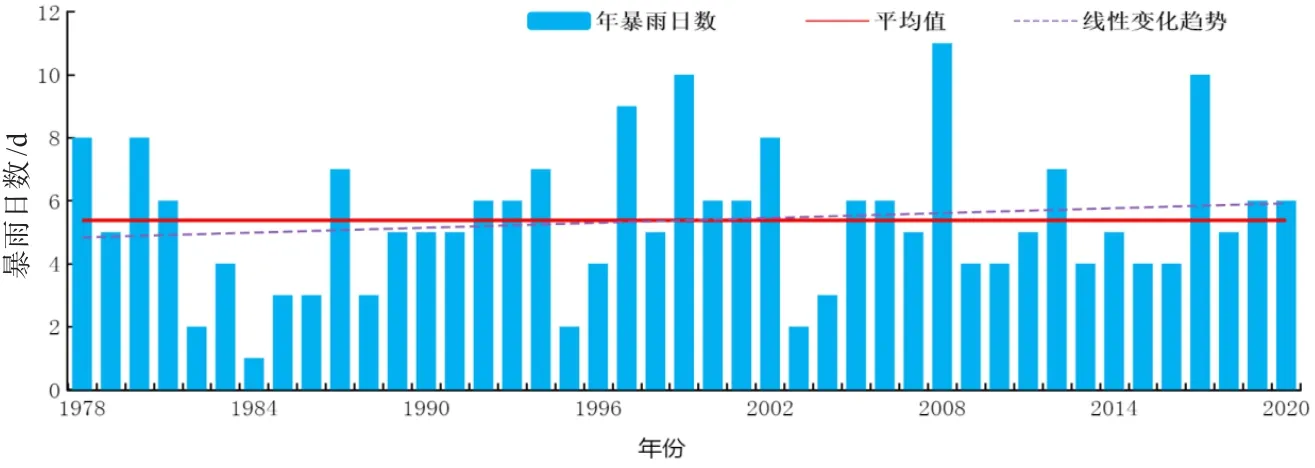

1978—2020年宜州區年暴雨日數在1(1984年)~11 d(2008年)之間,年平均5.37 d,多年變化呈增多趨勢,但未通過α=0.1的顯著性檢驗(圖2)。4—10月暴雨日數占年暴雨日數的93%以 上,平 均 每 年5.0 d。1999、2017年4—10月出現的暴雨日數最多,為10 d;1982年、1984年最少,為1 d。宜州區4—10月各月的多年平均暴雨日數為0.23~1.51 d,呈單峰分布,以6月最多,與其月降水量變化一致。年大暴雨日數為0~3 d,平均0.7 d/年,4—10月大暴雨日數占年大暴雨日數的100%。43年間4—10月大暴雨日數最多年份為2008年,達3 d。宜州區1小時降水量極值109.5 mm,暴雨過程累計降水量極值達333.8 mm。

圖2 1978—2020年宜州區年暴雨日數變化

2.2 干旱

1978—2020年宜州區年干旱日數10~268 d,年平均106.9 d,年干旱日數呈略下降趨勢,未通過α=0.1的顯著 性 檢 驗,1984—1992、2003—2005、2009—2011年偏多,其余時段偏少(圖3)。1978—2020年宜州區年輕旱日數9~138 d,平均55.4 d/年,最多年份在1988年,最少年份為2008年;中旱日數0~78 d,平均31.3 d/年,最多年份在2004年;年重旱日數0~92 d,平均15.6 d/年,最多年份在1992年;年特旱日數0~35 d,平均4.7 d/年,最多年份為2011年。宜州區以輕旱和中旱日數比重最大、重旱日數次之,特旱日數比重最小。宜州區共出現干旱過程75次,最多年出現干旱過程5次(2009年)。干旱過程平均持續日數為48.6 d,各過程持續日數在15~148 d之間。與廣西其他市縣相比,宜州區干旱為多發災害,其干旱危險性總體較高。

圖3 1978—2020年宜州區年干旱日數變化

2.3 雷電

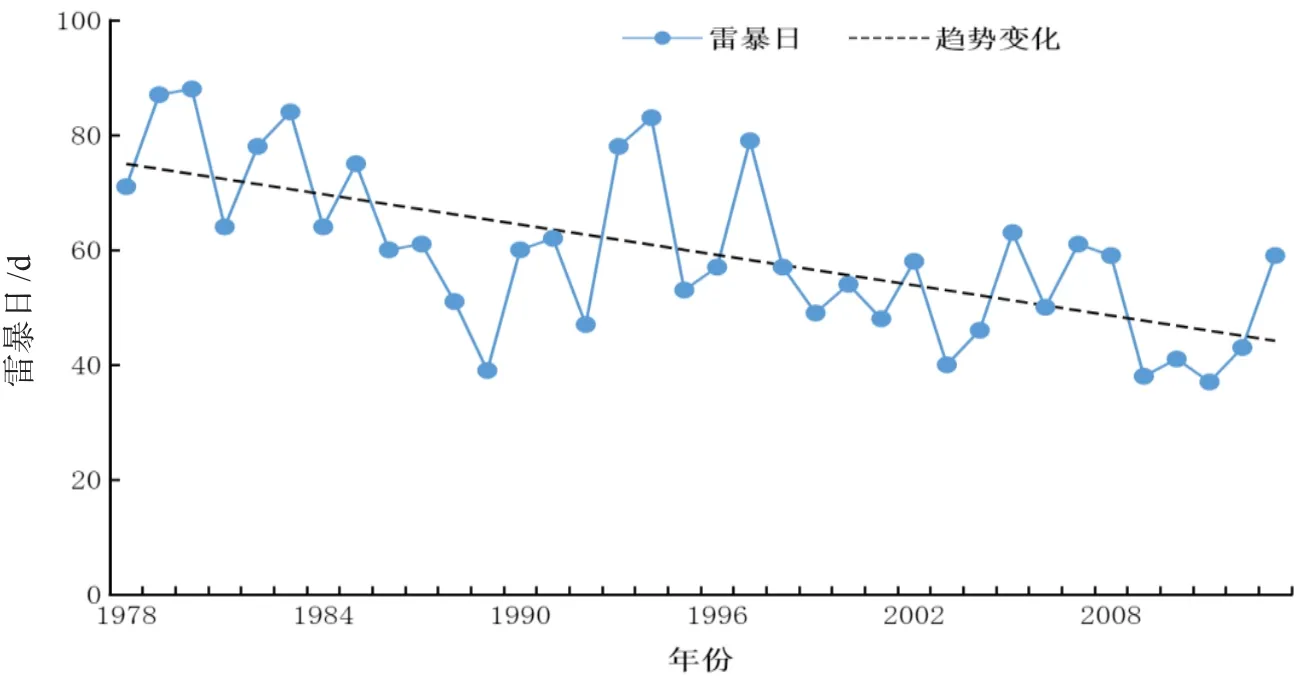

1978—2013年宜州區氣象觀測站雷暴日年分布及變化趨勢圖(圖4)顯示(從2014年開始氣象觀測站停止雷暴日觀測),年最多雷暴日數為88 d(1980年),年最少雷暴日數為37 d(2011年),年平均雷暴日數為59.6 d;年雷暴日氣候傾向率為-8.8 d/10年,通過了α=0.1的顯著性檢驗,說明宜州區雷暴日數呈顯著的減少趨勢。1978—2013年雷暴日主要集中在4—8月,占全年總數的80.9%。雷暴日的月均最高值出現在8月,為12.5 d。最早初雷日在1月11日,最晚初雷日為4月8日,平均初雷日為2月14日。最早終雷日發生在8月25日,最晚終雷日出現在12月30日,平均終雷日為10月14日。

圖4 1978—2020年宜州區年雷暴日數變化

2.4 冰雹

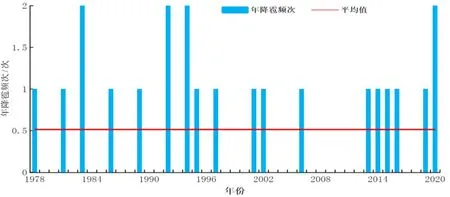

1978—2020年宜州區共有22次冰雹天氣過程,年均降雹頻次為0.51 d,年降雹日數在1983、1992、1994、2020年為最大值,年降雹日數均為0~1 d/年(圖5)。從多年逐月降雹分布看,降雹主要出現在2—4月,以4月最多,占比為45.5%,其次為3月。2006年4月12日宜州區冰雹天氣過程降雹持續時間達15 min,為近43年間最長的一次過程。

圖5 宜州區1978—2020年降雹頻次統計

2.5 大風

1978—2020年宜州區內瞬時風速達17.2 m/s以上的大風天氣過程共有21次,年平均大風頻次1.6 d/年,最多年份為北山氣象觀測站年平均大風頻次3.9 d/年。大風主要出現在春季和夏季,占比分別為47.62%和47.62%,冬季占比最少,為4.76%,秋季未出現過。

2.6 低溫

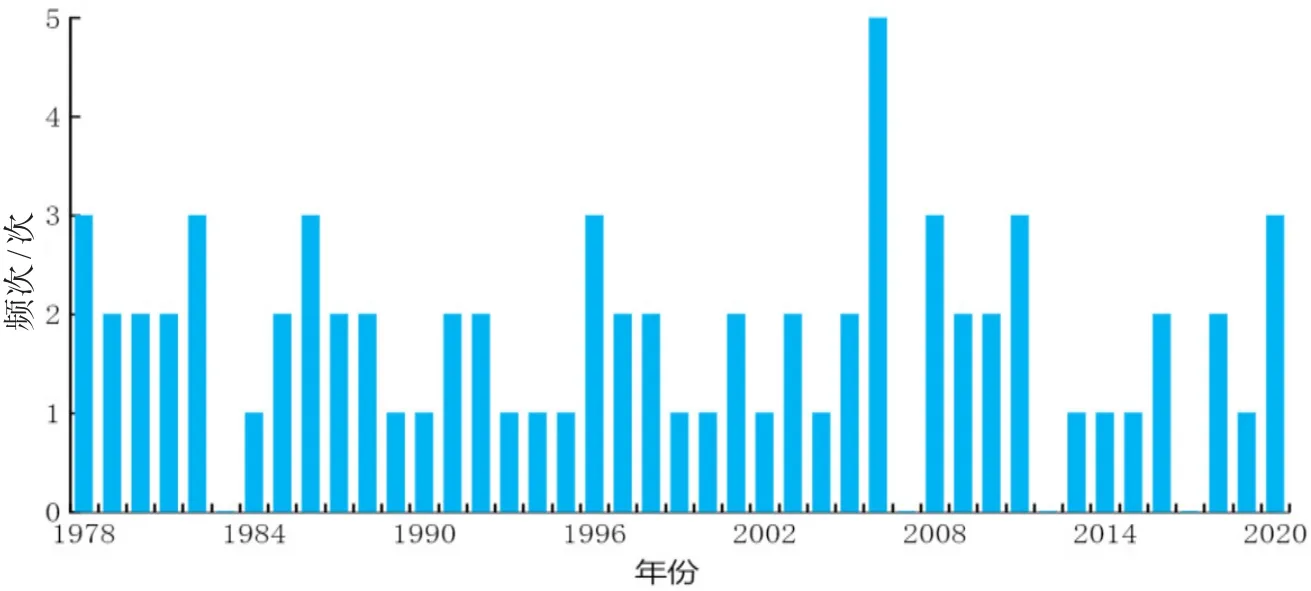

2.6.1 寒潮從宜州區1978—2020年寒潮發生頻次圖(圖6)看出,宜州區共有39年發生寒潮,年均發生次數為1.7次;年際差異較大,發生頻次最高的年份達5次(2006年),有7年寒潮發生的次數為3次,其余大部年份為1~2次,1983、2007、2012、2017年未發生寒潮過程。

圖6 宜州區1978—2020年寒潮頻次

2.6.2 低溫陰雨從宜州區1978—2020年低溫陰雨過程頻次圖(圖7)看出,宜州區有2年未發生低溫陰雨災害,最多有5次,發生在1980年,發生頻次總體呈現下降趨勢,氣候傾向率為-0.27次/10年;年均發生次數為2.2次,有9年出現1次,18年出現2次,有7年出現3次,6年出現4次,有1年出現5次。年度最后一次低溫陰雨過程結束時間在2月15日—4月4日之間。

圖7 宜州區1978—2020年低溫陰雨頻次

2.6.3 寒露風1978—2020年宜州區寒露風天數為2~36 d,年均為0.9次,最多出現3次在1997年,出現2次有8年,出現1次有20年,發生頻次總體呈現下降趨勢,寒潮過程最大降溫幅度為8~19℃。年度最早寒露風過程起始時間在9月13日—10月13日。

2.7 高溫

1978—2020年高溫總日數為4~49 d,年平均23.8 d,多年變化呈增多趨勢,通過α=0.1的顯著性檢驗,說明宜州區高溫日數發生顯著的長期氣候變化趨勢。43年間極端最高氣溫最大值為39.5℃(2016年),年平均高溫日數23.5 d,年最多高溫日數49 d,出現在2018年,其次為42 d,最少高溫日數出現在1993年,為4 d;最多年高溫過程次數9次,發生在2016、2018年,屬于高溫過程多發地區,高溫過程平均最高溫度37.5℃,高溫過程年平均天數為4.9 d。高溫過程持續最長時間21 d。1978—2020年宜州區共發生149次高溫過程,平均每年有3.5次高溫過程,大部分年份均發生高溫過程。43年間,宜州區高溫日數、高溫過程發生頻次呈顯著上升趨勢,表示宜州區高溫災害風險呈現加大的趨勢。

2.8 大霧

1978—2020年大霧日數共389 d,年平均大霧日數為9 d,一年四季都會出現大霧,以春、冬季最多。宜州區大霧日年際變化非常大,大霧日數以2.9 d/10年的速度增加,通過了α=0.1的顯著性檢驗,增加趨勢明顯。年大霧日最多的年份達46 d,出現在2019年,最少年大霧日數僅1 d,出現在1989年。從大霧的月際變化看,大霧在3月最多,7月最少;從大霧季節變化看,冬春兩季大霧日數占全年65.3% ,而夏、秋兩季僅為34.7%。

3 結論

(1)宜州主要氣象災害有暴雨洪澇、干旱、雷電、冰雹、低溫、高溫、大霧。

(2)近43年期間,宜州區降水量充沛,暴雨日數多,年平均暴雨日數為5.37 d,4—10月暴雨日數占年暴雨日數的93%以,以6月最多,年大暴雨日數平均0.7 d;年平均干旱日數為106.9 d,以輕旱和中旱日數比重最大、重旱日數次之,特旱日數比重最小,最長連續干旱日數為148 d;年平均雷暴日數為59.6 d,主要集中在4—8月;年均降雹頻次為0.51 d,冰雹出現在1—5月,以4月最多;近43年瞬時風速達17.2 m/s以上的大風天氣過程共有21次,主要出現在春季和夏季;寒潮、低溫陰雨、寒露風等低溫災害年均發生次數分別為1.7、2.2、0.9次;年平均高溫次數為3.5次,高溫過程持續最長時間13 d,年平均高溫日數23.8 d,極端最高氣溫39.5℃;年平均大霧日數為9 d,冬、春兩季大霧日數占全年的65.3%,夏、秋季僅占全年為34.7%。