倒春寒氣象指標(biāo)在包頭地區(qū)的應(yīng)用與討論

趙怡卿,王 東,夏雪蓮

包頭市氣象局,內(nèi)蒙古包頭 014030

包頭市地處內(nèi)蒙古自治區(qū)西部偏東位置,南鄰黃河,北靠蒙古國(guó),中部陰山山脈橫亙其中,山南、山北表現(xiàn)出明顯的氣候差異。春季全市氣溫回升快但不穩(wěn)定,寒潮、霜凍、倒春寒時(shí)有發(fā)生,顯著影響著果樹(shù)開(kāi)花、作物播種、接羔保育等農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)。倒春寒作為不易區(qū)分于寒潮、霜凍的低溫天氣,國(guó)內(nèi)許多學(xué)者都對(duì)倒春寒進(jìn)行了指標(biāo)、時(shí)空分布規(guī)律、災(zāi)害影響等方面的研究。如高操[1]、徐巖巖[2]、張麗君[3]等對(duì)倒春寒的時(shí)空分布特征展開(kāi)了研究;陳翔[4]、王梓[5]、流暢[6]等圍繞倒春寒對(duì)樹(shù)木、小麥等的災(zāi)害影響進(jìn)行了分析;楊文剛[7]、盧堯[8]、趙剛[9]等研究了倒春寒的氣象指標(biāo)和程度評(píng)估。依據(jù)《倒春寒氣象指標(biāo)》(GB/T 34816—2017)[10]的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),對(duì)包頭地區(qū)市區(qū)、土右旗、固陽(yáng)縣、達(dá)茂旗1991—2020年倒春寒的發(fā)生情況進(jìn)行了分析,以統(tǒng)計(jì)包頭倒春寒發(fā)生頻次、程度,判斷倒春寒天氣是否是主要的氣象災(zāi)害。

1 資料和方法

1.1 數(shù)據(jù)來(lái)源

利用1991—2020年,市區(qū)、土右旗、固陽(yáng)縣、達(dá)茂旗國(guó)家基本氣象站3—5月逐日平均氣溫、最低氣溫,以及1981—2010年氣候標(biāo)準(zhǔn)值進(jìn)行相關(guān)計(jì)算。

1.2 計(jì)算方法

根據(jù)《倒春寒氣象指標(biāo)》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),對(duì)市區(qū)、土右旗、固陽(yáng)縣、達(dá)茂旗4個(gè)代表站倒春寒過(guò)程進(jìn)行篩選,再利用倒春寒氣象指標(biāo)公式進(jìn)行計(jì)算:

其中,K為倒春寒氣象指標(biāo),T1為前期偏暖程度,T2為后期偏冷程度,L為倒春寒過(guò)程持續(xù)時(shí)間。

根據(jù)標(biāo)準(zhǔn),T1為春季某時(shí)段氣溫較常年偏低時(shí),此前連續(xù)10 d平均氣溫距平為T1,T1值應(yīng)≥0℃,表示前期氣溫為偏暖。基于此,選取逐日平均氣溫滿足連續(xù)10 d或以上(平均氣溫向前10 d做平均)較常年氣溫距平值均為正或0℃的情況下,判斷最后一個(gè)氣溫正距平對(duì)應(yīng)日期是否達(dá)到以此日為中點(diǎn)的前后5 d內(nèi),至少有3 d氣溫距平值≤-1℃,若滿足,則取當(dāng)前日期為倒春寒初日。

T2為春季平均氣溫較常年同期偏低的程度,用偏冷期間偏冷程度最大的連續(xù)10 d平均氣溫距平作為后期氣溫偏冷程度的指標(biāo),T2<0℃,表示后期偏冷。在此選擇初日之后5 d滑動(dòng)平均出現(xiàn)5個(gè)距平值均為>-1℃的值時(shí)(至少有3個(gè)距平值>-1℃),定此日為倒春寒終日。從初日至終日間選取10日平均氣溫距平中的最小值,即為T2。

L為過(guò)程持續(xù)天數(shù),即初日和終日之間天數(shù)。

將T1、T2、L值 代 入 公 式,計(jì) 算K值,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分級(jí)。當(dāng)K≤3時(shí),評(píng)價(jià)為輕度倒春寒;當(dāng)3<K<5時(shí),為中度倒春寒;當(dāng)5≤K時(shí),為重度倒春寒。

2 結(jié)果與分析

2.1 倒春寒時(shí)間分布

在農(nóng)業(yè)氣象中,定義倒春寒是指初春氣溫回升較快,而在春季后期氣溫較正常年份偏低,并對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成影響的天氣氣候現(xiàn)象[11],并且強(qiáng)調(diào)日最低氣溫≤2℃。兼顧倒春寒的農(nóng)業(yè)氣象定義和國(guó)家氣象標(biāo)準(zhǔn)可知,1991—2020年,市區(qū)、土右旗、固陽(yáng)縣、達(dá)茂旗4個(gè)代表站發(fā)生倒春寒天氣過(guò)程6~18次,各站每年發(fā)生的倒春寒次數(shù)為0次或1次。位于陰山以南地區(qū)的市區(qū)、土右旗倒春寒發(fā)生次數(shù)分別為17和18次,分別占考察年份的56.6%和60.0%;陰山以北的固陽(yáng)縣、達(dá)茂旗倒春寒發(fā)生次數(shù)分別為8和6次,分別占考察年份的26.7%和20.0%。山北地區(qū)倒春寒發(fā)生次數(shù)大幅少于山南地區(qū),也看得出陰山山脈造成的南北氣候差異。

從倒春寒出現(xiàn)時(shí)間來(lái)看,1991—2020年,山南地區(qū)最早的倒春寒始于3月18日,最晚結(jié)束于4月28日;山北地區(qū)最早始于4月22日,最晚結(jié)束于5月21日。

從各地倒春寒年際間變化來(lái)看,1991—2020年,市區(qū)、土右旗在2000—2010年間發(fā)生頻次最多;固陽(yáng)縣、達(dá)茂旗在2011年以后發(fā)生的次數(shù)占到總過(guò)程數(shù)的50%或以上。

2.2 倒春寒程度分布

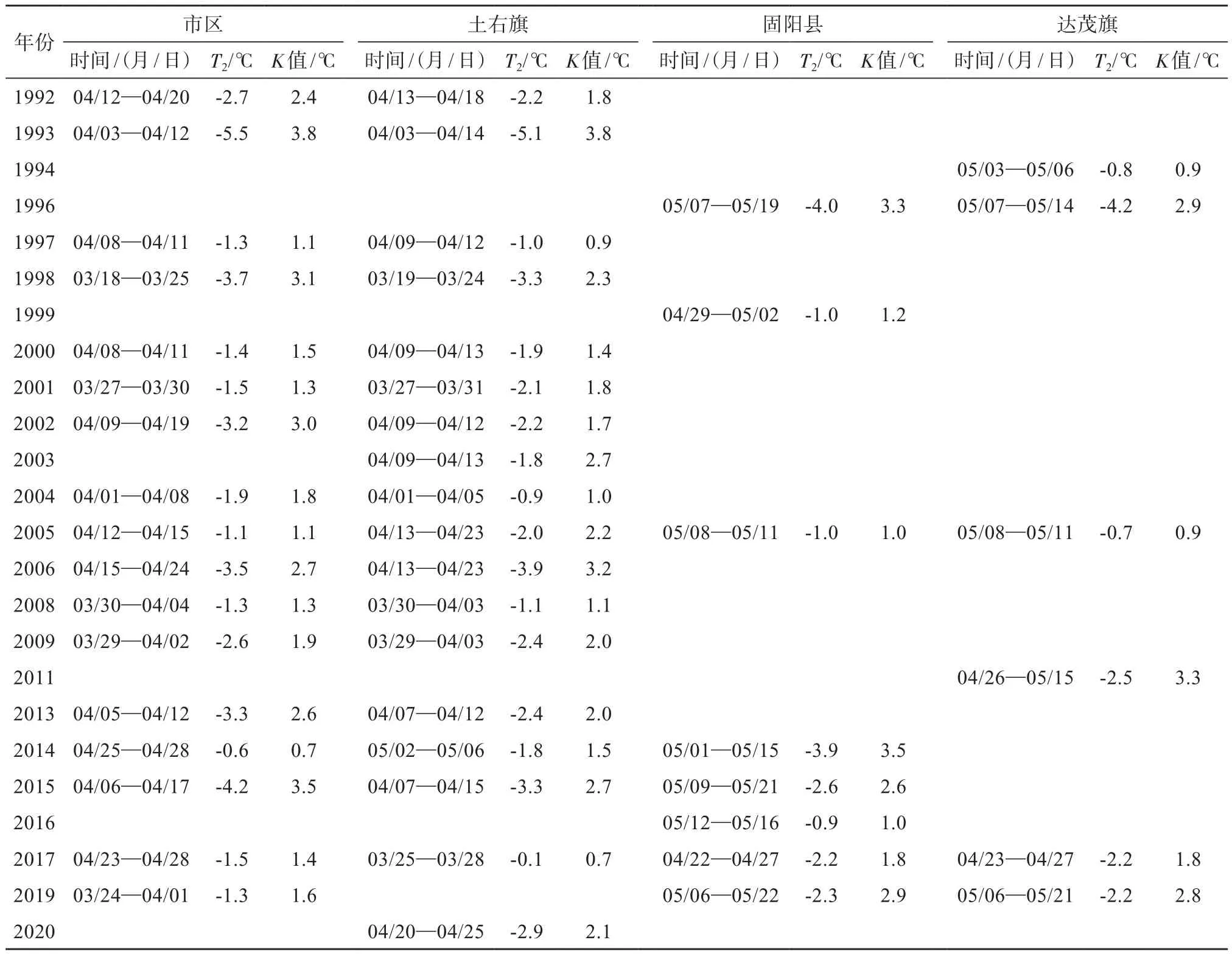

通過(guò)各地倒春寒指標(biāo)計(jì)算結(jié)果可知,包頭市倒春寒發(fā)生程度總體偏輕(表1)。

表1 全市各站倒春寒發(fā)生時(shí)間、等級(jí)

1991—2020年,市區(qū)、土右旗分別有13、12年未發(fā)生倒春寒;固陽(yáng)縣、達(dá)茂旗分別有22、24年未出現(xiàn)倒春寒。在出現(xiàn)倒春寒的年份中,市區(qū)發(fā)生輕度倒春寒年份占76.4%、土右旗占88.9%、固陽(yáng)縣占75.0%、達(dá)茂旗占66.7%,其余全部為中度倒春寒,全市未出現(xiàn)過(guò)重度倒春寒。

從倒春寒的持續(xù)時(shí)間來(lái)看,4~8 d的倒春寒過(guò)程在市區(qū)、土右旗分別占當(dāng)?shù)乜傔^(guò)程數(shù)的61.1%、72.2%,在固陽(yáng)縣、達(dá)茂旗分別占50%、66.7%。

2.3 致災(zāi)影響分析

倒春寒不僅會(huì)使作物的播種期推遲,還會(huì)使作物幼苗受凍而影響發(fā)育,因此,山南、山北的農(nóng)民都有著不同的農(nóng)事活動(dòng)時(shí)間。山南地區(qū)農(nóng)民一般在3月下旬視天氣情況首先播種小麥,玉米播種時(shí)間推后10~20 d,馬鈴薯播種時(shí)間接近玉米;山北農(nóng)民自4月中旬視天氣情況、土壤墑情開(kāi)始播種,至5月中旬結(jié)束糧食作物的播種。這期間也是倒春寒主要的發(fā)生時(shí)段,發(fā)生倒春寒的年份縮短了作物適宜播種期。

由于發(fā)生倒春寒期時(shí)日最低氣溫多在2℃以下,這與霜凍、寒潮的預(yù)報(bào)條件有相同之處,事實(shí)上,倒春寒過(guò)程經(jīng)常與寒潮、霜凍伴隨發(fā)生,因此造成的災(zāi)害損失也不易區(qū)分。通過(guò)2020—2021年全國(guó)自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查包頭地區(qū)的結(jié)果來(lái)看,檢索到有關(guān)低溫冷害災(zāi)情的信息:2012年(具體月份不詳)、2014年5月、2020年4月出現(xiàn)了相關(guān)災(zāi)情信息。2014年5月,全市因低溫冷害共計(jì)造成2 287人次受影響,115.6 km2作物受災(zāi)。2020年4月全市低溫冷害受災(zāi)人口1 309人,農(nóng)作物受災(zāi)158.18 km2。對(duì)比計(jì)算得到的倒春寒發(fā)生程度,上述兩年全市有輕度或中度的倒春寒發(fā)生。

2.4 討論

通過(guò)對(duì)倒春寒氣象指數(shù)的計(jì)算發(fā)現(xiàn),對(duì)計(jì)算結(jié)果影響較大的項(xiàng)是偏冷程度T2和持續(xù)時(shí)間L,短期的大幅降溫會(huì)加大偏冷程度,持續(xù)多天的連續(xù)降溫會(huì)延長(zhǎng)倒春寒過(guò)程。根據(jù)列舉出的倒春寒過(guò)程,中度倒春寒過(guò)程持續(xù)時(shí)間多在10 d以上。

倒春寒的不利影響多數(shù)與農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)有關(guān),國(guó)內(nèi)的許多學(xué)者對(duì)倒春寒的等級(jí)劃分,也多與作物播種期、發(fā)育期相結(jié)合。但由于缺少本地關(guān)于低溫冷害足夠數(shù)量與精確的災(zāi)情信息,未對(duì)標(biāo)準(zhǔn)公式中各項(xiàng)系數(shù)進(jìn)行調(diào)整。

3 結(jié)束語(yǔ)

倒春寒是常見(jiàn)但不易區(qū)分的一種低溫冷害,發(fā)生程度較輕時(shí),持續(xù)時(shí)間短,不易被察覺(jué),只有氣溫大幅偏低或者氣溫偏低時(shí)段相對(duì)較長(zhǎng)時(shí)才容易被關(guān)注。利用《倒春寒氣象指標(biāo)》(GB/T 34816—2017)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),可以對(duì)包頭地區(qū)1991—2020年間的倒春寒發(fā)生的時(shí)空分布、發(fā)生程度進(jìn)行討論。

1991—2020年,包頭市發(fā)生倒春寒過(guò)程6~18次,山南地區(qū)倒春寒發(fā)生次數(shù)明顯多于山北地區(qū),山南地區(qū)在2000—2010年出現(xiàn)最頻繁的倒春寒,山北地區(qū)在2010年以后出現(xiàn)相對(duì)集中的發(fā)生頻次;全市倒春寒發(fā)生程度以輕度為主,未有重度倒春寒過(guò)程;過(guò)程持續(xù)時(shí)間多為4~8 d,中度倒春寒過(guò)程持續(xù)時(shí)間多在10 d以上。