高中生如何處理無法安放的情緒?

陳瀟,浙江省湖州藝術與設計學校專職心理教師,畢業于浙江師范大學應用心理學專業。從事心理健康教育工作十余年,國家二級心理咨詢師,心理治療師,生涯規劃師。中國紅十字會青年訓練營授課教練,浙江省家庭教育講師團成員,湖州37度心理發展部部長。先后獲得浙江省心理健康教師技能比賽“最具人氣心理教師”,湖州市心理健康護航行動先進個人等榮譽稱號。

高中階段也是個體成長路上的“疾風暴雨期”,獨立意識不斷增強的同時內心敏感而脆弱,特別是在應對困難和挑戰上還缺乏足夠的經驗,情緒起伏較大,部分學生會出現情緒管理能力不足,發泄方式不當的問題,甚至出現極端自我傷害的行為。因此,如何引導學生學會情緒管理,找到理性的情緒發泄方式成了班主任應當重視的問題。在我帶班期間,就遇到過這樣一個案例……

男孩壓抑的心事

我喊L 了解情況的時候,他始終低垂著頭,神情落寞,表達吞吞吐吐,說話聲音很小。“我該怎么辦?我能怎么辦!”L壓抑住滿腔憤懣,低聲嘶吼。原因在于昨天回家的時候,L 同學又見到父母吵架,心亂如麻。L的父母感情不和、聚少離多,父母時不時爆發的沖突讓L 同學痛苦萬分。最初L 通過用皮鞭抽打家里豢養的土狗來發泄,而后開始砸東西,破壞家具,甚至用拳頭不斷捶墻。

我的痛苦為哪般

“每次看到爸媽吵架就想直接沖進去,但是我知道我又改變不了什么,所以我忍下來了,但是越忍越難受,滿肚子的話沒人可以說……”L始終認為是因為自己的成績不佳、表現不好導致父母關系不和,所以即便覺得他們吵架不對,也沒有勇氣正面應對,反而自怨自艾,內心的負罪感不斷加重。

L傷心難受的時候,父母沒能及時地給予關注。父母只關注考試成績,對于他的情感需求比較漠視,常常用“小孩子沒事的,過一會兒就好了”來安慰自己,敷衍孩子。長此以往,L在父母這里得不到歸屬感和安全感,面對父母的溝通之門也就此關閉。

L性格內向,缺乏在同輩交往中的成功體驗,“沒什么好聊的”是他最常對同班同學的回應,同輩的幫助在他這兒屢屢碰壁;而父母不僅不能充當減壓閥,反而不斷增加負面壓力,得不到長輩的正向引領和扶助;因為缺乏理解和支持,難受的時候只能攻擊自己,自我療傷,隨著情感的不斷壓抑,痛苦的爆發變得愈發劇烈。

談話片段節選1:

我:L同學,我看到你手上有很多劃痕,看著很心疼,不知道我可以幫你什么?

L同學:我也知道這么劃自己不對,但是不劃心里很難受,真的受不了……

我:能和我說說你看到父母吵架時的感受嗎?

L 同學:我當時生氣極了,想直接沖進去,但是我知道我又改變不了什么,反而會被爸爸媽媽訓斥,而且他們吵架也肯定是我的原因,所以我忍下來了,但是越忍越難受,又沒人可以說……

我:嗯,能感受到,真的挺不容易的,如果你不介意的話,能和我說說嗎?

L 同學:唉……(頭埋得很低,抽泣狀,低聲說了這段經歷……)

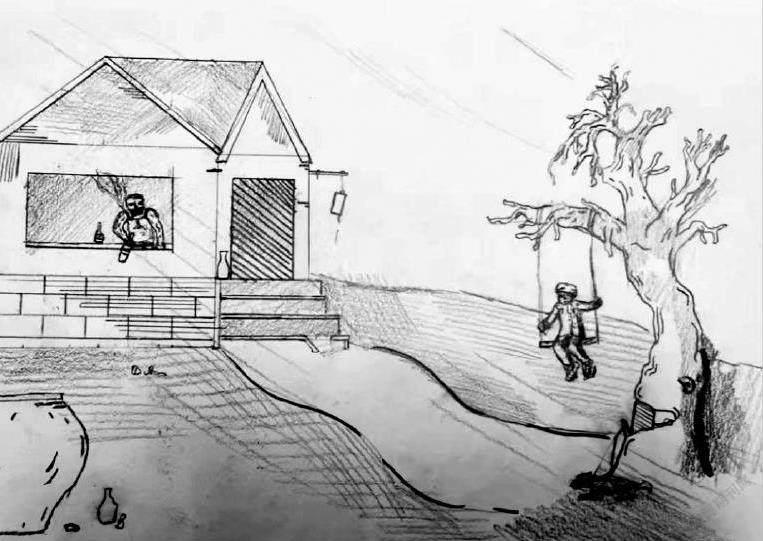

圖1:L 同學描繪的家庭狀態

(L同學在枯樹上蕩秋千,其父在家中獨自抽煙,沒有出現母親的形象)

(一)探尋原因,接納不完美

我與L 探討其父母發生沖突的原因,“除了因為你的成績,其他的事情他們就沒發生過爭執嗎?”得到“他們也會經常因為誰做家務,經濟收入,撫養老人的事情吵架”這樣更為客觀的回答。從而幫助L 發現更加理性的原因,繼而仔細分析家庭的現狀,接納不完美的自己和家庭。

談話片段節選2:

我:你認為是自己的原因而使得父母關系不和,是這樣嗎?

L同學:難道不是嗎?媽媽經常說費心費力掙錢供我讀書,成績卻一塌糊涂,連普高都沒考上,對我失望透了……所以他們經常吵架,說沒教育好我,這樣的家庭以后都沒啥希望……

我:除了說你的成績之外,其他的事情他們就沒發生過爭執嗎?

L同學:呃……好像也不是,他們也會經常因為誰做家務,經濟收入,撫養老人的事情吵架。

我:嗯嗯,所以你覺得父母關系不和,更多地是因為什么原因呢?

L同學:他們不和應該有很多原因,我成績不好可能只是原因之一。但是我總覺得辜負了他們的期待,我是個沒用的人……

我:你說自己“沒用”?我有點疑惑,我剛才聽到你為了讓自己不辜負父母的期待,其實也做了很多努力不是嗎?我想聽聽你的“努力故事”。

L同學:是嗎,你真的想聽?我一直想著努力和慢慢行動,但好像沒什么結果。

我:是啊,我想你真的在暗暗努力,也希望這種努力被父母和老師“看見”吧?

L同學:嗯嗯,那我說說看。

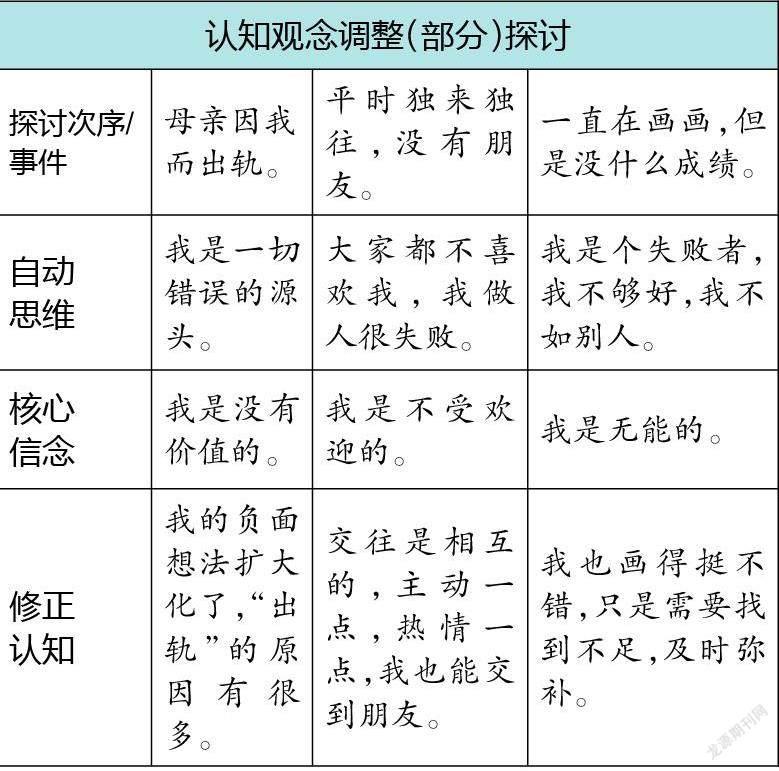

表1:認知觀念修正記錄表

(二)消退破壞,重塑習慣

消除了不理性認知之后,我和L 探討情緒管理的知識,幫助L 明確“扔東西,捶墻”都是不合理的情緒發泄方式,通過體驗運動、音樂放松、找人傾訴、擊打假人等方式來代替破壞性的方式進行情緒發泄,幫助L 逐漸學會合理的發泄方式。同時,在班中積極參與戶外團輔,參加學校跑操、陽光大課間等活動,在體育運動中釋放負面情緒。每隔一周我會與L一起針對他遇到的負面情緒進行分析,并對L 采取的應對方式進行討論,不斷地嘗試在“情緒爆發臨界點”之前去尋找可行的發泄方式,不斷強化和鼓勵,最終培養新的情緒發泄習慣。

談話片段節選3:

我:你什么時候會“劃手臂”,這是種什么感覺?

L同學:我心情難受的時候就會躲起來劃手臂,劃了之后會感覺很舒服。

我:當你的痛苦情緒還沒有達到臨界點的時候,你有沒有嘗試安撫自己?

L同學:我沒有認真地思考過這個問題,我可以怎么做呢?

我:你試著回憶下,以前你心情不好的時候是怎么處理的?

L同學:嗯……我會去踢球,用力往墻上踢,要么蒙著頭睡覺,睡醒了就會好很多……

我:那現在是不是也可以用這樣的方式?

L同學:嗯嗯,倒是可以去試試。那如果這些都沒有效果了怎么辦?

我:你可以試著用紅筆在身上劃線或者掐自己皮膚這樣傷害較小的方式來代替割傷的方式,或者撥打心理熱線傾訴一下,或者用其他轉移注意力的方法,因為自傷容易成癮,你不必強求自己立馬改變,但是你要有意識降低自傷的程度,減少自傷的頻率。

L同學:嗯嗯,我試試看……

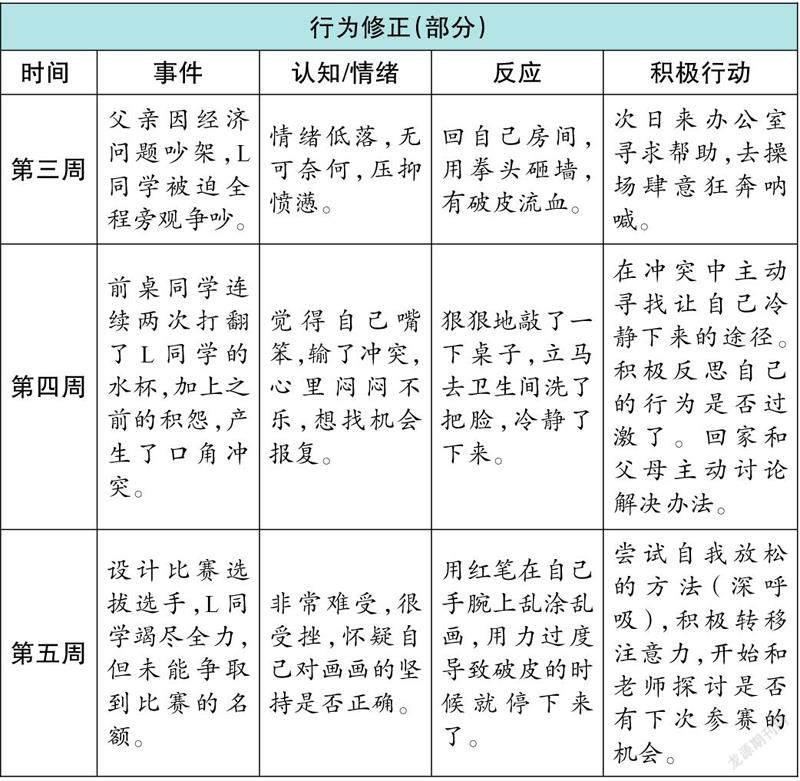

表2:行為修正記錄表

(三)家校互聯,共同幫扶

習慣的養成,在行為訓練之外,還需要認知上不斷地強化,知行合一。“心病還需心藥醫”,因為父母關系帶來的創傷還需要父母去努力縫合。為了更好地鞏固效果和幫助L 同學,我主動上門家訪與其父母交流,在建立家校信任的基礎之上,真誠地與其父母探討“親子關系”“孩子情緒發泄”等問題,從保護孩子身心健康的角度給家長提供建議,創造更有“安全感”的家庭環境。同時,也通過社區街道的志愿者組織,與該家庭取得了聯系,在親子關系、家庭成長上給予幫助和支持,更好地扶助孩子正向成長。

【基本成效】

前后9次交流訪談,歷時兩個月有余,L同學的情緒得到了明顯疏解,對許多事物的看法也有所改觀,能夠理性地接納“不完美”的自己和家庭,正常地投入學習,也逐漸開始與老師、同學交流溝通,逐步消退了不當的情緒發泄方式,提升了應對不良情緒的技巧和能力。在學校和社區的積極努力下,父母及時地意識到自身行為帶給孩子的傷害,做了積極有效的轉變,更多地關注其孩子的日常生活和心理狀態,家庭氛圍得到了明顯改善,L同學的社會支持力量也不斷增強,精神面貌煥然一新。

【經驗與啟示】

情緒管理能力不足,發泄方式不當一直是青少年群體中普遍存在的現象。通過對L 輔導過程的解構和分析,可以找到一定的流程性的方法去復制和應用。我們可以從“埃里克森人格八階段”理論出發,了解該階段孩子面臨的主要矛盾和成長困惑,從個體的具體事件出發,找到情緒的爆發原點,和學生深入探討背后的成因,按照“認知行為療法”的步驟,從“ 建立信任的交流關系”到“調整不合理的認知”,再到“ 嘗試培養合理的發泄方式”,“尋找社會支持合力”四個步驟完成從認知到行為的調節和訓練。同時,在班級中積極搭建學生相互交流的成長平臺,組織體驗成功的機會,在活動中提升學生的價值感和獲得感;同時加強家校聯系,暢通溝通平臺,借助家庭、學校和社區等社會支持力量,改善親子關系,提高學生的情緒管理能力。

編輯/苗嘉琳