2013-2019年武漢市衛生人力資源配置及公平性分析

肖 媛,葉 婷

(華中科技大學同濟醫學院醫藥衛生管理學院,湖北 武漢 430030)

國家“十四五”規劃中指出,“全面推進健康中國建設,把保障人民健康放在優先發展的戰略位置……為人民提供全方位全生命期健康服務[1]。”習近平總書記在全國衛生大會強調:“沒有全民健康,就沒有全面小康”[2]。優化衛生資源配置,提高衛生資源配置的公平性,是推進健康中國建設的前提條件。目前,衛生人力分布失衡現象普遍存在,衛生人力的數量以及分配的公平程度關系到衛生服務的有效性、可及性和可持續性,衛生人力資源的分配問題仍是世界各國關注的焦點。Gini系數作為判斷資源配置公平程度的研究工具,Philip Musgrove[3]和Saxena S[4]等人在1986年首次將其用于測定衛生資源的分布公平性。1994年,我國學者丁漢生、胡善聯首次用此方法研究1978-1989年的衛生配置公平性[5]。如今,Gini 系數在衛生領域已被廣泛運用,主要用于研究衛生資源分布的公平性[6-8]。本研究通過計算Gini系數并繪制洛倫茨曲線,對武漢市2013-2019年衛生人力資源基于區域常住人口、地理面積配置的公平性進行評價,以期為推進武漢市區域衛生人力資源合理配置提供參考。

1 資料與方法

1.1 研究資料

本研究中的武漢市各區人口、面積等數據來源于2014-2020年《武漢市統計年鑒》,2013-2019年武漢市衛生人力資源數據來源于《武漢市衛生計生統計年鑒》。2015-2019年武漢市醫師分類(執業醫師和執業助理醫師)數據來源于湖北省衛生信息平臺統計報表。武漢市有13個行政區,按距離城區的遠近可分為中心地區和遠城區,中心城區包括江岸區、江漢區、硚口區、漢陽區、武昌區、青山區和洪山區,遠城區包括東西湖區、漢南區、蔡甸區、江夏區、黃陂區和新洲區[9]。

1.2 研究方法

主要運用Gini系數分析基于人口和基于面積的公平性。Gini系數計算公式如下:

其中,G為Gini系數,n是被調查的區域數目,i為各個區域人均資源擁有量由小到大的排序號,Pi為武漢市以區域為單位的人口(面積)占武漢市總人口(面積)的份額,Yi為武漢市以區域為單位的衛生人員數占武漢市衛生人員總數的份額,Vi為每個區衛生人員數分別除以各區的人口(面積),將結果從小到大排序后Yi的累計數,即Vi為Y1到Yi的總和。Gini系數低于0.2為絕對公平,0.4為警戒線,超過0.5為非常不公平。以武漢市各區常住人口(區域面積)的累計數為橫坐標,各區各類衛生機構衛生人員累計數為縱軸,構成洛倫茨曲線,曲線離絕對公平線越近則說明越公平,否則為公平性不足。

2 結果

2.1 武漢市衛生人力資源配置

2.1.1 武漢市衛生人力資源總體發展情況

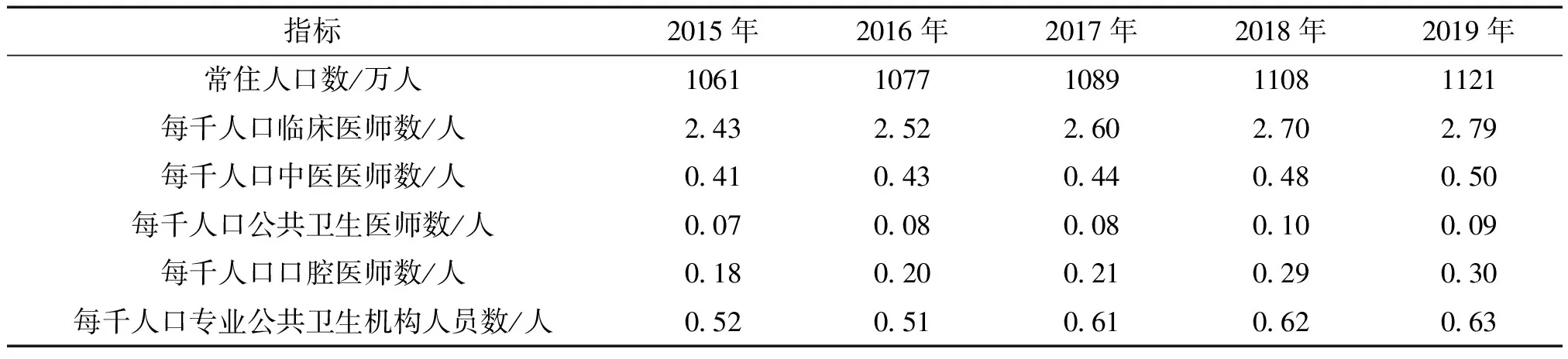

武漢市常駐人口數由2013年的1022萬人增長至2019年的1121.2萬人,年均增長率為1.94%。2019年武漢市每千常住人口衛生技術人員數、執業(助理)醫師數和注冊護士數分別達到12.6人、4.56人和6.27人,年均增長率分別為8.70%、9.77%和15.46%,見表1。

表1 2013-2019年武漢市衛生人力資源發展情況

2.1.2 執業(助理)醫師總體發展情況

武漢市的執業(助理)醫師總量呈逐年上升趨勢,截至2019年底,武漢市每千人口臨床醫師數、中醫醫師數、公共衛生醫師數和口腔醫師數分別為2.79人、0.5人、0.09人和0.30人。每千人口專業公共衛生機構人員數為0.63人。見表2。

表2 2015-2019年武漢市每千人口執業(助理)醫師數

2.2 武漢市衛生人力資源配置現狀

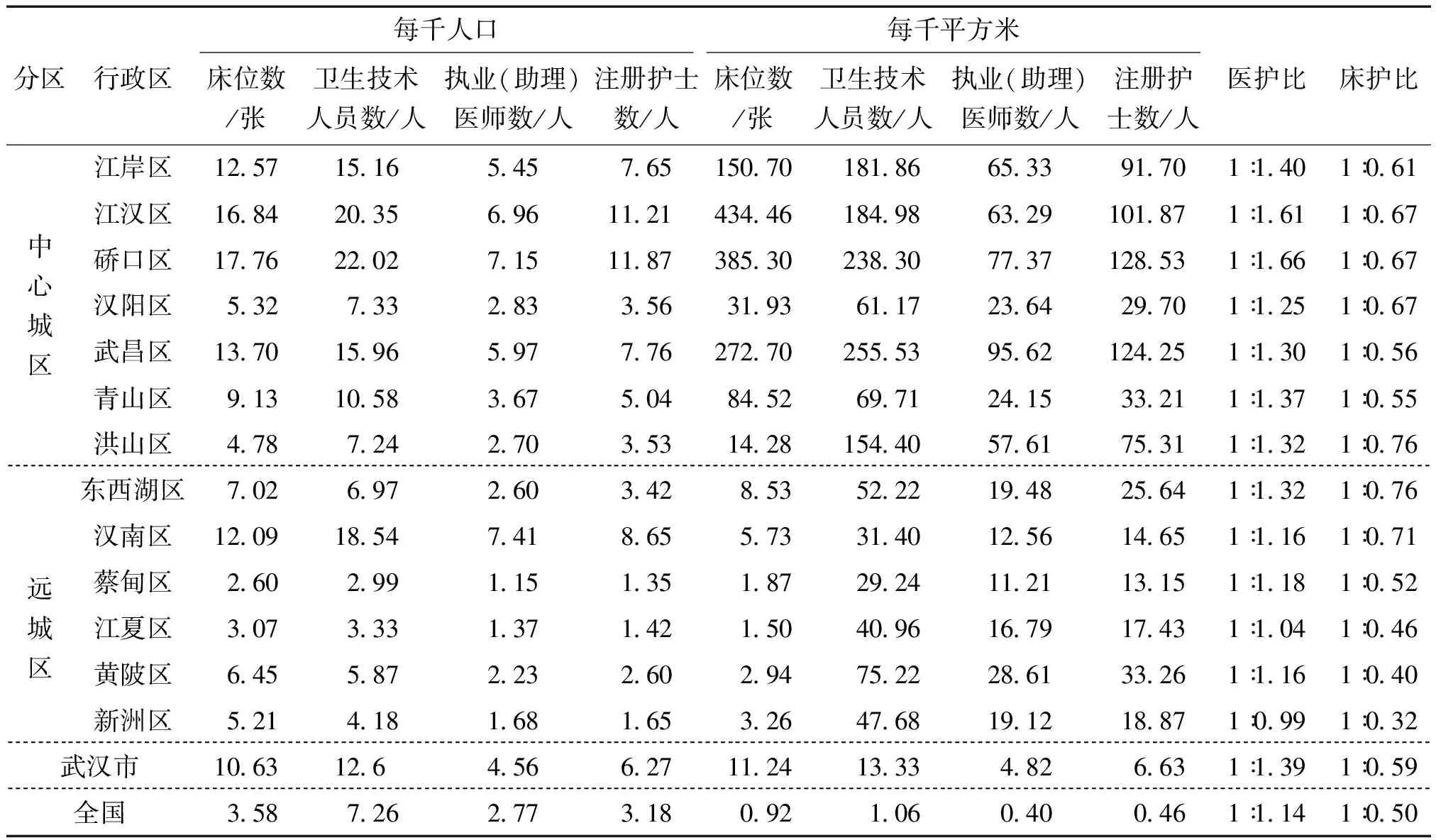

按照常住人口分布可看出,2019年末武漢市每千常住人口衛生技術人員數、執業(助理)醫師數、注冊護士數分別為12.6人、4.56人和6.27人,均優于全國平均水平(7.26人、2.77人和3.18人),隸屬于中心城區的硚口區每千常住人口分配的衛生技術人員數最多,為22.02人。但是漢陽區、青山區、洪山區以及遠城區均低于武漢市平均水平,隸屬于遠城區的蔡甸區最少,每千常住人口分配的執業(助理)醫師數為1.15人,見表3。

按地理面積分布來看,武漢市每千平方米衛生技術人員數、執業(助理)醫師數和注冊護士數分別為13.33人、4.82人和6.63人,均高于全國平均水平。其中中心城區中的硚口區及武昌區的每千平方米執業(助理)醫師數和注冊護士數明顯高于其他區域,武昌區的每千平方米執業(助理)醫師數高達95.62人,硚口區的每千平方米注冊護士數高達128.53人。總體來說各個區域的每千平方米衛生技術人員數、執業(助理)醫師數、注冊護士數均高于武漢市平均水平,只是遠城區的蔡甸區相比其他區域衛生人力資源配置較弱,見表3。

在醫護比指標上,武漢市2019年平均水平達到全國平均水平,但是按武漢市區域劃分來看,遠城區中的江夏區及新洲區未達到全國平均水平。在床護比指標上,絕大多數區域達到了全國的平均水平,遠城區中的江夏區、黃陂區、新洲區稍低于全國平均水平,其中最嚴重的是新洲區,醫護比、床護比最低,見表3。

表3 2019年武漢市衛生人力資源配置現狀

2.3 武漢市衛生人力資源配置公平性分析

2.3.1 基于洛倫茲曲線的衛生人力資源配置公平性分析

將2019年武漢市衛生人員數基于區域常住人口配置繪制洛倫茲曲線后發現,曲線的彎曲幅度注冊護士數>衛生技術人員數>衛生人員數>執業(助理)醫師數,但是總體上4條曲線均較為接近絕對公平線。

按地理配置繪制洛倫茲曲線后發現,衛生人員數、衛生技術人員數、執業(助理)醫師數、注冊護士數均離絕對公平線差距均較大。

2.3.2 基于Gini系數的衛生人力資源配置公平性分析

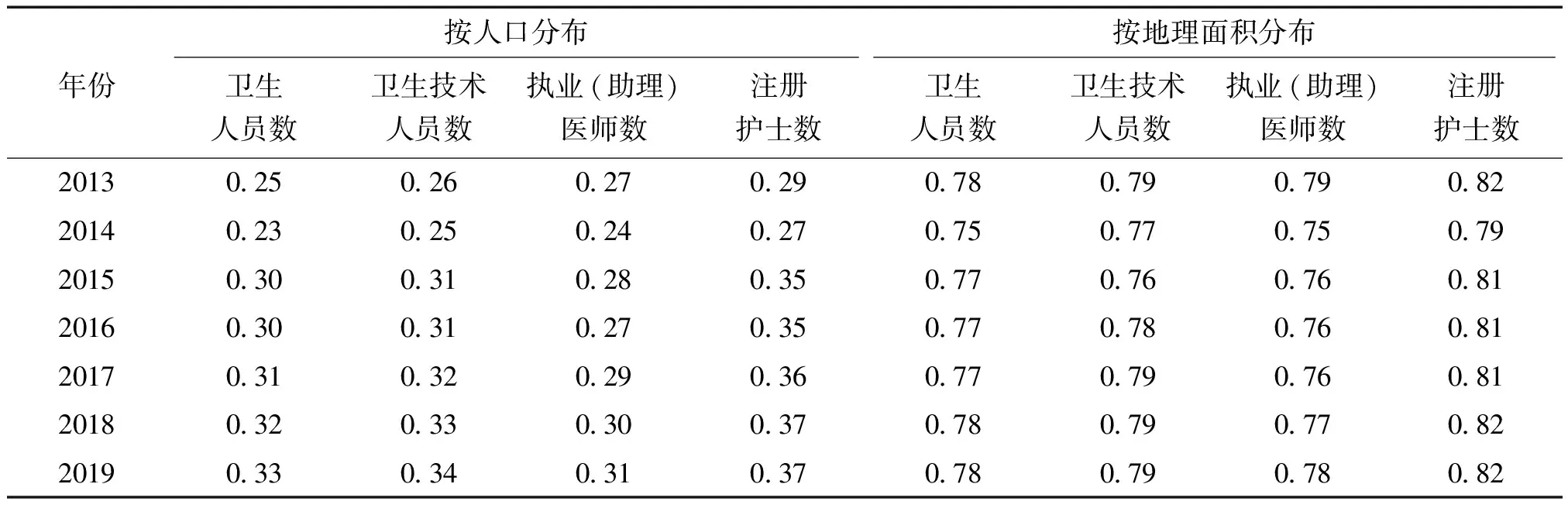

2013-2019年武漢市年按人口配置的衛生人員數的Gini系數均不大于0.35,從Gini系數的變化趨勢表明武漢市衛生人力資源基于區域常住人口配置呈較為公平的狀態,見表4。

2013-2019年武漢市年按區域地理面積配置的衛生人員的Gini均在0.7以上,長期位居警戒線以上,處于極度不公平狀態,尤其是注冊護士數,2019年高達0.82,見表4。

表4 2013-2019年武漢市衛生人力資源按人口、地理面積分布的Gini系數 單位:人

3 討論

3.1 武漢市衛生人力資源配置呈嚴重兩極分化

截至2019年12月,武漢市每千常住人口配備的床位數為10.63張、執業(助理)醫師數為4.56人、注冊護士數為6.27人,醫護比為1∶1.39,均已提前完成湖北省“十三五”規劃目標(6.3張、2.65人、3.3人),說明武漢市衛生人力資源總量已達到一定規模。長期以來對衛生資源相應的規劃與投入取得了階段性的進步,但是武漢市區域衛生人力資源的分布公平性存在較大的差距。衛生人力資源主要集中在中心城區,尤其是江漢區、硚口區、武昌區、江岸區更為集中,相比遠城區中的末位排名區域的衛生人力資源擁有量,兩者差距達幾倍甚至十幾倍。衛生人力資源朝中心城區傾斜,其原因可能與相應的區域人口、經濟發展水平、空間布局、每日人流量等因素相關。政府及相關部門更傾向于在中心城區、經濟發展較好地區投入更多的衛生資源,其他省市也有類似情況發生[11]。對衛生人力資源集中投入,這樣可以形成一定的規模效益,能將相應人才集中在一起,形成相應專長團隊,解決更多的疑難雜癥。但是這樣也會擠占邊緣城區的醫療衛生資源,不利于遠城區的醫療衛生網絡的構建,尤其是應對突發性公共衛生事件。

3.2 武漢市衛生人才發展不均衡,存在明顯短板和弱項

武漢市的公共衛生人員總量不足,全市公共衛生人員配置與國家標準之間存在差距,對于突發公共衛生事件,相應的衛生應急人才隊伍薄弱。2011年國家衛生部印發的《醫藥衛生中長期人才發展規劃(2011-2020年)》的通知強調:“到2020年,每千人口專業公共衛生機構人員達到0.83人”[12],武漢市的每千人口專業公共衛生機構人員數為0.63人,距離規劃要求還有一定距離,全市每千人口專業公共衛生機構人員平均缺員為0.20人,說明武漢市公共衛生人員在數量、配置方面存在一定問題。我國公共衛生人員主要集中在衛生院、疾控中心、醫院,對于基層衛生機構來說,公共衛生人員缺口很大。以社區衛生機構為例,它主要是以醫療為主,預防為輔,對公共衛生這部分不夠重視,這是導致其公共衛生人員缺乏的主要原因。同時工資福利待遇、經濟收入、晉升空間、專業地位、行政待遇等諸多因素,也會導致公共衛生人員不足。除此之外,疾控中心、大型醫院會虹吸一部分基層公共衛生人員,促使缺員情況進一步惡化。2016年《中醫藥發展“十三五”規劃》提出:“至2020年,每千人口衛生機構中醫執業(助理)醫師0.40人”[13],武漢市已經基本達到要求,但是中醫藥事業發展現狀與國民日益增長的醫療服務需求之間還存在不小差距[14],尤其體現在中醫類衛生人才的數量上,中醫執業(助理)醫師的數量影響居民的中醫藥服務可及性,居民中醫藥服務的可及性亟待提高,還需進一步提高中醫執業(助理)醫師總量。

4 建議

4.1 優化衛生人員區域配置,鼓勵和引導優質的社會資源到遠城區辦醫

武漢市的衛生人力資源總體傾斜于中心城區,相關部門需加強遠城區衛生人力資源配置的公平性,鼓勵優質的社會資源到遠城區辦醫,解決衛生人力資源區域分配不公平的問題。政府可以出臺稅收減免、項目補貼等相關政策,鼓勵社會辦醫療機構拓展遠城區市場,激勵社會辦醫療機構學習借鑒國內外領先的管理及經營模式,推動其發展形成規模效應,以填補遠城區衛生人力資源的空白。在引入優質的社會資源進入市場的同時,政府及相關部門應該完善社會辦醫療機構的“進出”機制,明確界定社會辦醫療機構的定位,監督及規范其經營行為,健全相關法律法規,使其做到有法可依、有法必依。

4.2 加強基層機構衛生人員引進,推動衛生人力資源的區域流動

為進一步加強基層衛生機構的人員建設,可以采取以下措施:第一,對于基層衛生機構衛生技術人員的招聘程序,可根據應聘人員數量、緊缺科室缺員情況相應調整開考比例,或者直接采取自主劃定合格線的辦法招聘,簡化流程、加快配齊基層醫療衛生人員;第二,對于應聘到基層衛生機構工作的全日制普通高等醫學院本科學歷的應屆畢業生,可由省級財政給予學費補償[15];第三,相關部門可以拿出一部分財政撥款對基層衛生人才進行專項補助,補助性質類似于“穩崗補貼”,激勵其扎根基層,穩定基層衛生人員隊伍。為解決衛生人力資源的失衡問題,還可以考慮將過剩的人力資源“南水北調”,轉移一部分到匱乏的區域。例如鼓勵醫師的多點執業,完善醫師多點執業的風險分擔機制[15],加強衛生人力資源的區域流動,以實現居民對優質衛生服務的需求。

4.3 完善緊缺性人才的引進及培養政策

國家“十四五”規劃強調,“建立穩定的公衛事業投入機制,加強公衛人才隊伍建設,提高監測預警處理機制以及應對能力”[1]。提高預警以及處理應對能力的關鍵是人才,應對公共衛生人才給予新的定位,將其視為人才儲備中的重點,并且在武漢人才發展規劃、經濟社會發展規劃、教育發展規劃和國家發展規劃中納入重點項目,補齊公共衛生方面的短板,全方位培養衛生監督、健康教育、精神衛生、婦幼保健等專業衛生機構人員。進一步完善各類衛生健康人才引進政策,制定科學合理的人才引進規劃,拓寬人才引進渠道,對于優質型緊缺人才,簡化人才引進程序,開通“綠色通道”,縮短人才落戶時間。面對中醫方面的短板,武漢市應完善人才培養機制,鼓勵有條件的高等院校增設中醫藥類專業,建立院校醫教協同的保障機制和運行機制,建立中醫藥創新型人才培養基地,深度挖掘老中醫專家的學術經驗,傳承名醫經驗。注意在引進人才的同時還需制定配套的育才政策,不斷提高培養質量。