基于DEA-BCC模型和Malmquist指數(shù)模型的我國西部地區(qū)醫(yī)療資源評價分析

王子釩,張玉聯(lián),羅仕偉,羅勇軍

(1.重慶師范大學(xué)地理與旅游學(xué)院,重慶 401331;2.陸軍軍醫(yī)大學(xué)陸軍衛(wèi)勤訓(xùn)練基地軍事醫(yī)學(xué)地理學(xué)教研室,重慶 400038)

2021年7月1日,國家發(fā)展改革委員會、國家衛(wèi)生健康委員會等印發(fā)的《“十四五”優(yōu)質(zhì)高效醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)實施方案中》(發(fā)改社會〔2021〕893號)指出:到2025年,基本建成體系完整、布局合理、分工明確、功能互補(bǔ)、密切協(xié)作、運行高效、富有韌性的優(yōu)質(zhì)高效整合型醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系,努力讓廣大人民群眾就近享有公平可及、系統(tǒng)連續(xù)的高質(zhì)量醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)[1]。西部大開發(fā)戰(zhàn)略于2000年開始實行,經(jīng)過數(shù)十年的時間,西部地區(qū)醫(yī)療資源配給在各方面都有所成就。但是我國西部占地面積大,人口密度低且布局分散等原因為該地區(qū)醫(yī)療資源配置帶來了諸多障礙。為探明我國西部省份醫(yī)療資源的利用現(xiàn)狀,同時為下一步戰(zhàn)略制定提供方向,本文通過數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法采用DEA-BCC靜態(tài)模型與DEA-Malmquist指數(shù)模型分別對西部12個省份2010-2019年的醫(yī)療資源使用情況進(jìn)行評價分析,綜合考慮資源配置的發(fā)展變化,優(yōu)化組合方案,為提高西部地區(qū)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量與資源配置效率提供參考依據(jù)。

1 資料與方法

1.1 資料來源

本文選取西部12個省份作為研究對象,包括內(nèi)蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆,省份選取標(biāo)準(zhǔn)取自于中國衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒地區(qū)分類。各項醫(yī)療資源的投入量、產(chǎn)出量、地區(qū)人口等相關(guān)數(shù)據(jù)分別來源于《中國衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒》《中國統(tǒng)計年鑒》[2,3]。

1.2 指標(biāo)選取

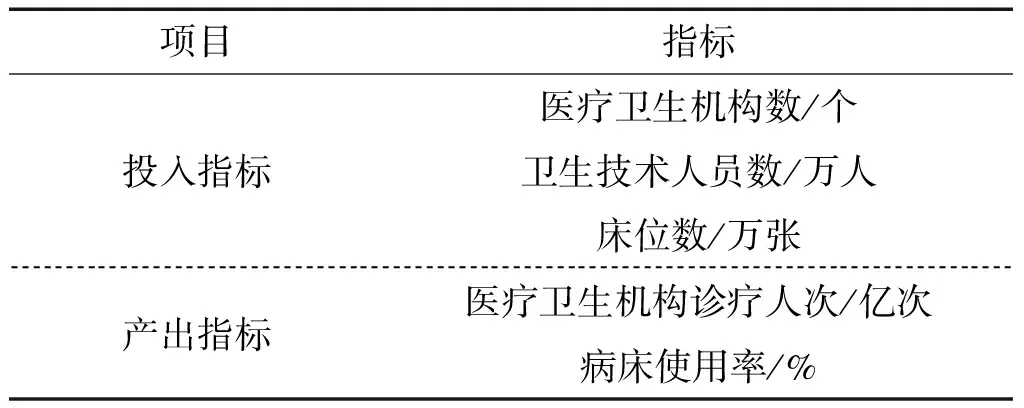

合理選取投入、產(chǎn)出指標(biāo)是DEA評價模型穩(wěn)定的關(guān)鍵。在查閱國內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)后篩選出部分指標(biāo),通過聚類分析且在滿足DEA評價模型對指標(biāo)數(shù)量、獨立性、穩(wěn)定性要求的前提下最終得出5個醫(yī)療資源評價指標(biāo),詳見表1[4-10]。

表1 投入與產(chǎn)出指標(biāo)

1.3 研究方法

數(shù)據(jù)包絡(luò)分析是運籌學(xué)和研究經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)邊界的一種方法。該方法一般被用來測量一些決策部門的生產(chǎn)效率,現(xiàn)在被廣泛應(yīng)用于醫(yī)學(xué)領(lǐng)域。

BCC模型是在初始CCR模型基礎(chǔ)上增加了約束條件,使投影的生產(chǎn)規(guī)模與被評價的DMU的生產(chǎn)規(guī)模處于同一水平,假設(shè)規(guī)模報酬可變的前提下將純技術(shù)效率從綜合效率中剝離出來,以此來貼近實際情況,其作用在于計算分析同一時期各單位的生產(chǎn)效率[11]。

DEA-Malmquist指數(shù)模型可以測度多個決策單元在一定時期內(nèi)效率的動態(tài)變化,用來反映生產(chǎn)效率與技術(shù)水平之間的變化程度。最終結(jié)果若M>1,說明決策單元的生產(chǎn)效率相較于之前取得了一定提高;若M<1,則說明決策單元的生產(chǎn)效率正在降低,需要進(jìn)行調(diào)整和升級[11,12]。

通過EXCEL建立西部地區(qū)2010-2019年醫(yī)療資源投入、產(chǎn)出數(shù)據(jù)庫,將其導(dǎo)出為文本格式,借助DEAP 2.1計算評價指數(shù),最終結(jié)果以表格形式輸出。

2 結(jié)果

2.1 西部地區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生資源分布情況

面板數(shù)據(jù)顯示,在2010-2019年除個別年份外,西部所有省份3項醫(yī)療資源投入指標(biāo)均呈現(xiàn)逐年遞增的態(tài)勢,平均增長率分別為0.9%、7.4%、0.8%,詳見表2。四川省醫(yī)療資源占有量位居首位,陜西、廣西、云南3省的投入增幅相當(dāng)位于西部地區(qū)前列,西藏、青海、寧夏3省10年間均處于醫(yī)療資源排名的末尾,先前投入較少且增幅緩慢。在診療人次和病床使用率方面也呈現(xiàn)出類似的狀況。

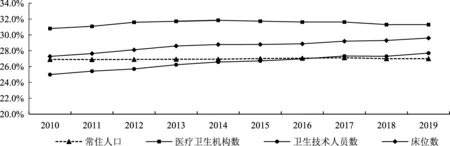

圖1中,西部地區(qū)總?cè)丝谡既珖丝诒戎氐?7%,醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)和床位數(shù)的占比均位于人口占比之上,衛(wèi)生技術(shù)人員的占比在2017年也實現(xiàn)了超越。雖然西部地區(qū)三項醫(yī)療資源占比增幅較小但始終保持逐年上升的趨勢。

圖1 2010-2019年西部地區(qū)各指標(biāo)占全國總數(shù)的比值

2.2 西部地區(qū)2019年BCC靜態(tài)模型分析

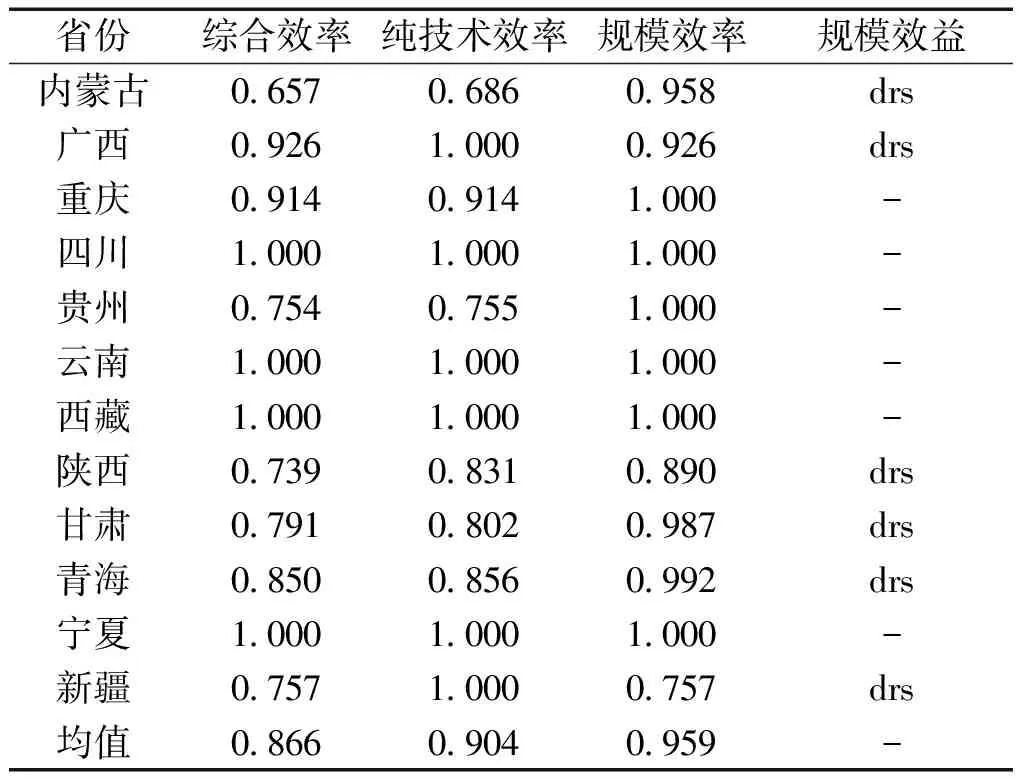

結(jié)果顯示,2019年DEA有效地區(qū)包括重慶、四川、貴州、云南、西藏、寧夏6個省份,占總量半數(shù)。其余省份均為DEA無效,即存在資源冗余、產(chǎn)出不足、規(guī)模不合理等問題。其中綜合效率最低的是新疆,其次是陜西。內(nèi)蒙古、廣西、陜西、甘肅、青海、新疆處于規(guī)模報酬遞減,表明這6個地區(qū)存在投入高于產(chǎn)出的現(xiàn)象,見表3。

表3 2019年西部省份醫(yī)療資源評價

2.3 基于Malmquist指數(shù)的西部12省市自治區(qū)的衛(wèi)生資源配置效率的動態(tài)分析

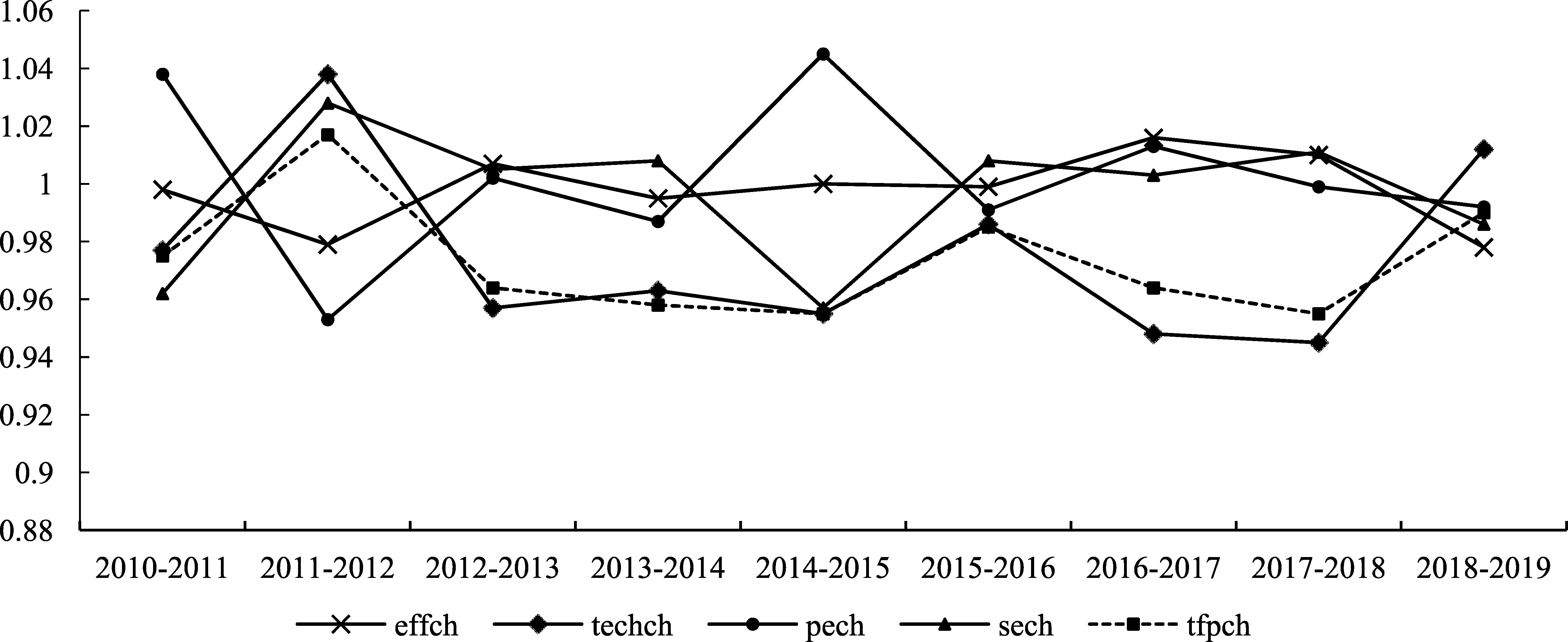

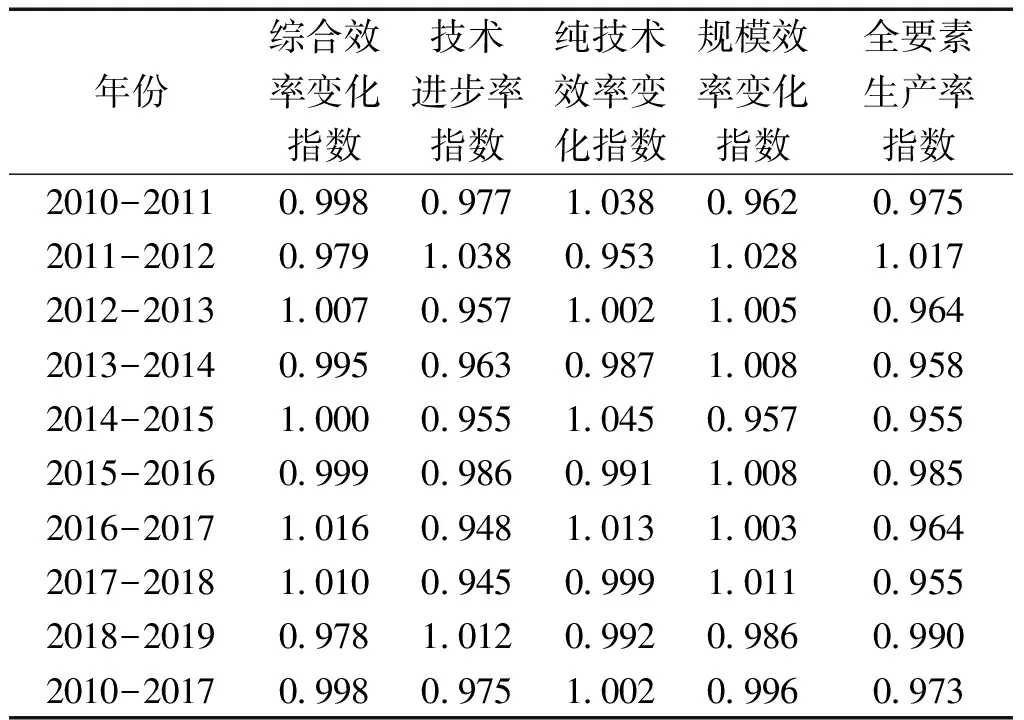

西部地區(qū)醫(yī)療資源配置效率總體呈遞減趨勢。雖然個別年份的數(shù)值有所回升,但全要素生產(chǎn)率指數(shù)始終未突破1,說明2012-2019年西部醫(yī)療資源配置效率并不理想。圖2顯示,西部地區(qū)醫(yī)療資源全要素生產(chǎn)率指數(shù)隨技術(shù)進(jìn)步指數(shù)的變化而上下波動且聯(lián)系緊密。規(guī)模效率變化指數(shù)始終高于全要素生產(chǎn)率,但前者對其影響并不明顯,見表4。

圖2 2010-2019年西部地區(qū)Malmquist指數(shù)模型指標(biāo)分解

表4 2010-2019年西部地區(qū)基于Malmquist指數(shù)模型的相關(guān)效率變動情況

3 討論

3.1 西部地區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)成果顯著

根據(jù)第五次和第六次人口普查數(shù)據(jù)對比顯示,相較于五普數(shù)據(jù),2001-2010年西部地區(qū)總?cè)丝谏蠞q了3.1%,而總死亡人數(shù)下降了5.1%。在西部大開發(fā)戰(zhàn)略開始到2010年的10年中,西部地區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)得到了長足發(fā)展,死亡率大幅下降;在2010-2019年西部所有省份的醫(yī)療資源投入均呈增長態(tài)勢,個別省份的漲幅接近30%。

3.2 西部地區(qū)醫(yī)療資源分配不合理

結(jié)果顯示:以四川為首的第一梯隊在3項投入指標(biāo)中占據(jù)了西部的醫(yī)療資源總量近1/3,其次是以內(nèi)蒙古、廣西、重慶、貴州、云南等8個省份組成的第二梯隊,最后是以西藏、青海、寧夏組成的第三梯隊,這3個省份醫(yī)療資源占比最少。四川省作為西部地區(qū)的發(fā)達(dá)省份及西南地區(qū)的經(jīng)濟(jì)重鎮(zhèn),其龐大的人口和較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實力對醫(yī)療資源投入存在著虹吸效應(yīng)。四川省擁有西部最優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療資源其數(shù)量也遠(yuǎn)超其他省份數(shù)倍,在這種情況下會產(chǎn)生大量跨區(qū)域就醫(yī)患者,這不僅會加重本地醫(yī)院的工作負(fù)荷,還會造成周邊地區(qū)醫(yī)療資源閑置和技術(shù)水平停滯,以及出現(xiàn)醫(yī)療資源大量冗余的現(xiàn)象。

3.3 醫(yī)療衛(wèi)生資源投入量大,投入結(jié)構(gòu)有待調(diào)整

根據(jù)靜態(tài)BBC模型的評價結(jié)果,除新疆的規(guī)模效率較低之外,西部其他省份的規(guī)模效率普遍偏高,提示在醫(yī)療資源投入方面已達(dá)到較高水平,但是高水平的規(guī)模效率并沒有帶來醫(yī)療資源配置效率的上升,純技術(shù)效率低于規(guī)模效率,提示技術(shù)與管理層面的問題是目前制約西部地區(qū)醫(yī)療資源使用率提高和衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的最大障礙。隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略的穩(wěn)步推進(jìn),西部地區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)有了跨越式發(fā)展,人均享有的醫(yī)療儲備也在日益增多,但是西部地區(qū)依然是我國多數(shù)疾病的高發(fā)地,其原因可能與缺乏先進(jìn)的診療設(shè)備、治療方法和治療理念,診療制度缺乏靈活性以及居民傳統(tǒng)的衛(wèi)生觀念等有關(guān)。

3.4 西部地區(qū)全要素生產(chǎn)率隨技術(shù)進(jìn)步率變化而變化

圖2顯示,西部地區(qū)醫(yī)療資源全要素生產(chǎn)率指數(shù)隨技術(shù)進(jìn)步指數(shù)的變化而上下波動且聯(lián)系緊密,而這10年期間只有2012年實現(xiàn)了醫(yī)療資源配置效率的進(jìn)步。規(guī)模效率作為另一個計算全要生產(chǎn)率的指數(shù)則一直處于較高的水平。各項指數(shù)的變化趨勢表明西部醫(yī)療資源配置效率主要受技術(shù)進(jìn)步率的影響。西部地區(qū)從國家常年的對口援助中積攢了一定規(guī)模的醫(yī)療資源儲備,決定該地區(qū)醫(yī)療資源配置效率能否充分發(fā)揮的關(guān)鍵因素不再是單純的資源補(bǔ)充,而是醫(yī)療技術(shù)與管理層面的幫扶。現(xiàn)階段醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)層面的進(jìn)步是實現(xiàn)西部地區(qū)醫(yī)療資源配置高效的關(guān)鍵因素。

4 建議

4.1 優(yōu)化西部地區(qū)醫(yī)療資源總體布局,協(xié)調(diào)地方間的資源配置

從整體上看西部地區(qū)醫(yī)療資源的持續(xù)投入并不能有效提高利用效率增加產(chǎn)出,因此應(yīng)該把工作重點轉(zhuǎn)移到現(xiàn)有資源調(diào)整和未來資源投入的配置優(yōu)化上來,在避免資源浪費的前提下將高質(zhì)量資源分配到各個省份以減輕核心地區(qū)的醫(yī)療壓力,也使得周邊地區(qū)醫(yī)療資源充分利用。從人口密度分布,經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平,醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施等方面制定合理的指標(biāo)來衡量西部各個省份所獲取的醫(yī)療資源數(shù)量,兼顧效率與公平的原則。

4.2 加速提升西部地區(qū)醫(yī)療技術(shù)和衛(wèi)生管理的核心競爭力

西部地區(qū)醫(yī)療資源全要素生產(chǎn)率的高低主要取決于醫(yī)療技術(shù)的進(jìn)步與否,現(xiàn)階段實現(xiàn)醫(yī)療資源高效配置不能依靠簡單的資源投入,要將醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的重心轉(zhuǎn)移到技術(shù)進(jìn)步上來,可針對醫(yī)療器械及研發(fā)環(huán)境進(jìn)行重點配置。及時檢查更新醫(yī)療設(shè)備和器械,縮短檢修、回收周期,避免物資浪費;建立設(shè)施完備的培訓(xùn)基地,為引進(jìn)和培育新興人才提供環(huán)境保障;提高地方醫(yī)護(hù)人員的專業(yè)知識和總體水平,定期開展培訓(xùn),合理調(diào)整人員分配結(jié)構(gòu);加速構(gòu)建“分級診療”制度,以信息產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)衛(wèi)生事業(yè),建立地區(qū)間的醫(yī)療數(shù)據(jù)庫,為實現(xiàn)醫(yī)患數(shù)據(jù)資源共享、信息互通提供技術(shù)平臺。

4.3 順應(yīng)發(fā)展,把握機(jī)遇

西部大開發(fā)戰(zhàn)略至今已進(jìn)行了20年之久,從大面積援助到對口幫扶,西部地區(qū)已經(jīng)積攢了一定醫(yī)療衛(wèi)生儲備。大數(shù)據(jù)時代即將來臨,“健康中國2030”的政策逐漸提上日程,“十四五”優(yōu)質(zhì)高效醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)實施方案也已出臺,西部地區(qū)要順應(yīng)時代的發(fā)展,抓住機(jī)遇,積極配合對口幫扶的東部省份,加強(qiáng)溝通和交流,重視設(shè)備的更新?lián)Q代和人才的引進(jìn)培養(yǎng)工作,加快構(gòu)架“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”背景下的分級診療制度,強(qiáng)化數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)在醫(yī)療各環(huán)節(jié)中的應(yīng)用,從而提高就診效率,減輕核心地區(qū)的壓力,帶動周邊地區(qū)衛(wèi)生事發(fā)展,減少醫(yī)療資源的冗余,進(jìn)而提高西部地區(qū)醫(yī)療資源配置的整體效率,為實現(xiàn)“健康中國2030”注入動力。