石生黃堇種子生理及萌發特性△

于尚平,郭巧生*,趙開軍,刁和芳,劉麗,劉暢,景定坤,朱瑩瑩

1.南京農業大學 中藥材研究所,江蘇 南京 210095;

2.南京中山制藥有限公司,江蘇 南京 210000

巖黃連為罌粟科紫堇屬植物石生黃堇Corydalis saxicolaBunting.的全草,味苦,性涼,具有清熱解毒、利濕、止痛止血之功效,主治肝炎、口舌糜爛、火眼等[1-2],是廣西西北山區治療肝炎和肝硬化等疾病的常用藥[3]。目前,對其研究主要集中在化學成分、藥理方面,在種植栽培方面只有一些經驗總結。例如,蔣水元等[4]對不同品種、著生部位、貯藏方法的石生黃堇種子進行初步探索研究;李翠等[5]在此基礎上發現石生黃堇種子僅在收獲后3 個月內有活力,種子萌發率只有15%~30%;陳曉英等[6]對石生黃堇光合特性進行了系統研究;王冬梅等[7]初步探索了藥材產地加工方法對巖黃連品質的影響。對種子萌發特性、資源分布、生長發育規律、有效成分的積累規律等方面研究較少,缺乏系統深入的試驗研究。隨著石生黃堇的藥用價值被發掘,其市場需求量不斷擴大,野生資源無法滿足市場需求。在人工栽培試驗中發現,石生黃堇繁殖系數低下,這是其規范化栽培的主要障礙。因此,本課題組對石生黃堇種子生理及萌發特性進行了系統研究,旨在為其規范化栽培提供參考。

1 材料

1.1 樣品

于2021 年5 月采自廣西壯族自治區河池市東蘭縣的栽培植物,經南京農業大學中藥材研究所郭巧生教授鑒定為石生黃堇Corydalis saxicolaBunting.種子,采收后室內自然晾干。

1.2 儀器

DVM6a 型超景深顯微鏡[茂盛實業(上海)有限公司];19 cm×14 cm 發芽盒(南京晶格化學科技有限公司);GXZ-260B 型智能型光照培養箱(寧波江南儀器廠);BMS-120.4型分析天平(上海卓精電子科技有限公司);DELTA 320型pH計[梅特勒-托利多儀器(上海)有限公司]。

1.3 試藥

鹽酸(批號:160725196H)、氫氧化鈉(批號:20210406)均為分析純,購于國藥集團化學試劑有限公司。

2 方法

2.1 外形基本特性

取石生黃堇種子20 粒,觀察種子形狀、色澤、光滑度、質感等,在超景深顯微鏡下測量種子大小,總結種子形態特征。

2.2 吸水率的測定

取石生黃堇凈種子0.3 g,置于燒杯中,加入蒸餾水30 mL 自然吸漲,定期用吸水紙吸干種子表面水分后稱質量,直到最后2 次測定值相差不超過0.05 g為止,3次重復,按公式(1)計算吸水率。

2.3 萌發抑制物的生物測定

取粉碎的石生黃堇種子3 g置于錐形瓶中,加入蒸餾水20 mL,保鮮膜封口后在4 ℃冰箱內浸提,每隔6 h 振蕩1 次,浸提24 h 后取出,作為第1 天的浸提液,將含有種子粉末的錐形瓶中再加入蒸餾水20 mL,按上述方法反復浸提至第3天。將浸提液用于白菜種子發芽試驗,以等體積蒸餾水為對照(CK),統計白菜種子的萌發情況。將浸提液存放于4 ℃的冰箱中貯藏備用。

2.4 休眠特性檢驗

取健康飽滿的石生黃堇種子,去除種皮后置于鋪有濾紙的培養皿中,放于15 ℃/25 ℃(模擬自然的變溫條件即1 d 內將種子置于25 ℃條件下12 h、15 ℃條件下12 h,如此反復循環)黑暗條件下培養,觀察種子的萌發情況。

2.5 不同發芽條件下種子發芽率測定

2.5.1適宜浸種時間的確定 選取飽滿、大小基本一致的石生黃堇種子,在室溫條件下分別浸種24、36、48、60、72 h,于15 ℃/25 ℃黑暗條件下砂床進行發芽試驗。

2.5.2適宜發芽床的確定 選取飽滿,大小基本一致的石生黃堇種子,室溫條件下用蒸餾水浸種60 h,分別置于以下發芽床,于15 ℃/25 ℃黑暗條件下進行發芽試驗。各處理如下:1)在培養皿中鋪上2 層濕潤的濾紙,置種;2)在培養皿上鋪2 層濕潤并消過毒的無紡紗布,置種;3)在培養皿上鋪2 層濕潤并消過毒的無紡紗布,置種,然后在種子上面鋪1層紗布;4)在培養皿中放入過60 目篩并用高溫消毒的細砂20 g(砂水體積比為4∶1),置種;5)把濾紙折疊,將種子置于褶溝處。

2.5.3適宜溫度和光照的確定 選取飽滿、大小基本一致的石生黃堇種子,種子洗凈后,用蒸餾水浸種60 h,吸水紙吸干種子表面水分。設計10、15、20、25、30 ℃及10 ℃/20 ℃、15 ℃/25 ℃ 7 個處理,并將各溫度處理的種子分別放在光12 h/暗12 h(光照強度為弱光)、全黑暗條件下,定期澆水,觀察種子萌發情況。

2.5.4適宜pH 的確定 選取飽滿、大小基本一致的石生黃堇種子,室溫條件下自來水浸種60 h,吸水紙吸干種子表面水分,分別用鹽酸和氫氧化鈉配制酸性和堿性母液,將酸堿母液及pH 為7 的蒸餾水分別加入砂床(砂子用去離子水清洗3 遍,于121 ℃條件下進行高溫滅菌處理)上,調節濕砂的pH 為5.0、6.0、7.0、8.0 和9.0(用pH 計測定),于15 ℃/25 ℃黑暗條件下進行發芽試驗。

2.6 不同貯藏方式對石生黃堇種子萌發的影響

選取剛采收的飽滿、大小基本一致的石生黃堇種子,在室溫條件下自然干燥3~5 d 后,按以下4 種方式貯藏。1)4 ℃低溫干藏:種子置于紙袋中,于4 ℃冰箱中貯藏;2)4 ℃低溫砂藏:將洗凈的河沙篩成粗砂(18 目)和細砂(40 目),經高溫滅菌(121 ℃,30 min)后,在容器底部鋪粗砂3~5 cm,再鋪細砂5~10 cm,將石生黃堇種子裝入紗布網袋中,平鋪于細砂上,再蓋細砂5~10 cm,細砂相對濕度為15%左右,用保鮮膜封住容器,打孔透氣,將容器置于冰箱中;3)15 ℃非密閉干藏:種子放入袋中,于15 ℃條件下貯藏;4)15 ℃密閉干藏:種子放入種子袋中,置于密閉的塑料貯藏罐中,于15 ℃下進行貯藏。

2.7 測定指標

以種子根莖處胚芽伸出2 mm 時的天數作為初次計數時間,以種子萌發數達到最高、以后再無萌發種子出現時的天數作為末次計數時間,采用公式(2)~(3)計算發芽勢、發芽率。

2.8 數據分析

采用Microsoft Excel 2019 軟件對數據進行處理和繪圖,采用SPSS 24 軟件對數據進行差異顯著性檢驗。

3 結果

3.1 石生黃堇種子及果莢基本特性

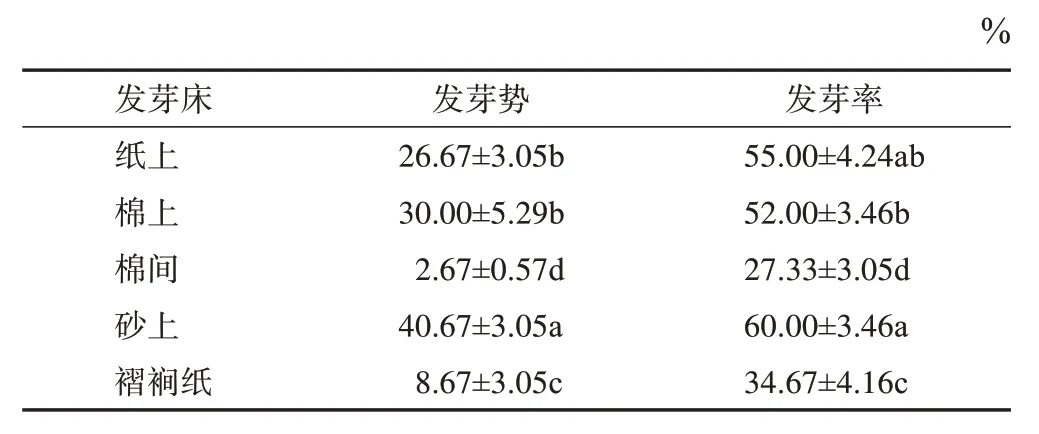

如圖1A~B所示,石生黃堇種果為蒴果,長3.0~5.1 cm,扁條形或線形、略彎曲,成熟時2 瓣裂,內含種子20~30粒。如圖1C~D 所示,石生黃堇種子長0.91~1.12 mm,寬1.20~1.41 mm,厚0.62~0.76 mm,腎形或橢圓形,表面黑色或棕黑色,有光澤,種皮堅硬,有致密的蠟質層和角質層,表面為網紋型紋飾,種臍位于干截面的中間,略凹陷,其上有白色或淺黃色雞冠狀的油質體種阜,種孔位于種臍旁邊,被種阜所覆蓋。

圖1 石生黃堇果莢及種子形態

3.2 石生黃堇種子吸水曲線

由圖2 可知,石生黃堇種子吸水過程大致可以分為3 個階段:第1 階段為0~2 h,是種子急劇吸水的階段,吸水率已近50%;第2 階段為2~22 h,此階段為種子緩慢吸水的時期,種子吸水量緩慢增加;第3 階段22 h 之后,種子吸水率基本上處于穩定狀態,吸水率達到70%以上。由此看出,石生黃堇種子雖質地堅硬,種皮革質,但是其吸水無障礙,在24 h 內基本上可以達到飽和狀態,滿足種子萌發所需要的水分。

圖2 石生黃堇種子吸水曲線

3.3 石生黃堇種子萌發抑制物的生物測定

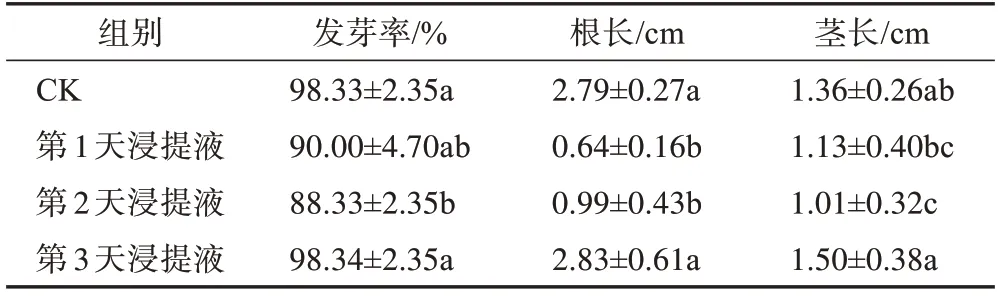

第2 天的種子浸提液對白菜種子發芽率、根長、莖長抑制作用最強,與CK、第3 天差異有統計學意義(P<0.05),由此可以推斷出,種子中存在某種物質抑制其萌發,該抑制物質至少需要48 h 才能完全可以溶于水中,第3 天浸提液中白菜種子的發芽率、根長、莖長與CK 相差無幾,與第1、2 天差異有統計學意義(P<0.05),可能與某些易溶于水的萌發抑制物在浸提期間發生了水解、氧化、拮抗等作用有關。因此,將種子浸泡在水中48 h 以上,基本上能降解萌發抑制物(表1)。

表1 不同浸提時間對白菜種子發芽率、根長及莖長的影響(,n=3)

表1 不同浸提時間對白菜種子發芽率、根長及莖長的影響(,n=3)

注:同列不同小寫字母表示P<0.05;表2~6同。

3.4 石生黃堇種子休眠特性的檢驗

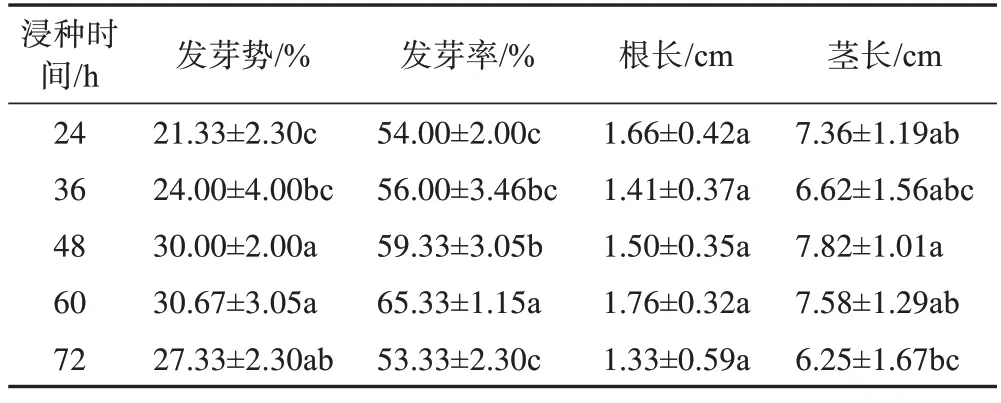

經過30 d培養,培養皿中的石生黃堇種胚均未發芽(圖3A),可以看出大部分種胚具有休眠性。如圖3B~C所示,種子存在形態發育不完全的現象。

圖3 石生黃堇種子胚發芽及發育狀態

3.5 不同發芽條件下種子發芽率的測定

3.5.1適宜發芽床的確定 砂上種子的發芽率最高為60.00%,紙上與砂上無明顯差異,而棉間種子的發芽率最低為27.33%(表2)。可能是石生黃堇種子細小,種子在棉間承受的阻力較大,種胚難以突破伸長,導致在棉間的發芽率最低。在實驗的過程中發現,砂上種子的啟動日期相較其他發芽床明顯提前,以棉為發芽床的種子發霉現象嚴重,可能與棉的保水性強、透氣性較差有關,故選擇砂床較為適宜。

表2 不同發芽床對石生黃堇種子萌發的影響(,n=3)

表2 不同發芽床對石生黃堇種子萌發的影響(,n=3)

3.5.2適宜浸種時間的確定 如表3 所示,在24~72 h,隨著浸種時間的增加,種子的發芽勢、發芽率均呈現先上升再下降的趨勢,且在浸種60 h 時,種子的發芽勢、發芽率均為最高,故選擇浸種60 h為宜。

表3 不同浸種時間對石生黃堇種子萌發的影響(,n=3)

表3 不同浸種時間對石生黃堇種子萌發的影響(,n=3)

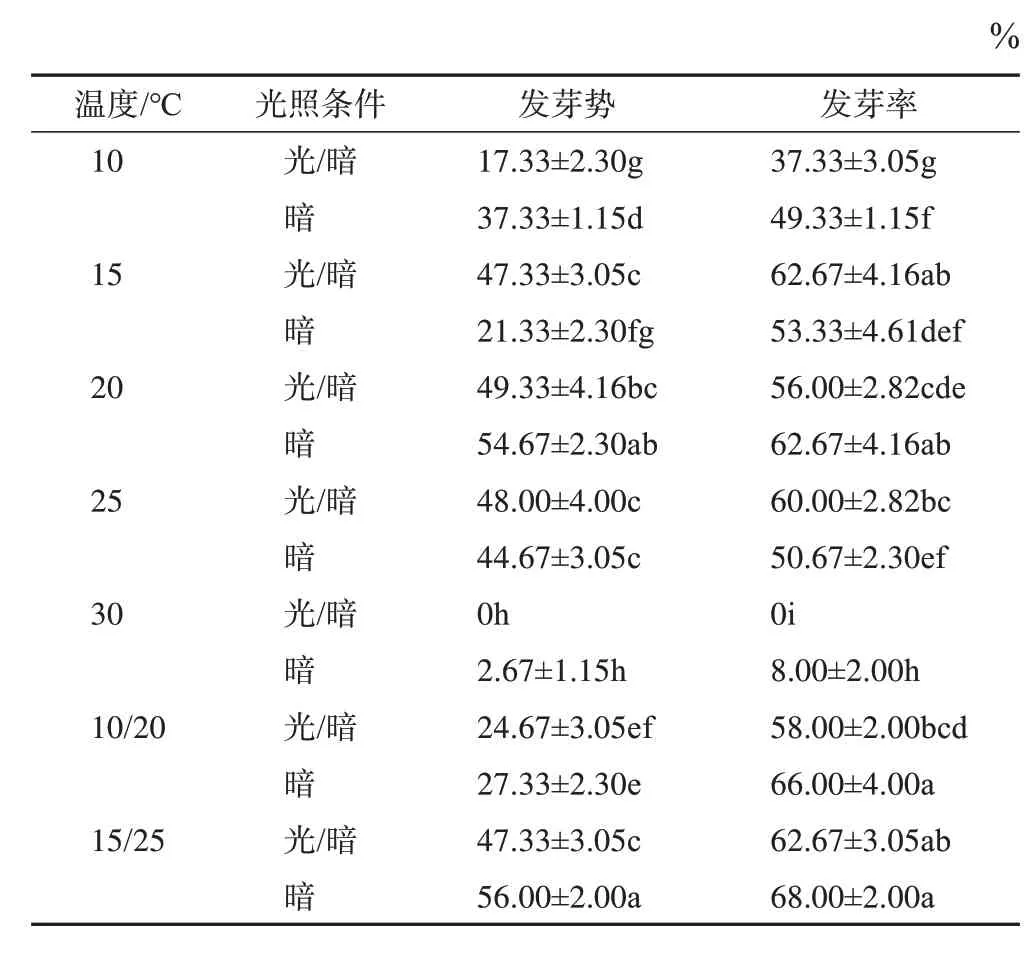

3.5.3適宜發芽溫度和光照 由表4可知,10~25 ℃條件下石生黃堇種子均可發芽,溫度高時發芽速度快,15 ℃/25 ℃黑暗條件下,發芽率最高為68%,且變溫條件下發芽率略高于恒溫條件下石生黃堇種子的發芽率。適宜溫度范圍內,光照與否對石生黃堇種子發芽率的影響不明顯,若溫度不適,光照為影響種子發芽的主要因素。

表4 不同溫度和光照條件下石生黃堇種子萌發情況(,n=3)

表4 不同溫度和光照條件下石生黃堇種子萌發情況(,n=3)

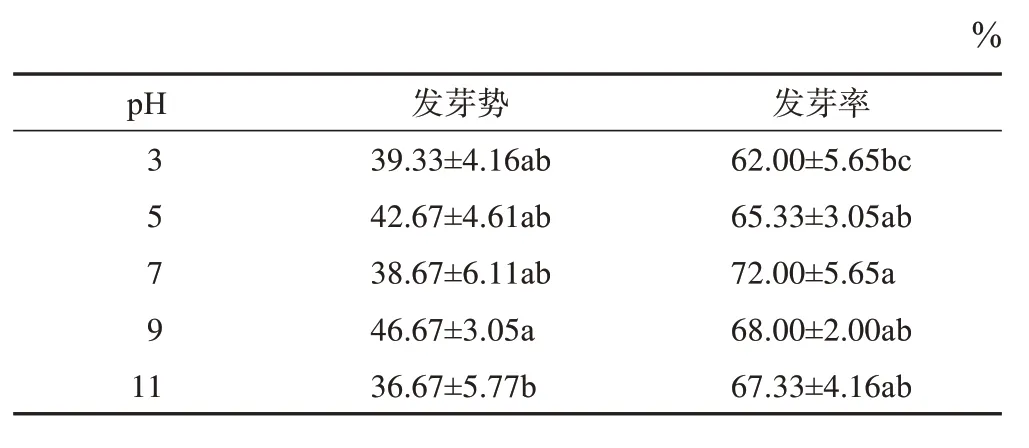

3.5.4發芽適宜pH 的確定 由表5 可知,在pH 3~11條件下,其發芽率先增加再下降,pH在5、7、9、11 發芽率差異無統計學意義,說明石生黃堇種子萌發對土壤酸堿度要求不嚴,在pH 為7 時發芽率最高,為72%。

表5 不同pH對石生黃堇種子萌發的影響(,n=3)

表5 不同pH對石生黃堇種子萌發的影響(,n=3)

3.5.5發芽初次和末次計數時間 從圖4 可知,石生黃堇種子啟動時間較晚,9 d 后才陸續發芽,第9~20 d發芽速度明顯加快,發芽20 d后,種子發芽速度明顯下降,并趨于平穩,整個發芽周期為1~23 d,第9天為初次計數時間,第23天為末次計數時間。

圖4 石生黃堇種子發芽率與時間的關系

3.6 不同貯藏方式對石生黃堇種子萌發的影響

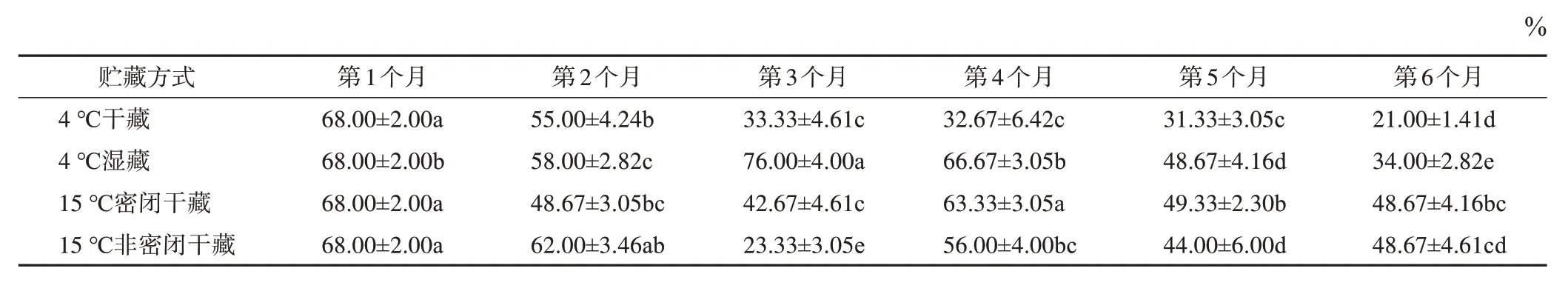

從表6 可知,石生黃堇種子不耐貯藏,采用4 ℃濕藏的方式,貯藏4 個月發芽率基本上可以保持在60%左右,貯藏第3 個月發芽率最高為76%;4 ℃干藏3 個月下降極其顯著,貯藏6 個月種子發芽率就降到20%左右,說明在溫度較低貯藏時,濕藏處理有利于種子保持生理活性,使胚不斷發育成熟。采用15 ℃干藏(接近種子萌發的溫度)貯藏6個月,發芽率基本上也可保持在40%左右。

表6 不同貯藏方式下石生黃堇種子的發芽率(,n=3)

表6 不同貯藏方式下石生黃堇種子的發芽率(,n=3)

4 討論

石生黃堇為巖溶石山地區特有的多年生草本植物,局限分布裸露石山,生于石縫、石穴[8],生長環境極其惡劣。其種子自然繁殖率低,種群資源更新困難,主要原因包括:1)石生黃堇種子本身生活力低下。通過研究發現石生黃堇種子生活力水平較低,可能與花期生存條件惡劣,如偶有驟寒使球花敗育、花期多雨阻礙授粉、種子采收后的干燥貯藏方式有關,具體原因有待于進一步探究。2)生物因素、生態環境導致種子種皮堅硬。巖溶山區地表容易滲漏,土壤耕作淺,蓄水能力差,極易發生干燥,石生黃堇為了適應這種缺水干旱的環境,不斷增厚種皮結構,因此種子吸水達到飽和狀態需要更多的時間。試驗中發現雖然存在種皮堅硬的問題,但是不影響種子吸水性,可通過較長時間浸泡軟化種皮,同時此過程也起到降解萌發抑制物的作用。3)種子發育狀態不一致。由于長期的進化,植物具有特殊的種子傳播及萌發策略,確保在合適的時間和地點下進行種子的萌發與幼苗的建成,但是由于親本之間存在遺傳差異性,或者在資源環境不足的條件下資源分配的差異,導致個體差異。這也是石生黃堇果穗中部的種子發芽率高于頂部和基部的發芽率、不同采收部位發芽率存在差異可能的原因[9]。通過試驗發現,部分種子還存在胚發育不一致的狀況,可通過砂藏100 d的方法,發芽率可達76%,進一步提高了種子發芽的整齊度。4)種子存在萌發抑制物。種子內源抑制物即化感物質是導致種子休眠的主要原因,在藥用植物中普遍存在,如蒙古黃芪[10]、延胡索[11]、貝母[12]等。本研究發現石生黃堇種子存在能溶于水的萌發抑制物,浸泡60 h 基本可以降解,從而促進種子的萌發,但是過長時間浸種,也會使種子的細胞結構損傷,進而影響種子的發芽率。5)種子采后干燥方式很重要。石生黃堇狹域分布在中國西南部,自然環境先天脆弱、資源量比較少,當地農戶在采收季節采收好種子后一般放在陽光下曬干或者直接放在大棚內晾干,此時溫度較高,太陽輻射相對較強,種子內部水分急劇蒸發下降,自由水盡失,導致種子活力降低甚至完全喪失活性,雖然外表發亮完整,但是內部種子干癟,也解釋了曬干處理在不同干燥處理(鮮種、曬干、陰干)方法中,發芽率最低的原因,也為后續進一步研究種子含水量與種子發芽的情況打下了堅實的基礎。6)種子不耐貯藏。種子貯藏的首要任務是為了保證種子的活力以延長種子的壽命,種子在貯藏過程中,溫度和含水量是種子貯藏的2 個主要的參數,在溫度較低(4 ℃)進行貯藏時,濕藏可以使種子保持生理活性,使胚不斷發育成熟。本研究前期也嘗試過15 ℃濕砂層積的方法,砂藏層積20 d 左右就發芽,因此在15 ℃下進行貯藏時適合采用干藏方法。

5 結論

石生黃堇種子屬綜合休眠型,種子雖種皮堅硬,但種皮透水性良好,滿足種子萌發所需要的水分;部分種子還存在胚發育不完全和萌發抑制物的現象。通過對石生黃堇種子的外部環境條件的摸索,發現適宜石生黃堇種子萌發的條件為春天種子采收后進行室內陰干處理3~5 d 后,清水浸種60 h、15 ℃/25 ℃黑暗條件、pH 偏中性的砂床。石生黃堇種子不耐貯藏,最好隨采隨播;若短期貯藏可以采用低溫濕藏的方法貯藏3 個月,發芽率可達到76%;若需要長期貯藏可采用15 ℃密閉干藏,發芽率基本可保持在40%左右。