系統多元化干預對維生素D缺乏患兒的影響

楊雪靜,侯雪勤

(1.重慶市東南醫院兒科,重慶 401336;2.重慶醫科大學附屬兒童醫院兒科,重慶 400014)

維生素D缺乏病是常見的兒童營養缺乏癥之一,主要是指因維生素D缺乏所引起的生長、發育不良等問題,這類疾病的出現與患兒生活方式密切相關,如不采取有效措施及時治療患兒會出現骨骼畸形,給患兒健康生長、發育帶來嚴重影響[1]。通常予以常規干預,能有效提高患兒體內維生素含量,降低或消除危險因素對機體的影響,但仍具有部分缺陷[2]。患兒及家屬對疾病知識缺乏,在生活方式及行為中存在較多誤區,容易出現精神緊張、焦慮等情緒,骨代謝指標恢復較慢。系統多元化干預是由專科醫師、營養師、心理咨詢師、運動康復理療師共同參與的家庭醫師服務團隊,能有效提高患兒及家屬對疾病的認識度,科學、合理地掌握維生素D缺乏所致佝僂病的相關知識[3]。基于此,本研究探討了其用于維生素D缺乏患兒的價值,現報道如下。

1 資料與方法

1.1資料

1.1.1一般資料 選取2016年1月至2020年3月重慶市東南醫院兒科收治的維生素D缺乏患兒50例作為研究對象,采用簡單隨機化法分為觀察組和對照組,每組25例。對照組患兒中男10例,女15例;年齡1~6歲,平均(2.74±0.51)歲;初期 18例,中期7例。觀察組患兒中男12例,女13例;年齡1~6歲,平均(2.54±0.23)歲;初期20例,中期5例。2組患兒性別、年齡、分期等一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經醫院倫理委員會批準。

1.1.2納入標準 (1)符合維生素D缺乏的診斷標準;(2)年齡1~6歲;(3)發病的初期及中期;(4)同意參與本研究。

1.1.3排除標準 (1)其他導致維生素D缺乏的疾病;(2)伴基礎性疾病、先天性疾病;(3)失訪、脫落病例。

1.2方法

1.2.1干預方法

1.2.1.1對照組 予以常規干預模式,即加強用藥指導,并強調必須遵醫囑用藥,切忌隨意增減劑量、停藥,發現異常及時就診。補充鈣劑及維生素D。口服維生素D[國藥控股星鯊制藥(廈門)有限公司國藥準字H35021450,規格:每粒含維生素D3 400 U]每天1~2粒,鈣劑(碳酸鈣D3顆粒,西安利君制藥有限責任公司國藥準字H61022370,規格:0.5 g×24 s)口服液1~2 mL/(kg·d)。

1.2.1.2觀察組 在常規干預模式基礎上予以系統多元化干預,具體方法:(1)基礎干預。不合理用藥、喂養方法不當、光照時間較少、飲食習慣較差是維生素D缺乏性佝僂病的主要致病因素,因此,應加強對患兒及家屬的健康教育,幫助其認識到合理用藥、母乳喂養、正常飲食的重要性,從而更好地配合治療工作,認真聽從護士的囑咐。(2)集體認知行為療法。采用集體認知行為療法幫助患兒消除與維生素D有關的痛苦。一般以5~8例患兒為1個小型治療團隊,每周2 h,由1名心身醫學專業醫師和1名兒科專科醫師參與,訓練的4個主題為認知影響情緒和行為的方式、應激與代謝控制的關系、維生素D缺乏的并發癥及其預后。(3)心理護理。患病后患兒的家屬往往會出現焦慮、抑郁等情緒,護士應加強對其進行心理疏導,幫助其更好地認識維生素D缺乏相關知識,相信通過藥物治療患兒可順利恢復健康,從而改善其負面情緒,讓其在患兒治療期間保持樂觀心態,認真督促患兒配合治療工作[4]。(4)母乳喂養指導。強調母乳喂養的重要性,母乳中的鈣、磷比例較為適宜,嬰幼兒的吸收效果較好,牛奶中雖然也含有足量的鈣、磷,但其磷含量較高,但嬰幼兒的吸收效果較差。此外,母乳中還含有多種人體免疫球蛋白,母乳喂養后患兒可獲得這些免疫球蛋白,對提高其機體免疫能力具有重要作用。(5)健康教育。開展健康講座,由兒科專家或資歷較高的醫護人員講解維生素D缺乏的病因病機、臨床表現、飲食禁忌、用藥知識、監測方法等。為患兒及家屬分發健康教育手冊,以便于患兒隨時隨地學習,邀請專家講解疑難問題,提高患兒及家屬的保健意識。(6)隨訪干預。定期進行家庭隨訪,了解患兒用藥情況、治療反應等,給予合理建議,指導患兒的家屬掌握非藥物途徑補充維生素D的方法,如多帶患兒外出、多曬太陽、多食用富含維生素D的食物等。

1.2.1.3療程 干預4周為1個療程,2組患兒均干預1個療程。

1.2.2檢測方法 采集2組患兒治療前、治療1個療程后清晨空腹靜脈血3 mL,3 000 r/min離心后分離血清,置-80 ℃冰箱保存待檢。采用化學發光法(試劑盒購與南京建成生物工程研究所)檢測骨堿性磷酸酶(NBAP)、血清25-羥維生素D3[(25-(OH)D3)]、脫氧吡啶啉(DPD)等,嚴格按試劑及儀器使用說明書進行。

1.2.3療效判定標準 (1)痊愈:煩躁不安、夜驚、多汗等癥狀消失;(2)好轉:顱骨變硬、枕禿、肋串珠、手鐲等減輕或消失;(3)無效:煩躁不安、夜驚、多汗等癥狀,枕禿,肋串珠、手鐲等體征無好轉。總有效率=(痊愈例數+好轉例數)/總例數×100%[5]。

1.2.4觀察指標 觀察2組患兒干預效果,以及干預前后骨代謝水平(包括NBAP、25-(OH)D3、DPD)、身高、骨密度等。

2 結 果

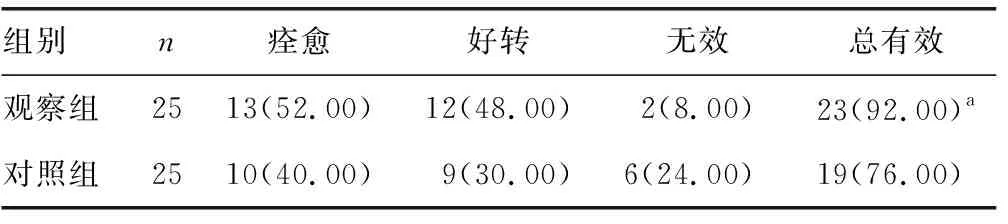

2.12組患兒臨床療效比較 觀察組患兒總有效率明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 2組患兒臨床療效比較[n(%)]

2.22組患兒干預前后骨代謝水平比較 2組患兒干預前骨代謝水平比較,差異無統計學意義(P>0.05);觀察組患兒干預后NBAP明顯低于對照組,25-(OH)D3、DPD均明顯高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 2組患兒干預前后骨代謝水平比較

2.32組患兒干預前后身高、骨密度比較 2組患兒干預前身高、骨密度水平比較,差異均無統計學意義(P>0.05);觀察組患兒干預后身高、骨密度水平均明顯高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 2組患兒干預前后身高、骨密度比較

3 討 論

維生素D是一種固醇類衍生物,是兒童生長、發育過程中的必需營養素之一,具有抗佝僂病的作用[6]。其中維生素D2、D3與機體的健康關系較為密切,其經典作用是對鈣磷代謝的調節。兒童體內因缺乏維生素D會導致鈣磷代謝失常,鈣鹽的缺乏使沉著與兒童骨骼的部分不足,兒童正常生長、發育部分缺乏鈣鹽,引起骨骼病變,還對患兒神經、肌肉等組織具有損害作用,長期危害患兒的健康成長[7]。臨床治療常采用常規干預,如補充藥物維生素D能在一定程度上補充患兒體內的維生素D含量,但卻難以有效滿足患兒生長、發育的需求,患兒因腸道脆弱吸收能力較弱難以建立正常菌群。為此探求合理的干預方法對改善患兒預后至關重要[8]。系統多元化干預堅持以患兒為中心,通過系統、多方面、多種組織形式的方式有計劃地進行教育宣傳活動,加強患兒對疾病的認識,促進患兒自覺采納健康行為的方式,自覺遵守益于身體健康發展的生活觀念,通過有效的溝通,緩解患兒心理和生理壓力,對治療疾病與改善患兒預后具有重大意義[9]。

本研究結果顯示,觀察組患兒總有效率明顯高于對照組,表明系統多元化干預可提高干預效果。究其原因為系統多元化干預的實施能加強患兒及家屬對疾病相關知識的掌握,幫助患兒的家屬走出誤區,有利于提高患兒的治療依從性[10]。在患兒復查時給予針對性健康指導及進行隨訪干預能及時發現患兒疾病治療過程中存在的問題,避免存在的問題產生嚴重負面影響。綜合分析系統多元化干預是以患兒為中心、以家庭為單位的多方面護理模式,能為患兒提供方便、經濟、有效、連續、系統的護理服務。因此,能獲得較滿意的實踐效果[11]。

DPD 是骨膠原的分解產物,存在于骨的Ⅰ型膠原中,其排泄受破骨細胞活力的影響,為骨吸收的特異性指標[12],25-(OH)D3是維生素 D3在血液代謝物中具有的最高含量,因此,對其進行檢測能明確患兒維生素D缺乏的準確情況,NBAP是患兒軟骨生長情況的標志物,檢測該指標能幫助醫師了解患兒對維生素D的實際需求[13]。本研究結果顯示,2組患兒干預前骨代謝水平比較,差異無統計學意義(P>0.05);觀察組患兒干預后NBAP明顯低于對照組,25-(OH)D3、DPD均明顯高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05),表明系統多元化干預可改善骨代謝水平。究其原因為通過系統多元化干預補充鈣離子以此維持神經、肌肉和骨骼正常代謝,口服補充維生素D,在膽汁的作用下先在小腸刷狀緣經淋巴管吸收,經過肝臟及腎臟二次羥化,生成具有生物活性的類固醇激素,促進小腸黏膜細胞合成一種特殊鈣結合蛋白,在小腸通過微絨毛刷狀緣完成鈣的吸收,促進新骨形成[14]。

本研究結果顯示,2組患兒干預前身高、骨密度水平比較,差異均無統計學意義(P>0.05);觀察組患兒干預后身高、骨密度水平均明顯高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05),表明對維生素D缺乏性患兒使用系統多元化干預可促進身高、骨密度增長。究其原因為維生素D缺乏是由具有多種因素造成,且年齡越小發病率越高,所以,增加日照對佝僂病的預防起到了積極的作用,其中對孕婦及家屬展開健康教育,因家屬對維生素D缺乏性佝僂病的認識及維生素D補充的重要性知識的缺乏也是造成此病的原因之一,建議其適量活動,倡導母乳喂養[15]。在小兒出生2周后即可補充維生素D,產婦和小兒均要進行戶外活動,不僅能促進鈣的吸收,還能增強體質。

綜上所述,對維生素D缺乏性患兒使用系統多元化干預效果顯著,能有效改善患兒骨代謝狀態,促進身高、骨密度增長。