帶鎖髓內釘內固定治療四肢創傷骨折后骨不連的療效觀察

王太剛

四肢創傷骨折后骨不連,即骨折后不愈合,患者通常伴有較強的疼痛感,直接影響日常基本生活,降低生活質量[1]。隨著醫療技術的進步、治療經驗的積累,帶鎖髓內釘內固定治療的靈活性、安全性高,治療四肢創 傷骨折后骨不連效果更加顯著[2]。本文就此進行研究。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2019 年7 月~2020 年6 月收治的120 例四肢創傷骨折后骨不連患者,依據隨機數字表法分為觀察組與對照組,各60 例。對照組中,男35 例、女25 例;年齡33~70 歲,平均年齡(45.50±10.50)歲;骨折類型:尺橈骨骨折、脛腓骨骨折以及股骨骨折各14 例,肱骨骨折18 例。觀察組中,男32 例、女28 例;年齡32~72 歲,平均年齡(44.80±9.20)歲;骨折類型:尺橈骨骨折以及脛腓骨骨折各15 例,股骨骨折14 例,肱骨骨折16 例。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準:①患者符合二次手術指征,簽署知情同意書[3];②無其他重大疾病;③相關家族遺傳病史。排除標準:①惡性腫瘤患者;②精神類疾病患者;③病情惡化患者。本研究經倫理委員會審核通過。

1.2 方法

1.2.1 對照組 采用常規治療:術前檢查,評估患者動力加壓鋼板耐受性。輔助患者仰臥位、常規手術麻醉,患側外側作手術入路切口逐層剝離切開暴露骨折處,剝離骨不連骨膜,選擇適宜的鋼板,置于病變張力側,皮質骨螺釘螺旋加壓,而后進行引流處理,縫合手術切口。

1.2.2 觀察組 采用帶鎖髓內釘內固定治療:術前檢查、體位以及麻醉、手術入路切口、剝離骨不連骨膜操作等同上組。而后進行骨折不連端修復,形成梯形截面、橫斷面,以骨刀鑿除硬化骨質擴髓,大轉子定點作進針點,置入髂骨塊,復位效果滿意后以帶鎖髓內釘固定,上下安裝鎖釘固定,保證固定效果。最后,進行引流、縫合手術切口操作。

1.3 觀察指標及判定標準 比較兩組骨折患者6 個月后治療效果、術后并發癥發生情況、手術與術后恢復指標。術后并發癥主要觀察:愈合不良、關節僵硬、術后感染、血栓。手術與術后恢復指標主要包括:手術時間、關節功能恢復時間、切口長度、術中出血量、術后引流量。治療效果判定標準:骨折完全愈合,恢復正常活動,即顯效;骨折基本愈合,正常活動基本可以完成,即有效;骨折處活動時有輕微疼痛,骨折線清晰,即無效。治療總有效率=(顯效+有效)/總例數× 100%[4]。

1.4 統計學方法 采用SPSS19.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

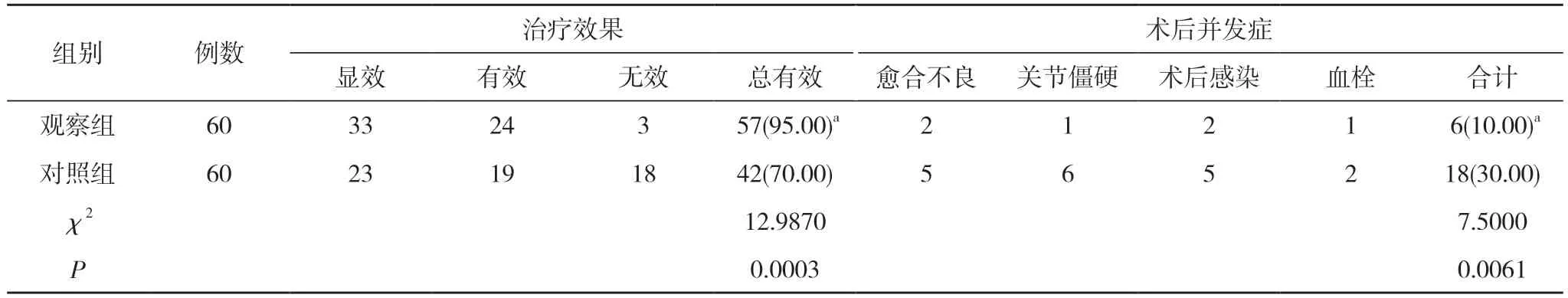

2.1 兩組治療效果與術后并發癥發生情況比較 觀察組治療總有效率95.00%高于對照組的70.00%,術后并發癥發生率10.00%低于對照組的30.00%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組治療效果與術后并發癥發生情況比較[n,n(%)]

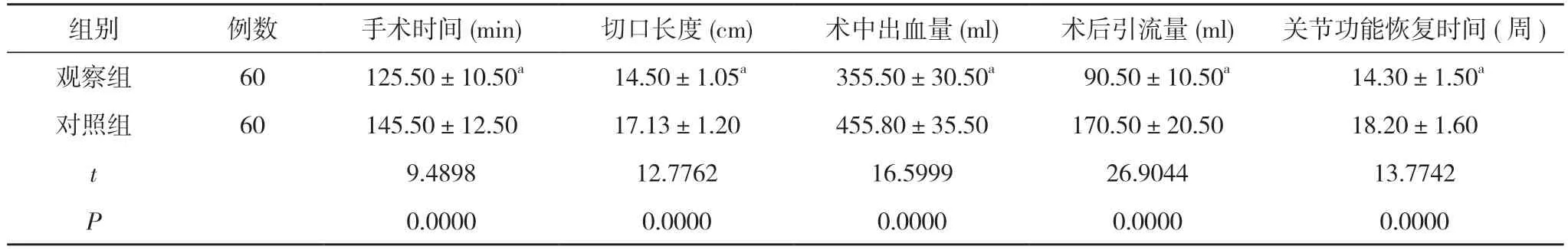

2.2 兩組手術與術后恢復指標比較 觀察組手術時間、關節功能恢復時間、切口長度短于對照組,術中出血量、術后引流量少于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組手術與術后恢復指標比較(±s)

表2 兩組手術與術后恢復指標比較(±s)

注:與對照組比較,aP<0.05

3 討論

骨組織自身修復能力較強,骨折時適當的治療,多數骨折可以很好的愈合。但是,部分骨折很難愈合、延遲愈合,即四肢創傷骨折后骨不連[5]。分析原因,主要是操作器械、軟組織等因素影響所致的骨折端對位不準確、應力過大所致的骨折端供血不暢。四肢創傷骨折后骨不連的患者需及時開展骨折端處理、植骨治 療、固定加壓骨折端治療[6]。普遍加壓鋼板固定治療利于骨折端愈合,但是恢復緩慢、機體創傷嚴重,增加了感染、血栓等風險[7]。帶鎖髓內釘固定治療生理應力良好,可以加快骨折愈合,刺激骨痂生成,有效預防位移、旋轉。另外,可以減輕對皮質股血管、外側骨膜的影響,降低了并發癥發生率,有助于患者盡早進行功能鍛煉,促進關節功能恢復[8]。相關研究指出,帶鎖髓內釘固定治療四肢創傷骨折后骨不連效果理想,患者骨折愈合好、恢復快、損傷小,具有推行價值[9]。

本文結果與石維盛[10]研究接近,本研究中:觀察組治療總有效率高于對照組,術后并發癥發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。觀察組手術時間、關節功能恢復時間、切口長度短于對照組,術中出血量、術后引流量少于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,帶鎖髓內釘內固定治療四肢創傷骨折后骨不連臨床效果良好,具有安全性、有效性價值,能夠促進患者康復,是優選術式。