淺析肺癌中醫證治規律※

周 玲,許 寧,余海濱

(1.河南中醫藥大學,河南 鄭州 450046;2.河南中醫藥大學第一附屬醫院,河南 鄭州 450000)

肺癌,又稱原發性支氣管肺惡性腫瘤,是指源于支氣管黏膜上皮細胞的惡性腫瘤,也是癌癥死亡的主要原因[1]。肺癌嚴重威脅人類生命健康,致病因素較為復雜,可大致分為吸煙、致癌物質暴露等環境因素和基因層面的因素[2]。隨著人口老齡化、城鎮工業化的加劇、社會生活方式的改變,加之環境污染日益嚴重,我國肺癌的發病率和死亡率仍將呈上升趨勢[3]。因此,積極尋找針對肺癌的高效診療方案,具有重要的社會意義。研究表明,在肺癌的治療過程中恰當運用中醫藥,可以明顯改善肺癌患者的癥狀,降低不良反應發生率,延長患者生存期,提高患者生活質量[4-8]。本研究對2 164例原發性支氣管肺癌患者的結構化電子病歷(EMR)進行分析,以期進一步了解原發性支氣管肺癌患者的中醫證型分布情況、證候特點及方藥應用規律。

1 資料與方法

1.1 資料來源 以2010—2019年于河南中醫藥大學第一附屬醫院呼吸科住院且被診斷為原發性支氣管肺癌的患者為研究對象,提取其住院結構化電子病歷。共納入住院結構化電子病歷2 164份。

1.2 數據處理 ①癥狀類數據:包括入院時的主訴、現病史和刻下癥中記錄的所有涉及癥狀的信息。癥狀類數據的規則化替換表主要參考《中醫診斷學》[9]、《中醫藥學名詞》[10]、《診斷學》[11]等工具。在進行規則化處理時,盡量保留原始文本,只做拆分。如惡風不欲去衣→惡風,流鼻血→鼻出血,口、鼻、咽干燥→口干/鼻干/咽干。②診斷類數據:包括中醫證型和西醫診斷。主要參考《診斷學》[11]、《內科學》[12]、《中醫診斷學》[9]、《中醫內科學》[13]等工具進行處理。在規則化處理時,要求兩個診斷術語的意義明確相同時可進行替換,如慢阻肺→慢性阻塞性肺疾病,2型呼吸衰竭→呼吸衰竭。由于中醫診斷及證型總體相對統一,因此在規范化過程中盡量不改變原始數據,只將其中證型排列順序進行調整或同音詞進行替換。③中藥類數據:包括患者住院期間所使用的中草藥信息,參照《中藥學》[14]、《臨床中藥學》[15]、《臨床中藥炮制學》[16]等工具書進行規則化處理,如炒白扁豆→白扁豆,訶子肉→訶子。

1.3 研究方法 運用Excel 2019對規則后數據分別進行統計分析,得出每一項數據的頻數分布并對其進行統計分析。

2 研究結果

2.1 基本情況分布 2 164份納入病歷中共有2 162份病歷記錄患者基本信息,涉及患者1 199例,其中10例未記錄性別信息,剩余的1 189例患者中,男821例,女368例,男女比例約為2.23∶1;共有2 161份病歷記錄住院時長信息,平均住院時長15.5 d。

2.2 主訴分布情況 2 164份原發性支氣管肺癌患者電子病歷中,涉及主訴信息的病歷有2 055份,主訴癥狀有109種,頻次占比排名前3位的主訴依次是咳嗽、咳痰。出現頻次前10位的主訴癥狀結果分布見圖1。

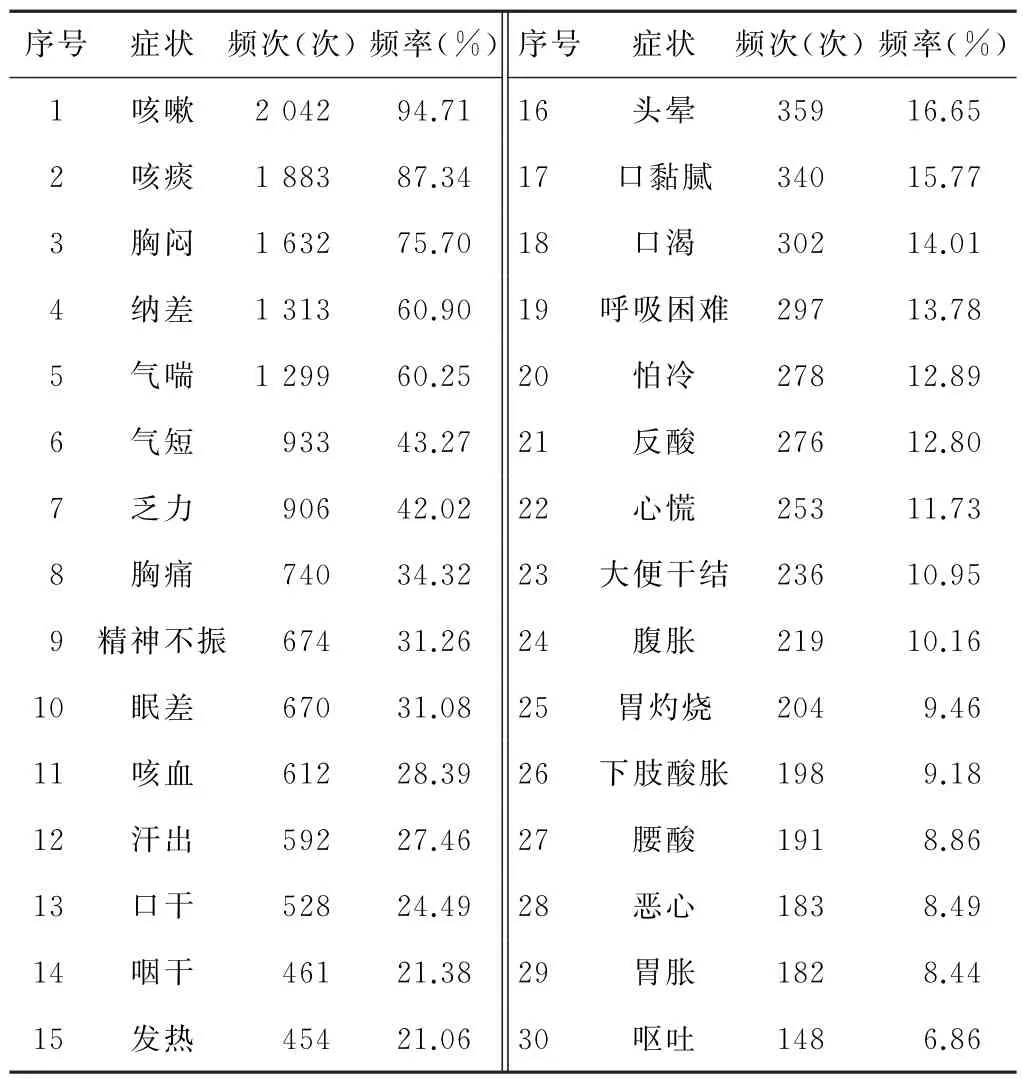

2.3 現病史及刻下癥陽性癥狀分布情況 2 164份原發性支氣管肺癌患者電子病歷中,記錄現病史及刻下癥陽性癥狀分布情況的病歷有2 156份,涉及陽性癥狀220種,其中咳嗽、咳痰、胸悶、納差、氣喘、氣短、乏力、胸痛、精神不振10種癥狀最為常見。具體分布情況見表1。

表1 出現頻次前30位現病史及刻下癥陽性癥狀主要分布情況

2.4 西醫診斷分布情況 2 164份原發性支氣管肺癌患者電子病歷中,記錄西醫診斷的病歷有2 164份,涉及西醫診斷295種,去除納入標準原發性支氣管肺癌后,出現頻次較高的前10種診斷分別為肺部感染、高血壓病、胸腔積液、冠心病、胃炎、糖尿病、腦梗死、慢性阻塞性肺疾病病、心律失常、肺間質纖維化。具體分布結果見表2。

表2 出現頻次前30位西醫診斷分布情況

2.5 中藥分布情況 2 164份原發性支氣管肺癌患者電子病歷中,記錄中藥處方信息的病歷有1 873份,涉及中藥398種,其中頻次較高的前10位的中藥依次為白術、茯苓、川貝母、黃芪、陳皮、甘草、太子參、雞內金、清半夏、薏苡仁。具體使用情況分布見表3。

表3 出現頻次前30位中藥分布情況

2.6 中醫證型分布情況 2 164份原發性支氣管肺癌患者電子病歷中,記錄中醫證型的病歷有2 154份,涉及中醫證型73種,其中痰瘀內阻證、痰熱郁肺證、氣陰兩虛證、肺脾氣虛證最為常見。具體分布情況見圖2。

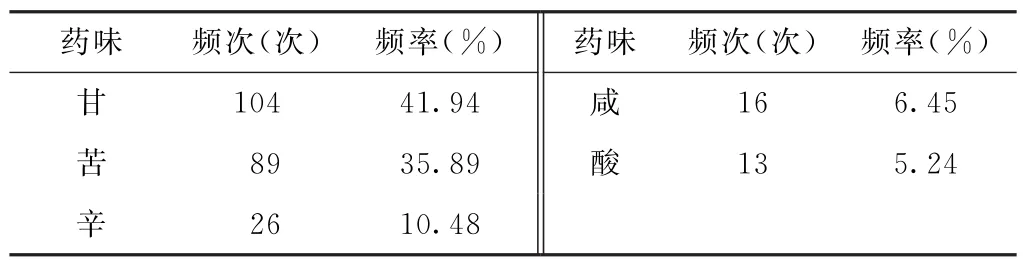

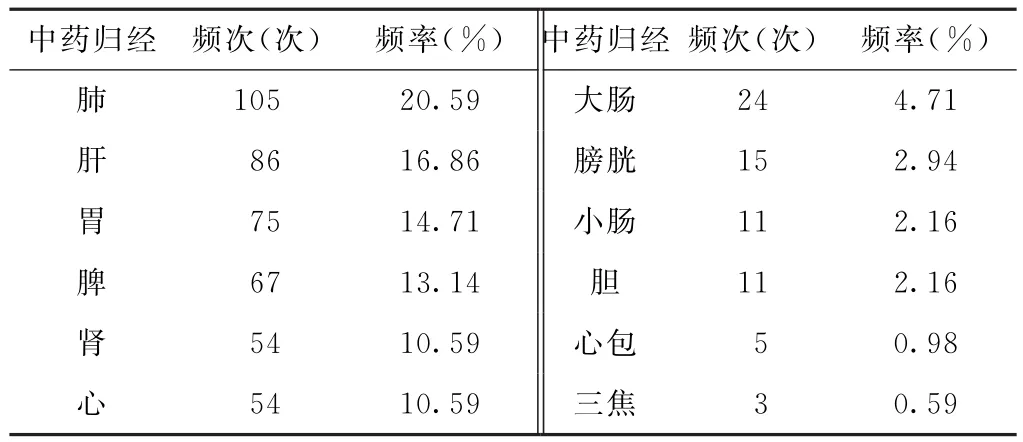

2.7 中藥性、味、歸經分布情況 對中藥頻次在前200位的中藥進行藥性、藥味與歸經的統計,最終得到藥性頻次200次,藥味頻次248次,歸經頻次510次。藥性分析示:寒性藥占比最高,其次為溫性藥、平性藥,涼性、熱性藥占比較低。藥味分析示:甘味藥占比最高,其次為苦味、辛味藥,咸味、酸味藥占比較低。中藥歸經分析示:肺經中藥占比最高,其次是肝經、胃經、脾經。具體分布結果見表4-6。

表4 出現頻次前200味中藥藥性頻次統計

表5 出現頻次前200味中藥藥味頻次統計

表6 出現頻次前200味中藥歸經頻次統計

3 討論

肺癌屬中醫“積聚”“肺脹”“咳嗽”“咯血”等范疇。《醫宗必讀·積聚》記載:“積之成也,正氣不足,而后邪氣踞之。”《素問·刺法論》曰:“正氣存內,邪不可干。”《素問·評熱病論》曰:“邪之所湊,其氣必虛。”正氣的盛衰與肺癌的發病密切相關。國醫大師周仲瑛從長期臨床實踐中總結出肺癌的病理因素為痰、瘀、郁、毒,病理基礎為正虛[17]。朱良春教授亦認為,肺癌的發生多因正氣虧虛,邪毒乘虛而入,致使肺氣郁閉,宣降失職,痰濁瘀血內生而成,總由因虛得病、因虛致實,其中虛以氣虛、陰虛多見,實以氣滯、血瘀、痰凝、毒聚為主,是一種全身屬虛、局部屬實的疾病[18]。綜上可知,肺癌的發病以正氣虧虛為先,邪毒乘虛而入,臟腑功能紊亂,導致氣滯血瘀、痰凝毒聚,日久形成。本研究通過對臨床住院電子病歷進行統計分析,發現肺癌臨床證型中虛證以氣陰兩虛證、肺脾氣虛證為主,實證為痰瘀內阻證、痰熱郁肺證為主。

本研究結果顯示,肺癌用藥歸經以肺、肝、脾、胃經為主。五行之中,脾對應土,肺對應金,土為金之母,脾土生肺金,脾為肺之母,肺病日久,子盜母氣,致脾失健運,根據“實則瀉其子,虛則補其母”的治則以補益脾氣來補肺益氣。《張氏醫通·虛損》言:“脾有生肺之機,肺無扶脾之力,故曰土旺而生金,勿拘于保肺。”且脾為后天之本,脾胃之氣是五臟精微物質的來源和根本。肺與肝的關系主要體現在氣機升降的相互協調方面。肝氣以升發為和,肺氣以肅降為順,即肝升肺降;兩者無論是生理狀態下,還是病理狀態下,都互用互制。《格致余論》曰:“司疏泄者,肝也。”病理狀態下,肝失疏泄,肝郁化火,木火刑金,肺津虧虛,肺氣不降,繼而出現咳嗽、胸悶、氣喘、咯血等肺癌常見癥狀。惡性腫瘤患者的癥狀多表現為臟腑失調,如氣逆引起咳嗽、嘔吐,氣滯引起胸脅脹悶,氣陷引起腹瀉等[19]。本研究結果表明,主訴最主要癥狀為咳嗽,其次為咳痰、胸悶、氣喘、胸痛等,可以看出,肺癌多以咳嗽、咳痰為典型癥狀,同時存在多種兼癥。

本研究藥味分析顯示,甘味藥最多,其次為苦味、辛味藥。甘入脾經,具有補益和中、調和藥性、緩急止痛等作用,體現了醫家固護中焦脾胃以扶正培本為主的思想。苦味藥,具有清火泄熱、泄降氣逆、燥濕堅陰等作用,可用于肺癌痰濕與痰熱證的治療;辛味藥,入肺,能散能行,具有發散、行氣、行血的作用,可宣發肺氣,止咳平喘。肺癌用藥以甘、苦、辛、寒,與肺癌病機虛、痰、瘀、毒相對應,體現了補、潤、清、消的治則。

本研究抗癌中藥頻次統計顯示,前4位中藥是白術、茯苓、川貝母、黃芪,其中白術、黃芪為補氣藥,同歸脾經,根據虛者補其母,補脾氣以益肺氣,其中黃芪既補脾氣又補肺氣,亦具有養血行血之功,其有效成分具有抗癌作用[20];茯苓、川貝母利濕化痰,潤肺止咳,可緩解患者咳嗽、咳痰等不適。

楊昊[21]檢索發現,肺癌的主要辨證分型為陰虛內熱、痰濕蘊結、氣陰兩虛、氣虛與氣滯血瘀證,臨床用藥多為清熱解毒藥、補氣藥、補陰藥、清熱化痰藥與健脾藥,藥物以甘、苦、寒性居多,歸經以肺、脾、心經多見。劉麗婷等[22]基于數據挖掘技術探討中藥復方治療非小細胞肺癌的用藥規律發現,用藥頻次排前5位的中藥依次是川貝母、炒黃芩、龍骨、茯神、半枝蓮;清熱解毒藥、補氣藥居于前列;歸經以肺、脾、胃經為主;四氣以寒、溫、平、微寒為主;五味以甘、苦、辛為主。

本研究對近10年間河南中醫藥大學第一附屬醫院收治的原發性支氣管肺癌病例的辨證分型與用藥規律進行研究,所得結論基本反映了中醫治療肺癌的辨證分型與用藥的規律,可為臨床醫師治療該病提供一定參考。本研究病歷來源局限,結果可能存在一定偏倚。后續應采取多中心、大樣本研究,獲得更客觀的研究數據。