冰積臺地滑坡對切坡建筑的破壞模式研究

廖 磊 黃 璐 孔德彥

(1、西南石油大學 地球科學與技術學院,四川 成都 610599 2、四川九一五工程勘察設計有限公司,四川 眉山 620010)

冰積層即冰水堆積層,廣泛分布于我國西部和西南部地區[1]。由于冰積層獨特的物理力學性質[2],使得其不僅在溝谷地貌易發生滑坡,而且在緩坡甚至臺地區域也能發生滑坡。白慧林、蒲繼、楊啡等[3~5]分別對冰積層滑坡的成因機理、穩定性和復活機制進行了研究。朱占雄等人[6]探究了冰積層滑坡在工程治理上的難點。

上述研究主要著眼于滑坡本身以及滑坡治理措施,對于滑坡破壞建筑物的破壞方式和破壞程度研究較少。事實上,由于臺地和緩坡區域農村建筑物密度更大,滑坡對建筑物的危害性也更大。為了評價單體滑坡災害的風險性,杜娟、殷坤龍等人[7]總結前人成果,提出了一些評價滑坡對建筑破壞強度的理論模型,如承災體脆弱性評價模型,災害作用強度評價模型等。Luo 等[8]通過顯式時間積分分析,揭示了典型鋼筋混凝土建筑物在滑坡沖擊下的破壞機理和過程。Shi[9]通過顆粒流軟件模擬,從能量的角度描述了滑坡沖擊荷載與坡前建筑受損程度的關系,提出了評價建筑物破壞程度的評價因子。

目前對于滑坡破壞建筑物的研究大多集中于大角度,高速滑坡如何沖擊破壞坡前建筑物,對于類似冰積臺地滑坡的小角度滑坡如何破壞建筑物的研究相對較少,且研究對象多為混凝土框架結構,對于農村切坡砌體建筑物研究較少。本文基于丹棱縣踏水橋滑坡,分析了小角度冰積臺地滑坡的特征,探究其對坡前切坡砌體建筑物的破壞模式,為切坡建房引發的滑坡災害風險評估,農村切坡建房合理性評價,建房選址提供一定的參考。

1 滑坡工程概況

踏水橋滑坡位于丹棱縣齊樂鎮宿場村4 組踏水橋聚居區北東側斜坡,威脅前方13 戶50 人的生命財產安全,威脅財產約600 萬元,防治工程等級為二級。勘查區地處冰磧、冰水堆積形成的臺地區,微地貌屬冰磧、冰水堆積臺地前緣向河谷平壩過渡的緩坡地帶,山體總體走向北西- 南東,地面海拔465m~495m;斜坡自然坡度6°~18°,坡表現被改造為果林。

滑坡全貌如圖1,海拔高程467-488m,平面形態呈寬扁的簸箕形,受前期耕地改造影響,剖面形態呈階坎形,滑坡后部較緩,坡度3~7°,中部坡度8~15°,前部稍陡,坡度16~24°,相對高差約15~21m。滑坡長達72m,前緣寬約125m,平均厚約6m,方量約5.4×104m3,主滑方向243°,為一典型的冰積臺地小角度平推式滑坡。

圖1 踏水橋滑坡全貌

據前人資料和本次現場勘查,勘查區出露的主要地層為第四系全新統沖洪積層(Q4apl)、中更新統冰水堆積層(Q2fgl)和白堊系上統灌口組(K2g)地層。

中更新統冰水堆積層(Q2fgl):廣泛分布于勘查區及周邊斜坡表層,具有二元結構,上部為褐黃色的粘土,下部為紫紅層粘土夾礫卵石層,卵石成份多為砂巖、變質巖、石灰巖等,厚度2~10m。

全新統沖洪積層(Q4apl):廣泛分布于山間谷地,主要表現為褐紅色砂質黏土夾卵礫石,厚度1~5m。

根據鉆孔、探槽揭露,勘查區基巖為白堊系上統灌口組(K2g)粉砂質泥巖,在滑坡左前緣和局部陡坎出露,產狀245°∠7°,巖體性軟,出露極易風化。

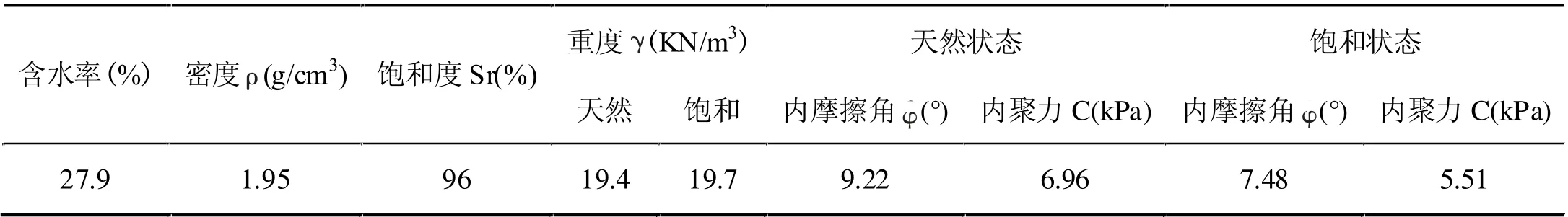

滑體物質主要來源于斜坡表層覆蓋中更新統冰水堆積層,巖性為黏土夾卵礫石,褐黃- 紫紅色,結構松散,稍濕,可塑,卵礫石呈次圓狀,分選性一般,粒徑2-15cm;滑床為白堊系上統灌口組(K2g)強風化粉砂質泥巖,紫紅色,中厚層構造,碎屑結構,性軟,巖層產狀245°∠7°。通過現場大重度試驗和室內土工試驗確定滑體物質的相關物理力學參數見表1。

表1 滑體物質相關物理力學參數

2 滑坡破壞機制與特征

本節通過勘查資料分析踏水橋滑坡的破壞機制,并總結冰水堆積層滑坡及其坡前建房切坡的相關特征。

2.1 滑體特征

踏水橋滑坡滑體物質主要來源于斜坡表層覆蓋中更新統冰水堆積層,巖性為粘土夾卵礫石,褐黃- 紫紅色,結構結構松散,稍濕,可塑,卵礫石呈次圓狀,分選性一般,粒徑2-15cm,最大可達30cm,含量約30%,母巖主要為砂巖、變質砂巖、石英巖、花崗巖等,厚度2~7。據勘探,部分鉆孔僅有褐黃色粘土夾卵礫石,有的鉆孔褐黃色、紫紅色均有,且不能完全分開。

2.2 滑坡影響因素

經綜合分析,踏水橋滑坡的形成受地層巖性、地質構造、地形地貌、降雨、坡面流水等多方面因素影響:

2.2.1 地層巖性

斜坡地層主要由兩部分組成:一為表面2~7m 厚的中更新統冰水堆積粘土夾卵礫石,結構松散,物理力學性質差,為滑坡的形成提供了滑體物質,此外該層土體飽和軟化后也是非常優良的滑帶土;二是下伏白堊系上統灌口組粉砂質泥巖,該類巖層水理性不良,屬于相對隔水層,不利于地下水的排泄,易在基覆界面形成較大揚壓力,進而推動坡表土體沿基覆界面滑移。

2.2.2 地質構造

滑坡附近無構造斷裂分布,所在斜坡巖層呈單斜構造展布,形成近似順層的斜坡,這為滑坡的形成提供了良好的滑面條件。

2.2.3 地形地貌

斜坡原坡度約3°-24°的斜坡,受早期耕地改造和居民切坡建房的影響,坡面形成近梯田狀,有大量陡坎,這為滑坡的形成提供了良好的臨空條件。

2.2.4 降雨

根據丹棱縣氣象局資料顯示,2020 年08 月10 日20時~12 日5 時,丹棱縣齊樂鎮普降大到暴雨,氣象資料顯示:10 日20 時~11 日20 時,丹棱縣順龍虎皮寨降雨量247.8mm,順龍鄉降雨量200.2mm,張場鎖江村降雨量200.6mm。降雨和坡面流水的入滲在使坡表土體趨于飽和、自重增加的同時,又大大降低了坡表巖土體的物理力學性質。此外,因下伏粉砂質泥巖相對隔水,加之滑體中含量較多的粘土水理性均不良,且原冰水堆積層近似軟巖,降雨、坡面流水入滲后在巖土體裂隙、孔隙中積聚,形成較大孔隙水壓力、滲透壓力和揚壓力,為滑坡的形成提供了動力條件。

2.3 滑坡破壞機制分析

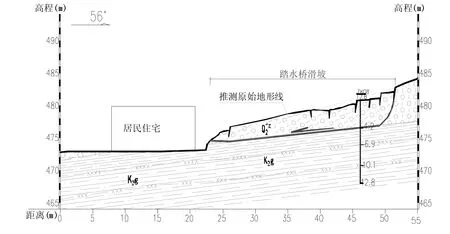

根據丹棱縣氣象局資料顯示,滑坡發生前,區域內普降大到暴雨,而根據鉆孔揭露滑體物質為冰水堆積物(如圖2所示),其水理較差,降雨和坡面流水的入滲在使坡表土體趨于飽和,進而發生軟化、泥化,自重增加的同時,又大大降低了坡表巖土體的物理力學性質。且原冰水堆積層近似軟巖,降雨、坡面流水入滲后在巖土體裂隙、孔隙中積聚,形成較大孔隙水壓力、滲透壓力和揚壓力,進而推動滑體滑移,形成了沿基覆界面整體滑移的土質推移式滑坡。

圖2 踏水橋滑坡典型工程地質剖面圖

2.4 冰積臺地滑坡及坡前建房切坡特征

基于相關勘查資料可分析冰積臺地滑坡的破壞特征。

2.4.1 此類型滑坡一般發生于冰水堆積臺地或緩坡地帶,滑坡坡度較小,一般在10°~20°之間,除人類農耕活動和切坡建房形成陡坎外,坡面較平整,且無大塊危巖體出露。

2.4.2 滑體物質較均勻,完整性較差,多為黏土夾卵礫石或粉質黏土夾卵礫石。

2.4.3 由于滑坡角度不大,滑體物質結構較松散,滑坡多沿基覆界面破壞,規模一般為中小型,但堆積臺地或緩坡地帶常有村落聚居,因此滑坡危害性較大。

2.4.4 由于冰水堆積地貌斜坡坡度較緩,村民建房切坡高度較小,以踏水橋滑坡為例,調查區域內建房切坡高度為1.7m~3.8m,下切基巖深度1.5m 左右。

2.4.5 村落建筑物多為一層或兩層砌體式建筑,砌體材料主要為燒結普通磚和混凝土多孔磚。

3 切坡建筑物破壞模式分析

此類冰水堆積層滑坡將對坡體及前緣切坡修建的建筑物造成嚴重破壞。本節基于踏水橋滑坡破壞機制和特征,分析其對前緣切坡房屋的破壞模式。

滑坡沿基覆界面發生整體滑移破壞,滑體為上覆冰水堆積層黏土夾卵礫石,在暴雨作用下將逐漸趨于飽和,并進一步軟化,滑床為白堊系灌口組粉砂質泥巖,表層巖體風化破碎嚴重,親水性強,遇水極易軟化。因此在滑體發生滑移過程中,前緣部分風化破碎巖體也會隨之發生破壞。滑坡現場部分房屋后墻受到墻后堆積體擠壓和滑體沖擊發生較大彎曲并產生張拉裂縫,嚴重者后墻整體坍塌。

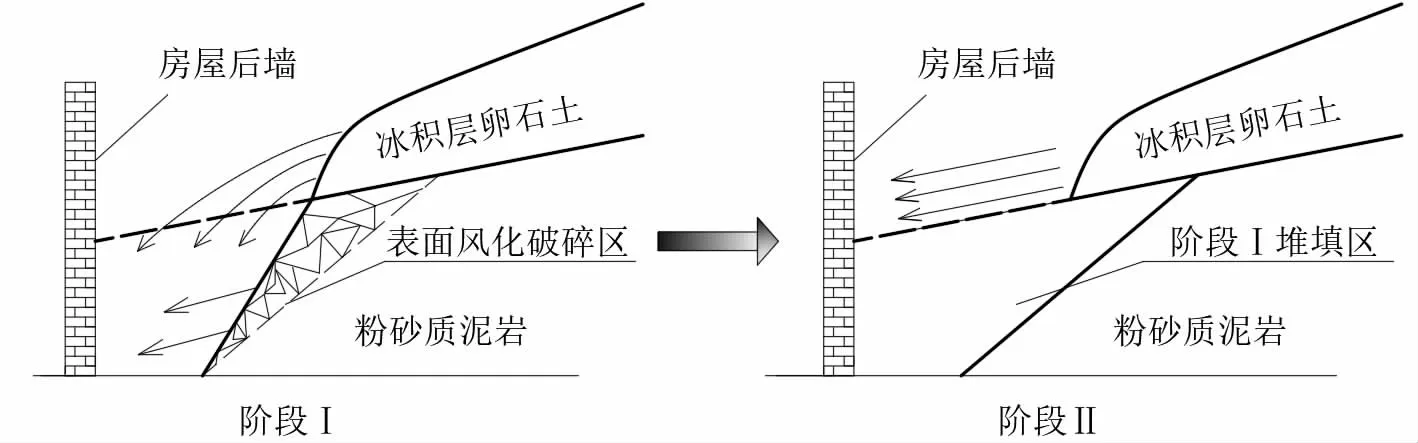

基于以上認識和分析可知,冰積臺地滑坡對切坡建筑物的破壞大致可分為兩個階段,破壞過程示意圖如圖3。

圖3 滑坡對切坡建筑物的破壞過程

階段Ⅰ:滑體充填階段。冰水堆積層滑坡坡度較小,滑體滑移速度較慢,且在暴雨作用下土體視為飽和流塑狀態。因此在滑坡初期,滑體會隨部分破碎基巖一起堆填建筑物后墻和切坡臨空面間的間隙。理論上當堆填土表面與滑面相當時視為階段Ⅰ結束。

階段Ⅱ:滑體沖擊階段。若此前房屋后墻并未發生整體破壞,階段Ⅰ結束后,后續滑體將在后方推力作用下繼續向前蠕滑,此時將以階段Ⅰ堆填土為橋梁,直接以更快的速度,更大的沖擊荷載沖擊房屋后墻中部,之后繼續堆填,直至房屋破壞或滑坡結束。

4 結論

通過分析冰積臺地滑坡對切坡砌體建筑的破壞機理,主要得到以下幾點結論:

4.1 根據相關資料分析了踏水橋滑坡的相關特征及成因機制,總結了此類冰積臺地滑坡及其坡前農村切坡建筑物的相關特征。

4.2 冰積臺地滑坡對坡前切坡砌體建筑物的破壞分為滑體堆積擠壓破壞,滑體下滑沖擊破壞兩個階段。第二階段沖擊破壞更強,房屋主要在第二階段破壞。