日本自公聯合內閣長期化的影響因素研究

蔡 亮,李慎璁

(上海國際問題研究院 中日關系研究中心,上海 200233 )

一、引言

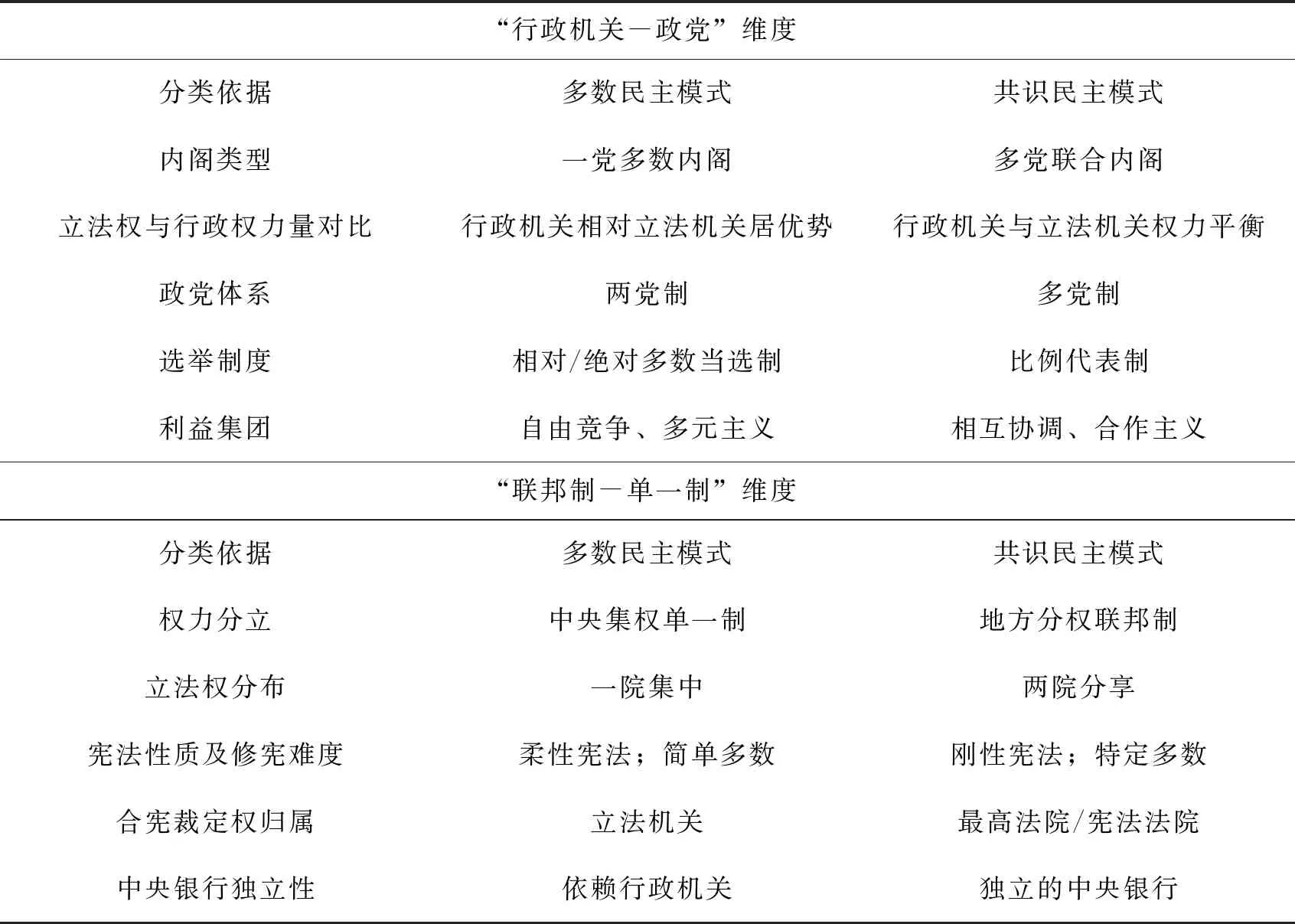

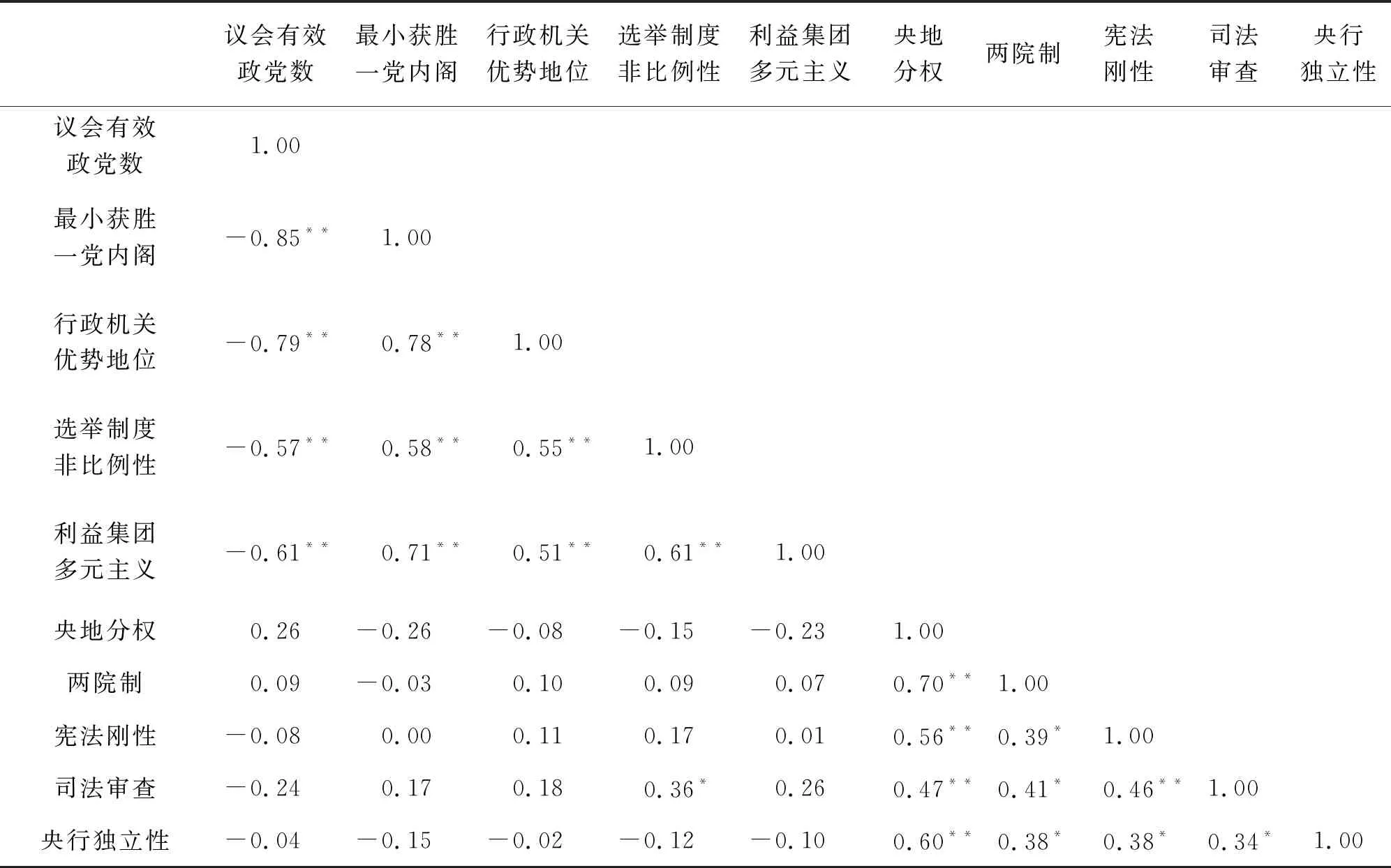

比較政治學領域的著名實證研究學者阿倫·利普哈特在其著作《民主的模式:36個國家的政府形式和政府績效》一書中,探討了用以劃分多數民主國家與共識民主國家的十項政治特征,內部的相關關系(1)多數民主模式與共識民主模式這兩個術語是作者利普哈特借用自羅伯特·G·狄克遜在1968年所作的相關研究。。利普哈特認為,就分類標準的屬性而言,可歸為兩個維度——“行政機關-政黨維度”和“聯邦制-單一制維度”,通過多次的相關與回歸分析,他得出結論:維度內部,各特征緊密相關,彼此影響;維度之間,關聯微弱,甚至不存在相互關系(詳細量化分析結果可見下文表4)。

阿倫·利普哈特此成果對本文的啟發是,由于分類特征之間的相關性,無論何種模式國家都普遍存在,縱使日本并不具有兩種模式的典型性,也依然適用。基于此,影響日本聯合內閣類型的潛在政治特征因素已完成初步篩選,即內閣類型所屬的第一維度中的“立法權與行政權力量對比”“政黨體系”“選舉制度”“利益集團”。

內容上,利普哈特以詳實的實證分析佐以充分的量化計算證明了自己的學術觀點,但此處,關于研究對象命名與論證內容的適配性問題,本文希望進行一些再思考,即“以民主定性政治特征是否合適”:第一,作為實證研究學者,利普哈特所討論的并不是民主是什么的問題,他也無意提出一項民主的判斷標準,因此,若以“民主”冠名政治特征,便增加了一項論證任務,即需要首先說明何為民主。顯然,這個龐大且復雜的問題并不是該書的研究重點,強行加入或許會喧賓奪主,書中的主線內容是探究36個研究對象國的十項政治特征之間的相關關系,論證這些特征可被劃分為兩個維度,每一維度內部各特征緊密相關,彼此影響,而維度之間聯系微弱,甚至不存在關聯。因此就該書研究主題而言,民主一詞或可視為美化而修飾;若作為實質成分,恐怕作者還需承擔相應論證義務。第二,如果說命名依據來自兩種民主模式,即在既有的關于多數民主與共識民主的結論基礎上,引申出民主模式所涵蓋的政治特征應該也是站不住腳的。因為,書中,當利普哈特本人討論到兩種民主模式的穩定性與標準偏見時,引用了塞繆爾·亨廷頓的“兩輪更替驗證法”,并指出,若以此為據,36個考察對象中,6個不能通過檢驗,其中不乏比利時、芬蘭、德國,這些傳統認知中民主制度完善的國家,而其余三國——盧森堡、荷蘭、瑞士——甚至連一輪更替驗證都沒有通過。“兩輪更替驗證法”是一項側重從選舉角度評價民主的研究標準,上述國家的不達標可以有兩種解釋:在選舉一事上,它們并不“民主”,或者,在選舉一事上,它們是民主的,錯的是以多數民主模式的標準來檢驗共識民主模式。至此,已經可以發現,民主模式的定性并不能傳導出政治特征的定性,因為本質上,政治特征的民主標準是什么尚存爭議,何況結論。且過度執著模式與特征之間的民主結論能否構成傳遞關系,還將陷入“結果民主”與“過程民主”另一爭執未休命題的糾結中。因此,本文認為以民主模式推導政治特征的命名方式也有欠妥當。第三,從利普哈特為兩個維度的具體命名來看,明顯,他是以政治領域這種事實屬性作為主要參考,而沒有采用羅伯特·E·古丁的——“共享權利”“分享權力”——以延伸屬性為依據的命名。這意味著,當拿掉民主模式分類特征這頂帽子時,利普哈特也偏好基礎的、直接的、符合事實而不存在延伸論題爭議的命名方式。

概言之,本文認為,就內容而言,利普哈特邏輯嚴密、論證充實,貢獻了比較政治領域極有分量的研究成果;而關于結論對象定性與論證內容適配性問題,本文傾向于認為,“政治特征”是更為嚴謹的說法。

二、政治特征對日本內閣類型的影響剖析

(一)政治特征的量化標準及相關性

在《民主的模式》一書中,日本雖也作為考察對象被納入研究,不過由于其自身特征不夠典型,因此利普哈特并沒有對其展開詳細討論,也很少以日本為例,論證書中觀點。那么,日本具備怎樣的政治特征呢,它應該被歸為哪一類民主模式呢?

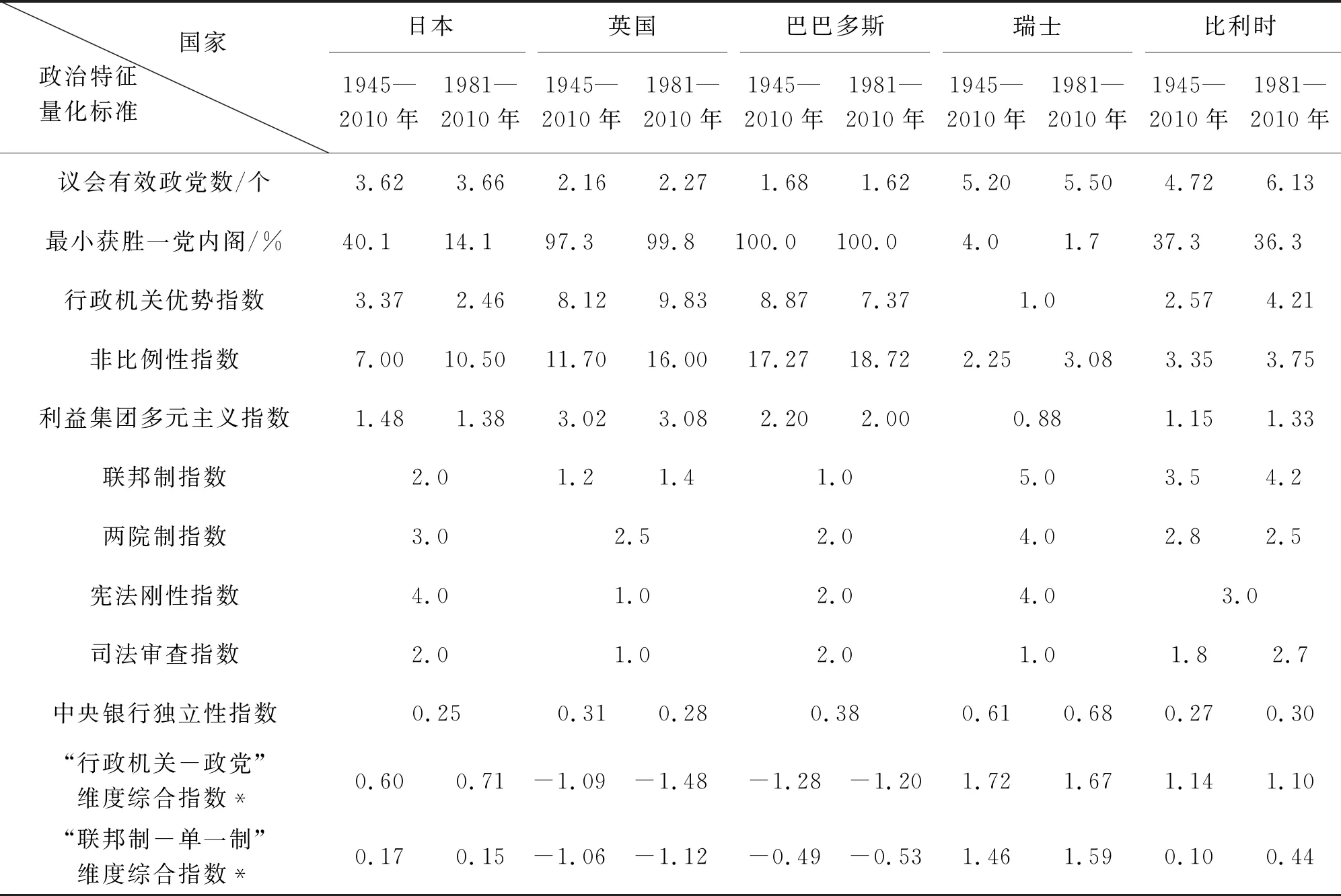

利普哈特在書中提出了10個分類項目的量化標準,并在附錄中給出了全部36個國家,所有項目的詳細數據,為方便類比,表2不僅摘錄了日本部分,還將各模式下典型國家的相關數據也納入其中。

根據表2中利普哈特提供的量化數據,可將日本的政治特征描述為:多黨制、聯合內閣、權力均衡的行政與立法機關、歧視小黨的選舉制度、偏向合作的利益集團、中央集權、兩院均勢、剛性憲法、修憲困難、司法獨立性弱、央行獨立性差。

表1 “多數民主模式”與“共識民主模式”的分類特征

表2 日本與兩種民主模式典型國家的政治特征量化分析[1]305-309

表格數據顯示,縱向,日本在“最小獲勝一黨內閣出現頻率”和“選舉制度非比例性”兩項指標上,變動明顯,最小獲勝一黨內閣的出現頻率降低,代表民主模式共識特征加強;選舉制度非比例

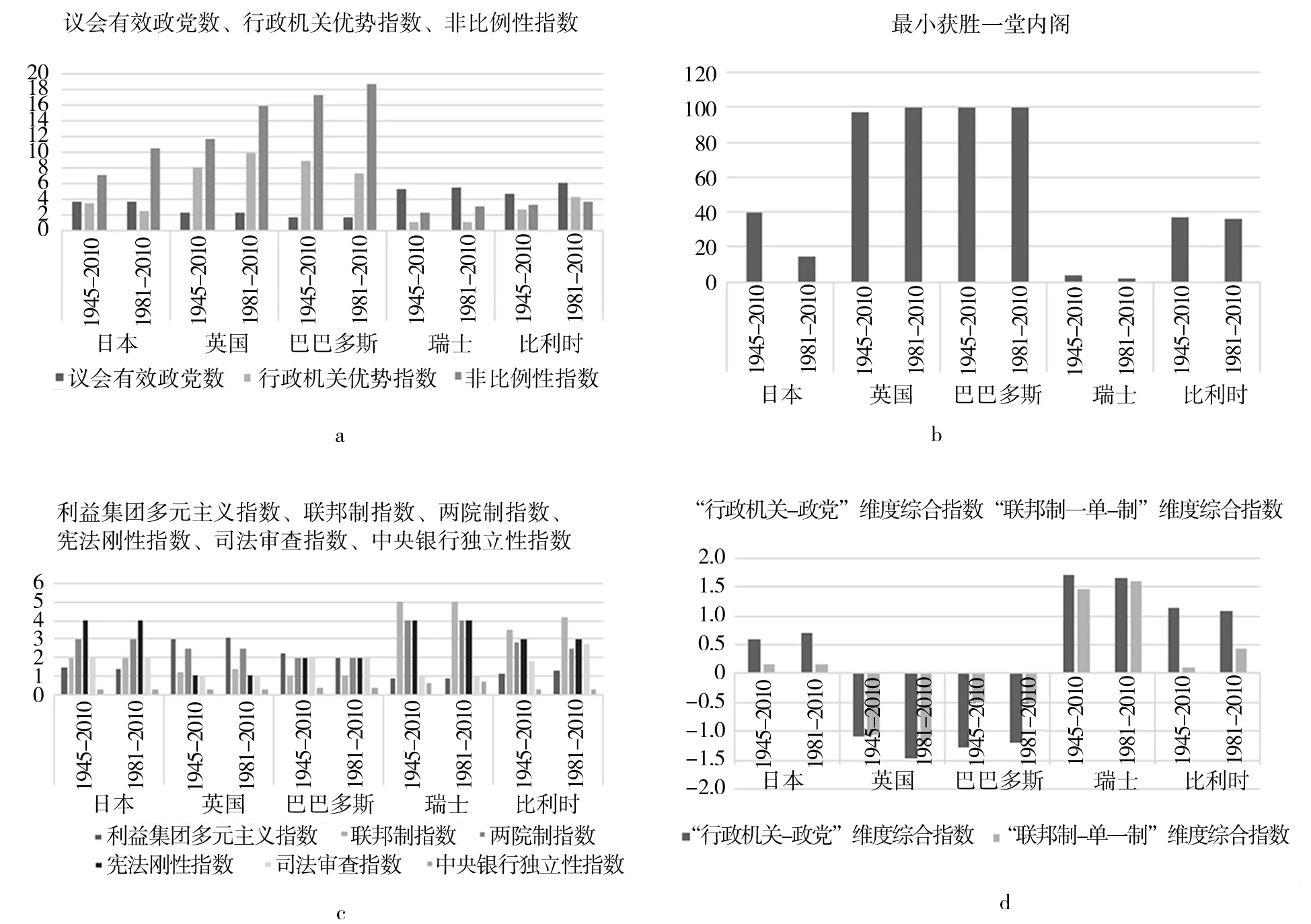

圖1 日本與兩種民主模式典型國家各項政治特征量化分析柱形圖

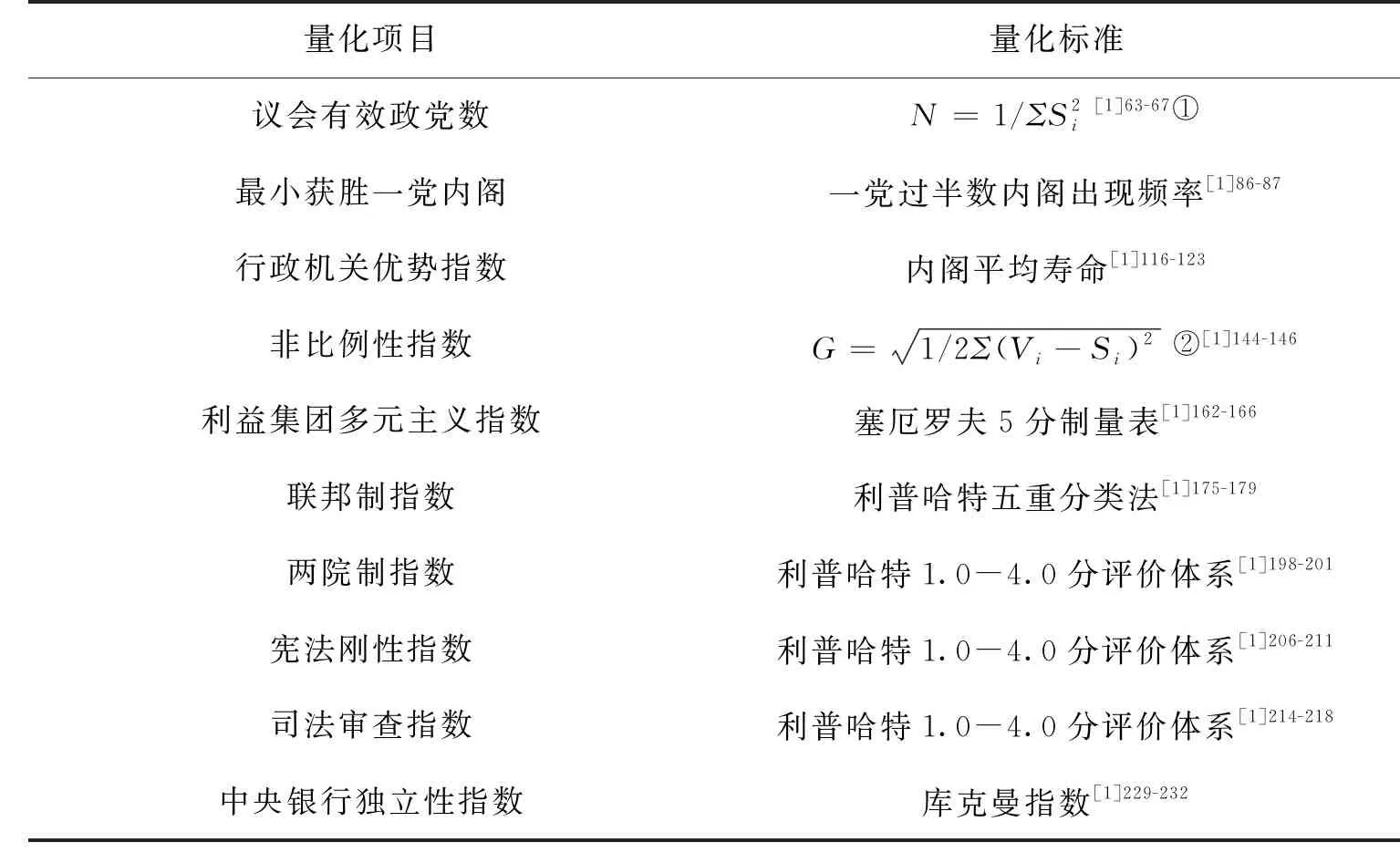

表3 政治特征量化標準

綜上所述,本文第一條結論是:無論多數民主模式還是共識民主模式,日本的典型性都不足,甚至十分微弱,它實際更接近二者的臨界水平,因此,無法將其明確歸入某一政治類型,并依據該類型下內閣構成的普遍影響因素,分析當前日本內閣的形成原因。

在對表2數據進行分析的過程中,明顯能夠察覺,日本在某些項目上的數據變化方向,與理論預測是相悖的。最突出的便是,選舉比例性降低,大黨優勢增強時,邏輯上,小黨會因受歧視程度加深而逐漸衰落,有效政黨數減少,實力衰弱也意味著執政希望渺茫。現實發展與理論邏輯恰恰相反,議會有效政黨數,不減反增,小黨入閣頻率,不降反升。那么,究竟是理論預測模型中的相關關系是偽命題,還是日本政治實踐有其獨特性?以及,其他變量間是否也存在這種變動相關關系,它們將構成日本政治特征怎樣的預測模型?表4為利普哈特以36個國家的十項政治特征的具體表現為數據樣本,計算得出的與政治特征相對應的十項量化變量間的相關系數。

表4顯示:首先,兩個維度各自內部諸變量間,相關關系均通過了顯著性檢驗。就絕對值而言,第一個維度,與“行政機關-政黨”相關的五個變量,相關系數絕對值均超過了0.5,證明彼此間變動相關性較強,例外出現的概率不超過10%;第二個維度,與“聯邦制-單一制”有關的諸變量,相關系數絕對值在0.5附近上下波動,說明彼此關系較為密切,不過稍遜于第一個維度,變量間一半的相關關系,出現例外的可能性不超過1%,其余則不超過10%。其次,當兩個維度變量交叉時,其中全部數據,絕對值均低于0.4,48%甚至不超過0.1。更為重要的是,25個相關系數,卻只有1例通過了顯著性檢驗,換言之,即使在理論上能通過給定的數據計算出其它24個所謂的“相關性系數”,但現實中,可能根本不存在相關關系。由此可見,同一維度內部,各變量密切相關,不同維度之間,各變量關聯微弱,甚至不存在關聯,所以,利普哈特的二維分類成立。

表4 36個國家政治特征相關系數矩陣[1]241-242

二維分類的合理性證實后,本文獲得第二條結論,“聯邦制-單一制”維度的五個變量與內閣類型之間,關聯微弱,甚至不存在相關關系,因此后文的分析中,將擱置對“央地分權”“兩院制”“憲法剛性”“司法審查”“央行獨立性”五項因素的考慮。

(二)量化標準的調整

利普哈特評價“有效政黨數”是最直觀、最簡潔的政黨體系量化標準[2],誠然,它確實廣受比較政治學者青睞。采用有效政黨數作為量化標準的相關研究,基本存在一個共性——考察對象不唯一,如大量分析樣本基礎上的實證研究,利普哈特在《民主的模式》和《選舉制度與政黨制度》兩書中,均選擇議會有效政黨數作為量化方式,前者是對36個國家政府形式和政府績效的綜合評價,后者是對1945—1990年間27個國家選舉制度與政黨體系的實證分析;還有對比研究,張鑫的《混合選舉制度對政黨體系之影響》[3],就是基于德國和日本的比較研究。

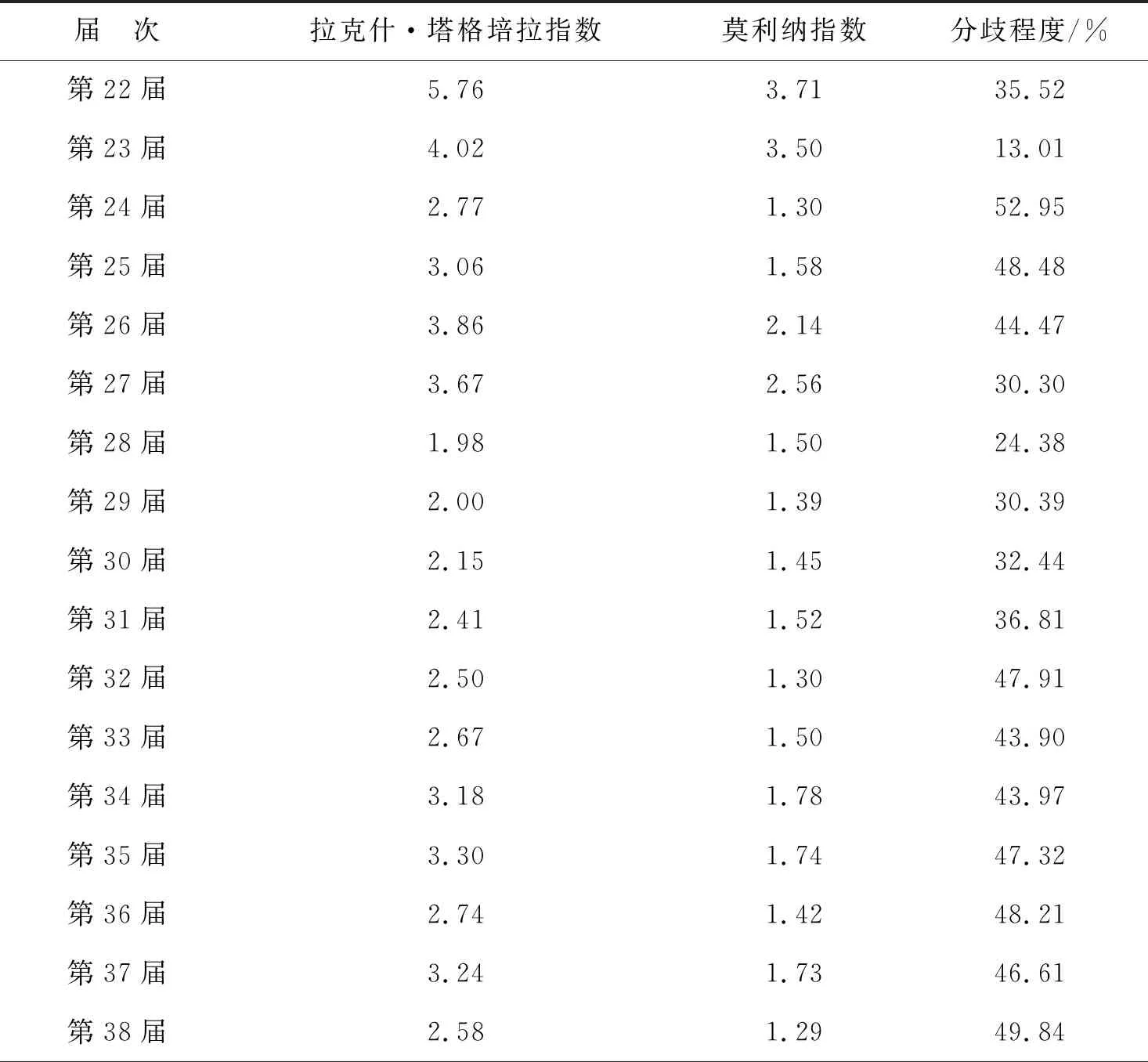

“有效政黨數”包含多種計算公式,利普哈特所推崇的,也即前文中所使用的,是“拉克什·塔格培拉指數”(2)由于“拉克什·塔格培拉指數”是最常用的有效政黨數計算方式,所以一般情況下,有效政黨數被默認為是以“拉克什·塔格培拉指數”所計算出的數值,方便起見,上文中沿用了這一“默認情況”的稱呼方式,下文為了論述清晰,將嚴格區分“拉克什·塔格培拉指數”與“有效政黨數”。,它由馬爾克·拉克什和賴因·塔格培拉在1979年提出[4]。不過,它并非計算有效政黨數唯一的公式,性質相同的還包括,“超級分化指數”(懷根指數)[5]和“莫利納指數”[6],前者對小黨十分敏感,后者則能凸顯大黨顯著性,相同條件下的計算結果,超級分化指數最大,莫利納指數最小,拉克什·塔格培拉指數居中。從計算偏好可以看出,超級分化指數適合測量實力相對均衡的均勢政黨體系,莫利納指數在描述一黨或兩黨優勢明顯的優勢政黨體系時更貼切,而拉克什·塔格培拉指數受惠于自身中立性,適用范圍更加廣泛。由此可見,之所以功能一致的三種公式,拉克什·塔格培拉指數脫穎而出,是因為,實證研究和對比研究往往要面對大量形形色色的考察對象,若以超級分化指數為評價標準,則將高估優勢政黨體系中實力明顯偏弱的小黨,若用莫利納指數,那么均勢體系中稍稍落于下風的政黨便會被低估,而拉克什·塔格培拉指數作為一個“不偏不倚”的公式,或許會在兩個方向都產生誤差,但最終結論一般參考平均數結果,因此兩方向的誤差恰好可以被抵消。

著名政黨體系研究學者喬萬尼·薩托利,在其1976年出版的著作《政黨與政黨體制》一書中,明確將日本定義為主導黨體制[7]172,起始年份正是自民黨誕生的1955年[7]176。本文贊同這一觀點并做補充論證(3)此前,薩托利在《政黨與政黨體制》一書中,已經采用的量化標準是:第一大黨和第二大黨在得票率與議席率兩方面的差距。,所采用的量化標準是:議會最大黨穩定性與內閣第一執政黨穩定性。在二戰后的28次大選與57屆內閣中,議會最大黨穩定性為75%,內閣第一執政黨穩定性為75.44%,占據這一明顯優勢地位的政黨便是自民黨。如果將時間范圍縮小至自民黨誕生后的歷屆大選與內閣,那么上述兩項指標將分別升至95.45%和89.58%,這證實日本的確為優勢政黨體系。因此,本文認為,在分析日本政黨體系時,選擇莫利納指數作為有效政黨計算公式,比拉克什·塔格培拉指數更合適,計算公式為:

當Pi為第i個政黨得票率時,NP所得結果為選舉有效政黨數;當Pi為第i個政黨議席率時,NP所得結果為議會有效政黨數。

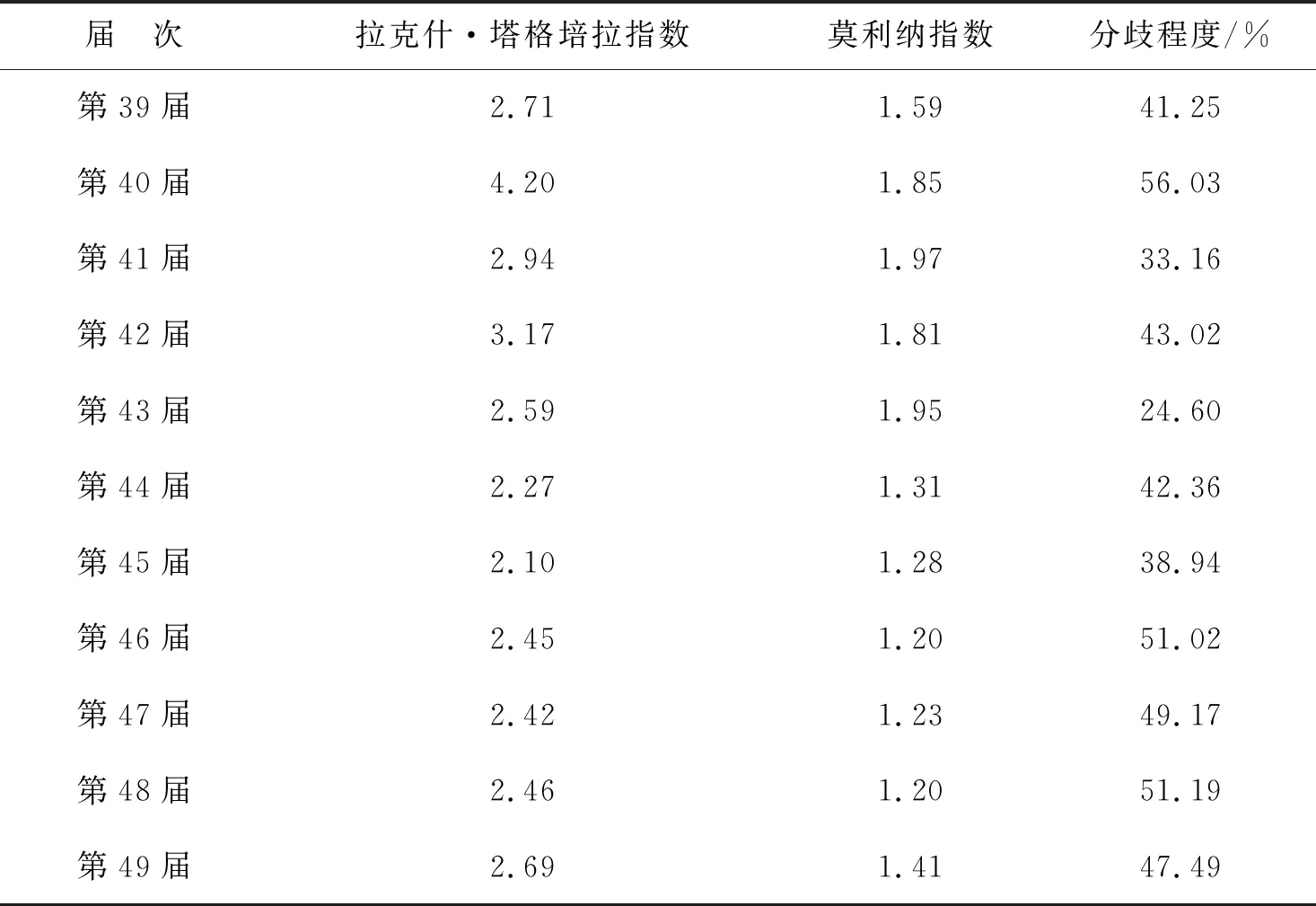

拉克什·塔格培拉指數與莫利納指數,對二戰后日本歷屆眾議院大選議會有效政黨數的計算結果如下(表5):

表5 二戰后日本歷屆眾議院大選議會有效政黨數

續表5

對比兩項公式的計算結果,莫利納指數均小于拉克什·塔格培拉指數,在前者的描述中,日本自1958年第28屆大選后就一直處于穩定的一黨優勢狀態,而1958年,正是自民黨在1955年成立后,第一次參加大選的時間。相比拉克什·塔格培拉指數,莫利納指數更擅長刻畫大黨的優勢地位,這一點從二者分歧最嚴重的第40屆大選議席分配結果中可以看出。1993年7月18日舉行的第40屆眾議院總選舉,511個席位的分配情況見表6。

表6 第40屆眾議院大選議席分配結果

拉克什·塔格培拉指數對本屆選舉的判斷是4.2個有效政黨,標準的均勢多黨體系;莫利納指數認為有1.85個有效政黨,屬于一黨優勢或準兩黨體系。無論是根據第一至第四大黨的議席率差距還是第一與第二大黨,都很難將它們視作同一比較量級的政黨,因為最大黨議席率已經接近半數,意味著它的實力基本與剩余所有政黨的總和相當,且第二大黨議席率連第一大黨的1/3都沒有達到。由此可見,莫利納指數的描述更加貼合實際。

就公式計算效果而言,拉克什·塔格培拉指數之所以對日本現實的描述存在偏差,是因為它對政黨絕對數量的關注超過相對實力,它在計算時增加了絕對數量的權重,減輕了相對實力的權重。舉例說明,假設體量由大到小的A、B、C、D、E5個政黨,議席率分別是a、b、c、d、e,此時議席率平方和S1=a2+b2+c2+d2+e2,后來,最小的兩黨D、E合并,組成X黨,這時四黨議席率就變成a、b、c、(d+e),平方和S2=a2+b2+c2+d2+e2+2de,由于a、b、c、d、e不可能小于零,所以S2必然大于S1,取倒數后得到的有效政黨數N1也必然大于N2。所以,拉克什·塔格培拉指數認為,小黨各自為戰時的有效政黨一定多于組建聯盟。雖然,從N1到N2,確實與假設條件下政黨的數量變化一致,但問題是,零散的小黨真能比聯合的小黨更“有效”嗎。這似乎陷入一個悖論,即如果拉克什·塔格培拉指數的計算邏輯成立,那么小黨合并后,政治影響力將不如從前,既然如此,何必多此一舉?現實中,日本政黨的確頻繁分裂重組,對應議席率平方和從S2到S1,不過,這往往發生在中小黨身上,自民黨作為右翼大聯合,誕生至今68年,即使偶有變故也能很快修復。所以,就日本而言,小黨變得更小會更有效嗎,小黨變得更大是更無效嗎?本文認為這是拉克什·塔格培拉指數在計算日本問題時的局限性。

除對有效政黨數的計算公式做出調整外,關于日本各項政治特征的相關與回歸分析,還有其他幾點說明。

首先,根據上文第二條結論,十項政治特征的量化指標可分為兩個維度,每一維度內部,各變量密切相關,而維度之間,相關性不僅較弱,甚至可能不存在。由于本文研究對象——內閣類型——位于第一維度,因此研究時,本文將僅計算第一維度,也即“行政機關-政黨”維度中各變量的相關系數。其次,計算范圍內的第五項變量——利益集團多元主義指數,作者利普哈特在書中并未給出詳細計算方式,筆者本人也未找到相關資料,因此只能將其暫時擱置。再次,為使所得數據能夠更貼切地描述日本政治特征,也為直接展開對本文研究對象的針對性分析,筆者將“內閣構成”的量化標準由“最小獲勝一黨內閣”更換為“單獨半數聯合內閣”。現實依據有二:一方面,單獨半數聯合內閣是日本選舉制度改革后,政壇新氣象,且這種獨具特色的內閣合作方式已經穩定地維持了17年,期間甚至經歷過一次日本難得的朝野更替;另一方面,當前的日本執政黨——合作已超過20年的自民黨與公明黨,超過14年時間,采取的都是這種單獨半數聯合內閣的形式;除此之外,不同于利普哈特用“1945—2010年”和“1980—2010年”這樣的,以絕對時間為單位的數據分類,本文將以歷屆大選為單位,組織相應的數據分類、計算、整合;補充說明一點,本文在相關系數部分并未設置顯著性檢驗,因為在獲得相關性結論后,為簡化研究,弱相關變量將不再被考慮,而強相關變量則會被篩選進下一輪回歸分析,彼時便可直接利用回歸分析中的P檢驗來確認相關關系的存在與否。最后,考慮到1994年日本進行了選舉制度的重大改革——1994年前后差異顯著的選舉數據可證明這一結論(4)阿倫·利普哈特本人在其著作中也強調了對選舉制度改革前后各項數據變化的關注。原文可參見:Arend Lijphart, Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, New Haven & London: Yale University Press,2012, p.136-137.此外,上文表2中,日本的“最小獲勝一黨內閣頻率”和“選舉制度非比例性指數”,在“1945年—2010年”和“1981年—2010年”兩個時段中的明顯差異,也能佐證選舉制度改革所帶來的巨大影響。——為使采樣更加均衡,盡可能控制外界變量的干擾,不至于因某一類數據過量而產生偏差,本文依照選舉制度改革后舉行了9次混合制大選,包含完整內閣生命周期的共8次這一現實情況,確定了本次采樣的樣本容量——以1994年為基準,前后距離其最近的各8屆,共16屆大選。

(三)日本政治特征的相關與回歸分析

表7為采用調整后量化標準計算的,戰后日本歷屆眾議院大選政治特征量化結果。

閱讀表7,首先能夠明確的一點是,日本當前內閣類型,是以單獨半數聯合內閣為特征的超大型內閣,日本戰后第一次出現這種內閣,是1949年1月眾議院第24屆總選舉,由議席率56.7%的自由黨和14.8%的民主黨所組成的,議會支持率71.5%的第三次吉田茂內閣,此后歷經56年,40屆,單獨半數聯合內閣未再出現。直至2005年9月第44屆大選,才由第三次組閣的小泉純一郎建立起日本歷史上第二個單獨半數聯合內閣——第89屆內閣。截至目前,單獨半數聯合內閣已經穩定、持續地運行了18年,13屆內閣,包括10屆“自民黨-公明黨”內閣,2屆“民主黨-國民新黨”內閣,1屆“民主黨-社民黨-國民新黨”內閣。

結合現實中日本政治發展歷程可知,選舉制度改革,是內閣類型前后顛覆性差異的重要分水嶺。大選區制與中選區制時代,38屆內閣中,僅有9屆是聯合內閣,占比24%,1屆單獨半數聯合內閣,占比3%;而在混合制時代,19屆內閣中,18屆都是聯合內閣,占比高達95%,13屆單獨半數聯合內閣,比例也達到了68%。混合制下,聯合內閣即使達不到單獨半數,第一執政黨的議席率也已非常接近半數,1996年第41屆大選形成的小淵惠三、第1次森喜朗聯合內閣,自民黨議席率為47.8%;2000年第42屆大選形成的第2次森喜朗、第1次小泉純一郎聯合內閣,自民黨議席率為48.5%;2003年,最接近單獨半數聯合內閣的第43屆大選后形成的,第2次小泉純一郎內閣,自民黨獨自占有的議席率已經達到49.4%。反觀大選區與中選區時期:9屆聯合內閣,4屆產生于二戰剛剛結束,社會百廢待興,制度重建,人心不穩的40年代末,面對新國家、新身份、新制度,廣大民眾一時間迷茫不知所措,導致票形分散,單個政黨的議會支持力量薄弱,不聯合,無法組建穩定的政權,且當時各政治勢力尚不成熟,獨立行政的抗風險能力較差,無力招架在野勢力的攻訐與責難,所以聯合內閣,不僅必需而且必要;還有4屆產生于90年代初,選舉制度改革前夜,中選區制行將就木,混合制正在醞釀,各政黨正經歷混亂的分裂重組,黨員脫黨離黨行為屢見不鮮,4屆中,一屆為八黨聯合,一屆為七黨聯合,均不包含彼時的議會最大黨,因為聯合的目的就是為了政權輪替,終結自民黨38年執政壟斷。不僅如此,大選區與中選區時代的聯合內閣大多都符合“最小獲勝聯合內閣”理論,即內閣僅包括獲得議會過半支持的必要政黨,無論實力差距多么懸殊,缺少任何一黨都會喪失穩定執政的基礎。

由此可見,大選區與中選區時代,聯合內閣的建立或是迫于時代壓力,或是尋求半數支持,或是為了終結壟斷,總之,都不同程度地帶有“不得已而為之”的色彩。而混合制下,單獨半數聯合內閣長期、頻繁地出現,說明組建聯合內閣是政黨自愿的意志。綜上,本文猜測,選舉制度與內閣類型之間存在強相關關系。

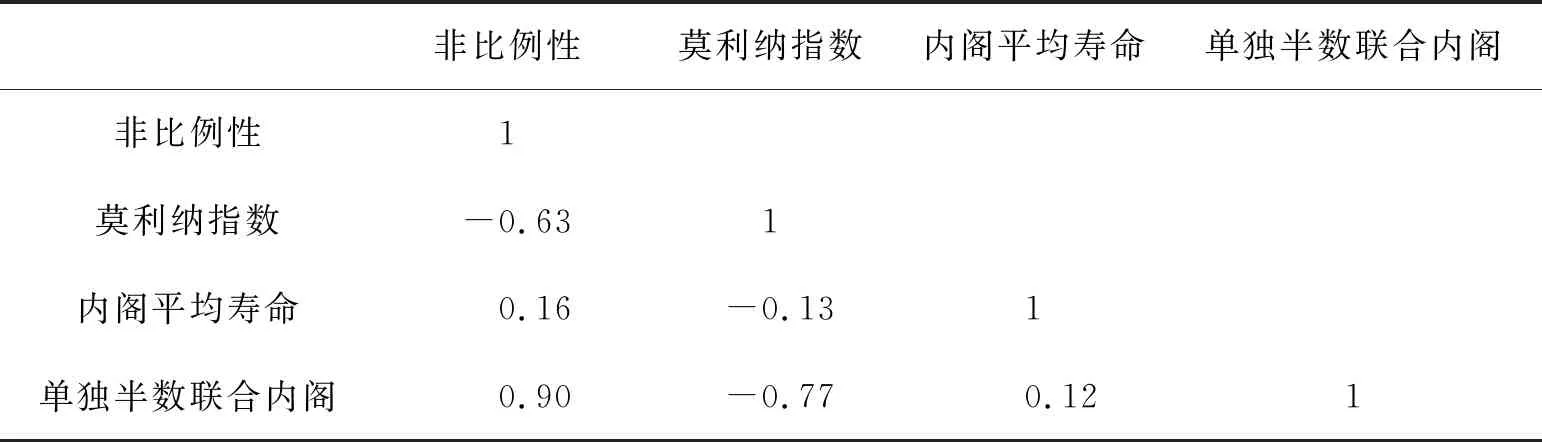

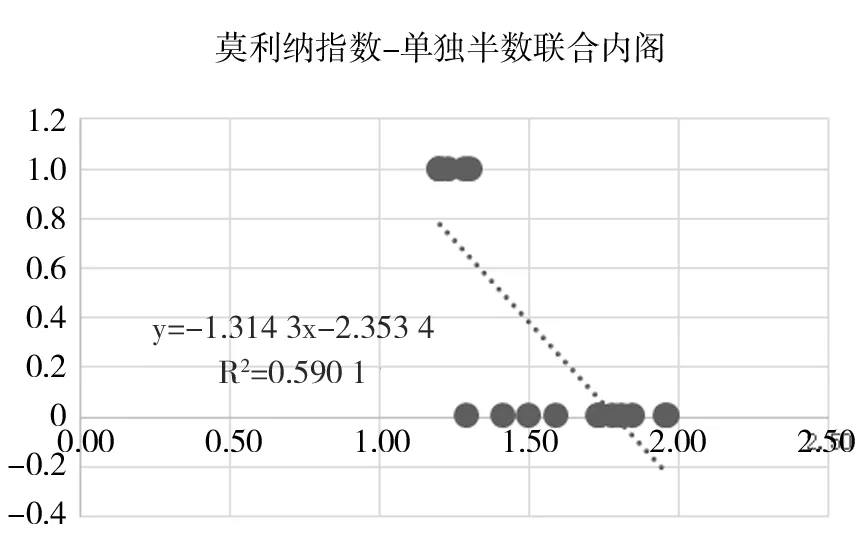

下表所示為第一輪相關分析結果:

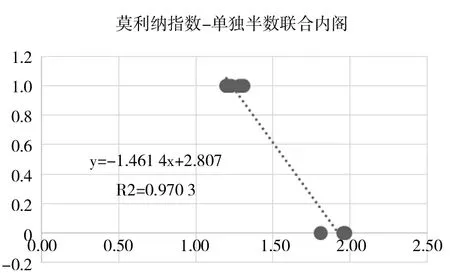

表8中相關分析的結果證實了上文的預測,選舉制度非比例性和議會有效政黨數是與單獨半數聯合內閣關聯最為密切的兩項變量,前者與單獨半數聯合內閣的變動相關性達到90%,后者是77%;就變動一致性而言,前者與單獨半數聯合內閣同方向一致變動,后者為反方向不一致變動。這意味著,日本政治特征中,選舉制度偏向大黨歧視小黨,程度越深,政黨體系中優勢政黨地位越穩固,當前的單獨半數聯合內閣就越容易出現。除此之外,表8還顯示,內閣壽命與單獨半數聯合內閣之間關聯非常微弱,說明,對日本而言,行政機關優勢地位對內閣類型基本不構成影響。所以,作為強相關因素進入第二輪回歸分析的是:選舉制度與政黨體系。兩者將分別作為自變量,對因變量內閣構成的變動做出解釋。為更直觀、清晰地展示回歸分析結論,本文采用散點圖和回歸直線的表現形式,并隨圖顯示回歸方程與R2:

表8 日本政治特征相關系數矩陣

回歸分析結果顯示:首先,圖2與圖3所對應的變量間相關關系,P值均小于0.05,證實關系存在,具體置信度水平在99.9%以上。其次,就回歸模型及其預測直線而言,選舉制度非比例性每上升1個單位,單獨半數聯合內閣的比例就會提升大約9個百分點,而議會有效政黨每增加1個,單獨半數聯合內閣就會減少131%(5)產生131%超大數值的原因是,在本次回歸分析所涵蓋的時間跨度內(第33-48屆眾議院大選),x值——議會有效政黨數的變化幅度極小(1.20≤N≤1.97),僅為0.77個單位,而相對應的y值,即單獨半數聯合內閣的出現頻率,則是從0%斷層上漲至100%,所以,如圖6所示,當議會有效政黨數真的上升了1個單位時(2.20≤x≤2.97),y值就會落在第四象限,此時僅具有統計學意義,只有當y值位于第一象限時,這一回歸函數才具有現實意義。。最后,分布上,左圖散點的離散程度明顯小于右圖,數值上,R2所代表的回歸模型擬合優度顯示,單獨半數聯合內閣的變化,能被選舉制度非比例性解釋的比例是82%,被莫利納有效政黨數解釋的比例是59%,由此可得,政治特征層面,選舉制度對內閣類型的解釋能力強于政黨體系。

圖2 非比例性-單獨半數聯合內閣散點圖

圖3 莫利納指數-單獨半數聯合內閣散點圖

在獲得結論“選舉制度是影響日本內閣類型最重要的政治特征因素”后,本文需根據研究對象中的“當前”二字,進一步精確量化結果,也就是說,接下來本文將討論,既然是政治特征領域內閣類型最強的解釋變量,那么對于當前的內閣類型而言,當前的選舉制度與當前的政黨體系,與其相關程度如何,對其解釋效果如何。

日本選舉制度曾經歷重大變革是毋庸置疑的,但政黨體系呢,當前的政黨體系與過去相比,發生改變了嗎?誠然,政黨體系不似選舉制度一般被白紙黑字地明文規定,但表8中相關性矩陣顯示,政黨體系與選舉制度關聯密切,且通過了置信度檢驗,證實關系存在。所以,當選舉制度經歷重大變革時,政黨體系雖不至于隨之發生同等強度的改變,但受其影響是肯定的,因此,在對選舉制度進行當前條件下的考察時,政黨體系也應被重新審視。

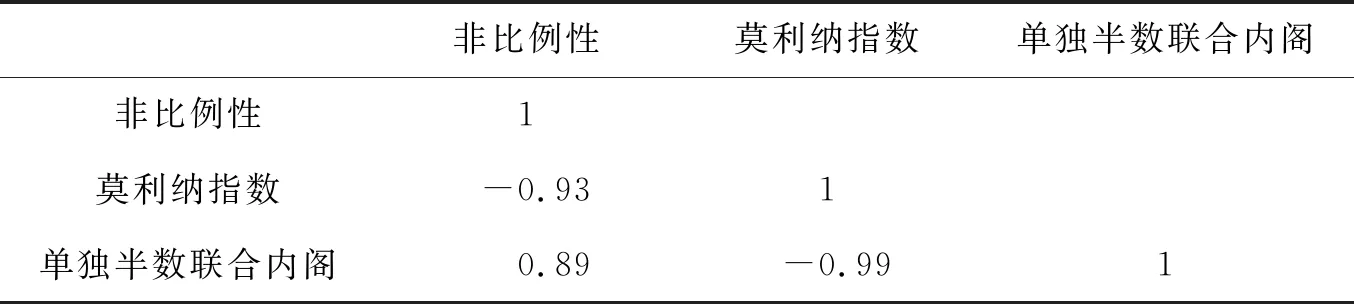

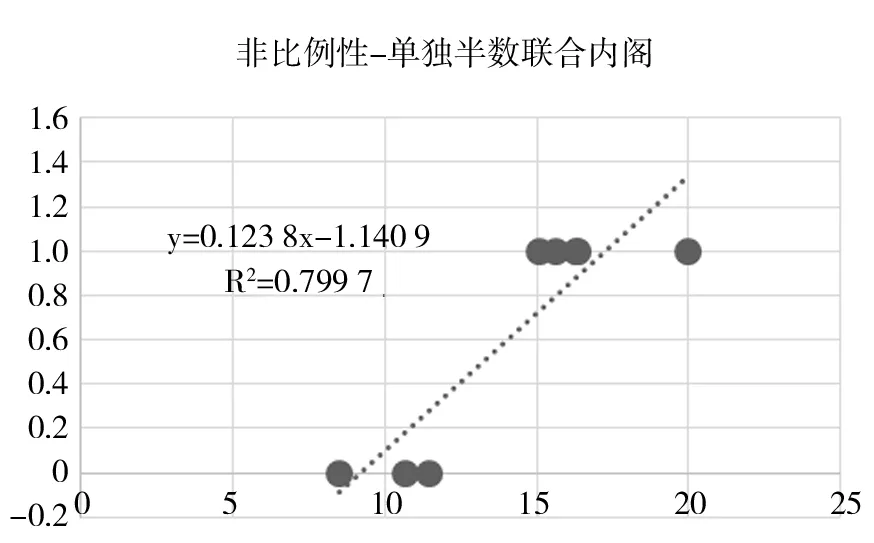

當前條件下的相關與回歸分析結果見表9、圖4和圖5。

表9 混合制下日本政治特征相關系數矩陣

圖4 混合制下非比例性-單獨半數聯合內閣散點圖(左)

圖5 混合制下莫利納指數-單獨半數聯合內閣散點圖(右)

比較表8表9的相關系數矩陣,混合制下的政黨體系與當前內閣類型之間,關聯密切程度明顯提升,解釋力水平也顯著提高,前者已經成為后者關聯最緊密,解釋最有效的政治特征因素。此時,選舉制度已不再是政治特征領域內閣類型最強的解釋變量,不過二者僅下滑了1個百分點的相關性、2個百分點的解釋性,依舊保持了強相關關系、強解釋力水平。考慮到選舉制度同時也是政黨體系的關聯變量與解釋變量,且混合制下,二者無論關聯密切程度還是解釋力水平,均顯著提升,而受此影響的政黨體系也提高了與內閣類型的關聯性和解釋力,于是可以判斷,對當前內閣類型而言,來自選舉制度的間接影響,強于直接影響。

綜上所述,本文第三項結論是,對日本當前以單獨半數為特征的超大型聯合內閣而言,優勢政黨體系是其在政治特征領域的最強相關、解釋變量,其次為混合選舉制。自民黨單獨半數優勢越顯著,選舉制度對自民黨越偏袒,自民黨就越傾向組建單獨半數聯合內閣。

此外,補充說明一點,作為內閣類型量化標準的單獨半數聯合內閣比例,在第一次相關與回歸分析中,所代表的只是內閣類型指數的一種計算方式,如同上文中有效政黨數具有多種計算公式一樣,內閣類型指數也可采用多種不同公式。換言之,當時的單獨半數聯合內閣比例,理論上完全可以被替換為“一黨多數獨立內閣比例”“一黨少數獨立內閣比例”“多黨半數聯合內閣比例”“多黨少數聯合內閣比例”等。只是,這當中的某些,作為內閣類型從未在日本政治現實中出現過,若以其作為量化標準,將一直取得0%的計算結果,無分析意義。一黨多數獨立內閣作為二戰后日本最頻繁出現的內閣形式,之所以也沒有被采納,是因為它并非當前的內閣形式。當然,它完全可以作為第一次相關分析中內閣類型指數的計算公式,獲得關于“哪些政治特征是影響日本內閣類型的因素”的結論。而當進行到第二次相關與回歸分析時,它便無法再作為單獨半數聯合內閣比例的替代公式,因為,此時的單獨半數聯合內閣并不僅僅代表一種內閣類型指數計算公式,還代表了當前內閣的具體形式。第二次相關與回歸分析,方向是“哪些政治特征影響當前內閣類型”。而日本當前的內閣,就是以單獨半數聯合內閣為具體形式的,若沿用一黨多數獨立內閣比例作為計算公式的話,便是“南轅北轍”了。為簡化研究,省去兩次相關與回歸分析間轉換量化標準的步驟,因此才在第一次分析時,就直接采用了單獨半數聯合內閣比例作為內閣類型指數的計算公式。所以,單獨半數聯合內閣比例,在第一次相關與回歸分析中的結論是:對日本內閣類型來說,選舉制度是影響力效果最顯著的政治特征因素,政黨體系次之;而第二次的結論是:對日本當前內閣類型來說,一黨優勢體系是最重要的政治特征影響因素,混合選舉制次之。

三、自公聯合內閣長期化的其它潛在影響因素

上文通過相關分析與回歸分析的量化研究方法,得出了影響內閣類型的兩個政治特征因素:政黨體系與選舉制度。接下來將討論其它潛在的日本自公聯合內閣類型影響因素。

(一)聯合內閣理論

首先分析既有聯合內閣理論對當前日本單獨半數聯合內閣的解釋效力,并從中尋找關于潛在影響因素的考察與研究思路。

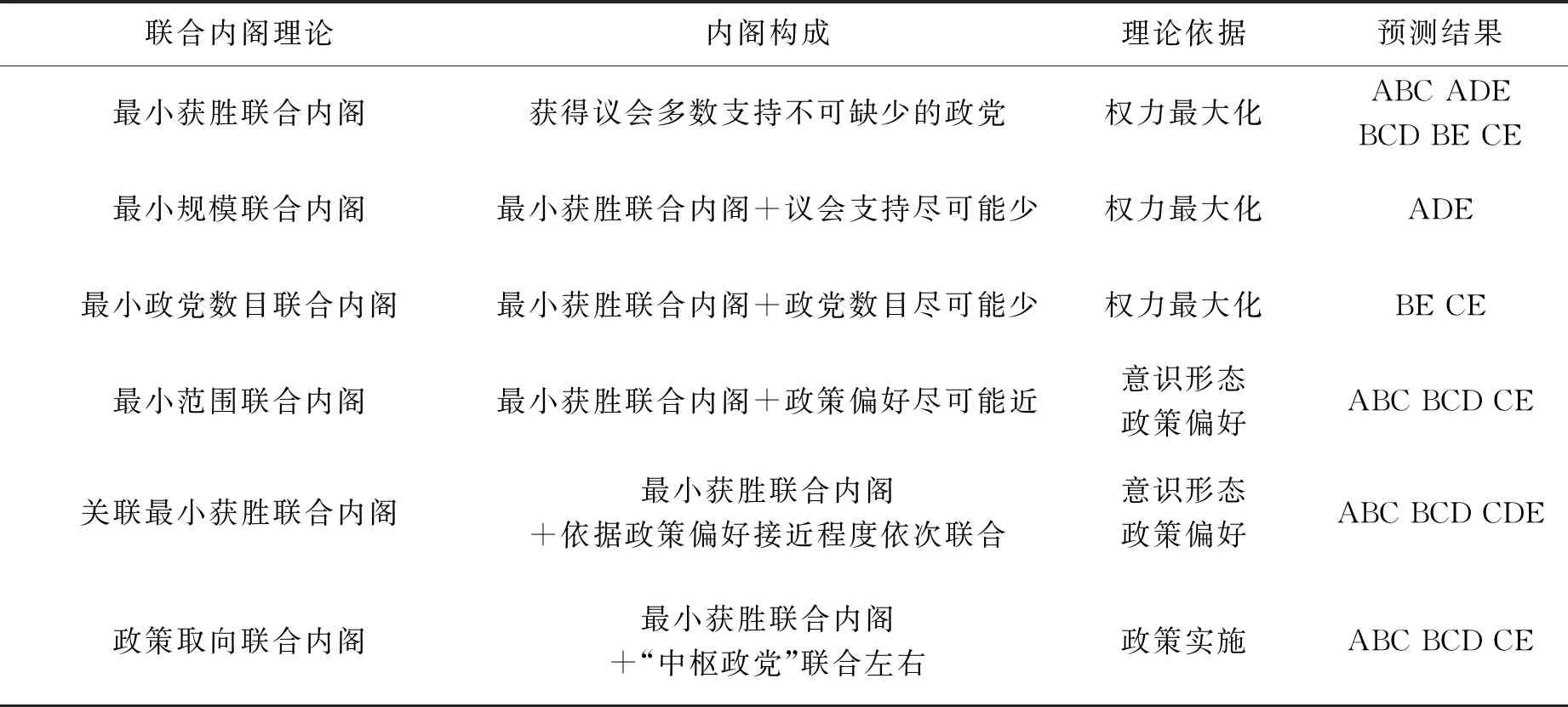

議會制下,聯合內閣必須取得議會多數的信任,至少也應被容忍。根據內閣在議會中獲得的支持力度差異,聯合內閣理論將內閣分為3種類型:(1)最小獲勝內閣。“獲勝”指掌握過半席位,“最小”則表明內閣中排除了任何對獲得過半數支持而言非必要的政黨;(2)超大型內閣。“超大”即指內閣中包括獲得半數支持的非必要政黨;(3)少數派內閣。也就是未能獲得議會過半支持的內閣。

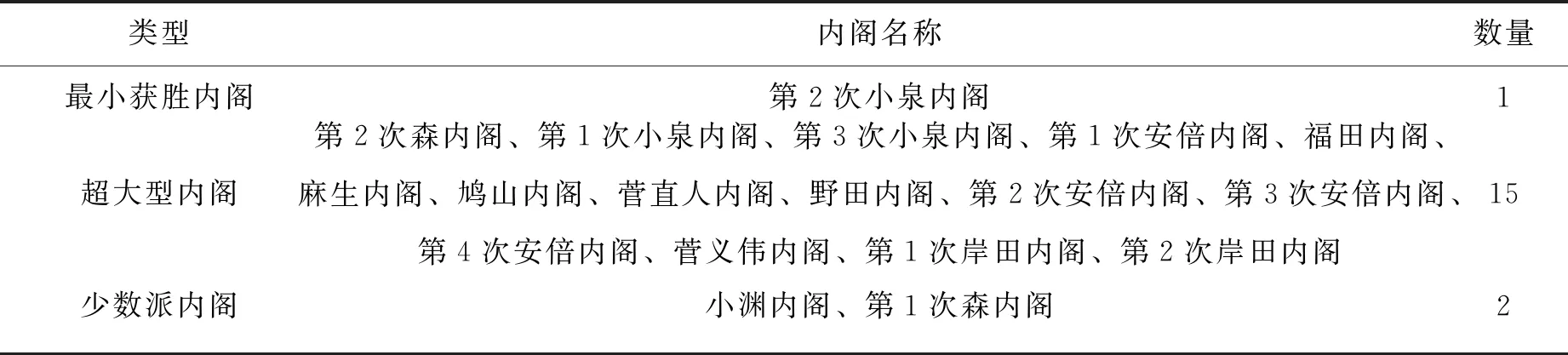

2012年至今,10年時間里,日本六屆內閣一直為自公聯合內閣。縱觀兩黨20多年合作,18屆內閣,涵蓋類型及數量如表10所示。

表10 自公聯合內閣類型及數量

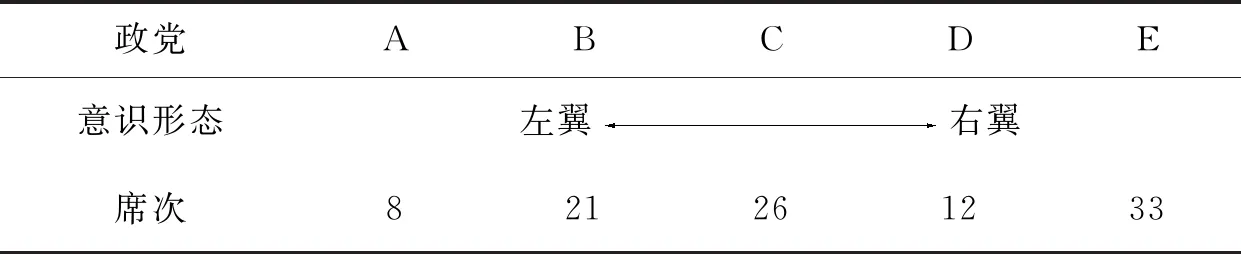

表10顯示,自公聯盟所組建的內閣,3種類型全部覆蓋,最小獲勝內閣占比5.56%,少數派內閣占比11.11%,超大型內閣占比83.33%。下面,以假設條件下,各聯合內閣理論對內閣構成的預測為例,闡釋各理論具體觀點。

最小獲勝聯合內閣理論的基本假設是:政黨的興趣在于權力最大化。當最大黨沒能成為多數黨時,為了爭取議會過半支持,它需要與小黨聯合組閣,但這種合作是最小范圍的合作,即只包含構成議會過半支持的最少政黨,因為非必要政黨的加入會稀釋最大黨在內閣的影響力和話語權。

最小規模聯合內閣理論認為,如果排除非必要政黨的目的是最大限度占有內閣權力,那么就議會支持力度而言,在達到半數的基礎上越有限越好。對E黨來說,最優選擇是組建擁有53個議席的ADE聯合內閣,因為,與CE相比,ADE聯合內閣中E黨議席貢獻率是62%,而CE中則是56%,若按貢獻程度分配內閣職位,那么在一個20名閣員規模的聯合內閣中,上述差別將使E黨多得一個職位。

最小政黨數目聯合內閣縮小預測范圍的標準是,為達成過半數條件所聯合的政黨數目應盡可能的少。因為更少的政黨,意味著更少的談判和交易成本,合作更容易維持。

最小范圍聯合內閣理論假設:意識形態與政策偏好接近的政黨比相去甚遠的政黨,更容易組建和維持聯合內閣。表11中,兩黨意識形態差距,可通過分割他們的間隔數目來衡量。所以,全部最小獲勝聯合內閣中,更容易組建志同道合聯盟的是ABC、BCD和CE聯合內閣。

表11 假定條件

關聯最小獲勝聯合內閣未必是最小獲勝聯合內閣,因為,關聯最小獲勝聯合內閣認為:政黨會根據其他政黨與其政策偏好的接近程度,依次選擇聯合對象,直至獲得議會半數支持。表12中的CDE聯合內閣,D黨是最小獲勝聯合內閣理論中的非必要政黨,卻是關聯最小獲勝聯合內閣中的關鍵政黨。

表12 聯合內閣理論預測結果

政策取向聯合內閣理論假定政黨真正關心的,不是爭權而是施政。由于重大事項的最終決策權掌握在議會手中,因此“中樞政黨”扮演關鍵角色。所謂“中樞政黨”,是指某個單一維度政策傾向上(如左-右),中間派議員所屬的政黨,如表11中的C黨。之所以中樞政黨能夠最大限度地影響最終決策結果,是因為它左右兩邊的政黨或政黨集團,都不掌握違背它意愿制定任何政策的議會多數。

表12中的預測結果暴露出一眾聯合內閣理論普遍存在的根本問題,它們幾乎都是某種類型的最小獲勝聯合內閣,僅某些情況下的關聯最小獲勝聯合內閣除外。各理論的差異主要源自,出于不同考慮和原則而決定聯合對象的最終標準或順序不同,如“最小規模聯合內閣”以確保內閣第一大黨影響力為標準,“最小政黨數目聯合內閣”以控制交易成本為原則,“最小范圍聯合內閣”希望首先聯合與自己政策立場最接近的政黨,“政策取向聯合內閣”優先聯合“中樞政黨”。但這些理論基本都默認,達到議會過半支持后,內閣第一大黨會停止擴張聯合。

有兩個關鍵問題,聯合內閣理論沒有回答,“未過半數的最大黨一定會組建聯合內閣嗎”“超過半數的最大黨一定不會組建聯合內閣嗎”。上文已充分說明,日本當前的內閣類型是超大型聯合內閣,特征是單獨半數,如果按照聯合內閣理論,那么預測結果將全部是一黨多數獨立內閣,所以顯然,聯合內閣理論不能對當前日本內閣類型作出有效解釋。換言之,單獨半數聯合內閣的建立初衷,與聯合內閣理論的分析起點——權力最大化,存在根本差異。

(二)其它潛在影響因素

既然聯合內閣理論并不能夠有效解釋當前日本的單獨半數聯合內閣,那么便需要考慮經濟社會中其它潛在的影響因素。

1.逆向說明責任制的失靈

齋藤淳在《政治分肥:自民黨長期政權的政治經濟學》一書中,提供了一個很有價值的分析觀點——逆向說明責任制的失靈[8]8-9。

存在能夠為選民提供政權組織的不同選項的政黨競爭,是民主制度中“政治說明責任制”的最重要內容。理論上,競爭性民主體制下,各政黨給出不同政策選項,選民從中選擇自己的偏好。而為了讓有決定權的選民傾向于本黨主張,各政黨必須在激烈的政策辯論中交鋒。這一過程便形成了,政治精英向選民擔保,自己作為民主權力委任的代表將兌現承諾、履行義務、承擔責任的“說明責任制”。政黨若想確保自己的多數地位,就必須把握選民的偏好分布,不斷調整自身政策主張以符合選民期待,從而建立競爭優勢。而這種競爭性政治市場,能夠產生如自由經濟市場一般的效率性結果。

與競爭性民主體制相對的,是恩庇主義政治,它建立在政治庇護者和追隨者之間,由互惠性政治交易所構筑的信賴網絡之上,從這一點看,恩庇主義偏好一種局限在內部人之間的政治交易模式。恩庇體系下,通過內部人的相互聯系,一方面,庇護者在小范圍內為特定的追隨者提供一定利益;另一方面,追隨者協助庇護者維系權力,從而獲得這部分回報。齋藤淳在書中提到,日本是“無競爭的民主政治”[8]9,這一概念的核心為:在日本,自民黨在選區票田里通過建立如后援會一般的地方組織,構筑起自身恩庇主義網絡,而缺乏這一基礎的在野黨陣營,則始終存在難以逾越的集體行動困境,從而無法實現政權更替的政治現象。

既然,通過政權交替,完成政黨間競爭性政策選項的變更希望渺茫,那么,在自民黨長期把持政權的現狀下,就可能出現地方選民為了從當前的壟斷資源分配體系中多得一杯羹而彼此爭奪的情形,于是就形成了“顛倒競爭”或稱“逆轉競爭”,也就是恩庇主義政治下,追隨者激烈競爭,庇護者坐享其成的“逆向說明責任制”。具體表現為,一直以來存在于戰后日本政治中的,由地方住民、自治體或利害相關團體廣泛發起的政治游說,也稱“陳情合戰”,追隨者內部展開了“誰更支持自民黨”的激烈競爭。由此可見,“逆向說明責任制”的突出特征為,民主政治中的選民,為了向執政黨表達支持而競相展示忠心,自己承擔起說明的責任。

但是,自民黨的逆向說明責任制,是孕育著深刻內在矛盾的政權體系。利益誘導的關鍵,是選擇性誘導,為達到這一點,必須加強對地區投票過程的監視,以及通過操縱利益分配,報復潛在背叛者。然而,隨著經濟增長和城市化加速,這種監視選票的政治機器必然迎來不斷衰弱的宿命(城市化水平越高,直接的選舉監視越困難)。同時,為了維持既有選舉組織而實行的利益誘導政策,嚴重打擊了經濟運行效率。長此以往,不僅危害經濟健康增長,也使財政難以為繼。所以,逆向說明責任本就源于一個自相矛盾的邏輯,注定了自我毀滅的結局。

頗為諷刺的一點是,對自民黨政治家而言,如果對當地后援會或業界團體的要求充耳不聞,干干凈凈地丟掉支持也就罷了,但現實卻是,政治家越早實現對選民的承諾,后援會組織就崩潰得越快。利益誘導政治,雖然可以一時幫助自民黨穩固議會多數地位,但伴隨投資的那些具備高經濟效益的公共項目逐漸完成,自民黨在相應地區的集票能力不可控地衰弱了,可嘆“竹籃打水一場空”。不僅如此,當政治危機襲來時,對上述地區出身的議員,自民黨也同樣失去了誘導和規制能力,只能眼睜睜看他們割席離開,這類議員一旦出走,回歸的可能性極低。

以高速公路建設為例。通常而言,為呼吁對地方公共道路進行投資建設,由地方利益團體和地方自治體選民所組織的建設同盟會,是自民黨在選舉活動中極其仰賴的后援組織。但是,這種應援的熱情,往往止步于道路正式完工的那一刻。因為,只要完工,那么,無論當地選民轉身去支持任何其它政黨,已經修好的高速公路,自民黨也無法作為懲罰和報復手段而拆除,既然到手的利益不會被沒收,那么選擇的空間就自由了。在《政治分肥》一書中,齋藤淳就發現那些“我田引鐵”的選區,相比其它選區,自民黨支持率明顯下降了[8]137-163。1993年分裂后,自民黨淪落為在野黨,而這段時間選擇離開的議員,大多出自新干線沿途選區[8]164-193。這證明,長久以來,自民黨通過控制公共事業的資金分配來為自身政權續命,可是,到頭來,這些依次完工的公共建設,卻反蝕了自民黨作為利益誘導和分配組織的向心力。

長期來看,自民黨事實上陷入了利益誘導政治的兩難之中:投資經濟效益良好的基礎設施,就會觸發選民基礎動搖危機;而投資經濟效益較差的公共事業,雖能維持選票穩定,但執政的經濟基礎將備受打擊,難怪齋藤淳稱逆向說明責任制——“自作孽的政治手法”[8]20。

綜上所述,當原本維持政權運轉的逆向說明責任體系失靈后,為延續執政生命,自民黨必須未雨綢繆,而超大型聯合內閣就是措施之一。關于這一點,齋藤淳認為,與公明黨的合作至少給自民黨帶來了兩大方面的切實收益:一是,“公明黨的支持使自民黨即便是在競爭非常激烈的選區也能獲得一定議席,先前那些因無法對抗在野黨勢力而成為空白選區的地方,現在也變成了激烈的交戰區”。公明黨作為一個有宗教背景的政黨,其后援會組織擁有三大優勢:穩固的鐵票倉“創價學會”;選民動員效率高;后援會運營成本低。這些優勢使得公明黨能夠高效、穩定、持久地幫助自民黨集票。二是,與公明黨的合作,有利于自民黨向城市政黨轉型。在公明黨的助力下“聯合政權將施政重點轉向推動規制緩和化,實際就是一種無需直接財政投入,就能延續利益誘導的新辦法”[8]206。具體來說,這種“規制緩和化”就是在不擴大原有財政支出的情況下,增加自民黨在政治上自由裁量的余地。

2.優勢政黨的政治需求

前文提及,薩托利明確將日本定位為主導黨體系,并把自民黨誕生的1955年記作這一體系的起始年[7]172+176。均勢政黨體系中的各黨,對政權有著迫切的渴望,毫無疑問,他們的確以權力最大化為目標,只有掌握更多資源分配權力,才能為自己累積政治資本,提升實力,奠定地位,打破均勢。而對主導黨體系中的優勢政黨來說,伴隨著獲取權力的壓迫感逐漸降低,維持權力的焦慮感不斷上升,要如何盡量延長自己的執政壽命。所以,均勢體系與優勢體系政黨目標的差異在于,一個,想要獲得成為執政黨的機會;一個,想要延長作為執政黨的時間。

延長執政壽命,可以從3個方面努力:第一,優化、提升自身;第二,分化、瓦解對手;第三,收買、拉攏選民。與聯合內閣相關的是第二個方面。能夠有效弱化反對黨勢力的手段之一便是發出入閣邀約,除少數反體制政黨外,面對這種能夠直接實現目標的機會,很難有政黨不心動,如此,便會組建單獨半數聯合內閣,但對占據顯著優勢的大黨而言,小黨閣員的象征意義大于實際意義[1]95-97,大黨需要他們作為由自己主導的內閣的“裝飾品”,對外,以“合作、共建、民主”的形象示人,對內,卻往往只是決策中的邊緣人。不過畢竟是閣內合作,公明黨得到的好處也是實實在在的,不僅能夠加強國際聲望,還可以提升國內地位,積累政治資本。分化重組一向是日本政黨的常態,縱觀戰后選舉史,參選政黨宛如走馬燈一般,甚至有些是面臨選舉倉促拼湊而成的,而公明黨,獨善其身58年,除有宗教色彩加持外,參與聯合內閣也發揮了重要作用,執政黨的光環不僅能夠凝聚政黨,還將一個來自小黨的聲音放大。此前,就烏克蘭問題,日本前首相安倍晉三發表了要與美國討論“核共享”的言論,作為執政聯盟的另一方,公明黨黨首山口那津男的反對意見,受到了國內外媒體的高度關注。

選舉制度改革后,原本存在于中選區制的定數格差,得到一定程度的修復,降低了農村地區的選票權重,而這里正是自民黨執政的基本盤,公明黨的受眾群體很大一部分來自城市,聯合公明黨不僅能強化自民黨的集票能力,更是以自民黨最需要的形式增加了選票。自民黨前干事長野中廣務也承認這一點,“對自民黨而言,獲得公明黨的支持是非常有效的競選手段”[8]205。除了選票收益,將曾經的反對黨納入自己陣營,也切實減弱了政策執行的阻力。公明黨作為一個,以佛教日蓮宗思想為底色的中道主義政黨,和平是其一貫立場,然而身份轉變后,其先是在向伊拉克派遣自衛隊一事上,接受了自民黨的政策,現在,甚至逐漸松口對修憲的限制。

一黨長期壟斷執政就意味著,在野黨所代表的那部分選民利益,永遠得不到滿足,這個國家中存在著一批被政府蓄意遺忘的人。自民黨作為典型的偏右翼政黨,如果出于控制交易成本考慮,應選擇與其價值立場、政策偏好接近的右翼陣營戰友,然而現實卻是,公明黨是徹徹底底的中左翼政黨,從上述選票互補中也能看出,兩黨選民群體差異明顯,此時,公明黨的入閣,使得不能為自民黨所代表的那部分社會群體,有了發聲渠道。在公明黨的積極推動下,日本政府發放了地區振興券,通過了《兒童補貼法》和《年金生活者支援給付法案》,設置了女性專用車廂,推出了孕婦健康檢查受診票[9]……通過主動向未代表群體釋放善意,自民黨化解了議會大選成為社會不滿情緒泄壓閥的危險。

結 論

本文以比較政治學對民主模式進行的“多數民主”和“共識民主”的分類,以及利普哈特的政治特征二維理論為基礎,分析了當今日本單獨半數聯合內閣的政治特征誘因,獲得結論如下:對日本內閣類型而言,選舉制度是其在政治特征領域的最強相關、解釋變量,政黨體系次之;對目前單獨半數聯合內閣而言,優勢政黨體系是其在政治特征領域的最強相關、解釋變量,混合選舉制次之。

在對其它潛在影響因素的探尋過程中,本文發現,傳統聯合內閣理論在解釋日本自公超大型聯合內閣問題上存在明顯的局限性,因為所有理論都以權力最大化為邏輯起點,預測結果都是某種程度的最小獲勝聯合內閣,與自公的超大型聯合內閣存在本質區別。因此,本文進一步分析了經濟社會領域潛在的影響因素,本文認為,自民黨的執政基礎——“逆向說明責任制”——根植于一個自相矛盾、自我否定的邏輯,必然導致崩潰的結局,而公明黨憑借基本盤穩固、動員效率高、運營成本低等優勢,能夠向自民黨提供穩定、可靠、充足的援助,且作為互補型政黨,它正是以自民黨最需要的形式進行幫助的。此外,延續執政生命的焦慮,也刺激了自民黨建立并維持,與公明黨的單獨半數聯合內閣的動力與意愿。

綜上所述,政治特征領域內,能夠影響日本自公超大型聯合內閣的因素是——當前的一黨優勢體系和混合選舉制;除此之外,其它潛在影響因素還包括:逆向說明責任制的崩潰、優勢政黨的政治需求等。