從國際化轉向看中國旅游學術知識生產規律與特征

江金波 龍云

[摘? ? 要]該研究構建學術知識生產-溢出價值鏈模型,基于雙溢出渠道研究視角,分析2000—2019年中國旅游研究國際化轉向中的學術知識生產規律。研究發現:(1)學術知識生產-溢出價值鏈中兩類知識生產特征存在差異,學術期刊為主流渠道,選題重視理論,屬于洪堡知識生產模式,研究主體重視合作,成果溢出效應較高;學術會議為大眾渠道,選題偏向實踐應用,符合后洪堡知識生產模式的特征,研究者傾向獨立研究,成果數量豐富,但國際化水平有待提高,認可度較低。(2)兩種類型知識生產演變規律相似,可分為3個階段:早期(2000—2006年),數量較少,基礎研究較多,但相關議題延續性強;中期(2007—2013年),數量逐漸增多,熱點議題較為豐富,關聯網絡復雜,議題縱向延伸;近期(2014—2019年),數量增速放緩,質量層次提高,新興議題增多,研究更具時代性、探索性。通過對比分析學術知識生產-溢出價值鏈中會議及期刊知識生產規律的異同,有利于國內旅游學者清晰認知國際旅游研究中的“中國特色”,呼吁促進產學研“三重螺旋”合作,完善知識溢出及反饋渠道監管。研究建議中國學者擴大旅游學術知識生產視野,承擔更多國際學術責任,提升知識生產質量和國際學術影響力,學術界積極推進會議評級標準及數據庫建設,優化知識創新網絡結構。

[關鍵詞]旅游研究;國際化轉向;知識生產;知識溢出

[中圖分類號]F59

[文獻標識碼]A

[文章編號]1002-5006(2022)02-0142-13

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2022.02.016

引言

中國旅游知識體系的構建囿于學科定位模糊,交叉性強,學者們常常從經濟學、地理學、社會學、文化學等學科視角闡述旅游學所包含的知識內容,如經濟學之下的旅游經濟學、地理學中的旅游地理學等[1]。而旅游學的學科獨立與規范,則倚重旅游業被重視程度與其理論知識的突破[2-3]。研究初期,學者們關注旅游學科體系與旅游理論研究概念及內容,余書煒認為,旅游學術理論研究應包括旅游活動、活動主體間關系、活動的影響等派生性問題[4]。戴斌在余書煒一文基礎上進一步明確旅游學科體系的內容,探討了一般、分支、交叉旅游學研究內容[5]。而張凌云則認為,旅游理論研究應與旅游業實踐緊密結合,研究內容隨時代發展而不斷更新、擴充和深化[6]。近年來,隨著數據庫的完善及文獻計量軟件的出現,知識圖譜成為旅游研究文獻計量分析的重要工具,通過它們可以很好地了解學術知識生產的規律及特征。如李清茂、邵莉通過主題圖構建了旅游文獻知識管理模型,以旅游文獻反映旅游理論、旅游知識等方面內容[7-8]。關于知識圖譜在旅游知識體系研究中的運用可以歸納為: 國內外研究多以Annals of Tourism Research、Tourism Management、Journal of Travel Research、《旅游學刊》、《旅游科學》、人大復印資料《旅游管理》等高級別旅游學術期刊論文數據為研究對象[9-12],主要運用引文網絡分析法、審視案例研究法等研究方法,使用CiteSpace、VOSviewer等文獻計量軟件,統計分析關鍵詞共現頻次及關聯性,探討國內外旅游研究知識體系演變特征及基礎知識構成。如廉同輝等以CSSCI收錄文獻分析國內旅游研究知識體系發現,國內更認可旅游地理學相關研究,此類研究被引頻次較高,聚焦旅游資源、生態旅游、旅游開發等知識領域[13];張敏等基于國際11本權威期刊發現,旅游知識體系涵蓋可持續、服務、市場與文化、心理及行為等多個知識點,呈現跨學科交叉融合的特點[14],學者們逐漸認可了旅游的交叉學科特征。與此同時,關于文化旅游[15]、鄉村旅游[16]、生態旅游[17]等專項旅游研究知識生產逐漸增多,豐富了旅游學科知識體系研究內容。

但目前旅游學科知識體系研究仍存在一定的局限性。一是相關研究文獻數據多源于期刊論文,鮮少關于其他對象的旅游研究,如李經龍和付吉娟[18]、劉慶余[19]、陳鋼華和保繼剛[20]等學者分別基于國家自然、社會科學基金旅游項目數據,研究旅游學術研究態勢及發展格局,盧云亭以旅游地學7次學術研討會探究旅游地學研究趨勢[21],其中,以學術會議為數據來源的研究相對較少。二是較少關注國內旅游研究知識體系演變[22],缺乏理論研究的原創性[23],主要矛盾表現為學術研究國際化和本土化的不平衡關系,國際化體現為旅游學科學習并借鑒國際研究經驗[24]。現階段,研究者基本能完成西方理論的中國情景應用與修正,也逐漸形成具有中國特色的旅游理論,實現本土化創新,但仍處于初級發展階段[25]。而國際化趨勢要求旅游研究不僅能“引進來”,更應該“走出去”[26],積極擴大中國旅游學術研究的國際影響力。據Web of Science(以下簡稱“WoS”)核心數據庫統計顯示,中國學者發文數量從2007年起實現快速增長,自2016年后發文量超過1000篇/年,國際化轉向趨勢明顯加速。為了量化中國旅游學術研究國際化水平,陳鋼華和黃遠水構建“國際影響力”指標模型測評國際學術界對國內研究的接受度和認可度[27],其研究認為會議與期刊是學術知識生產的主要載體和擴散媒介,可見,國際學術會議對擴大學術研究的國際影響力同樣重要。因此,本研究采集中國本土學者的研究成果,基于雙溢出渠道視角,對國際學術會議和學術期刊論文數據同步展開研究,以分析中國本土研究者在國際化轉向中所反映的旅游知識生產特征及溢出規律,為中國旅游研究成果實現國際化輸出提供路徑和選題參考,提升中國旅游研究的國際影響力。

1 理論方法與數據來源

1.1 理論方法

1.1.1? ? 知識生產理論

知識經濟時代,知識生產成為社會生產力的核心資本,通過降低成本,提高效率,為個人、組織謀求更大的利益,有助于處理及解決某些復雜性難題[28]。Gibbons、Griffiths提出兩種知識生產模式[29-30],以學術研究為導向的模式1和面向社會實踐的模式2,模式1逐漸轉向模式2。傅翠曉等將知識生產總結為:洪堡模式(模式1)面向學科學術、后洪堡模式(模式2)面向實踐應用、前洪堡模式(模式3)綜合考慮學術與實踐關系[31]。知識生產理論認為知識由隱性知識與顯性知識組成,學術知識以顯性知識為主,其內容由科研工作者產生,包括專著、論文等形式的知識成果[32],為政策制定及行業實踐提供重要的理論支撐。高等院校為學術知識主要生產基地,其研究者為學術知識重要生產者[33],具有很強的社會關聯性,可以聯動政府機構、企業、行業協會等其他知識生產主體參與學術知識生產過程[34]。

1.1.2? ? 知識創新擴散及價值鏈理論

Rogers研究多個創新擴散的案例,認為創新擴散涵蓋了解、興趣、評估、試驗、采納5個階段,包括創新、傳播渠道、時間、社會系統4個主要因素,一定意義上,創新可以理解為新方法、新技術、新知識成果[35]。知識生產為創新擴散奠定了堅實的理論基礎,Arkowitz提出知識創新“大學-產業-政府”三重螺旋模式,大學不應局限于傳統理論研究,與政府、產業良性互動構成知識創新共同體[36]。基于價值鏈理論,Weggeman和Van創新知識價值鏈,將知識管理劃分為創造知識、共享知識、利用知識、評估知識4個環節[37],賀鈺瀅將其整合為創造新知識、優化舊知識、知識儲存、知識流動、知識獲取、知識應用6個類型[32]。Spinello提出知識鏈模型,包括知識獲取、選擇、生成、內化、外化等主要知識活動[38]。Marchlup認為,知識生產不僅包括創造、創新知識,同時還包括傳播、分享知識[39]。但回歸到學術知識來看,通常有學術會議及學術期刊兩類知識擴散渠道,前者強調“在場”特征,其議題具有前瞻性和時效性,具備研討、辯論場景,并以專刊、論文集為傳播媒介,而后者的認可度更高、更權威,是學術知識的“風向標”[2]。

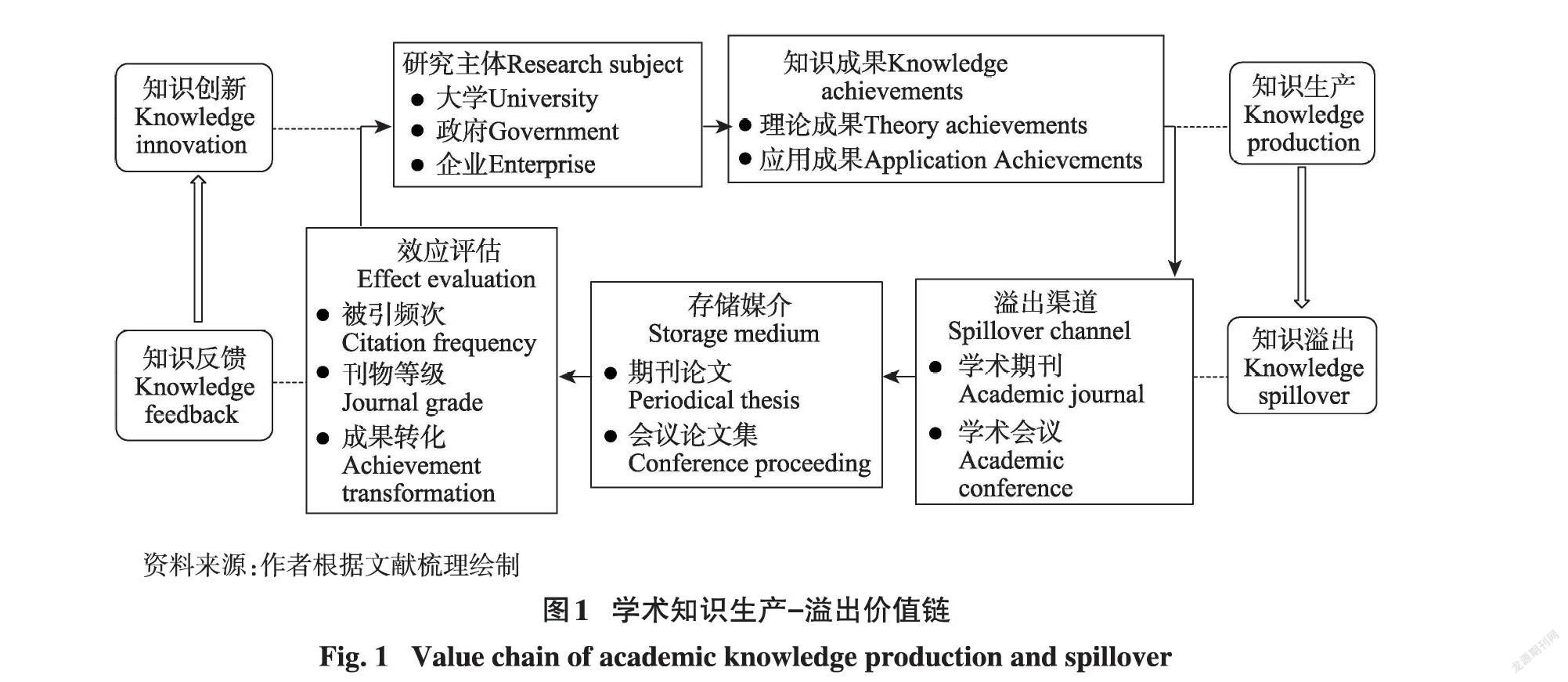

1.1.3? ? 學術知識生產-溢出價值鏈模型

本研究基于知識生產、創新擴散、價值鏈模型等理論構建學術知識生產-溢出價值鏈模型,如圖1所示,包括知識生產、知識溢出、知識反饋、知識創新4個階段,其中知識生產研究以大學為主體,聯動政府及企業參與知識共創。學術知識溢出為顯性知識溢出,包括知識的復制傳播和知識的引用再創作。根據賀鈺瀅對學術知識的界定,包括學科理論知識及知識應用型成果[32],可通過學術期刊和學術會議兩類溢出渠道,發表在學術期刊和學術會議集上,傳播、推廣、擴大知識的影響力。借助其他研究者引用相關知識的頻次、刊物等級[27],以及政府、行業等實踐性組織對知識成果的應用來評定知識的溢出效應,但由于成果轉化數據缺少統計渠道,本研究選用前兩項指標評估學術知識外溢效應。

1.1.4? ? 科學知識圖譜——CiteSpace

CiteSpace是一款挖掘潛在知識、實現數據和信息可視化的分析軟件,通過這類方法分析得到科學知識圖譜可視化圖形。該軟件由信息可視化專家陳超美教授使用Java語言,基于共引分析理論與尋徑分析算法開發,可統計分析特定領域研究文獻數據以探尋學科演化的關鍵路徑與知識拐點[40]。經陳悅和劉則淵等引進中國學術研究,命名為“科學知識圖譜”,即以知識域為對象,展示科學知識的發展進程與結構關系的圖像。科學知識圖譜既展示了可視化的知識圖形,又展示了序列化的知識譜系,展現關聯化、網絡化、結構化、演進式的復雜型知識關系[41]。

1.2 數據來源

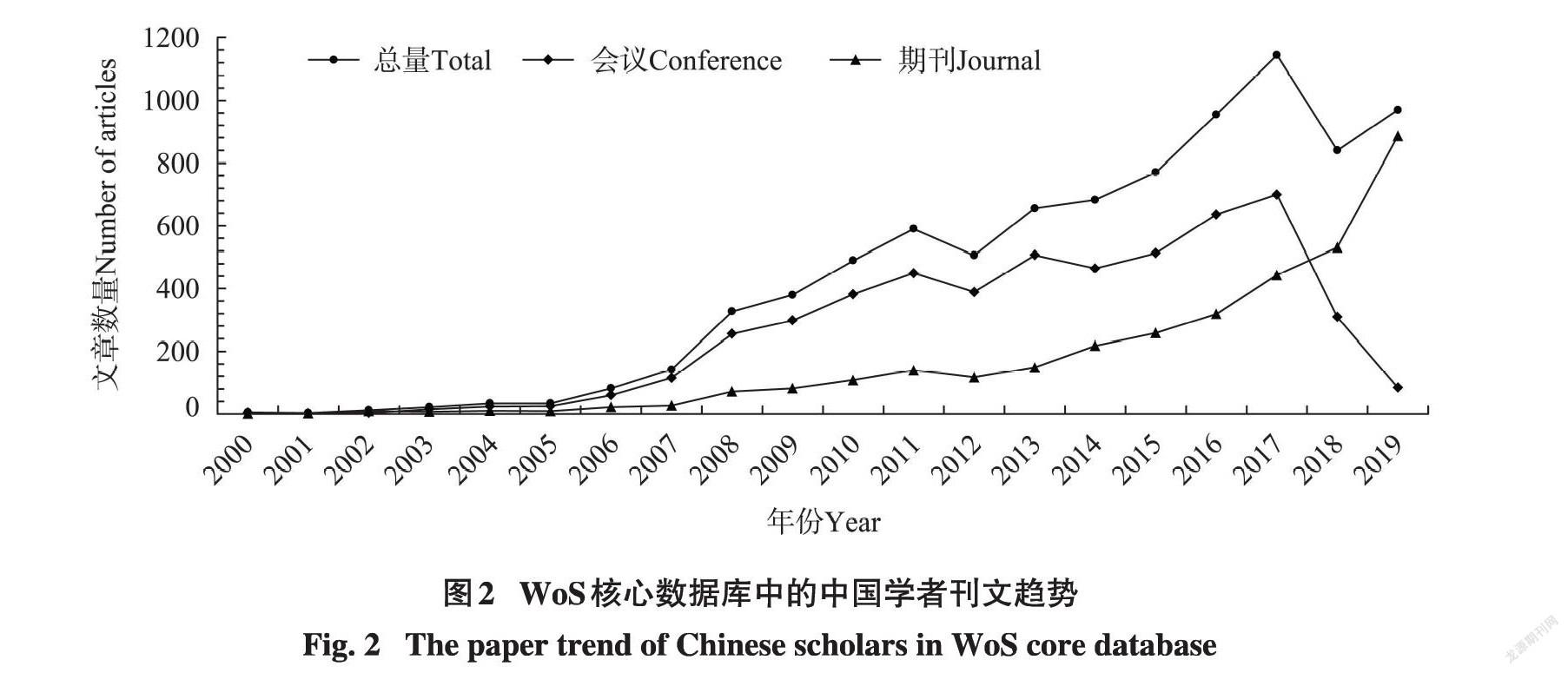

WoS核心數據庫收集了世界一流學術性期刊(SCI、SSCI)、會議錄(CPCI-S、CPCI-SSH),包括超過1萬多種社會科學及人文科學期刊和超過12萬個國際會議錄,可根據其提供的數據繪制文獻關聯網絡,分析合作網絡及研究主題趨勢及進展。本研究以“tourism”為關鍵詞展開主題搜索。篩選發文機構在中國的學者的研究成果,不限定作者國籍,不包括供職海外研究機構的中國籍研究者,時間范圍為2000—2019年,檢索時間為2020年2月12日。在此20年間,相關學者在WoS核心數據庫共發表8665篇文獻,其中包括會議論文、文章、評論等。此處僅考慮傳播渠道的不同,分為會議論文和期刊論文,刪除被撤回刊物、不相關文獻,共計8646篇,每年發表數量如圖2所示,其中,會議論文5235篇,期刊論文3411篇。以每篇文獻包含的作者、機構、國家、關鍵詞、摘要等信息作為后續研究的數據節點,以文獻中各類節點的共現關系作為關聯依據,分析知識生產主體合作特征及主題演變特征。

一般情況下,研究成果不會重復收錄在會議集和期刊上,少數會議成果會經修改再創作后發表在期刊上,因研究樣本數據量較大,無法對具體內容查重比較,僅從標題及作者相同判斷為同一篇研究文獻,有28篇文獻重復出現了2次,發表在不同的學術會議集中,但因比重較小,在溢出路徑中也需要分析此類現象,故不去重。另外還有53篇文獻有參會記錄但發表在學術期刊上,考慮到學術會議參會要求研究成果未公開發表,因此,它是知識擴散的第一站,在本研究中將此類研究先歸入會議類研究成果。

從數據趨勢來看(圖2),會議論文發表趨勢曲線十分貼近總發文量,會議論文占據總發文量的60.5%,比重較大,但學者較少關注會議研究趨勢,更少有將其與期刊研究進行比較,因此研究數據體現了一定的創新性。期刊論文數量增長趨勢明顯,尤其是2013年后,增長率明顯提升,在2018年反超會議發文數量,會議論文數量在2017年起有明顯下降趨勢,這可能是因為會議論文集發布存在一定的滯后性,不及期刊的發表效率。

2 知識生產研究主體合作規律及特征

2.1 國家及地區合作

統計比較國際學術會議、國際學術期刊研究成果中作者機構所在國家或地區來源,其合作關系可以反映研究主體的國際化程度。會議類以中國為中心,國際化合作開展較少,僅有130篇研究成果,涉及47個國家,合作關系52條,其中,合作發文關系最密切的兩個國家為美國和澳大利亞,與美國合作研究31篇,與澳大利亞合作20篇,占比均小于1%。期刊類除了以中國為中心,美國、英國、澳大利亞的中心程度也很高,國際合作研究成果共1385篇,包含國家數量87個,合作關系328條,國際合作程度相對較高,其中,與美國合作有562篇,占比10%,與澳大利亞合作有309篇,占比6%。從國家來源來看,兩類研究成果知識生產國際化合作關聯結構構成差異較小,合作關系密切的國家均包括美國、澳大利亞、英國、加拿大、韓國、日本等。

2.2 合作機構分布

研究主體主要為高校研究機構,鮮少有政府、企業等知識生產主體。會議論文中合作機構排名及頻次依次為為天津財經大學150篇、四川大學121篇、廈門大學110篇等;中介中心性指標數據排名依次是四川大學0.08、中國科學院0.05、浙江大學0.05等,這些院校在機構合作網絡中發揮重要的中介作用,但合作機構中的外國機構相對較少。期刊類合作成果數量排名依次是香港理工大學811篇、中國科學院326篇、中山大學244篇,中介中心性指標數據排名依次為中國科學院0.39、香港理工大學0.37、北京大學0.12。這些院校學科排名相對靠前,大多分布在經濟發達、對外開放程度較高的地區,如北京、廣州、香港等地。同時,這些學校與國外研究機構合作次數較多,包括與薩里大學合作成果67篇、格里菲斯大學合作成果63篇、普渡大學合作成果44篇等。比較而言,盡管會議論文總數量多于期刊論文,但期刊論文合作網絡密度較大,研究機構合作次數及國際化水平普遍高于會議論文。

2.3 合作作者分布

會議論文的研究者傾向獨立研究,占比40%,2人合作占比31%,3人合作占比18%,其余合作占比均小于7%。有801位研究學者開展合作關系,但合作關系僅有444條,網絡密度為0.14%。最大作者合作子網絡的前3組依次是與北京郵電大學杜軍平、海南師范大學馬生全、天津財經大學盧政營相關聯的研究團隊。期刊論文作者合作意愿更強,傾向3人合作,占比29%,2人合作占比23%,4人合作占比19%,獨作僅占10%。期刊類合作網絡關聯性較強,合作作者數量為650,合作關系為921,網絡密度為0.44%,香港理工大學研究團隊在合作網絡中占據重要位置,研究成果數量領先,代表學者有羅振雄、宋海巖、麥樂文等,其次是中山大學徐紅罡、南京大學張捷等。

3 知識生產研究主題規律及特征

3.1 研究熱點

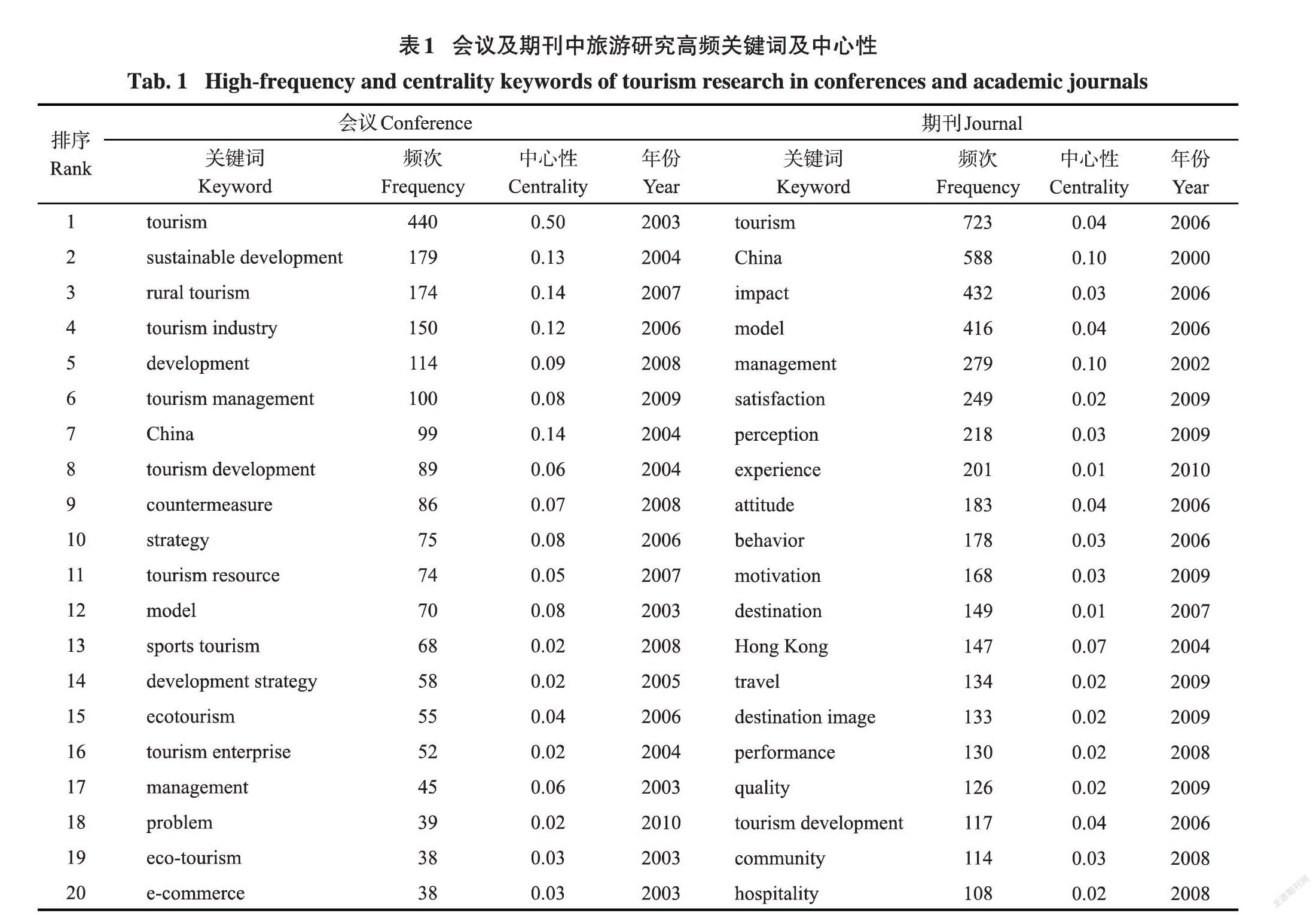

表1為中國學者在國際學術會議、國際學術期刊上發表的旅游研究關鍵詞統計結果,羅列出關鍵詞頻次、中心性和首次出現年份等指標信息。兩類研究熱點關鍵詞出現頻次與中介中心性排序差異不大,但會議類研究主題更重視話題性,與旅游行業實踐聯系更緊密,如關注綠色可持續發展、鄉村旅游、旅游產業、體育旅游、生態旅游等議題。而期刊類研究主題更重視學科性,關注旅游發展區域性研究、影響效應、模型、滿意度、旅游感知、體驗、態度、行為等議題。以“旅游”為關鍵詞,基于中國知網數據庫,檢索2000—2019年時段內CSSCI來源期刊及國內會議集研究進展,對比中國學者在國內外知識擴散渠道中研究主題的異同。國內期刊研究中包含旅游業、旅游資源、鄉村旅游、可持續發展、生態旅游等高頻關鍵詞,國內會議研究中包含旅游資源、地質公園、生態旅游、風景名勝區、地質遺跡等高頻關鍵詞。相比之下,中國學者在國內期刊和國際會議上探究的主題關鍵詞相似,在國際期刊上研究偏重理論分析,在國內會議更傾向于討論旅游資源開發與利用、旅游資源開發與利用相關主題等。

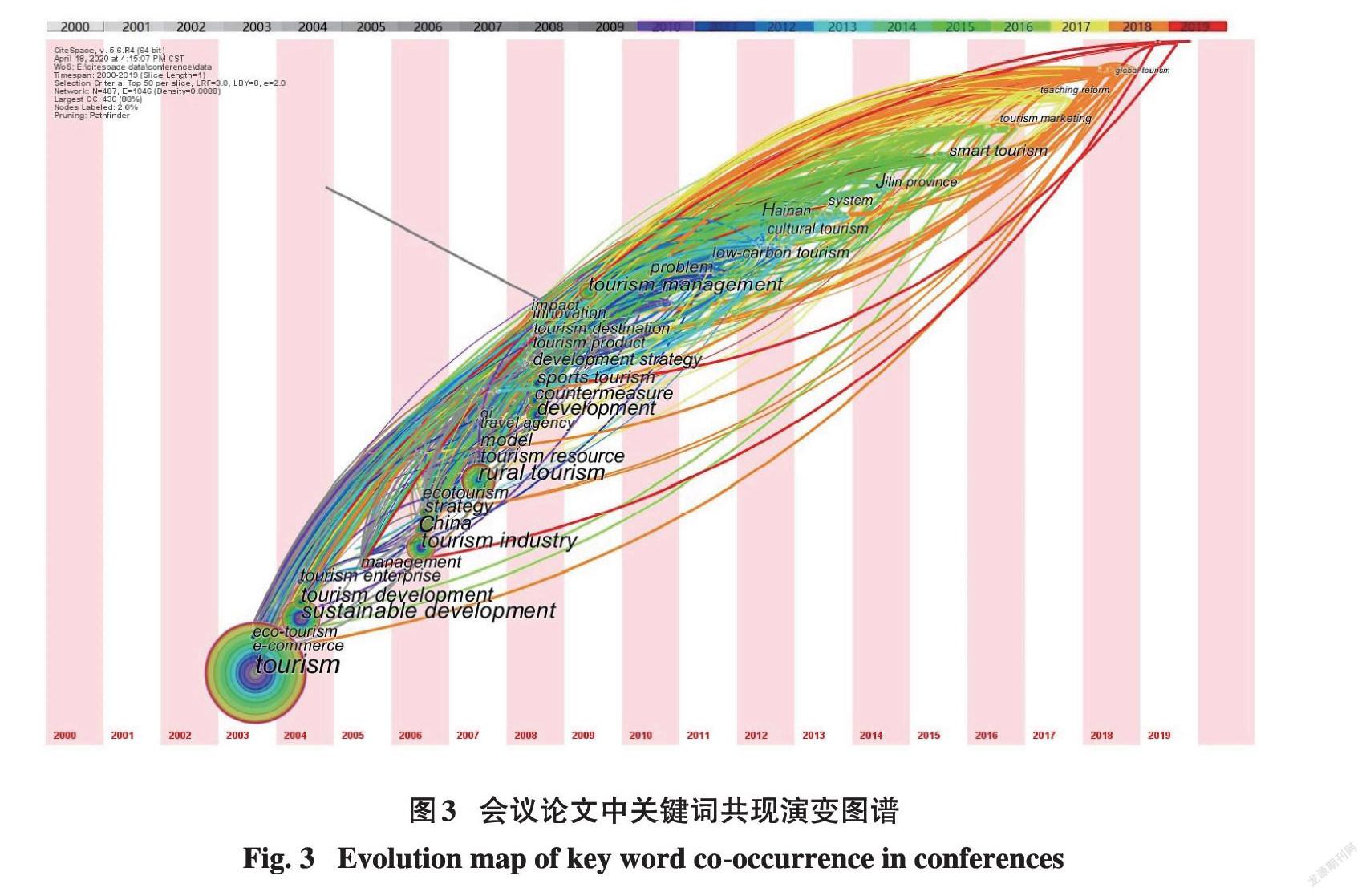

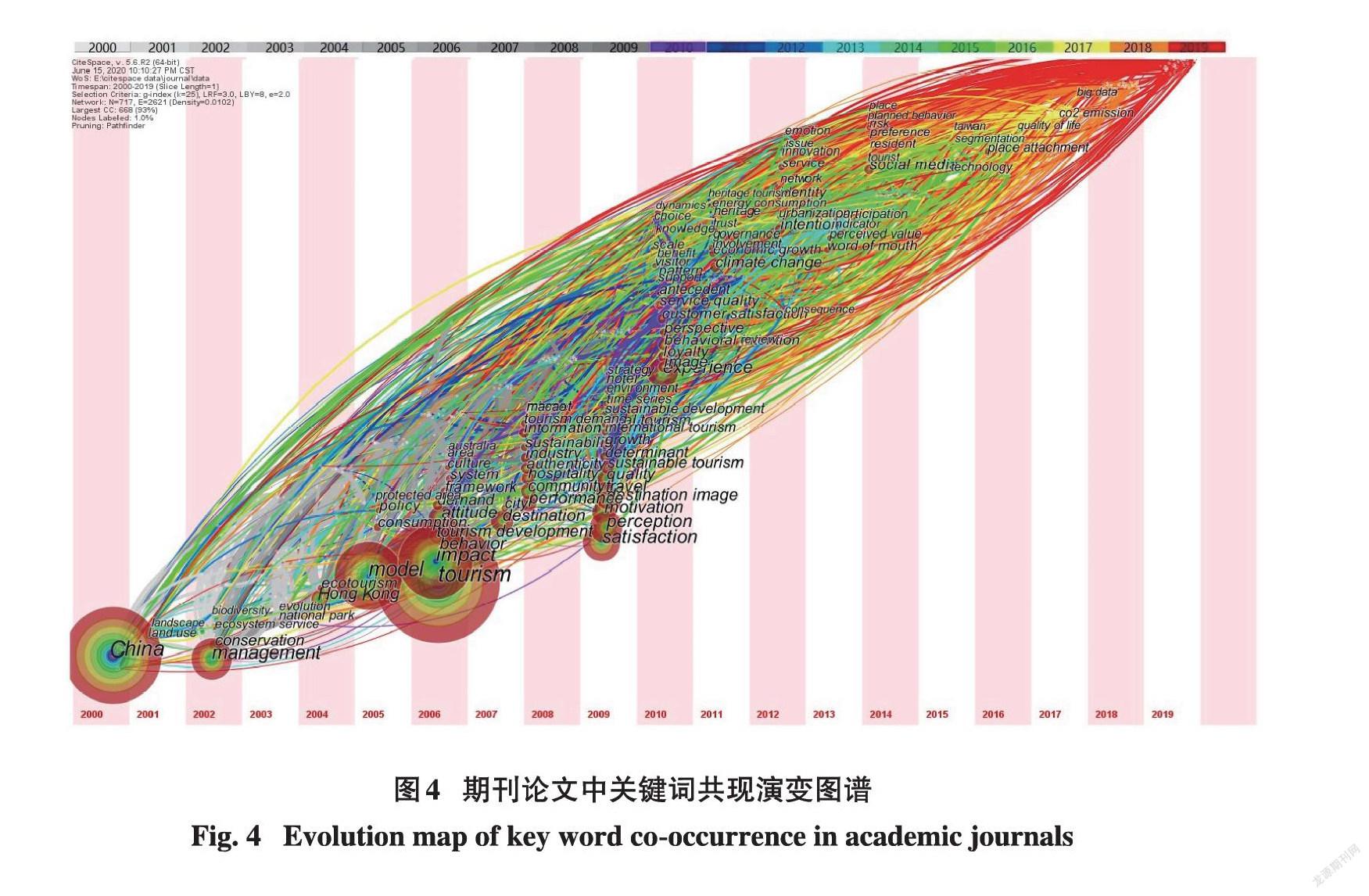

3.2 熱點演化

圖3為會議類研究關鍵詞共現時區圖,圖4為期刊類研究關鍵詞共現時區圖,以此對比分析兩類型研究成果的關鍵詞共現演變圖譜。節點位置為關鍵詞首次出現年份,同一篇研究中的關鍵詞用線條連接,關聯線條的顏色對應圖上方年份圖框的顏色,圖3和圖4下方年份數據為關鍵詞首次出現年份,隨著時間的推移,關鍵詞出現頻次越多,其節點年輪環越大。圖3和圖4中顯示共現頻次在30次以上的關鍵詞,為突出重要共現關系,使用Pathfinder對網絡進行裁剪。結合圖2中的刊文趨勢,可分為3個階段討論。

2000—2006年,發文數量少,關鍵詞個數較少,但與后期出現的關鍵詞關聯度較高,頻次總數增大,節點年輪環顯示較大,此類關鍵詞具有較強連續性。會議類、期刊類研究都關注生態旅游、可持續發展及其管理問題,但會議類更傾向于討論生態旅游、可持續發展等研究主題,而期刊類更關注以中國內地、中國香港作案例研究,以及重視使用模型構建指標體系測算旅游發展。

2007—2013年,發文數量逐漸增多,關鍵詞個數增多。此階段會議類研究聚焦旅游產業融合相關主題詞,包括鄉村旅游、體育旅游、低碳旅游/生態旅游、文化旅游等多種類型,關注旅游發展對旅游目的地的影響的相關議題。期刊論文關注旅游目的地管理,如服務績效、滿意度、游客感知、旅游動機、體驗、意向等。

2014—2019年,許多關鍵詞已經在前期出現,此階段涌現出新興的研究關鍵詞,會議論文討論智慧旅游、大數據、鄉村振興、產業融合、“一帶一路”等符合時代發展的主題詞;而期刊論文則關注社會媒體、風險、偏好、地方依戀、大數據、碳排放等主題詞。

3.3 凸顯熱點

除了熱點主題之外,存在一些關鍵詞,興起于特定旅游發展背景,表現為曾經或新興的研究熱點。對會議、期刊兩類研究關鍵詞進行突發性檢測,兩類關鍵詞起止時間明確,多為曾經凸顯的研究熱點。其中,會議類研究中凸顯強度較大的關鍵詞包括旅游電子商務、電子商務、旅游企業等,凸顯詞持續時間較長的關鍵詞有旅游需求、旅游電子商務、旅游企業等;期刊類研究中,凸顯強度較大的是中國香港、中國等案例關鍵詞,凸顯時間較長是生物多樣性、生物多樣性保護、生態旅游等生態環境相關關鍵詞。

4 知識生產溢出規律及特征

4.1 溢出路徑比較

4.1.1? ? 學術會議

對學術會議舉辦場次及地區進行分析,國際會議共1584場,其中1144場在中國舉辦,包括武漢、北京、濟南等94個城市;471場在國外舉辦,包括澳大利亞、德國、日本等49個國家。對會議名稱分詞提取主題關鍵詞,并統計會議場次,相關數據顯示信息技術404次、學科教育268次、系統工程248次、管理209次、資源環境184次、產業融合84次、經濟貿易66次、人文地理59次、旅游40次、景觀設計13次等。相比之下,旅游專題類會議場次較少,僅40場,但刊文數量較多,累計694篇,平均16.5篇/場,專業性更強,而其他議題會議平均5.1篇/場。統計發現,有28篇論文收錄在兩種會議論文集中,屬于重復發表,而期刊審查嚴格,沒有重復發表現象。

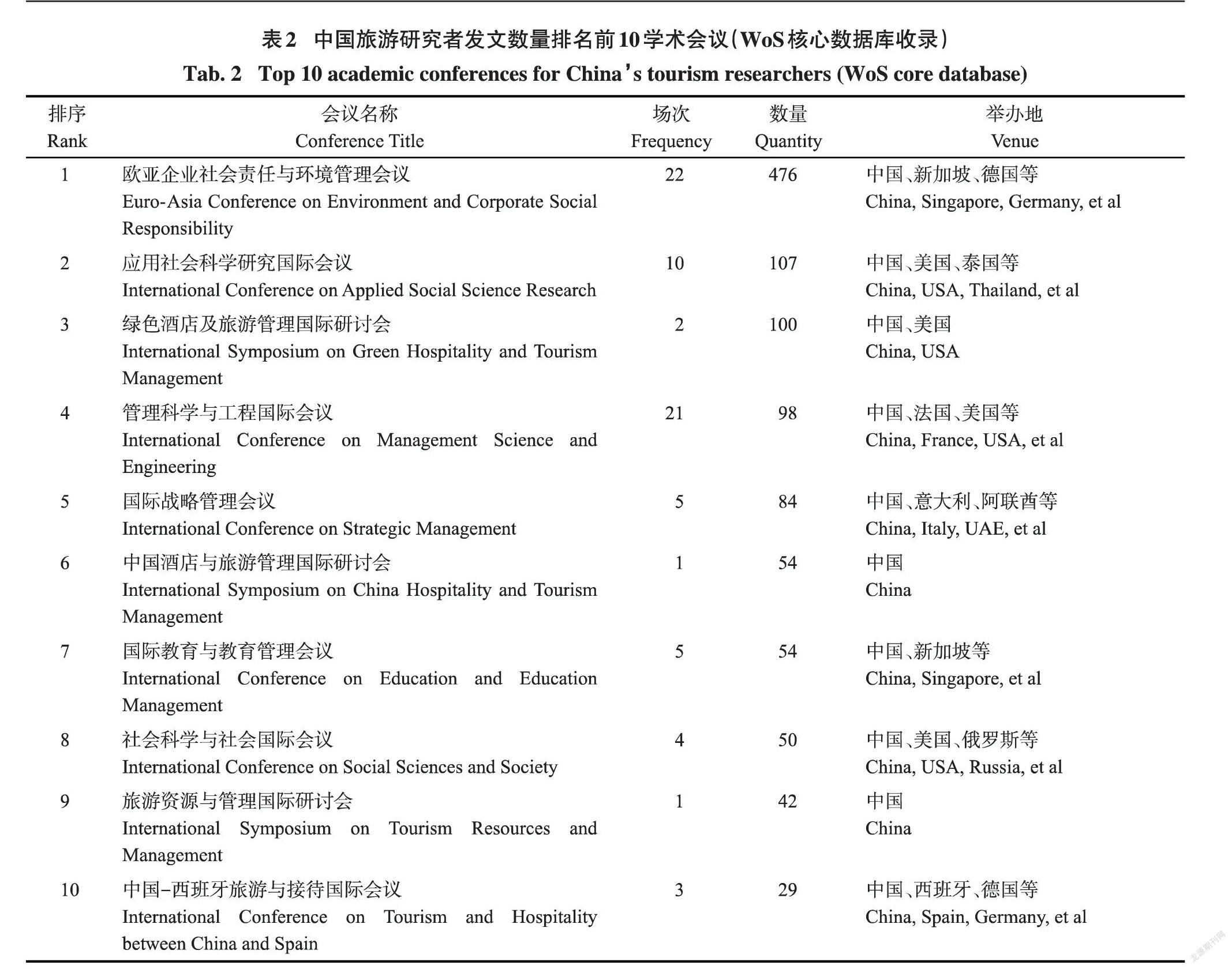

表2列舉了發文數量前10名的學術會議,其中,截至2018年,歐亞企業社會責任與環境管理會議(Euro-Asia Conference on Environment and Corporate Social Responsibility)共舉辦了16屆,曾在中國、德國、英國、泰國、新加坡、俄羅斯、澳大利亞、西班牙等國家舉行,其分論題“旅游、社會與教育”累計收錄中國旅游研究成果380篇。總體來看,WoS核心數據庫中缺失了一些旅游學術界公認的知名國際會議,如The Travel and Tourism Research Association (TTRA)、Asia Pacific Tourism Association(APTA)、International Association of Scientific Experts in Tourism(AIEST)等行業協會舉辦的會議,導致分析中缺少相關的數據支撐。相對于國際學術期刊收錄及分區標準,學術會議缺少適用的評級標準和數據庫收錄管理制度,導致數據缺失或者斷層,如AIEST的會議集統一出版在ESV-Verlag上,難以獲取相關數據;中國-西班牙旅游與接待業國際會議論文集未被數據庫連續收錄,數據斷層不完整。

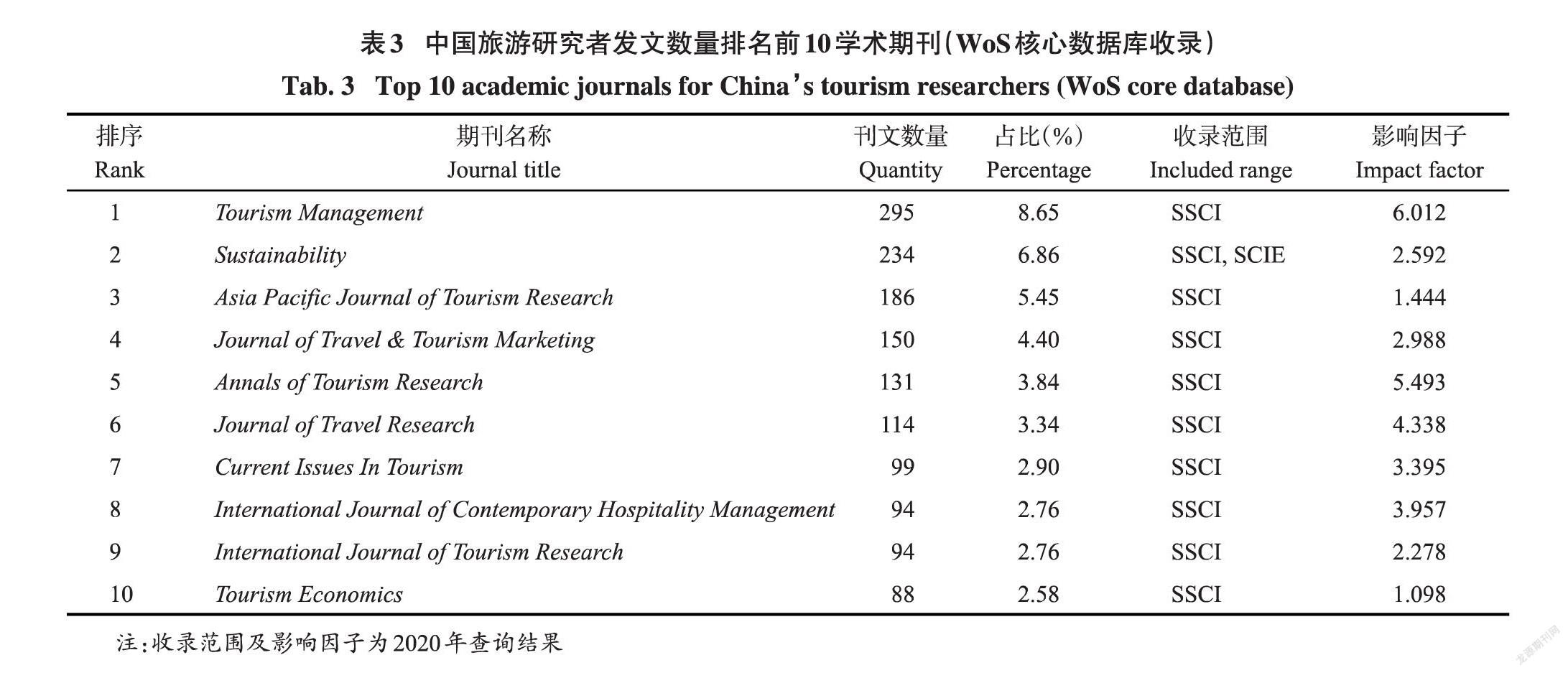

4.1.2? ? 學術期刊

對學術期刊來源進行統計分析,中國旅游研究成果主要發布在Tourism Management、Sustainability等592類學術期刊上。其中,SSCI 2350篇,占比51.59%;SCIE 1180篇,占比25.91%;EI 384篇,占比8.43%;SCI 296篇,占比6.50%。部分期刊同時收錄在SCI、SCIE、SSCI,如Ecological Economics。統計發文量前10名期刊信息,如表3所示,中國旅游研究者發文數量最多的期刊是Tourism Management,共295篇,占比8.65%,其次是Sustainability,累計發文234篇,占比6.86%。中國旅游研究在國際期刊上的發文質量表現較好,Tourism Management對中國學者研究成果的接受度較好,期刊影響因子排名最高,發文數量最多,而影響因子排名第二的? ? ? ?Annals of Tourism Research發文數量則相對較少。

4.2 溢出效應比較

知識生產溢出效應可用研究成果被引頻次及其出版物等級比較。其中,期刊論文最高被引次數為1115,為英國伯恩茅斯大學Buhalis與香港理工大學羅振雄合作的關于信息技術與旅游管理的研究進展[43]。會議論文最高被引次數是201,為香港理工大學羅振雄與麥樂文等學者合作的關于旅游與酒店期刊評級的文章[44],該篇文章2005年參加了第三屆Asia-Pacific CHRIE會議,次年發表在Tourism Management上。也就是說,有一些文獻記錄了參會信息,最后發表在學術期刊上,實現了知識溢出渠道的轉換,可記錄到此類研究有53篇,已有數據反映從學術會議到學術期刊的轉換效率普遍較低。僅有Tourism Economics發表了7篇有參會信息的研究,但這可能與統計方式有關,存在有部分學者參會但并沒有記錄信息而轉投期刊的情況。

統計學術會議、學術期刊研究成果被引用頻次,對比發現學術界同行對兩類成果認可差異較大。考慮期刊論文被引頻次較高,研究成果數量較少,而會議論文被引情況剛好相反,結合兩類研究被引頻次分布規律,設置被引頻次分段區間,如圖5(a)所示。整體上,期刊論文被引頻次普遍高于會議論文,期刊類研究成果以低被引頻次文獻居多,會議類研究成果以零被引頻次文獻居多,期刊類研究成果的溢出效應顯著高于會議類研究成果。因期刊類和會議類發文數量不同,為了更好比較兩者被引頻次的差異,故使用每年單篇被引頻次分析演變規律,兩類型研究成果被引頻次增長趨勢相近,如圖5(b)所示。結合圖2中的刊文趨勢可分為3個階段,第一階段(2000—2006年),這一階段中國旅游研究知識成果在國際學術舞臺產出較少,處于起步階段,知識成果數量少,質量尚未被認可,國際學界同行對中國旅游研究成果知之甚少。第二階段(2007—2013年),隨著旅游業的快速發展,學科研究逐漸受到重視,中國旅游研究學者積極走出國門,發文數量穩步增多,其研究成果逐漸受到國際關注,引用率逐步增加,初步得到國際學術界的認可。第三階段(2014—2019年),盡管這一時期的發文數量有所減緩,但此階段的被引頻次快速增長,中國旅游研究厚積薄發,逐漸獲得國際旅游學界的關注與認可。

5 結論與展望

自2007年起,我國學者在國際學術界發文數量逐漸增多,國際化轉向趨勢明顯,旅游研究國際影響力和認可度逐漸提升。本研究基于知識生產理論構建學術知識生產-溢出價值鏈模型,使用CiteSpace文獻計量工具,從雙溢出渠道分析國際化轉向中,中國旅游學術知識生產規律及特征,研究結論如下。

(1)學術知識生產主體多為高校研究機構,擁有國際化知識溢出的研究機構在國內學科排名相對靠前,其中,會議論文研究者合作意愿低于期刊論文研究者,國際化合作程度弱于后者。如陳鋼華和保繼剛研究所言,國外研究者開始關注中國旅游學術研究進展[42],在期刊研究上呈現更為緊密國際合作關系。在國際化合作中,以中國香港成果最多,與地方的國際化水平、開放程度、旅游業發展及重視程度有一定的關系。

(2)知識生產主題演變可分為3個階段:早期(2000—2006年)文獻數量少,熱點少,基礎研究多,延續性強;中期(2007—2013年)文獻數量增多,熱點議題較多,關聯網絡復雜,學者將旅游研究空間縱深延長;近期(2014—2019年)文獻數量增速減緩,新興議題增多,學者更想探尋旅游研究的可能性。會議類研究主題多是曾經的研究潮流,議題時代性較強,延續性較弱,更符合后洪堡模式(模式2)的社會實踐性特征,與旅游業發展實踐應用關聯密切,如關注生態旅游、可持續發展、鄉村旅游等,而期刊類研究成果在理論上更具有延續性,更具備學科性特征,匹配洪堡模式(模式1)的理論學術性特征,如關注影響、效應、模型等。

(3)從知識溢出渠道來看,中國研究者更多地選擇參加在國內舉行的國際性學術會議,但此類會議外籍參會學者人數和國別均較少,國際化水平有待提高。除了引進國際會議,國內學者應該更積極地走出去,參加國際型學術會議,傳播擴散研究成果,實現會議渠道國際化“在場”交流和評論優勢,發揮學術會議作為旅游知識擴散渠道的中介作用。同時,旅游的“跨學科性”豐富了學者傳播渠道,綜合型、管理型、經濟型等會議增添了學科知識外溢的機會,而旅游類會議更容易實現“專業對話”。但會議類儲存渠道有待完善,建議選定某類數據庫做連續性會議集發布,便于知識的持續性擴散與外溢。相對而言,期刊完成度較好,其穩定性、連續性發表,有利于知識生產-溢出價值的實現。總的來說,中國旅游研究在國際期刊上的發文質量表現良好,其溢出效應高于會議類研究成果,而會議等級缺少評價指標,會議論文集缺少收錄分區定級,其影響力缺乏評判標準。

結合本文構建的學術知識生產-溢出價值鏈模型來看,我國旅游學術研究的生產主體為大學,其知識成果以理論型成果和應用型成果為主,知識溢出主流渠道為學術期刊,大眾渠道為學術會議,前者溢出效應更高,但后者數量多于前者。因國內大多數學校對國外期刊及會議集的接受度及認可度較高,中文期刊普遍存在審稿周期長、競爭大、績效等級低等情況,國內學者逐漸轉向國際化輸出,中國旅游學術國際化轉向趨勢顯著提升。基于此,本文提出兩點展望。

一是促進產學研“三重螺旋”合作,致力整體提高中國旅游學術知識生產的協同效應。從知識創新階段來看,中國旅游學術知識生產研究主體為高校學者,代表性機構有香港理工大學、中國科學院、中山大學,但缺乏政府機關和企事業單位研究團隊的知識成果,高校與政府、企業之間的合作研究成果相對較少,如香港徽商銀行Yang Shu、香港理工大學宋海巖與拉籌伯大學的Kim J H合作發表在Annals of Tourism Research關于旅游需求的研究[45]。旅游是理論與實踐緊密相關的學科,其研究成果不僅僅是理論到應用的單向轉化,同時也包括從行業實踐中提煉的學科規律及理論意義。基于此,旅游學術研究應勇于打破學科壁壘、學術壁壘、行業壁壘,即避免理論研究脫離實際,也能提升行業理論高度,以協同創新實現知識生產科學價值與應用價值。

二是完善知識溢出及反饋渠道監管,對重大影響力或專門化知識生產成果的追蹤,尤其是其擴散及溢出效應。從知識溢出的渠道來看,學術知識權威主流平臺仍然是學術期刊。但從發文數量上看,會議類文章卻占比6成,而兩類成果的國際影響力和認可度存在明顯差距。目前,旅游學術知識反饋渠道非常有限,學術知識溢出效應最直觀的量化指標為刊物等級和被引頻次,可以大致得到相關研究的國際接受度和認可度,但對國際旅游發展的知識外溢卻難以計量。而既有研究成果大多會對相關學術研究或產業實踐產生影響,如Butler旅游地生命周期理論的提出,被廣泛應用于國內外研究旅游地演化及案例地實證研究中[46]。由此可見,目前非常缺少溯源追蹤知識擴散及知識溢出效應的方法及手段。

本研究構建了學術知識生產-溢出價值鏈模型,對比分析在國際學術期刊和國際學術會議兩類渠道中我國旅游學術知識生產規律,有助于清晰認識在國際學術界,中國旅游學術研究的發展趨勢、現狀及瓶頸,以及在如火如荼的國際化輸出中,中國旅游學者應當承擔責任及義務,并提出相關建議。中國旅游學者應積極參加在國外舉辦的國際會議,實現真正意義上的國際化輸出,尤其是要選擇服務國家戰略的選題,講好中國故事,承擔更多的國際學術責任。當然,本研究仍存在一些不足,主要體現在知識成果的獲取渠道上。雖然考慮權威性選擇了WoS核心數據庫采集論文數據,但仍然會出現會議集發表不連續、數據不完整等問題,反映學術界普遍不重視學術會議,在數據庫收錄方面存在不足。此外,存在學者選擇參加會議卻不記錄參會經歷的情況,但現有技術無法甄別,只能分析現有記錄了渠道轉換信息的研究文獻。鑒于上述問題,呼吁學術界積極推進學術會議建設,充分發揮會議的在場優勢,創造旅游學術知識交流環境,制定會議及會議集刊評級標準,推動會議集刊數據管理,優化知識創新網絡結構。

參考文獻(References)

[1] 喻學才, 毛桃青. 論旅游學學科體系亟待建立[J]. 江漢論壇, 1995(12): 81-84. [YU Xuecai, MAO Taoqing. On the discipline system of tourism is urgently needed to be established[J]. Jianghan Forum, 1995(12): 81-84.]

[2] 郝索. 論旅游學科[J]. 西北大學學報(哲學社會科學版), 1997, 27(3): 122-123. [HAO Suo. On the subject of tourism[J]. Journal of Northwest University (Philosophy and Social Sciences Edition), 1997, 27(3): 122-123.]

[3] 保繼剛. 研究規范——中國旅游學術研究的基本前提[J]. 旅游學刊, 2005, 20(3): 7. [BAO Jigang. Research standards basic prerequisites for Chinese tourism academic research[J]. Tourism Tribune, 2005, 20(3): 7.]

[4] 余書煒. 論旅游理論研究內容的框架[J]. 旅游學刊, 1997, 12(4): 30-35; 62. [YU Shuwei. On the framework of research contents of tourism theory[J]. Tourism Tribune, 1997, 12(4): 30-35; 62.]

[5] 戴斌. 關于構建旅游學理論體系的幾點看法——兼評余書煒同學論文《論旅游理論研究內容的框架》[J]. 旅游學刊, 1997, 12(6): 42-45. [DAI Bin. Several views on the construction of tourism theory system: Comment on Yu Shuwei’s thesis On the Framework of Research Contents of Tourism Theory[J]. Tourism Tribune, 1997, 12(6): 42-45.]

[6] 張凌云. 也論旅游理論研究的幾個問題——與余書煒同志商榷[J]. 旅游學刊, 1997, 12(6): 46-48. [ZHANG Lingyun. Several issues on tourism theoretical research: A discussion with comrade Yu Shuwei[J]. Tourism Tribune, 1997, 12(6): 46-48.]

[7] 李清茂. 基于主題圖的旅游文獻知識管理模型研究[J]. 情報雜志, 2010, 29(2): 118-122. [LI Qingmao. Research on the topic maps-based tourism document knowledge management model[J]. Journal of Intelligence, 2010, 29(2): 118-122.]

[8] 李清茂, 邵莉. 主題圖在旅游文獻組織中的應用研究[J]. 數字圖書館論壇, 2009(11): 68-72. [LI Qingmao, SHAO Li. Research on the application of theme map in tourism document organization[J]. Digital Library Forum, 2009(11): 68-72.]

[9] XIAO H, SMITH S. The making of tourism research: Insights from a social sciences journal[J]. Annals of Tourism Research, 2006, 33(2): 490-507.

[10] BENCKENDORF P, ZEHRER A. A network analysis of tourism research[J]. Annals of Tourism Research, 2013, 43(7): 121-149.

[11] 董曉莉, 吳必虎, 鐘櫟娜. 基于《旅游學刊》關鍵詞分析的中國旅游研究知識體系解析[J]. 旅游學刊, 2011, 26(8): 26-31. [DONG Xiaoli, WU Bihu, ZHONG Lina. An analysis of the knowledge system of China’s tourism research based on the analysis of keywords in Tourism Tribune[J]. Tourism Tribune, 2011, 26(8): 26-31.]

[12] 李經龍, 王亞茹, 詹染. 近十年我國旅游研究轉載文獻分析——以人大復印資料《旅游管理》為例[J]. 資源開發與市場, 2016, 32(5): 608-613. [LI Jinglong, WANG Yaru, ZHAN Ran. Literature analysis on tourism research of China in past decade: Based on Tourism Management of China Social Science Excellence[J]. Resource Development & Market, 2016, 32(5): 608-613.]

[13] 廉同輝, 余菜花, 宗乾進, 等. 基于CSSCI的2000—2010年旅游學科研究知識圖譜分析[J]. 旅游學刊, 2013, 28(3): 114-119. [LIAN Tonghui, YU Caihua, ZONG Qianjin, et al. Mapping knowledge analysis of tourism discipline research based on CSSCI from 2000 to 2010[J]. Tourism Tribune, 2013, 28(3): 114-119.]

[14] 張敏, 李胡蓉, 陽小水. 國際旅游知識體系研究: 主題、趨勢和框架——基于11本國際權威期刊2005—2014年的樣本分析[J]. 旅游學刊, 2017, 32(8): 104-115. [ZHANG Min, LI Hurong, YANG Xiaoshui. Topics, tendency and framework of international tourism knowledge systems: Based on the sample analysis of 11 international authoritative journals from 2005 to 2014[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(8): 104-115.]

[15] 朱梅, 魏向東. 國內外文化旅游研究比較與展望[J]. 地理科學進展, 2014, 33(9): 1262-1278. [ZHU Mei, WEI Xiangdong. Comparison and prospect of Chinese and international cultural tourism[J]. Progress in Geography, 2014, 33(9): 1262-1278.]

[16] 盧小麗, 成宇行, 王立偉. 國內外鄉村旅游研究熱點——近20年文獻回顧[J]. 資源科學, 2014, 36(1): 200-205. [LU Xiaoli, CHENG Yuhang, WANG Liwei. 20 years of rural tourism[J]. Resources Science, 2014, 36(1): 200-205.]

[17] 梁佳, 王金葉. 2006—2012年國內外生態旅游研究回顧與反思[J]. 西北林學院學報, 2013, 28(6): 217-224. [LIANG Jia, WANG Jinye. A review on ecotourism researches from 2006 to 2012[J]. Journal of Northwest Forestry University, 2013, 28(6): 217-224.]

[18] 李經龍, 付吉娟. 我國旅游研究20年(1993—2013年)——基于NSSFC旅游項目反映的學術態勢[J]. 資源開發與市場, 2014, 30(7): 847-851. [LI Jinglong, FU Jijuan. Tourism research for 20 years of China (1993—2013): Based on tourism research situation and pattern of NSSFC[J]. Resource Development & Market, 2014, 30(7): 847-851.]

[19] 劉慶余. 20年來中國旅游研究進展——國家自然、社科基金旅游項目反映的學術態勢[J]. 旅游學刊, 2008, 23(3): 78-84. [LIU Qingyu. On the progress of China’s tourism research in the past twenty years: Academic trends as reflected in NSFC and NPOPSS full tourism foundation database[J]. Tourism Tribune, 2008, 23(3): 78-84.]

[20] 陳鋼華, 保繼剛. 中國旅游研究格局: 2010—2017——科研課題的視角[J]. 旅游論壇, 2018, 11(2): 21-33. [CHEN Ganghua, BAO Jigang. The landscape of tourism research in China: 2010—2017: A scientific research subject perspective[J]. Tourism Forum, 2018, 11(2): 21-33.]

[21] 盧云亭. 旅游地學的創立、發展和研究趨勢——中國旅游地學研究會1~7次學術研討會述評[J]. 地理學與國土研究, 1993, 9(3): 37-41. [LU Yunting. The establishment, development and research trend of tourism geoscience: A review of the 1~7 academic seminars of China Tourism Geoscience Research Association[J]. Geography and Territorial Research, 1993, 9(3): 37-41.]

[22] 余構雄. 國外旅游研究知識體系演變與共現[J]. 經濟管理, 2016, 38(11): 159-173. [YU Gouxiong. The evolution and co-occurrence of the foreign tourism research knowledge system[J]. Economic Management, 2016, 38(11): 159-173.]

[23] 朱竑, 楊夢琪. 從旅游差異走向旅游認同(Tourist Identify)——中國旅游研究的本土化[J]. 旅游學刊, 2019, 34(10): 4-6. [ZHU Hong, YANG Mengqi. From tourism differences to tourism identification: Localization of China’s tourism research[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(10): 4-6.]

[24] 吳巧紅. 旅游研究的國際化與本土化[J]. 旅游學刊, 2017, 32(11): 8-10. [WU Qiaohong. Internationalization and localization of tourism research[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(11): 8-10.]

[25] 王永貴, 李霞. 旅游本土化研究的探索——現狀、困境與展望[J]. 旅游學刊, 2019, 34(10): 1-4. [WANG Yonggui, LI Xia. Exploration of tourism localization research: Current situation, predicament and prospect[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(10): 1-4.]

[26] 宋子千, 吳必虎, 黨寧. 世界關注“新亞洲”, 中國旅游研究國際化——“新亞洲改變世界旅游國際研討會”綜述[J]. 旅游學刊, 2006, 21(9): 92-96. [SONG Ziqian, WU Bihu, DANG Ning. Review on presentations at the International Conference on Tourism and the New Asia: Implications for research, policy and practice[J]. Tourism Tribune, 2006, 21(9): 92-96.]

[27] 陳鋼華, 黃遠水. 中國旅游研究國際影響度的比較分析與提升途徑[J]. 旅游學刊, 2008, 23(5): 91-96. [CHEN Ganghua, HUANG Yuanshui. A study on the degree of international impact of China’s tourism research: Comparative analysis and upgrading approach[J]. Tourism Tribune, 2008, 23(5): 91-96.]

[28] ULLE J. New Knowledge Production and its Implications for Higher Education in South Africa[M]. Pretoria: HSRC Press, 2000: 70-87.

[29] GIBBONS M. The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies[M]. London: Sage, 1994: 2-7.

[30] GRIFFITHS R. Knowledge production and the research-teaching nexus: The case of the built environment disciplines[J]. Studies in Higher Education. 2004, 29(6): 709-726.

[31] 傅翠曉, 錢省三, 陳勁杰, 等. 知識生產研究綜述[J]. 科技進步與對策, 2009, 26(2): 155-160. [FU Cuixiao, QIAN Shengsan, CHEN Jinjie, et al. The literature review on knowledge production[J]. Science & Technology Progress and Policy, 2009, 26(2): 155-160.]

[32] 賀鈺瀅. 知識生產與傳播——跨國學術出版集團角色定位與功能分析[D]. 武漢: 武漢大學, 2018. [HE Yuying. Knowledge Production and Dissemination: An Analysis on the Roles and Functions of Multinational Academic Publishers[D]. Wuhan: Wuhan University, 2018.]

[33] VYSOKA A. The Role of the Public University in an Innovation-based Society: A Delphi Forecast for the Czech System of Higher Education[D]. Minnesota: University of Minnesota, 2004.

[34] BLEIKLIE I, POWELL W. Universities and the production of knowledge introduction[J]. Higher Education, 2005, 49(1/2): 1-8.

[35] 羅杰斯 E M. 創新的擴散(第五版)[M]. 唐興通, 鄭常青, 張延臣, 譯. 北京: 電子工業出版社, 2016: 5-27. [ROGERS E M. Innovation Diffusion(the 5th Edition)[M]. TANG Xingtong, ZHENG Changqing, ZHANG Yanchen, trans. Beijing: Central Compilation Press, 2016: 5-27.]

[36] 亨利 E. 國家創新模式: 大學、產業、政府“三螺旋”創新戰略[M]. 周春彥, 譯. 北京: 東方出版社, 2014: 29-32.[HENRY E. The Triple Helix: University-Industry-Government Innovation in Action[M]. ZHOU Chunyan, trans. Beijing: The Oriental Press, 2014: 29-32.]

[37] VAN DAAL B, DE HAAS M. WEGGEMAN M. The knowledge matrix: A participatory method for individual knowledge gap determination[J]. Knowledge and Process Management, 1998, 5(4): 255-263.

[38] SPINELLO R A. The knowledge chain[J]. Business Horizons, 1998, 41(6): 4-14.

[39] 馬克盧普 F. 美國的知識生產與分配[M]. 孫耀群, 譯. 北京: 中國人民大學出版社, 2007: 11-12. [MARKLUP F. Knowledge Production and Distribution in the United States[M]. SUN Yaoqun, trans. Beijing: China Renmin University Press, 2007: 11-12.]

[40] CHEN C. Searching for intellectual turning points: Progressive knowledge domain visualization[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2004, 101(S1): 5303-5310.

[41] 陳悅, 劉則淵. 悄然興起的科學知識圖譜[J]. 科學學研究, 2005, 23(2): 149-154. [CHEN Yue, LIU Zeyuan. The atlas of scientific knowledge rising up quietly[J]. Science Research, 2005, 23(2): 149-154.]

[42] 陳鋼華, 保繼剛. 國外中國旅游研究進展: 學術貢獻視角的述評[J]. 旅游學刊, 2011, 26(2): 28-35. [CHEN Ganghua, BAO Jigang. Progress on oversea studies on China’s tourism: A review from the perspective of academic contributions[J]. Tourism Tribune, 2011, 26(2): 28-35.]

[43] BUHALIS D, LAW R. Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the internet—The state of eTourism research[J]. Tourism Management, 2008, 29(4): 609-623.

[44] MCKERCHER B, LAW R, LAM T. Rating tourism and hospitality journals[J]. Tourism Management, 2006, 27(6): 1235-1252.

[45] SONG H, KIM J H, SHU Y. Confidence intervals for tourism demand elasticity[J]. Annals of Tourism Research, 2010, 37(2): 377-396.

[46] 祁洪玲, 劉繼生, 梅林. 國內外旅游地生命周期理論研究進展[J]. 地理科學, 2018, 38(2): 264-271. [QI Hongling, LIU Jisheng, MEI Lin. Progress of tourism area life cycle theory[J]. Scientia Geographica Sinica, 2018, 38(2): 264-271.]

From Internationalization Trend to Analysis of Production Rules and

Characteristics of Chinese Tourism Academic Knowledge: Based on the

Analysis of Web of Science Core Database

JIANG Jinbo, LONG Yun

(Department of Tourism Management, South China University of Technology, Guangzhou 510006, China)

Abstract: In this study, we constructed a value chain model of academic knowledge production and spillover, and analyzed the law of knowledge production in internationalization trends in China’s tourism research for 2000—2019. We did so from the perspective of double spillover channels. We obtained the following results. (1) There were differences between the two types of knowledge production in the value chain of academic knowledge production and spillover. Firstly, academic journals were the mainstream channel, researchers tended to undertake multiplayer cooperation, the topics tended to be related to academic research, and the research results displayed a high knowledge spillover effect. Those findings are in line with the theoretical characteristics of the Humboldt knowledge production model. Secondly, academic conferences were the mass channel; Topic selection tended toward practical application, which conforms to the social and practical characteristics of the post-Humboldt knowledge production model. Researchers tended to conduct independent research, and there were abundant findings. However, the level of internationalization needs to be improved: Such research results are less cited. (2) The development of knowledge production with the two channels was similar. That development can be divided into three stages. In the early stage (2000—2006), relevant research had the characteristics of low quantity; There was greater emphasis on basic research, and there was strong theme continuity. In the middle stage (2007—2013), the number of relevant studies showed a gradual increase; Hot issues were more abundant, linked networks were complex, and topics extended vertically. In the recent stage (2014—2019), relevant research had the characteristics of slow growth in quantity, improved quality, and more of an emphasis on emerging issues. In that latter stage, studies were more contemporary and exploratory. We compared and analyzed similarities and differences in the knowledge production rules for conferences and academic journals in the value chain for academic knowledge production and spillover. Using that approach, this study can help tourism scholars in China gain a clear understanding of the country’s characteristics in international tourism research. We hope to promote cooperation among industry, universities, and research institutes and to improve supervision of knowledge spillover and feedback channels. To enhance the quality of knowledge production and optimize the structure of knowledge innovation network, we believe that Chinese scholars should undertake more international academic responsibilities, and China’s academic community should encourage the development of conference rating standards and databases.

Keywords: tourism research; internationalization trend; knowledge production; knowledge spillover

[責任編輯:鄭? ? 果;責任校對:王? ? 婧]