探究延續性健康管理對PCI術后患者服藥依從性和健康行為的影響

徐建華,李志強,孟紅麗,周 娟,韓 蘇,游頂云

(1.云南大學附屬醫院 a.護理部 b.心血管病中心內科,云南 昆明 650500;2.昆明醫科大學公共衛生學院,云南 昆明 650500)

冠心病(Coronary Heart Disease,CHD)作為一種缺血性心臟病,是冠狀動脈血管發生動脈粥樣硬化病變而引起血管腔狹窄或阻塞[1]。近年來該病的發病率及死亡率持續增高,據《柳葉刀》的一項研究報告:全球范圍內,冠心病約造成814萬人死亡,20年間全球冠心病死亡人數增加34.9%,中國增加120.3%,中國冠心病死亡占全球的13%[2]。經皮冠狀動脈介入術(Percutaneous Coronary Interventions,PCI)可以快速有效再通血管,已成為CHD治療的有效手段[3],但其只能從物理上解除冠狀動脈的狹窄,不能阻止冠狀動脈粥樣硬化的進程。有研究顯示,PCI術后冠狀動脈再狹窄的比例超50%[4]。PCI術后患者只有提高服藥依從性及改善生活行為方式,才能有效控制冠心病事件的發生。本課題引入延續性健康管理的理念,對PCI術后患者進行健康教育,隨后使用廣泛性焦慮量表(GAD-7)、簡易版老年抑郁量表(GDS-15)、服藥依從性評分及健康狀況的達標率對干預效果進行評價,以期通過系統性健康干預提高患者的服藥依從性和術后生活質量,為相關研究提供借鑒,現報告如下。

1 對象與方法

1.1 研究對象

1.1.1 納入標準及排除標準

以2017年1月-2018年6月本院心內科行PCI術后病人為研究對象,具體納入標準:①行PCI手術的患者;②患者年齡小于65周歲;③患者現長期居住地為昆明地區;④患者同意參與此項研究。排除標準:①有精神性疾病,理解和判斷力下降,存在明顯溝通障礙;②合并嚴重肝腎疾病、惡性腫瘤等。期間行PCI術年病人量約1800例,最終納入336例,對照組168例,干預組168例。

1.1.2 隨機化分組方案

本項目采用隨機區組對照試驗設計。按病人就診順序編號,以每6人為一個區組在Excel中生成與就診順序號相對應的隨機數字,每個組按隨機數字從小到大排序,前3位為對照組,后3位為干預組,并在相應的病例隨訪本標記。

1.2 隨訪方法

1.2.1 隨訪時間與內容

在入組患者住院期間收集其人口經濟學資料及臨床檢查資料。行PCI手術前后進行首次信息調查即為基線資料,之后在1個月、3個月、6個月、12個月、18個月4次進行隨后的隨訪,主要采用電話隨訪。對照組,只收集其常規的隨訪信息,常規解答一般性疑惑,并不對其開展額外的干預。干預組,擬采取以下干預措施:①建立微信群,每天定時在微信群中發送與冠心病相關的二級預防知識,并實時對病人的疑問進行解答;②每周發送2條左右的與冠心病相關的短信至病人手機;③每月電話隨訪中,針對病人存在的問題,進行耐心的健康指導,強調按時服藥及養成健康生活方式的重要性,糾正患者對PCI及冠心病認識上存在的誤區,同時對病人進行心理疏導。

1.2.2 觀測的結局指標

主要觀測指標為PCI術后患者的焦慮、抑郁量表及服藥依從性評分,次要觀測指標包括患者的生活方式、身體指數(Body Mass Index,BMI)等。結局指標有:心源性死亡、非致死性心肌梗死、再次血運重建、因病再入院、心功能不全、非致命性腦卒中及其他血栓并發癥包括支架內再狹窄、下肢動脈閉塞等臨床檢測指標。

1.3 倫理審查

本課題通過了醫院倫理委員會審批,研究對象入組前均簽署知情同意書。且本研究采用的臨床檢查均為一般性檢查,未因本課題增加額外的檢查,對參與項目的人員無任何損害。

1.4 統計分析

采用Epidata3.0建立數據庫,雙向數據錄入。采用SPSS24.0進行統計分析。計量資料采用Kolmogorov-Smirnov檢驗正態性,符合正態分布的數據采用均值±標準差進行描述,計數資料采用例

數(百分比)進行描述。符合正態分布數據,組間比較采用獨立樣本t檢驗進行,不符合正態分布的資料比較采用秩和檢驗,計數資料比較采用卡方檢驗。2組患者的西雅圖心絞痛問卷調查評分,使用重復測量的方差分析,檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 一般人口學資料

表1 患者一般人口學信息統計表[n(%),n=168]

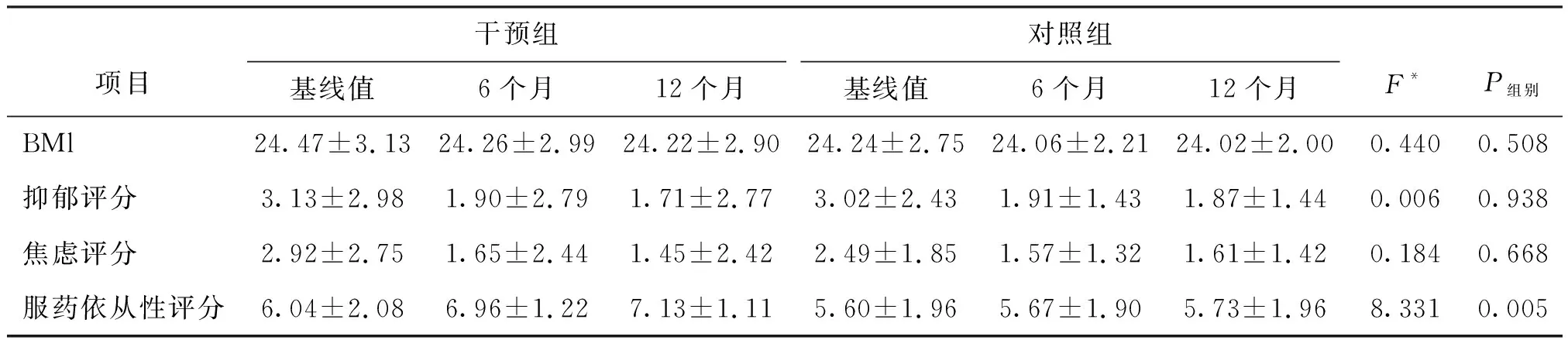

2.2 患者BMI、抑郁、焦慮、服藥依從性評分重復測量方差結果

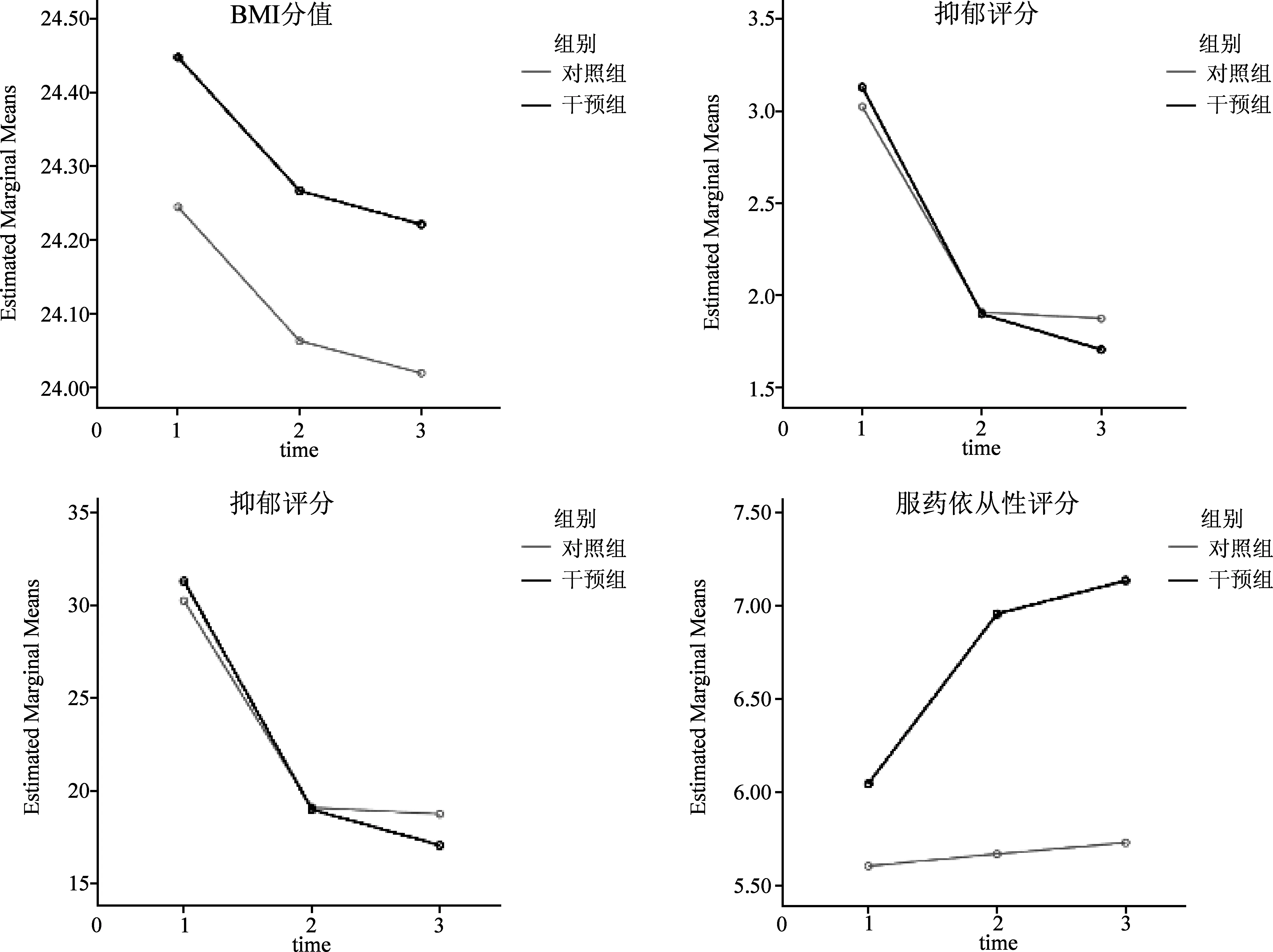

2組患者的服藥依從性評分,經重復測量的方差分析比較,結果顯示2組之間的差異有統計學意義,F=8.331,P<0.05,見表2。干預組的服藥依從性優于對照組,增加趨勢明顯,說明干預措施對服藥依從性的提高是有效果的,見圖1。

表2 患者BMI、抑郁、焦慮、服藥依從性評分的統計表(分)

注:時間軸“1,2,3”分別表示“基線,6個月,12個月”。其中“服藥依從性評分”2組比較差異有統計學意義。

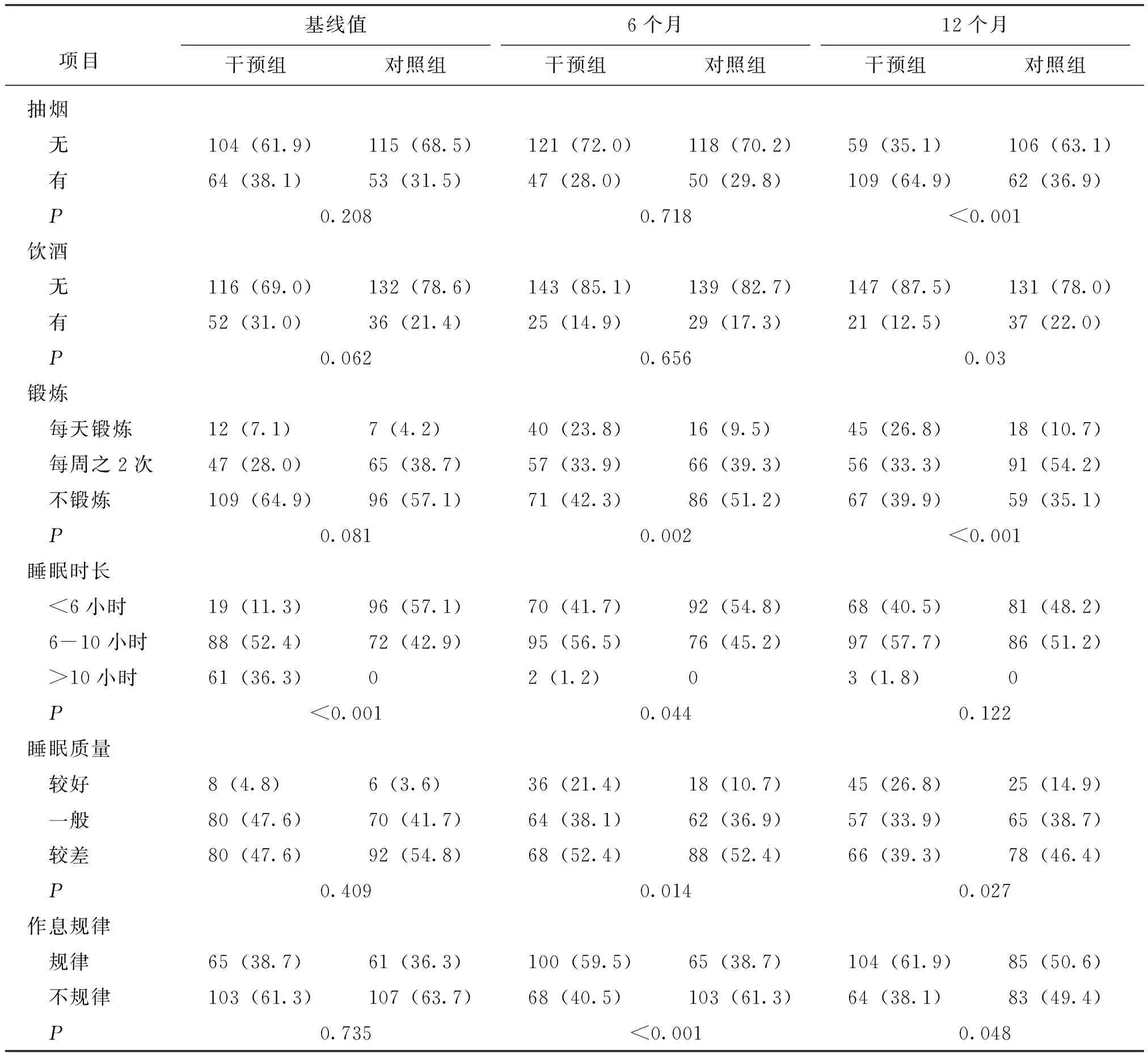

2.3 患者生活行為習慣結果

2組患者生活行為習慣指標為計數資料,各時間點經卡方檢驗發現:基線值中睡眠時長和飲食習慣兩項,差異有統計學意義;6個月有差異的指標有鍛煉、睡眠時長、睡眠質量、作息規律;12個月有差異的指標有抽煙、飲酒、鍛煉、睡眠質量、作息規律、飲食習慣,見表3。

表3 患者生活行為習慣相關指標統計表[n(%)]

2.4 服藥依從性的影響因素分析

對干預12個月后的數據進行多重線性回歸分析,發現影響服藥依從性的因素有:睡眠質量(t=-4.86,P<0.001),作息規律(t=-4.19,P<0.001),SAQ評分(t=2.61,P=0.01),居住情況(t=-2.03,P=0.04)。具體的回歸方程如下:

Y(服藥依從性)=7.72-0.938X(睡眠質量)-1.401X(作息規律)+0.03X(SAQ評分)-0.332X(居住情況),模型的F=21.90,P<0.001,說明該模型有統計學意義。具體表現為,睡眠質量越高、作息越規律、SAQ評分越高及同配偶居住的患者,服藥依從性較高;相反睡眠質量越差、作息越不規律、SAQ評分越低及獨居的患者,服藥依從性較低。

3 討論

延續性健康管理是在患者行PCI手術后對其進行的健康干預,其中對服藥依從性及健康行為生活方式的干預對降低PCI術后病人冠心病事件的發生非常重要[5]。Ford等人認為,在西方國家,近二十年來CHD死亡率下降的原因中,有44%-76%可以歸因為術后健康行為方式的作用[6]。而國內外研究發現,PCI術后患者停藥、減藥現象極為普遍,對健康行為方式的重視也遠不如人意。PCI術后患者能完全遵醫囑服藥的比例僅有不到2%[7]。依從性差被認為是導致冠狀動脈事件再發的主要原因,如何提高患者的服藥和健康生活方式的依從性就成了提高PCI術后患者生存質量的關鍵問題。

在本研究中,我們制定了一套護理措施,來保證患者在轉移或出院后,能夠繼續接受延續性的健康服務,從而達到改善患者臨床結局的目的。結果顯示:干預組的服藥依從性優于對照組,增加趨勢明顯,說明延續性健康管理可以提高患者PCI術后的服藥依從性。經多重回歸分析發現影響藥依從性的因素有睡眠質量、作息規律、SAQ評分、居住情況,且睡眠質量越高、作息時間越規律、SAQ評分越高及同配偶居住均有利于提高服藥依從性。

綜上所述,延續性健康管理可以提高患者PCI術后的服藥依從性。主要可以從提高睡眠質量,規律作息時間和改變居住情況等方面改善。