突發氣象災害的微博報道框架分析

○劉 玥

一、研究背景與理論基礎

受地理位置和氣候特征等因素影響,我國是世界上氣象災害最為嚴重的國家之一。據統計數據顯示,我國自本世紀以來平均每年因氣象災害造成直接經濟損失高達2900 億元,嚴重危害并影響了人民的生命財產安全。尤其是隨著全球氣候和環境的不斷惡化,近年來我國的氣象災害事件頻繁發生且強度不斷加大,突發性、極端性惡劣天氣輪番上演。微博作為兼具媒體屬性與社交屬性的大型互聯網平臺,在傳播災害預警、受災情況和救災互助等信息方面都顯示出了很強的優越性,不同類型的媒體共同參與突發氣象災害事件的建構與傳播,也使得新聞報道以及網絡輿論的形成路徑更為復雜多變。因此,新的時期把握災害性事件中的微博報道特征及其互動規律顯得尤為重要。

“框架”意為事物的組織或結構,它作為考察人類傳播活動的概念最早出現于美國人類學家貝森特所撰寫的《一個關于戲劇與幻想的理論》一文中。后來美國社會學家歐文·戈夫曼在其著作《框架分析》一書中將“框架”一詞引入到了文化社會學當中,他指出框架是人們用來認識外部世界的認知結構,人們對于現實生活經驗的歸納、結構與闡釋都依賴一定的框架,框架使得人們能夠定位、感知、理解、歸納眾多具體信息。中國學者陳陽在他的《框架分析:一個亟待澄清的理論概念》一文中總結了框架分析三大研究領域:新聞生產研究、媒體內容研究和效果研究。分別對應新聞生產活動中的“媒介框架”、媒體內容呈現的“新聞框架”以及從傳播效果角度分析受眾信息接受行為的“受眾框架”。

二、報道框架設計

(一)案例與研究對象選取

2021 年7-8 月期間,受臺風“煙花”和地勢影響,我國河南省出現了歷史罕見的持續性極端強降雨天氣,全省各地市均出現暴雨,北中部出現大暴雨特大暴雨,導致了嚴重的洪澇災害。據河南省人民政府統計數據顯示,截至8月9日7時,本次洪澇災害共造成全省150 個縣(市、區)1664 個鄉鎮1481.4 萬人受災,302人遇難,50人失蹤,造成直接經濟損失1337.15億元。因此,此次研究選取“7·20”河南特大暴雨期間的微博報道為主要研究案例,依據媒體類型、權威度和活躍度等因素,以傳統主流媒體“人民日報”、市場化媒體“澎湃新聞”以及自媒體“中國氣象愛好者”三者作為主要研究對象。其中,“人民日報”作為中央級黨報在突發性氣象災害中具有絕對的信息權威度和可信度;“澎湃新聞”作為互聯網時代推出的全媒體新聞資訊平臺,擁有很強的公信力和傳播力;而“中國氣象愛好者”作為氣象領域的自媒體,具有專業性的知識和較強的影響力。

(二)數據采集與編碼

針對調研時間的選擇,考慮到突發性氣象災害的前期預警和后期災后重建,本文以2021年7 月18 日臺風“煙花”形成和2021 年8 月20日國務院調查組進駐鄭州調查“7·20”特大暴雨災害這兩大事件作為此次研究的起點和終點,對“人民日報”、“澎湃新聞”和“中國氣象愛好者”在這34天之內的微博報道進行數據采集和編碼。在對所采集數據進行分析和核對之后,最終得到“人民日報”微博報道數量48 條,“澎湃新聞”微博報道數量75 條,“中國氣象愛好者”微博報道數量59條。

為便于研究,本文將報道框架分為了信息來源、報道方式以及新聞框架,并對每個類目進行了數據化處理。其中根據謝起慧和褚建勛進行危機傳播研究時所歸納并采用的危機議題框架,將此次研究中媒體報道的新聞框架分為信息框架、行動框架、觀點框架以及其他框架,具體編碼總表如表1 所示。

表1:類目編碼及取值表

表2:信息來源卡方檢驗

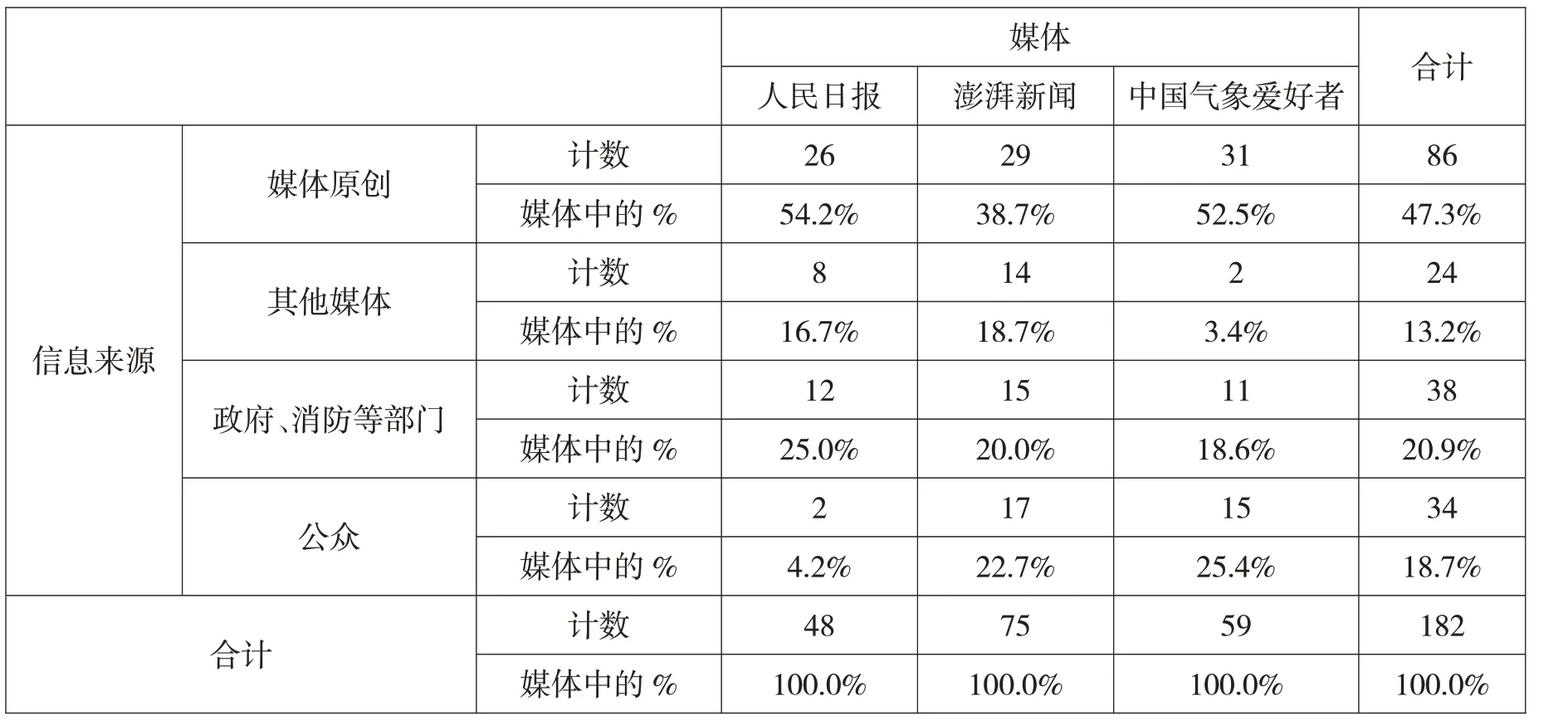

表3:信息來源與媒體的交叉制表

三、研究發現

在上述工作的基礎上,對三種媒體關于河南暴雨的信息來源、報道方式和新聞框架進行相關類目的頻數統計,通過SPSS統計分析軟件分別進行卡方檢驗,發現河南暴雨期間的微博報道框架存在顯著性差異。

(一)信息來源分析

通過對三種媒體微博報道的信息來源進行統計數據分析和卡方檢驗,得到結果如表2 所示(X=16.494,df=6,p=0.011<0.05),可知不同媒體關于河南暴雨的信息來源存在顯著性差異。

在突發性氣象災害事件中,不同媒體因各自屬性和定位,其微博信息來源存在差異。進一步分析各媒體信息來源的細分類目如表3 所示,可以看出“人民日報”、“澎湃新聞”和“中國氣象愛好者”三者的大部分信息都屬于自身媒體原創,還有部分來自于政府、消防等部門,可見在重大突發性公共事件當中,媒體都傾向于報道具有權威性或經自身證實的信息,并不存在顯著性差異。而對于信源是公眾的信息,“人民日報”占比僅有4.2%,而“澎湃新聞”和“中國氣象愛好者”占比則達22.7%與25.4%,這與媒體的定位和屬性相關,“人民日報”作為引導輿論的主流媒體要有權威的信息來源,而“澎湃新聞”和“中國氣象愛好者”作為市場化媒體和自媒體,在信息來源要求上則相對寬松和自由。

(二)報道方式分析

不同的報道體裁和報道形式所產生的信息傳播效果不同,通過對三種媒體的微博報道方式進行統計數據分析和卡方檢驗,得到結果如表4所示(X=74.479,df=8,p=0.000<0.05),可知不同媒體對于河南暴雨所采取的報道方式存在顯著性差異。

表4:報道方式卡方檢驗

在微博報道中,主流媒體更注重通過傳統的消息報道新聞,市場化媒體多發布通訊和視頻新聞,而自媒體更多采用圖片的形式傳遞信息。由報道方式與媒體的交叉制表(詳見表5)可知,“人民日報”在此次災害中多采用消息、圖片和視頻報道,只有少量通訊和評論。總體來說,“人民日報”的報道體裁和方式更為多元,展示了其作為中央媒體進行信息傳播和輿論引導的責任和職能;“澎湃新聞”多采用通訊、圖片和視頻報道,并沒有發表相關評論,而通訊占比超過消息,在此次災害中提供了更為詳盡的信息;“中國氣象愛好者”多采用圖片和視頻報道,沒有通訊和評論,展示了新媒體環境下自媒體用戶的報道方式更傾向于互聯網時代的慣用表達。

表5:報道方式與媒體的交叉制表

表6:新聞框架卡方檢驗

(三)新聞框架分析

通過對三種媒體微博報道的新聞框架進行統計數據分析和卡方檢驗,得到結果如表6 所示(X=81.413,df=16,p=0.000<0.05),可知不同媒體微博對于河南暴雨報道所采取的新聞框架存在顯著性差異。

在微博報道中,不同媒體承擔的角色不同,新聞框架各有側重。進一步分析各媒體新聞框架的細分類目如表7 所示,交叉表中展示了不同媒體不同新聞框架所占比重。由表7 可知,“人民日報”對于此次災害的報道集中于“災情報道”、“情感宣傳”、“災害預警”、“救災互助”和“救災進展”;“澎湃新聞”對于此次災害的報道集中于“救助信息”、“災情報道”、“情感宣傳”、“救災互助”和“救災進展”;而“中國氣象愛好者”對于此次災害的報道則集中于“災情報道”、“災害預警”、“科普信息”、“救助信息”和“情感宣傳”。可以看出不同媒體的新聞框架存在差異性,“人民日報”作為傳統主流媒體,肩負著輿論引導和正面宣傳的重任,因此更側重對于災情的報道和正面情感的宣傳;“澎湃新聞”作為市場化媒體,在社交平臺中扮演著重要的中間人角色,更側重救助信息的傳播,以及作為媒體進行信息提供和正面宣傳的責任;“中國氣象愛好者”作為氣象領域的意見領袖,則側重從專業的角度進行相關災情的報道和氣象災害的預警。

表7:新聞框架與媒體的交叉制表

總體而言,三種類型媒體的新聞框架存在顯著性差異,這與媒體的自身立場和編輯方針密切相關。比如主流媒體作為黨和政府的喉舌,特殊的政治屬性要求其承擔更多的社會責任,做好新聞信息的傳遞和輿論的監督、引導工作。

四、研究結論

突發的河南暴雨展示了后疫情時代特殊的中國式網絡社交救援,微博等社交媒體為各種突發性事件提供了緊急求助的平臺,而后憑借其社交屬性實現了信息的廣泛傳播。在微博報道中,不同媒體對于同一氣象災害事件的報道框架存在顯著性差異,但同時呈現出一種優勢互補的傳播局勢。

(一)匯聚多方信源,完善應急信息

突發氣象災害的發生往往會導致信息的閉塞,產生一定的信息差,而這種信息差會導致受眾產生認知偏差,認為作為信息富裕者的大眾媒介掌握著大量信息,繼而要求其在短時間內進行新聞事實核查并傳播實時、動態的災害信息。然而在突發災害面前,大眾媒介有時同樣鞭長莫及。如分析本研究的微博原始數據可知,在“7·20”河南特大暴雨期間,受地域和天氣影響,“人民日報”等中央媒體在災害初始時期的第一手信息獲取不全,大部分都是基于官方數據的解讀,反而是市場化媒體“澎湃新聞”和氣象類自媒體“中國氣象愛好者”依靠自身用戶渠道獲取了大量實時實地災害信息,很大程度上促進了救災活動的高效開展。不同媒體基于多方信源的信息搜集和報道,在微博上形成了獨特的傳播鏈條,各鏈條不斷交織共同完善了突發災害的應急信息構建。

(二)創新表達方式,豐富報道框架

在社交媒體時代,尤其是突發性災害事件當中,人們更傾向于通過囊括了圖片、文字和聲音等文本的視頻獲取最直接、直觀的信息。在此次“7·20”河南暴雨的微博報道中,“人民日報”、“澎湃新聞”和“中國氣象愛好者”都注重視頻新聞的表達,讓用戶更加直觀、生動和全面地了解災情的進展,及時、有效地傳遞各類與災害相關的救災和科普信息,更有利于救災進程的推進。除此之外,“人民日報”從宏觀的角度進行正面信息的傳播和輿論的引導,“澎湃新聞”則從微觀的角度出發進行救助信息的搜尋和災害事件的詳細敘述,二者都在恪守新聞專業主義的前提下進行新聞信息的傳遞,而“中國氣象愛好者”從氣象知識角度出發進行了災害預警、災害成因、救災等科普知識的傳播。各類媒體在互聯網時代下的創新表達和不同報道體裁的運用共同作用,形成了社交媒體時代突發氣象災害的整體報道框架。

(三)媒體聯動互補,共建微博矩陣

在傳統媒體時代,新聞的生產和傳播只能由特定的主流媒體完成,自上而下地進行信息的傳遞。不同于傳統媒體時代用戶的單向信息接受,新媒體時代的用戶可以與傳播主體進行雙向溝通,甚至可以通過社交媒體平臺進行創作,成為新聞信息的生產主體。在河南暴雨災害事件中,除了主流媒體和市場化媒體進行應急信息的生產和報道之外,新媒體時代的用戶也積極參與了救災互助信息的搜集和傳播。如“中國氣象愛好者”等自媒體賬號,一方面以更貼合用戶接收習慣的方式進行信息的生產和傳播,使救災、科普等內容更易被理解并接受;另一方面,其所生產的信息基于受眾視角,與主流媒體之間實現了內容的互補,形成了多方協同聯動的信息傳播矩陣。■