考慮土體結構性的庫岸滑坡成因機制和力學特征分析

王東英,楊光華,姜 燕

(1.廣東省水利水電科學研究院,廣州510610;2.廣東省巖土工程技術研究中心,廣州510640;3.華南理工大學土木與交通學院,廣州510640)

0 引言

滑坡是地質災害中破壞性最大、分布最廣泛、治理最困難的災害之一。滑坡發生時,常常會沖毀農田、砸埋房屋、阻斷道路交通,給人類的生命、財產造成巨大損失[1]。當庫岸滑坡發生時,大量巖土體滑入庫內,不僅減小了有效庫容[2],堵塞泄水建筑物,更可能形成巨大涌浪[3-5],對水工結構形成巨大沖擊,更甚造成漫頂,危及下游人民的生命和財產安全。由于對滑坡的成因機制和力學特征認識尚不充分[6,7],預警預報精準度不夠,滑坡災害時有發生。

由于滑坡規模龐大、發生時破壞迅猛,現場觀測和還原難度大,數值模擬成為研究滑坡成因機制和演化過程的有效手段。滑坡的發生是漸進的,是動態過程。傳統的極限平衡法[8]和強度折減法[9]只能靜態地分析滑坡特定時刻的穩定狀態,并不能揭示滑坡的成因機制和演化過程中的力學特征。

在滑坡漸進破壞方面,科研工作者曾做了諸多嘗試。戴自航[10]通過開發張拉-剪切復合破壞材料模型,論證了滑坡失穩是張拉-剪切的復合破壞行為;許強[11]基于數十起重大滑坡災害監測預警和應急搶險的實踐經驗,總結了斜坡變形演化的三階段規律和裂縫空間演化的分期配套特性;薛海濱[12]基于應變軟化本構,模擬了邊坡的漸進破壞過程;王偉[13]基于應變軟化本構和極限塑性應變指標模擬了邊坡的張拉-剪切漸進破壞過程,并基于改進矢量和法和自適應遺傳算法分析了邊坡在

漸進破壞過程中最危險滑面具有動態變化和調整特性;陳國慶[14,15]利用屈服接近度動態確定邊坡的破損區域,有效解決了整體強度折減法中折減范圍過大的缺陷。然而,當前研究仍存在較多不足。其一,即便能動態地確定折減區域,采用傳統強度折減法所對應的強度弱化假定并不能反映土體結構性損傷特征[16];其二,應變軟化本構建議采用塑性剪應變表征強度弱化,對于塑性剪應變閾值的選擇則具有很強的人為性。

本文考慮到應力水平與土體結構性損傷程度的對應性,提出以應力水平代替塑性剪應變表征強度弱化構建新的強度折減法,基于此分析了不同類型滑坡的漸進破壞過程、應力位移特征及穩定性衰減規律,揭示不同類型滑坡的成因機制,為滑坡的加固防治提供指導建議。

1 考慮土體結構性的滑坡分析理論

1.1 土體的結構性

土體的結構性是指土體顆粒和空隙的性狀和排列方式及顆粒之間的相互作用[17]。隨著剪切變形的發展,土體顆粒和空隙的形狀發生變化,排列方式由無序逐漸轉變為定向排列。土體微觀結構的變化在宏觀上表現為土體剛度和強度的非線性弱化。

從結構性的觀點出發,不應再把土體看作是具有固定變形模量和強度指標的材料[18],在仿真滑坡漸進破壞過程中,應體現土體強度和變形參數隨結構性損傷的特性,折減規律不能隨意選定。在土體單元漸進屈服過程中,其應力水平也有無損時的0 值逐漸增大至1。因而可由應力水平表征土體的損傷和力學參數的弱化程度,閾值選取明確,避免了塑性剪應變閾值選取的隨意性。

1.2 考慮土體結構性的強度折減法

傳統強度折減法是對邊坡內所有單元土體的強度按照同一折減系數進行折減,但折減系數的選取不能反映土體結構性特征,因而折減后得到的強度參數為虛擬的抗剪強度指標,也對應虛擬的應力和位移場。由此揭示的滑坡成因機制和力學特征失真。

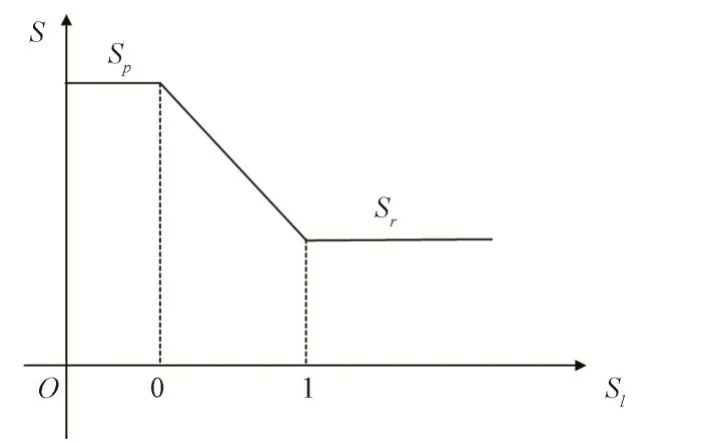

為彌補傳統強度折減法的不足,結合應力水平與結構性損傷的對應性,構建強度隨應力水平線性降低、變形參數隨應力水平非線性降低[16]的強度折減法。土體強度隨應力水平變化特征如圖1所示。

圖1 強度隨應力水平變化示意圖Fig.1 Diagram of strength changed with stress level

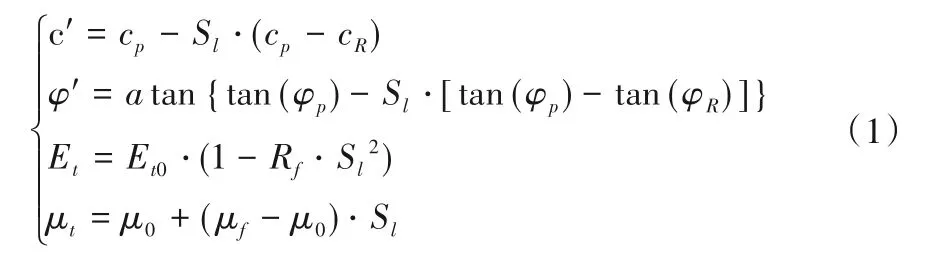

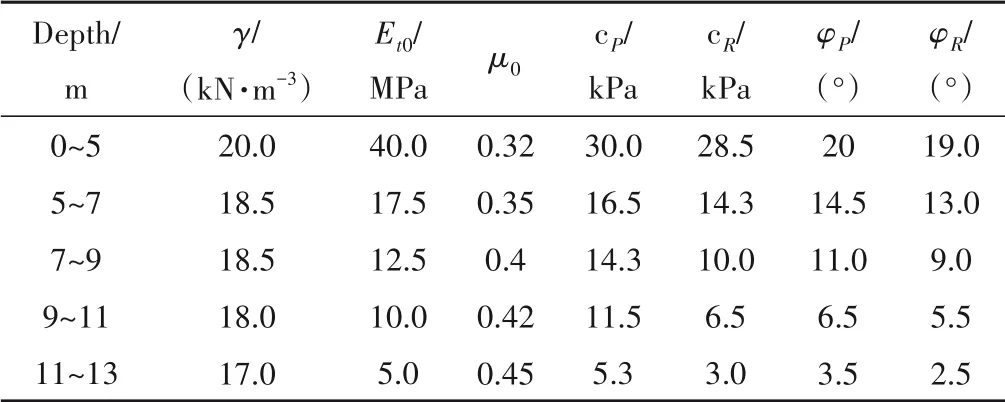

新構建的強度折減法表達式為:

式中:c′為折減后的內聚力;φ′為折減后的內摩擦角;cp、cR分別為土體內聚力的峰值和殘余值;φp、φR分別為土體內摩擦角的峰值和殘余值;Sl為應力水平;Et0和Et分別為初始切線模量和切線模量;μt和μ0分別為泊松比和初始泊松比;Rf為破壞比,一般取0.8~1.0;μf則為破壞時的泊松比,一般取0.49。

其中,應力水平表征土體單元的主應力差與極限強度的比值,基于Mohr-Coulomb強度準則的應力水平為:

式中:σ1、σ3分別為第一和第三主應力。

1.3 考慮土體結構性的滑坡動態穩定性系數

隨著剪切變形的發展,滑坡體不同部位土體結構性損傷程度不同,因而土體強度和變形參數分布呈現空間差異性。傳統強度折減法僅能獲得參數初始賦值情況下的穩定性,無法求解力學參數呈現空間差異性分布狀態下的滑坡的穩定性。針對這一問題,本文基于fish 語言讀取特定時刻滑坡的力學參數和應力狀態分布,采用局部強度折減法獲取特定時刻滑坡的穩定狀態。

2 滑坡漸進破壞過程分析

從變形演化特征和受力狀態角度,滑坡包含牽引式滑坡、推移式滑坡兩類。牽引式滑坡由于河流沖刷、浸泡或人工開挖等削弱了坡腳的支撐力,逐步引起后續土體下滑;推移式滑坡則是由于滑坡中上部崩塌或落石堆載等造成斜坡整體滑移。庫水位升降容易導致坡腳巖土體劣化,坡腳抗力降低,因而,庫岸滑坡多以牽引式滑坡為主。

滑坡的發生是漸進的,不同類型滑坡因其誘發機制不同,其漸進破壞過程應差異較大,為詳細對比分析不同類型滑坡發生、發展過程的差異性,基于上述理論分別對推移式滑坡和牽引式滑坡的漸進破壞過程和應力位移特征進行了細致的比較分析。

2.1 推移式滑坡

2.1.1 計算模型概述

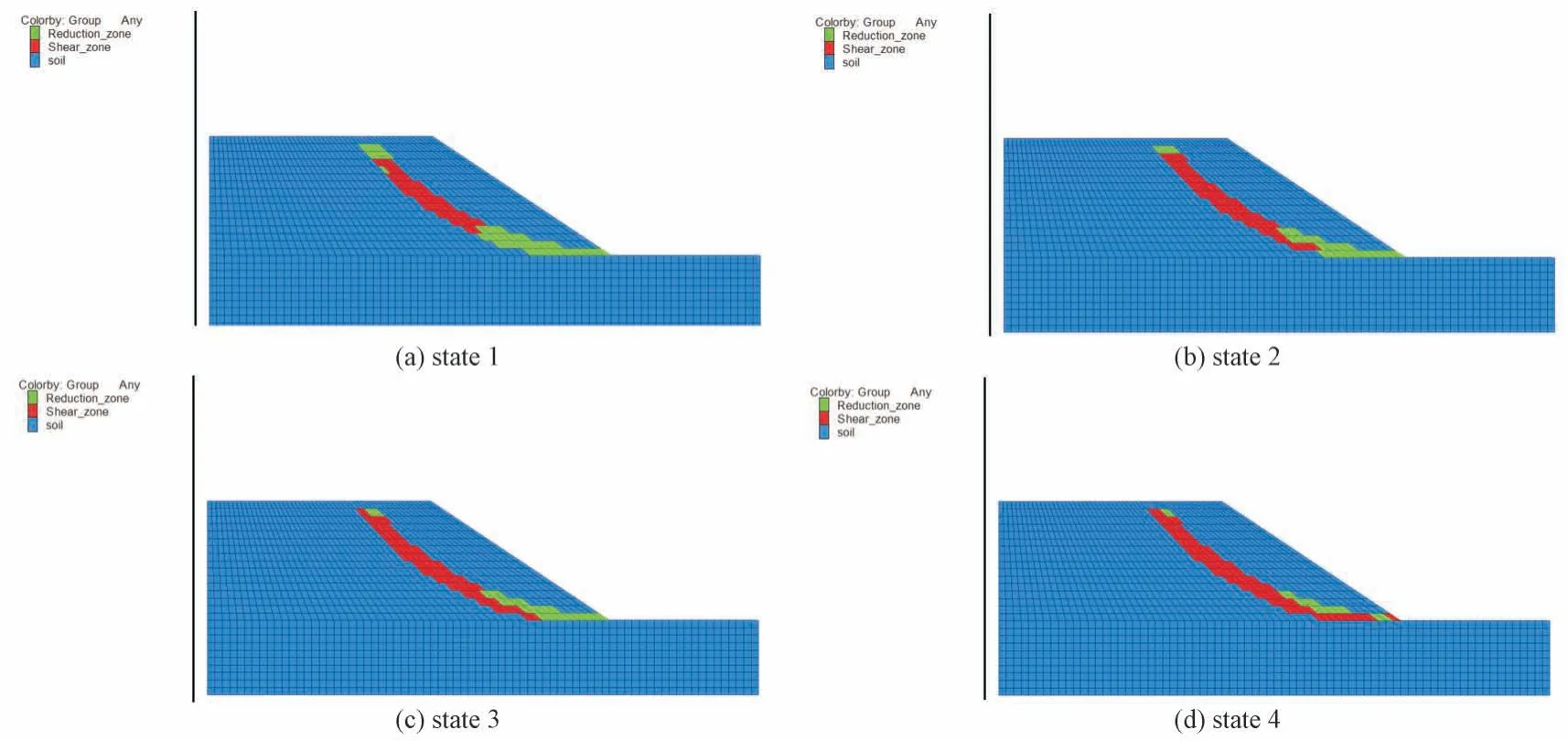

推移式滑坡計算模型坡高13 m,坡比1∶1.5,坡腳至右邊界的距離等于10 m,坡頂至左邊界的距離為15 m。模型共劃分為1 604個單元,3 410個節點。模型兩側為法向約束邊界,模型底部采用固定約束,模型尺寸及網格劃分具體如圖2所示,土體力學參數列于表1。

圖2 推移式滑坡計算模型Fig.2 Calculation model of push-type slope

表1 推移式滑坡土體力學參數Tab.1 Soil mechanical pparameters of push-type slope

2.1.2 漸進破壞過程分析

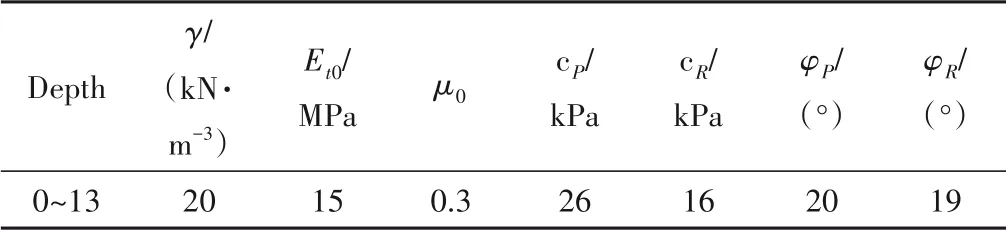

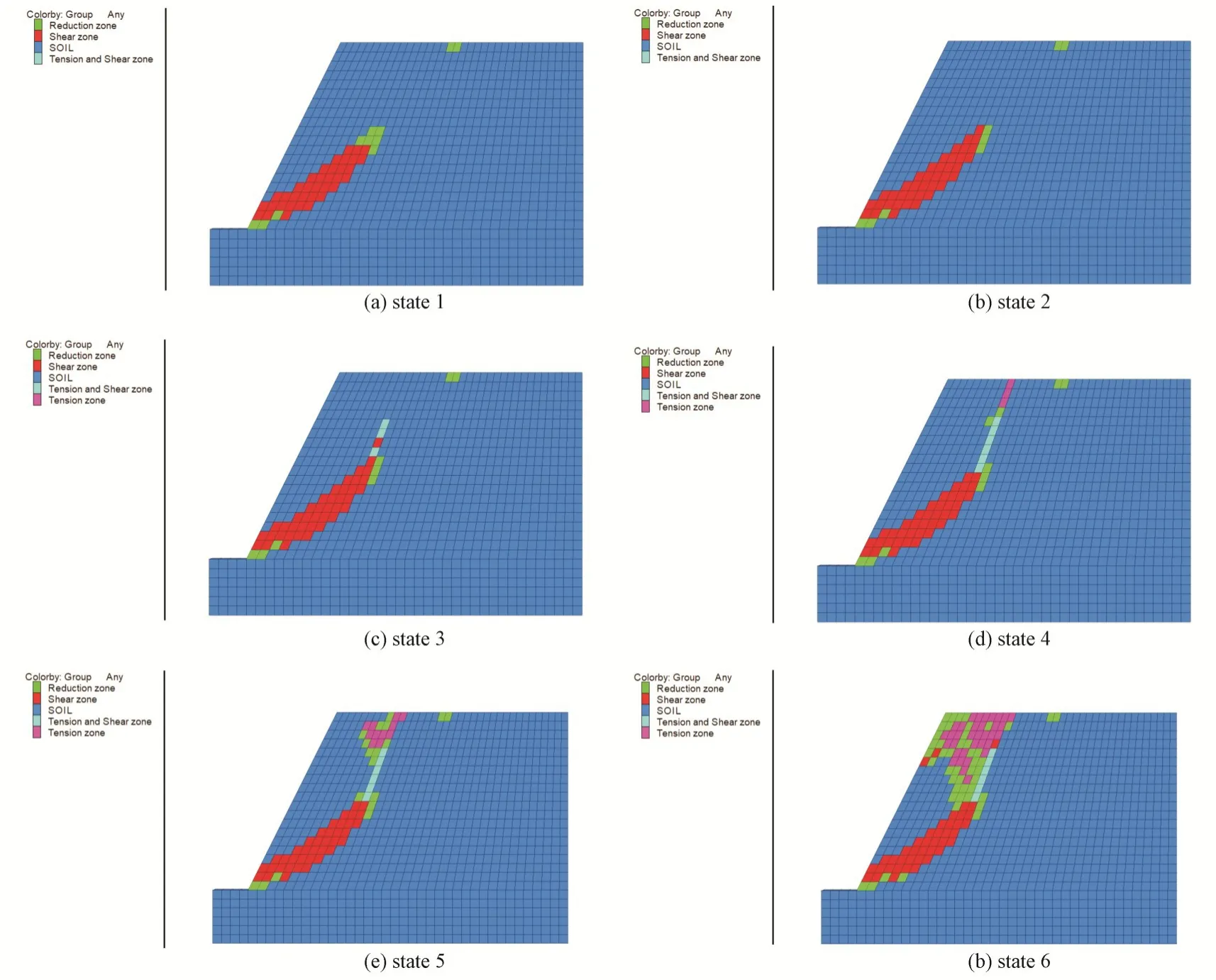

以應力水平達到1 作為剪切破壞的判定條件、以最小主應力大于等于抗拉強度作為張拉破壞的判定條件,并依據剪切塑性應變更新折減單元,所得推移式滑坡漸進破壞過程如圖3所示:先是中上部發生剪切破壞,而后剪切破壞單元同時向上部和坡腳方向延展,最終形成貫通的剪切破壞面。推移式滑坡以剪切破壞為主。

圖3 推移式滑坡漸進破壞過程Fig.3 Failure process of push-type slope

2.2 牽引式滑坡

2.2.1 計算模型概述

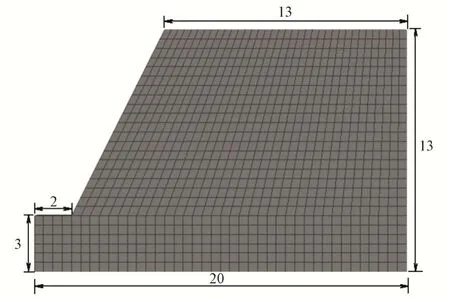

牽引式滑坡計算模型坡高13 m,坡比1∶2,坡腳至左邊界的距離等于2 m,坡頂至右邊界的距離為13 m。模型共劃分為960個單元,2 054 個節點。模型兩側為法向約束邊界,模型底部采用固定約束,模型尺寸及網格劃分具體如圖4所示,土體力學參數列于表2。

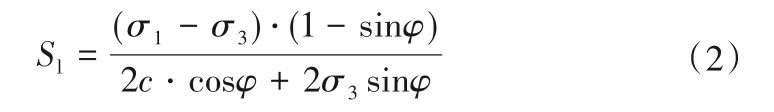

表2 牽引式滑坡土體力學參數Tab.2 Soil mechanical parameters of pull-type slope

圖4 牽引式滑坡計算模型Fig.4 Calculation model of pull-type slope

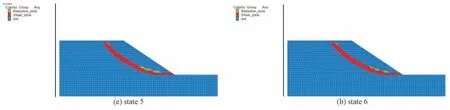

2.2.2 漸進破壞過程分析

同樣以應力水平達到1 作為剪切破壞的判定條件、以最小主應力大于等于抗拉強度作為張拉破壞的判定條件,并依據剪切塑性應變更新折減單元,所得牽引式滑坡漸進破壞過程如圖5所示。

圖5 牽引式滑坡漸進破壞過程Fig.5 Failure process of pull-type slope

牽引式滑坡的漸進破壞過程與推移式滑坡不同,牽引式滑坡首先自坡腳發生剪切破壞并逐漸擴展至滑坡中部,中上部巖土體失去下部支撐發生張拉-剪切復合破壞,進一步導致滑坡頂部發生張拉破壞。牽引式滑坡中下區域以剪切破壞為主,中上區域以拉剪破壞為主,而坡頂則以張拉破壞為主。

3 滑坡成因機制及力學特征分析

滑坡的漸進破壞過程不同,歸根于其成因機制和力學特征的差異,由此也應因地制宜地選擇不同的加固處理方式。現分別闡述推移式滑坡、牽引式滑坡的成因機制和力學特征。

3.1 推移式滑坡成因機制及力學特征

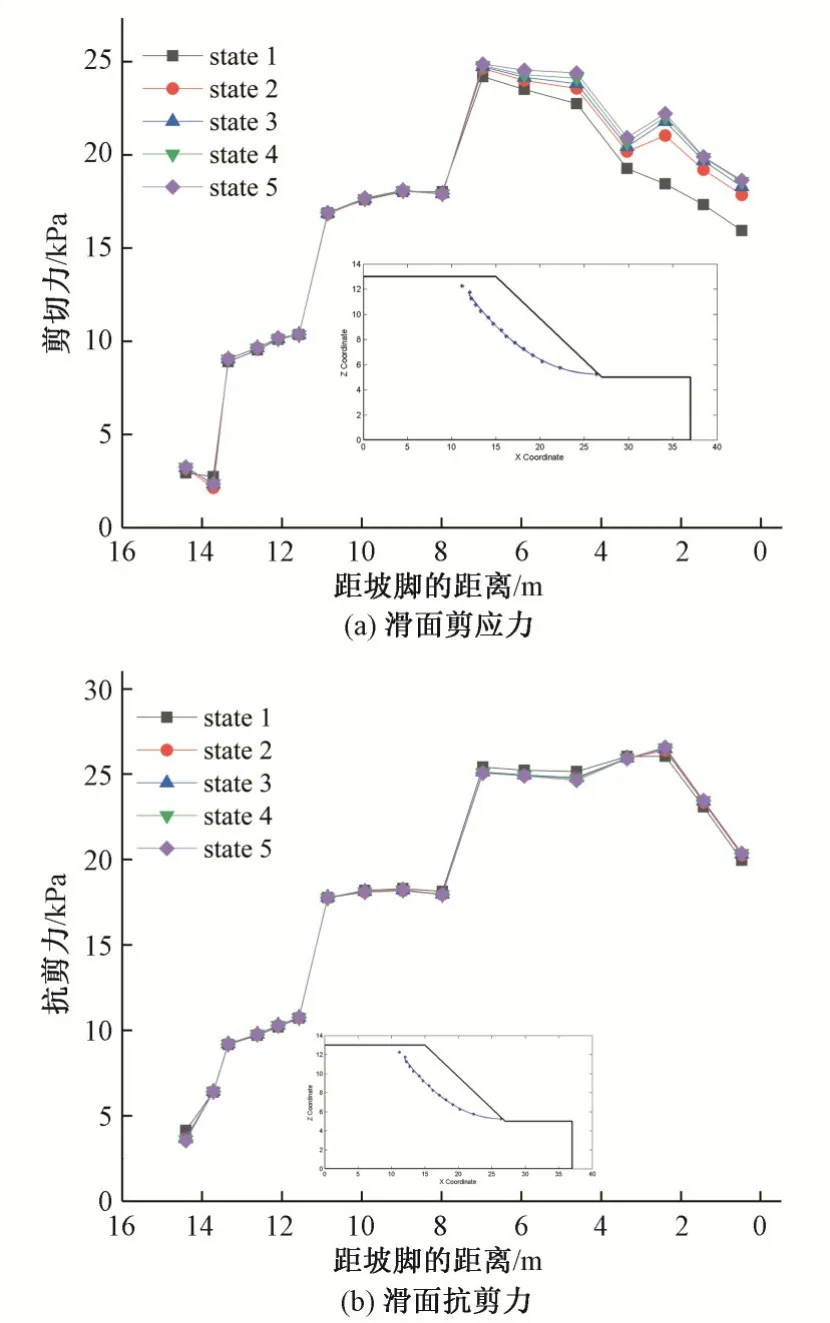

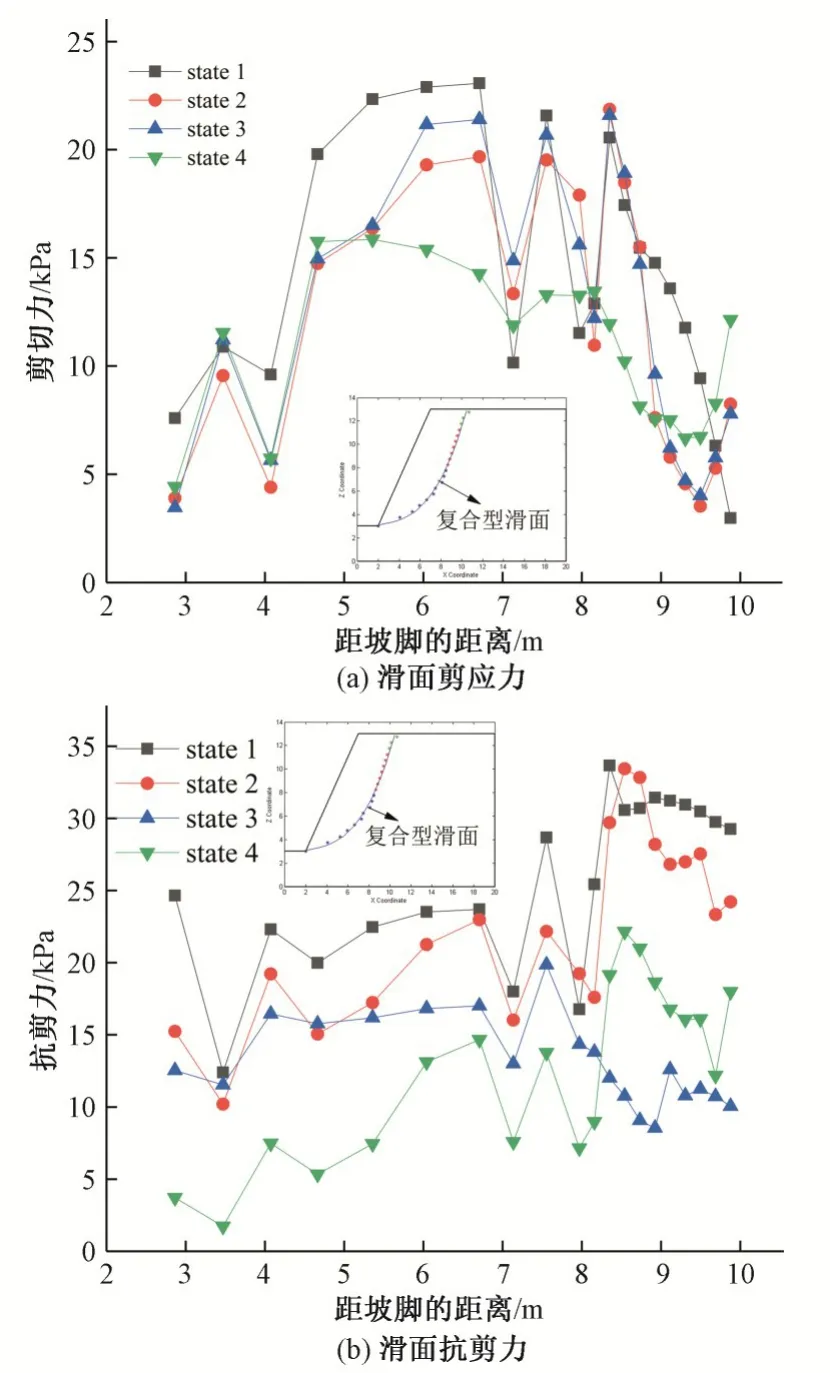

推移式滑坡滑面剪切力和抗剪力演化特征如圖6所示。隨著滑坡漸進破壞過程的推進,推移式滑坡滑面中下部的剪應力逐漸增大,而抗剪力小幅降低。這是由于推移式滑坡中上部土體滑移擠壓下部土體,導致下部土體下滑力增大,且滑面的剪切滑移使滑面強度參數弱化,因而抗滑力有所降低。

圖6 推移式滑坡滑面應力演化特征Fig.6 Slip surface stress characteristic of push-type slope

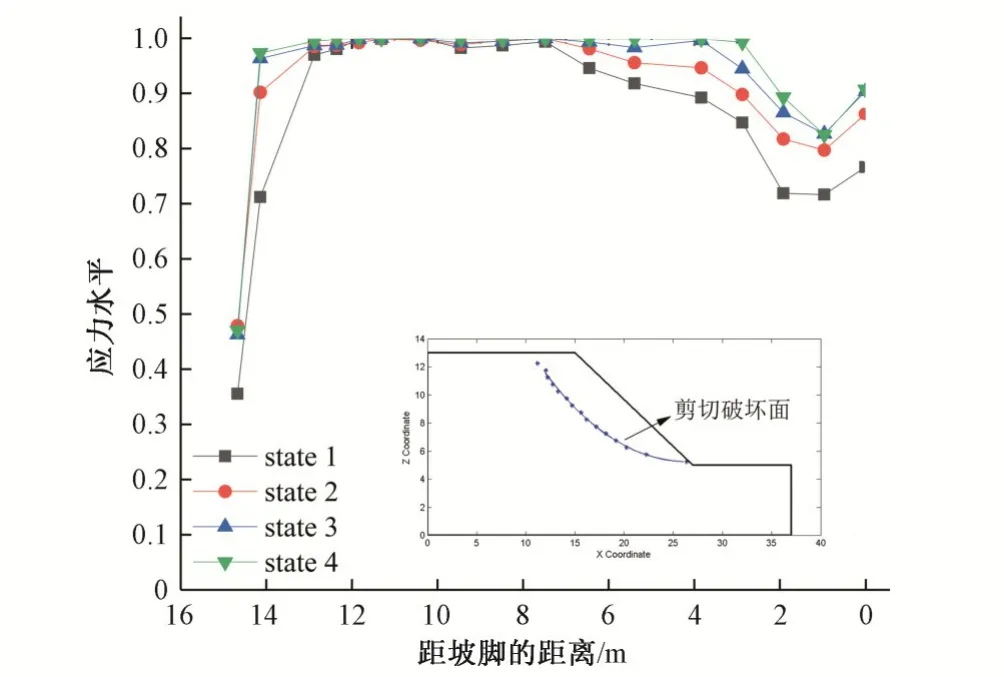

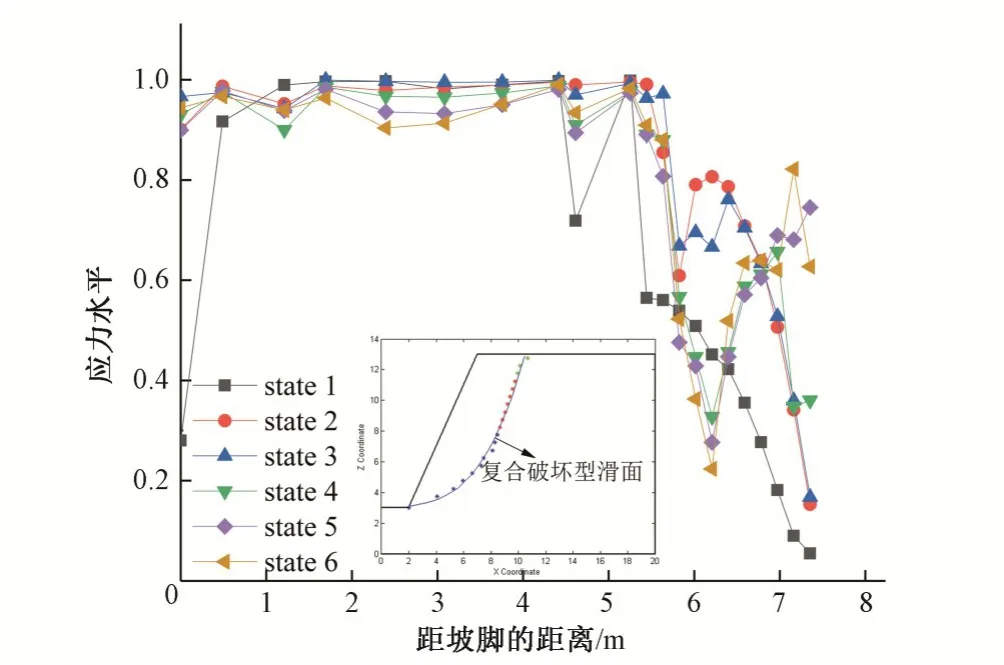

推移式滑坡滑面應力水平演化特征如圖7所示。初始狀態時,推移式滑坡中部應力水平較高,而坡頂和坡腳應力水平均相對較低,隨著漸進破壞過程的推進,坡頂應力水平小幅增加,而滑面中下部應力水平增長較快,這可能與滑坡滑移中后期中上部土體擠壓導致該部分應力水平增大明顯。

圖7 推移式滑坡滑面應力水平演化特征Fig.7 Slip surface stress level distribution of push-type slope

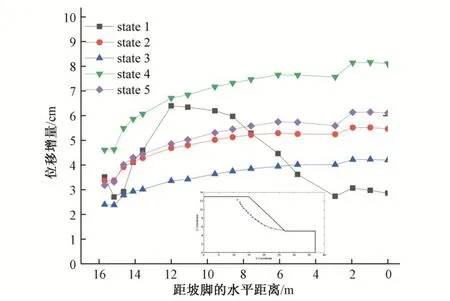

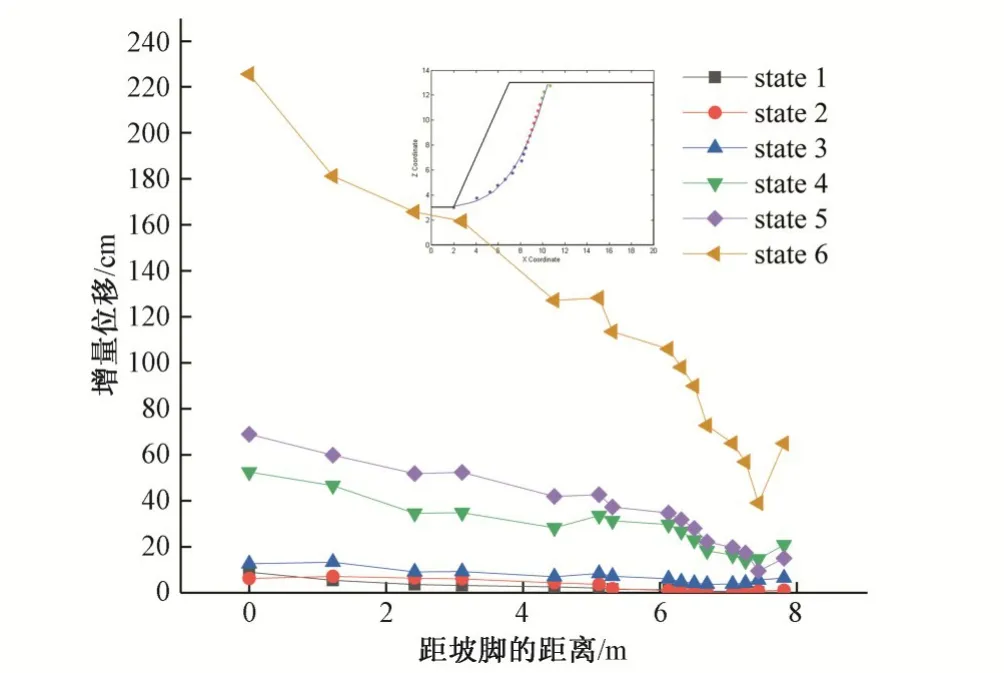

為進一步分析滑坡漸進破壞過程中滑面位移的演化特征,分析了滑面不同位置處推移式滑坡位移增量(即當下時刻相對于前一分析時刻的增量)演化特征,如圖8所示。初始時,滑坡中上部位移增量較大,而后滑面中下部位移增量超過中上部位移增量,充分說明推移式滑坡初始時中上部首先出現滑移并發生剪切破壞,中上部滑移土體的擠壓增大了下部土體的下滑力,促使下部土體迅速滑移,位移增量迅速增大,隨后滑面整體滑移量驟增,但下部土體增量仍大于中上部。推移式滑坡位移增量的演化特征與滑面單元的屈服破壞過程一致。

圖8 推移式滑坡位移演化特征Fig.8 Slip surface displacement increment characteristic of push-type slope

綜合滑面屈服破壞、應力和位移增量演化特征,推移式滑坡的主滑段在滑坡中部,牽引段為滑坡上部,下部巖土體則主要其抗滑作用。推移式滑坡的成因機制為:主滑段首先失穩滑移,導致牽引段失去支撐產生滑移,進而主滑段和牽引段一起擠壓抗滑段,導致抗滑段下滑力迅速增大并產生較大位移增量,最終整體發生較大滑移形成貫通剪切破壞面。因此,從災害防治角度,對于推移式滑坡,應重點“強腰”,從源頭控制滑坡滑移并進一步演化破壞。

3.2 牽引式滑坡成因機制及力學特征

牽引式滑坡滑面剪切力和抗剪力演化特征如圖9所示。由于牽引式滑坡破壞面是張拉-拉剪-剪切復合型破壞面,滑面上抗剪力、剪切力分布略顯雜亂無序。整體上,初始時滑面中部剪切力較大,坡腳和坡頂剪切力相對較小;滑面中上部抗剪力較大,而靠近坡腳的中下部則抗剪力較小,因而牽引式滑坡的中下部首先發生剪切破壞,而非坡腳局部單元。隨著漸進破壞過程的推進,滑面中部抗剪力和剪切力均有所下降,但抗剪力下降較多,因而牽引式滑坡剪切破壞單元逐步向上演化。但對于坡頂部分單元,其抗剪力雖隨漸進破壞過程有所降低,但其值始終大于剪切力,該部分不發生剪切破壞。

圖9 牽引式滑坡滑面應力演化特征Fig.9 Slip surface stress characteristic of pull-type slope

牽引式滑坡滑面應力水平演化特征如圖10所示。從滑面應力水平來看,對于牽引式滑坡,初始時滑坡中下部應力水平較高,中上部應力水平則相對較低,靠近坡頂處應力水平極低;隨著漸進破壞過程的推進,中上部應力水平增大明顯,尤其接近整體破壞狀態時該部分應力水平陡增,而此時中下部應力水平反而略有降低。

圖10 牽引式滑坡滑面應力水平演化特征Fig.10 Slip surface stress level distribution of pull-type slope

牽引式滑坡位移增量演化特征如圖11所示。從滑面位移演化過程來看,牽引式滑坡自局部剪切破壞到整體貫通性破壞,位移增量自坡腳向坡頂逐步遞減,滑坡中下部位移增量增速大于中上部,尤其到滑移中后期,坡腳位移增長迅猛,呈不可控態勢。

圖11 牽引式滑坡位移增量演化特征Fig.11 Slip surface displacement increment characteristic of pull-type slope

綜合滑坡漸進破壞過程、應力和位移演化特征,牽引式滑坡主滑段在坡腳,牽引段為滑坡中上部,無明顯抗滑部分。牽引式滑坡的成因機制為:主滑段因抗剪力不足以平衡剪切力發生剪切滑移,使臨近土體失去支撐抗剪力進一步降低并發生剪切滑移,并如多米諾骨牌般依次傳遞到滑坡中上部,過程迅速,因而上部滑面抗剪力發揮不充分,頂部以張拉破壞為主。從位移演化特征來看,牽引式滑坡一旦啟滑,位移發展迅猛,呈不可控態勢。從災害防治角度,對于牽引式滑坡,應重點“固腳”對滑坡進行防治。

4 滑坡動態穩定性分析

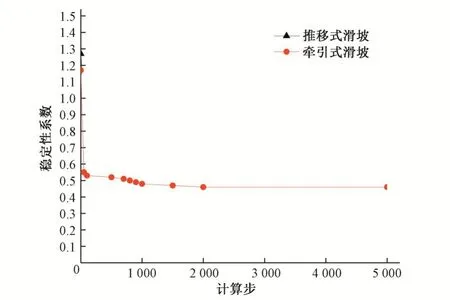

不同類型滑坡其漸進破壞過程、應力位移演化特征均有所不同,尤其是牽引式滑坡位移增長到一定程度即呈不可控態勢,因而滑坡的穩定性演化特征也應差異明顯。為分析滑坡在漸進形成過程中穩定性的變化,在不同損傷狀態的基礎上,基于局部強度折減法整理了牽引式滑坡和推移式滑坡的穩定狀態演化規律,見圖12所示。

圖12 不同類型滑坡動態穩定性Fig.12 Dynamic stability for different type slope

牽引式滑坡模型初始穩定性為1.19,推移式滑坡的初始穩定性為1.28,在發生較大剪切變形后,推移式滑坡的穩定性系數長時間維持在1.03~1.05的欠穩定狀態,而牽引式滑坡在發生較小的剪切變形后穩定性系數迅速降低至0.55 左右,具有突發和不可控性;這與楊光華等[20]從滑坡預警位移角度所得結論相一致。因而,實際工程中應特別關注滑坡的滑前跡象,及時發現前緣隆起或后緣張裂縫,把握加固時機,并依據位移發展特征,決策加固位置和方案。

5 結論和展望

本文針對傳統分析方法不能反饋土體損傷差異性及閾值選取規律不可尋的問題,提出以應力水平代替塑性剪應變表征強度的弱化,同時考慮變形參數的同步弱化構建新的強度折減法,分別就推移式滑坡和牽引式滑坡的漸進破壞過程、應力位移演化特征和穩定性變化進行分析,揭示了不同類型滑坡的成因機制,所得結論主要有。

(1)推移式滑坡的成因機制為:中部主滑段首先失穩滑移并誘發中上部土體一起滑移,二者同步擠壓中下部抗滑段,導致抗滑段下滑力增大,平衡被打破,并加速產生滑移破壞;

(2)牽引式滑坡的成因機制為:中下部主滑段抗剪力不足以平衡下滑力發生剪切破壞并滑移,導致臨近土體失去支撐也發生剪切破壞,并如多米諾骨牌般依次傳遞到滑坡中上部,整個過程發展迅猛,致使上部抗剪力發揮不充分;

(3)對于初始穩定狀態相差不大的牽引式滑坡和推移式滑坡,在發生較大剪切變形后,牽引式滑坡迅速失穩,而推移式滑坡則長時間處于欠穩定狀態;本文從滑坡成因機制和力學特征角度揭示了滑坡“固腳強腰”加固理念的內涵;

(4)從滑坡的成因機制和力學特征來看,對于推移式滑坡,應注重對中部和坡腳部分土體的監測預警,強化“腰”部的預防措施,而對于牽引式滑坡,則應注重坡腳土體的監測和加固;

(5)應力水平可以表征土體損傷程度,但強度和變形參數隨應力水平的弱化特征尚需通過試驗進一步揭示。□