書法創(chuàng)作中的“蓄勢(shì)”問(wèn)題

孫嘉鴻

關(guān)鍵詞:蓄勢(shì);何紹基;運(yùn)腕

古代書論中經(jīng)見“勢(shì)”這一描述,多篇書論更以“勢(shì)”來(lái)命名,如崔瑗《草書勢(shì)》,蔡邕《篆勢(shì)》《隸勢(shì)》等,可見書法對(duì)“勢(shì)”的重視。其中蔡邕《九勢(shì)》中更提到“勢(shì)來(lái)不可止,勢(shì)去不可遏,惟筆軟則奇怪生焉”。筆者以為,對(duì)于“勢(shì)”的應(yīng)用,不可簡(jiǎn)單地只依靠毛筆的自身特性完成,亦當(dāng)由書者主動(dòng)“蓄勢(shì)”而成。

一、“蓄勢(shì)”的概念定義

在物理學(xué)上,“勢(shì)”指物體運(yùn)動(dòng)的傾向性;在中國(guó)文化里,“勢(shì)”往往指一種潛在的、激發(fā)時(shí)能對(duì)物質(zhì)世界產(chǎn)生一定影響的狀態(tài),而在書法理論中,“勢(shì)”則是一個(gè)重要概念。康有為在《廣藝舟雙楫》中說(shuō):“古人論書,以勢(shì)為先。”這里的“勢(shì)”分筆勢(shì)與體勢(shì)。其中,就筆勢(shì)而言,沈尹默認(rèn)為:“筆勢(shì)乃是一種單行規(guī)則,是每一種點(diǎn)畫各自順從著各自的特殊姿勢(shì)的寫法。”季伏昆認(rèn)為:“筆勢(shì)是書者在藝術(shù)創(chuàng)作時(shí)處理各種矛盾的過(guò)程中所產(chǎn)生的一種心理勢(shì)能。”可以說(shuō),呈現(xiàn)載體上的字體形態(tài)和書寫特征是筆勢(shì)的具體表現(xiàn),而筆勢(shì)則是約束此類表現(xiàn)的重要法則。

近代文學(xué)家林紓曾說(shuō):“文之雄健,全在氣勢(shì)。氣不王,則讀者固索然;勢(shì)不蓄,則讀之亦易盡。故深于文者,必?cái)繗舛顒?shì)。”書與文同,書法的視覺(jué)效果亦在筆勢(shì),筆勢(shì)不蓄不凝,于是“蓄勢(shì)”就成為筆勢(shì)運(yùn)行不可或缺的前奏。宋陳思《書苑精華》中記載:“夫用筆之法,先急回,后疾下,如鷹望鵬逝,信之自然,不得重改。”清代朱和羹《臨池心解》亦有云:“能如秋鷹搏兔,碧落摩空,目光四射,用筆之法得之矣。”這兩段論述中的“先急回,后疾下”“鷹望鵬逝”“秋鷹搏兔”等,都是指落筆之前的空中搖筆取勢(shì)動(dòng)作,即“蓄勢(shì)”準(zhǔn)備。

故筆者認(rèn)為書法創(chuàng)作中需要“ 蓄勢(shì)”,這種“蓄勢(shì)”就是積蓄自己所能控制的、以身體為主的潛在狀態(tài),從而對(duì)創(chuàng)作活動(dòng)產(chǎn)生積極影響。

二、“蓄勢(shì)”的呈現(xiàn)方式

晚清書法大家何紹基曾有《猿臂翁》詩(shī)一首,筆者以為該詩(shī)之義可謂對(duì)書法筆勢(shì)中“蓄勢(shì)”的極好注解。此先將該詩(shī)內(nèi)容移錄如下:

書律本與射理同,貴在懸臂能圓空。

以簡(jiǎn)御煩靜制動(dòng),四面滿足吾居中。

李將軍射本天授,猿臂豈只兩臂通。

氣自踵息極指頂,屈伸進(jìn)退皆玲瓏。

平居習(xí)書頗悟此,將四十載無(wú)成功。

吾書不就廣不侯,雖曰人事疑天窮。

同心忽遇二三子,篆分隸楷各求工。

皆用我法勝我巧,巧不可傳法可公。

惟當(dāng)努力躡前古,莫嗤小技如雕蟲。

嗚呼書本六藝一,蘄進(jìn)于道養(yǎng)務(wù)充。

閱理萬(wàn)端讀萬(wàn)卷,消長(zhǎng)得失惟反躬。

外緣既輕內(nèi)自重,志氣不一非英雄。

笑余慣持五寸管,無(wú)力能彎三石弓。

時(shí)方用兵何處使?聊復(fù)自呼猿臂翁。

首句“書律本與射理同”,即道盡“書”道之“律”。射之理,在中正之意,在“能圓空”的圓滿之心,在“懸臂”的引而不發(fā)之勢(shì)。在這種道理的指導(dǎo)之下,以簡(jiǎn)靜的身心駕馭繁多的用筆動(dòng)作,方能在筆畫的實(shí)有之中安居于虛無(wú)之間。何紹基之《猿臂翁》詩(shī),不啻一篇極精當(dāng)?shù)淖詡黧w書論:雖未涉及應(yīng)當(dāng)模仿哪位大家、應(yīng)當(dāng)推崇哪種書體等許多現(xiàn)代書法藝術(shù)家所關(guān)心的問(wèn)題,但無(wú)疑是從書法創(chuàng)作“書寫”過(guò)程的根本問(wèn)題上總結(jié)了最為重要的蓄勢(shì)、運(yùn)氣、用力原則,浸透著他近四十年書法實(shí)踐的體會(huì)心得。

(一)“蓄勢(shì)”之“氣自踵息極指頂,屈伸進(jìn)退皆玲瓏”

古人在探討萬(wàn)物本源時(shí),會(huì)將某種極其精微的、無(wú)形無(wú)聲的物質(zhì)稱為“氣”。中醫(yī)理論認(rèn)為人的形體是由氣構(gòu)成的,氣主宰生命,“氣聚則形成,氣散則形亡”。可見中國(guó)傳統(tǒng)文化中的“氣”是一種只可意會(huì)難以言傳的玄妙概念。

“氣自踵息極指頂,屈伸進(jìn)退皆玲68瓏”一句,既指出“氣”的運(yùn)轉(zhuǎn)及重要性,又點(diǎn)明蓄勢(shì)的法則:從腳底生發(fā),直至手指,此為運(yùn)氣用力的整體性體現(xiàn),先有整體方有細(xì)節(jié)的“玲瓏”之巧妙。此法運(yùn)用于篆、隸、楷諸書體的創(chuàng)作中,都能有“勝我”之“巧”;書法作品的巧妙不值得全盤照搬,真正值得練習(xí)的是這一套根本法門。

沈尹默先生曾說(shuō):“掌不但要虛,還得豎起來(lái)。掌能豎起,腕才能平;腕平,肘才能自然而然地懸起,肘腕并起,腕才能夠靈活運(yùn)用。”如此可見肘與腕的聯(lián)系,同時(shí)手指與手掌是身體與筆管的直接銜接,而手臂與指掌的銜接處—手腕則要放平,不可拱起。而手掌應(yīng)當(dāng)相對(duì)于手腕豎立。李世民在《筆法訣》中說(shuō)道:“腕豎則鋒正,鋒正則四面勢(shì)權(quán)全。”沈先生也說(shuō)過(guò):“指實(shí)掌虛,腕平掌豎,才能做到黃山谷書論所說(shuō)的‘腕隨己左右’的運(yùn)用法則。”從行筆要求來(lái)說(shuō),行筆中書者需要自由調(diào)整筆鋒的順逆狀態(tài),這種調(diào)整如果通過(guò)手指與手掌的握持狀態(tài)變化來(lái)進(jìn)行,則不可避免地會(huì)影響到持筆的穩(wěn)定;而如果維持手掌與手指的握持狀態(tài)不變,通過(guò)手腕的搖擺轉(zhuǎn)動(dòng)來(lái)改變筆管的角度,則可以在不影響握持穩(wěn)定性的前提下,自由切換筆鋒的順逆,此即黃山谷所謂“腕隨己左右”之要旨。另外,平腕豎掌可以增加拇、食二指夾管處與中、無(wú)名二指之間的距離,從力學(xué)上來(lái)說(shuō)增加了力矩,也能增強(qiáng)對(duì)筆的把握,即李世民所說(shuō)“腕豎則鋒正”,進(jìn)而“四面勢(shì)權(quán)全”,為筆管各個(gè)方向的角度變化提供余地。康南海曾有“吾眼中有神,腕底有鬼”之說(shuō),雖是自謙之語(yǔ),說(shuō)自己眼比手高,但亦可見運(yùn)腕在書寫中的重要性。

黃賓虹先生曾有論書語(yǔ):“行筆欲圓而收筆欲方,所以逆入平出。”逆入平出是指逆鋒入筆、平鋒出筆。而逆入平出,則每一筆畫都有順逆,字的氣就出來(lái)了。而要做到逆入平出,則須運(yùn)腕,而運(yùn)腕其實(shí)是關(guān)乎人整個(gè)生理結(jié)構(gòu)的運(yùn)用。使人的所有關(guān)節(jié)都服務(wù)于手腕,也就是古人所說(shuō)的“氣”,集全身之氣于一點(diǎn)—腕部。而關(guān)于運(yùn)腕,沈尹默先生早就說(shuō)過(guò),就是人手腕下部?jī)蓚€(gè)凸出的關(guān)節(jié)互為上下運(yùn)動(dòng)。而如何使運(yùn)腕更好作用于紙上,則關(guān)乎書寫中的指實(shí)掌虛。首先,手指要實(shí),手掌要虛,這一點(diǎn)在很多古人的書論里都有提及。唐代盧攜在《臨池訣》說(shuō)道:“拓大指,擫中指,斂第一指,拒名指,令掌心虛如握卵,此大要也。”宋代黃庭堅(jiān)在《論書》中說(shuō)道:“凡學(xué)書,欲先學(xué)用筆,用筆之法,欲雙鉤回腕,掌虛指實(shí),以無(wú)名指依筆,則有力。”元代陳繹曾在《翰林要訣》中說(shuō)道:“大凡學(xué)書,指欲實(shí),掌欲虛,管欲直,心欲圓。”清代馮武在《書法正傳》中說(shuō)道:“執(zhí)筆之法,實(shí)指虛拳。運(yùn)筆之法,意在筆先。”包世臣在《安吳學(xué)書》中說(shuō)道:“古之謂實(shí)指虛掌者,謂五指皆貼管為實(shí),其小指貼名指,空中用力,令到指端,非緊握之說(shuō)也。”以上文獻(xiàn)均出自書法的精英實(shí)踐者之手,共同的論點(diǎn)都集中于手指的“實(shí)”與手掌的“虛”這兩點(diǎn)。而具體如何“實(shí)”,筆者在實(shí)際創(chuàng)作中有如下體會(huì):握筆首先是拇指與食指的關(guān)系,此二指的關(guān)系決定了行筆過(guò)程中的縱向穩(wěn)定;而后是中指與無(wú)名指的關(guān)系,此二指的關(guān)系決定了行筆過(guò)程中的橫向穩(wěn)定。而手掌之“虛”,指將筆握住,正視大拇指與食指之間,要如鳳眼一般飽滿,此即陳繹曾所謂“心欲圓”;反過(guò)來(lái)看上去,要像馬蹄一般,內(nèi)中圓空,可以容納一個(gè)雞蛋,此即盧攜所謂“虛如握卵”。但應(yīng)當(dāng)注意的是,不同時(shí)代的人對(duì)“指實(shí)掌虛”的具體實(shí)踐是有所不同的。以上文所引前后兩端的文獻(xiàn)相比較,唐代的盧攜強(qiáng)調(diào)大拇指的打開、中指與筆管相平、食指的收斂、無(wú)名指的推抵,對(duì)小指則并未涉及。這種握法專注于對(duì)筆管的精微控制,適宜唐代精微謹(jǐn)細(xì)、方正潤(rùn)厚的書風(fēng)。而清代包世臣并未涉及拇、食、中、無(wú)名四指的具體用法,只說(shuō)“五指貼管”,但尤為強(qiáng)調(diào)了小指要緊貼無(wú)名指并且“空中用力”。這種握法在主觀上能令書者感受到力達(dá)筆尖的意趣,和宋代黃庭堅(jiān)所強(qiáng)調(diào)的“有力”有共同追求,應(yīng)當(dāng)與清代推崇力透紙背的精神與對(duì)金石氣的追求深有關(guān)系。這暗示書者在書寫不同書體、不同風(fēng)格的作品時(shí),也應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整筆管握持之法。

(二)“蓄勢(shì)”之“四面滿足吾居中”與“猿臂豈止兩臂通”

除卻上文所述書寫動(dòng)作,蓄勢(shì)尚有另外的呈現(xiàn)方式。這些呈現(xiàn)方式依舊未必體現(xiàn)在作品之上,甚至未必體現(xiàn)在書寫過(guò)程中。書法創(chuàng)作絕不僅僅是筆與紙的液體交換,更應(yīng)該是心理與身體高度統(tǒng)一。

“四面滿足吾居中”和“貴在懸臂能圓空”兩句,與三圓樁的道理暗合,方式即為四面氣息滿足,書者處于氣的中央,同時(shí)“臂橫于前,如懷中抱斗”,強(qiáng)調(diào)“以意運(yùn)氣”,即通過(guò)勤修苦練,使體內(nèi)的氣運(yùn)動(dòng)自如,并通過(guò)心法的應(yīng)用進(jìn)入識(shí)海的靜定狀態(tài),從而達(dá)到天地人合一的大圓融境界。所以沈尹默先生在教學(xué)時(shí)所說(shuō)的筆在鼻子前方,不無(wú)道理。筆端立于鼻前,執(zhí)筆則凝神聚力,落墨則筆筆中鋒。而關(guān)于執(zhí)筆時(shí)筆桿的倒向,可分為兩種:一種是筆桿前傾,這種書寫方式是使筆鋒靠近人體一側(cè)的部位作用于紙面,這樣會(huì)使筆的運(yùn)行非常流暢,利于氣息的貫通;另一種是筆桿向身體內(nèi)收束,這在古人的說(shuō)法中稱為“擫筆法”,這樣更利于手腕的運(yùn)用,做到八面用鋒,而手腕的動(dòng)作幾乎大于紙面筆畫的運(yùn)行長(zhǎng)度,利于積蓄筆力。宋代姜夔在《續(xù)書譜》中說(shuō)道:“筆正則鋒藏,筆偃則鋒出。”這就是講究運(yùn)筆是八面出鋒,氣已圓滿,鋒出則勢(shì)足。

三、書法創(chuàng)作中“蓄勢(shì)”明證

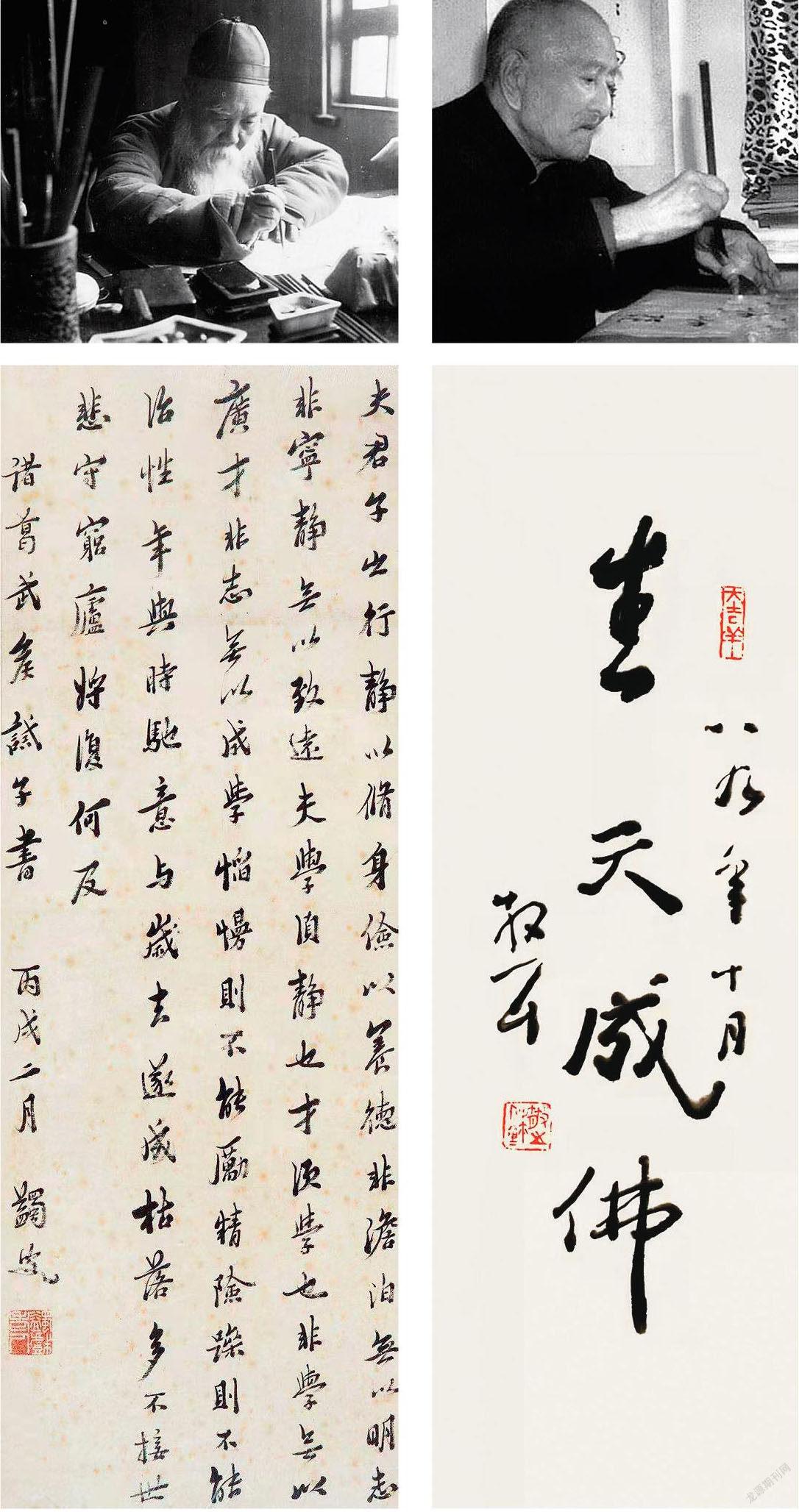

何紹基作為“ 有清二百年來(lái)第一人”,其行筆如屈鐵枯藤般老辣,且有驚雷墜石之氣勢(shì)。他“人書俱老”的藝術(shù)成就,“回腕法”在其中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。何紹基曾在《跋魏張黑女墓志拓本》中說(shuō):“每一臨寫,必回腕高懸, 通身力到, 方能成字, 約不及半,汗浹衣襦矣。因思古人作字,未必如此費(fèi)力,直是腕力筆鋒,天生自然。我從一二千年后,策駑駘以躡騏驥,雖十駕為徒勞耳,然不能自已矣。”

何紹基寫字時(shí)必須貫通全身力氣,此過(guò)程非常容易失去腕的力量,且難以做到中鋒運(yùn)筆。何紹基卻能按照創(chuàng)作需要,將全身之力用于羊毫筆鋒上,將其筆力發(fā)揮到極致,并形成獨(dú)特的書法風(fēng)格,非有真才能者不能達(dá)到。可見何紹基的“回腕法”就是“猿臂豈止兩臂通”的真實(shí)寫照,其“蓄勢(shì)”之力也由此而來(lái)。這種方式對(duì)日后的書家影響深遠(yuǎn),如章草大家王世鏜、日本書家日下部鳴鶴等皆用回腕法。

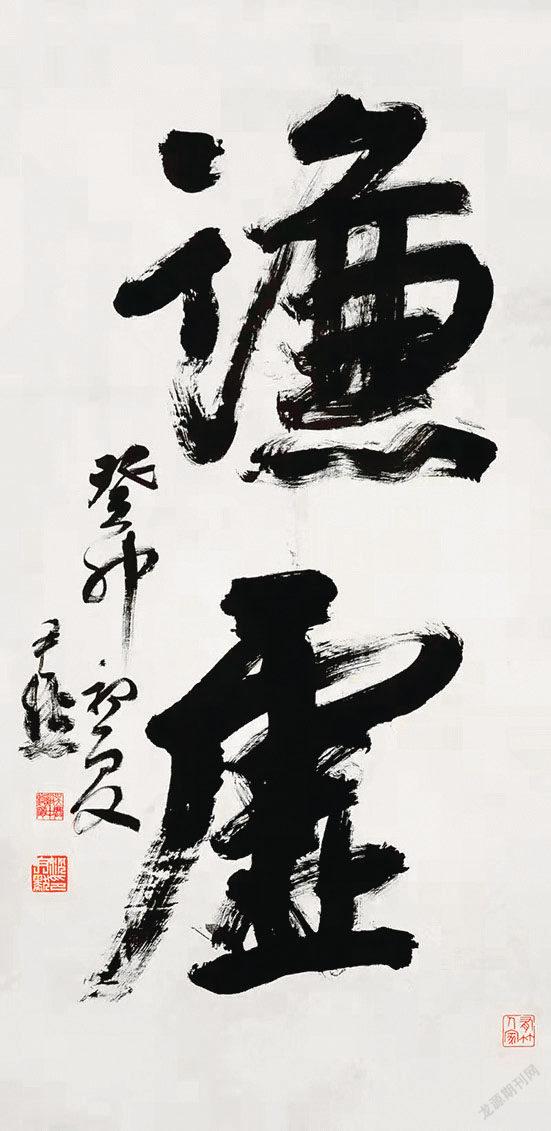

觀于右任的書法作品, 可謂“ 中鋒入紙”“萬(wàn)毫齊力”,運(yùn)筆時(shí)能在順暢通達(dá)中求波磔變化,收筆時(shí)則能戛然而止意留筆外,自然便能產(chǎn)生跌宕的形體勢(shì)態(tài)。這都得益于其高度熟練的運(yùn)腕能力。另外,于右任善用五指執(zhí)筆法,虎口微張,手指關(guān)節(jié)蜷曲,自然形成指實(shí)掌虛的狀態(tài),其書寫坐姿都暗含“氣自踵息極指頂”的蓄勢(shì)之意。如此才能筆至如綿裹鐵,且字字皆活、筆筆生發(fā),終成“于體草書”,并被譽(yù)為“曠代草圣”。

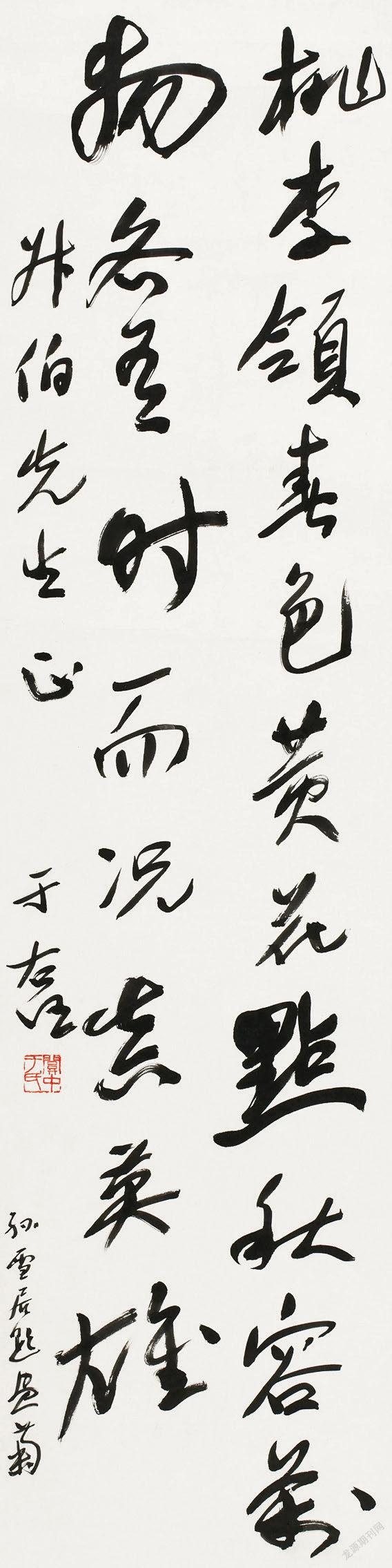

與于右任并有“ 南沈北于” 之稱的沈尹默,在筆法、筆勢(shì)、筆意等書學(xué)理論上有著極深的造詣,并在實(shí)踐基礎(chǔ)上建立了獨(dú)特的書法體系。他的理論和研究體系,貫穿了本文的所有章節(jié)。而其清潤(rùn)勁健的用筆、筋骨妍美的字形、率意自如的書寫狀態(tài)、“文以載道,書以煥采”的審美精神,都蘊(yùn)藏在其深邃沉厚的筆勢(shì)之中,令人嘆服。

馬一浮的行草書法,運(yùn)筆穩(wěn)健,章法俊逸而氣勢(shì)頗強(qiáng),橫畫多呈上翻之勢(shì),自然成法,氣格高古,大巧若拙;隸書取精用宏,結(jié)體瀟灑,呈拙茂溫厚之勢(shì)。這種書風(fēng)的形成,與其自身的“蓄勢(shì)”方式有重要的關(guān)系。觀圖可見,其筆勢(shì)中的“蓄勢(shì)”通過(guò)“氣自踵息極指頂”“四面滿足吾居中”和“猿臂豈止兩臂通”,而達(dá)到“屈伸進(jìn)退皆玲瓏”的境界。

林散之先生的書法瘦勁圓澀、璀璨華滋。用筆偏正相依、飄逸天成。雖然出于身體原因,他三指執(zhí)筆,但從他寫字的狀態(tài)中仍能看出他對(duì)蓄勢(shì)運(yùn)用的精熟。曾有人回憶林散之先生與高二適先生、蕭嫻書寫時(shí)的狀態(tài):高二適先生快,蕭嫻慢,而林散之先生時(shí)快時(shí)慢,更是證明了他對(duì)書寫時(shí)的節(jié)奏及蓄勢(shì)之運(yùn)用的高明。

約稿、責(zé)編:金前文