古典山水畫的當代審美視角新探

辛琛琛

關鍵詞:古典山水畫;當代審美;意象山水

關于古典山水畫的審美,傳統理論主要將視角落在形神氣韻、師承風格、筆墨技法等方面,在現當代中西文化碰撞交流的文化背景下,我們得以站在一個更為宏觀的視角去審視傳統批評研究的邏輯與方法,并且思考如何建構一種契合于當下文化場域的審美方式,以獲取古典山水畫的當代審美價值。

論述開始前,我們姑且擬定幾個概念:視覺山水、觀念山水和意象山水。在現實世界由視覺傳遞給我們的山水物理形態為“視覺山水”,建立在視覺基礎之上且被賦予文化意義的山水為“觀念山水”,在山水畫中以筆墨形式呈現的山水形象為“意象山水”。古典山水畫的當代審美視角可以從兩條關系線入手進行闡釋:一條是由“視覺山水”到“觀念山水”再到“意象山水”,另一條則是由“視覺山水”直接到“意象山水”。譬如,南朝宗炳在《畫山水序》里強調,山水要“質有而趣靈”,“質有”可以理解為視覺山水對意象山水的意義,“趣靈”則是觀念山水對意象山水的必要性。“山水以形媚道”,便是說視覺山水與觀念山水的關系。此處不一一列舉。下文將對三者的關系進行具體闡述,并通過三組關鍵詞分別闡述三層關系,相對應得出古典山水畫的審美特征。

一、居與氣:山水畫的“理想化”審美特征

探尋“視覺山水”與“觀念山水”的關聯性,要追溯到農耕生產對中國古人悟性思維的塑造。“在華夏先祖的神秘主義中很早就出現了悟性的自覺開發,而且這種悟性思維往往是依形象而反邏輯的”,古人面對事物,習慣性地“通過種種比喻和相似聯系、異質同構的自然聯想等來‘想當然’”。因此,當不受個人意志影響的晴雨冷暖與個人命運息息相關時,對“天意”“天命”的信仰油然而生。古人將人意與天意相聯系以應通,祈愿世事合乎規律而通達順遂。這種悟性思維使“花草木石不僅成了中國人思維的普遍審美對象,而且常常作為思維的物化形態誘發中國人去從最一般的生活和物質層面上尋找世界之謎的難解的答案”。在這般思維模式的支撐下,“視覺山水”從中國古人初步認識世界時就被文化化了。《周易·系辭》中云:“天地定位,山澤通氣。”中國哲學的核心概念“氣”,最初便被寄寓在“山澤”之間。與上述情感、觀念相對應的現實應用是,中國古代發展出一門堪輿山水的學問:風水學。“風水”最早由西晉的郭璞提出,由死亡觀而起,曰:“葬者乘生氣也,氣乘風則散,界水則止,古人聚之使不散,行之使有止,故謂之風水。風水之法,得水為上,藏風次之。”能“藏風”的便是山脈,所以“風水”實際指向山澤。后來風水學發展成為中國古代選擇、處理居住環境(包括陰宅與陽宅)的系統理論與方法。

北宋宮廷畫師郭熙在《林泉高致》中說:“謂山水有可行者,有可望者,有可游者,有可居者。”“但可行、可望不如可居、可游之為得。”為什么呢?因為百里山川“可游可居之處,十無三四”,正是因為在現實生活中難得擁有可游、可居這等佳處,所以君子渴慕林泉,寄意于山水畫境。從這段表述我們可以看出,并非隨意的山水風景都可入山水畫,其景觀選擇是有條件的,可游又可居之處為最佳。那我們不禁要問,怎樣才稱得上是可居之處?風水學理論中有“吉地”一說,正對應“可居”的要求,即“負陰抱陽,依山面水,俯臨平原,左右護山環抱,……山上有茂盛的植被”。在山水畫的空間中,這樣的理想也被追求著、貫徹著。

氣化哲學影響了中國古代的文人,他們對山水別有一種對生命與生存之道的寄托。文人有思想、有胸懷,肩負文化傳承,亦是封建禮法觀念最重的一批人,他們背負著最重的精神負擔,處在如履薄冰的境地。遠到對生命的思索與彷徨,近到對安全與平靜的渴望,文人把目光轉向山水:在命運浮沉、變幻不息的時代里,山水是避身之所;在禮法嚴苛、步步慎微的朝堂中,山水是棲神之地。山水仿佛是一道保護的屏障,成為他們自我規避的場所。

由上述分析可知, 山水畫呈現的是理想化的山水,對人的生活具有實踐層面的意義,可見“居”的文化構成了最基本的山水觀念,呼應了山水畫“養氣說”的哲學內涵,同時由對“氣”的信仰延伸出“心”的感知維度,進而形成一系列的文化觸角。也就是說,觀念山水既為古人提供了實質性的安身指導,又開拓出一片澄明永恒的立命空間,極大地影響了山水在山水畫中的藝術形態。

二、境與心:山水畫的“感情化”審美特征

“畫當形為心役,不當心為形役。”一經“心”的點化,“山水”完全脫離了視覺形態而為觀念山水,觀念山水又借助筆墨形式化為意象山水。郭若虛在《圖畫見聞志》中云,(畫)“謂之心印。本自心源,想成形跡,跡與心合,是之謂印”。又云:“凡畫,氣韻本游乎心。”那么“心”指什么呢?錢穆先生說:“中國人言心,則既不在胸部,亦不在頭部,乃指全身生活之和合會通處,乃一抽象名詞。”朱良志先生進一步說道:“心是自然和精神生命的融合。”在上述觀點的基礎上,筆者以為,“心”的體味過程是一種聯想性質的思維體驗,隨著文化的積累發展,“心”可以通過抽象聯想獲得比“目”更多的信息,這些更多的信息可以使人感受到生命的厚度和歷史的綿延。

有了“心”的參與,才有意象山水中“境”的說法。在作畫過程中,對“心”的強調和對“境”的追求,實質上正體現出對觀念山水的推崇。意象山水更多的時候肩負著中介的使命, 為文人搭起一座通往澄明之境的橋梁,如宗炳在《畫山水序》所寫:“峰岫峣嶷,云林森眇。圣賢映于絕代,萬趣融其神思。余復何為哉?暢神而已。”

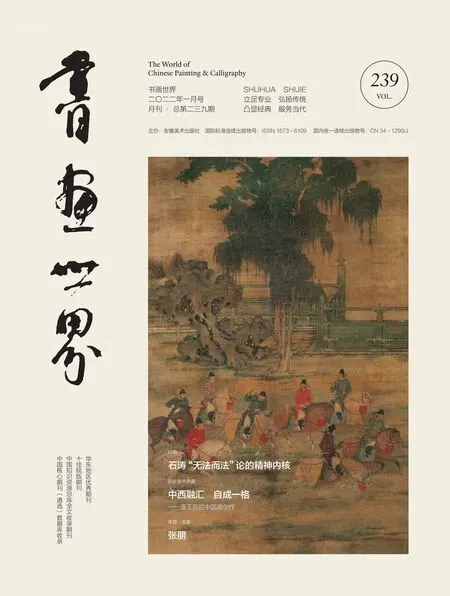

在觀念山水到意象山水這一關系維度上,通過立足于“心”“境”,便可以對不同時期的山水畫整體特征進行把握與詮釋。體悟生命的“心”發生變化,對山水之“境”的營造自不相同。隋唐時期的青綠山水畫給人以富麗之感,作畫之人如展子虔、李思訓、李昭道皆仕途順利、心境開闊,造型體現出山滿水滿的特點,著色艷麗,畫面中的點景人物亦是著裝鮮艷,身份以王侯貴族為主,畫面所營造的氛圍偏向于紀實;而推崇水墨山水的王維,由于官場失意的半生經歷,他面向山水更是在尋找一份寄托,因而其山水畫便流露出淡泊、閑靜的氣息。五代戰亂,隱居于山林之中成為很多文人志士的選擇,他們整日寄情于山水間,對山水的形質和性靈都產生進一步的體味,筆下的山水退去色彩上的華麗,筆法更為成熟,更具山石質感,透出安詳平和之態。北宋沿襲南唐的文藝風氣,成立專門的畫院,畫師備受器重,山水畫依然以表現大好河山為主,“格物致知”的學術氛圍使他們對山水形態的呈現抱有嚴謹的態度,筆下的意象山水多取山水全景,表現高遠、深遠之境,抒寫豪氣之境。北宋破敗,院畫家們顛沛流離,到南宋時期意象山水便不再具有恢宏的氣魄,轉向山河的一隅之景。其中的意味不是引向遠處的縹緲而是聚焦于近處的人跡,給觀者以偷得的安寧之感。在半邊一角的畫境中,似乎并不足以表達畫者內心的情思。從南宋開始,頻繁出現詩句入山水畫,為畫面開拓出更為意味深長的境界。元代漢族文人的心境發生巨大改變,對待山水又不與前人同,筆下的山水蕭條疏朗,別有一番荒涼意。畫者內心情感因素被更多地激發,筆墨更為灑脫恣意,以書法的筆觸入畫,“逸筆草草,不求形似,聊以自娛耳”。山水精神在這里有了很大的改觀。

“心”的觀照使意象山水通過。不同的形態組合營造出不同的畫“境”,展現出山水畫內在的發展動力。無論是在創作過程中的抒發感情還是欣賞過程的誘發感情,山水畫都與感情、情緒緊密相連,顯示出感情化的特征。

三、形與法:山水畫的“符號化”審美特征

觀念山水并不是唯一決定意象山水的因素,這是中國繪畫與西方繪畫最不同的地方,西方要么就是以寫實的風格繪風景,要么就以抽象的筆觸繪思想,中國從最開始便是將思想寄于景物之中,再進行形象的創造。這一關系層中,我們傾向于探索的是現實中的山水形態如何以原型的身份對畫面中的山水形象產生影響,即視覺山水在“形”的層面怎樣造就了意象山水。

郭熙的“身即山川而取之”,石濤的“搜盡奇峰打草稿”,都是闡述視覺山水與意象山水直接關系,在這兩者中間主要涉及“法”與“形”的問題。“法”即取象之法,因其在繪畫理論中有明確的法則,具有一定的客觀性、規則性。取形之法基于對外界的仔細觀察,有遍閱而后取之的意味,這樣才能把握其真實面貌。

取象之法在有關山水畫的討論中占有重要地位,尤其是在中西比較視野中。在山水畫的構圖造型上有一種普遍說法,即散點透視。這一名詞是一位日本學者擬定,在特定的時代背景下,其與“焦點透視”共同構成中西方繪畫的主要差異。但現當代為山水畫冠以“散點透視”真的準確嗎?“透視”本是西方科學術語,強調對物理空間感的模仿復制,而山水畫強調的是對偌大空間中的山水進行氣勢的表現,視覺山水的空間是被忽略的,山水畫的空間則通過意象山水的位置經營去營造“遠”的效果。在宗炳提出的、被現代認為成透視法的“綃素遠映”方法中,確實也強調了取山水之形時當遠觀以窺其全貌:“且夫昆侖山之大,瞳子之小,迫目以寸,則其形莫睹;迥以數里,則可圍于寸眸。”當然這是強調視域的局限性,而這種局限是物理空間造成的,因此“張綃素以遠映”,使山水之輪廓盡顯于平面之上。借助綃素,具有空間性的山體可以轉化成平面性的山形,這樣方能獲得“豎畫三寸,實當千仞之高;橫墨數尺,實體百里之迥”的效果,強調繪畫貴在能巧妙地取其形得其勢。

南朝宋王微也在《敘畫》中明確說過:“且古人之作畫也,非以案城域,辨方州,標鎮阜,劃浸流。本乎形者,融靈而動,變者心也。”山水的真實空間、方位、樣貌都不是表現的對象。對畫者而言,視覺山水更重要的是能夠提供一個符號群,以便他們從中提取并組合成相應的意象。再看郭熙的“三遠法”(“高遠”“深遠”“平遠”),強調的是站在不同的角度會產生不同的視覺效果,而為了在山水畫中營造類似的效果,則需要取相對應的形,而不是在畫某座山時需要不斷走動,以從各種角度對其觀察、刻畫。古人對視覺山水是進行素材式的攝取,而非改變視角,建立散點透視。“自山下而仰山巔”所觀之山氣勢雄偉、傲然挺拔,在這一角度取形主要是突出山峰險峻之感,營造高遠之境;“自山前而窺山后”所觀山水明晦有別、層層疊疊,所取之形表現群山連綿,突出其層次感,表現其深遠特點;“自近山而望遠山”所觀山水氣度從容、溫婉淡泊,水岸相連,將畫面引向平遠。郭熙又說對山川要“遠望之以取其形,近看之以取其質”。可見,“形”與“質”雖皆取于真實的視覺山水,但兩者是分離的,中間涉及中國獨特的傳統造型之“法”。因此,畫面山水所呈現的不是西方“似”的效果,而是中國繪畫獨有的“類”的效果。

從這樣的角度來看,明清時期山水畫所謂的程式化是古典山水畫必然的歸宿,因為它在千百年的發展中完成了符號化的征程。

四、結語

古人對畫山水立言甚多、見解頗深,山水畫展現著他們的人生態度、胸懷氣度,以及對生命的思考。由于受中國古人傳統的思維方式影響,山水畫理論中的很多表述都無法單純歸置某一關系層,他們認知事物、思索世界的思維特征是一體感強于區別感,甚至有意使表述多義化,以逃避落入言筌。但在今天古典山水畫的處境看來,找到一種簡明的方式解釋它似乎比繼續用古人的思維包裝它顯得更為迫切。這也正是筆者寫作此文的初衷。

約稿、責編:史春霖、金前文