艾維爾溝礦區構造及其演化對煤層瓦斯賦存的控制

李 文

(中煤科工集團重慶研究院有限公司,重慶 400037)

煤礦瓦斯災害的頻發直接威脅著煤礦一線生產工人的生命安全,嚴重妨礙著煤礦的正常生產以及煤炭工業的持續、健康和穩定發展,同時也間接的影響著諸多家庭的幸福和一定程度上的社會和諧穩定,所以加強煤礦瓦斯災害防治是確保煤炭資源安全、煤礦工人幸福及創建和諧社會的重要前提和必要途徑。然而有效防治煤礦瓦斯災害的前提就是需要明確掌握煤礦瓦斯的賦存規律及其主控因素。由于我國聚煤盆地大多是經歷多旋回、多期次構造疊加的復合盆地,因此各煤田地質構造及其演化極其復雜,煤層及煤層瓦斯賦存條件大多受控于地質構造及其演化特征。為了明確構造及其演化對艾維爾溝礦區煤層瓦斯賦存的控制作用,采用現今地應力實測、含煤盆地埋藏史-熱史模擬、現場資料統計分析等方法對礦區地應力狀態、含煤地層埋藏史、煤層變質作用、瓦斯生成與散失、煤與瓦斯突出危險性等開展研究,為艾維爾溝礦區煤層瓦斯災害的防治提供理論指導。

1 礦區概況

艾維爾溝礦區行政區劃隸屬于新疆維吾爾自治區烏魯木齊市達坂城區,是一個具有60 多年開采歷史的老礦區,同時也是新疆維吾爾自治區重要的煉焦煤生產基地,具有煤質好、煤層變質程度高、煤炭資源量豐富等特點,其煤類是以肥煤為主的氣、肥、焦、瘦混合煤種[1]。礦區東西長約25 km,南北寬約3.6 km,面積約為89.82 km2[2-3],目前有1890 礦井、1930 礦井及2130 礦井3 對生產礦井且均為突出礦井。礦區內出露地層包括石炭系、二疊系、三疊系及侏羅系,其中含煤地層主要為下侏羅統八道灣組和中侏羅統西山窯組,可采煤層共12 層均屬于下侏羅統八道灣組,最大純煤總厚度75.63 m,最小純煤總厚度1.03 m,平均32.20 m[4]。依據新疆自治區煤礦瓦斯地質圖,艾維爾礦區位于吐哈盆地高突瓦斯帶與準南逆沖推覆高突瓦斯帶的交匯部位,2011 年4月3 日2130 煤礦發生過1 次中型突出,突出煤量879 t,瓦斯量26 496 m3,造成了巨大的財產損失和人員傷亡[5]。

2 礦區地應力狀態

地應力是由于巖體的自重和地殼構造運動引起并殘留至今的構造應力等因素而導致巖體具有的天然應力。為了研究艾維爾溝礦區現今地應力場的狀態,采用空心包體應力解除法實測了礦區的地應力,測量地點位于礦區西部的2130 煤礦和東部的1890煤礦,艾維爾溝礦區地應力狀態實測結果見表1。

表1 艾維爾溝礦區地應力狀態實測結果Table 1 Measured results of in-situ stress in Ewirgol Mining Area

從地應力測量結果可以看出,艾維爾溝礦區地應力的總體趨勢是隨深度增加,現今最大主應力為4.5~5.6 MPa,其方向為近水平方向,傾角為15.54°~-20.50°,方位主要為206.33°~240.11°,表明礦區現今應力場的擠壓作用方向為NE-SW 向,基本上與區域主要地質構造走向(NNW)垂直,符合礦區所在區域大地構造擠壓應力場狀態。垂直主應力基本上等于巖體自重,其平均比值為0.93~1.17,最大主應力與巖體自重的比值約為1.12~1.92,最大主應力與最小主應力的比值為1.55~2.42,可見礦區承受了較高的水平構造應力,且差應力很大。

3 礦區構造及其演化

3.1 地質構造特征

艾維爾溝礦區大地構造位置處于哈薩克斯坦板塊、準噶爾板塊與塔里木板塊之間,東端與東天山構造帶相連,西端往西進入中國的西天山,現今區域構造位置處于博格達緯向構造帶與天山緯向構造帶復合作用形成的菱形構造盆地-吐哈盆地的西端銳角處,為天山內的小型山間構造含煤盆地之一。開始于70~65 Ma 印度板塊與歐亞板塊的碰撞[6]以及后續的推擠作用,導致了天山新生代、特別是漸新世末—早中新世天山的快速隆升及其鄰區大規模的陸內變形,使沉積盆地與山體之間發生了強烈耦合作用,最終形成了天山地區現今的山盆地貌和構造格局,天山地區地質構造復雜,在歐亞板塊形成過程中占有重要的地位[3,7]。艾維爾溝礦區構造綱要圖如圖1。

圖1 艾維爾溝礦區構造綱要圖Fig.1 Structural outline of Ewirgol Mining Area

艾維爾溝礦區整體呈-北西西向展布的向斜構造,由于受到2 條區域主干斷裂系統紅五月橋斷裂和冰達坂-夏熱嘎斷裂系統的影響,研究區內次一級近NWW 向逆沖斷裂構造發育,其中東部斷裂發育程度大于西部斷裂發育程度。西部斷裂發育規模雖不如東部,可西部斷裂斷距較大。F1-1斷裂為礦區主干斷裂,靠近向斜軸部橫切整個向斜構造的南翼,其斷距在2 000 m 以上,斷面南傾60°~70°,斷裂發生于古生代末期,中生代時斷層東部上泥盆統-石炭系直接推擠到侏羅系之上,斷層西部海西晚期花崗巖直接推復到侏羅系之上,形成疊瓦狀推覆構造[8],其余各組斷層均為小型斷裂,斷距數米到數十米。礦區北部晚古生代地層逆沖于中時代侏羅系含煤地層之上,其中北翼含煤地層傾角變化稍大,中部地層傾角較東西兩端平緩,深部傾角逐步變陡[9]。

3.2 構造演化特征

艾維爾溝侏羅紀盆地主要經歷了5 個演化階段:

1)階段Ⅰ:拉張沉降盆地形成階段,從早侏羅世到中侏羅世。天山造山帶在受到三疊紀末印支運動的碰撞擠壓后,于早中侏羅世局部地區地殼應力出現松弛,吐哈盆地繼而發生伸展斷陷形成侏羅紀斷陷構造沉積盆地[10-11],艾維爾溝礦區在經歷了三疊紀末期的短暫擠壓隆升剝蝕后,與早中侏羅世再次接受沉積。礦區沉積環境主要為河湖沼澤相,沉積了下侏羅統八道灣組和三工河組、中侏羅統西山窯組和頭屯河組,其中八道灣組和西山窯組為含煤地層。

2)階段Ⅱ:為快速隆升階段,從晚侏羅世-早白堊世(153~132 Ma)。晚侏羅世時期,由于拉薩地塊向歐亞大陸板塊南緣碰撞、拼貼,使我國西北地區由中侏羅世伸展構造背景轉換為擠壓構造背景,吐哈盆地西緣發生快速抬升剝蝕,其中盆地北緣博格達山地區隆升平均速率為52.1 m/Ma[7,12]。

3)階段Ⅲ:緩慢隆升階段,從晚白堊世-古新世晚期(90~60 Ma)。晚白堊世時期,由于Kohistan-Dran 島弧與拉薩地塊發生碰撞,使得天山地區再次出現擠壓構造背景,造成吐哈盆地西緣地區再次抬升剝蝕,其中盆地北緣博格達山地區平均隆升速率為48.7 m/Ma[7,13]。

4)階段Ⅳ:快速隆升階段,從始新世晚期-漸新世初期(40~25 Ma)。新生代以來,由于受到印度-歐亞板塊碰撞遠程作用的影響,天山山脈不同地區發生不同程度的構造隆升,始新世吐哈盆地西緣再次抬升剝蝕,其中盆地北緣博格達山地區平均隆升速率為69.7 m/Ma[14]。

5)階段Ⅴ:緩慢隆升階段,自中新世以來[10]。中新世以來,天山山脈地區普遍發生隆升,其中吐哈盆地北緣博格達山地區在距今約12 Ma 發生了至少1次快速隆升事件,并且該隆升作用仍持續至,而盆地南緣覺羅塔格山地區構造活動相對穩定,隆升速率較慢,主要原因是由于不同地區內部結構特征的差異性[15]。

4 構造及其演化對煤層瓦斯賦存的控制

4.1 構造演化與瓦斯生成

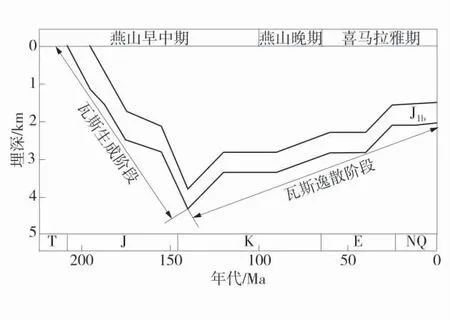

為進一步闡述艾維爾溝礦區煤系地層構造演化與煤層瓦斯生成、散失之間的關系,利用BasinMod軟件對艾維爾溝礦區含煤地層的埋藏史進行了模擬重建,艾維爾溝礦區煤系地層埋藏史如圖2。

圖2 艾維爾溝礦區煤系地層埋藏史Fig.2 Burial history of coal measure strata in Ewirgol Mining Area

埋藏史是結合礦區內實際勘探鉆錄井巖性及地層分層、厚度資料,吐哈盆地西部地區地層發育及厚度資料,吐哈盆地西部地區幾次關鍵構造期的抬升剝蝕時間、抬升剝蝕量來完成的[16-18]。通過模擬結果可以看出,艾維爾溝礦區侏羅系煤系地層主要經歷了2 個大的演化階段:階段Ⅰ為快速沉降階段,煤層于晚侏羅世達到最大埋深約4 300 m;階段Ⅱ為不同速率的抬升剝蝕階段,煤層于晚侏羅世-早白堊世開始發生傾斜并持續抬升剝蝕,煤層瓦斯不斷地發生逸散。

根據相關研究成果[16],吐哈盆地西部托克遜凹陷侏羅紀末期平均地溫梯度為2.9 ℃/hm,而此時礦區煤系地層達到最大埋深所經歷的地層溫度約為125 ℃,這與相關學者[18]通過磷灰石裂變徑跡熱史模擬得出艾維爾溝下侏羅統八道灣組在晚侏羅世經歷最大古地溫可達到170 ℃的結論相矛盾,這說明艾維爾溝礦區煤系地層在侏羅紀末期達到最大埋深時,不僅受到深成變質作用,同時也受到區域熱變質作用。

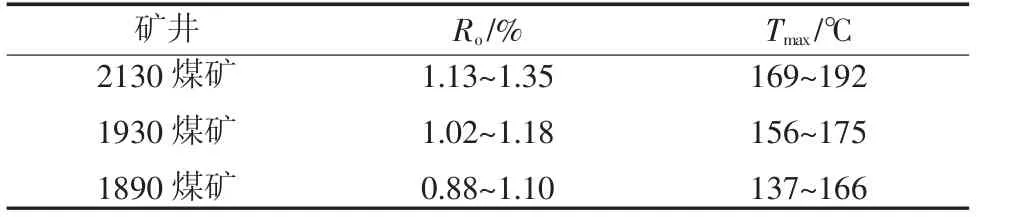

艾維爾溝礦區的深成變質及區域熱變質作用直接導致了礦區內煤層瓦斯生成量具有垂向和水平2個梯度,其中礦區西部煤層所受地溫偏高,煤熱變質程度高,煤級垂向主要以焦煤和瘦煤為主,瓦斯生成量相對較大,吸附能力相對較強,礦區中部煤級垂向主要以肥煤和焦煤為主,瓦斯生成量及吸附能力次之,礦區東部煤級垂向主要以氣煤和肥煤為主,瓦斯生成量相對較小,吸附能力相對較弱。艾維爾溝礦區各礦煤層鏡質體反射率參數見表2。

表2 艾維爾溝礦區各礦煤層鏡質體反射率參數Table 2 Vitrinite reflectivity parameters of coal seams in Ewirgol Mining Area

根據礦區內各礦煤層最大鏡質體反射率Ro,并利用Barker 公式[19]所計算的礦區地層溫度為137~192 ℃,這與相關學者[8]通過實測的礦區內不同位置斷裂帶中熱液石英脈中流體包裹體的均一溫度(113~197 ℃)相接近,這就說明艾維爾溝礦區內煤層熱變質的主導因素為區域熱變質作用,其中區域熱變質的熱源很可能是來自于礦區西部的海西晚期侵入花崗巖。

4.2 構造及演化與煤層變形破壞

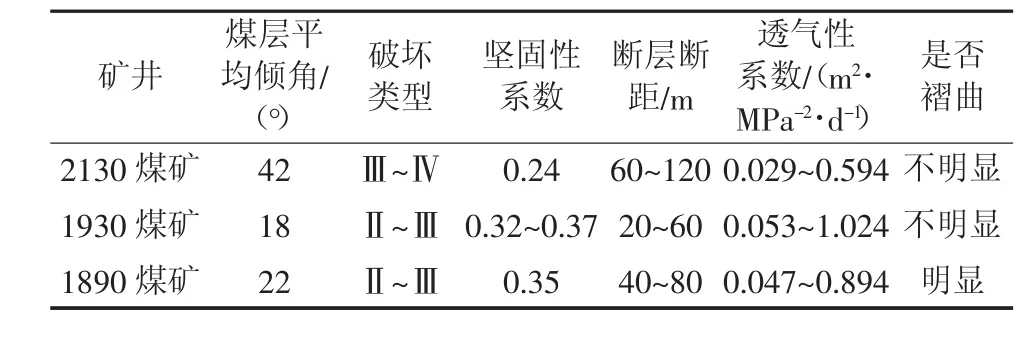

艾維爾溝礦區煤系地層自早中侏羅世沉積以來,由于受到燕山運動和喜馬拉雅運動的影響,礦區至少經歷了3 次強烈的構造擠壓作用,造成礦區煤系地層發生嚴重變形破壞,礦區內煤層與砂巖層之間普通發生相對滑移,由于地層之間高溫高壓作用,滑移面光滑如鏡,明顯可見方解石礦物結晶形成的滑移階步,通過滑移階步的相對滑移方向指示作用發現礦區內煤層與砂巖層之間不僅有相對上下滑移,還存在相對左右滑移。礦區內各礦之間煤層變形破壞程度又略有差異,艾維爾溝礦區各礦煤層變形破壞參數見表3。

表3 艾維爾溝礦區各礦煤層變形破壞參數Table 3 Deformation and failure parameters of coal seams of various mines in Ewirgol Mining Area

由表3 可見,礦區西部2130 煤礦地區煤層受構造演化變形破壞程度明顯相對較大,東部1890 煤礦地區次之,中部1930 煤礦地區相對較弱,之所以會如此是因為艾維爾溝礦區位于博格達緯向構造帶與天山緯向構造帶的交匯部位,越靠近西邊距離擠壓構造帶交匯點越近,而礦區東部1890 煤礦地區處于煤層褶曲轉彎處,擠壓作用相對較強。

4.3 構造及演化與瓦斯散失

分析可知,艾維爾溝礦區西部煤層瓦斯生成量最大,中部次之,東部最少,但現今礦區煤層瓦斯賦存量卻表現為西部和東部較大,中部較少,這主要是因為后期局部差異化的地質構造及演化導致礦區不同位置煤層瓦斯具有差異化的保存條件而造成的。其中主要影響因素有煤層傾角、斷裂性質及發育密度、煤層抬升剝蝕量。一般認為,對于單斜構造的煤層來說,煤層傾角越大,瓦斯越易散失,瓦斯含量則越小[20],雖然礦區西部2130 煤礦及東部1890 煤礦相對于中部1930 煤礦具有較大的煤層傾角(表2),但是礦區西部2130 煤礦及東部1890 煤礦相對于中部1930 煤礦具有相對較大的構造擠壓應力,促使礦區西部2130 煤礦及東部1890 煤礦相對于中部1930 煤礦具有更小的透氣性系數(表2),造成上述規律表現不明顯。礦區中東部斷裂發育密度遠大于東部地區(圖1),表明礦區西部相比于中東部瓦斯更不易散失,礦區中部和東部具有相近的斷裂密度,但由于中部地區所受構造擠壓應力不及東部,造成中部地區逆斷層的封閉性不及東部,中部地區煤層瓦斯相對更易散失。根據礦區勘探線剖面高程圖[2]可以發現,礦區中部1930 煤礦地區相對于東西部1890 煤礦、2130 煤礦具有相對較大的抬升剝蝕量,煤層埋藏相對較淺,煤層瓦斯更易散失。

4.4 煤與瓦斯突出危險性

艾維爾溝礦區現今構造應力場的擠壓作用使得礦區向斜軸部(北翼深部)出現應力集中,同時煤層表現出高瓦斯、碎軟低滲的特征,因此北翼深部較北翼淺部地層具有更大的煤與瓦斯突出危險性。平面上,礦區西部構造擠壓應力作用明顯大于中東部,造成西部煤體強度小于中東部,同時由于西部煤體熱變質程度高,瓦斯生成量大,吸附性強,而且由于缺少張性斷層的疏導散失作用,煤層瓦斯得到了很好的保存,因此,從地應力、瓦斯賦存量及煤體強度3個重要因素來看,艾維爾溝礦區西部地區相對于中部地區具有更明顯的煤與瓦斯突出危險性,東部地區由于處在煤層轉向褶曲處,相對于中部地區也具有明顯的煤與瓦斯突出危險性。

5 結 語

1)艾維爾溝礦區現今地應力狀態為構造擠壓應力狀態,最大主應力的方向為NE-SW 向。

2)艾維爾溝礦區煤系地層于晚侏羅世達到最大埋深為4 300 m;煤層經歷最高古地溫為137~192 ℃。

3)艾維爾溝礦區的深成變質及區域熱變質作用直接導致了礦區內煤質及煤層瓦斯生成量具有垂向和水平2 個梯度.

4)艾維爾溝礦區局部差異化地質構造及演化直接導致了礦區內各礦之間煤層瓦斯保存條件差異化。

5)艾維爾溝礦區垂向上,向斜軸部(北翼深部)較北翼淺部更具有煤與瓦斯突出危險性,平面上礦區西部較中部地區更具有煤與瓦斯突出危險性,東部次之。